Фотоотчет занятия-экскурсии «Детские образы в живописи»

Ирина Кузьмина

Фотоотчет занятия-экскурсии «Детские образы в живописи»

Занятие – экскурсия «Детские образы в живописи»

Цель. Формирование у детей эмоционального отношения к детским образам, воплощенным на полотнах знаменитых художников.

Словарь. Портрет, передний и задний план, эмоциональное восприятие.

Оборудование и материал Мультимедийный проектор, пустая рама, дидактическая игра «Собери картину», два стола.

Мотивационная ситуация. Богетная рама без картины для воспроизведения «Живого портрета»

Ход занятия-экскурсии. Помещение делится на галерейную зону с посадочными местами для детей и игровую зону.

Педагог приглашает ребят в игровую зону, рассаживает их на ковре вокруг рамы и предлагает рассказать о лежащем предмете.После ответов педагог подводит итог: В центре ковра лежит рама для картины, в настоящий момент она пустая, но если ее взять и поставить перед собой, то можно сделать живую картину – портрет. Портрет – это жанр изобразительного искусства, посвященный изображению человека или группы людей. Художников, писавших в этом жанре, называли портретистами. Тема нашей экскурсии «Детские образы в живописи». И я предлагаю перейти в галерейную зону для просмотра произведений.

Художник Иван Яковлевич Вишняков изобразил портрет Сары-Элеоноры Фермор – дочери графа Виллима Фермора. Согласно обычаям того времени юная графиня изображена, как взрослая девушка, в наряде придворной дамы. Роскошное платье в цвет её волос выписано художником с особой точностью. Причудливые переливы ткани, вышитые цветы, тонкое кружево на рукавах и мягкие складки на юбке хорошо видны каждому зрителю. Именно платье определяет позу девочки, тугой корсет держит осанку, пышная юбка делает движение рук плавными. Зачесанные назад волосы позволяют рассмотреть тонкие черты еёлица: черные глаза и алые губы, высокий лоб и острый подбородок.

Парадный портрет Сарры написан на фоне каменного балкона с тяжелой драпировкой и колонной, с которого открывается вид на бескрайний простор. Колорит пейзажа поддерживает образ девочки, восходящее солнце- в цвет её губ, рассветное небо и два молодых деревца вторят её платью. Используя в портрете пейзаж, художник сделал восприятие образа юной графини лирическим и поэтичным.

Следующая картина принадлежит кисти художника Алексея Алексеевича Харламова. Взору зрителя предстаёт молодая женщина, держащая на руках девочку. Рассматривая их лица, можно увидеть поразительное сходство, которое указывает на то, что это мама и дочка. Живописцу удалось в двух образах рассказать, как начинается день в этой семье. Проснувшись, мама заглянула в детскую комнату и увидела,что дочка уже не спит: она, разговаривая с куклой, надела на себя носки и туфли. Желая дочке доброго утра, мама, поцеловав в обе щеки, взяла её на руки. Нежные взгляды мамы и дочки, их ласковые объятия говорят о безграничной любви.Не забыта и кукла: крепко прижатая к груди, она придает девочке образ маленькой мамы.

Похожий образ представлен на картине Карла Викентьевича Лемоха. Удобно расположивший на соломе девочка Варя играла с куклой. Босая, в красном платье в горошек, с косынкой на голове и бусами на шее, она разговаривала с куклой, будто она живая и все понимает, пока в сени кто-то не вошёл. Судя по взгляду девочки и по улыбке на её лице, этот человек ей хорошо знаком.

Вопрос детям: как вы думаете, кто это мог быть? После ответов педагог обращает внимание на то, что её одежда не такая торжественная, как на Сарре. Так одевали девочек в деревнях и сёлах.

Далее педагог просит детей перейти в игровую зону и поиграть в игру «Собери картину». Дошкольники делятся на команды и на столах собирарают репродукции И. Я. Вишнякова «Портрет Сарры- Элеоноры Фермор» и К. В. Лемоха «Варька».

Вопросы детям: сколько произведений получилось? Как называются эти картины? По окончании игры ребята возвращаются в галерейную зону и продолжают просмотр.

Педагог предлагает дошкольникам, рассмотрев групповой портрет художника Николая Петровича Богданова-Бельского, описать его. Выслушав детские рассказы, педагог делает обобщение.

Картина называется «Дети на уроке». Художник изобразил урок в сельской школе. Учеников всего шесть, сидят они за одним столом, учебники отодвинуты на край.Взгляды всех ребят устремлены в одну сторону: затаив дыхание, они слушают учителя. Художник оставляет зрителю домыслить, какой он – сельский учитель, и о чем он рассказывает своим ученикам. Может быть, это мужчина, и на уроке литературы он рассказывает об одном из русских писателей. По окончании уроков дети, вернувшись домой, расскажут родителям о том, чему научились. Вечером, выполнив домашнее задание, они лягут спать, а с наступлением нового дня вновь отправятся в школу.

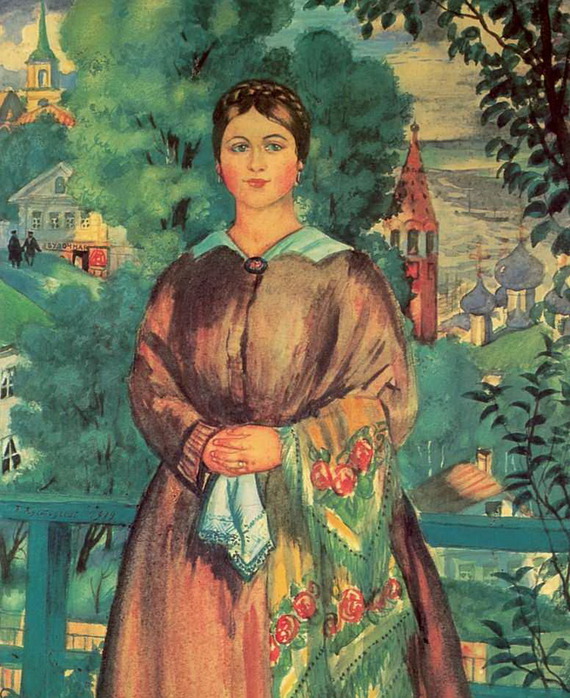

Педагог напоминает ребятам о том, что скоро все они станут учениками и каждый день будут ходить в школу. И получать новые знания. Следующие две репродукции рассматриваются в сравнении. Педагог просит детей, глядя на произведения Бориса Михайловича Кустодиева «Портрет Ирины Кустодиевой с собакой Шумкой» и английского живописца Брайтана Ривьера «Сочувствие», найти сходства и отличия. Выслушав ответы, педагог рассказывает о сюжетах обеих картин.

Художник Кустодиев изобразил свою дочь Ирину в день её рождения. Румяная, с блестящими глазами, в нарядном платье, она бегала по дому и принимала поздравления, до тех пор пока не пришло время позировать отцу. На протяжении нескольких часов Иришке надо было стоять на одном месте. В этом нелегком деле пригодилась поддержка четвероногого друга семьи. Хорошо обученная собака Шумка по команде «сидеть» приняла нужную позу. Показывая своим примером выдержку и воспитанность, пес не только помог живописцу написать портрет дочери, но и сам стал его героем. Когда работа над портретом закончилась, с картины смотрела Ирина, любимая папина дочка, и верный друг. Картину так и назвали – «Портрет Ирины Кустодиевой с собакой Шумкой».

Автору удалось передать в портрете атмосферу праздника. Заранее купленное нарядное белое платье, забранные в хвостик волосы, подаренный букет цветов в цвет бантиков и весёлое настроение девочки говорят об ожидании этого дня, когда Иришке исполнилось четыре года.

И если это произведение вызывает радость, то сюжет следующей картины рождает грусть. Английский художник Брайтон Ривьер изобразил девочку, сидящую на ступенях дома. Её взгляд, устремленный вверх, и подпирающая подбородок рука указывают на печаль, которая охватила героиню. Она даже не заметила, что собака, желая ей помочь, села рядом и положила голову на плечо.

Изобразив собаку, художник показал преданность четвероногих друзей человеку. Когда Брайтон был ребенком, он очень любил животных и проводил много времени в зоопарке, делая наброски разных зверей. Став взрослым, живописец организовал у себя в студии целый зверинец, где наблюдал за поведением домашних животных, в том числе и собак. За всю творческую жизнь Б. Ривьер создал много картин с участием животных. Художников, рисующих зверей, называют анималистами.

Итог. По окончании экскурсии педагог предлагает подойти к репродукциям ближе и детально их рассмотреть. Во время просмотра рекомендуется задавать детям вопросы,направленные на активизацию эмоциональных проявлений:

1. Какой портрет у вас вызывает чувство радости, грусти?

Любимая женщина Бориса Кустодиева, во имя которой он превозмог адскую боль и создал лучшие свои работы

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

На долю талантливого живописца выпала не только большая любовь, но и сложная судьба. Да и не только на него самого, а еще и на женщину, которая прошла с ним рядом жизненный путь, невзирая на испытания и беды.

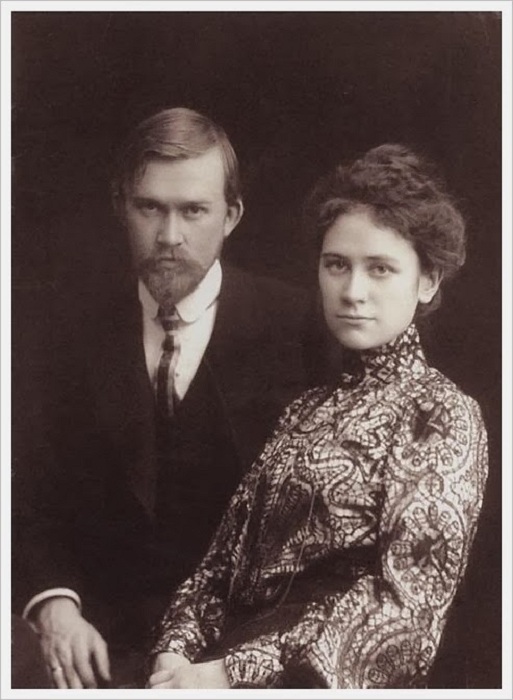

Судьбоносная встреча

Родилась Юлия Прошинская в польской семье придворного советника, который очень рано умер. Мать девочки, оставшуюся без средств существования, судьба своих пятерых детей интересовала мало. Юлию и ее сестру взяли на воспитание престарелые сестры Грек из богатой семьи обрусевших англичан, которые имели свое поместье в Высоково. Через несколько лет, подросшая воспитанница была определена в Александровское училище при Смольном институте. Зимой она жила на казенной квартире министерства иностранных дел, где работал отец до кончины, а лето проводила в Высоково.

После окончания училища Юлии пришлось самой думать о хлебе насущном. Она устроилась на службу при Петербургском Комитете министров машинисткой, а параллельно посещала школу Общества поощрения художников, где постигала азы изобразительного искусства. А летние месяцы по-прежнему проводила у своих опекунов в имении.

Однажды, на исходе лета, трое весело настроенных молодых людей, небритых, ярко разодетых, похожих на разбойников, проезжая по разбитой проселочной дороге, решили заехать в усадьбу Высоково. Это были студенты Петербургской академии художеств, приехавшие на этюды в соседнее имение, в гости. Здесь-то и состоялось знакомство Юлии Прошиной и Бориса Кустодиева.

Отъезжая в Петербург, будущий художник просит разрешения писать возлюбленной письма и она, конечно же, позволяет. Но переписку долгое время пришлось держать в секрете, поскольку старушки Грек весьма неодобрительно отнеслись к роману Юленьки с начинающим художником. Вероятно до них дошли слухи об имущественном положении Бориса, и они решили, что с таким женихом их воспитаннице придется несладко: кроме неопределенных надежд на будущее, ничего у него за душой нет. Мысль о том, что их Юленька может выйти замуж за бедного «художника из провинции», повергла старушек Грек в ужас, и они тут же начали подбирать девушке более достойных кандидатов в мужья.

А Борису тогда еще оставалось почти три года до окончания академии, где уже прошло пять лет учебы, которая вызывала в сердце лишь тоску. Кустодиев признавался Юлии в письмах: «Считаем дни, когда оставишь эти коридоры, эту скучную казарму, где нет ничего живого, свежего, и вырвешься наконец на свободу, туда на простор, к земле, лесу, природе, вздохнешь свободно и станешь работать что-нибудь такое светлое, радостное, молодое и красивое».

К зиме Юлии Прошинской нужно было приступать к службе, и она, к радости Бориса, вернулась в Петербург. Встречи их возобновились и молодой художник окончательно завоевал сердце своей избранницы, их взаимная любовь вступила в новую фазу.

Для художника, решившего целиком посвятить себя искусству, любовь была не просто чудесным наваждением. Ночами он он часто размышлял: «Разделит ли она его увлеченность искусством, даст ли он ей материальный достаток, смирится ли она, если неделями он не будет вылезать из мастерской? Все же быть женой одержимого человека трудно».

Девушка же, наделенная в равной степени нежной душой и спокойным разумом, осознавала: он думает о будущем, об их совместном будущем, и готова была ради него на все.

В 1903 году молодые люди венчаются, и уже в скором времени Юлия родит Борису первенца. А тот, окончив Академию художеств, получит золотую медаль за конкурсную работу и поощрение в виде годовой пенсионерской поездки за границу, куда он и отправится вместе с женой и новорожденным сыном. Поселилась молодая семья в Париже, но художнику пришлось разъезжать по западно-европейским странам, изучать и копировать работы старых мастеров.

Вернувшись в Россию, в 1904 году живописец становится членом-учредителем «Нового общества художников». Помимо своего творчества, он работает карикатуристом в сатирическом журнале «Жупел» и исполняет циклы иллюстраций к классическим произведениям. Избирается членом, когда-то ненавистной ему Академии художеств. Становится отцом дочери и младшего сына, умершего еще во младенчестве.

И при всем этом он безмерно счастлив в браке со своей единственной и обожаемой Юлией.

И кто бы тогда мог предположить, что за несколькими годами их семейного счастья и творческого благополучия последуют десятилетия горя и безысходности. По истине предугадать судьбу человека сложно, а иногда и невозможно.

Ангел-хранитель Бориса Кустодиева

Беды пришли в дом молодой семьи в 1907 году, когда от менингита, не прожив и года, умер их младший сынишка. А сам Борис Михайлович стал жаловаться на боли в руке и жуткую мигрень. Через пару лет у Кустодиева появились первые признаки заболевания спинного мозга, поэтому боль в позвоночнике и руке усиливались с каждым днем. Диагноз был неутешителен: опухоль в спинномозговом канале. И проведенная операция не дала практически никаких результатов. В тридцать с небольшим Кустодиев стал инвалидом.

К 1916 году у Бориса Михайловича развился необратимый паралич нижней части тела. Потребовалась повторная сложнейшая операция, продлившаяся около пяти часов, во время которой к сидящей в коридоре жене вышел сам профессор и сообщил: «Подтверждена опухоль спинного мозга, но, чтобы добраться до нее, нужно перерезать нервные окончания. Больной без сознания, поэтому вам решать, что сохранить ему: руки или ноги?».

Дома товарищи-художники соорудили для живописца специальный навесной мольберт, на котором подрамник с холстом мог передвигаться в разные стороны. А позже Юлия пересадила мужа в кресло-каталку и научила передвигаться на нем по комнате. Также она придумала приделать к креслу небольшой столик, куда можно было положить краски и другие принадлежности.

И сложно представить себе, что художник создавал свое художественное наследие полуголодным в холодной квартире, практически беспомощным в кресле-каталке, превозмогая страшные боли.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Борис Михайлович Кустодиев: в чем ошибался великий Бенуа?

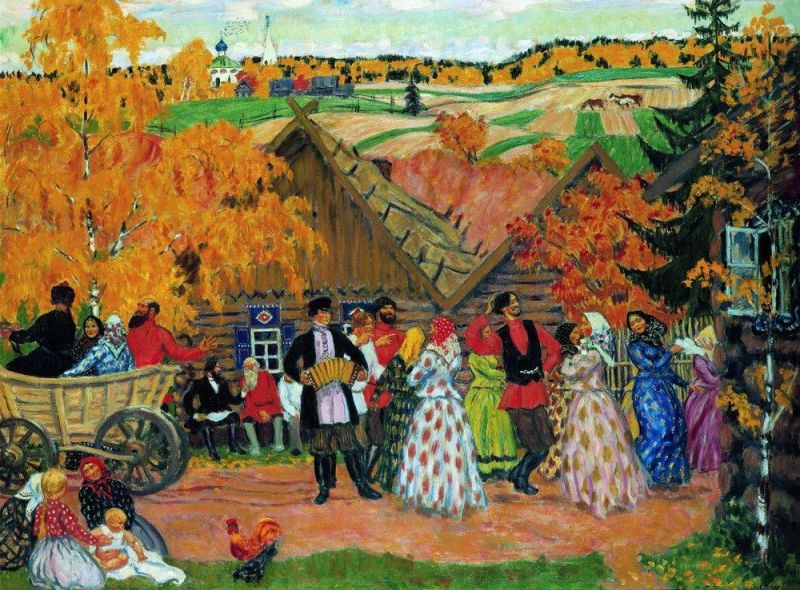

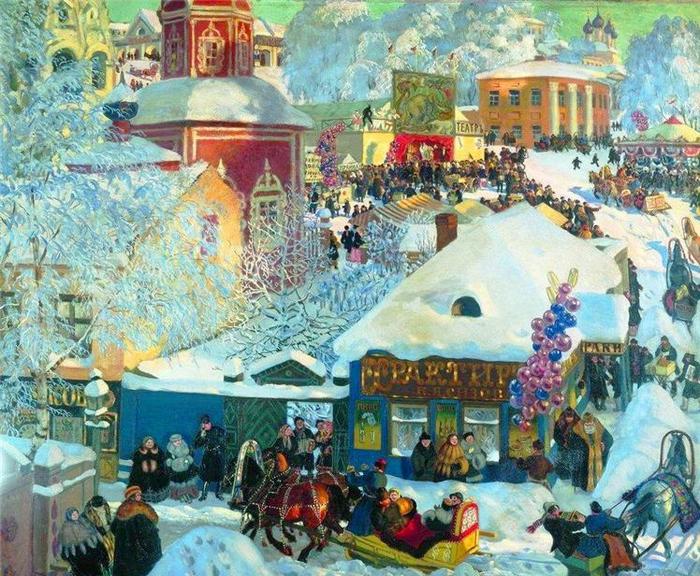

«…настоящий Кустодиев — это русская ярмарка, пестрядина, «глазастые» ситцы, варварская «драка красок», русский посад и русское село, с их гармониками, пряниками, расфуфыренными девками и лихими парнями… Я утверждаю, что это его настоящая сфера, его настоящая радость…» Бенуа .

Слова Бенуа как никогда подходят к одной из знаменитых картин Кустодиева «Ярмарка», которая была написана им в 1906 году и хранится ныне в Государственной Третьяковской галерее.

Здесь мастер воспевает мир русской провинции. Художника привлекает тема шумных деревенских праздников, ярмарочных гуляний и веселых танцев. В картине расшитая одежда, яркие ковры, расписные игрушки, сани и карусели. Много цветных шалей, а самое главное — в картине нет места серому небу, нищете и усталости.

Источники говорят нам о том, что посещая картинные галереи Парижа и Милана, живописец стал тосковать по родине. Он раньше срока уезжает из Европы в Россию и сразу едет в провинцию, где с большим увлечением уходит в работу. Картина «Ярмарка» стала одной из самых замечательных работ, посвященных миру русской провинции.

Но была у цитаты из начала этой статьи и вторая часть. Увы!

«…Когда же он пишет модных дам и почтенных граждан, это совсем другое — скучновато, вяло, часто даже безвкусно. И мне кажется, не в сюжете дело, а в подходе к нему».

Но как хочется воскликнуть: «Как здорово вы ошиблись, господин Бенуа, в оценке творчества мастера!» Чего стоит хотя бы его работа «Портрет Ирины Кустодиевой с собакой Шумкой» (1907 г.), экспонирующаяся в Самарском областном художественном музее. Мы видим светловолосую девочку в белом платье, которая удивленно глядит на зрителя, протягивая букет ярко-синих цветов, а другой рукой держится за собаку. От картины веет очарованием образа радостного и счастливого детства.

А как же его неповторимые «Купчихи»? Кустодиев наделил каждую особой яркой индивидуальностью, но есть качества, которые и объединяли их. Купчихи получались у художника томные и нарядные, чуть сонные, изображенные не без юмора.

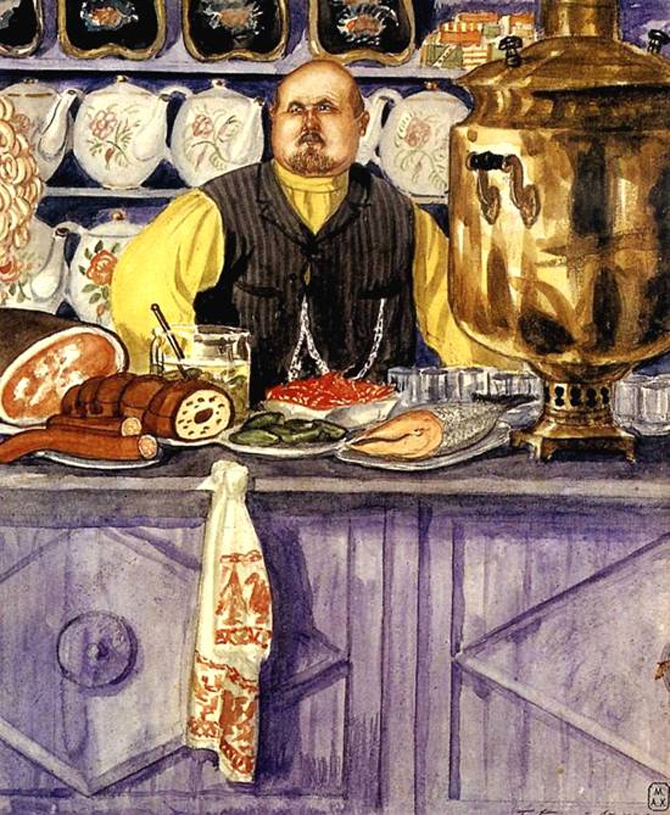

Но самое главное заключалось в том, что его полотна — это живое свидетельство той патриархальной России, которая вскоре осталась в прошлом. Несомненно, купеческий цикл его работ (да и не только он) связан с этой темой, и тем притягательны его картины для будущих поколений. Вершиной работ знаменитого художника можно назвать произведение «Купчиха за чаем». Эта картина — прежде всего образ спокойной, благоустроенной жизни, прямо противоположной той, что была потом в послереволюционные годы.

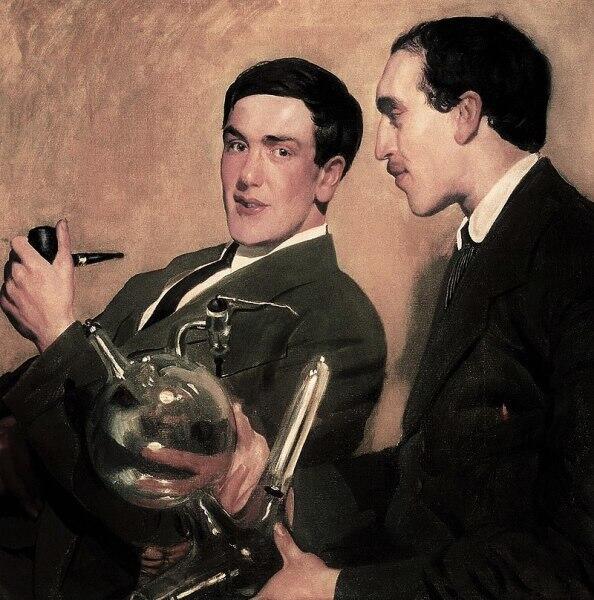

И в заключение статьи хотелось отметить интересную деталь из биографии мастера. Последние 15 лет великий художник был прикован к постели и свои выдающиеся работы был вынужден писать лежа. Однако именно в этот тяжелый период жизни появляются его наиболее яркие, темпераментные, жизнерадостные работы. И, конечно, их не назовешь скучными. Особенно интересна работа «Портрет профессоров и Н. Н. Семенова» (1921). Художник написал портрет двух еще никому не известных людей, словно предвосхищая их дальнейшую звездную научную судьбу.

Фото: ru.wikipedia.org

Кустодиев был в числе тех художников, которые приняли Октябрьскую революцию. Они верили в будущее новой России, хотя голод, война и разрушения подрывали веру в светлые идеалы. Художник скончался весной 1927 года и похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

LiveInternetLiveInternet

—Музыка

—Рубрики

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Кустодиев Борис Михайлович (1878-1927)

Родился в Астрахани в семье преподавателя русского языка и литературы. Отец умер, когда мальчику было полтора года, и мать осталась с четырьмя детьми без средств к существованию. Екатерине Прохоровне Кустодиевой приходилось зарабатывать вышиванием и игрой на фортепиано на вечерах у местных купцов.

В старом Суздале.

Автопортрет

Купание

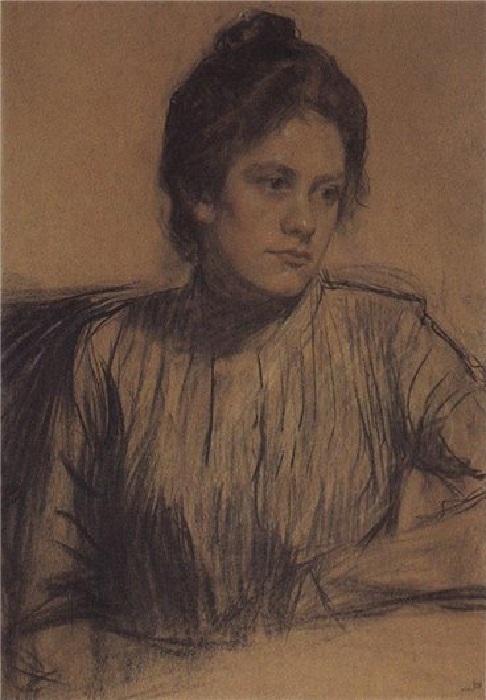

Портрет Ренэ Ивановны Нотгафт

Весна

Изба

Голубой домик

Московский трактир

На терассе

В имении коллекционера Е.Г. Шварца Успенское в Старой Ладоге

Астраханская интеллигенция восторженно встретила выставку, в городе царило оживление всвязи с этим событием, которое захватило и семейство Кустодиевых. Выставка настолько потрясла Бориса, что, уже будучи в зрелом возрасте, он точно помнил, где висела та или иная картина.

Волга

Вербный торг у Спасских ворот.

В тереме

Трактирщик

Морозный день

Под влиянием выставки мальчик стал рисовать и твёрдо принял решение стать художником.Сочувствуя желанию сына и невзирая на все материальные трудности, Екатерина Прохоровна изыскала возможность отдать мальчика в обучение к художнику П. А. Власову. Кустодиев всегда считал Власова своим самым лучшим и любимым учителем.

После грозы

Портрет И.Б.Кустодиевой

Земская школа в Московской Руси

Купчиха

Зима

В московской гостиной

Свидание

Костер

27 февраля 1917 года.

Лыжники

В Академии Кустодиев проявил себя как отличный портретист. За портрет Билибина он был удостоин золотой медали на Международной выставке в Мюнхене.

Прогулка

Монахиня

Лежащая натурщица.

Портрет Ирины Кустодиевой с собакой Шумкой

Крестный ход

Кустодиев по приглашению Репина в течение двух с половиной лет работал совместно с ним над колоссальным групповым портретом членом Государственного совета. Это полотно считается самым масштабным в истории мировой живописи рубежа столетий.

В правой части картины, которая была написана Кустодиевым почти самостоятельно, явственно чувствуется его рука. Репин не стал подправлять работу своего талантливого ученика, предоставив ему свободу действий.

Деревенский праздник

Портрет княгини Марии Павловны

Улица в Крутогорске

Портрет дочери

Купцы

В 1905 году художник впервые пробует себя в книжной иллюстрации. Он проиллюстрировал «Мертвые души», «Коляска» и «Шинель» Н. В. Гоголя, «Песню про купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова, «Как черт у мужика краюху украл» и «Свечку» Л.Н.Толстого.

Масленица

Зима. Крещенское водосвятие

Уборка сена

Купец. (Старик с деньгами)

Прогулка верхом

Художник увлёкся лубком и народной картинкой, он пристально изучает вывески, росписи ставен, сундуков, подносов и т. д. Это чувствуется в его работах, в сочном, открытом цвете, в лёгкой ненавязчивой стилизации, во внимании к деталям быта и одежды.

Старая Русса

Портрет дочери

Портрет Д.Ф.Богословского

Чаепитие

Молотьба

Ярмарка

Портрет Н.И.Зеленской

Сундучник

Купец

Купчихи

Для того, чтобы полнее окунуться в быт средней России, Кустодиев купил участок земли недалеко от Кинешмы, где построил дачу-мастерскую. Там он обычно проводил лето.

Закат

Портрет М.В.Шаляпиной

Площадь на выезде из города

Ярмарка

Лето

Гулянье

Портрет Федора Шаляпина

Комната в доме Прокофия Пазухина

Дети в маскарадных костюмах.

Берендеевка

В 1911 у художника появились симптомы туберкулёза позвоночника. По совету врачей он едет в Швейцарию.

Кустодиев оформил постановку пьесы Островского «Горячее сердце» в московском театре Незлобина. В эскизы костюмов и декорации художник привнёс любимые им декоративные национальные мотивы. Спустя два года художнику предлагают оформить постановку этой пьесы и для Московского Художественного театра.

Дом в Успенском

Продавец ковров (Татарин)

Финский букет

Сирень

Сенокос

Болезнь Кустодиева всё прогрессировала. Но это не сломило художника: его работы становятся ещё более декоративными, красочными и стилизованными. В них столько радости и ощущения счастья, что невозможно представить, будто они написаны тяжело больным человеком. Наиболее любимая публикой работа тех лет была «Красавица». Кустодиев делал три повтора этой картины.

Ночной праздник на Неве

Портрет С.А.Никольского

Стенька Разин

Красавица

В березовой роще

В 1916 Кустодиев перенёс операцию, после которой семь месяцев пролежал в клинике. По его состоянию врачи запретили ему рисовать, но он всё равно рисовал тайком.

Булочник

Портрет женщины в голубом

Натюрморт

Портрет писательницы А.В.Шварц

Лесное озеро в Конкола

Врачи отстояли жизнь Кустодиева, но внезапно наступил паралич ног. Но и тут художник не сдался. Он приспособил своё кресло к работе над большими холстами так, что мог подниматься и опускаться на нужную высоту. У художника онемевали и руки, и только благодаря длительному массажу он мог взять в руки кисть. Все тяготы и невзгоды стойко делила с художником его жена Юлия.

Солнечный свет

Странник

Красавица

Портрет Николая Константиновича Рериха.

Загородная прогулка

Друзья художника вспоминали:» До крайности ограниченный в своих движениях креслом на колёсах, он создавал в то же время впечатление какой-то особенной подвижности. он везде успевал побывать, всё повидать, всё заметить, набраться впечатлений от жизни и с большим запасом наблюдений вернуться в свою мастерскую, где с лихорадочным упоением заносил их на бумагу, на холст. Столько было жизненности в нём, столько бодрости и ненасытного интереса к жизни, которые никак не вязались, так противоречили его физической немощи».

Встреча (Пасхальный день)

Карусель

Костер

Купчиха

Площадь на выезде из города

В 1918 году Кустодиев написал эскизы семи больших панно для украшения площадей Петрограда к празднованию первой годовщины Великой Октябрьской революции. Для этого предназначалась и его большая монументальная картина «Степан Разин» (1918, ГРМ).

В 1919 появилась картина «Большевик». Исполинская фигура с красным знаменем в руке шагает через улицы Москвы. Первоначально Кустодиев хотел поместить на крыше церкви священника и дьякона, но потом отказался от этой чересчур карикатурной детали.

Конкола

Площадь в Крутогорске

Гроза

Купчиха

Пашня

И после революции Кустодиев продолжает работать в излюбленном им направлении, работая по старым впечатлениям, словно революции и не бывало: «Купчиха за чаем», «Купчиха с зеркалом». Кроме того, он работал в плакате, оформлял спектакли, например, «Блоху» Е. Замятина во МХАТе.

У входа в парк

Красная башня Троице-Сергиевой лавры

Групповой портрет художников «Мира Искусства»

Портрет Игоря Эммануиловича Грабаря

Ярмарка

К концу жизни Кустодиев много и блестяще работает в книжной графике. Он в 1923 году проиллюстрировал повесть Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», по заказам Госиздата делал оформление к произведениям Горького, Толстого, Тургенева, Короленко, Некрасова и др.

У витрины

Купчиха на прогулке

Портрет графини Грабовской

Русская Венера

Гулянье

В 1927 году художник скоропостижно скончался от гриппа в тяжёлой форме. Его жена Юлия ушла из жизни во время блокады немцами Ленинграда.

Купчиха за чаем

Чаепитие

Купец в шубе

Большевик

Осень

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям