Признаки сотрясения мозга у собаки и что делать

Получить сотрясение мозга может не только человек, но и любой домашний питомец. Часто за помощью обращаются владельцы собак разных пород — от крупных охотничьих и охранников до мелких декоративных песиков. Лечение этого состояния очень важно, так как своевременно предпринятые меры могут сохранить здоровье и даже жизнь любимца.

Чтобы разобраться в том, какие меры предпринимать и когда бить тревогу, владелец животного должен знать и уметь различать симптомы, сопровождающие сотрясение мозга у собаки. От времени обращения к ветеринару во многом зависит быстрота выздоровления четверолапого хвостатого пациента.

Причины возникновения и разновидности

Причин, по которым может произойти сотрясение мозга у собаки, достаточно много. В большинстве случаев они аналогичны происшествиям, вызывающим такие же последствия у людей:

По степени интенсивности травмы головы, спровоцировавшие сотрясение, делятся на:

Причины сотрясения мозга у псов разнообразны, но последствия у всех их могут оказаться очень опасными.

Поэтому такие состояния требуют внимательного к себе отношения и качественного лечения с учетом тяжести поражения, веса, размеров и возраста животного.

Первые признаки

Собака, получившая сотрясение мозга, может вести себя как обычно при легкой травме. При более тяжелых поражениях возникают следующие признаки и симптомы сотрясения мозга собаки:

В зависимости от состояния псу оказывается соответствующая помощь.

Оказание первой помощи

Если у собаки случилось сотрясение мозга, ей нужно обязательно помочь. Для этого выполняются следующие действия:

Если собака попала под машину, или у нее имеются дополнительные повреждения, особенно переломы и открытые раны, стоит постараться вызвать скорую ветеринарную помощь или врача на дом.

Постановка диагноза в ветклинике

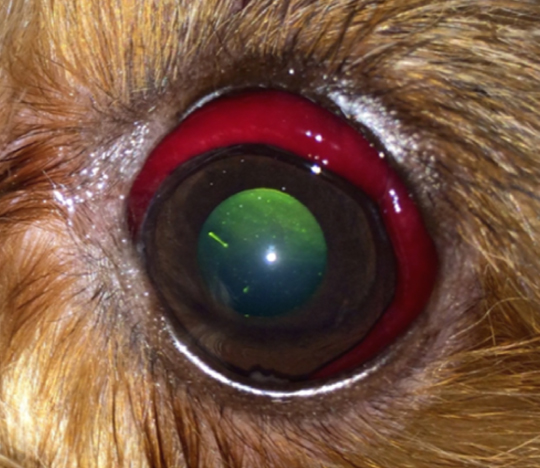

В больнице специалисты сразу заметят, что зрачки животного расширены на весь глаз, и отправят его на компьютерную томографию. При помощи этого современного метода диагностики можно быстро установить уровень поражения мозга и область его распространения.

Терапия и лечение

Лечение сотрясения мозга у собаки должно быть только профессиональным. Самолечение может привести к непредсказуемым последствиям вплоть до гибели пса. Лечить такое опаснейшее поражение может только ветеринар. Он определит состояние своего пациента и подберет индивидуальные методики лечения исходя из уровня повреждения, возраста, веса и породы собаки.

В том случае, когда травма головы вызывает нарушения сознания, если собака не реагирует на внешние раздражители, нужно срочно обращаться к врачам-ветеринарам.

Промедление может быть крайне опасным. Медики назначают лечение, которое очень похоже на такие же действия при сотрясении мозга у людей, но с поправкой на то, что препараты должны быть предназначены для ветеринарных целей.

Самолечение несет огромную опасность, поэтому использовать какие-то препараты можно только по решению ветеринара и судя по состоянию собаки. Необходимо помнить, что некоторые «человеческие» препараты могут привести к крайне нежелательным последствиям.

Если питомец получил травму головы, то первое, что необходимо сделать для него в домашних условиях — это обеспечить полный покой, тепло, отсутствие сквозняков, достаточное количество чистой воды, легкое питание. Если состояние животного не улучшается несколько дней, его необходимо отвезти в клинику.

Хозяев домашних питомцев волнует, сколько времени заживает сотрясение мозга. Это зависит от степени тяжести повреждения. При легких травмах на это потребуется от нескольких дней до пары недель, сотрясения средней тяжести нуждаются в более длительном периоде восстановления, а на реабилитацию после тяжелых травм уходят месяцы.

Последствия

Последствия состояния зависят от степени поражения и тяжести травмы. Если уровень повреждения нервов велик, могут наблюдаться нарушения подвижности, парезы и параличи, нарушения координации движения, зрения и слуха, атония кишечника и другие опасные проблемы.

При легких повреждениях травмированное животное может полностью восстановиться без каких бы то ни было последствий для организма и его функционирования.

Профилактика

Для того чтобы собака не пострадала, ее хозяину нужно позаботиться о том, чтобы выполнить следующие действия:

Все, что нужно домашнему питомцу — это любовь. Немного внимания способно сохранить здоровье и жизнь пса.

Контузия глазного яблока у животных

Автор: Вологжанина Наталья Владимировна – ветеринарный врач-офтальмолог

Патогенез контузии состоит в следующем: за механическим повреждением глаза следует кратковременное резкое повышение внутриглазного давления, сопровождающееся повреждением внутриглазных структур в зависимости от силы удара, изменением гемодинамических и биохимических показателей глаза и развитием адаптационного стресс-синдрома. Ткани глаза очень чувствительны к различным сотрясениям, опасна для глаза также и гипоксия, которая губительно влияет на нервную ткань сетчатки и зрительного нерва.

При небольшом ударе в области головы или непосредственно по глазу у животного могут возникать различные нарушения внутренней организации глазного яблока, внутриглазные кровоизлияния; разрывы роговицы и склеры приводят к серьезным последствиям, после которых требуется достаточно интенсивное лечение и прогноз всегда осторожный.

Контузия глазного яблока легкой степени тяжести

Легкая степень сопровождается незначительным микросотрясением внутриглазных структур, которые практически не страдают. Могут наблюдаться кровоизлияния век и конъюнктивы в виде розово-красных или синюшных локальных гематом (Рис. 1). Кровоизлияния конъюнктивы быстро рассасываются. Иногда, при воздействии непосредственно на глазное яблоко могут возникнуть микроповреждения эпителия роговицы, которые быстро заживают самостоятельно, а на передней капсуле хрусталика нередко после легких сотрясений откладывается пигмент в виде маленьких зернышек, которые не мешают зрению. Обязательно следует проводить полный осмотр глазного яблока при таких клинических признаках, так как зачастую под конъюнктивальными кровоизлияниями могут скрываться разрывы склеры – фиброзной оболочки глазного яблока, что может привести к необратимым последствиям с глазом, вплоть до его потери. Далее мы об этом более подробно поговорим.

Рис.1. Контузия глазного яблока легкой степени. Конъюнктивальная гематома.

Контузия глазного яблока средней степени тяжести

Средняя степень тяжести характеризуется травмой роговицы глаза, радужной оболочки и цилиарного тела, парезом внутриглазных мышц и нарушением работы гидродинамики глаза. Это очень болезненное состояние. При поверхностных травмах роговицы образуется ее эрозия, при которой наблюдается прищуривание, светобоязнь, активное слезотечение, но при благоприятном исходе она быстро заживает.

Такие состояния часто сопровождаются травматизацией радужки и цилиарного тела. Так как они являются непосредственной частью сосудистой оболочки и очень хорошо васкуляризированы, при их повреждении происходит кровоизлияние в полость глаза (гифема).

Рис 2. Контузия глазного яблока средней степени тяжести. Гифема у овчарки после удара по глазу палкой.

При кровоизлиянии в переднюю камеру глаз мутнеет, за роговицей просматривается кровь красного или темно-бурого цвета в свободном виде или в виде сформированного сгустка (Рис.2). Тяжесть положения зависит от количества крови и от времени, когда произошла контузия.

При контузии глаза средней тяжести наблюдается миоз (сужение зрачка) вследствие раздражения его сфинктера. Такое состояние может продолжаться несколько дней.

Как правило, при должном лечении с применением противовоспалительных препаратов, мидриатиков, кератопротекторов и кровоостанавливающих, кровь рассасывается и состояние глазного яблока восстанавливается. Если кровь внутри глаза провоцирует повышение внутриглазного давления – это показание к хирургическому лечению.

Достаточно часто после контузии у пациентов развивается посттравматическая катаракта. Это может произойти в течение нескольких месяцев после контузии, поэтому животные, которые перенесли подобную травму, должны наблюдаться у офтальмолога в течение длительного времени.

Контузия глазного яблока тяжелой степени

Рис. 3. Контузия глазного яблока тяжелой степени. Пациент поступил из другой клиники после неудачной операции по вправлению глаза. Отрыв глазодвигательных мышц, обширный разрыв конъюнктивы, гемофтальм.

Также при тяжелых контузиях нередко встречаются серьезные повреждения роговицы, вплоть до ее перфорации. Они сопровождаются сильным отеком стромы и, если присутствует разрыв, то может вытекать внутриглазная жидкость. Такое состояние, конечно, требует ургентной хирургии и ревизии внутриглазных структур.

Внутриглазные структуры очень нежные и при малейшем повреждении могут изменить свои функции, не говоря уже о тяжелых контузиях глазного яблока. Радужная оболочка, в середине которой находится зрачок, при травме может сильно кровоточить, так же, как и любая часть сосудистой оболочки глаза. Если при контузиях средней тяжести наблюдается миоз зрачка, что при тяжелых ситуациях может случиться иридодиализ (отрыв радужной оболочки), а также паралич сфинктера зрачка, который приводит к его стойкому мидриазу. При более сильных травмах возможно изменение формы зрачка или даже полный отрыв радужной оболочки (травматическая аниридия).

Цилиарное тело – это структура внутри глаза, которая отвечает за аккомодацию и выработку внутриглазной жидкости. Естественно, при контузии тяжелой степени она может сильно пострадать и самое тяжелое состояние при этом – это отслойка цилиарного тела. При таком состоянии наблюдается измельчение передней камеры глаза и стойкое снижение внутриглазного давления, иногда наблюдается отслойка сосудистой оболочки. При длительном течении заболевания и еще большем уменьшении передней камеры может произойти нарушение оттока внутриглазной жидкости, что может привести к вторичной глаукоме.

При контузионных повреждениях глаза очень часто в процесс вовлечен хрусталик. Помимо того, что может возникнуть травматическая катаракта, нередко из-за разрыва цинновых связок встречается смещение хрусталика как частичное, так и полное. При частичном смещении (подвывихе) можно видеть дрожь радужной оболочки (иридодонез) или нестабильное положение самого хрусталика (факодонез). При полном отрыве хрусталика возможно его смещение в переднюю камеру глаза, заднюю камеру и стекловидное тело. Любое из этих состояний является показанием к срочному обращению к офтальмологу, так как хрусталик, изменивший свое местоположение, может привести к внезапному острому приступу глаукомы, травматизации внутриглазных структур и увеиту.

При кровоизлияниях в стекловидное тело, хориоидею, сетчатку кровь рассасывается тяжело, порой вызывая рубцевание и аутоиммунное воспаление. Образование шварт в стекловидном теле может привести к отслойке сетчатки и привести к необратимым проблемам со зрением. При аутоиммунном воспалении внутри глаза (увеите) также происходят процессы, губительно влияющие на нежную ткань сетчатки.

Изменения на глазном дне после контузии могут быть разнообразными. Обычно их классифицируют на ранние и поздние. При ранних наблюдаются кровоизлияния сетчатки, ее отслоения, разрывы хориоидеи, хориоретинит (воспаление сосудистой оболочки с сетчаткой), нейроретинопатия. Более поздние – это дистрофические изменения сетчатки и ее атрофия.

Тяжелые контузии затрагивают и глазницу, что сопровождается, помимо травмы самой орбиты, кровоизлияниями в ретробульбарное пространство, отчего глаз дислоцируется и не сразу встает на свое место после операции по его вправлению. В таком случае необходима интенсивная системная терапия, направленная на снятие отека и воспаления.

Крайне тяжелым состоянием является атрофия или полный отрыв зрительного нерва, когда глаз уже нельзя спасти. Если отрыв произошел на месте, то в таких ситуациях приходят к энуклеации. Атрофию же сразу заметить нельзя, так как она, как правило, происходит потом из-за нарушения циркуляции крови в сосудах, питающих зрительный нерв, его гипоксии и хроническом воспалении. При контузиях возможен и частичный разрыв зрительного нерва. Это также неблагоприятная ситуация для глаза.

На офтальмологическом приеме врач будет осматривать пациента, проводить биомикроскопию тканей глазного яблока для определения целостности структур, офтальмоскопию глазного дна, если она возможна, тонометрию глаза, чтобы определить степень тяжести контузии и поражения глазного яблока и цилиарного тела в частности, гониоскопию на предмет образования спаек УПК, УЗИ глазного яблока. Если будет подозрение на изменения со стороны орбиты – возможно, потребуется рентген или КТ. Иногда приходится делать МРТ для проверки положения, сохранности и функционирования зрительного нерва.

Пациенты после контузии глазного яблока должны проходить исследования сетчатки на предмет изменения ее функций на протяжении некоторого времени, поэтому рекомендуют офтальмоскопию каждый месяц в течение полугода и электроретинографию один раз в 3 месяца в течение года. Конечно, это условный график осмотров, все зависит от тяжести травмы.

Прогноз после контузии глазного яблока зависит от степени тяжести, сроков поступления пациента в клинику и оказания помощи, терапевтического и хирургического лечения.

Черепно-мозговая травма (часть 1)

Автор: Каратаев Павел Сергеевич, ветеринарный врач, невролог, ВК «Zоолюкс», г. Киев.

Введение

Нормальная анатомия и физиология

Патофизиология ЧМТ

На первичные поражения уже нельзя повлиять. Возможно только удаление гематом или стабилизация переломов (если в этом есть необходимость).

Травмирование паренхимы мозга, кроме первичных повреждений, вызывает каскад биохимических процессов (вторичных повреждений), которые еще более негативно воздействуют на нейроны и приводят к дальнейшему повышению ВЧД [12].

Истощение АТФ приводит к накоплению кальция и натрия в клетках. Это вызывает отек клеток и деполяризацию. Неконтролируемая деполяризация приводит к высвобождению большого количества глутамата (возбуждающего нейромедиатора), следствием чего является еще большее накопление кальция в нейронах. Повышенный уровень кальция активирует ряд механизмов (каскад арахидоновой кислоты, накопление свободных радикалов), еще больше повреждающих ткань головного мозга.

Кости черепа формируют неэластичную черепную коробку, в которой находится головной мозг, кровь и ликвор (спинномозговая жидкость). Внутричерепное давление у собак и кошек составляет 5–12 мм рт. ст.

После травмы головы объем внутричерепных структур увеличивается за счет отека, кровотечения и накопления ликвора. У головного мозга есть способность компенсировать небольшие повышения ВЧД за счет изменения объема других отделов. Это описывает доктрина Монро-Келли [10, 14]. Шунтирование ликвора, снижение его продукции и усиление абсорбции, а также усиление венозного оттока приводит к быстрому снижению ВЧД. На этой компенсаторной стадии пациент может выглядеть клинически относительно нормальным. Но затем (после преодоления компенсаторных возможностей) даже небольшое увеличение ВЧД приведет к значительному ухудшению неврологического состояния. При продолжающемся повышении ВЧД может также развиться грыжа мозга.

Существует 4 варианта грыжи мозга (рис. 5):

⦁ через серп мозга;

⦁ транстенториальная грыжа – грыжа мозга через намет мозжечка (tentorium cerebelli) – приводит к компрессии среднего мозга и вызывает мидриаз, снижение зрачкового рефлекса и снижение уровня сознания;

⦁ грыжа мозжечка через затылочное отверстие обычно приводит к быстро развивающейся остановке дыхания из-за компрессии дыхательных центров в продолговатом мозге;

⦁ грыжа мозга через дефекты в черепе.

Подход к пациенту с ЧМТ

Если имеется подозрение на черепно-мозговую травму животного, необходимо рекомендовать его срочную доставку в ветеринарную клинику. Во время транспортировки нужно постараться иммобилизировать пациента, положить его на ровную поверхность головой вверх.

Первоначальные действия включают реанимационный протокол САВ:

– оценка деятельности сердечно-сосудистой системы: аускультация, пульс, ЧСС, состояние слизистых, СНК;

– оценка деятельности дыхательных путей: аускультация, ЧДД;

– проведение сердечно-легочной реанимации при необходимости.

При отсутствии спонтанного дыхания нужно осуществить интубацию и перевод пациента на ИВЛ. Интубировать нужно максимально быстро, избегая кашля, т.к. кашель вызывает повышение ВЧД, что может привести к ухудшению неврологического статуса пациента с ЧМТ.

Также нужно помнить, что у пациента с политравмой часто травмированы не только голова и нервная система. Поэтому нужно максимально быстро выявить и начать лечить все сопутствующие жизнеугрожающие состояния (внутреннее кровотечение, пневмоторакс и др.)

Первичные исследования (помимо клинического осмотра) включают в себя термометрию, тонометрию, анализы крови (общий, биохимический, в том числе с определением глюкозы, электролитов), УЗИ брюшной полости, рентген грудной клетки и позвоночника для оценки сопутствующих повреждений.

Диагностика пациента с ЧМТ

Первоначальная неврологическая оценка позволяет определить локализацию поражения и степень его тяжести. Оценку состояния нервной системы нужно проводить минимум каждые 30–60 минут до стабилизации.

Неврологический осмотр при ЧМТ обычно ограничен, но обязательно должен включать оценку сознания, двигательную функцию и рефлексы, рефлексы ствола мозга, а также характер дыхания.

При оценке сознания нужно помнить, что снижение артериального давления, гипотермия, снижение сатурации могут влиять на уровень сознания, и поэтому требуется повторный регулярный осмотр после коррекции сопутствующих патологий. Основными нарушениями сознания являются угнетение (слабая реакция на окружающие стимулы); ступор (бессознательное состояние, есть реакция только на сильные стимулы); кома (бессознательное состояние, полное отсутствие реакций даже на сильные и болевые стимулы). Наиболее тяжелые изменения уровня сознания можно наблюдать при повреждении ствола мозга (рис. 1).

Некоторые позы могут указывать на поражение определенной части головного мозга:

⦁ децеребрационная ригидность – возникает при поражении ствола мозга; животные имеют опистотонус и разгибание всех конечностей; уровень сознания – ступор/кома; обычно сочетается с плохим прогнозом (рис. 6);

⦁ децеребеллярная ригидность – возникает при остром поражении мозжечка; животные имеют согнутые или разогнутые тазовые конечности, сознание обычно в норме, возможен опистотонус (рис. 7).

При оценке двигательной функции можно выявить такие нарушения:

⦁ парез – снижение двигательной функции;

⦁ паралич (плегия) – полное отсутствие двигательной функции.

Для выявления степени вовлечения ствола мозга нужно проверить основные черепно-мозговые рефлексы. При этом размер зрачков, зрачковый рефлекс и физиологический нистагм дают основную информацию у пациентов с ЧМТ (рис. 8).

Консервативное лечение собак и кошек с черепно-мозговой травмой

Летальность при тяжелой черепно-мозговой травме остается очень высокой – 60-80%.

Разделяют первичные и вторичные повреждения головного мозга. К первичным относят повреждения, которые являются прямым следствием травмы: переломы черепа, разрывы кровеносных сосудов, а также разрыв или раздавливание паренхимы головного мозга. Вторичные повреждения развиваются вследствие анатомических и физиологических изменений: отека мозга, гематом, повышения внутричерепного давления, ишемии. Эти изменения происходят в течение нескольких часов или дней после получения травмы, и их коррекция является основной задачей врача ОРИТ.

Начальные мероприятия

Угнетенный/делириозный, но способный отвечать на стимулы

Заторможенный/ступор, но способный отвечать на зрительные стимулы

Заторможенный/ступор, но способный отвечать на акустические стимулы

Заторможенный/ступор, но способный отвечать на болевые стимулы

Коматозный, не отвечающий на болевые стимулы

5

4

3

2

1

9-14 осторожный

14-18 хороший

ВАЖНО! Полное неврологическое обследование в зависимости от тяжести травмы и первичного осмотра необходимо повторно проводить через 30-60 минут, затем через 3 часа, а затем ежесуточно. При изменениях в состоянии нервной системы следует изменять курс терапии.

ВАЖНО! Каждый десятый пациент с тяжелой ЧМТ одновременно имеет и повреждение шейного отдела позвоночника. Пока повреждение позвоночника не исключено, животное должно вестись как имеющее травму позвоночника.

Рис. 1. Ветеринарный томограф

Построение лечебной тактики зависит от конкретной клинической ситуации:

Лечение животных в остром периоде ЧМТ

Первоочередные мероприятия должны быть закончены в течение 2 часов с момента поступления животного в ОРИТ.

При наличии у животного аспирационного синдрома и нарушенного сознания (кома) необходимо провести немедленную интубацию трахеи и санацию трахеобронхиального дерева. Предпочтительна оротрахеальная интубация.

Экстренная лечебно-диагностическая бронхоскопия показана при наличии в аспирируемой жидкости твердых частиц пищи, прогрессировании острой дыхательной недостаточности.

Постановка на ИВЛ

Показаниями к ИВЛ являются кома, гипер- и гиповентиляционный синдром, нарушение ритма дыхания, признаки нарастания внутричерепной гипертензии, сопутствующие повреждения грудной клетки, травматический шок 2-3 степени, признаки декомпенсированной дыхательной недостаточности любого генеза. Положительное давление в конце вдоха (ПДКВ) 2-4 см вод. ст. по возможности должно быть применено у всех животных с ТЧМТ, поскольку оно позволяет уменьшить образование ателектазов и не увеличивает ВЧД. Синхронизация животного с аппаратом ИВЛ при помощи седатиков или недеполяризующих мышечных релаксантов обязательна.

ВАЖНО! Если нет возможности проводить ИВЛ, стоит отказаться от введения животному наркотических анальгетиков.

Стабилизация гемодинамики

Необходимо всегда исходить из того, что при травматическом повреждении мозга развивается церебральная ишемия, поэтому следует своевременно восстановить объем крови для улучшения ее притока к головному мозгу. Чрезвычайно важно максимально увеличить поступление кислорода и свести до минимума опасность избыточного поступления жидкости. С этой целью лучше всего контролировать ЦВД и АД, кислотно-основной баланс крови, температуру тела, ЧСС и ритм сердечных сокращений (ЭКГ), частоту и ритм дыхания, диурез, а также использовать метод оксигемометрии. Необходимо провести мероприятия по восстановлению нормоволемии. Рутинное применение диуретиков недопустимо, так как это может неблагоприятно повлиять на исход болезни. Лучшим методом, признанным во многих странах мира, является сочетание инфузий коллоидов и гиперосмолярных растворов. Этот метод называется методом малообъемной реанимации. Например, инфузия 7,5% натрия хлорида в сочетании с коллоидом (6%) быстро восстанавливает ОЦК и не приводит к повышению ВЧД. Если нет возможности применить натрия хлорид, либо имеются электролитные нарушения (гипернатриемия, гиперхлоремия), необходимо воспользоваться другим гиперосмолярным раствором – маннитом 15%.

ВАЖНО! Маннит активно выводит К из организма. До отмены этого раствора необходим ежедневный контроль этого электролита. Назначается же маннит в дозе 1,5 г/кг каждые 6 часов в первые сутки со снижением дозы до 0,5 г/кг в последующие дни.

Устранение гипоксии

Оптимальный уровень PaO2 80-90 мм рт. ст. Дополнительная подача кислорода животным с ЧМТ не повредит, но необходимо помнить о том, что уровень кислорода в крови также напрямую зависит от уровня эритроцитов. Анемия должна быть устранена. Также важно помнить о пользе нормовентиляции и стараться ее поддерживать.

ВАЖНО! При низком АД, в условиях устраненной гиповолемии, при отсутствии пневмоторакса и гипоксии не следует в качестве вазопрессора использовать допамин, так как он в большей степени увеличивает отек мозга. Если АД повышено, проведение гипотензивной терапии может быть отложено, поскольку чаще всего АД нормализуется с началом седативной терапии.

Также необходимо придать животному положение с приподнятым головным концом не менее 10 и не более 30 градусов, так как при таком положении происходит максимальное гравитационное снижение ВЧД без значительного воздействия на давление церебральной перфузии или церебрального кровотока.

Седативная терапия

Адекватная седативная терапия позволяет уменьшить метаболические потребности мозга, снизить вероятность и прогрессирование внутричерепной гипертензии, облегчить синхронизацию животного с аппаратом ИВЛ. В течение острого периода седативная терапия необходима. К критериям адекватности ее проведения относят: отсутствие двигательного возбуждения, отсутствие тахикардии, сохранение умеренной спонтанной мышечной активности (исключение – животные с ВЧГ), кашлевой рефлекс, реакции на болевые раздражители. При глубокой коме и хорошей синхронизации с аппаратом ИВЛ седатики либо не используются, либо применяются в минимальных дозировках. У животных с ВЧГ, напротив, седация должна быть более глубокой. Если животное на спонтанном дыхании и степень травматизации невелика, седативная терапия заключается в поддержании сонливого состояния (без применения наркотических анальгетиков).

Непрерывная инфузия обеспечивает большую гемодинамическую стабильность. Используются пропофол или тиопентал натрия. При нестабильной гемодинамике лучше использовать феназепам также в виде непрерывной инфузии.

Коррекция внутричерепной гипертензии (ВЧГ)

К сожалению, адекватно оценить наличие и степень ВЧГ не представляется возможным, поскольку не существует методов измерения внутричерепного давления у животных. Косвенно судить о ВЧГ мы можем по таким симптомам, как нарушение поведения (гиперактивность), нарушение зрения, изменение сосудистого рисунка глазного дна, изменение в ритме сердечных сокращений (брадикардия), расширение желудочков на нейросонограмме и т.д. Коррекция ВЧГ заключается в основном в ее профилактике.

Профилактика раннего судорожного синдрома

Препаратом выбора является фенобарбитал. Профилактика судорожного синдрома ощутимо влияет на дозы седативных средств, значительно уменьшая их и снижая риск возникновения нарушений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Также судороги являются независимым фактором риска смерти животного и должны быть устранены.

Нейропротекция

С учетом того, что при ЧМТ активизируется несколько каскадов реакций, вызывающих гибель клеток, эффективная нейропротекция требует сложной комбинации препаратов, действующих на различные звенья цепи патофизиологических событий по мере эволюции повреждения мозга. Наиболее эффективными препаратами являются эритропоэтин, прогестерон и циклоспорин. Было доказано, что их применение в течение острого периода травмы значительно улучшает исход болезни.

ВАЖНО! Терапевтическое «окно» для этих препаратов ограничено 6-12 часами после получения травмы. Их применение вне этого диапазона значительно снижает их эффективность.

Кормление

На вторые сутки после поступления животного с ЧМТ в ОРИТ необходимо начать энтеральное (зондовое) питание. Улучшение прогноза доказано в 3 рандомизированно исследованных группах животных. Калорийность питательных смесей должна повышаться, начинать стоит с гипокалорийного питания, постепенно доводя его до обычных потребностей животного. Энтеральное питание заменяют на парентеральное в случае невозможности использования желудочно-кишечного тракта.

ВАЖНО! Уровень глюкозы в крови может повышаться при ЧМТ. Гипергликемия усиливает анаэробный метаболизм и может привести к церебральному ацидозу. Контроль должен осуществляться каждые 4-6 часов, и в зависимости от результатов проводят коррекцию скорости введения питательных смесей, а при необходимости вводят инсулин.

Для предотвращения пролежней и ателектаза легких животное необходимо переворачивать каждые 4 часа. Для предотвращения контрактуры мышц желательно проводить физиотерапию.

ВАЖНО! Пациенты с множественными повреждениями опорно-двигательного аппарата или переломами черепа испытывают боль, поэтому необходимо обеспечить адекватную анальгезию.