Воспалительные заболевания кишечника (IBD)

Воспалительное заболевание кишечника (ВЗК) является одной из наиболее частых причин, вызывающих хронические нарушения пищеварения животных. Наиболее часто оно проявляется хронической рвотой, хронической диареей и/или снижением массы тела, и эти симптомы не всегда сопровождаются нарушением пищеварения.

Стратегия диагностики ВЗК состоит в исключении инвазии внутренними паразитами, экзокринной недостаточности поджелудочной железы и нарушений обмена веществ. В первую очередь осуществляют полное копрологическое исследование на наличие паразитов. В процессе дифференциальной диагностики проводят биохимическое исследование сыворотки крови, а в ряде случаев также цитологическое исследование мазков из прямой кишки.

Основной принцип при постановке окончательного диагноза ВЗК состоит в исключении других заболеваний, сопровождающихся воспалением кишечника.

В ряде случаев ВЗК удается вылечить посредством пероральной дачи антибактериальных препаратов с переводом больных животных на рацион, имеющий гидролизатную основу или единственный источник протеина. При тяжелом течении болезни или отсутствии эффективности антибиотикотерапии прибегают к глюкокортикоидам.

Симптоматика

Анорексия у собаки

В типичных случаях ВЗК имеет хроническое течение и сопровождается рвотой, диареей и/или снижением массы тела. Похудение больного животного не всегда связывают с симптомами поражения органов пищеварения. Аппетит у больных ВЗК вариабелен: у части имеет место анорексия, у других она чередуется с полифагией (нарушение пищевого поведения, проявляющееся повышенным аппетитом и прожорливостью). При ВЗК рвота также весьма вариабельна, причем она не носит специфического характера, а цвет рвотных масс бывает разным. По особенностям проявления диареи можно судить о том, связана ли она с нарушениями функций тонкого отдела кишечника (по редким актам дефекации и выделению при этом большого количества фекалий) или толстого отдела кишечника (по очень частому выделению небольших количеств фекалий), но в некоторых случаях ВЗК могут одновременно проявляться оба типа диареи.

Владельцев больных ВЗК собак наиболее часто беспокоит метеоризм кишечника и урчание в животе их питомцев.

Мелена (чёрный полужидкий стул с характерным неприятным запахом) и наличие крови в рвотных массах при данном заболевании редки, но инцидентность кровянистого стула достигает 30%.

Иногда больные ВЗК собаки испытывают абдоминальные боли. Об этом свидетельствуют как наблюдения, сделанные за животными при пальпировании их живота, так и их спонтанные реакции (оглядывание на свой бок, подвывание, испытываемый после приема корма дискомфорт и происходящее без видимых причин слюнотечение).

Дифференциальная диагностика

Первый шаг на пути установления причин хронической рвоты и/или диареи, а так же снижения массы тела состоит в исключении заболеваний, вызванных паразитами и нарушением обмена веществ. Поэтому с самого начала проводят паразитологическое исследование фекалий, определение биохимических и цитологических параметров крови и анализ мочи животного.

Лабораторными анализами исключают заболевания, вызванные нарушениями обмена веществ и функционального состояния эндокринных желез. Гиперэозинофилию наблюдают приблизительно в 1/3 случаев ВЗК; она в большей степени характерна для эозинофильного, чем для лимфоцитарно-плазмоцитарного энтерита. Установление гиперэозинофилии диктует необходимость системной антигельминтной обработки.

Хронические кровотечения в пищеварительном тракте могут сопровождать ВЗК, хотя при этом заболевании они происходят далеко не так часто, как при ряде других.

Абдоминальное рентгенографическое исследование собаки

Рентгенологическое исследование облегчает диагностику непроходимости кишечника, определение размера печени и почек, но для диагностики ВЗК оно малопригодно. К контрастной (бариевой) рентгеноскопии прибегают при подозрении на непроходимость кишечника и когда нет возможности воспользоваться УЗИ. Оба упомянутых метода позволяют оценить степень заполнения кормовыми массами желудка, когда надо исключить синдром нарушения опорожнения желудка.

Проведение УЗИ дает исключительно ценную информацию, позволяющую диагностировать ряд заболеваний, сопровождающихся хронической рвотой и диареей. При ВЗК оно не выявляет каких-либо специфических изменений – единственными находками при этом заболевании могут быть утолщение стенки кишечника или увеличение брыжеечных лимфатических узлов. Однако УЗИ служит весьма удобным способом поиска очаговых поражений кишечника и проведения их аспирационной биопсии тонкой иглой.

Окончательный диагноз

Стратегия постановки окончательного диагноза на ВЗК основана на исключении всех остальных заболеваний, которые сопровождаются воспалением кишечника: если какое-либо из них диагностировано, то ВЗК автоматически исключается. В полной мере достичь такой цели на практике невозможно. Однако ветеринарный врач, ставя диагноз на ВЗК, должен быть уверен в том, что, если не все, то хотя бы основные причины воспаления кишечника (особенно паразитарные заболевания) исключены.

Прогноз при ВЗК достаточно благоприятен, т.к. оно не относится к числу угрожающих жизни болезней. При осложнении ВЗК сопровождающейся потерей белка энтеропатией или эозинофильным энтеритом, при котором происходит обширная инфильтрация стенки кишечника, прогноз неблагоприятный. Развитие гистиоцитарного колита также служит основанием для плохого или очень осторожного прогноза.

Лечение

Обычно сразу же после постановки предположительного диагноза на ВЗК (еще до завершения всего описанного выше комплекса дифференциально-диагностических исследований) назначают курс антибиотикотерапии и животное переводят на легкоусвояемый рацион.

В качестве базового рациона мы рекомендуем пользоваться готовыми кормами, в состав которых входит единственный источник протеина или гидролизат протеина.

В дополнение к изменению рациона больной ВЗК собаке мы рекомендуем систематически в течение 1 месяца применять антибиотики, что сокращает продолжительность периода выздоровления.

Регулярное проведение профилактических противопаразитарных обработок обязательно при лечении больных ВЗК. Паразитарные инвазии могут становиться причиной рецидивов заболевания, которые бывает не так уж легко вылечить.

Пребиотики помогают изменить среду кишечника, стимулирует рост полезных бактерий.

В некоторых случаях используются спазмолитические препараты.

Если противопаразитарные обработки, антибиотикотерапия и изменение рациона не дали ожидаемого терапевтического эффекта, больному животному назначают иммунодепрессанты. Мы рекомендуем примeнять их с самого начала лечения, наряду с антибиотиками и изменением рациона, во всех случаях энтеропатии, сопровождающейся потерей белка, а также тяжелого клинического течения ВЗК (наличии мелены, примеси крови в фекалиях, значительного снижения массы тела, частой рвоты или изнуряющей диареи). В первую очередь мы пользуемся пероральными кортикостероидами, такими как преднизон или преднизолон.

Данные препараты не следует отменять сразу же после улучшения клинического состояния животного; это делается постепенно на протяжении нескольких недель с тем, чтобы избежать рецидива болезни.

В заключение

Какая бы схема лечения не была выбрана, владелец больного ВЗК животного должен быть осведомлен, что данное заболевание часто дает рецидивы. Поэтому он должен строго придерживаться предписаний ветеринарного врача относительно применения лекарственных препаратов и специального рациона.

Очень часто страдающие ВЗК собаки проявляют повышенную чувствительность к резкой смене рациона или дополнению его кормовыми добавками. Вылечить собаку, больную ВЗК (особенно при тяжелом течении данного заболевания), без кортикостероидных препаратов очень сложно. По этой причине рекомендуемая нами схема лечения ВЗК предусматривает проведение на первом этапе антибиотикотерапии в сочетании с переводом животного на специальный рацион, а при недостаточной эффективности этого – переход на использование стероидных препаратов. Если у собаки клиническое состояние после его стабилизации начинает ухудшаться по неизвестной причине (например, из-за резкого изменения рациона), месячный курс антибиотикотерапии часто оказывается весьма эффективным способом лечения рецидива болезни.

В случаях рецидивирующего течения ВЗК целесообразно сочетание специального исключающего рациона с 1–2 проводимыми в течение года курсами антибиотикотерапии.

Энтеропатии с потерей белка у соба

Ветер Д.С. – руководитель терапевтического отделения ИВЦ МВА, ветеринарный врач, специалист визуальной диагностики.

Бобровский М.А. – ветеринарный врач-терапевт ИВЦ МВА соискатель кафедры ветеринарной хирургии.

Авторы статьи не выявили достоверной корреляции PLE с определенным полом и возрастом животных. Однако в одном исследовании сообщалось, что в 61% случаев PLE у йоркширских терьеров, это были самки; средний возраст животных составлял 7.7 ± 3.0 лет.

Как правило, данный синдром может развиться на фоне первичных воспалительных заболеваний кишечника (лифоцитарно-плазмоцитарного, эозинофильного энтерита и д.р.), лимфангиэктазии, лимфомы кишечника, грибкового поражения (гистоплазмоза), острого бактериального или вирусного энтеритов, аутоиммунных заболеваний кишечника и некоторых других патологических процессах. При этом клиническая картина может выглядеть несколько вариабельно, в зависимости от этиологии заболевания. Среди общих клинических признаков, отражающих наличие PLE, можно выделить следующее:

Во всех случаях гипоальбуминемии, с характерными для PLE клиническими признаками, проводимая диагностика должна быть достаточно агрессивной т.к. этиология синдрома разнообразна, а детальная проработка и исключение каждого заболевания по отдельности, а также оценка результативности эмпирически-назначенной терапии может занять достаточно много времени. Первой диагностической задачей, является установление причины потери белка. Исследование кожи необходимо для исключения поражений, способных привести к потере белка. Как правило, поражения кожи способные вызвать гипоальбуминемию, достаточно очевидны при первичном осмотре (например ожоги большой площади). Быстрый осмотр позволяет выяснить, действительно ли кожа является причиной гипоальбуминемии.

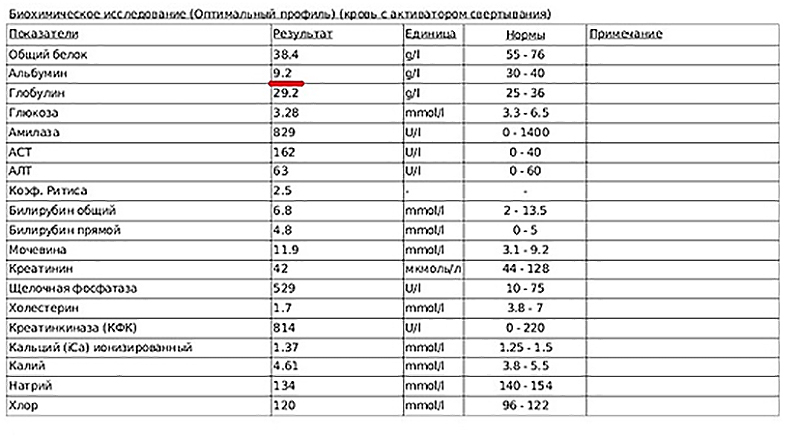

Концентрация аминотрансфераз зачастую возрастает при разрушении гепатоцитов, однако интерпретация значений активности АЛТ, АСТ, ГГТ и ЩФ, должны проводиться с осторожностью, так как у некоторых собак с тяжелыми, хроническими заболеваниями печени, не отмечается высокого уровня гепатоцеллюлярных ферментов. Уровень глобулинов может сохранятся на нормальном уровне или быть незначительно повышен например в случае гистоплазмоза. Абсолютная гипопротеинэмия встречается реже, в основном на поздних стадиях заболевания.

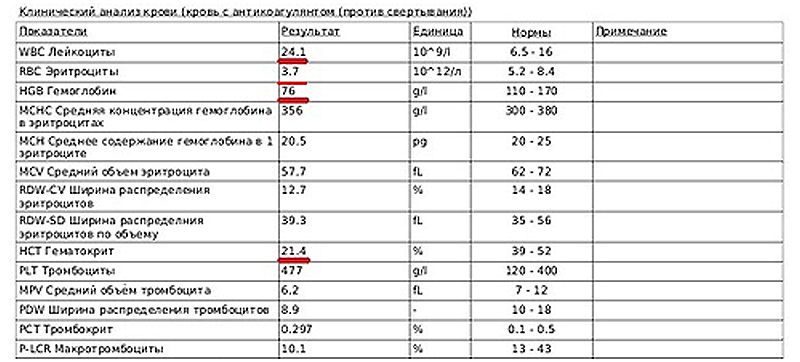

Гиперхолестеринемия в сочетании с гипоальбуминемией, более характерна для PLE (вторично к хронической мальабсорбции) или печеночной недостаточности. В тоже время гиперхолестеринемия в в сочетании с гипоальбуминемией, наводит на мысли о потери белка вследствие нефропатии. Снижение уровня сывороточного кальция (общего и ионизированного) имеет многофакторную этиологию, ассоциированную со снижением альбумина как основного транспортного белка, снижением усвоения витамина D и нарушением усвоения магния. В клиническом анализе крови может наблюдаться лимфопения, особенно в случаях лимфангиэктазии; достаточно часто можно встретить признаки регенераторной, анемии, вследствие снижения усвоения железа и цианокобаламина.

Рис 1. Биохимический анализ крови

Рис 2. Клинический анализ крови

После исключения нарушений функций печени или заболеваний почек, при концентрации альбумина 15-25≤ г/л, PLE является разумным первичным диагнозом. Измерение ингибитора α1-антитрипсина (α1-протеазы) в образцах кала, может использоваться для дальнейшего подтверждения PLE. α1-антитрипсин имеет молекулярный вес, сходный с альбумином. Этот белок находиться в сосудистом и интерстициальном пространстве, в лимфе. В отличие от альбумина и других белков плазмы, α1-антитрипсин способен противостоять разложению кишечными и бактериальными протеазами. При PLE, могут наблюдаться потери α1-антитрипсина в просвет кишечника и выведение его с калом, что может быть определено методом иммуноферментного анализа. Данный тест достаточно трудоемок в плане соблюдения точной методологии забора, хранения и транспортировки образцов. Определение α1-антитрипсина в кале, является полезным исследованием как для непосредственной диагностики PLE, так и для уточнения диагноза в случае сочетанного течения PLE с печеночной недостаточностью или нефропатией. Однако интерпретация результатов данного исследования может вызвать определенные сложности. В целом этот тест редко используется в клинической практике. На территории РФ, данное исследование не проводится.

“Золотым стандартом” PLE, является определение количества меченого изотопом хром-51 альбумина в кале, после его внутривенного введения. Практическое применений данного теста, также ограничено.

Последующая диагностика должна быть направлена на выявление этиологии текущей энтеропатии. Проведение рентгенологических исследований, в том числе рентгеноконтрастных исследований ЖКТ, как правило являются мало информативными. Ультразвуковая диагностика является полезным исследованием для обнаружения специфических изменения кишечной стенки. Например утолщение стенки кишечника и наличие гиперэхогенных полос в подслизистом слое может свидетельствовать о наличии лимфангиэктазии. Еще более выражено эти признаки наблюдаются в случае приема жирной пищи накануне исследования, что приводит к большему расширению лимфатических сосудов стенки кишечника. Ультразвуковая диагностика может выявить очаговые изменения, не доступные для эндоскопической визуализации.

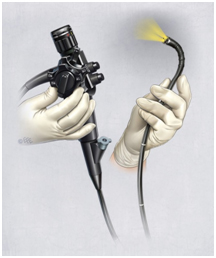

Окончательный диагноз устанавливается после забора биоптатов для проведения гистологического исследования. Биопсия может быть выполнена посредством ЭГДС, лапаротомии или эндоскопически-ассистированной лапаротомии. Выбор того или иного метода забора биопсии зависит от многих факторов,таких как наличие эндоскопических навыков, наличие данных о вероятной локализации патологического очага, наличия необходимого эндоскопического оборудования и д.р.. Из преимуществ проведения лапаротомии, можно выделить возможность полнослойного забора биоптата а также возможность забора материала из нескольких сегментов кишечника, недоступных в случае применения гибкой эндоскопии. Однако понятие “полнослойный материал” не является синонимом “диагностически значимый”. Большое внимание должно быть уделено наложению серозно-мышечных швов, которые в случае PLE, могут представлять угрозу из-за длительной регенерации, и угрозы несостоятельности шва.

Стратегия лечения PLE основывается на выборе адекватной нутрицептивной терапии и контроле уровня воспаления. В случае постановки диагноза на ранних стадиях диагностики, при выявлении очевидных патогенетических факторов (наличие в образцах кала простейших, яиц гельминтов или выявление возбудителей парво/ коронавирусного энтеритов в ректальных смывах), необходимо сосредоточить внимание на лечении выявленной патологий согласно действующим рекомендациям.

Животные поступившие с нестабильными показателями гемодинамики, в состоянии шока, нуждаются в проведении интенсивной терапии. Классический подход к проведению интенсивной терапии животным с гиповолемическим шоком (особенно в случае наличия выпота в анатомические полости или периферическими отеками мягких тканей, свидетельствующих о возможном низком онкотическом давлении), будет отличаться тем, что быстрое введение больших объемов кристаллоидов до введения коллоидов может быть необоснованным из-за низкого онкотического давления и неспособности вследствие этого удержать вводимый объем жидкости.

Болюсное введение кристаллоидов, в начале терапии, должно быть скорректировано в сторону уменьшения объемов и увеличения времени введения или должно проводиться максимально аккуратно при наличии лабораторно подтвержденных сведений о концентрации альбумина. Коллоидным раствором выбора, может являться волювен в дозировке 3мл/кг или альбумин 0.5-1г/кг в/в. В последующей терапии, также может потребоваться дополнительное введение альбумина, для поддержания онкотического давления крови. Многие пациенты поступают в состоянии от умеренной до выраженной дегидратации вследствие острой/хронической диареи и/или рвоты, и поэтому им, параллельно со стабилизацией гемодинамики, должна быть проведена адекватная инфузионная терапиия, направленная на регидратацию.

Воспалительное заболевание кишечника у собак и кошек

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) группа патологий ЖКТ у домашних питомцев, протекают в хронической форме, характеризуются диффузной (разлитой) инфильтрацией собственной пластинки. В качестве популяций находят клетки: лимфоциты, эозинофилы, плазмоциты, макрофаги и нейтрофилы.

ВЗК: что это и характеристика

ВЗК в ветеринарной практике считается самым распространенным типом энтеропатии в стадии хронизации. У собак и кошек характеризуется следующими особенностями:

Воспалительное заболевание кишечника складывается из множества симптомов (синдром), и чаще ветеринары используют термин ВЗК в отношении идиопатической формы. То есть причины болезни не удается установить.

Клинические признаки, как и тяжесть воспаления, варьируют в широких пределах. Отмечают, что вместе с ВЗК может быть какое-либо сопутствующее заболевание – панкреатит, патология печени, лимфангиоэктазия и пр. Главными симптомами считаются:

ВЗК – это постепенное развитие, преимущественно болеют животные после 4 лет. Владельцы на первых ее этапах не обращают внимания на разовые проявления патологии в виде диареи и рвоты, поэтому обращаются в ВЦ «РосВет» тогда, когда питомец сильно худеет, слабнет.

У собак чаще диагностируется энтеропатия в острой форме и с потерей белка. У кошек подобное проявление ВЗК – редко.

Патогенез и формы проявления болезни

ВЗК чаще представляют в классификации как лимфоплазмоцитарный тип, в других случаях характеризуют как грануломатозный, эозинофильный или нейтрофильный. Все зависит от типа инфильтрующего воспаления и присутствующих в нем клеток.

Воспалительное заболевание кишечника

При практическом наблюдении специалисты ВЦ «РосВет» выявили, что ВЗК – это комплексное заболевание, протекает с нарушением иммунологической реакции, которая (не исключено) провоцируется микробиологическими\пищевыми антигенами. Почти всегда у пациента выявляют изменение микрофлоры кишечника и все бактерии, которые находятся там, будут вовлечены в патпроцесс.

Воспалительное заболевание кишечника и диагностика

Предварительный диагноз ставится по результатам наблюдения за симптоматикой в течение нескольких недель. На УЗИ отмечают утолщение стенок кишечника, расширение слоев или потерю их структуры. Точный диагноз основан на последовательном исключении всех, схожих по симптоматике заболеваниям, в том числе поражение:

Бывают схожие симптомы при непереносимости какого-либо продукта, при цистоизоспорозе или патологиях поджелудочной железы или лимфоме.

Окончательный диагноз ставится по гистопатологии биоптатов, выявляют количество клеток воспаления инфильтрирующих собственную пластинку и подслизистые ткани ЖКТ. При тяжелой форме IBD отмечают изъязвление слизистой, притупление ворсинок, вплоть до лимфангиэктазии.

Лечение: что нужно знать владельцу

При идиопатической форме ВЗК назначают диету, иммуносупрессоры и антибиотики. Питание (рацион) изменяют собаке или кошке обязательно, чтобы исключить непереносимость какого-либо компонента. Диетотерапия продолжается не менее 4 недель, оптимально до 7-8 недель и дольше.

Лечение при ВЗК проводится строго индивидуально с корректировкой дачи препаратов под каждого животного. Строго запрещается проводить лечение заводчику самостоятельно, можно лишь усугубить поражение ЖКТ и к основному заболеванию добавить ряд патологий от побочных эффектов.

При назначении ветеринарным врачом-гастроэнтерологом диеты для собаки или кошки – соблюдать дачу определенной пищи неукоснительно. Запрещено «кусочничать», давать лакомство или изменять вид корма самовольно, так картина терапии не будет четкой и выздоровления не наступит.