Придуманный диагноз в ветеринарной эндокринологии

В последние годы в области Российской ветеринарной эндокринологии произошло немало позитивных и прогрессивных изменений. Это стало возможным благодаря нашим с вами совместным усилиям и стремлениям к знаниям, уважаемые коллеги. Полагаю, наши успехи и познания в ветеринарии не должны встречать антиподов. По крайней мере, в моей практике антиподные случаи вызывают с моей стороны недоумение и даже возмущение. Согласитесь, немало в последнее время проводится терапевтических конференций с участием врачей со всего мира, специализирующихся в области ветеринарной эндокринологии. Поэтому прискорбно осознавать, что мы продолжаем наступать на дни и те же «грабли». Одна из таких ситуаций и побудила меня к рассказу о непридуманной истории про молодую собаку, оставшуюся без левого надпочечника по причине недоразумения (или недосмотра, халатности, ошибки?).

Собака поступила к нам в клинику уже после проведенной адреналэктомии. Поводом для операции стало якобы заболевание гиперадренокортицизм. Не так давно мне пришлось делать выписку по результатам приема этого пациента. Читателей прошу сделать выводы самостоятельно. Моя излишняя эмоциональность не позволяет сделать это этично и грамотно. Вашему рассмотрению предоставляю саму выписку.

Заключение ветеринарного врача-терапевта Смирновой О. О., кандидата биологических наук. Место работы: Ветеринарная клиника неврологии, травматологии и интенсивной терапии, г. Санкт-Петербург.

Заключение выдано владелице собаки породы померанский шпиц, пол – кобель, окрас – белый, дата рождения – 08 марта 2011 года.

Синдром Кушинга (гиперадренокортицизм) – это одна из самых распространенных эндокринных болезней собак, характеризующаяся чрезмерной секрецией эндогенных глюкокортикоидов корой надпочечников.

В ветеринарной медицине подразделяют следующие виды синдрома Кушинга:

Спонтанный гиперкортицизм поражает взрослых собак, особенно стареющих.

Наш пациент – молодая собака в возрасте 2.5 лет, болеющая с 2-месячного возраста.

В ветеринарной медицине существует рекомендованный план диагностики гиперадренокортицизма, и диагноз ставится только комплексно. Следует придерживаться следующей схемы диагностики: изучение анамнеза жизни и болезни пациента, клинических признаков, использование дополнительных методов диагностики (лабораторных и визуальных), подтверждение диагноза с использованием динамических функциональных проб. В ходе диагностики болезни в первую очередь необходимо собрать тщательный анамнез. Следует выяснить у владельцев о появлении характерных изменений в состоянии животного и давности их возникновения.

По данным карты пациента и со слов владельца составлен следующий анамнез жизни и болезни:

Из терапевтического лечения проводились: антипаразитарные обработки; применение трилостана («Vetoryl») в течение 2 недель после использования дексаметазона («Экзекан») в течение 2 недель; плазмаферез; использование гипоаллергенных кормов.

N.B. Проведение стимулирующей пробы с АКТГ – обязательный этап контроля лечения пациентов с использованием трилостана (он позволяет снизить риск от использования лекарственного средства, подобрать подходящую дозу препарата). Судя по карте пациента, ни одной контрольной пробы с АКТГ в ходе подбора дозы не проводилось, что не соответствует протоколам лечения трилостаном («Vetoryl»). Протоколы лечения прилагаются к материалам истории болезни пациента. Кроме того, в доступной достоверной ветеринарной литературе нет сведений о выбранной схеме лечения трилостаном.

Для больных гиперадренокортицизмом собак обычно характерны следующие данные анамнеза: наличие полидипсии (более 100 мл выпиваемой жидкости на 1 кг массы тела в сутки) и полиурии (более 50 мл мочи на 1 кг массы тела в сутки); наличие полифагии; отвисание, «округление» живота в результате гипотрофии мышц; наличие мышечной слабости; снижение либидо; появление вялости, апатии; появление патологий кожи на первых этапах (в течение достаточно длительного времени), не сопровождающихся зудом.

Наличие этих изменений в состоянии пациента и их упоминание в истории болезни может помочь предположить диагноз, а их отсутствие, напротив, опровергнуть.

Следующий этап диагностики – изучение клинических признаков.

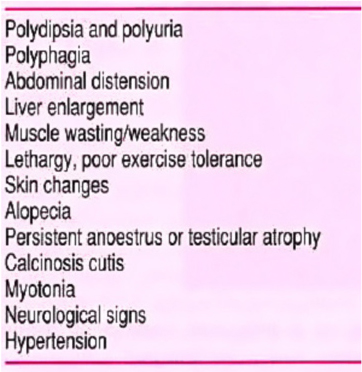

По данным Э. Д. Торранс, К. Т. Муни, отмечены следующие клинические признаки гиперадренокортицизма по частоте встречаемости в убывающем порядке (см. Рис. 1):

• Полидипсия и полиурия (эти симптомы чаще всего являются самыми ранними).

• Полифагия.

• «Отвисшая» область живота, слабость мышц брюшной стенки.

• Гепатоспленомегалия.

• Перераспределение жира.

• Летаргия.

• Патологии кожи.

• Алопеция.

• Атрофия семенников.

• Кальциноз кожи.

• Миотония.

• Неврологические признаки.

• Гипертензия.

Отмечены следующие особенности дерматологических признаков, характерные для больных синдромом Кушинга собак:

Из протокола первичного приема дерматолога следует, что характерных для гиперадренокортицизма изменений в состоянии кожи собаки не выявлено.

Исходя из истории болезни ясно, что для пациента не характерны основные и самые распространенные данные анамнеза и клинические признаки болезни.

Бланк приема дерматологических пациентов

Собака, немецкий шпиц, кобель.

Заключение врача. Рекомендации по лечению:

Зуд может возникать по ряду причин:

Дифференциальные диагнозы:

Исследования, проведенные сегодня:

Обсуждение и план дальнейших действий:

Данных об инфекциях у вашего животного нет. Сегодня мы предложим алгоритм диагностики при зуде.

Алгоритм диагностики, используемый при зуде:

Рекомендации:

Исключить прямой контакт животного с растворами!

При наличии вопросов, позвоните мне.

Мой телефон: 89119642782 Руппель Владимир Владимирович

Лабораторные тесты также могут помочь в диагностике и сыграть вспомогательную роль при выявлении болезни (см. Рис. 2).

Изменения, которые можно отметить в ОКА:

Изменения, которые можно отметить в биохимическом анализе крови:

В неоднократно проведенных лабораторных исследованиях крови пациента подобных изменений не отмечено.

В ходе обследования собаки использованы также методы визуальной диагностики: КТ брюшной полости, головы; УЗИ брюшной полости; рентгенография грудной полости.

В результате этих методов визуальной диагностики не выявлено поражения надпочечников, гипофиза и изменений, характерных для гиперадренокортицизма (к ним могут быть отнесены гепатомегалия, спленомегалия, кальцинация мягких тканей, метастатические поражения, снижение плотности костей, кальцинация опухолей надпочечников).

На этапе подтверждения предполагаемого диагноза следует использовать динамические функциональные тесты. Этот этап диагностики чаще всего становится окончательным. Динамические тесты не относятся к рутинным методам исследования и должны быть интерпретированы только в соотношении со всеми остальными этапами диагностики гиперадренокортицизма. Нельзя ставить диагноз только на основании результатов исследований эндокринных желез. У собак с подозрением на гиперадренокортицизм должны быть: соответствующий анамнез; соответствующие клинические признаки; соответствующие данные физикального осмотра.

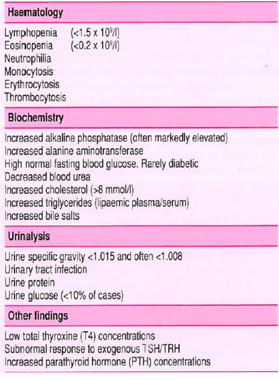

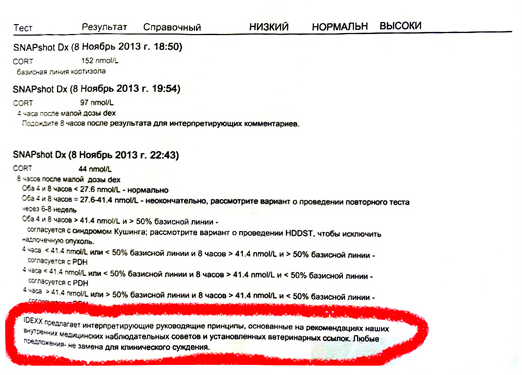

В данной истории болезни малая дексаметазоновая проба была использована как метод выбора для подтверждения диагноза гиперадренокортицизм.

Преимущества теста заключаются в том, что диагноз «гипофизарный гиперадренокортицизм» при его проведении подтверждается в 90-95% случаев; «надпочечниковый гиперадренокортицизм» – практически в 100% случаев заболевания. Концентрация кортизола более 40 нмоль/л через 8 часов после внутривенного введения дексаметазона соотносится с диагнозом гиперадренокортицизм, НО (!) только при наличии соответствующих клинических симптомов болезни!

N.B. В сомнительных случаях с целью подтверждения диагноза надпочечниковый гиперадренокортицизм следует провести супрессивную пробу высокими дозами дексаметазона. Данные рекомендации соответствуют в том числе рекомендациям лаборатории, проводившей исследование уровня кортизола пациента (см. Рис. 3)

Клиническое суждение не соответствует диагнозу гиперадренокортицизм. В этом случае незначительным превышением референтных показателей (особенно учитывая отсутствие характерного результата теста с большими дозами дексаметазона) следует пренебречь во избежание ложного диагноза.

Исходя из вышеуказанного, оперируя литературными данными, ссылки на которые указаны в заключении, считаю, что нельзя считать диагноз гиперадренокортицизм для данного пациента подтвержденным, а адреналэктомию – оправданным методом лечения. Применение трилостана по схеме, использованной у пациента, не описано в литературных источниках и является бесконтрольным экспериментом. Показаний для адреналэктомии не было, адреналэктомия второго (правого) надпочечника также нецелесообразна.

Примечание

Показания для проведения адреналэктомии:

Односторонняя адреналэктомия проводится у собак с периферическим гиперадренокортицизмом. Основным показанием является наличие опухолевого образования надпочечника. Рост функциональных опухолей надпочечников является причиной спонтанного гиперадренокортицизма собак в 15–20% случаев. Эти опухоли (аденома и аденокарцинома) обычно бывают односторонними. Не реагируя на контрольные регулирующие механизмы гипоталамо-гипофизарного сегмента эндокринной системы, они автономно образуют кортизол в большом количестве, в то время как противоположный надпочечник обычно атрофируется. При отсутствии опухоли надпочечника проблема может быть решена с помощью терапевтического лечения. Животные с гиперадренокортицизмом, которым не проводилось предварительное лечение, являются пациентами с повышенным анестезиологическим и хирургическим риском (патологии дыхания, функций печени, повышенный риск тромбоэмболии легочной артерии, нарушение гемостаза). Подготовка такого пациента к хирургическому лечению – достаточно длительный и сложный этап.

Информация о предварительном этапе подготовки к хирургическому лечению в карте пациента отсутствует. Острый послеоперационный гипоадренокортицизм из-за существующей контралатеральной атрофии надпочечников является распространенным послеоперационным осложнением. Послеоперационная смертность может достигать 30%. Послеоперационная интенсивная терапия с целью недопущения гибели пациента из-за гипоадренокортицизма – достаточно сложный и важный этап лечения пациента после адреналэктомии, требующий контроля пациента в условиях стационара специализированных ветеринарных клиник. Информация о данном этапе хирургического лечения в карте пациента отсутствует.

Неблагоприятные реакции на препараты у собак и кошек

Определение неблагоприятных явлений на применение лекарственных средств

Неблагоприятная реакция на применение лекарственного средства (ADE) относится к любому вреду, вызванному терапевтическим или профилактическим (диагностическим) вмешательством. Они могут быть далее подразделены и включают в себя ошибочный выбор препарата и неблагоприятные реакции на препарат (ADR; см. последнюю страницу). Ошибочный выбор препарата представляет собой ADE, которая является результатом ошибки лица, обслуживающего больного, включая, в том числе, введение неверного препарата, дозы, интервал или путь введения не тому пациенту.

Adverse drug event (ADE) – Неблагоприятное явление на лекарственное средство

Adverse drug reaction (ADR) – Неблагоприятная реакция на препарат

В отличие от ошибочного выбора препарата неблагоприятные реакции на препарат (ADR) относятся к вредной или непредусмотренной реакции на препарат или иное лекарственное средство, которая происходит на дозировку, данную для достижения предполагаемого действия средства. Соответственно, термин ADR подразумевает реакцию, которая может причинить серьезный вред пациенту и, таким образом, отражает реакцию на свойства препарата.

ADR может отражать фармакодинамическую реакцию или фармакокинетический эффект.

ADR следует противопоставлять термину «побочный эффект», относящемуся к эффекту, который не причиняет вреда. В действительности побочный эффект может быть нежелательным или не имеющим последствий для здоровья пациента. Подобно неблагоприятным реакциям Типа А (см. ниже), побочные эффекты обычно прогнозируемы и зависят от дозы.

Неблагоприятные реакции на препарат могут быть далее классифицированы как тип А (Тип I) или тип В (Тип II).

Неблагоприятные реакции типа А («усиленные») или Типа I обычно являются результатом концентраций препарата в месте (обычно оцениваемые концентрациями препарата в плазме [КПП], которая превышает максимальную или падает ниже минимального терапевтического значения). Если врач знает препарат и пациента, реакции типа А в значительной степени прогнозируемы и, соответственно, их можно избежать. Обычно Тип А проявляется в виде увеличенной, но нормальной или ожидаемой фармакологической реакции на препарат. Подобно побочному эффекту, ADR может быть увеличенной первичной или желаемой реакцией (например, брадикардия у пациента, получающего пропланолол для замедления синусовой тахикардии), но также могут отражать нежелательную, вторичную реакцию в результате фармакологических действий препарата (например, бронхоспазмы, вызванные эффектами блокады пропранолола). Некоторые препараты также вызывают неблагоприятные явления, не связанные с их фармакологической реакцией. Эти реакции обычно отражают повреждение целевых клеток и в данной главе называются цитотоксичными неблагоприятными реакциями.Цитотоксичные неблагоприятные реакции, возможно, лучше всего иллюстрируются почечной токсичностью, вызванной аминогликозидами или некрозом печени, или метгемоглобинемией, вызванной ацетаминофеном. Часто именно метаболит препарата, а не сам препарат вызывает цитотоксичность. В таких случаях препараты, вызывающие метаболизм, в частности в печени (например, фенобарбитал, фенитоин), могут повышать риск токсичности, в то время как препараты, уменьшающие метаболизм, снижают риск токсичности (например, циметидин). Цитоксичные реакции на препараты можно лечить препаратами, которые удаляют радикальные метаболиты (т.е. N-ацетилцистеин, предшественник глютатиона).

В отличие от реакций типа А. реакции типа В («необычные») не зависят от дозы или концентрации. В результате эти реакции непредсказуемы, и в значительной степени их невозможно избежать. Они происходят лишь у небольшого числа пациентов, получающих препарат; в человеческой медицине они составляют лишь примерно 6 – 12% всех ADR.

В целом их частота, фактически их существование, часто не фиксируется, пока препарат не начинает широко применяться. Кроме того, так как причина их недостаточно понятна, лечение обычно ограничивается симптоматической терапией.

Примерами неблагоприятных реакций типа В является аллергия на препарат или «непереносимость». Многие случаи непереносимости в конечном итоге могут быть генетически или иным образом обоснованы (т.е. полиморфизм при переносе или белки, метаболизирующие препараты [токсичность ивермектина у колли]), но причину все еще предстоит определить, и, таким образом, реакция не может быть предсказана. Как и в типе А, реакции типа В происходят в ответ на исходное лекарственное вещество или его метаболит.

Принципы лекарственной токсичности

Высоко метаболически активные органы также могут проявлять токсичные эффекты по двум причинам:

Апоптоз представляет собой активный процесс, который характеризуется сжатием клетки, конденсацией ядра и цитоплазмы, хроматической фрагментацией и фагоцитозом.

В противоположность этому некроз представляет собой пассивный процесс, результатом которого является воспаление, связанное с набуханием клеток и органелл, разрывом мембраны плазмы и вытеканием клеточного содержимого во внеклеточную среду.

Так как апоптоз является активным процессом, необходимо поддержание достаточной внутриклеточной энергии; снижение АТФ может вызывать переход апоптического процесса в некротический. Не удивительно, что митохондрии играют роль в апоптозе. Некоторые токсические вещества могут оказывать свое действие, нарушая функцию митохондрий и таким образом, производство АТФ.

Факторы, повышающие риск ADE: фармакогенетическое многообразие

Увеличение генетического многообразия определяется в качестве причины индивидуальных различий реакции на токсины и препараты, которые приводят, соответственно, к областям токсикогенетики и фармакогенетике. Описываются две области: транспортные белки и ферменты, метаболизирующие лекарственные вещества.

Транспортные белки присутствуют во многих тканях, в которых они ответственны за внесение препаратов или, что более часто, вывод их из клеток. Важной транспортной системой является система P-гликопротеина, генный продукт MDR-1, наиболее известный передачей множественной резистентности раковым клеткам (и микробам). Однако эта транспортная система присутствует в нескольких тканях в организме, включая щеточные каемки почечных канальцев и желчные канальцы (ответственные за выведение препарата из организма), мозг (ответственный за недопущение препаратов в центральную нервную систему; недостатки в отборе колли делают их подверженными токсичности ЦНС вследствие воздействия лекарственных препаратов) и другие ткани с гематоэнцефалическим барьером и в воротах инфекции, в том числе во всей нижней части желудочно-кишечного тракта (сокращая пероральную биодоступность лекарственных препаратов). Два транспортных белка P-гликопротеин (P-gp) кодированы генным продуктом MDR1 (PGY1 ) и MDR3 (также называемым MDR2 или/и PGY3); только продукт гена MDR1 считается оказывающим значительное влияние на движение препарата. P-gp действует как эффлюксный насос, перемещая лекарственные средства из внутриклеточных во внеклеточные отделы. Белок переносит большое количество лекарственных средств, которые являются химически расходящимися; далее эти препараты связываются с определенным CYP 450, ответственным за метаболизм препаратов, которые были перенесены. Полиморфизм гена MDR1 и P-pg был отмечен у людей и связан с изменением распределения лекарственных веществ и, таким образом, подверженности неблагоприятным реакциям на препараты. Интересно, что полиморфизм также связан с увеличением риска определенных заболеваний (например, рефрактерные припадки, болезнь Паркинсона, воспалительные кишечные заболевания).

Полиморфизм, отражающий мутационное уничтожение MDR-1, который вызывает нефункциональный Pg-g, зафиксирован у колли и собак соответствующих рабочих пород. Частота уничтожения впечатляюще высока: в США в одном исследовании 35% колли были гомозиготными и 42% гетерозиготными для мутационного уничтожения. Аналогично высокая частота была обнаружена у собак во Франции: 20% колли и родственных пород были гомозиготными для нормального аллеля, 32% гетерозиготными для уничтожения (носитель) и 48% гомозиготными для мутантного аллеля (пострадавшие собаки). Воздействие мутации на безопасность препаратов в больных животных может быть значительным. Субстратная специфичность для P-pg оказывается схожей среди пород, предполагая, что данные человека могут быть использованы для прогнозирования, какие препараты могут вызывать неблагоприятные эффекты у этих пород. Подобно CYP, P-gp подвержен индукции или ингибированию различными лекарственными препаратами, многие из которых являются субстратами для транспортного белка.

N дегенерация у кошек, вызванная фторхинолонами, является другим примером токсичности в результате различий эффлюксных белков и различий в ретинальных белках у конкретных пород. У кошек отсутствует белок, ответственный за эффлюкс фторхинолонов. Аккумулированные препараты становятся фототоксичными после воздействия ультрафиолетового излучения, вызывая повреждение сетчатки. Из препаратов, одобренных к применению у кошек в США и Европе, наиболее токсичным является энрофлоксацин и марбофлоксацином/прадофлоксацином, за которыми следует орбифлоксацин. Заболевание почек может усугубить риск.

Человеческий полиморфизм в метаболических ферментах CYP был связан с терапевтической неудачей в результате слишком быстрого метаболизма препарата и токсических эффектов вследствие уменьшения метаболизма. Как у людей полиморфизм ферментов, метаболизирующих лекарственные препараты, был зафиксирован и у собак, но не так хорошо описан. Различия в реакциях на анестезию, признанные у гончих, идущих по зрению, отражает как различия в распределении лекарственного препарата (в безжировые, в отличие от жировых отделов), так и различия в метаболизме. Цитохромно-опосредованное выведение нескольких анестетиков меньше у борзых по сравнению с другими (не борзыми) собаками; зафиксированные препараты включают в себя тиопентал, тиамилал и метогекситал. Выведение пропотола у борзых в три раза меньше, чем у биглей. Концентрации кетаконазола в плазме в два раза выше, чем ожидалось у борзых в одном исследовании. Кроме того, распределение у борзых целекоксиба, защитного нестероидного противовоспалительного вещества циклооксигеназы-1, указывает на то, что породные отличия могут делать эту породу предрасположенной к неблагоприятным реакциям на препараты.

Полиморфизм в метаболизме целекоксиба был отнесен на счет CYP2D15, для которого были обнаружены три варианта у собак (Paulson et al., 1999). В исследовании 242 биглей, получающих целекоксиб, приблизительно 50% считались эффективными метаболизаторами и 50% плохими метаболизаторами, при этом биодоступность и максимальная концентрация препарата в плазме в последней группе были почти в два раза выше.

Было описано влияние породных различий в фармакокинетических и фармакокинетических рассмотрениях энантиомеров. Например, для многих NSAID S-изомер имеет гораздо большую аффинность для циклооксигеназы-2, но соотношение S-изомера различна у различных пород. Кроме того, породы различаются по своей способности взаимопревращать S-и R-изомеры. Например, хиральная инверсия была описана для кетопрофена у кошек.

Другие описанные полиморфизмы включают в себя тиопурин-метилтрансферазу (TPMT), один из нескольких ферментов, ответственных за метаболизм активного метаболита пропрепарата азатиоприна; полиморфизмы, являющиеся результатом недостатка у человека, были связаны с увеличением токсических эффектов препарата в костном мозге.

Также были продемонстрированы различия у собак: ризеншнауцеры имеют меньше ТРМТ, а аляскинские маламуты значительно больше ТРМТ по сравнению с другими породами собак.

Аллергические реакции на препараты (Тип В или II)

Клинические проявления аллергических реакций на препараты (Тип В (II) ADR) изменяются в зависимости от типа реакции и целевой системы организма. Обычно воздействие препарата должно иметь место независимо от типа реакции, или терапия должна была быть достаточно долгой (т.е. 10-14 дней) для развития аллергической реакции. Однако, существуют исключения, как показывает пример аллергических реакций на сульфаниламиды. Лекарственные препараты обычно имеют слишком малый молекулярный размер, чтобы быть достаточно антигенными. Соответственно, препараты, вызывающие аллергическую реакцию, обычно действуют как гаптены, совалентно соединяясь с тканью организма, которая затем становится антигенной. В результате аллергическая реакция может быть направлена против препарата или ткани.

Лечение анафилаксии, вызванной лекарственными препаратами, направлено на предотвращение физиологической реакции на выброс медиатора (т.е., эпинефрин и антигистаминные вещества) и предотвращение дальнейшего выброса гистаминов (например, эпинефрин и глюкокортикоиды, возможны антигистаминные средства). Также показана поддерживающая терапия. Лечение на профилактической основе помогает снизить проявления анафилаксии посредством уменьшения реакции тучных клеток.

Лекарственные препараты, связанные с аллергической реакцией Типа I у людей, включают в себя пенициллины, ингибиторы ангиотензинконвертирующих ферментов (в особенности в первые 3 недели терапии), нестероидные противовоспалительные средства (NSAID) и опиоиды. Однако последние препараты могут быть фактически более связаны с реакцией, подобной анафилактической, также называемой анафилактоидной. Эта реакция очень схожа с анафилаксией, но не медиирована IgE (т.е. не является аллергической или иммуноопосредованной); скорее, выбранные препараты вызывают непосредственную дегрануляцию тучных клеток. Обычно эти препараты являются катионоактивными (базовыми) и включают в себя опиоиды (в частности, морфин), полимиксин, рентгенконтрастные вещества, тиацетарсамид и амфотерицин В. Гиперосмолярные растворы, такие как маннитол, также могут вызывать непосредственную дегрануляцию тучных клеток. Анафилактоидные реакции обычно связаны с дозировкой, и введение небольшой контрольной дозы может помочь выявить вероятность их наступления. Также показаны уменьшение скорости введения и описанные ранее профилактические меры.

Реакции Типа II (цитотоксические) имеют место, когда связанные с антителами клетки крови становятся лизированными и выводятся из кровообращения. Лизис происходит вследствие непосредственного связывания IgG или IgM. Комплемент может быть активирован или нет. Мишенью могут быть стволовые клетки костного мозга или зрелые циркулирующие клетки. Воздействие на красные кровяные тельца, лейкоциты и тромбоциты приводит, соответственно, к гемолитической анемии, агранулоцитозу и лейкопении, тромбоцитопении или их сочетанию. Реакции на лекарственные препараты Типа III (заболевание иммунного комплекса или сывороточная болезнь) вызваны комплексом антиген-антитело с участием IgG или IgM и активацией комплемента. Циркулирующие комплексы антиген-антитело могут фильтроваться сосудистой сетью и оседать в сосудистой сети некоторых органов, в том числе почках, центральной нервной системе (ЦНС) или периферических сосудах. Клинические симптомы обычно связаны с основным затронутым органом, но также включают в себя лихорадку и лимфаденопатию. Локальная анафилаксия является изменением реакции типа III и проявляется отеком и болью в месте введения препарата. Среди реакций на лекарственные препараты в ветеринарии, вероятно, наиболее признанной причиной иммуноопосредованных реакций на препараты типа III является усиливающие действие сульфаниламиды.

Реакции на лекарственные препараты Типа IV (аллергическая реакция замедленного типа, клеточно-опосредованная) отражают клеточную реакцию в месте антигена. Лимфоциты и макрофаги инфильтрируют место и вызывают выброс медиатора, который консервирует воспалительную реакцию.

Пример неблагоприятной реакции на лекарственные препараты

СУЛЬФАНИЛАМИДЫ: Тип I. Сульфаниламиды действуют в качестве субстрата и таким образом ингибируют тиреоидную пероксидазу, которая препятствует йодированию гормонов. Синтез тироидных гормонов может быть подавлен при высоких дозах (48 – 60 мг/кг/сутки в течение 6 недель). Антибактериальные средства являются не единственными сульфаниламидами для подавления щитовидной железы; зонисамид в дозировке 12 мг/кг/сутки вызывал подавление у собак.

Тип II. Лекарственные аллергии относятся к неблагоприятным реакциям, связанным с гиперчувствительностью. «Потенцирующее средство» также может быть ответственным за некоторые реакции: триметоприм может быть связан с кожной сыпью или гепатопатией. Гиперчувствительность вызывает реакции во многих тканях организма у многих видов (см. ниже), хотя артропатия чаще встречается у собак крупных пород (в первую очередь доберманов). Сухой кератоконъюнктивит (СКК) является более распространенным побочным эффектом усиленных сульфаниламидов у собак, но может отражать непосредственную цитотоксичность, а не аллергическую реакцию. Частота возникновения более высока, встречается у 15% собак, но может наступить через несколько месяцев или лет после начала терапии. Недостаток n-ацетилирования, имеющий место при метаболизме лекарственных препаратов у собак, может в целом делать собак предрасположенными к сульфаниламидной токсичности. Еще предстоит выяснить, является ли это следствием аккумулирования исходного препарата или производства потенциально токсического альтернативного метаболита. Окисление сульфаниламидов у собак создает гидроксиламин, цитотоксический метаболит, который также может быть причиной токсичности. Потенциальная роль ариламина в качестве причины сульфаниламидной токсичности поддерживается отсутствием токсичности вследствие других сульфаниламидных препаратов, применяемых для собак (например, дераксоциб, фуросемид, зонисамид и ацетазоламид), которые при отсутствии первичного ариламина не превращаются в гидроксиламин. Механизмы гиперчувствительности могут отражать гаптенизацию препарата (или его метаболита) и последующую реакцию Т-клеток, хотя другие механизмы (например, гуморальный ответ или цитотоксичность) могут быть причиной (Trepanier 2004).

.jpg)