Энтеропатия с потерей белка

(с) Ветеринарный центр лечения и реабилитации животных «Зоостатус».

Варшавское шоссе, 125 стр.1.

Здоровье каждой собаки очень сильно зависит от способности организма перерабатывать ту пищу, которая составляет её ежедневный рацион питания. Тем не менее, не редки ситуации, при которых пищеварительный процесс может быть нарушен. Одно из серьезных нарушений пищеварения – энтеропатия с потерей белка (ЭПБ).

Гипоальбуминемия как причина ЭБП

Снижение уровня альбумина (гипоальбуминемия) определяется такими симптомами, как хроническая диарея, рвота, потеря веса, увеличение живота в объеме, отёки конечностей. Также животное может страдать от одышки. После обнаружения у собаки гипоальбунемии, необходимо сразу же определить, насколько снижен синтез белка (печёночная недостаточность) или в какой степени происходит потеря белков (почечная недостаточность).

Потеря белков может происходить через почки, слизистую оболочку кишечника, при гнойном перитоните в тяжёлой стадии, гнойном плеврите или через кожу в результате сильных механических повреждений (например, ожогов).

Стандартные лабораторные анализы – анализ мочи, полный анализ крови, анализ желчных кислот, биохимический анализ крови – позволяют исключить из списка причин печёночную недостаточность или нефропатию с потерей белка.

Причины энтеропатии с потерей белка

Для того, чтобы ветеринарный врач подобрал верное лечение для собаки, необходимо выявить причину возникновения заболевания. К наиболее вероятным можно отнести сильное заражение кишечными паразитами, воспалительные заболевания кишечника, грибковые инфекции, проблемы с движением лимфатической жидкости из кишечника (вторичная лимфаэктазия), язвы желудка или кишечника.

Диагностика

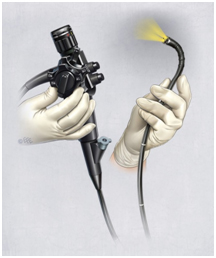

Если на УЗИ выявлено утолщение стенок кишечника, необходимо провести пункционную биопсию повреждённых органов или лимфатических узлов. Данный метод позволяет исключить новообразование и поставить собаке окончательный диагноз ЭПБ. Если УЗИ брюшной полости покажет небольшие изменения или вообще отсутствие изменений, может быть показано эндоскопическое обследование. Внутренний осмотр желудка или кишечника позволяет увидеть язвы, опухоли или другие нарушения в структуре стенок. Кроме того, во время гастроскопии можно получить образцы тканей (биоптат).

Лечение

Лечение собаки будет напрямую зависеть от причины возникновения заболевания. Если уровень белка находится на угрожающе низком уровне, может потребоваться переливание крови или плазмы, чтобы восполнить дефицит. Препараты альбумина также могут быть использованы у животных.

низкого уровня белка животному необходимо подобрать специальную высокоуглеводную диету с пониженным содержанием жира и клетчатки. Для лучшей усвояемости рекомендуется питание маленькими порциями, но более часто.

В случае с хроническими проявлениями энтеропатии рекомендуют лечение коркистероидами (преднизолоном) или другими иммуносупрессивными препаратами (циклоспорином).

Дальнейшие меры

После того, как собака поправится, необходимо будет проводить ежемесячные наблюдения в ветеринарной клинике. Данные обследования позволяют убедиться в том, что уровень белка в организме животного является стабильным, в брюшной полости нет жидкости, а у собаки не возникает проблем с дыханием. Также специалисты смогут подобрать особую диету. При смене диеты необходимо проводить регулярные обследования у ветеринара во избежание рецидива.

Практика показывает, что при своевременном выявлении и начале лечения ЭПБ прогнозы будут благоприятными.

Почитайте отзывы о нашем ветеринарном центре.

Позвоните по номеру 8 (499) 372 00 57 и запишитесь на консультацию прямо сейчас или закажите обратный звонок.

(с) Ветеринарный центр лечения и реабилитации животных «Зooстатус».

Варшавское шоссе, 125 стр.1.

Энтеропатия с потерей белка

Энтеропатия с потерей белка — клинический синдром, возникающий вследствие повышения проницаемости кровеносных капилляров слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта для белков плазмы крови или вследствие потерь лимфы из расширенных лимфатических сосудов.

Белки плазмы крови синтезируются в печени и клетках ретикулоэндотелиальной системы. Они выводятся из организма с мочой, пищеварительными соками, секретами, молоком, потом. Содержание белков в плазме постоянно, что определяется существованием механизма регуляции синтеза и распада.

Энтеропатия с потерей белка

При уменьшении содержания белка альбумина во внутрисосудистом пространстве включается механизм, замедляющий скорость распада альбуминов в клетках всех органов. Альбумины из интерстициального (межклеточного) пространства начинают поступать в кровь, обеспечивая постоянную концентрацию в сосудистом русле. Этот же механизм действует при замедлении скорости синтеза альбуминов в печени. Под его влиянием одновременно с уменьшением скорости синтеза альбуминов уменьшается и скорость их распада. Равновесие между скоростями синтеза и распада восстанавливается, но уже на более низком уровне. Общее количество альбуминов во внутрисосудистом и внесосудистом пространствах оказывается пониженным.

Скорость синтеза альбуминов понижается также при уменьшении числа печеночных клеток, при нарушении их функции под влиянием воспаления или лекарственных средств. Замедление скорости синтеза альбуминов может развиться также и вследствие нарушения функции рибосом.

Гипопротеинемия (пониженное содержание белка в крови) при многих болезнях развивается не вследствие замедления синтеза белков плазмы крови, а из-за увеличения их потерь из кровеносных капилляров в просвет желудочно-кишечного тракта. В желудке и в тонкой кишке белки подвергаются действию пищеварительных соков и распадаются до аминокислот. В дальнейшем часть их выводится с калом, часть всасывается и, подобно аминокислотам диетического происхождения, утилизируется клетками органов и тканей. Постоянная утечка белков из кровяного русла в какой-то мере компенсируется ускорением их синтеза.

Причины энтеропатии с потерей белка:

1) Потеря белка с лимфой (врожденный лимфангиолейомиоматоз кишечника, вторичное расширение лимфатических сосудов, болезни сердца, повреждение лимфатических сосудов, цирроз печени, хронический панкреатит, врожденные пороки лимфатических сосудов, отравление мышьяком).

2) Потеря белка с экссудатом (эрозии и язвы слизистой оболочки, множественные язвы или эрозии желудка, повышение проницаемости слизистой оболочки желудка, инфекции, системные заболевания соединительной ткани, аллергическая гастроэнтеропатия, эозинофильный гастроэнтерит, коллагеновый колит).

Энтеропатия с потерей белка чаще всего развивается при следующих заболеваниях:

Энтеропатия с потерей белка

Клиническая картина очень разнообразна и во многом зависит от основного заболевания.

Наиболее распространенные симптомы:

— отеки (особенно на нижних конечностях), иногда лимфатические отеки в разных местах,

— асцит, выпот жидкости в плевральной полости и перикарде,

— потеря веса, в тяжелых случаях истощение,

— симптомы дефицита витаминов А и D.

Для исключения заболеваний печени и почек проводятся анализ мочи, клинический и биохимический анализ крови.

Энтеропатия с потерей белка

Для анализа крови будут характерны гипоальбуминемия (пониженное содержание белка альбумина в кроми), гипоглобулинемия (пониженное содержание глобулина), гипокальциемия (пониженное содержание кальция), лимфопения (пониженная концентрация лимфоцитарных кровяных клеток) и анемия (пониженная концентрация эритроцитов).

На УЗИ выявляется утолщение стенок кишечника.

При подозрении на энтеропатию с потерей белка показано эндоскопическое обследование. Внутренний осмотр желудка и кишечника позволяет увидеть язвы, опухоли или другие нарушения в структуре стенок.

Дифференциальная диагностика проводится по следующим заболеваниям:

Также должны быть исключены хронические заболевания почек и печени.

Лечение энтеропатии с потерей белка складывается из нескольких этапов:

Как только гипоальбуминемия вылечена, рекомендуются ежемесячные клинические осмотры и измерения альбумина в крови. Также настоятельно рекомендуется регулярная дегельминтизация, поскольку собаки с энтеропатией с потерей белка крайне чувствительны к кишечным паразитам.

Как только у собаки возникает рецидив, лечение иммунодепрессантами проводится на протяжении всей жизни. Собаки должны находиться на диете, которая была выбрана при назначении лечения. В случае смены пищевых диет необходим тщательный мониторинг за рецидивом.

Нарушение процесса пищеварения или энтеропатия с потерей белка у собак: симптомы и лечение клинического синдрома, прогноз выздоровления

Во многом здоровье собаки зависит от того, как ее организм усваивает и перерабатывает вещества, поступающие вместе с едой. Бывают случаи, когда под действием разных причин процесс пищеварения нарушается. Одним из серьезных нарушений можно считать энтеропатию с потерей белка (ЭПБ).

ЭПБ &ndash, это синдром, при котором происходит хроническая потеря белков в ЖКТ (глобулина, альбумина). Заболевание редко встречается у людей, кошек, но очень распространено у собак. Как правило, синдром развивается на фоне первичных воспалений кишечника, грибковых и других поражений ЖКТ. Его симптоматика достаточно многообразна, в зависимости от этиологии. Поэтому диагностика ЭПБ может быть затруднена.

Что такое энтеропатия с потерей белка

Кровяные тельца, которые синтезируются кроветворными органами (косный мозг, печень), выводятся с разными биологическими жидкостями (моча, пот, слюна). Механизм регуляции контролирует количество синтезируемых и выводимых из организма протеинов, поддерживает их на уровне нормы. Такое равновесие сохраняется при снижении синтеза глобулина и альбумина, замедляя скорость их распада. При этом общее содержание протеинов в крови снижается, диагностируется гипопротеинемия. Такой механизм компенсации срабатывает при увеличении потери белков из сосудов в просвет пищеварительного тракта, который происходит при энтеропатии. Желудочный сок и другие ферменты разрушают белки, они выводятся из организма собаки в процессе дефекации. Происходит хроническая потеря белков.

Практика показывает, что ЭПБ чаще бывает у определенных пород:

По статистике, подвержены синдрому больше собаки после 8 лет. Чем старее собака, тем интенсивнее у нее выражены нарушения обменных процессов и выше шанс развития энтеропатии.

Посмотрите описание породы собак фален, а также узнайте о нюансах содержания содержания декоративного питомца.

Разнообразие вкусов и характеристику линеек консервированного и сухого корма Белькандо для собак мелких пород можно увидеть в этой статье.

Причины

Непосредственные причины энтеропатии с потерей белка до конца не изучены. Но, по мнению большинства ветеринаров, проблема носит комплексный характер. К развитию ЭПБ приводит воздействие сразу нескольких предрасполагающих факторов.

Все причины патологии условно можно разделить на 2 группы:

Лимфоэнтеропатию могут спровоцировать:

ЭПБ с экссудатом вызывают:

Очень опасны для развития ЭПБ любые воспалительные процессы в пищеварительной системе. Также не стоит сбрасывать со счетов грибковые поражения, лямблиозы, аутоиммунные процессы в организме.

Признаки и симптомы

ЭПБ характеризуется разнообразием клиническим проявлений. Владельцам собак следует обратить внимание на определенные симптомы:

Отечность и водянка обычно становятся следствием существенного падения онкотического давления. Если у собаки наблюдается постоянная рвота и диарея, то это непременно приведет к развитию анемии, для которой характерна бледность кожи и слизистых оболочек.

Из-за поноса и рвоты у собаки кожа становится сухой, развивается обезвоженность организма. Животное становится апатичным, мало ходит, отказывается от игр.

На заметку! Бывают случаи, когда у собак симптомы синдрома вообще не развиваются, патология протекает скрыто. О патологии можно судить по прогрессирующему истощению и наличию белка в моче.

Диагностика

ЭПБ очень трудно диагностировать из-за разброса симптоматики и отсутствия общей клинической картины. Поэтому, чтобы точно поставить диагноз, приходится прибегать к целому комплексу исследований. Сначала врач должен провести общий осмотр и пальпацию. При пальпации чаще выявляется сильная болезненность. В запущенных случаях можно прощупать скопившуюся жидкость в брюшине.

Назначается анализ мочи. Если в нем обнаружен белок, необходимо выяснить, почему именно он появился. Ведь это может свидетельствовать о разных патологических состояниях.

Главная задача диагностики &ndash, выяснить причину потери белка организмом. При наличии нефропатии отмечается азотемия разной степени выраженности. Чтобы исследовать функцию печени, определяют уровень желчных кислот. Повышенный уровень холестерина вместе с гипоальбуминемией характерно для ЭПБ или почечной недостаточности. Повышенное содержание холестерина с низким уровнем альбумина может быть связано с нефропатией. Анализ крови может показать лимфопению, если у собаки есть лимфангиэктазия.

Методы лечения

Терапия напрямую зависит от того, что стало толчком к развитию ЭПБ. В большинстве случаев прибегают к помощи противовоспалительных средств в комбинации с другими лекарствами. При выявлении глистов, энтерита и других первопричин, в первую очередь, нужно справиться с ними.

В запущенных случаях, когда у собаки возможно развитие коматозного состояния, проводят интенсивную инфузионную терапию. Внутривенно вводя кровезамещающие жидкости или делают переливание крови, гемодиализ.

Лечебная диета

Из рациона животного нужно исключить жиры с триглицеридами. Это позволит привести к регрессу расстройства всасываемости жиров. Если нарушен отток лимфы, необходимо снизить давление в сосудах и минимизировать прохождение компонентам лимфы в просвет ЖКТ. Обязательно обогащать рацион высокобелковыми продуктами. Можно использовать готовые белковые добавки. Собаке необходимо обеспечить поступление 1,5-3 г/кг протеинов в сутки. В рацион можно добавить яичный белок. Для лучшей усвояемости рекомендуется его прием маленькими порциями.

Медикаментозное лечение

Если будет выявлена инфекция, воспаление у собаки или неоплазия, необходимо специфическое лечение несколькими группами лекарств. При липогранулеме назначают иммунодепрессанты. Вначале комбинируют кортикостероиды (Преднизолон) с Циклоспорином. Если такая комбинация препаратов не приносит результата, дополнительно необходим прием Азатиоприна. Усилить их действие можно с помощью Хлорамбуцила. В редких случаях энтеропатия реагирует на лечение антибиотиками (Метронидазол).

Узнайте о первых признаках и симптомах бронхита у собак, а также о лечении воспалительного заболевания.

Инструкцию по применению мясокостной муки для собак, а также правила расчета дозировки можно увидеть в этой статье.

На странице http://melkiesobaki.com/veterinariya/zabolevaniya/simptomy/zashhemlenie-nerva.html прочтите о том, как и чем лечить защемление нерва у собак.

Лечение осложнений

Если резко снижается активность антритромбина и есть риск развития тромбоза, используют свежезамороженную плазму крови и Гепарин (вводят подкожно трижды в день). В тяжелых случаях необходима онкотическая поддержка Гидроксиэтилкрахмалом или Альбумином для собак. Но такие мероприятия оказывают только временный эффект, если белки постоянно выводятся через просвет ЖКТ. Парентерально собаке вводят препараты магния и кальция для восполнения их дефицита.

После устранения гипоальбуминемии ежемесячно животному проводят клинический осмотр и измеряют уровень альбумина в крови. После стабилизации состояния дозировку кортикостероидов постепенно снижают в течение 1 месяца. В случае обострений назначают гормональные препараты или Циклоспорин.

Прогноз выздоровления

В большинстве случаев ЭПБ, которая развилась на фоне воспаления кишечника, успешно лечится. Но даже при интенсивном лечении состояние животных не всегда улучшается. Если собаке не становится лучше спустя 2 недели после начала терапии, то прогноз обычно неблагоприятный. При нарушении коагуляции, тромбозе, шансы на выздоровление у собаки существенно снижаются.

Энтеропатия с потерей белка у собак &ndash, опасное состояние, которое существенно снижает уровень жизни. Возникает данный синдром чаще на фоне различных инфекций и воспалительных процессов органов пищеварения. Чтобы избежать осложнений и максимально сохранить здоровье животного, необходимо регулярно следить за состоянием ЖКТ, обеспечить правильный уход за питомцем.

Энтеропатии с потерей белка у соба

Ветер Д.С. – руководитель терапевтического отделения ИВЦ МВА, ветеринарный врач, специалист визуальной диагностики.

Бобровский М.А. – ветеринарный врач-терапевт ИВЦ МВА соискатель кафедры ветеринарной хирургии.

Авторы статьи не выявили достоверной корреляции PLE с определенным полом и возрастом животных. Однако в одном исследовании сообщалось, что в 61% случаев PLE у йоркширских терьеров, это были самки; средний возраст животных составлял 7.7 ± 3.0 лет.

Как правило, данный синдром может развиться на фоне первичных воспалительных заболеваний кишечника (лифоцитарно-плазмоцитарного, эозинофильного энтерита и д.р.), лимфангиэктазии, лимфомы кишечника, грибкового поражения (гистоплазмоза), острого бактериального или вирусного энтеритов, аутоиммунных заболеваний кишечника и некоторых других патологических процессах. При этом клиническая картина может выглядеть несколько вариабельно, в зависимости от этиологии заболевания. Среди общих клинических признаков, отражающих наличие PLE, можно выделить следующее:

Во всех случаях гипоальбуминемии, с характерными для PLE клиническими признаками, проводимая диагностика должна быть достаточно агрессивной т.к. этиология синдрома разнообразна, а детальная проработка и исключение каждого заболевания по отдельности, а также оценка результативности эмпирически-назначенной терапии может занять достаточно много времени. Первой диагностической задачей, является установление причины потери белка. Исследование кожи необходимо для исключения поражений, способных привести к потере белка. Как правило, поражения кожи способные вызвать гипоальбуминемию, достаточно очевидны при первичном осмотре (например ожоги большой площади). Быстрый осмотр позволяет выяснить, действительно ли кожа является причиной гипоальбуминемии.

Концентрация аминотрансфераз зачастую возрастает при разрушении гепатоцитов, однако интерпретация значений активности АЛТ, АСТ, ГГТ и ЩФ, должны проводиться с осторожностью, так как у некоторых собак с тяжелыми, хроническими заболеваниями печени, не отмечается высокого уровня гепатоцеллюлярных ферментов. Уровень глобулинов может сохранятся на нормальном уровне или быть незначительно повышен например в случае гистоплазмоза. Абсолютная гипопротеинэмия встречается реже, в основном на поздних стадиях заболевания.

Гиперхолестеринемия в сочетании с гипоальбуминемией, более характерна для PLE (вторично к хронической мальабсорбции) или печеночной недостаточности. В тоже время гиперхолестеринемия в в сочетании с гипоальбуминемией, наводит на мысли о потери белка вследствие нефропатии. Снижение уровня сывороточного кальция (общего и ионизированного) имеет многофакторную этиологию, ассоциированную со снижением альбумина как основного транспортного белка, снижением усвоения витамина D и нарушением усвоения магния. В клиническом анализе крови может наблюдаться лимфопения, особенно в случаях лимфангиэктазии; достаточно часто можно встретить признаки регенераторной, анемии, вследствие снижения усвоения железа и цианокобаламина.

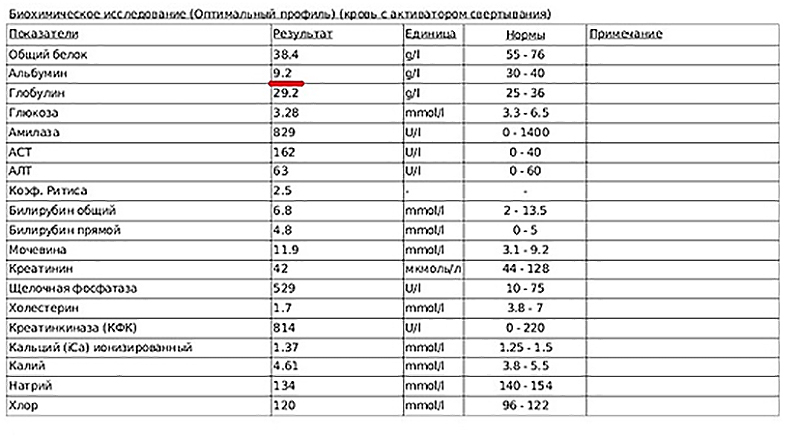

Рис 1. Биохимический анализ крови

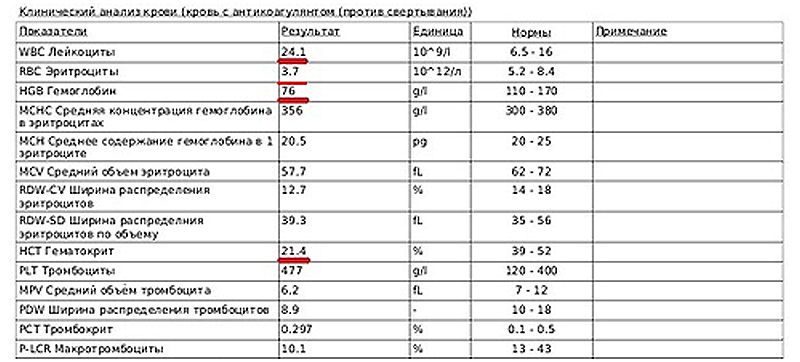

Рис 2. Клинический анализ крови

После исключения нарушений функций печени или заболеваний почек, при концентрации альбумина 15-25≤ г/л, PLE является разумным первичным диагнозом. Измерение ингибитора α1-антитрипсина (α1-протеазы) в образцах кала, может использоваться для дальнейшего подтверждения PLE. α1-антитрипсин имеет молекулярный вес, сходный с альбумином. Этот белок находиться в сосудистом и интерстициальном пространстве, в лимфе. В отличие от альбумина и других белков плазмы, α1-антитрипсин способен противостоять разложению кишечными и бактериальными протеазами. При PLE, могут наблюдаться потери α1-антитрипсина в просвет кишечника и выведение его с калом, что может быть определено методом иммуноферментного анализа. Данный тест достаточно трудоемок в плане соблюдения точной методологии забора, хранения и транспортировки образцов. Определение α1-антитрипсина в кале, является полезным исследованием как для непосредственной диагностики PLE, так и для уточнения диагноза в случае сочетанного течения PLE с печеночной недостаточностью или нефропатией. Однако интерпретация результатов данного исследования может вызвать определенные сложности. В целом этот тест редко используется в клинической практике. На территории РФ, данное исследование не проводится.

“Золотым стандартом” PLE, является определение количества меченого изотопом хром-51 альбумина в кале, после его внутривенного введения. Практическое применений данного теста, также ограничено.

Последующая диагностика должна быть направлена на выявление этиологии текущей энтеропатии. Проведение рентгенологических исследований, в том числе рентгеноконтрастных исследований ЖКТ, как правило являются мало информативными. Ультразвуковая диагностика является полезным исследованием для обнаружения специфических изменения кишечной стенки. Например утолщение стенки кишечника и наличие гиперэхогенных полос в подслизистом слое может свидетельствовать о наличии лимфангиэктазии. Еще более выражено эти признаки наблюдаются в случае приема жирной пищи накануне исследования, что приводит к большему расширению лимфатических сосудов стенки кишечника. Ультразвуковая диагностика может выявить очаговые изменения, не доступные для эндоскопической визуализации.

Окончательный диагноз устанавливается после забора биоптатов для проведения гистологического исследования. Биопсия может быть выполнена посредством ЭГДС, лапаротомии или эндоскопически-ассистированной лапаротомии. Выбор того или иного метода забора биопсии зависит от многих факторов,таких как наличие эндоскопических навыков, наличие данных о вероятной локализации патологического очага, наличия необходимого эндоскопического оборудования и д.р.. Из преимуществ проведения лапаротомии, можно выделить возможность полнослойного забора биоптата а также возможность забора материала из нескольких сегментов кишечника, недоступных в случае применения гибкой эндоскопии. Однако понятие “полнослойный материал” не является синонимом “диагностически значимый”. Большое внимание должно быть уделено наложению серозно-мышечных швов, которые в случае PLE, могут представлять угрозу из-за длительной регенерации, и угрозы несостоятельности шва.

Стратегия лечения PLE основывается на выборе адекватной нутрицептивной терапии и контроле уровня воспаления. В случае постановки диагноза на ранних стадиях диагностики, при выявлении очевидных патогенетических факторов (наличие в образцах кала простейших, яиц гельминтов или выявление возбудителей парво/ коронавирусного энтеритов в ректальных смывах), необходимо сосредоточить внимание на лечении выявленной патологий согласно действующим рекомендациям.

Животные поступившие с нестабильными показателями гемодинамики, в состоянии шока, нуждаются в проведении интенсивной терапии. Классический подход к проведению интенсивной терапии животным с гиповолемическим шоком (особенно в случае наличия выпота в анатомические полости или периферическими отеками мягких тканей, свидетельствующих о возможном низком онкотическом давлении), будет отличаться тем, что быстрое введение больших объемов кристаллоидов до введения коллоидов может быть необоснованным из-за низкого онкотического давления и неспособности вследствие этого удержать вводимый объем жидкости.

Болюсное введение кристаллоидов, в начале терапии, должно быть скорректировано в сторону уменьшения объемов и увеличения времени введения или должно проводиться максимально аккуратно при наличии лабораторно подтвержденных сведений о концентрации альбумина. Коллоидным раствором выбора, может являться волювен в дозировке 3мл/кг или альбумин 0.5-1г/кг в/в. В последующей терапии, также может потребоваться дополнительное введение альбумина, для поддержания онкотического давления крови. Многие пациенты поступают в состоянии от умеренной до выраженной дегидратации вследствие острой/хронической диареи и/или рвоты, и поэтому им, параллельно со стабилизацией гемодинамики, должна быть проведена адекватная инфузионная терапиия, направленная на регидратацию.

Посмотрите описание породы собак фален, а также узнайте о нюансах содержания содержания декоративного питомца.

Посмотрите описание породы собак фален, а также узнайте о нюансах содержания содержания декоративного питомца.

Узнайте о первых признаках и симптомах бронхита у собак, а также о лечении воспалительного заболевания.

Узнайте о первых признаках и симптомах бронхита у собак, а также о лечении воспалительного заболевания.