ПИЩЕВАРЕНИЕ ЖИВОТНОГО

В процессе жизнедеятельности организм животного нуждается в непрерывном поступлении из внешней среды питательных веществ, необходимых для энергетических (выполнение работы, согревание тела и др.) и пластических (образование клеток, тканей) целей.

Пополнение организма питательными веществами происходит за счет корма, в состав которого входят белки, углеводы, жиры, витамины, вода, минеральные и другие вещества. Однако белки, жиры и углеводы корма, являющиеся высокомолекулярными соединениями, в их естественном виде не могут всасываться из пищеварительного тракта в кровь и лимфу, а следовательно, быть усвоены клетками и тканями организма. Сущность процесса пищеварения и состоит в превращении сложных питательных веществ корма в простые низкомолекулярные соединения и во всасывании последних из желудочно-кишечного тракта в кровь и лимфу.

Механическая обработка корма состоит в измельчении, перетирании, увлажнении и превращении в кашицеобразную массу как жевательным аппаратом, так и при помощи мускулатуры пищеварительного тракта.

Биологическая обработка корма осуществляется под влиянием микроорганизмов, населяющих пищеварительный тракт. Микроорганизмы действуют на кормовые вещества при помощи вырабатываемых ими ферментов.

Основными функциями органов пищеварения являются: секреторная, двигательная, всасывательная, обменная и экскреторная.

Секреторная функция осуществляется пищеварительными железами, которые выделяют слюну, желудочный, кишечный и поджелудочный соки, а также желчь.

Двигательная функция осуществляется мускулатурой пищеварительного тракта и состоит в приеме корма, его передвижении и перемешивании.

Всасывание продуктов переваривания корма осуществляется слизистой оболочкой желудка, тонкого и толстого кишечника В ротовой полости всасывание незначительное.

Обменные функции органов пищеварения состоят в том, что между просветом желудочно-кишечного тракта и кровью постоянно происходит обмен белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и воды.

Экскреторная функция пищеварительных органов состоит в выделении из организма некоторых продуктов обмена, ядовитых и других вредных для организма веществ.

В пищеварительном тракте имеются различные отделы, которые друг от друга отделены клапанами или мышечными жомами: ротовая полость, желудок, тонкий и толстый отделы кишечника. Каждый выполняет свою функцию. Однако все они функционально и морфологически один с другим связаны, и изменение деятельности в одном из их отражается на функции других отделов.

Пищеварение в ротовой полости. Ротовое пищеварение включает три этапа:

2) собственно ротовое пищеварение- жевание и ослюнение,

Прием корма осуществляется в результате сложного взаимодействия различных пищевых реакций, включающих общее пищевое возбуждение (аппетит), отыскание и выбор корма, захват корма, пережевывание, формирование пищевого кома и проглатывание.

Отыскивают корм сельскохозяйственные животные при помощи органов зрения, обоняния и осязания. Тонкое обоняние позволяет им различать ядовитые травы и испорченные корма.

Животные разных видов захватывают корм по-разному:

крупный рогатый скот преимущественно языком, который покрыт у него ороговевшими сосочками, направленными к глотке;

Корм в ротовой полости смешивается со слюной, которая вырабатывается околоушной, подъязычной и подчелюстной железами, я также мелкими железами слизистой оболочки ротовой полости.

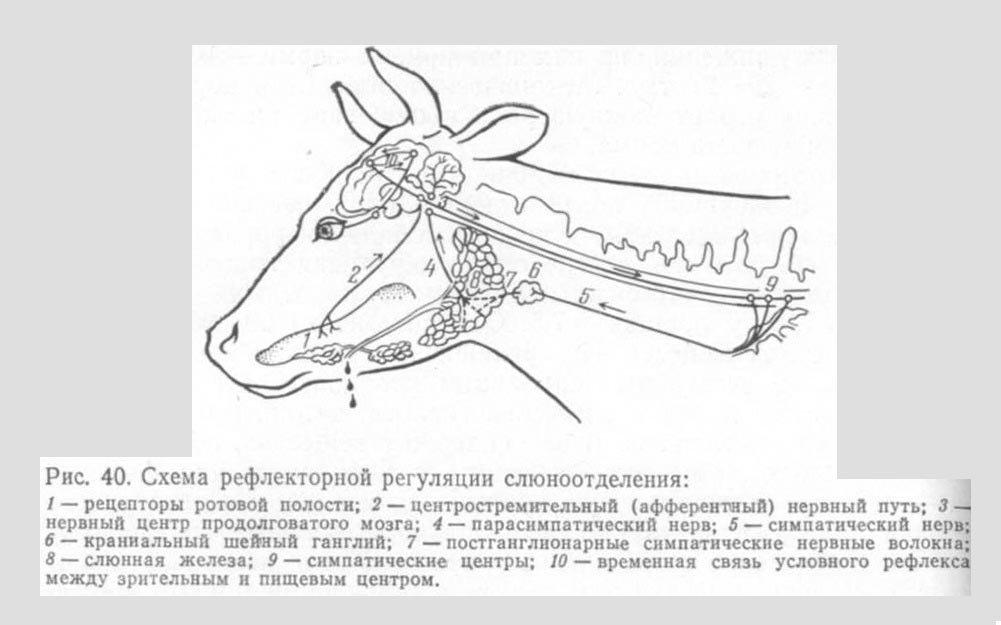

Слюноотделение регулируется центральной нервной системой и представляет собой сложную рефлекторную реакцию. Слюноотделительные рефлексы могут быть условными и безусловными. При безусловном рефлексе корм раздражает рецепторы ротовой полости, по центростремительным (афферентным) нервам возбуждение передается в пищевой центр продолговатого мозга, а оттуда по центробежным симпатическим и парасимпатическим нервам импульсы посылаются к слюнным железам, и они начинают выделять слюну.

Условно-рефлекторное слюноотделение

Пищевой ком продвигается по пищеводу благодаря его пери- стальтическим сокращениям, которые вызываются импульсами блуждающих нервов.

Пищеварение в желудке. Из пищевода корм поступает в желудок, где задерживается определенное время и подвергается дальнейшей механической и химической обработке.

В желудочном соке содержатся три фермента: пепсин, химозин и липаза.

Пепсин расщепляет белок корма до альбумоз и пептонов, т. е. осуществляет начальный этап гидролиза белка. Выделяется он в неактивном состоянии в виде пепсиногенов. Под влиянием соляной кислоты последние превращаются в активный пепсин. Оптимум протеазного действия пепсина наблюдается при рН 1,5-2.

Липаза расщепляет нейтральные жиры на жирные кислоты и глицерин.

Фермента, действующего на углеводы, в желудочном соке нет. Важную роль в желудочном пищеварении играет соляная кислота. Кроме активации пепсиногена, она способствует створаживанию молока, обладает бактерицидностью, вызывает денатурацию белка и тем самым способствует их ферментативному расщеплению. Концентрация соляной кислоты в желудочном соке колеблется от 0,2 до 0,5%.

Слизь желудочных желез выполняет защитную функцию, предохраняя слизистую оболочку желудка от различных химических, термических и механических повреждений.

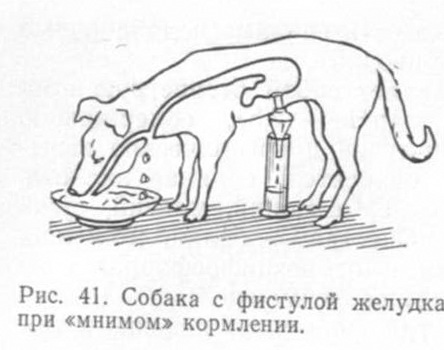

Убедительно доказывает рефлекторное

Выделение желудочного сока на вид и запах корма условно- рефлекторно.

Вторая фаза отделения желудочного сока нервно-химическая, или гуморальная, обусловлена влиянием на желудочные желез. Химических веществ корма, продуктов их расщепления, всосавшихся в кровь. При раздражение пилорической зоны желудка в стенке вырабатывается гормон гастрин, который всасывается в кровь и затем стимулирует отделение сока железами дна желудка.

Следует отметить, что механическое раздражение слизистой оболочки желудка также вызывает секрецию его желез.

В практике животноводства необходимо обращать внимания на поддержание хорошего аппетита у животных (сдабривание кормов, подготовка кормов к скармливанию, разнообразие рационов), так как только при этом условии можно получить высокую продуктивность.

Двигательная функция желудка проявляется в сокращении его главных мышечных волокон, благодаря чему происходит перемешивание корма и передвижение его в пилорическую область, а затем в двенадцатиперстную кишку.

Различают ритмические и тонические сокращения. При ритмических сокращениях гладкие мышцы желудка периодически сокращаются и расслабляются, а при тонических происходит длительное напряжение мускулатуры.

Регуляция моторики осуществляется парасимпатическими и симпатическими нервами, первые из них возбуждают сокращения мышц желудка, вторые тормозят.

Переход содержимого желудка в кишечник осуществляется благодаря работе пилорического сфинктера. Полужидкая кислая кашица корма, поступившая в пилорическую область, раздражает рецепторы слизистой оболочки, что вызывает рефлекторное раскрытие пилорического сфинктера, и порция корма переходит в двенадцатиперстную кишку. Соляная кислота, поступившая вместе с кормом в кишку, действует на ее рецепторы и вызывает рефлекторное запирание пилорического сфинктера. Сфинктер остается закрытым до тех пор, пока соляная кислота нейтрализуется желчью, кишечным и панкреатическим соками и реакция в кишечнике не станет щелочной.

Скорость перехода содержимого желудка в кишечник зависит от вида корма. Эвакуация овса из желудка лошади начинается через 7-9 мин после кормления, а через 4-4,5 ч он уже весь переходит в кишечник. При регулярном кормлении (2-3 раза) желудок у лошади всегда бывает заполнен и только после часового голодания в нем остаются следы корма. У свиней основная масса корма покидает желудок через 6-8 ч, а иногда через 12 ч после кормления.

У новорожденных телят рубец не функционирует. Молоко переходит из пищевода по пищеводному желобу прямо в сычуг, минуя рубец. При медленной выпойке молока желоб смыкается полностью, образуя трубку, служащую продолжением пищевода. При быстрой выпойке молока желоб смыкается не полностью, и молоко частично попадает в рубец, где может задерживаться, загнивать и вызывать расстройство пищеварения.

В преджелудках под влиянием микрофлоры (симбионтное пищеварение) и ферментов самого корма (аутолитическое пищеварение) происходят сложные пищеварительные и обменные процессы.

В рубце имеются три группы микроорганизмов: бактерии, простейшие и грибки. Бактерии представлены целлюлозолитическими, молочнокислыми, стрептококками. Всего выделено около 20 видов бактерий. В 1 г содержимого рубца насчитывается от 1 до 10 млрд. бактерий. Простейшие рубца включают до 120 видов. В 1 г содержимого рубца их около 1 млн. Инфузории механически расщепляют и разрывают клетчатку, используя ее для своего питания и делая доступной действию ферментов. Грибки также играют важную роль в рубцовом пищеварении.

Количество и видовой состав микроорганизмов в рубце у жвачных животных зависит от ряда факторов, причем условия кормления играют первостепенную роль. При каждой смене рациона меняется и микрофлора, поэтому для жвачных животных особое значение имеет постепенный переход от одного рациона к другому, чтобы дать возможность микрофлоре приспособляться к характеру корма.

В рубце подвергается гидролизу и другим превращениям 40- 80% поступившего с кормом белка. Под влиянием протеолитических ферментов микроорганизмов белки корма расщепляются до пептидов, аминокислот, а затем до аммиака. Бактерии используют аминокислоты и аммиак для синтеза белка собственного тела. Считают, что в рубце за сутки может синтезироваться от 100 до 450 г микробного белка. В дальнейшем бактерии и инфузории вместе с содержимым рубца поступают в сычуг и кишечник, где погибают и перевариваются до аминокислот. Считают, что за счет белка микроорганизмов жвачные могут удовлетворять до 20- 30% потребности белка.

В рубце у жвачных животных микроорганизмы синтезируют аминокислоты, в том числе и незаменимые.

Микроорганизмы рубца могут использовать небелковые азотистые вещества (карбамид и др.). Под воздействием фермента уреазы, продуцируемой бактериями, мочевина распадается. Образуется аммиак, азот которого бактерии используют для синтеза белка своего тела.

В процессе жизнедеятельности микроорганизмы рубца синтезируют витамины группы В (рибофлавин, тиамин, никотиновую, фолиевую и пантотеновую кислоты, биотин, пиродоксин, цианоко-баламин), а также жирорастворимый витамин К.

Под влиянием липолитических ферментов микроорганизмов в рубце жиры корма гидролизуются до глицерина и жирных кислот, а затем в стенке рубца синтезируются вновь.

Пищеварение в тонком кишечнике. Содержимое желудка, поступив в двенадцатиперстную кишку, подвергается действию поджелудочного и кишечного соков и желчи.

1) амилазой, расщепляющей крахмал и гликоген до мальтозы;

2) глюкозидазой, расщепляющей мальтозу на две молекулы глюкозы;

3) галактозидазой, расщепляющей молочный сахар на глюкозу и галактозу;

4) фруктофуронидазой, расщепляющей сахарозу на глюкозу и фруктозу.

Секреторная деятельность поджелудочной железы регулируется нервной системой и гуморально.

Различают два вида желчи: печеночную и пузырную. Печеночная желчь жидкая, прозрачная, светло-желтого цвета; пузырная более густая, темного цвета.

Роль желчи в процессах пищеварения и всасывания значительна и многообразна. Щелочи желчи эмульгируют жиры, что способствует перевариванию жиров. Сама желчь усиливает действие липаз поджелудочного и кишечного соков. Нейтрализует кислое содержимое желудка, поступившее в двенадцатиперстную-кишку, и тем самым прекращает действие пепсина, разрушительно действующего на трипсин. Следовательно, желчь косвенно влияет на ферментативное расщепление белков; способствует растворению жирных кислот, что облегчает их всасывание; стимулирует перистальтику кишечника. Кроме того, она обладает бактерицидным действием, подавляя гнилостные процессы в кишечнике.

В кишечном соке содержатся ферменты, завершающие переваривание питательных веществ корма. Протеолитические ферменты (аминополипептидаза и дипептидазы) расщепляют полипептиды и дипептиды до аминокислот. На углеводы действуют мальтаза, глюкозидаза, фруктофуронидаза, галактозидаза, превращающие дисахариды в моносахариды.

В кишечном соке имеются два липолитических фермента: липаза и фосфолипаза. Кроме того, в нем содержатся энтеропептида-за (энтерокиназа), активирующая трипсиноген, а также щелочная фосфатаза, обеспечивающая фосфорилирование углеводов, аминокислот и их всасывание.

Процесс пищеварения в тонком кишечнике состоит из трех последовательных этапов:

1) полостное пищеварение,

2) мембранное (пристеночное) пищеварение и

Пищеварение в толстых кишках. Из тонких кишок невсосавшаяся часть химуса переходит через илеоцекальный сфинктер в слепую и ободочную кишки.

В толстом кишечнике жвачных сбраживается и всасывается в кровь 15-20% клетчатки корма, что составляет около 30% всей переваривающейся в пищеварительном тракте клетчатки.

Пищеварение в толстом отделе кишечника происходит главным образом под действием ферментов пищеварительных соков, принесенных с химусом из тонких кишок. Слизистая оболочка толстого кишечника тоже выделяет небольшое количество пищеварительного сока, богатого слизью, но бедного ферментами. В толстых кишках имеется богатая бактериальная флора, вызывающая сбраживание углеводов с образованием летучих жирных кислот.

Под влиянием гнилостных бактерий в толстых кишках происходит разрушение невсосавшихся аминокислот и других продуктов переваривания белков. При этом образуется ряд ядовитых для организма соединений: скатол, индол, фенол и другие, которые, всасываясь в кровь, способны вызвать интоксикацию (отравление) организма. Эти вещества затем обезвреживаются в печени.

Толстые кишки являются органами выделения. Через их стенки удаляются из организма минеральные и некоторые другие вещества. В нижних отделах толстого кишечника происходит сгущение поступившего в них содержимого в результате всасывания воды и формируется кал.

Двигательные явления в кишечнике. Движения кишечника происходят в результате координированных сокращений круговых и продольных мышечных волокон. Различают три типа кишечных движений: перистальтические, маятникообразные и сегментирующие.

При маятникообразных движениях сокращаются продольные мышцы, что вызывает укорочение и расширение кишки. Кишечная петля при этом перемещается то в одну, то в другую сторону, напоминая движение маятника. Эти сокращения обеспечивают постоянное движение и перемешивание химуса.

Сегментирующие сокращения характеризуются ритмическим образованием нераспространяющихся колец сужения. При этих сокращениях обеспечивается дробление химуса на отдельные порции и его перемешивание.

Двигательные процессы в кишечнике регулируются центральной нервной системой. По блуждающим нервам поступают импульсы, которые усиливают движения кишок, а по симпатическим- тормозящие импульсы. Кроме того, кишечник обладает автоматизмом, который проявляется в способности мышечных волокон ритмически сокращаться при отсутствии раздражения извне.

Пищеварение у домашних животных

Пищеварение является сложным многоэтапным процессом. Оно способствует превращению корма в легкодоступные для всасывания организмом соединения. Эти вещества поступают в кровь и лимфу для восстановления энергетических потребностей.

Пищеварительная система домашних животных включает в себя: ротовую полость, желудок, тонкий и толстый отделения кишечника. В каждом из них происходят свои процессы. Но все они между собой функционально связаны. Нарушение работы одного отдела приводит к неправильной работе остальных.

Пищеварение у домашних животных начинается в ротовой полости с поступлением пищи. Здесь происходит три стадии переработки корма:

Особенности ротового пищеварения

Перед прохождением еды по пищеводу изо рта, она поддается механической переработке. Животные тщательно ее измельчают посредством пережевывания. Лошади осуществляют этот процесс с закрытыми челюстями. Жвачные могут сразу корм проглатывать, а свиньи поддают его тщательному жеванию. Механическая переработка обязательно сопровождается обильным смачиванием еды. Слюна выделяется из слюнных желез, расположенных в ротовой полости. Их три: подъязычная, подчелюстная и околоушная.

Образование слюны – строго закономерный процесс. При потреблении грубых кормов (сено, зерно) выделяется большой объем жидкости. Потребление сочных увлажненных кормов сопровождается минимальным образованием слюны. Наибольшее количество слюнной жидкости выделяется у жвачных. Это объясняется необходимостью постоянного увлажнения потребляемой пищи. Но основная функция слюны выполняется непосредственно во время пережевывания жвачки.

У свиней слюноотделение происходит только во время приема сухой еды. Слюна выделяется практически сразу (1-30 секунд) после поступления еды в ротовую полость. За этот промежуток времени происходит подача сигнала в головной мозг о поступлении пищи и обратно с целью начала выделения слюны.

Желудочное пищеварение

После предварительного измельчения пища через глотку и пищевод попадает в желудок. У жвачных (коровы, козы, овцы) он состоит из 4 камер. Сначала пережеванная еда поступает в рубец, где под действием бактерий и микроорганизмов начинается процесс брожения. В рубце образовываются витамины группы В. Здесь расщепляется клетчатка, и животное сразу получает комплекс необходимых полезных веществ.

С рубца набухшая пища (жвачка) небольшими порциями отрыгивается обратно в ротовую полость и снова пережевывается. После этого еда поступает в остальные камеры желудка для дальнейшей переработки и далее в кишечник.

Желудок лошадей и свиней однокамерный. Его левая часть состоит из слизистой оболочки, в правой размещаются железы. Они образуют и выделяют желудочный сок. Пищеварение у лошади преимущественно происходит в увеличенной части кишечника – слепой кишке. Такой вариант является менее продуктивным, но происходит гораздо быстрее, чем у крупного рогатого скота.

В желудке происходит механическая переработка пищи. При сокращении желудочных мышц она перемешивается и продвигается. Здесь же корм поддается химическому воздействию желудочного сока. Он представляет собой прозрачную жидкость с кислой средой. Он состоит из органических (белки, мочевина, фосфорная и молочная кислоты), неорганических (сульфаты, фосфаты, соли магния, аммония, Ca, Na, K и соляная кислота) компонентов и ферментов. Ферментный состав выполняет важную роль в процессе расщепления еды:

Этот процесс происходит при участии солей кальция. У молодняка содержание химозина на порядок больше чем у взрослых особей. Это связано с потреблением молочной пищи.

Надежное партнерство

Компания ООО «ШМ-Агро» десять лет производит и реализовывает натуральные корма для домашних животных. При изготовлении комбикормов используются высококачественные ингредиенты и передовые технологии производства (экструзия, гранулирование, термообработка). На каждом этапе производства строго соблюдаются установленные нормы качества и безопасности. Мы постоянно совершенствуем свое производство, разрабатываем уникальные рецепты комбикормов. Высокий сервис обслуживания каждого клиента – наше обязательное условие!

Все больше потребителей выбирают нашу продукцию благодаря неоспоримым преимущественным особенностям:

Хотите узнать больше о нашей продукции или уточнить условия сотрудничества? Обязательно свяжитесь с нами по телефонам: +375 29 615-16-03 и +375 33 615-15-90. Мы оперативно ответим на все ваши вопросы!

55. Особенности пищеварения у животных. Перевариемость и питательность кормов

Пищеварение — физиологический процесс превращения питательных веществ корма из сложных химических соединений в простые, которые усваиваются организмом. У большинства многоклеточных животных организмов, в том числе сельскохозяйственных животных, пищеварение происходит в пищеварительной системе. В процессе пищеварения белки распадаются на аминокислоты, жиры — на глицерин и жирные кислоты, углеводы — на моносахариды. Расщепление питательных веществ происходит под влиянием ферментов (биологических катализаторов) пищеварительных соков в разных отделах желудочно-кишечного тракта.

По характеру пищеварения сельскохозяйственных животных подразделяют на два типа:

Корм животное оценивает с помощью зрения и обоняния. Затем корм попадает в ротовую полость, где начинается расщепление углеводов под действием ферментов слюны. Разжеванная и смоченная слюной пища направляется в желудок. Лошади, свиньи жуют корм тщательно, жвачные лишь слегка разжевывают и проглатывают, плотоядные разминают, раздробляют корм и быстро проглатывают, не пережевывая. В желудке корм пребывает в течение нескольких часов и под влиянием ферментов желудочного сока претерпевает значительные химические превращения.

Выделение желудочного сока начинается у животных обычно до начала приема корма благодаря действию его вида и запаха. Эти первые порции желудочного сока, предшествующие еде, были названы И. П. Павловым аппетитным или «запальным» соком. Затем секреция желудочного сока осуществляется вследствие раздражения кормом полости рта и воздействия его на слизистую оболочку желудка через нервные образования, подчиненные центральной нервной системе. желудочном пищеварении у различных сельскохозяйственных животных свои особенности. У лошади сильный возбудитель желудочной секреции — зеленая трава, хорошее сено.

Корм в желудке располагается послойно, длительное время не перемешивается с желудочным соком, поэтому в нем сохраняется щелочная среда, что способствует его расщеплению под влиянием ферментов. У свиней желудочного сока отделяется больше при приеме концентратов. Корм располагается послойно, желудочный сок пропитывает его в направлении снизу-вверх. В результате этого в нижних слоях переваривание белков начинается сразу после кормления, а в средних и верхних слоях идет переваривание углеводов ферментами слюны и самого корма.

Рубец напоминает большую бродильную камеру с подвижными стенками. Съеденный корм находится в нем до тех пор, пока не достигнет определенной степени измельчения, и только тогда переходит в следующие отделы. Измельчается корм в результате периодически повторяющейся жвачки, при которой корм из рубца отрыгивается в ротовую полость, пережевывается, смешивается со слюной и вновь проглатывается.

В преджелудках, главным образом в рубце, содержится большое количество микроорганизмов (простейшие, бактерии), под влиянием которых в них интенсивно протекает брожение. В сычуге под влиянием сычужного сока белки расщепляются до полипептидов. Этим и завершается процесс желудочного пищеварения у жвачных.

Кормовые массы, частично переваренные в желудке, постепенно, отдельными порциями поступают в кишечник, где продолжается переваривание белков и углеводов и в основном осуществляется расщепление жиров под влиянием ферментов сока поджелудочной железы, желчи и кишечного сока. Сок поджелудочной железы представляет собой прозрачную, бесцветную жидкость щелочной реакции, содержащую большое количество различных ферментов. У травоядных животных он выделяется непрерывно, что объясняется постоянным поступлением кислого содержимого желудка в двенадцатиперстную кишку. Расщепление корма под влиянием ферментов поджелудочного и кишечного сока во многом зависит от содержания в кишечнике желчи. Она усиливает действие ферментов, ускоряет переваривание жиров и участвует в их всасывании, усиливает перистальтику кишечника.

Питательные вещества — белки, жиры и углеводы — необходимые составные части пищи. После изменения в пищеварительном тракте и распада их на более простые соединения они усваиваются организмом. Питательные вещества, прошедшие пищеварительный аппарат и поступившие в кровеносную и лимфатическую систему, относятся к переваримой части корма. Непереваренные вещества не усваиваются организмом животного и удаляются в виде кала.

Переваримость кормов определяют путем точного учета съеденного корма и выделенного кала, подвергнутых химическому анализу по схеме:

вещества корма — вещества кала = переваримые вещества.

Количество переваримых веществ, выраженное в процентах по отношению к съеденному, называют коэффициентом переваримости.

Переваримость зависит от многих условий.

Лучше всего звери переваривают сырые мясные корма. Варка животных кормов и сушка их при высокой температуре снижают переваримость белка и жира на 7-10%. Значительно хуже, чем мышечный белок, звери переваривают белок соединительной ткани, хрящей и костей (головы, ноги, губы, уши, легкие, трахеи). Особенно плохо перевариваются корма растительного происхождения, содержащие клетчатку.

Тонкий размол и варка заметно повышают переваримость белка и углеводов зерновых кормов. Чем больше разрушаются стенки клеток, тем лучше их содержимое пропитывается пищеварительными соками. Разница в переваримости углеводов в зерне грубого и мелкого помолов может достигать 10% и более. Переваримость корма животным с возрастом меняется. Щенки в первые месяцы жизни переваривают питательные вещества несколько хуже, чем взрослые звери.

Однако переваримые питательные вещества корма не дают еще полного представления о его питательной ценности, так как в процессе пищеварения часть переваримых веществ не используется организмом животных для осуществления жизненных функций и в виде не вполне окисленных продуктов обмена выделяется из организма с мочой. Например, с мочой выделяются азотистые соединения, содержащие значительное количество энергии.

Существует много методов оценки общей питательности кормов, все они имеют те или иные недостатки. В нашей стране принят метод оценки по обменной энергии корма.

Измеряется тепловая энергия количеством калорий. В звероводстве приняты килокалории (ккал); 1 ккал = 1000 калорий.

При окислении в организме переваримых питательных веществ освобождается энергия в расчете на 1 г вещества, равная для переваримого белка 4,5 ккал, для переваримого жира — 9,3 и для переваримых углеводов — 4,1 ккал. Это так называемые тепловые коэффициенты.

Таким образом, зная содержание переваримых питательных веществ в том или ином корме и тепловые коэффициенты, можно сравнительно точно вычислить его общую питательную ценность, выраженную в килокалориях физиологически полезной (обменной) энергии.

Оценка питательности кормов и рационов производится по калорийности, количеству переваримого протеина, переваримого жира, углеводов, минеральных веществ, витаминов.

Уважаемые друзья биологи!

Данный сайт я создавал не для заработка. Я на нем не размещаю никакой рекламы и делаю это не из-за этических соображений, а просто потому что биология пока тема не особо доходная. К тому же у меня есть другие проекты на которых я хорошо зарабатываю.

Наверное у вас возник вопрос, а зачем вообще мне все это нужно?

Я еще не так давно учился на биофаке и конечно же возлагал надежды на то, что после окончания буду работать по специальности и заниматься научно исследовательской работой. Однако в аспирантуру не поступил и работу биологом по специальности, которая нормально оплачивается не нашел. После провала вступительных экзаменов в аспирантуру я пошел получать второе высшее образование и теперь занимаюсь программированием.

На данный момент биология это моё хобби. Данный сайт можно назвать сайтом для своих. Если у вас есть идеи о том, как сделать данный проект более серьезным и более полезным вы можете написать мне.