Особенности направлений прогрессивной эволюции пищеварительной и дыхательной систем в типе Хордовые.

Особенностью хордовых является филогенетическая, онтогенетическая и анатомическая связь пищеварительной и дыхательной систем.

Филогенетическая связь определяется тем, что дыхательная система хордовых развивается на основе пищеварительной и на начальных этапах эволюции обе системы связаны совместным функционированием. У ланцетника нет специализированных органов дыхания, и газообмен осуществляется в стенках жаберных щелей, пронизывающих глотку. Далее в эволюции парный плавательный пузырь кистеперых рыб и легкие наземных животных также обязаны происхождением глотке.

Анатомическая связь заключается в объединении у позвоночных сводным и водно-наземным образом жизни пищеварительной и дыхательной систем общей полостью рта и глотки. Обособление ротовой и носовой полостей начинается с пресмыкающихся, полностью освоивших (в отличие от земноводных) сушу и перешедших исключительно легочному дыханию.

Онтогенетическая связь обеих систем заключается в их развитии из общего энтодермального зачатка.

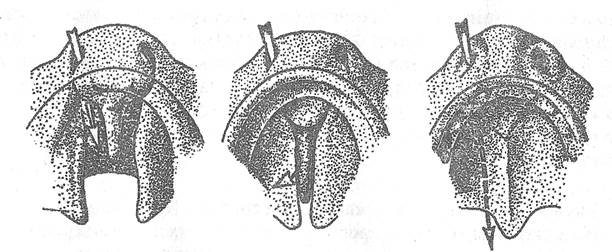

Прогрессивные направления эволюции пищеварительной системы: появление подвижных губ и языка, слюнных желез; разделение ротовой и носовой полостей за счет появления вторичного твердого неба (рис.2 ); замена гомодонтной зубной системы на гетеродонтную; удлинение кишечника и его дифференциация на отделы; компактизация и усложнение строения печени и поджелудочной железы, дифференцировка клоаки.

Эволюционные изменения основаны на смене способов питания и захвата добычи; направлены на максимальную механическую и ферментативную обработку пищи и более полное всасывание.

Рис. 2. Формирование вторичного твердого неба у человека.

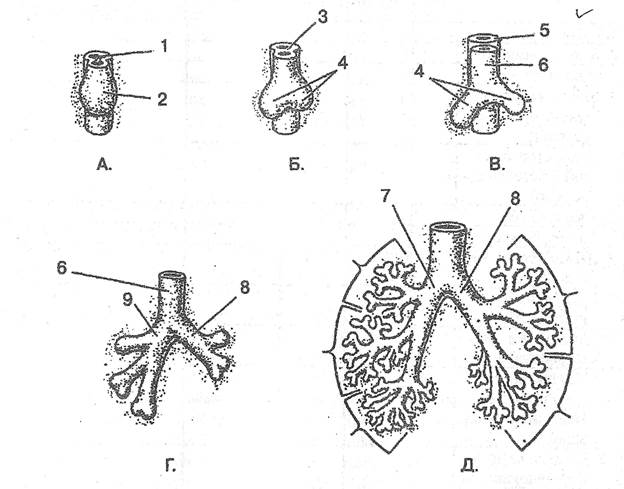

1 –глотка, 2 – легочная почка, 3 – трахеопищеводная перегородка, 4 – почки бронхов, 5 – пищевод, 6 – трахея, 7 – правый главный бронх, 8 – левый главный бронх. А-В – 4 недель, Г – 5 недель, Д – 8 недель эмбриогенеза.

Рис. 3. Развитие бронхов и легких у человека

1 – глотка, 2 – легочная почка, 3 – трахеопищеводная перегородка, 4 – почки бронхов, 5 – пищевод, 6 – трахея, 7 – правый главный бронх, 8 – левый главный бронх. А-В – 4 недель, г – 5 недель, Д – 8 недель эмбриогенеза.

Прогрессивные направления филогенеза дыхательной системы: появление специализированных органов дыхания; замена жабр на легкие при выходе из водной среды в наземно-воздушную; увеличение дыхательной поверхности легких; удлинение и дифференцировка дыхательных путей (рис.3).

В филогенезе позвоночных наблюдается замена жаберного дыхания кожно-легочным (амфибии), а затем – легочным (рептилии, млекопитающие). Вследствие усиления конечностей, удлинения ребер, появления межреберных мышц и диафрагмы легочное дыхание развивается прогрессивно, становится более экономичным, механизм заглатывания воздуха (амфибии) заменяется работой межреберных мышц при формировании грудной клетки (рептилии) и затем ведущая роль при осуществлении вдоха-выдоха переходит к диафрагме (млекопитающие).

Закономерности филогенетических преобразований пищеварительной и дыхательной систем хордовых.

Основные принципы прогрессивных изменений в филогенезе любой системы: дифференциация, мультифункциональность и интеграция.

Например, первоначально недифференцированная кишечная трубка ланцетника являлась мультифункциональной структурой, т.к. осуществляла функции переваривания, продвижения и всасывания пищи. В дальнейшем наблюдалась дифференциация кишечника сначала на 2 отдела: тонкий и толстый (рыбы), позднее каждый отдел претерпевал дальнейшую дифференцировку и выполнял свою специфическую функцию. Кроме того, отдельные органы пищеварительной системы стали проявлять и внутрисекреторную активность. При этом возрастали зависимость и соподчинение частей желудочно-кишечного тракта. Появляется собственная автономная система регуляции их деятельности, усиливается нейрогуморальный контроль системы со стороны организма в целом, т.е., происходит процесс интеграции.

Преобразования структуры и функции отделов пищеварительной системы очень разнообразны. Остановимся на некоторых из них:

— Принцип олигомеризации – уменьшение количества зубов у человека по сравнению с другими представителями отряда Приматы.

— Принцип полимеризации структур – укрупнение слюнных желез у млекопитающих за счет увеличения количества структурных единиц.

— Наблюдается также расширение и активация функций: секрет слюнных желез амфибий – слизь, предназначенная для смачивания заглатываемой пищи, а у пресмыкающихся начинают синтезироваться пищеварительные ферменты; смена функций – у ядовитых змей одна из верхних слюнных желез специализируется на синтезе яда (её проток входит в полость ядовитого зуба). К расширению функций можно отнести также участие слюнных желез некоторых позвоночных в выполнении эндокринной функции (подчелюстные железы змей и грызунов выделяют гормон роста, который оказывает влияние на открытие век, прорезывание зубов и т.д.).

Примеры принципов, реализующихся в ходе филогенеза дыхательной системы: активация и интенсификация функции легких за счет увеличения числа альвеол вместе с их гистологическими изменениями, полимеризация бронхов млекопитающих; гетеропия легких у пресмыкающихся (по сравнению с земноводными) и др.

Соотношение онто- и филогенеза в развитии пищеварительной и дыхательной систем хордовых.

Примеры филэмбриогенезов в эволюции дыхательной и пищеварительной систем у представителей хордовых:

— анаболия – появление слепой кишки у рептилий; мышечная диафрагма млекопитающих по сравнению с соединительнотканной у пресмыкающихся;

— девиация –альвеолярное строение легких у млекопитающих (не повторяется ячеистое строение легких пресмыкающихся).

Дата добавления: 2019-12-09 ; просмотров: 693 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Лекция: Филогенез пищеварительной и дыхательной систем хордовых

Особенностью хордовых является филогенетическая и онтогенетическая связь пищеварительной и дыхательной систем. Филогенетическая связь определяется тем, что дыхательная система хордовых развивается на основе пищеварительной. Пищеварительная и дыхательная системы в начале закладываются в виде прямой трубки, подразделенной на 3 участка: передний, средний и задний.

У ланцетника нет специализированных органов дыхания. Дыхательную функцию выполняет глотка – передняя часть пищеварительной трубки, пронизанная жаберными щелями. Функция жаберных щелей – фильтрация воды.

У хордовых, начиная с рыб, пищеварительная и дыхательная функции осуществляются специализированными системами, объединенными анатомически общей полостью рта и глотки.

Ротовая полость.Ротовая полость бесчерепных окружена предротовой воронкой с щупальцами и выстлана мерцательным эпителием, который создает ток воды, несущий пищевые частицы и кислород, в кишечную трубку. Ротовое отверстие позвоночных окружено кожными складками – губами. Крыша ротовой полости у рыб и земноводных образована основанием мозгового черепа, которое является первичным твердым небом. У пресмыкающихся объем ротовой полости увеличивается и на верхнечелюстных костях появляются горизонтальные складки, частично разделяющие ее на верхний – дыхательный отдел и вторичную ротовую полость. У млекопитающих наблюдается срастание этих складок по средней линии таким образом, что возникает сплошное вторичное твердое небо, полностью отделяющее ротовую полость от полости носа. У человека формирование твердого неба начинается к концу 8-й недели. При нарушении срастания горизонтальных складок возможно незаращение твердого неба. Этот порока развития известен под названием «волчья пасть». Данная аномалия является атавизмом. Доказаны генетические механизмы ее возникновения. Она может наблюдаться при ряде хромосомных синдромов (Патау, Эдвардса), а также наследоваться изолированно.

Зубы позвоночных связаны по происхождению с плакоидной чешуей хрящевых рыб, у которых наблюдается непрерывный переход от типичной чешуи к зубам в ротовой полости. Зубы первоначально расположены в несколько рядов и покрывают всю слизистую оболочку ротовой полости, у многих рыб располагаясь даже на языке. У пресмыкающихся зубы располагаются в один ряд и, также, как у рыб и земноводных, зубная система гомодонтная, т.е. дифференцировки нет.

Зубы млекопитающих дифференцированы на резцы, клыки и коренные – гетеродонтная зубная система. Они выполняют разные функции. Если резцы и особенно клыки сходны с коническими зубами предков, то наибольшим эволюционным преобразованиям подверглись коренные зубы. Впервые они возникли у зверозубых ящеров мезозойской эры за счет расширения оснований зубов и появления дополнительных бугорков, а затем и увеличения их жевательной поверхности при их сглаживании. Общее количество зубов у млекопитающих уменьшается и достигает 32 у высших приматов. Зубы располагаются только на альвеолярных дугах челюстей в ячейках. Основание зуба сужается, образуя корень.

У животных зубы, как и плакоидные чешуи, могут многократно выпадать. Многократную смену зубов называют полифиодонтизмом. У человека в онтогенезе сменяются только два их поколения – молочные и коренные. Это явление называется дифиодонтизмом.

У человека возможны атавистические аномалии зубной системы, связанные как с нарушениями их дифференцировки, так и с количеством.

1) редкая аномалия – гомодонтная зубная система, когда зубы недифференцированы и все имеют коническую форму.

2) трехбугорчатое строение коренных зубов.

3) прорезывание дополнительных зубов в ряду или за его пределами, даже на твердом небе.

Свидетельством тенденции к дальнейшему уменьшению количества зубов у человека является то, что нередко последние коренные зубы – «зубы мудрости» — вообще не прорезываются, а если и прорезываются, то поздно — до 25 лет. Эти зубы имеют явно рудиментарный характер, т.к. они уменьшены в размерах и слабо дифференцированы.

На дне ротовой полости позвоночных располагается непарный выступ – язык. У млекопитающих язык закладывается из трех зачатков – одного непарного и двух парных, лежащих кпереди от первого. Парные зачатки срастаются и образуют тело языка. У большинства рептилий это срастание неполное и язык раздвоен на конце. У человека раздвоенность языка – редкий порок развития.

Слюнные железы у рыб отсутствуют, они заглатывают пищу вместе с водой. Земноводные, обитающие на земле, имеют несколько слюнных желез. Выделяющих только слизь. Слюна пресмыкающихся содержит пищеварительные ферменты, а у некоторых змей и токсины. У млекопитающих слюнные железы многочисленны. Это и мелкие (зубные, щечные, небные, язычные, гомологичные железам земноводных и пресмыкающихся, и крупные – подъязычные. Подчелюстные и околоушные.

Онтофилогенетически обусловленные врожденных пороков развития у человека: «волчья пасть», «заячья губа», раздвоенный язык, гомодонтные зубы, дополнительные зубы и др.

У рыб за глоткой следует пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник, заканчивающийся анусом. В отличие от ланцетника развита печень и желчный пузырь. Единственное отличие пищеварительной системы земноводных – удлинение кишечника и впадение толстой кишки в клоаку. У пресмыкающихся возникает слепая кишка – важное эволюционное приобретение, позволяющее расширить рацион питания. У млекопитающих развитие идет в направлении дифференциации пищеварительного тракта, в частности, увеличения размеров слепой кишки. Возникает пищевая специализация на травоядных и плотоядных. У плацентарных млекопитающих клоака отсутствует и прямая кишка заканчивается анусом.

Онтофилогенетически обусловленные пороки развития пищеварительной системы у человека:

1) атрезия (отсутствие) и гипоплазия (недоразвитие) отделов пищеварительной системы.

2) гетеротопия тканей поджелудочной железы в стенке тонкого кишечника или желудка. Механизм гетеротопии – нарушение клеточной миграции зачатков железы из стенки кишечной трубки.

3) Персистирование клоаки, при которой мочеполовые пути и прямая кишка объединены. В норме после 8-й недели развиия

клоака должны полностью дифференцироваться на прямую кишку, мочевыделительные и половые протоки.

Филогенез пищеварительной и дыхательной систем

Филогенез пищеварительной системы.Органы пищеварения беспозвоночных. Впервые пищеварительная система начинает формироваться у кишечнополостных. В процессе гаструляции за счет впячивания энтодермы образуется первичная кишка (гастральная полость). Она сообщается с внешней средой только одним отверстием — ротовым, которое одновременно служит для выбрасывания непереваренных остатков пищи. Заднепроходного отверстия нет. Большинство типов животного мира, как и кишечнополостные, относятся к первичноротым, так как рот, образовавшийся в эмбриогенезе, функционирует всю жизнь. Иглокожие, погонофоры и хордовые составляют группу вторичноротых (см. рис. 127). У них ротовое отверстие сначала образуется на одном конце зародыша, а затем на противоположном конце происходит впячивание эктодермы, и образуется второе ротовое отверстие (вторичный рот). Первичный рот зарастает, а на его месте позднее формируется анальное отверстие.

У кишечнополостных внутриклеточное пищеварение начинает замещаться внутриполостным. Пища первоначально подвергается воздействию ферментов и измельчается в полости, а затем захватывается клетками энтодермы, где переваривается в пищеварительных вакуолях. У плоских червей (трематод) пищеварительная трубка также заканчивается слепо и состоит из двух отделов — переднего эктодермального, представленного хорошо развитой глоткой, и среднего (кишечник), развивающегося из энтодермы. Пищеварение внутриполостное и внутриклеточное. У круглых червей появляется третий отдел пищеварительного тракта — задний. Он образуется путем впячивания эктодермы на заднем конце тела, соединяется с полостью средней кишки и заканчивается на заднем конце тела анальным отверстием. С появлением задней кишки пиша продвигается только в одном направлении, что обеспечивает более полное ее усвоение. Пищеварение становится только внутриполостным. Передний и задний отдел кишки, имеющие эктодермальное происхождение, выстланы кутикулой. У кольчатых червей в стенке кишки появляются мышечные элементы, обеспечивающие перистальтику, и развивается сеть кровеносных сосудов. У членистоногих происходит дальнейшая дифференцировка кишечной трубки и одновременно появляются приспособления для измельчения пищи (челюсти) и железы, секретирующие пищеварительные ферменты.

Органы пищеварения позвоночных. В связи с полупаразитическим или паразитическим образом жизни у круглоротых челюсти отсутствуют. Вместо ротовой полости имеется присасыва-тельная воронка, на дне которой находится рот. Пищеварительная трубка не дифференцирована. Желудок отсутствует, глотка, пронизанная жаберными щелями, непосредственно переходит в кишечник, который не разделен на отделы и имеет незначительную длину. Кишечная трубка прямая, не образует изгибов. Печень развивается как вырост начального отдела средней кишки и сохраняет примитивное строение ветвистой трубчатой железы. Поджелудочная железа находится в зачаточном состоянии.

Пищеварительный тракт рыб начинается ротовой полостью, крыша которой образована непосредственно основанием черепа (первичное небо).

По краю челюстей, а у некоторых на всей поверхности ротовой полости расположены зубы. Зубная система у рыб гомодонтная, т. е. зубы одинаковы по строению и функции. Обычно они имеют коническую форму, обращены назад и служат лишь для удержания пищи. По своему происхождению и развитию зубы гомологичны плакоидной чешуе хрящевых рыб. Смена зубов происходит в течение всей жизни. В ротовой полости рыб расположен примитивный язык в виде двойной складки слизистой оболочки. Железы отсутствуют.

По сравнению с низшими хордовыми пищеварительный тракт рыб значительно дифференцирован, особенно у хрящевых. Ротовая полость переходит в глотку, стенки которой пронизаны жаберными щелями. За ней следует короткий пищевод, затем желудок, степень обособленности которого различна. В кишечнике выделяют тонкий отдел и толстый, заканчивающийся анусом. Длина кишечника увеличивается, он образует петли. В петле тонкой кишки лежит поджелудочная железа. Печень азвита хорошо, имеется желчный пузырь. У костистых рыб кишечник менее дифференцирован.

У амфибий ротовая полость не отделяется от глотки. Зубная система гомодонтная. Появляются слюнные железы. Их секрет служит для смачивания пищи, не оказывая на нее химического воздействия. В рото-глоточную полость открываются хоаны, евстахиевы трубы и гортанная щель. Полость продолжается в пищевод, переходящий в желудок. Собственно кишечник имеет большую длину по сравнению с рыбами и отчетливо подразделяется на тонкий отдел и толстый, открывающий в клоаку. Печень имеет больший объем, разветвленная поджелудочная железа лежит в петле тонкого кишечника.

Строение глотки, пищевода и желудка не имеет существенных отличий по сравнению с амфибиями. Собственно кишечник подразделяется на тонкую и толстую кишки. На границе тонкого и толстого отдела появляется небольшой слепой вырост. Длина кишечника по сравнению с амфибиями увеличивается. Задняя кишка оканчивается клоакой.

Пищеварительный тракт млекопитающих достигает наибольшей степени дифференцировки. Он начинается предротовой полостью или преддверьем рта, расположенным между губами, щеками и челюстями.

Мясистые губы, свойственные только млекопитающим, служат для захвата пищи. Ротовая полость ограничена сверху твердым небом. Кзади твердое небо продолжается в мягкое небо — двойную складку слизистой, отделяющую ротовую полость от глотки. На твердом небе имеются поперечные валики, которые способствуют перетиранию пищи. У человека при рождении также имеются такие валики, впоследствии исчезающие.

Зубы млекопитающих неодинаковы по строению и функции — гетородонтная зубная система. Различают резцы, клыки, малые коренные (ложнокоренные) и большие коренные (истинные коренные). Соотношение зубов различного типа составляет зубную формулу. Резцы — передние зубы — имеют долотовидную форму и служат для захвата и разрезания пищи. Следующие — клыки — сохранили коническую форму, но имеют большие размеры и используются для разрывания пищи. Задние зубы приобрели сложную бугристую или складчатую поверхность и служат для перетирания пищи. Они подразделяются на малые жевательные — (премоляры) и большие жевательные (моляры).

Ротовые железы у млекопитающих достигают наивысшего развития. Имеются как мелкие слизистые железы, так и крупные слюнные — подъязычная, заднеязычная, подчелюстная и околоушная. У высших млекопитающих в ротовой полости появляются крупные скопления лимфатической ткани — миндалины. В глотку открываются носоглоточные ходы, евстахиевы трубы, гортанная щель. Желудок млекопитающих хорошо обособлен от других отделов и у разных видов имеет свои специфические отличия. Общим служит разнообразие желез слизистой оболочки, участвующих в образовании желудочного сока. Собственно кишечник дифференцируется на отделы — двенадцатиперстная, тонкая, толстая, слепая и прямая кишки. Слепая кишка имеет вид непарного слепого выроста, расположенного на границе толстрй и тонкой кишки, достигающего у некоторых животных (травоядные, грызуны) больших размеров — от 10 до 27% всей длины кишечника. У многих видов на слепой кишке имеется вырост — червеобразный отросток, в стенке которого содержится большое количество лимфо-идной ткани. Длина кишечника по сравнению с рептилиями резко увеличена.

Филогенез дыхательной системы.У низших беспозвоночных специальные органы дыхания отсутствуют, газообмен происходит через покровы — диффузное дыхание (кишечнополостные, плоские, круглые черви). У кольчатых червей кожа богато снабжена кровеносными капиллярами, в которые поступает кислород. Диффузное дыхание встречается также у мелких членистоногих, имеющих тонкий хитин и относительно большую поверхность тела. Энергетический обмен таких животных отличается малой интенсивностью. У многих беспозвоночных появляются приспособления, увеличивающие дыхательную поверхность в виде местных специализированных органов дыхания. У водных форм органы дыхания представлены жабрами, у наземных — легкими и трахеями. Впервые жабры появляются у многощетинковых кольчецов и представляют собой разрастания эпителия, пронизанные кровеносными сосудами. Многие виды одновременно сохраняют диффузное дыхание. У наземных (паукообразные) появляются листовидные легкие, у насекомых — трахеи.

Функцию органов дыхания у низших хордовых (ланцетник) принимает на себя передняя часть кишечной трубки. В стенках глотки имеется 100—150 пар отверстий, или жаберных щелей. Органами дыхания служат межжаберные перегородки, в которых проходят кровеносные сосуды — жаберные артерии. Вода, проходя через жаберные щели, омывает названные перегородки и кислород диффундирует через стенки артерий. Поскольку жаберные артерии ланцетника не разветвляются на капилляры, общая поверхность, через которую поступает кислород, невелика, окислительные процессы идут на низком уровне. Соответственно этому ланцетник ведет малоподвижный, пассивный образ жизни.

Прогрессивные изменения органов дыхания у р ы б заключаются в появлении на межжаберных перегородках многочисленных эпителиальных выростов — жаберных лепестков. Жаберные лепестки, расположенные на одной перегородке, составляют жабру. Жаберные артерии рыб в отличие от ланцетника образуют в жаберных лепестках густую сеть капилляров. Дыхательная поверхность за счет лепестков резко увеличивается, поэтому число жаберных перегородок у рыб сокращается до четырех. Изменения дыхательной системы сочетаются у рыб с прогрессивными изменениями органов кровообращения, о чем будет сказано ниже.

Жаберные щели у рыб возникают путем выпячивания стенки глотки. Сначала образуются парные слепые выросты — жаберные мешки, растущие по направлению к периферии. Навстречу каждому из них образуется впячивание кожных покровов. Выросты глотки и выросты кожи растут друг другу навстречу. На месте их соединения ткань прорывается и образуется щель, соединяющая полость глотки с наружной средой, т. е. жаберная щель. Позднее на перегородках образуются жаберные лепестки. У большинства рыб закладываются пять пар жаберных мешков. У кистеперых рыб появляются наряду с жабрами органы для использования атмосферного кислорода. Таким дополнительным органом дыхания у них служит плавательный пузырь, представляющий собой парный мешковидный вырост брюшной стороны глотки, стенки которого богаты кровеносными сосудами. Пузырь соединен с глоткой короткой широкой камерой. Кровоснабжение происходит за счет 4-й жаберной артерии, окисленная кровь поступает прямо в сердце.

Земноводные обладают способностью, хотя и ограниченной, жить в наземных условиях, что обусловило дальнейшее развитие органов атмосферного дыхания в виде легких и кожи. Легкие земноводных гомологичны плавательному пузырю кистеперых рыб. Они представляют собой два мешка, соединенных с глоткой небольшой гортанно-трахейной камерой. Так же, как плавательный пузырь кистеперых рыб, они снабжаются кровью от 4-й жаберной артерии. Легкие амфибий весьма примитивны. Как правило, стенки легочных мешков гладкие, с небольшими перегородками, дыхательная площадь мала. Поверхность легких относится к поверхности тела, как 2 к 3. Количество кислорода, поступающего через легкие, составляет примерно лишь 30—40% от его общего количества. Воздухоносные пути слабо дифференцированы. В связи с недостаточным развитием легких основным органом дыхания служит кожа, в которой имеется большое количество мелких кровеносных сосудов-капилляров.

Урептилий с переходом к жизни на суше происходит дальнейшее развитие дыхательной системы. Кожа рептилий выключается из дыхания, поскольку толстая роговая чешуя, защищающая рептилий от высыхания, препятствует газообмену, и легкие становятся основным органом дыхания. Дыхательная поверхность легочных мешков резко увеличивается благодаря появлению на их стенках большого количества разветвленных перегородок, в которых проходят кровеносные сосуды.

Одновременно у рептилий наблюдаются прогрессивные изменения в воздухоносных путях. В трахее формируются хрящевые кольца, разделяясь, она дает два бронха. Начинается формирование внутриле-гочных бронхов. Отдельные крупные перегородки вдаются глубоко в полость легкого, оставляя свободным лишь узкий центральный вход. Дистальные края перегородок покрыты мерцательным эпителием, а в наиболее крупных из них появляются хрящи. В результате образуются стенки внутрилегочных бронхов.

Млекопитающие обладают легкими наиболее сложного строения. Характерен древовидный тип разветвления бронхов. Основной бронх делится на довольно большое количество вторичных бронхов, те в свою очередь распадаются на еще более мелкие бронхи 3-го порядка, а последние дают многочисленные мелкие бронхи 4-го порядка и т. д., и, наконец, идут тонкостенные трубочки — бронхиолы. На концах бронхиол находятся мелкие пузырьки, выстланные эпителием, или альвеолы. Стенки каждой альвеолы оплетены густой сетью капилляров, где и происходит газообмен. Количество альвеол достигает огромного числа, благодаря чему дыхательная поверхность резко возрастает. У ряда млекопитающих поверхность легких в 50—100 раз больше поверхности тела. У человека площадь легких составляет 90 м 2 и превышает поверхность тела во много раз, ветвления бронхов составляют 23 порядка.

Таким образом, основное направление эволюции дыхательной системы заключается в увеличении дыхательной поверхности, обособлении воздухоносных путей.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет