Ретробульбарный свищ у собаки. Клинический случай

Калачева М. Ф.

Ветеринарный врач-офтальмолог ИВЦ МВА

Основными причинами воспаления тканей орбиты у собак и кошек являются:

Все эти этиологические факторы оказывают различную степень воздействия на ткани орбиты, поэтому в начале клинические признаки могут быть разноообразными, но в итоге все они, так или иначе, приводят к увеличению тканей орбиты в объеме и как следствие- экзофтальму (выдвижению глазного яблока вперед), болезненности, отеку и ограничению подвижности тканей глазного яблока, нарушению функции зрения.

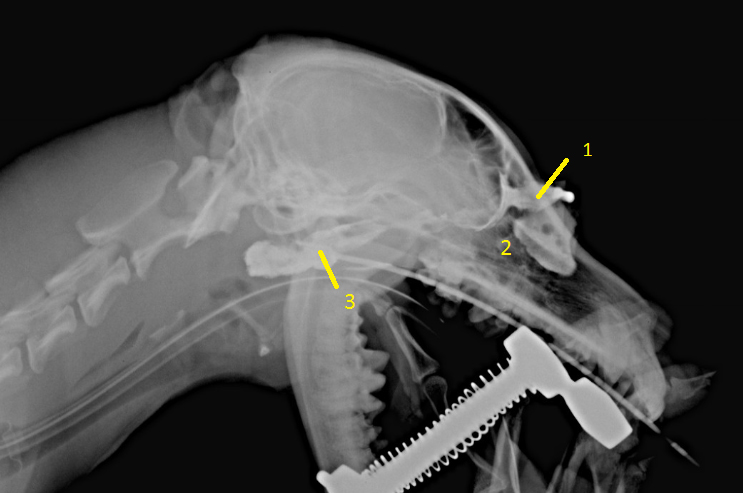

В качестве примера можно привести описание клинического случая орбитального свища у молодой собаки породы ягд терьер. На офтальмологический прием в клинику ИВЦ МВА животное попало с уже сформировавшимся внешним гнойным свищем, имеющим три выхода (см. рис 1).

Рис 2. Обильное гнойное отделяемое из конъюнктивальной полости.

В анамнезе у собаки было случайное проникновение острого фрагмента ветки дерева в пространство между нижним веком и глазным яблоком, произошедшее 8 месяцев назад. Оболочки глазного яблока при этом не пострадали. В первые же сутки в областной ветеринарной клинике собаке была проведена первичная хирургическая обработка с удалением инородного предмета и промыванием образовавшейся раны. Далее была назначена системная антибиотикотерапия цефалоспорином широкого спектра действия и местные антибактериальные и противовоспалительные препараты в виде глазных капель. После курса лечения состояние животного стабилизировалось, отмечался лишь не значительный блефароспазм поврежденного века. Но через некоторое время состояние ухудшилось: появился выраженный отек век, блефароспазм, гиперемия и отек конъюнктивы с обильным гнойным отделяемым. За 8 месяцев такая ситуация повторялась несколько раз через непродолжительное время после окончания курса очередной антибиотикотерапии, назначаемой на основании результатов микробиологических исследований гнойного отделяемого.

На момент осмотра в клинике ИВЦ МВА у собаки была очередная стадия обострения. Результатом длительного воспаления мягких тканей орбиты стало:

В результате нижнее и верхнее веко потеряли свою привычную опору, что вместе с длительным блефароспазмом привело к стойкому завороту нижнего и верхнего век.

В результате отека диска зрительного нерва и поверхностной хронической эрозии роговицы пострадала так же и зрительная функция глаза.

УЗИ, рентгенография и КТ области орбиты не показали присутствия инородных предметов. Однако, учитывая рецидивирующий характер воспаления и отсутствие агрессивной и резистентной к антибиотикам патологической микрофлоры, нельзя было исключить наличиеких инородных фрагментов, оставшихся после удаления ветки.

Было принято решение о проведении комплексного хирургического вмешательства. В результате была проведена коррекция век, расширение и выскребание ложкой фолькмана некротических масс до здоровых тканей в области конъюнктивального и небного выходов свища. Провести обработку выхода в носовую полость не предоставлялось возможным, поэтому для предотвращения рецидива воспаления чрезкожно в полость конъюнктивального входа свища был поставлен дренаж в виде внутривенного катетера. Животному неоднократно назначались курсы антибиотикотерапии и после последнего не прошло двух недель, общий клинический анализ крови был без отклонений, поэтому антибиотик вводился только в премедикации.

В послеоперационном периоде собака ходила в воротнике, были назначены местные антимикробные, противовоспалительные и регенирирующие препараты в виде глазных мазей и гелей. Для снятия отека диска зрительного нерва был назначен кортикостероид системно. Дренаж трижды в день промывался в начале физиологическим раствором, затем туда вводили раствор протеолитика и через некоторое время мазь с антибиотиком. Курс лечения был расчитан на 14 дней, но уже к концу первой недели выделения из глазной щели прекратились и свищевой ход на мягком небе закрылся с образованием легкого рубца. Собака сняла дренаж раньше времени, но учитывая что выделения не возобновлялись, повторно операция не проводилась (рис 3).

На момент окончания лечения у собаки сохранился энофтальм и ограничения в движении глазного яблока, отмечался синдром сухого глаза 1 степени. Отека диска зрительного нерва, повреждения роговицы и отделяемого из глазной щели не отмечалось. По результатам проведения тестов, зрение присутствовало (рис 4).

Рис 3. Собака через несколько дней после проведения операции.

Рис 4. Собака на контрольном осмотре после курса лечения.

Животное наблюдалось в течении 5-ти месяцев после проведения операции, за это время ухудшения не отмечалось. На основании этого можно сделать заключение об эффективности проведенного лечения и целесообразности назначения в подобных случаях чрез кожного дренирования после пхо, с последующим введением в оставшиеся свищевые ходы протеолитических и антимикробных препаратов.