Презентация на тему Иллюстрации к сказкам М.Е.Салтыкова-Щедрина

Слайды и текст этой презентации

Иллюстрации к сказкам М.Е.Салтыкова-Щедрина

Работу выполнили ученики 10 класса

МОУ «Макуловская СОШ»

Верхнеуслонского района

Республики Татарстан

Бикбулатова Ксения, Галеев Фаниль

Учитель: Белкина Татьяна Алексеевна

Какое бы издание «Сказок» М.Е.Салтыкова-Щедрина мы не взяли, всюду мы встретим иллюстрации различных художников, которые помогают нам понять смысл сказки через графику.

Кто же из художников работал над иллюстрациями к сказкам сатирика? Их много: Кукрыниксы (коллектив художников-графиков, в который входили М. Куприянов, П. Крылов, Н. Соколов), Н. Муратов, Е. Рачев, Б. Ефимов, С. Алимов, С. Лемехов, Н. Лемкин, Каневский и другие. У каждого из них был свой подход к изображению героев сказок, но одно их объединяет: все они сумели запечатлеть в иронической форме те пороки, которыми было больно общество.

Иллюстрация к сказке о тяжкой доле лошади

Иллюстрация к сказке «Медведь на воеводстве тиражом»

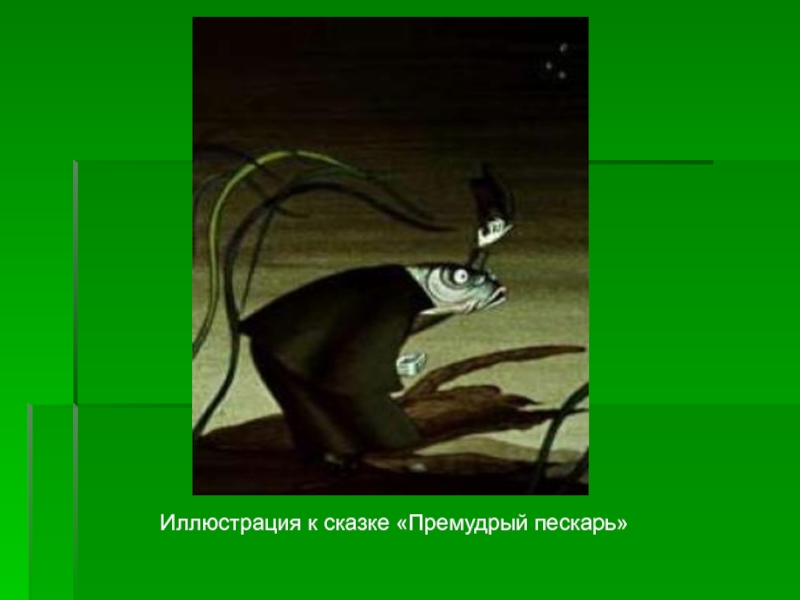

Иллюстрация к сказке «Премудрый пескарь»

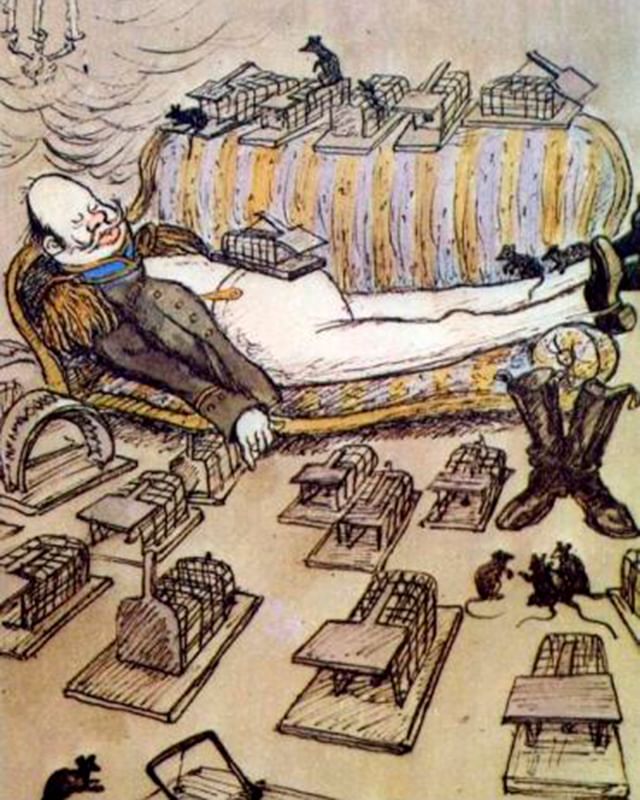

Иллюстрация к сказке «Дикий помещик».

Иллюстрация к сказке «Как один мужик двух генералов прокормил».

Иллюстрация к сказке «Коняга»

Иллюстрация к сказке «Коняга».

«Как один мужик двух генералов прокормил»

Художественное своеобразие героев из сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина

В жанре сказки наиболее ярко проявились идейные и художественные особенности щедринской сатиры: ее политическая острота и целеустремленность, реализм ее фантастики, беспощадность и глубина гротеска, лукавая искрометность юмора. «Сказки» Салтыкова-Щедрина в миниатюре содержат в себе проблемы и образы всего творчества великого сатирика. Если бы, кроме «Сказок», Щедрин ничего не написал, то и они одни дали бы ему право на бессмертие. Сказки как бы подводят итог сорокалетней творческой деятельности писателя.

К сказочному жанру Щедрин прибегал в своем творчестве часто. Элементны сказочной фантастики есть и в «Истории одного города», а в сатирический роман «Современная идиллия» и хронику «За рубежом» включены законченные сказки.

И не случайно расцвет сказочного жанра приходится у Щедрина на 80-е годы XIX века. Именно в этот период разгула политической реакции в России сатирику приходилось выискивать форму, наиболее удобную для обхода цензуры и вместе с тем наиболее близкую, понятную простому народу. И народ понимал политическую остроту щедринских обобщенных выводов, скрытых за эзоповской речью и зоологическими масками. Он создал новый, оригинальный жанр политической сказки, в которой сочетаются фантастика с реальной, злободневной политической действительностью.

Обобщенный образ труженика — кормильца России, которого мучают сонмища паразитов-угнетателей, — есть и в самых ранних сказках Щедрина: («Как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик»). «А я, коли видели: висит человек снаружи дома, в ящике на веревке, и стену краской мажет, или по крыше, словно муха, ходит — это он самый я и есть!» — говорит генералам спаситель-мужик. Щедрин горько смеется над тем, что мужик, по приказу генералов, сам вьет веревку, которой они его затем связывают. Почти во всех сказках образ народа-мужика обрисован Щедриным с любовью, дышит несокрушимой мощью, благородством. Мужик честен, прям, добр, необычайно сметлив и умен. Он все может: достать пищу, сшить одежду; он покоряет стихийные силы природы, шутя переплывает «океан-море». И к поработителям своим мужик относится насмешливо, не теряя чувства собственного достоинства. Генералы из сказки «Как один мужик двух генералов прокормил» выглядят жалкими пигмеями по сравнению с великаном-мужиком. Особенно любопытна серия сказок «социалистической идеологии».

Карась из сказки «Карась-идеалист» не лицемер, он по-настоящему благороден, чист душой. Его идеи социалиста заслуживают глубокого уважения, но методы их осуществления наивны и смешны. Щедрин, будучи сам социалистом по убеждению, не принимал теории социалистов-утопистов, считал ее плодом идеалистического взгляда на социальную действительность, на исторический процесс. «Не верю. чтобы борьба и свара были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспеяние, верю в гармонию. » — разглагольствовал карась. Кончилось тем, что его проглотила щука, и проглотила машинально: ее поразили нелепость и странность этой проповеди.

Но какая это была унизительная жизнь! Она вся состояла из непрерывного дрожания за свою шкуру. «Он жил и дрожал — только и всего». Эта сказка, написанная в годы политической реакции в России, без промаха била по либералам, пресмыкающимся перед правительством из-за собственной шкуры, по обывателям, прятавшимся в своих норах от общественной борьбы. На многие годы запали в душу мыслящих людей России страстные слова великого демократа: «Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пескари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пескари». Таких «пескарей»-обывателей Щедрин показал и в романе «Современная идиллия».

Все сказки Щедрина подвергались цензурным гонениям и многим переделкам. Многие из них печатались в нелегальных изданиях за границей. Маски животного мира не могли скрыть политическое содержание сказок. Перенесение человеческих черт — и психологических и политических — на животный мир создавало комический эффект, наглядно обнажало нелепость существующей действительности.

Язык щедринских сказок глубоко народен, близок к русскому фольклору. Сатирик использует не только традиционные сказочные приемы, образы, но и пословицы, поговорки, присказки («Не давши слова — крепись, а давши — держись!», «Двух смертей не бывать, одной не миновать», «Уши выше лба не растут», «Моя хата с краю», «Простота хуже воровства»). Диалог действующих лиц красочен, речь рисует конкретный социальный тип: властного, грубого орла, прекраснодушного карася-идеалиста, злобную реакционерку воблушку, ханжу попа, беспутную канарейку, трусливого зайца и т. п.

Образы сказок вошли в обиход, стали нарицательными и живут многие десятилетия, а общечеловеческие типы объектов сатиры Салтыкова-Щедрина и сегодня встречаются в нашей жизни, достаточно только попристальнее вглядеться в окружающую действительность и поразмыслить.

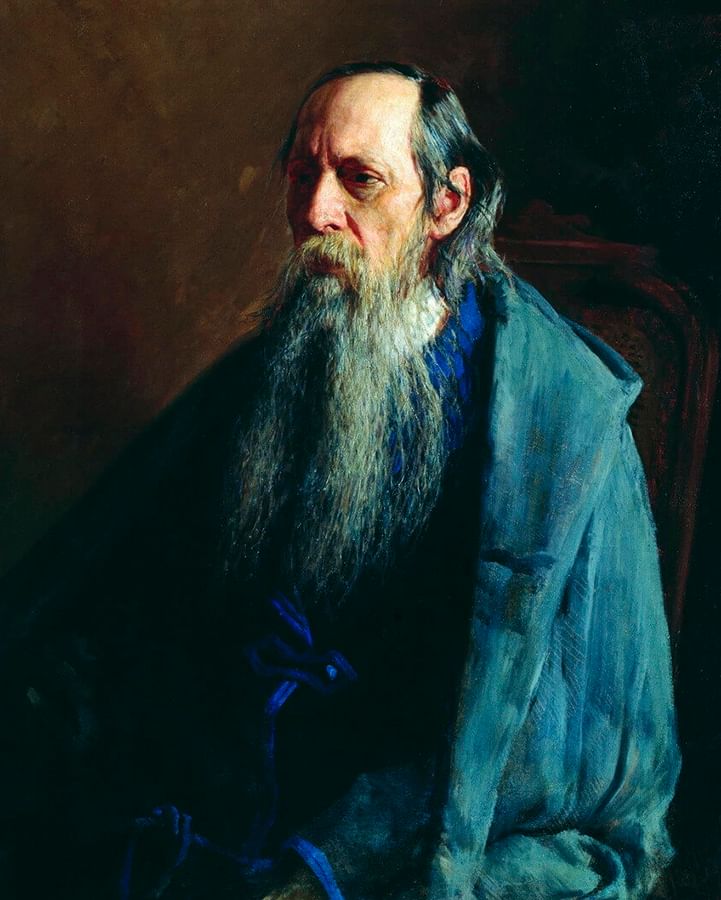

Михаил Салтыков-Щедрин

М ихаил Салтыков-Щедрин учился в Царскосельском лицее и мечтал стать «наследником» Пушкина. Из-за того, что он совмещал литературу с государственной службой, писателю пришлось взять псевдоним. Салтыков-Щедрин 16 лет проработал редактором журнала «Отечественные записки». Он прославился как автор «Губернских очерков», сатирического романа «История одного города» и «Сказок для детей изрядного возраста», в которых высмеивал чиновников и помещиков.

«Помню, что меня секут… секут как следует, розгою»: детские годы

Михаил Салтыков родился 15 января 1826 года в селе Спас-Угол, в Калязинском уезде Тверской губернии (сейчас — Московская область). Его отец Евграф Салтыков работал чиновником Московского архива иностранной коллегии. В 1816 году он ушел в отставку и поселился в фамильной усадьбе. Мать Ольга Забелина происходила из купеческой семьи. Она занималась воспитанием детей, которых в семье было девять. Забелина строго наказывала их за любую провинность. Салтыков писал в поздние годы: «А знаете, с какого момента началась моя память? Помню, что меня секут… секут как следует, розгою… Было мне тогда, должно быть, года два, не больше».

Фамилия Салтыков-Щедрин была псевдонимом писателя. Он печатал свои произведения под именем «надворного советника Николая Щедрина». По одной из версий, взять такой псевдоним предложила жена Салтыкова-Щедрина, поскольку в своих произведениях он был очень щедр «на всякого рода сарказмы». По другой — он позаимствовал фамилию у кого-то из знакомых.

С трех лет Салтыков-Щедрин наблюдал, как занимаются его старшие братья и сестры. Поэтому уже в раннем детстве он хорошо разговаривал по-французски и по-немецки. С шести лет будущего писателя учил грамоте крепостной художник Павел Соколов, а латынь ему преподавал священник из соседнего села Заозерье. К поступлению в учебное заведение Салтыкова-Щедрина готовила и сестра Надежда, выпускница института благородных девиц.

«Начал писать стихи, за которые был часто наказываем»: учеба в Царскосельском лицее

В августе 1836 года Салтыков-Щедрин успешно сдал экзамены и поступил сразу в третий класс Московского дворянского института. В этом закрытом учебном заведении для детей российских дворян воспитывались поэт Василий Жуковский, драматург Александр Грибоедов, писатель Михаил Лермонтов. Учился Салтыков-Щедрин на отлично. Каждые полтора года институт переводил двух лучших воспитанников в Царскосельский лицей, где раньше учился Александр Пушкин. В 1838 году туда отправили и Салтыкова-Щедрина.

В 1830-х годах Николай I реформировал Царскосельский лицей — теперь он напоминал военное учебное заведение. Здесь ввели строгий солдатский режим, отдельные комнаты перестроили в казармы. В те годы в лицее учились в основном дети военных. С общими комнатами и режимом Салтыков-Щедрин был знаком еще с Дворянского института, но соблюдал военную дисциплину с трудом, да и среди аристократов чувствовал себя одиноко.

Все свободное время Салтыков-Щедрин проводил в уединении. Он сочинял стихи, переводил зарубежных поэтов, читал книжки, журналы и мечтал стать «наследником» Пушкина. Сокурсники смеялись над начинающим поэтом и дразнили его «умником». Новое лицейское начальство тоже не приветствовало занятия литературой, поэтому Салтыков-Щедрин прятал свои сочинения в сапоги, но их всего равно находили. Он вспоминал: «Я начал писать стихи, за которые был часто наказываем».

В 1842 году журнал «Библиотека для чтения» напечатал стихотворение Салтыкова-Щедрина «Лира», еще несколько его сочинений вышло в «Современнике». Однако критики считали его стихи слабыми, а сам Салтыков-Щедрин позднее писал: «Я безразлично пародировал и Лермонтова и Бенедиктова; на манер первого скорбел о будущности, ожидавшей наше «пустое и жалкое поколение»; на манер второго — писал послания «К Даме, Очаровавшей Меня Своими Глазами». В 1844 году он разочаровался в себе как в поэте и больше стихов не писал.

«Пятницы» Петрашевского, собственный кружок и первые повести

Салтыков-Щедрин окончил лицей в 1844 году. В его аттестате были отмечены успехи в учебе, особенно «в законе божием, статистике и русской словесности». Однако из-за неидеального поведения он получил чин ниже, чем остальные, и стал не титулярным советником, а коллежским секретарем, то есть мог занимать низшие руководящие должности, но не получил пока личное дворянство. Осенью того же года он поступил на службу в Канцелярию военного министерства.

Жил Салтыков-Щедрин бедно, в съемных квартирах. Однако он часто ходил в театры и оперу, а позднее писал в цикле автобиографических очерков «Мелочи жизни: «Иногда, ради билета в театр, я вынуждался заменять скромный кухмистерский обед десятикопеечной колбасой с булкой». В 1845 году Салтыков-Щедрин начал посещать собрания, которые по пятницам устраивал у себя дома его лицейский друг — философ-социалист Михаил Петрашевский. На этих встречах обсуждали работы французских утопистов Шарля Фурье и Этьена Кабе, принципы «свободы, равенства и братства», Великую французскую революцию 1789 года, отмену крепостного права. Позднее Салтыков-Щедрин вспоминал: «Я примкнул к западникам к тому безвестному кружку, который инстинктивно прилепился к Франции. Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас… Мы не могли без сладостного трепета помыслить о «великих принципах 1789 года» и обо всем, что оттуда проистекало».

Через два года Салтыков-Щедрин и его друзья — публицист-экономист Владимир Милютин и литературный критик Валериан Майков — перестали посещать «пятницы» Петрашевского и образовали собственный кружок. Они видели противоречия между идеями утопистов, Петрашевского и российской реальностью. Их Салтыков-Щедрин и описал в своей первой повести «Противоречия». Вскоре ее напечатали в журнале «Отечественные записки». Писатель посвятил это произведение своему другу Милютину, а в главном герое Андрее Нагибине описал типичный характер русского интеллигента сороковых годов, который не находил своего места: «Я и не утопист, потому что утопию свою вывожу из исторического развития действительности, потому что населяю ее не мертвыми призраками, а живыми людьми, имеющими плоть и кровь, и не консерватор… потому что не хочу застоя, а требую жизни, требую движения вперед».

Произведение построено на дневниковых записях Нагибина и его возлюбленной Тани. В них он рассуждал об отношении человека к действительности, к жизни, к природе, к другому человеку, а также о способах преобразования самодержавно-крепостнического строя и в итоге запутался в противоречиях собственной мысли.

В то же время шеф жандармов граф Алексей Орлов представил Николаю I доклад «О журналах «Современник» и «Отечественные записки». Граф был испуган новой революцией во Франции и предлагал привести «к общему знаменателю» издания, которые позволяли себе «вредное направление». Император создал особый секретный комитет и приказал донести ему «с доказательствами где найдет какие упущения цензуры и ее начальства и которые журналы и в чем вышли из своей программы». Комитет приступил к «ревизии русской литературы» и обратил внимание на повести Салтыкова-Щедрина.

«Скитальческая жизнь в глухом краю»: ссылка в Вятку

Салтыков-Щедрин только получил повышение до титулярного советника, когда 20 апреля 1848 года в его квартире появился жандарм с предписанием ехать в какую-то «северную трущобу». Писателя выслали на службу в Вятку. Он прожил там до ноября 1855 года, и все это время ему было запрещено писать.

В Вятском губернском правлении Салтыков-Щедрин служил младшим чиновником. Но уже через два месяца губернатор назначил его своим старшим чиновником для особых поручений. Писатель расследовал мелкие дела — например, «о злоупотреблениях в Вятской городской полиции по заготовлению арестантской одежды». Он много работал, стал постоянным посетителем дома губернатора и светских салонов. В 1849 году составил отчет по управлению Вятской губернией за прошлый год — его представили министру внутренних дел. А в 1850 году Салтыков-Щедрин подготовил «Вятскую выставку сельских произведений». Министерство государственных имуществ назвало ее «одною из наиболее изобильных, благоустроенных и поучительных во всей империи». Вскоре писателя назначили советником Губернского управления. Он возглавил хозяйственное отделение, усмирял крестьянские бунты и ездил со следственными делами по Вятской, Пермской, Казанской и Нижегородской губерниям. Так Салтыков-Щедрин наблюдал за крестьянской и чиновничьей жизнью, которую впоследствии описал во многих своих произведениях.

В 1851 году в Вятку приехал новый вице-губернатор Аполлон Болтин. Вскоре Салтыков-Щедрин сблизился и с ним, часто бывал в гостях и влюбился в одну из дочерей чиновника — Елизавету. Он писал: «То была первая свежая любовь моя, то были первые сладкие тревоги моего сердца!» Вскоре губернатора с семьей перевели во Владимир, и перед их отъездом писатель попросил у Болтина руки его дочери, но тот посчитал, что Елизавета еще слишком юна, и отложил ответ на год. Болтин разрешил помолвку только в апреле 1855 года.

Салтыков-Щедрин несколько раз писал императору и просил освободить его из ссылки за хорошую службу. За писателя хлопотали родители и друзья, однако ответ был один — «рано».

18 февраля 1855 года скончался Николай I. А в сентябре в Вятку приехал генерал-адъютант Петр Ланской — двоюродный брат министра внутренних дел Сергея Ланского — с женой Натальей Гончаровой-Пушкиной. Им представили Салтыкова-Щедрина как талантливого человека и бывшего лицеиста, который, подобно Пушкину, испытал на себе немилость императора. Вскоре Ланской написал брату официальное письмо, в котором просил «исходатайствовать» Салтыкову-Щедрину «всемилостивейшее прощение». 12 ноября министр внутренних дел доложил о писателе Александру II, и тот приказал «дозволить Салтыкову проживать и служить, где пожелает».

«Писал и служил, служил и писал»: возвращение в Петербург

Салтыков-Щедрин выехал из Вятки 24 декабря 1855 года. Он погостил на родине у матери, съездил к невесте во Владимир и 14 января 1856 года наконец добрался до Санкт-Петербурга. Там он устроился в Министерство внутренних дел и служил под начальством Николая Милютина, тогда директора хозяйственного департамента. А 6 июня 1856 года писатель обвенчался с Елизаветой Болтиной в Москве в Крестовоздвиженской церкви на Воздвиженке. Однако из родственников на свадьбе со стороны Салтыкова-Щедрина присутствовал лишь младший брат Илья. Мать не одобряла этот брак и лишила сына материальной поддержки. Через год после свадьбы она писала другому своему сыну Дмитрию: «Да что делать ныне матери в отставке, только дай, а более и знать не хотим. Коллежский советник… с голой барыней своей. Вот ворона-то залетела в барские хоромы, ну да работай, пиши статьи, добывай деньги ради барыни».

В это время Салтыков-Щедрин активно занялся литературой. Как сам он вспоминал в свои поздние годы, «писал и служил, служил и писал». В 1856–1857 годах он создал «Губернские очерки» — цикл о провинциальной России, которую писатель досконально узнал за семь с половиной лет ссылки. Произведение сильно отличалось от прозы Салтыкова-Щедрина 1840-х годов. В нем, как писал литературовед Константин Тюнькин, автор представлял чиновника не как «бедного человека, вызывающего жалость и сочувствие», а как «грубого и хитрого стяжателя, хищника, паразитирующего на народном невежестве, бедности и несчастье».

Первым, кому Салтыков-Щедрин дал прочитать очерки, стал его бывший сослуживец по канцелярии военного министерства, беллетрист и критик Александр Дружинин. Он похвалил сочинения: «Вот вы стали на настоящую дорогу, это совсем не похоже на то, что писали прежде». Однако писатель опасался печатать обличительные очерки в «Современнике» и в 1856 году начал публиковать их в новом московском либеральном журнале «Русский вестник». «Губернские очерки» быстро стали популярны, Салтыкова-Щедрина называли наследником Николая Гоголя.

В 1858 году Салтыкова-Щедрина назначили вице-губернатором Рязани, а через два года перевели в Тверь. На службе он боролся со взяточничеством и воровством. Параллельно писатель печатал «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе», а также статьи по крестьянскому вопросу в журналах «Русский вестник», «Современник» и «Библиотека для чтения».

В 1862 году писатель вышел в отставку, переехал в Петербург и стал редактором «Современника» — его пригласил поэт и писатель Николай Некрасов, который на тот момент руководил журналом. Каждый месяц Салтыков-Щедрин выпускал обозрение «Наша общественная жизнь», но через два года покинул редакцию из-за внутренних разногласий и вернулся на государственную службу. В 1865–1868 годах он возглавлял Казенные палаты в Пензе, Туле и Рязани. В то же время Салтыков писал памфлеты-гротески, в которых начальники этих мест узнавали себя. Из-за этого у писателя часто возникали конфликты с местными властями, и ему приходилось менять место службы. Но после жалобы рязанского губернатора в 1868 году его окончательно отправили на пенсию. А в 1869-м Салтыков-Щедрин выпустил «Письма о провинции», в которых рассказал о своих наблюдениях за жизнью этих городов.

«Вершина сатирического искусства»: роман «История одного города»

С конца 1860-х Михаил Салтыков-Щедрин сосредоточился на литературе. Он переехал в Петербург и принял приглашение Николая Некрасова стать соредактором журнала «Отечественные записки». А в 1869 году начал по частям печатать «Историю одного города». Это произведение литературоведы назвали вершиной его сатирического искусства. В романе автор в ироничном тоне описал жизнь в вымышленном городе Глупове, а также высмеял деятельность градоначальников и его приближенных, которые в разное время там правили. Прототипами некоторых героев были императоры Петр I, Петр III, Павел I, Александр I, Николай I, а также государственные деятели Михаил Сперанский и граф Алексей Аракчеев.

В 1870 году произведение вышло отдельным изданием. Русский писатель Иван Тургенев похвалил книгу и отметил, что в ней отражена «сатирическая история русского общества во второй половине прошлого и начале нынешнего столетия». А публицист Алексей Суворин, напротив, выпустил статью «Историческая сатира», где писал, что Салтыков-Щедрин глумится над русским народом и искажает исторические факты. На это сатирик ответил: «Я же, благодаря моему создателю, могу каждое свое сочинение объяснить, против чего они направлены, и доказать, что они… направлены против тех проявлений произвола и дикости, которые каждому честному человеку претят».

«Его сказки — та же сатира, и сатира едкая»

В 1869 году Салтыков-Щедрин создал свои первые сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» и «Дикий помещик». В них писатель снова высмеивал помещичье-бюрократическую систему и воспевал крестьянский труд. Его сказки напоминали басни: в них были подтекст, мораль и много иносказаний.

В декабре 1882 года Салтыков-Щедрин вернулся к этому жанру и подготовил к февральской книжке «Отечественных записок» три сказки — «Премудрый пискарь», «Бедный волк» и «Самоотверженный заяц». Они уже больше напоминали русские народные сказки о животных, но в то же время несли социально-политический смысл. Тогда же «Отечественные записки» уже начали получать предупреждения о цензуре. Поэтому Салтыков-Щедрин решил выпустить эти три сказки только через два года. К произведениям он добавил подзаголовок: «для детей изрядного возраста». Один из цензоров писал: «То, что г. Салтыков называет сказками, вовсе не отвечает своему названию; его сказки — та же сатира, и сатира едкая… направленная против общественного и политического нашего устройства». Вторую и третью серии сказок цензура не пропустила, а в апреле 1884 года «Отечественные записки» закрыли за «вредное направление». Сборник «Сказки», цикл очерков «Мелочи жизни» и автобиографический роман «Пошехонская старина» Салтыков-Щедрин публиковал уже в журнале «Вестник Европы». Но не все сказки вышли в печать при жизни автора. Параллельно писатель создавал романы «Современная идиллия» и «Господа Головлевы», а также цикл «Пошехонские рассказы».

В начале 1870-х у Салтыкова-Щедрина родились двое детей — Константин и Елизавета. Дочь его друга Софья Унковкая вспоминала: «Издавая свои сочинения, всегда мечтал составить капитал не менее как в 300 тысяч, чтобы обеспечить жену, сына и дочь, и это ему удалось. К концу жизни капитал его как раз равнялся этой цифре, который он разделил между тремя».

С 1875 года писатель тяжело болел. В последний год жизни он писал: «Не проходило почти ни одного дня, в который я мог бы сказать, что чувствую себя изрядно. Постоянные болезненные припадки и мучительная восприимчивость, с которою я всегда относился к современности, положили начало тому злому недугу, с которым я сойду в могилу». А закрытие «Отечественных записок» и болезнь сына окончательно сломили его. И тем не менее писатель трудился до последнего: за несколько дней до смерти он начал писать произведение «Забытые слова».

Салтыков-Щедрин считал, что все литераторы, особенно схожих взглядов, должны покоиться на Волковском кладбище. Здесь были похоронены писатели Александр Радищев, Виссарион Белинский, Николай Добролюбов, Дмитрий Писарев, Иван Тургенев. Поэтому в 1878 году он рассердился, когда Николай Некрасов, согласно завещанию, был погребен на кладбище петербургского Новодевичьего монастыря, а не на Волковском «со своими».

Михаил Салтыков-Щедрин умер 10 мая 1889 года в Петербурге. По завещанию его похоронили рядом с Иваном Тургеневым на Волковском кладбище.