1. Сущность процесса пищеварения.

2. Пищеварение в ротовой полости.

3. Пищеварение в однокамерном желудке.

4. Желудочное пищеварение у лошади.

5. Желудочное пищеварение у свиней.

1. Пищеварение – (начальный этап обмена веществ) совокупность механических, химических и биологических процессов, обеспечивающих обработку и превращение пищевых продуктов в простые химические соединения, способные усваиваться клетками организма и использоваться как пластический и энергетический материал. Последовательная цепь процессов, приводящая к расщеплению пищевых веществ до мономеров, способных всасываться, носит название пищеварительного конвейера.

Механическая обработка корма состоит в измельчении, перетирании, увлажнении и превращении в кашицеобразную массу как жевательным аппаратом, так и при помощи мускулатуры пищеварительного тракта.

Биологическая обработка корма осуществляется под влиянием микроорганизмов, населяющих пищеварительный тракт. Микроорганизмы действуют на кормовые вещества при помощи вырабатываемых ими ферментов.

Процесс пищеварения происходит в пищеварительном тракте, который делится на три отдела: передний, средний и задний. К переднему отделу относят ротовую полость с вспомогательными органами, глотку и пищевод, к среднему – желудок и отдел тонких кишок, к заднему – отдел толстых кишок.

· Внутриклеточное пищеварение — процесс, тесно связанный с эндоцитозом и характерен для групп эукариотных организмов и лейкоцитов (фагоцитоза, пиноцитоз ). При этом способе пищеварительные ферменты освобождаются из лизосом и осуществляют гидролиз питательных веществ.

· Внекишечное пищеварение — характерно для некоторых животных, которые обладают кишечником, но вводят пищеварительные ферменты в тело добычи, всасывая затем полупереваренную пищу (наиболее известные из таких животных — пауки и личинки жуков-плавунцов).

· Пристеночное или мембранное пищеварение — происходит в слое слизи между микроворсинками тонкого кишечника и непосредственно на их поверхности (в гликокаликсе ) у позвоночных и некоторых других животны

Прием корма определяет чувство голода связано с повышением возбудимости пищевого центра, который и регулирует пищевое поведение животных. Пищевой центр — это очень сложный гипоталамо-лимбикоретикулокортикальный комплекс. Ведущим его отделом являются латеральные ядра гипоталамуса. При их разрушении наблюдается отказ от пищи (афагия), а при раздражении — усиленное потребление пищи (гиперфагия). Функциональное состояние пищевого центра определяется химическим составом крови; наличием в ней глюкозы, аминокислот, жирных кислот и других метаболитов, а также гормонов поджелудочной железы и энтериновой системы. Наряду с гуморальными факторами на возбудимость пищевого центра влияют и рефлекторные реакции, исходящие от раздражения разнообразных рецепторов пищеварительного тракта.

Ощущение жажды, связанное с уменьшением поступления воды в организм или с большой ее потерей вследствие усиленного потоотделения или избыточного приема минеральных веществ. При этом наблюдается сухость в ротовой полости, снижение уровня соливации, диуреза, потоотделения. При более значительном дефиците воды в организме наступают нарушения многих жизненно–важных функций.Механизм возникновения чувства жажды многообразен. Он связан с возбуждением осморецепторных клеток гипоталамуса, где располагается центр, регулирующий водный обмен, а также возбуждением разнообразных рецепторов пищеварительной и других систем организма. С приемом воды ощущение жажды проходит.

2. Пищеварение в ротовой полости состоит из приема корма и воды, жевания, слюноотделения и глотания.

Прием корма. В отыскивании, оценке качества и в самом механизме приема корма у животных много общего, но имеются и некоторые видовые особенности. Животные отыскивают корм и определяют его пищевую пригодность с участием органов зрения, обоняния, осязания, вкуса. Лошади, мелкий рогатый скот принимают корм главным образом хорошо подвижными губами и отрывают его резцами; крупный рогатый скот, свиньи — языком, губами; плотоядные — резцами и клыками; птицы — клювом. Питье воды происходит путем погружения в нее губной щели с последующим насасыванием движениями щек и языка. Плотоядные воду и жидкий корм лакают, птицы захватывают воду клювом, запрокидывают голову, чем облегчают ее заглатывание.

Жевание осуществляется разнообразными движениями нижней челюсти, благодаря чему корм измельчается, дробится, перетирается. В результате этого увеличивается его поверхность, он хорошо увлажняется слюной и становится доступным для проглатывания. Лошади и свиньи тщательно жуют корм, жвачные животные — поверхностно, поэтому они могут заглатывать разнообразные посторонние предметы. Этому способствует также низкая тактильная чувствительность слизистой оболочки ротовой полости. Количество затраченных жевательных движений у животных зависит от вида корма и технологии его приготовления.

Жевание — акт рефлекторный, но произвольный. Возникшее от раздражения кормом рецепторов ротовой полости возбуждение по афферентным нервам (язычная ветвь тройничного нерва, языкоглоточный нерв, верхнегортанная веточка блуждающего нерва) передается в центр жевания продолговатого мозга. От него возбуждение по эфферентным волокнам тройничного, лицевого и подъязычного нервов поступает к жевательным мышцам и за счет их сокращения происходит акт жевания.

Слюна — продукт секреторной деятельности слюнных желез. По характеру выделяемого секрета слюнные железы делят на серозные, слизистые и смешанные. Слизистые железы выделяют слюну, содержащую слизистое вещество — муцин. К ним относятся мелкие слюнные железы и отдельные бокаловидные клетки. В состав секрета серозных желез входят белки. Это околоушные и некоторые мелкие железы языка. Подчелюстная, подъязычная и щечные железы выделяют серозно-слизистый секрет.

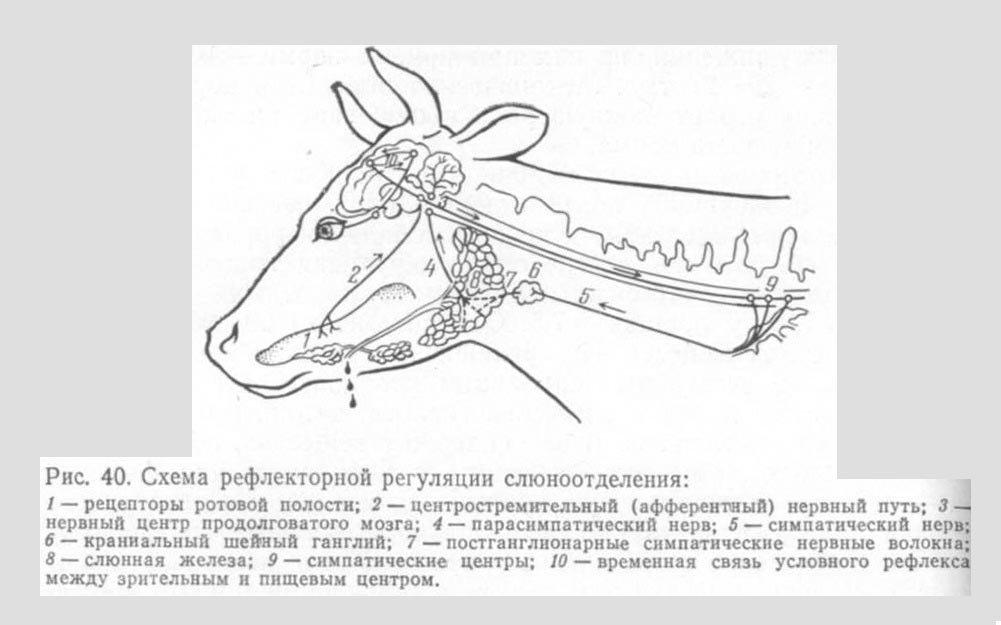

Регуляция слюноотделения происходит сложнорефлекторным путем (безусловный и условный рефлексы). При поступлении пищи в ротовую полость происходит раздражение механо-, термо- и хеморецепторов слизистой оболочки. Возбуждение от этих рецепторов по чувствительным волокнам язычной ветви тройничного нерва, языкоглоточного нерва, и верхнегортанного нерва поступает в центр слюноотделения в продолговатом мозге. Эфферентный путь представлен парасимпатическими и симпатическими волокнами. Парасимпатическая иннервация слюнных желез осуществляется волокнами языкоглоточного нерва, барабанной струны и лицевого нерва, при этом выделяется большое количество жидкой слюны с малым содержанием органических веществ. Симпатическая иннервация – нервные волокна отходят от верхнего шейного симпатического узла, а тела преганглионарных нейронов находятся в боковых рогах спинного мозга на уровне II-IV грудных сегментов. Раздражении симпатических волокон, вызывает отделение небольшого количества густой, вязкой слюны, которая содержит мало солей и много органических веществ.

Гуморальная регуляция деятельности слюнных желез имеет второстепенное значение. Установлено, что при раздражении парасимпатических нервов слюнной железы в ней образуется тканевый гормон калликреин, который вызывает расширение кровеносных сосудов, влияет на проницаемость мембран и может изменять секрецию денервированной слюнной железы.

Слюноотделение осуществляется не только с помощью безусловных, но и условных рефлексов. Вид и запах пищи, звуки, связанные с приготовлением пищи, а также другие раздражители, если они раньше совпадали с приемом пищи, разговор и воспоминание о пище вызывают условно-рефлекторное слюноотделение.

Пищеварительная: действие амиолитических ферментов; формирование пищевого комка; обеспечение вкусовых ощущений (при растворении пищевых продуктов); способствует глотанию; стимулирует деятельность других отделов ЖКТ.

Экскреторная: выделяет продукты обмена белков, минеральные вещества, некоторые лекарства, спирты.

Трофическая функция. Слюна является источником кальция, фосфора, цинка для формирования эмали зуба.

3. Пищеварение в однокамерном желудке.

Желудок (gaster, s. ventriculus) расширенный отдел пищеварительного тракта мешковидной формы располагается в верхней левой части брюшной полости за диафрагмой — орган, перерабатывающий пищу при помощи пищеварительных соков.

Пищеварительными функциями желудка являются депонирование, механическая и химическая обработка пищи и постепенная порционная эвакуация содержимого желудка в кишечник. Пища, находясь в течение нескольких часов в желудке, набухает, разжижается, многие ее компоненты растворяются и подвергаются гидролизу ферментами слюны и желудочного сока.

Желудок выполняет следующие функции:

1. Депонирующая. Пища находится в желудке несколько часов.

2. Секреторная. Клетки его слизистой вырабатывают желудочный сок.

3. Моторная. Он обеспечивает перемешивание и перемещение пищевых масс в кишечник.

4. Всасывательная. В нем всасывается небольшое количество воды, глюкозы, аминокислот, спиртов.

5. Экскреторная. С желудочным соком в пищеварительный канал выводятся некоторые продукты обмена (мочевина, креатинин и соли тяжелых металлов).

7. Защитная. Желудок является барьером для патогенной микрофлоры, а также вредных пищевых веществ (рвота).

8. Участие в гемопоэзе (выработка внутреннего фактора Кастля – обеспечивает всасывание витамина В12).

1. Однокамерные простые желудки – собака, человек.

2. Однокамерные сложные желудки – лошадь, свинья (имеется слепой мешок, дивертикул, слизистая оболочка которого пищеводного типа).

3. Многокамерные желудки это жвачные животные (крупный рогатый скот, овцы, козы, буйволы, верблюды, северные олени и др.). У них преобладает желудочное пищеварение, и значительная часть корма переваривается без участия ферментов пищеварительных соков под влиянием ферментов микроорганизмов, населяющих пищеварительный тракт.

Стенка желудка состоит из трех слоев:

Секреторные зоны желудка.

Кардиальная зона, примыкающая к пищеводу с расположенными в ней кардиальными железами пищеводного типа, вырабатывающими слизистый секрет;

Донная (фундальная зона), включающая дно, тело и часть малой кривизны желудка с наличием в ней фундальных желез трех видов секретирующих клеток: главные, пепсиновые клетки вырабатывают ферменты, обкладочные — соляную кислоту и слизистый секрет, добавочные — слизь.

Пилорическая зона, прилегающая к пилорусу, содержит пилорические железы, вырабатывающие ферменты и слизь. Соляная кислота в пилорической части желудка не вырабатывается.

Ферменты желудочного сока. В желудочном соке выделено семь видов неактивных предшественников (проферментов), находящихся в клетках желудочных желез в виде гранул пепсиногенов, объединенных под общим названием пепсины. В полости желудка пепсиноген активируется HC l путем отщепления от него ингибирующего белкового комплекса. Пепсин действует на пептидные связи белковой молекулы и она распадается на пептоны, протеазы и пептиды.

Различают следующие основные пепсины:

· пепсин А — группа ферментов, гидролизирующих белки при рН 1,5–2,0;

· пепсин С (желудочный катепсин) реализует свое действие при рН 3,2–3,5;

· пепсин В (парапепсин, желатиназа) разжижает желатин, действует на белки соединительной ткани при рН менее 5,6;

· пепсин Д (реннин, химозин) действует в присутствии ионов кальция на казеиноген молока и переводит его в казеин с образованием творожистой части и сыворотки молока.

К другим ферментам желудочного сока относятся желудочная липаза, расщепляющая эмульгированные жиры (жир молока) на глицерин и жирные кислоты при рН 5,9–7,9. Фермента больше вырабатывается у молодняка в период их молочного кормления.

Лизоцим (мурамидаза) обладает антибактериальным свойством.

В желудочном пищеварении существенную роль выполняют ферменты растительных кормов (фитоферменты), которые особенно большое значение имеют при гидролизе питательных веществ в желудке жвачных, лошадей и свиней.

Желудочная слизь и ее значение. Слизь вырабатывается всеми, но больше добавочными клетками слизистой оболочки желудка (мукоциты). Слой слизи предохраняет оболочку желудка от механических, химических, температурных повреждений, от ее самопереваривания (аутолиза) под действием HC l и пепсинов. Ряд авторов считают, что переваривающему действию сока на желудок, наряду со слизью, препятствует щелочная реакция крови, обильно циркулирующая в стенке желудка и наличие в ней фермента — антипепсина. Нейтральные мукополисахариды (основная часть слизи) входят в состав групповых антигенов крови и антианемического фактора Касла. Гликопротеины, вырабатываемые обкладочными (париентальными) клетками являются внутренним фактором Касла, необходимым для всасывания витамина В 12.

Значение соляной кислоты в пищеварении. Находясь в свободном и связанном состоянии, она выполняет большую роль в пищеварении:

· активирует пепсиноген в пепсин и создает для его действия кислую среду;

· гормон просекретин переводит в активную форму секретин, влияющий на секрецию панкреатического сока;

· декальцинирует и этим разрыхляет кости;

· денатурирует белки, в результате чего они набухают, что облегчает их гидролиз;

· действует бактерицидно на гнилостную и бродильную микрофлору;

· участвует в механизме перехода содержимого из желудка в кишечник;

· способствует створаживанию молока в желудке;

· активирует моторику желудка;

· активирует гормон прогастрин в гастрин, участвующий в регуляции желудочного соковыделения.

Состав желудочного сока. Чистый желудочный сок представляет собой бесцветную, прозрачную жидкость кислой реакции (рН 0,8–1,2) с наличием небольшого количества слизи и клеток отторгнутого эпителия. Кислая реакция сока обусловлена наличием в нем соляной кислоты и других кислореагирующих соединений. В состав неорганической части сока входят минеральные вещества: неорганические ионы — катионы калия, натрия, аммония, магния, кальция, анионы хлора, небольшое количество сульфатов, фосфатов и бикарбонатов, имеющиеся в слюне. Органические вещества представлены белковыми соединениями, молочной кислотой, глюкозой, креатинфосфорной кислотой, мочевиной, мочевой кислотой. Белковые соединения — это в основном протеолитические и липолитические ферменты, из которых наиболее важную роль в желудочном пищеварении играют пепсины.

2. Регуляция секреции желудочного сока. В желудочной секреции выделяют три основные фазы: сложнорефлекторную; желудочную нервно-гуморальную; кишечную гуморальную.

5. экстрактивных веществ корма и продуктов гидролиза питательных веществ, которые всасываются и с током крови доставляются к фундальным железам.. Гастрин образуется в пилорической части желудка в неактивном состоянии (прогастрин) и превращается в активное вещество под действием соляной кислоты. Гастрин стимулирует освобождение такого биологически активного вещества, как гистамин. Гастрин и гистамин оказывают стимулирующее действие на желудочную секрецию, в первую очередь соляной кислоты.

6. Третья фаза желудочной секреции — кишечная гуморальная — начинается при поступлении частично переваренного пищевого кома в двенадцатиперстную кишку. При действии на ее слизистую оболочку промежуточных продуктов гидролиза белков выделяется гормон мотилин, который возбуждает желудочную секрецию. В слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки и начальном отделе тощей кишки образуется полипептид — энтерогастрин, действие которого аналогично гастрину. Продукты переваривания пищи (особенно белки), всосавшись в кишечнике в кровь, могут стимулировать желудочные железы, усиливая образование гиста-

Моторная активность желудка. Прием пищи приводит к рефлекторному расслаблению стенок желудка, что способствует депонированию пищевого кома в полости желудка и транспорту желудочного сока.

Гладкие мышцы стенок желудка способны к спонтанной активности (автоматии). В наполненном желудке возникают два основных типа сокращений: тонические и перистальтические.

Т о н и ч е с к и е с о к р а щ е н и я появляются в виде волнообразно распространяющегося сжатия продольного и косого мышечных слоев, происходит перемешивание содержимого.

П е р и с т а л ь т и ч е с к и е с о к р а щ е н и я совершаются на фоне тонических в форме волнообразного перемещения кольца сужения вдоль желудка, что обеспечивает передвижение химуса.

Моторная активность желудка регулируется парасимпатическими (блуждающим) и симпатическими (чревным) нервами. Блуждающий нерв, как правило, активирует ее, а чревный подавляет. Особенностью иннервации желудка (и всего желудочнокишечного тракта) является наличие в его стенке метасимпатической нервной системы (интрамуральных сплетений): межмышечного (или Ауэрбахова) сплетения, локализованного между кольцевым и продольным слоями мышц, и подслизистого (или Мейснерова) сплетения, расположенного между слизистой и серозной оболочками. Ганглии подобных интрамуральных сплетений представляют собой полностью автономные образования, имеющие собственные рефлекторные дуги и способные функционировать даже при полной децентрализации.

6. Желудочное пищеварение у лошади.

5. Желудочное пищеварение у свиней. Желудок однокамерный, пищеводно-кишечного типа. В нем выделяют пищеводную, кардиальную, слепой выступ (дивертикул), фундальную и пилорическую зоны. Емкость желудка — до 10 л. Слизистая оболочка пищеводной зоны желез не имеет, а в зоне слепого мешка (дивертикуле) и кардиальной зоне железы вырабатывают, главным образом, слизистый секрет. В слизистой оболочке других зон содержатся секреторные железы, вырабатывающие сок с разного вида пепсинами и соляной кислотой, которая создает сравнительно высокую кислотность (0,35–0,45%). Большая часть HC l находится в связанном состоянии. Наличие липазы и амилазы в соке не установлено. Гидролиз углеводов осуществляется за счет амилолитических ферментов слюны и бактериальных процессов, а жиров — за счет липаз, забрасываемых с химусом кишечника. Как и у лошадей, корм в желудке, хотя и не так строго, но располагается послойно и относительно слабо перемешивается. В начальной фазе желудочного пищеварения идет гидролиз углеводов (амилолитические процессы), постепенно сменяясь на протеолитические. Наиболее благоприятные условия для гидролиза углеводов в слепом мешке и в кардиальной зоне. Желудочный сок выделяется непрерывно. Прием корма заметно усиливает соковыделение, в котором достаточно хорошо просматриваются все три фазы секреции. Как и у других животных, выделение сока и ферментов зависит от вида и качества кормов и подчинено тем же механизмам регуляции.

ПИЩЕВАРЕНИЕ ЖИВОТНОГО

В процессе жизнедеятельности организм животного нуждается в непрерывном поступлении из внешней среды питательных веществ, необходимых для энергетических (выполнение работы, согревание тела и др.) и пластических (образование клеток, тканей) целей.

Пополнение организма питательными веществами происходит за счет корма, в состав которого входят белки, углеводы, жиры, витамины, вода, минеральные и другие вещества. Однако белки, жиры и углеводы корма, являющиеся высокомолекулярными соединениями, в их естественном виде не могут всасываться из пищеварительного тракта в кровь и лимфу, а следовательно, быть усвоены клетками и тканями организма. Сущность процесса пищеварения и состоит в превращении сложных питательных веществ корма в простые низкомолекулярные соединения и во всасывании последних из желудочно-кишечного тракта в кровь и лимфу.

Механическая обработка корма состоит в измельчении, перетирании, увлажнении и превращении в кашицеобразную массу как жевательным аппаратом, так и при помощи мускулатуры пищеварительного тракта.

Биологическая обработка корма осуществляется под влиянием микроорганизмов, населяющих пищеварительный тракт. Микроорганизмы действуют на кормовые вещества при помощи вырабатываемых ими ферментов.

Основными функциями органов пищеварения являются: секреторная, двигательная, всасывательная, обменная и экскреторная.

Секреторная функция осуществляется пищеварительными железами, которые выделяют слюну, желудочный, кишечный и поджелудочный соки, а также желчь.

Двигательная функция осуществляется мускулатурой пищеварительного тракта и состоит в приеме корма, его передвижении и перемешивании.

Всасывание продуктов переваривания корма осуществляется слизистой оболочкой желудка, тонкого и толстого кишечника В ротовой полости всасывание незначительное.

Обменные функции органов пищеварения состоят в том, что между просветом желудочно-кишечного тракта и кровью постоянно происходит обмен белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и воды.

Экскреторная функция пищеварительных органов состоит в выделении из организма некоторых продуктов обмена, ядовитых и других вредных для организма веществ.

В пищеварительном тракте имеются различные отделы, которые друг от друга отделены клапанами или мышечными жомами: ротовая полость, желудок, тонкий и толстый отделы кишечника. Каждый выполняет свою функцию. Однако все они функционально и морфологически один с другим связаны, и изменение деятельности в одном из их отражается на функции других отделов.

Пищеварение в ротовой полости. Ротовое пищеварение включает три этапа:

2) собственно ротовое пищеварение- жевание и ослюнение,

Прием корма осуществляется в результате сложного взаимодействия различных пищевых реакций, включающих общее пищевое возбуждение (аппетит), отыскание и выбор корма, захват корма, пережевывание, формирование пищевого кома и проглатывание.

Отыскивают корм сельскохозяйственные животные при помощи органов зрения, обоняния и осязания. Тонкое обоняние позволяет им различать ядовитые травы и испорченные корма.

Животные разных видов захватывают корм по-разному:

крупный рогатый скот преимущественно языком, который покрыт у него ороговевшими сосочками, направленными к глотке;

Корм в ротовой полости смешивается со слюной, которая вырабатывается околоушной, подъязычной и подчелюстной железами, я также мелкими железами слизистой оболочки ротовой полости.

Слюноотделение регулируется центральной нервной системой и представляет собой сложную рефлекторную реакцию. Слюноотделительные рефлексы могут быть условными и безусловными. При безусловном рефлексе корм раздражает рецепторы ротовой полости, по центростремительным (афферентным) нервам возбуждение передается в пищевой центр продолговатого мозга, а оттуда по центробежным симпатическим и парасимпатическим нервам импульсы посылаются к слюнным железам, и они начинают выделять слюну.

Условно-рефлекторное слюноотделение

Пищевой ком продвигается по пищеводу благодаря его пери- стальтическим сокращениям, которые вызываются импульсами блуждающих нервов.

Пищеварение в желудке. Из пищевода корм поступает в желудок, где задерживается определенное время и подвергается дальнейшей механической и химической обработке.

В желудочном соке содержатся три фермента: пепсин, химозин и липаза.

Пепсин расщепляет белок корма до альбумоз и пептонов, т. е. осуществляет начальный этап гидролиза белка. Выделяется он в неактивном состоянии в виде пепсиногенов. Под влиянием соляной кислоты последние превращаются в активный пепсин. Оптимум протеазного действия пепсина наблюдается при рН 1,5-2.

Липаза расщепляет нейтральные жиры на жирные кислоты и глицерин.

Фермента, действующего на углеводы, в желудочном соке нет. Важную роль в желудочном пищеварении играет соляная кислота. Кроме активации пепсиногена, она способствует створаживанию молока, обладает бактерицидностью, вызывает денатурацию белка и тем самым способствует их ферментативному расщеплению. Концентрация соляной кислоты в желудочном соке колеблется от 0,2 до 0,5%.

Слизь желудочных желез выполняет защитную функцию, предохраняя слизистую оболочку желудка от различных химических, термических и механических повреждений.

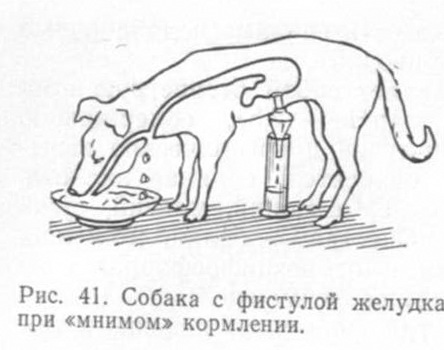

Убедительно доказывает рефлекторное

Выделение желудочного сока на вид и запах корма условно- рефлекторно.

Вторая фаза отделения желудочного сока нервно-химическая, или гуморальная, обусловлена влиянием на желудочные желез. Химических веществ корма, продуктов их расщепления, всосавшихся в кровь. При раздражение пилорической зоны желудка в стенке вырабатывается гормон гастрин, который всасывается в кровь и затем стимулирует отделение сока железами дна желудка.

Следует отметить, что механическое раздражение слизистой оболочки желудка также вызывает секрецию его желез.

В практике животноводства необходимо обращать внимания на поддержание хорошего аппетита у животных (сдабривание кормов, подготовка кормов к скармливанию, разнообразие рационов), так как только при этом условии можно получить высокую продуктивность.

Двигательная функция желудка проявляется в сокращении его главных мышечных волокон, благодаря чему происходит перемешивание корма и передвижение его в пилорическую область, а затем в двенадцатиперстную кишку.

Различают ритмические и тонические сокращения. При ритмических сокращениях гладкие мышцы желудка периодически сокращаются и расслабляются, а при тонических происходит длительное напряжение мускулатуры.

Регуляция моторики осуществляется парасимпатическими и симпатическими нервами, первые из них возбуждают сокращения мышц желудка, вторые тормозят.

Переход содержимого желудка в кишечник осуществляется благодаря работе пилорического сфинктера. Полужидкая кислая кашица корма, поступившая в пилорическую область, раздражает рецепторы слизистой оболочки, что вызывает рефлекторное раскрытие пилорического сфинктера, и порция корма переходит в двенадцатиперстную кишку. Соляная кислота, поступившая вместе с кормом в кишку, действует на ее рецепторы и вызывает рефлекторное запирание пилорического сфинктера. Сфинктер остается закрытым до тех пор, пока соляная кислота нейтрализуется желчью, кишечным и панкреатическим соками и реакция в кишечнике не станет щелочной.

Скорость перехода содержимого желудка в кишечник зависит от вида корма. Эвакуация овса из желудка лошади начинается через 7-9 мин после кормления, а через 4-4,5 ч он уже весь переходит в кишечник. При регулярном кормлении (2-3 раза) желудок у лошади всегда бывает заполнен и только после часового голодания в нем остаются следы корма. У свиней основная масса корма покидает желудок через 6-8 ч, а иногда через 12 ч после кормления.

У новорожденных телят рубец не функционирует. Молоко переходит из пищевода по пищеводному желобу прямо в сычуг, минуя рубец. При медленной выпойке молока желоб смыкается полностью, образуя трубку, служащую продолжением пищевода. При быстрой выпойке молока желоб смыкается не полностью, и молоко частично попадает в рубец, где может задерживаться, загнивать и вызывать расстройство пищеварения.

В преджелудках под влиянием микрофлоры (симбионтное пищеварение) и ферментов самого корма (аутолитическое пищеварение) происходят сложные пищеварительные и обменные процессы.

В рубце имеются три группы микроорганизмов: бактерии, простейшие и грибки. Бактерии представлены целлюлозолитическими, молочнокислыми, стрептококками. Всего выделено около 20 видов бактерий. В 1 г содержимого рубца насчитывается от 1 до 10 млрд. бактерий. Простейшие рубца включают до 120 видов. В 1 г содержимого рубца их около 1 млн. Инфузории механически расщепляют и разрывают клетчатку, используя ее для своего питания и делая доступной действию ферментов. Грибки также играют важную роль в рубцовом пищеварении.

Количество и видовой состав микроорганизмов в рубце у жвачных животных зависит от ряда факторов, причем условия кормления играют первостепенную роль. При каждой смене рациона меняется и микрофлора, поэтому для жвачных животных особое значение имеет постепенный переход от одного рациона к другому, чтобы дать возможность микрофлоре приспособляться к характеру корма.

В рубце подвергается гидролизу и другим превращениям 40- 80% поступившего с кормом белка. Под влиянием протеолитических ферментов микроорганизмов белки корма расщепляются до пептидов, аминокислот, а затем до аммиака. Бактерии используют аминокислоты и аммиак для синтеза белка собственного тела. Считают, что в рубце за сутки может синтезироваться от 100 до 450 г микробного белка. В дальнейшем бактерии и инфузории вместе с содержимым рубца поступают в сычуг и кишечник, где погибают и перевариваются до аминокислот. Считают, что за счет белка микроорганизмов жвачные могут удовлетворять до 20- 30% потребности белка.

В рубце у жвачных животных микроорганизмы синтезируют аминокислоты, в том числе и незаменимые.

Микроорганизмы рубца могут использовать небелковые азотистые вещества (карбамид и др.). Под воздействием фермента уреазы, продуцируемой бактериями, мочевина распадается. Образуется аммиак, азот которого бактерии используют для синтеза белка своего тела.

В процессе жизнедеятельности микроорганизмы рубца синтезируют витамины группы В (рибофлавин, тиамин, никотиновую, фолиевую и пантотеновую кислоты, биотин, пиродоксин, цианоко-баламин), а также жирорастворимый витамин К.

Под влиянием липолитических ферментов микроорганизмов в рубце жиры корма гидролизуются до глицерина и жирных кислот, а затем в стенке рубца синтезируются вновь.

Пищеварение в тонком кишечнике. Содержимое желудка, поступив в двенадцатиперстную кишку, подвергается действию поджелудочного и кишечного соков и желчи.

1) амилазой, расщепляющей крахмал и гликоген до мальтозы;

2) глюкозидазой, расщепляющей мальтозу на две молекулы глюкозы;

3) галактозидазой, расщепляющей молочный сахар на глюкозу и галактозу;

4) фруктофуронидазой, расщепляющей сахарозу на глюкозу и фруктозу.

Секреторная деятельность поджелудочной железы регулируется нервной системой и гуморально.

Различают два вида желчи: печеночную и пузырную. Печеночная желчь жидкая, прозрачная, светло-желтого цвета; пузырная более густая, темного цвета.

Роль желчи в процессах пищеварения и всасывания значительна и многообразна. Щелочи желчи эмульгируют жиры, что способствует перевариванию жиров. Сама желчь усиливает действие липаз поджелудочного и кишечного соков. Нейтрализует кислое содержимое желудка, поступившее в двенадцатиперстную-кишку, и тем самым прекращает действие пепсина, разрушительно действующего на трипсин. Следовательно, желчь косвенно влияет на ферментативное расщепление белков; способствует растворению жирных кислот, что облегчает их всасывание; стимулирует перистальтику кишечника. Кроме того, она обладает бактерицидным действием, подавляя гнилостные процессы в кишечнике.

В кишечном соке содержатся ферменты, завершающие переваривание питательных веществ корма. Протеолитические ферменты (аминополипептидаза и дипептидазы) расщепляют полипептиды и дипептиды до аминокислот. На углеводы действуют мальтаза, глюкозидаза, фруктофуронидаза, галактозидаза, превращающие дисахариды в моносахариды.

В кишечном соке имеются два липолитических фермента: липаза и фосфолипаза. Кроме того, в нем содержатся энтеропептида-за (энтерокиназа), активирующая трипсиноген, а также щелочная фосфатаза, обеспечивающая фосфорилирование углеводов, аминокислот и их всасывание.

Процесс пищеварения в тонком кишечнике состоит из трех последовательных этапов:

1) полостное пищеварение,

2) мембранное (пристеночное) пищеварение и

Пищеварение в толстых кишках. Из тонких кишок невсосавшаяся часть химуса переходит через илеоцекальный сфинктер в слепую и ободочную кишки.

В толстом кишечнике жвачных сбраживается и всасывается в кровь 15-20% клетчатки корма, что составляет около 30% всей переваривающейся в пищеварительном тракте клетчатки.

Пищеварение в толстом отделе кишечника происходит главным образом под действием ферментов пищеварительных соков, принесенных с химусом из тонких кишок. Слизистая оболочка толстого кишечника тоже выделяет небольшое количество пищеварительного сока, богатого слизью, но бедного ферментами. В толстых кишках имеется богатая бактериальная флора, вызывающая сбраживание углеводов с образованием летучих жирных кислот.

Под влиянием гнилостных бактерий в толстых кишках происходит разрушение невсосавшихся аминокислот и других продуктов переваривания белков. При этом образуется ряд ядовитых для организма соединений: скатол, индол, фенол и другие, которые, всасываясь в кровь, способны вызвать интоксикацию (отравление) организма. Эти вещества затем обезвреживаются в печени.

Толстые кишки являются органами выделения. Через их стенки удаляются из организма минеральные и некоторые другие вещества. В нижних отделах толстого кишечника происходит сгущение поступившего в них содержимого в результате всасывания воды и формируется кал.

Двигательные явления в кишечнике. Движения кишечника происходят в результате координированных сокращений круговых и продольных мышечных волокон. Различают три типа кишечных движений: перистальтические, маятникообразные и сегментирующие.

При маятникообразных движениях сокращаются продольные мышцы, что вызывает укорочение и расширение кишки. Кишечная петля при этом перемещается то в одну, то в другую сторону, напоминая движение маятника. Эти сокращения обеспечивают постоянное движение и перемешивание химуса.

Сегментирующие сокращения характеризуются ритмическим образованием нераспространяющихся колец сужения. При этих сокращениях обеспечивается дробление химуса на отдельные порции и его перемешивание.

Двигательные процессы в кишечнике регулируются центральной нервной системой. По блуждающим нервам поступают импульсы, которые усиливают движения кишок, а по симпатическим- тормозящие импульсы. Кроме того, кишечник обладает автоматизмом, который проявляется в способности мышечных волокон ритмически сокращаться при отсутствии раздражения извне.