Программа краткосрочного курса по географии в 5 классе Составление плана местности по сказке Гуси-Лебеди

Программа краткосрочного курса для учащихся 5 класса по географии

«Создание плана местности по сказке «Гуси-лебеди»»

Курс расчитан на учащихся 5 класса (количество часов-12).

В 5 классе учащиеся впервые начинают изучать предмет «география», поэтому очень важно с первых занятий привить интерес ребят к данному предмету. Географическая карта является важнейшим источником географической информации, выполняет разнообразные образовательные функции. Она является главным средством наглядности в географии, сопровождает исследователя во всех стадиях его работы, учит отражать и читать информацию с помощью условных символов, способствует упорядочению знаний, облегчает их усвоение и запоминание, делая ученика более успешным в обучении. А если картографический материал для изучения будет дан еще и в занимательной форме, то ребятам будет особенно интересно окунуться в мир географии.

Ребятам будет предложено начертить план местности, на которой разворачивается действие русской народной сказки «Гуси-лебеди». На основе текста учащиеся должны будут смоделировать данную территорию и, используя условные знаки, изобразить ее.

1. Надпредметные : формирование познавательных УУД: искать и выделять необходимую информацию, создавать целое из частей (синтез), устанавливать аналогии, моделировать, представлять результаты своей работы.

2. Предметные: формирование умения работы с географической картой, планом местности как источником географической информации; развитие целостного представления о территории.

Надпредметные – способствовать развитию умений:

планировать свою работу

преобразовывать текстовый учебный материал в знаково-символический

моделировать, преобразовывать объект в пространственно-графическую форму

грамотно представлять результаты своей работы.

Предметные – обеспечить апробацию выполнения специфических предметных действий: составление и правильное оформление плана местности.

Содержательная основа, принципы и способы организации деятельности.

От традиционных уроков занятия будут отличаться тем, что учащимся будет предложен иной, более интересный подход к предмету на основе, например, моделирования собственной территории, которая затем будет изображена нга плане местности.Здесь они в полной мере смогут проявить свой творческий потенциал, способности, которые не проявляются на уроках. Работая в группе, ребята смогут проявить свои личные качества и коммуникативные способности. Кроме этого предполагается отход от традиционной формы уроков. Будут практиковаться групповые, парные и индивидуальные формы работы. По мере необходимости предусмотрены консультации.

Результатом работы должны явиться качественно и по правилам оформленные планы местности.

Каждая работа будет оценена учителем с учетом мнения учащихся по заданным критериям и требованиям к оформлению плана местности. Лучшие работы будут представлены на выставке в классе. Возможны награды в виде медалей, грамот, сувениров.

1. Организационное занятие

2. Знакомство с условными знаками, масштабом и правилами оформления плана местности.

Знакомство с планом местности в атласе, выполнение практических работ

3. Знакомство с проблемной ситуацией

Чтение и разбор сказки, выявление объектов для занесения на ПМ

4. Создание плана местности

Индивидуальная работа над составлением ПМ, консультации, помощь друг другу

5. Представление планов местности

Презентация результатов работы

Подведение итогов, оценка, награждение

План местности, топографическая карта

Чертежные инструменты (карандаш простой, цветные карандаши, ластик, линейка, черная гелевая ручка)

Презентация с тренажером по определению условных знаков. Планы местности.

МЕСТНОСТЬ НА ПЛАНЕ И КАРТЕ

Вид местности –все, что мы видим.

Что такое план местности ? Это изображение небольшого участка местности в крупном масштабе.

Условные знаки плана местности отличаются:

четкостью и простотой исполнения;

индивидуальностью (трудно перепутать);

Похожи на изображаемые предметы

понять содержание условного знака (почему?);

запомнить условные знаки (почему?);

нарисовать условные знаки (почему?),

Рис. 2. Условные знаки водных объектов

Рис. 2. Условные знаки водных объектов

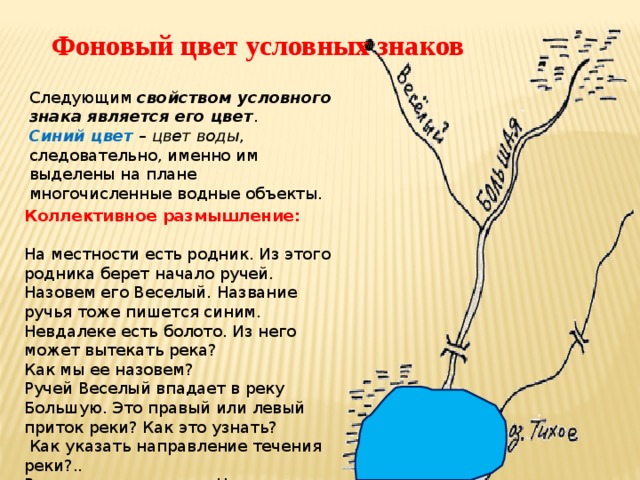

Фоновый цвет условных знаков

На местности есть родник. Из этого родника берет начало ручей. Назовем его Веселый. Название ручья тоже пишется синим. Невдалеке есть болото. Из него может вытекать река?

Ручей Веселый впадает в реку Большую. Это правый или левый приток реки? Как это узнать?

Как указать направление течения реки.

Река впадает в озеро. Назовем его Тихое. Один берег озера заболочен…

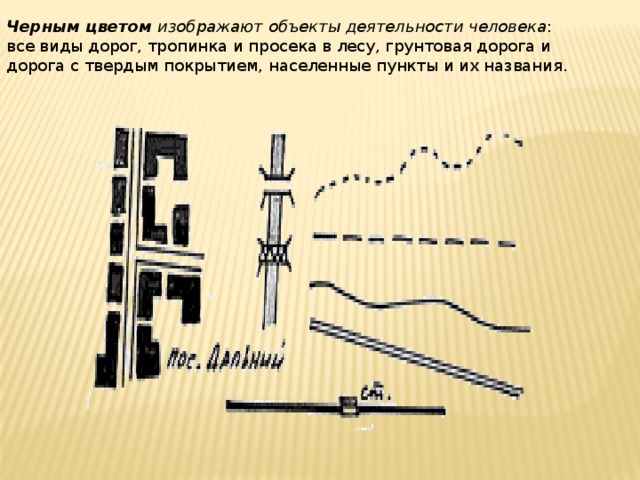

Черным цветом изображают объекты деятельности человека :

все виды дорог, тропинка и просека в лесу, грунтовая дорога и дорога с твердым покрытием, населенные пункты и их названия.

Составьте план местности, на которой могло происходить действие сказки «Гуси-лебеди». Обозначьте на плане маршрут движения девочки в поисках братца и обратно домой, а также маршрут движения гусей-лебедей. Для этого:

1) прочитайте сказку; 2) подчеркните в тексте, какие объекты необходимо изобразить на плане местности, и составьте перечень необходимых условных знаков; 3) подумайте, как расположить отобранные объекты относительно друг друга; 4) нарисуйте (сначала простым карандашом) план местности и маршруты движения детей и гусей-лебедей; 5) проверьте еще раз по тексту сказки, соответствует ли местность, изображенная на плане, описанию; попробуйте определить, насколько реальна изображенная вами местность; 6) окончательно оформите получившийся план цветными карандашами.

Краткое содержание русской народной сказки

Жили мужик да баба. У них были дочка и сынок. Однажды отец с матерью ушли, а дочка посадила брата на травку под окном, а сама побежала на улицу. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика и унесли на крыльях. Вернулась девочка, а брата нет. Она выбежала в поле и только увидела, как гуси-лебеди скрылись за темным лесом. Девочка бросилась их догонять. Она бежала и увидела печь. Не стала девочка есть пирожок, и печь не сказала, куда полетели гуси-лебеди. Побежала девочка дальше и увидела яблоню. Не стала девочка есть яблоко, и яблоня тоже не сказала ей, куда полетели гуси-лебеди. Побежала девочка дальше и увидела молочную реку в кисельных берегах. Она опять не поела киселя, и речка тоже не сказала, куда полетели гуси-лебеди. Девочка долго бегала по полям, по лесам, по болотам и вдруг увидела избушку на курьих ножках. В избушке сидели Баба Яга и братец. Когда Баба Яга вышла, девочка взяла брата и побежала домой. Сначала дети добежали до молочной реки. Девочка съела киселя, и река укрыла их кисельным берегом. Потом дети добежали до яблони, и она закрыла их ветвями от догоняющих гусей-лебедей. Гуси-лебеди не увидали их и пролетели мимо. Дети опять побежали, и перед ними – печь. Девочка съела пирожок, и дети спрятались в печке, а потом прибежали домой.

Конспект внеурочного занятия по георгафии

Учитель географии МБОУ СОШ №6

Конспект внеурочного занятия №6

в 5 классе по теме « Как помочь девочке найти братца? » с применением технологии проблемного обучения, технологии продуктивного чтения, технологии сотрудничества, технология оценивания учебных успехов, ИКТ технологии.

Дата проведения: 4 сентября 2015 года.

1) Совершенствовать умения составлять план местности с заранее заданными условиями.

2) Продолжить формирование личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД.

Совершенствовать навык практического применения ранее полученных знаний и умений при построении плана местности;

развить у учащихся творческие способности.

Оборудование. Опорный лист занятия с заданиями и планом работы, линейки, простые и цветные карандаши, листы бумаги и смайлики.

Планируемые результаты обучения:

Распознавать и отбирать условные знаки, необходимые для составления плана местности.

Овладение практическими умениями составлять план местности.

Овладение основами топографической грамотности и применения топографических знаний в практической деятельности.

1.Развивать познавательный интерес к предмету и творческие способности учащихся.

2.Развивать способности к самостоятельному анализу информации и ее преобразованию.

2.Умение определять границы собственного знания и «незнания».

4.Формирование способности к самооценке и коррекции своей деятельности.

1. Уметь работать с текстом, выделять в нем необходимую информацию.

2. Анализировать и оценивать информацию и делать обобщающие выводы.

3.Уметь использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач.

1.Формировать умение строить продуктивное сотрудничество в группе в общении и совместной деятельности.

2.Развивать коммуникативные способности: умение слушать, участвовать в обсуждении проблемы и принятии решений.

3.Оформлять свои мысли и идеи в письменной и устной форме.

1. Выявление проблемы и определение способов ее решения.

2. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя.

2. Составлять план действий при выполнении работы.

3.Осуществлять контроль, коррекцию и самооценку своей деятельности.

СОТ, используемые на занятии.

Технология проблемного обучения.

Технология продуктивного чтения.

Технология оценивания учебных успехов.

Условные знаки – это своего рода азбука карты, без которой нельзя прочитать и понять изображение местности на плане, как без знания букв нельзя прочитать книгу.

Обычно с удовольствием рисующим пятиклассникам нравится изображать объекты условными знаками, но, изображая их реальное сочетание, обучающиеся часто не могут взаимно расположить знаки в пространстве.

Обучающиеся, несмотря на кажущуюся шутливость задания, в процессе работы формируют свое пространственное представление.

I этап. Мобилизующий. 2 минуты

«Жили были дед да баба. У них была дочка, да сыночек маленький…» (на экране иллюстрация к сказке «Гуси – лебеди»).

— Иллюстрация, к какой сказке представлена на экране?

— Какова основная сюжетная линия сказки? Расскажите кратко.

-С какой проблемой столкнулась девочка? (Она не знала, куда лебеди унесли брата, только увидела, как они скрылись за лесом).

— Вы хотели бы помочь девочке в поисках братца?

-Как можно сформулировать тему нашего занятия?

-Как можно девочке помочь и что для этого мы можем сделать? Выскажите свои предложения.

— Предположите, чем нам предстоит заниматься сегодня.

— Попробуйте сформулировать цель нашей работы на занятии.

(Если учащиеся затрудняются, то вводится дополнительный вопрос: «Подумайте, в каком случае на занятиях географии мы можем обратиться к содержанию сказок?»)

— При изучении какой темы курса географии нам доводилось работать с текстами сказок? Какую работу вы выполняли?

(После обсуждения, цель и тема работы над планом показывается в презентации на экране).

-Как вы понимаете этот девиз?

II этап. Актуализация знаний. 2 минуты.

— Внимательно прослушайте следующий отрывок сказки:

« Вернулась девочка, глядь — братца нету! Ахнула, кинулась туда-сюда — нету!

Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с матерью, — братец не откликнулся».

-В сказке говорится, что «Долго она бегала по полям, по лесам. День близится к вечеру».

— Поставьте себя на место девочки. С чего бы вы, современные школьники, начали поиски братца на неизвестной вам местности?

(Изучили карту или план данной местности, не пришлось бы целый день безрезультатно бегать в поисках братца).

— Что такое план местности?

(Это чертеж, на котором условными знаками показано сверху уменьшенное изображение небольшого участка земной поверхности).

— Чем план отличается от карты?

1) масштабом –1 см на плане соответствует меньшее расстояние на местности;

2) условными знаками – на плане они специальные и подробные;

3) охватом территории – на плане подробно показывается меньшая, чем на карте территория.

— Так что вы возьмете собой на поиски – план или карту?

III этап. Постановка и совместное исследование проблемы. 2 минуты.

— Но плана сказочной местности не существует. Как нам быть? Как помочь девочке найти братца? Обсудите в группе.

— Верно, мы сами составим план местности, на которой происходит действие сказки «Гуси – лебеди».

IV этап. Моделирование. 3 минуты.

Цель: планирование деятельности, составление памятки.

-Подумайте, как вы будете работать над планом?

-Что вам необходимо вспомнить, повторить, чтобы составить этот план местности? Обсудите в группе.

— Спланируйте вашу работу.

(После обсуждения, план работы над проектом показывается в презентации на экране).

— Все ли правильно я поняла, верно ли указала путь решения нашей проблемы в «Памятке действий»?

Памятка действий при работе над планом местности:

составить план местности, на которой происходит действие сказки;

отобрать топографические знаки необходимые для составления плана;

проанализировать текст сказки.

— Посоветуйтесь в группе и исправьте мои ошибки.

( Обратить внимание детей, что после каждого этапа нужно проанализировать результаты и провести коррекцию своих действий).

V этап. Конструирование нового способа действия. 3 минуты.

— В «Памятке действий» на опорном листе пронумеруйте этапы нашей работы в нужной последовательности.

— Что у вас получилось?

Памятка действий при работе над планом:

проанализировать текст сказки;

отобрать топографические знаки необходимые для составления плана;

составить план местности, на которой происходит действие сказки.

(Дети в файл-пакет кладут заготовленный №1, 2, 3, и т.д. по плану работы).

VI этап. Переход к этапу решения частных задач. 13 минут.

1.Анализ текста сказки.

Цель: Определить в тексте отрывков сказки источники топографической информации.

Отрывок для группы № 1.

«Жили были дед да баба. У них была дочка да сынок маленький… Отец с матерью ушла, а дочка посадила братца на траву под окошко дома, сама побежала на улицу, заигралась, загулялась…»

Где жила семья? Как вы догадались?

Где стоял дом? Что было под окнами дома?

Куда побежала девочка? Как вы думаете, где в селе стоял этот дом? Ответы обсудите в группе.

Отрывок для группы № 2.

«Налетели гуси – лебеди, подхватили братца и унесли на крыльях. Вернулась девочка, глядь – братца нету! Выбежала она в чисто поле и только видела: метнулись вдалеке гуси – лебеди и пропали за темным лесом…»

1. Как вы думаете, где в селе стоял этот дом? Рассуждайте.

2. Как девочка попала в «чисто поле »?

3. Где она увидела гусей – лебедей?

5. Как на плане вы расположите «дом, поле, лес» относительно друг друга. Ответы обсудите в группе.

Отрывок для группы № 3.

.Что встретила на пути девочка?

2.Какой из этих объектов невозможно обозначить на плане? Почему?

3.Придумайте собственный условный знак «ПЕЧЬ».

4.Как на плане обозначить сказочную реку? Какими были ее берега? Как ее назовете? Почему? Предложения обсудите в группе.

5. Девочка переплывала или переходила реку по мосту? Тогда как относительно реки будет расположен лес? Подумайте.

Отрывок для группы № 4.

1. Где стояла избушка бабы Яги? Почему вы так думаете?

2. Из какого материала по вашему мнению эта избушка сделана? Объясните свой выбор.

3. Чем необычен был лес, в котором девочка наткнулась на избушку бабы Яги?

2.Выбор топографических знаков плана.

Цель : распознавать и отбирать условные знаки, необходимые для составления плана местности.

— Внимательно перечитав отрывок сказки, выберите из таблицы необходимые вам при составлении плана условные знаки. Обсудите ваш выбор.

1.Вычеркните знаки, которые к плану местности, на которой происходит действие сказки, не имеют ни какого отношения. Обсудите в группе, почему вы их вычеркнули.

2.В каких сферах жизни мы используем эти знаки.

3.Какие из оставшихся знаков понадобятся вам при составлении плана вашего отрывка сказки? Отметьте их.

3.Каких необходимых вам знаков нет в таблице. Вспомните или придумайте их сами.

Рефлексия – представитель от каждой группы объясняет свой выбор знаков и отвечает на поставленные вопросы.

Знаки, необходимые для составления плана местности:

1 группа – село, улица – грунтовая дорога, луг, деревянный дом,

3 группа – полевая дорога, тропинка, печь, яблоня – отдельно стоящее дерево, река Молочная.

4 группа – поле, полевая дорога, тропа, избушка в лесу, болото, хвойный лес.

Знаки, отсутствующие в таблице: печь (следует придумать самим).

Знаки, не имеющие к плану местности ни какого отношения: скрипичный ключ (используют для написания музыки), дорожный знак «Внимание, пешеходный переход», знак на белье – «эту вещь гладить нельзя».

3.Заполнение информационной таблицы:

— По своему отрывку сказки составьте фрагменты плана местности. Заполните информационную таблицу. Приложение №4.

— Подумайте, как правильно сориентировать объекты во фрагменте плана относительно друг друга. При необходимости перечитайте отрывок сказки.

— Обсудите результат работы с информационной таблицей в группе.

— Начертите свою часть плана, подготовьтесь его объяснить.

VII этап. Итоги и презентация. 15 минут.

Цель: презентация и коллективный анализ результатов проделанной работы.

— С чего начинается построение плана? Верно, требуется сориенировать план по сторонам горизонта.

— Что на плане указывает направление «север – юг»?

— Позвольте и мне участвовать в «поисках братца» и помочь девочке. Я сориентирую ваш план по сторонам горизонта. (Учитель прикрепляет магнитом к доске лист со стрелкой «север – юг»).

-Расположив взаимно в пространстве полученные фрагменты плана из информационной таблицы, постройте план местности действия сказки.

(К доске выходят представители каждой группы поочередно и прикрепляют свои фрагменты плана, комментируют их).

— Внимательно рассмотрите план на доске. Найдите ошибки и недочеты, если они имеются. Обсудите их в группах.

— Слушаем ваши рекомендации. ( План анализируется и корректируется).

2.Обсуждение достигнутого результата.

— Почему вы решили помочь девочке найти братца?

— Как вы считаете, поможет ли наш план девочке? Чем?

— Используя смайлики, оцените ваше участие в работе на занятии. На опорном листе познакомьтесь с критериями самооценки. Если вы сомневаетесь, посоветуйтесь с товарищами в группе. Приложение № 5.

— А теперь нам предстоит выбрать лучшую группу, ребята которой были активны, давали верные ответы и толковые предложения. Для них у меня подарок.

(Дети обсуждают и выбирают лучшую группу; учитель дарит им веселые смайлики).

По результатам деятельности учащихся учитель заполняет «Карту сформированности УУД».

Внеурочное занятие по географии «Как помочь девочке найти братца?»

Конспект внеурочного занятия по географии в 5 классе с применением ЦОР

Просмотр содержимого документа

«Внеурочное занятие по географии «Как помочь девочке найти братца?»»

Учитель географии МБОУ СОШ №6

Конспект внеурочного занятия №6

в 5 классе по теме «Как помочь девочке найти братца?» с применением технологии проблемного обучения, технологии продуктивного чтения, технологии сотрудничества, технология оценивания учебных успехов, ИКТ технологии.

Дата проведения: 4 сентября 2015 года.

1) Совершенствовать умения составлять план местности с заранее заданными условиями.

2) Продолжить формирование личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД.

Совершенствовать навык практического применения ранее полученных знаний и умений при построении плана местности;

развить у учащихся творческие способности.

Оборудование. Опорный лист занятия с заданиями и планом работы, линейки, простые и цветные карандаши, листы бумаги и смайлики.

Планируемые результаты обучения:

Распознавать и отбирать условные знаки, необходимые для составления плана местности.

Овладение практическими умениями составлять план местности.

Овладение основами топографической грамотности и применения топографических знаний в практической деятельности.

1.Развивать познавательный интерес к предмету и творческие способности учащихся.

2.Развивать способности к самостоятельному анализу информации и ее преобразованию.

1.Развитие мотивации к изучению географии.

2.Умение определять границы собственного знания и «незнания».

3.Ориентация на выполнение морально-нравственных норм.

4.Формирование способности к самооценке и коррекции своей деятельности.

1. Уметь работать с текстом, выделять в нем необходимую информацию.

2. Анализировать и оценивать информацию и делать обобщающие выводы.

3.Уметь использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач.

1.Формировать умение строить продуктивное сотрудничество в группе в общении и совместной деятельности.

2.Развивать коммуникативные способности: умение слушать, участвовать в обсуждении проблемы и принятии решений.

3.Оформлять свои мысли и идеи в письменной и устной форме.

1. Выявление проблемы и определение способов ее решения.

2. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя.

2. Составлять план действий при выполнении работы.

3.Осуществлять контроль, коррекцию и самооценку своей деятельности.

СОТ, используемые на занятии.

Технология проблемного обучения.

Технология продуктивного чтения.

Технология оценивания учебных успехов.

Условные знаки – это своего рода азбука карты, без которой нельзя прочитать и понять изображение местности на плане, как без знания букв нельзя прочитать книгу.

Обычно с удовольствием рисующим пятиклассникам нравится изображать объекты условными знаками, но, изображая их реальное сочетание, обучающиеся часто не могут взаимно расположить знаки в пространстве.

Обучающиеся, несмотря на кажущуюся шутливость задания, в процессе работы формируют свое пространственное представление.

I этап. Мобилизующий. 2 минуты

«Жили были дед да баба. У них была дочка, да сыночек маленький…» (на экране иллюстрация к сказке «Гуси – лебеди»).

— Иллюстрация, к какой сказке представлена на экране?

— Какова основная сюжетная линия сказки? Расскажите кратко.

-С какой проблемой столкнулась девочка? (Она не знала, куда лебеди унесли брата, только увидела, как они скрылись за лесом).

— Вы хотели бы помочь девочке в поисках братца?

-Как можно сформулировать тему нашего занятия?

-Как можно девочке помочь и что для этого мы можем сделать? Выскажите свои предложения.

— Предположите, чем нам предстоит заниматься сегодня.

— Попробуйте сформулировать цель нашей работы на занятии.

(Если учащиеся затрудняются, то вводится дополнительный вопрос: «Подумайте, в каком случае на занятиях географии мы можем обратиться к содержанию сказок?»)

— При изучении какой темы курса географии нам доводилось работать с текстами сказок? Какую работу вы выполняли?

(После обсуждения, цель и тема работы над планом показывается в презентации на экране).

-Как вы понимаете этот девиз?

II этап. Актуализация знаний. 2 минуты.

— Внимательно прослушайте следующий отрывок сказки:

«Вернулась девочка, глядь — братца нету! Ахнула, кинулась туда-сюда — нету!

Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с матерью, — братец не откликнулся».

-В сказке говорится, что «Долго она бегала по полям, по лесам. День близится к вечеру».

— Поставьте себя на место девочки. С чего бы вы, современные школьники, начали поиски братца на неизвестной вам местности?

(Изучили карту или план данной местности, не пришлось бы целый день безрезультатно бегать в поисках братца).

— Что такое план местности?

(Это чертеж, на котором условными знаками показано сверху уменьшенное изображение небольшого участка земной поверхности).

—Чем план отличается от карты?

1) масштабом –1 см на плане соответствует меньшее расстояние на местности;

2) условными знаками – на плане они специальные и подробные;

3) охватом территории – на плане подробно показывается меньшая, чем на карте территория.

— Так что вы возьмете собой на поиски – план или карту?

III этап. Постановка и совместное исследование проблемы. 2 минуты.

— Но плана сказочной местности не существует. Как нам быть? Как помочь девочке найти братца? Обсудите в группе.

— Верно, мы сами составим план местности, на которой происходит действие сказки «Гуси – лебеди».

IV этап. Моделирование. 3 минуты.

Цель: планирование деятельности, составление памятки.

-Подумайте, как вы будете работать над планом?

-Что вам необходимо вспомнить, повторить, чтобы составить этот план местности? Обсудите в группе.

— Спланируйте вашу работу.

(После обсуждения, план работы над проектом показывается в презентации на экране).

— Все ли правильно я поняла, верно ли указала путь решения нашей проблемы в «Памятке действий»?

Памятка действий при работе над планом местности:

составить план местности, на которой происходит действие сказки;

отобрать топографические знаки необходимые для составления плана;

проанализировать текст сказки.

— Посоветуйтесь в группе и исправьте мои ошибки.

(Обратить внимание детей, что после каждого этапа нужно проанализировать результаты и провести коррекцию своих действий).

V этап. Конструирование нового способа действия. 3 минуты.

— В «Памятке действий» на опорном листе пронумеруйте этапы нашей работы в нужной последовательности.

— Что у вас получилось?

Памятка действий при работе над планом:

проанализировать текст сказки;

отобрать топографические знаки необходимые для составления плана;

составить план местности, на которой происходит действие сказки.

(Дети в файл-пакет кладут заготовленный №1, 2, 3, и т.д. по плану работы).

VI этап. Переход к этапу решения частных задач. 13 минут.

1.Анализ текста сказки.

Цель: Определить в тексте отрывков сказки источники топографической информации.

Отрывок для группы № 1.

«Жили были дед да баба. У них была дочка да сынок маленький… Отец с матерью ушла, а дочка посадила братца на траву под окошко дома, сама побежала на улицу, заигралась, загулялась…»

Где жила семья? Как вы догадались?

Где стоял дом? Что было под окнами дома?

Куда побежала девочка? Как вы думаете, где в селе стоял этот дом? Ответы обсудите в группе.

Отрывок для группы № 2.

«Налетели гуси – лебеди, подхватили братца и унесли на крыльях. Вернулась девочка, глядь – братца нету! Выбежала она в чисто поле и только видела: метнулись вдалеке гуси – лебеди и пропали за темным лесом…»

1. Как вы думаете, где в селе стоял этот дом? Рассуждайте.

2. Как девочка попала в «чисто поле»?

3. Где она увидела гусей – лебедей?

4. Какой лес мы можем назвать «темным»?

5. Как на плане вы расположите «дом, поле, лес» относительно друг друга. Ответы обсудите в группе.

Отрывок для группы № 3.

.Что встретила на пути девочка?

2.Какой из этих объектов невозможно обозначить на плане? Почему?

3.Придумайте собственный условный знак «ПЕЧЬ».

4.Как на плане обозначить сказочную реку? Какими были ее берега? Как ее назовете? Почему? Предложения обсудите в группе.

5. Девочка переплывала или переходила реку по мосту? Тогда как относительно реки будет расположен лес? Подумайте.

Отрывок для группы № 4.

1. Где стояла избушка бабы Яги? Почему вы так думаете?

2. Из какого материала по вашему мнению эта избушка сделана? Объясните свой выбор.

3. Чем необычен был лес, в котором девочка наткнулась на избушку бабы Яги?

2.Выбор топографических знаков плана.

Цель: распознавать и отбирать условные знаки, необходимые для составления плана местности.

— Внимательно перечитав отрывок сказки, выберите из таблицы необходимые вам при составлении плана условные знаки. Обсудите ваш выбор.

1.Вычеркните знаки, которые к плану местности, на которой происходит действие сказки, не имеют ни какого отношения. Обсудите в группе, почему вы их вычеркнули.

2.В каких сферах жизни мы используем эти знаки.

3.Какие из оставшихся знаков понадобятся вам при составлении плана вашего отрывка сказки? Отметьте их.

3.Каких необходимых вам знаков нет в таблице. Вспомните или придумайте их сами.

Рефлексия – представитель от каждой группы объясняет свой выбор знаков и отвечает на поставленные вопросы.

Знаки, необходимые для составления плана местности:

1 группа – село, улица – грунтовая дорога, луг, деревянный дом,

3 группа – полевая дорога, тропинка, печь, яблоня – отдельно стоящее дерево, река Молочная.

4 группа – поле, полевая дорога, тропа, избушка в лесу, болото, хвойный лес.

Знаки, отсутствующие в таблице: печь (следует придумать самим).

Знаки, не имеющие к плану местности ни какого отношения: скрипичный ключ (используют для написания музыки), дорожный знак «Внимание, пешеходный переход», знак на белье – «эту вещь гладить нельзя».

3.Заполнение информационной таблицы:

— По своему отрывку сказки составьте фрагменты плана местности. Заполните информационную таблицу. Приложение №4.

— Подумайте, как правильно сориентировать объекты во фрагменте плана относительно друг друга. При необходимости перечитайте отрывок сказки.

— Обсудите результат работы с информационной таблицей в группе.

— Начертите свою часть плана, подготовьтесь его объяснить.

VII этап. Итоги и презентация. 15 минут.

Цель: презентация и коллективный анализ результатов проделанной работы.

— С чего начинается построение плана? Верно, требуется сориенировать план по сторонам горизонта.

— Что на плане указывает направление «север – юг»?

— Позвольте и мне участвовать в «поисках братца» и помочь девочке. Я сориентирую ваш план по сторонам горизонта. (Учитель прикрепляет магнитом к доске лист со стрелкой «север – юг»).

-Расположив взаимно в пространстве полученные фрагменты плана из информационной таблицы, постройте план местности действия сказки.

(К доске выходят представители каждой группы поочередно и прикрепляют свои фрагменты плана, комментируют их).

— Внимательно рассмотрите план на доске. Найдите ошибки и недочеты, если они имеются. Обсудите их в группах.

— Слушаем ваши рекомендации. ( План анализируется и корректируется).

2.Обсуждение достигнутого результата.

— Почему вы решили помочь девочке найти братца?

— Как вы считаете, поможет ли наш план девочке? Чем?

— Используя смайлики, оцените ваше участие в работе на занятии. На опорном листе познакомьтесь с критериями самооценки. Если вы сомневаетесь, посоветуйтесь с товарищами в группе. Приложение № 5.

— А теперь нам предстоит выбрать лучшую группу, ребята которой были активны, давали верные ответы и толковые предложения. Для них у меня подарок.

(Дети обсуждают и выбирают лучшую группу; учитель дарит им веселые смайлики).

По результатам деятельности учащихся учитель заполняет «Карту сформированности УУД».