Тест по сказу Н.Лескова «Левша»

Тестирование по произведению Н. Лескова «Левша». 6 класс. 1 вариант.

1. Укажите жанр произведения.

а) сказка б) рассказ в) новелла г) сказ

2.Что хотел посетить в Англии Александр Павлович?

а) музей б) картинную галерею в) кунсткамеру

3.Что испытывал Александр Павлович при виде заграничных чудес?

а) чувство зависти б) удивление в) обиду за русских мастеров, не умеющих делать подобные вещи

4. Что было написано на собачке английского пистолета?

а) «Иван Москвин во граде Туле » б) «золотых дел мастер»

в) «Тульский мастер Левша» г) «Сделано в Москве»

5. Чем удивили англичане русского государя Александра Павловича?

6.Что умела стальная блоха?

а) прыгать б) шевелить усиками в) танцевать

7. Какой футляр был сделан для блохи?

а) золотая шкатулка б) футляр из рыбьей кости в) перламутровая коробочка

г) бриллиантовый орех

8.Какую сумму заплатил русский царь за стальную блоху?

а) 1 тысячу рублей б) миллион рублей в) 10 тысяч рублей

9. Что взял Платов у англичан?

а) «мелкоскоп» б) карету «двухсестную» в) «буреметр» морской г) Мортимерово ружьё

10. Что поручил Платову новый император Николай Павлович?

а) найти жениха для царевны б) передать блоху русским мастерам, чтобы те с ней что-нибудь сделали в) съездить в Англию за новой блохой г) сделать новый футляр для блохи

11.Кому поручил Николай Павлович превзойти англичан?

а) первому министру б) донскому атаману Платову в) военному министру

12. Куда отправились оружейники помолиться перед ответственной работой?

а) в Москву б) на Дон в) в Киев г) в Мценск

13. Что сделали тульские мастера?

а) сломали английскую блоху б) подковали английскую блоху

в) сделали новый футляр из изумруда г) сбежали с царской драгоценностью

14.Чем можно объяснить гнев Платова на тульских оружейников?

а) ничего не придумали нового б) сломали блоху в) потеряли блоху

15.Почему левша держал в секрете выполненную работу?

а) не смог ничего придумать б) боялся царского гнева в) не хотел раньше времени раскрыть секрет

16. С какой целью Платов привёз Левшу к государю?

а) наградить Левшу б) похвалиться хорошим мастером

в) отвечать перед государем за то, что ничего не сделано с блохой

г) наказать за то, что оружейники сломали блоху

17. Почему царь сначала подумал, что блоха испорчена?

а) она не танцевала б) она рассыпалась на части в) у неё не было ног г) сломался ключик

18. Что велел положить под микроскоп Левша, чтобы увидеть работу тульских мастеров?

а) ножку б) брюшко в) ключик г) футляр

19. Что сделал государь с подкованной блохой?

а) заставлял её постоянно танцевать б) отправил в музей

в) оставил себе для забавы г) послал англичанам

20.С какой целью царь Николай Павлович послал левшу в Англию?

а) продолжить учёбу и образование б) научиться мастерству у англичан

в) доказать англичанам, что русские мастера могут превзойти других своим умением

21.При каком условии левша согласился погостить у англичан?

а) если ему дадут право на жительство в Англии б) если найдут невесту

в) если разрешат посетить оружейные заводы

22.Какой секрет хотел передать левша царю после приезда в Россию?

в) не доверять англичанам секрет изготовления российского оружия

Тестирование по произведению Н.С.Лескова «Левша». 6 класс. 2 вариант.

1 . Как звали донского казака, с которым император Александр Павлович ездил по Европе?

1)Матвей Платов 2)Николай Платонов 3)Александр Плоткин 4)Еремей Плугов

2. Что такое кунсткамера, куда пригласили англичане императора?

1)тюрьма 2)завод 3)склад 4)музей, собрание редких вещей

3. На каком предмете была сделана надпись «Иван Москвин во граде Туле»?

1)на мече 2)на щите 3)на пистоле 4)на шпаге

4. Какого сахара у англичан не оказалось?

1)молво 2)долго 3)мирно 4)сладко

5. Из чего выковали англичане блоху?

1)из золота 2)из меди 3)из стали 4)из олова

6. Что умеет делать блоха?

1)танцевать и прыгать 2)петь и шагать 3)шагать и усами водить 4)прыгать и петь

7. Из чего был сделан футляр?

1)из натуральной кожи 2)из цельного бриллиантового ореха

3)из золотой пластинки 4)из деревянной коробочки

8. Сколько заплатил император за блоху?

1)нисколько, блоху ему подарили 2)миллион серебряными пятачками

3)миллион мелкими ассигнациями 4) один золотой

9. От военных дел у государя сделалась меланхолия и он решил:

1)отдохнуть в своем номере 2)поехать в другую страну

3)исповедаться у попа Федота 4)получше рассмотреть блоху

10. Зачем новый император Николай Павлович отправил Платова с блохой в Тулу?

1)чтоб тульские мастера придумали что-нибудь еще более удивительное

2) чтоб тульские мастера научились делать такую же блоху

3) чтоб тульские мастера исследовали блоху

4) чтоб Платов подарил тульским мастерам эту блоху

11. Куда отправились мастера?

1)в Киев за советом 2)в Москву за прошением 3)в Мценск отслужить молебен 4)в Орел за инструментами

12. Как долго работали мастера?

1) 2 недели 2) 2 дня 3) 2 месяца 4) 2 года

13. Что придумали мастера?

1)сшили блохе платье 2)подковали блоху 3)сделали блохе домик 4)сделали еще одну блоху

14. Почему мастер левша на подковинке свое имя не выставил?

1)он гвоздики выковывал 2)ему подковинки не хватило 3)он не очень умелый мастер 4)потому что он левша

15. Куда повезли левшу?

1)в Киев 2)домой 3)в Париж 4)в Лондон

16. Чему более всего удивился левша в Англии?

1)содержанию рабочего 2)как делают новые ружья

3)как, в каком виде состоят старые ружья 4)угощению и гостеприимству

17. Чего не было среди подарков, данных левше на прощанье?

1)золотые часы 2)байковое пальто 3)ветряная нахлобучка 4)хромовые сапожки

18. По какому морю они плыли, возвращаясь в Россию?

1)по Черному 2)Средиземному 3)Азовскому 4)Красному

19. Что успел сказать левша перед смертью?

1)готовиться к войне 2)найти английскую блоху 3)похоронить его на родине 4)ружье кирпичом не чистить

20. О ком было сказано: «У него хоть шуба овечкина, да душа человечкина»?

1)об императоре 2)о левше 3)о графе Чернышеве 4)о казаке Платове

21 . Какой «приём» оказали больному левше на родине?

1) поместили в хорошую больницу 2 ) бросили умирать в больнице для бедных

3 ) срочно оказали медицинскую помощь

22 .Почему погиб талантливый мастер?

1 ) от бездушия полицейских властей 2 ) от тяжёлой неизлечимой болезни 3 ) от отсутствия близких людей

Тестирование по произведению Н.Лескова «Левша» 6 класс. 3 вариант.

Александр I 2.Александр II 3.Николай I

2. Что Александр покупает в кунсткамере?

Блоху, которая умеет танцевать 2. Наряд сибирского шамана 3. Козу с двумя гловами

3. Что делает Левша с блохой?

Чинит ее «брюшную машинку» 2. Подковывает

Ставит механизм, при помощи которого она начинает танцевать разные танцы

4. Зачем Левшу отправляют в Англию?

Чтобы, прикинувшись простаком, он узнал государственные тайны

Чтобы он отвез англичанам в подарок блоху и доказал, что русские мастера самые искусные

Учиться у их мастеров

5. Что делает Левша в дороге?

Поет на всю Европу русские песни 2Знакомится с множеством разных людей

3. Теряет подкованную блоху

6. Почему Левша неодобрительно отзывается об англичанках?

Потому что у них неправильная вера

Потому что видит, что они все время над ним посмеиваются

7. Какое пари заключил Левша со Шкипером по дороге домой?

Кто знает больше песен 2.Кто кого перепьет 3.Кто кого перекричит

8. Какими были последние слова Левши?

О том, что православная вера самая правильная

Что в гостях хорошо, а дома, на родной земле лучше

9. Меняется ли что-то после совета Левши?

Нет, ружья продолжают чистить кирпичом 2.Да, ружья перестали чистить кирпячом

3.Да, ружья стали чистить кирпичом еще усерднее

10. Что закончилось бы иначе, если бы император услышал слова Левши?

Русско-турецкая война.. 2.Крымская война 3.Война на Кавказе

1.сказ 2.повесть 3.легенда

1.восхищение талантом и патриотизмом простого человека 2.любовь к родине

3.быт и нравы жителей российской глубинки

13.Перед началом работы мастера-оружейники отправились в Мценск поклониться иконе Николая Чудотворца, так как:

1.. такой иконы не было в Туле 2.они были религиозными людьми

14.Левша, несмотря на уговоры, не остался за границей, потому что:

1.. не представлял себя вне родины 2.был недальновидным человеком и не понимал всей выгоды предложения иностранцев 3.ему не предложили интересной работы

15. Слова «буреметр», «мелкоскоп», «Аболон полведерский», «долбица умножения» являются:

1.метафорами 2. каламбурами 3.ошибочно написанными словами

16. При помощи образа Левши повествователь показал:

1.тульского оружейника с трагической судьбой

2.представителя русского народа, терпеливо выносящего все тяготы судьбы

3.обобщенный русский национальный характер

1.Платов 2. Левша 3.оружейник

18. Согласно авторскому замыслу, рассказчик должен:

1.достоверно изложить события 2.выступить от лица народа 3. выразить личное отношение к событиям

19. Честь и славу русской нации составляет:

1.простой труженик 2.знаменитый полководец 3.император

20. Каким является полное название рассказа «Левша»?

1.Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе; 2.Умелый тульский мастер левша;

3. Сказ о воронежском левше и о медной блохе; 4. Сказ о тульском левше.

Ответы к сказу «Левша» 6 класс

Номер материала: ДБ-1178950

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Правда и выдумки о Левше

Известный тульский филолог Михаил Майоров издал брошюру «Миф о Левше: судьба без жизни», в которой, мягко говоря, подверг сомнению сложившийся у нас образ Левши как символ тульского рабочего мастерства.

О некоторых главных выводах, изложенных в этой небольшой книжке, мы поговорили с ее автором.

Карикатура на оружейника

– Михаил, откуда возник такой интерес к теме Левши?

– Всё очень просто. Когда-то, будучи еще сотрудником музея «Тульский некрополь», я получил предложение исследовать этот бессмертный образ, не такой простой и примитивный, каким его принято считать. И для меня как для исследователя было важно ответить на вопросы: кто такой Левша и откуда он? в чем был замысел произведения?

– Удалось ответить?

– Несмотря на почти 150 лет, прошедших со времени появления в литературе образа Левши, ответ на этот вопрос не дан ни в одном литературоведческом исследовании. Лесков будто бы услыхал рассказ о Левше от рабочего Сестрорецкого завода, перешедшего туда из тульского оружейного. Это уже подозрительно, ибо Лесков неоднократно бывал в Туле и ничего тут «не слыхал». Сестрорецкой версией писатель обеспечил себе надежный тыл. Во всех собраниях сочинений Лескова, где сказ комментировался, источниковая база подверглась странному расширению: появление сказа объяснялось уже «эпосом работников», «баснословной легендой». Эти сведения никто не проверял.

11 июня 1981 г. в Орле открыли мемориальный комплекс из 5 бронзовых фигур, посвященный Лескову.

– Получается, образ мастера сформировался сам по себе, безотносительно к той идее, что была заложена в произведение?

– В 2005 году, определяя место лесковского персонажа в современной культурной жизни, кандидат филологических наук Нина Алексеевна Щеглова обратилась к тулякам с просьбой внимательно вчитаться в литературный оригинал: «Левша у Лескова предстает неучем и пьяницей. Это фарс, карикатура на тульского оружейного мастера и фактическое отклонение от сущности при внешнем соответствии». Нина Алексеевна Щеглова, между прочим, коренная тулячка, лауреат премии им. Мосина, автор «Технического словаря тульских оружейников XVII–XVIII вв.».

– Почему же сразу неуч? Подковы блохе прибивать – очень тонкая работа.

– Давайте разбираться. Действие этой истории происходит в первой половине XIX века, когда оружейное производство достигло высокой технической культуры. На тульских заводах уже давно хорошо было налажено обучение ремеслу. Помимо оружейной школы для детей-сирот на 60 человек, где обучали грамоте, рисованию, арифметике и геометрии, существовала система обучения по цехам. Ученики распределялись по лучшим мастерам, и те обязаны были передать им секреты мастерства. После этого происходила торжественная церемония освидетельствования ученика в мастерстве, когда он в присутствии всего цеха демонстрировал новые «инвенции».

Настоящий, невыдуманный мастер не мог не знать «расчет силы» и четырех правил арифметики, а потому не мог лишить аглицкую блоху способности прыгать.

Также он не мог утверждать, что в России ружья кирпичом чистят, – с самого начала оружейного производства к каждому ружью и пистолету для чистки ствола прилагался шомпол с трещоткой и пыжовником.

– Нельзя же литературное произведение считать историческим документом.

– Вряд ли и Лесков претендовал на серьезный исторический анализ оружейного дела в Туле. Его Левша – это метафора, если хотите, миф. А мифы порой бывают более живыми и реальными, чем факты из учебника истории. Ведь даже самый продвинутый знаток литературы не сразу сообразит, к какому историческому периоду относится действие всех произведений о Левше. И что именно должно прославляться, когда сей персонаж сломал уникальное английское изобретение, неизвестно зачем его подковав.

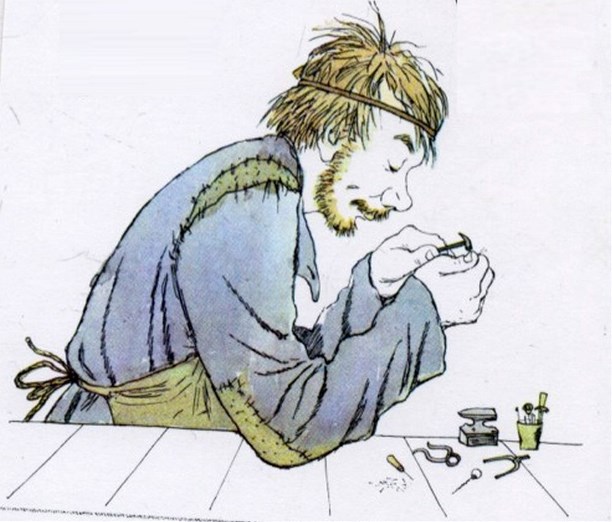

Таким увидели тульского мастера в 1970-е годы члены содружества Кукрыниксы.

Левша или левша?

– У Лескова довольно странное для положительного персонажа определение «косой левша» прописано со строчной буквы.

– И кстати, редкий литературный персонаж выделяется среди прочих внешними данными. Обратные примеры можно пересчитать по пальцам: Гаргантюа, Пантагрюэль, Сирано де Бержерак, Портос, Квазимодо. Изображая странную внешность оружейника – косой, левша, на щеке родимое пятно, крестится левой рукой, – Лесков, по всей вероятности, подразумевал связь фантастического мастерства с нечистой силой. Поэтому, по авторскому замыслу, для словесного портрета достаточно словосочетания из двух слов: «косой левша».

– Да еще и левша со строчной буквы.

– Прославление и увековечение мастерового, сломавшего британский антиквар, принадлежит казанскому и тульскому дворянину, начальнику замочной части тульского завода Сергею Зыбину. В узкоспецифическом бюллетене «Оружейный сборник» он разместил статью «Происхождение оружейничьей легенды и о тульском косом Левше». Прописную букву Зыбин без околичностей и объяснений употребил уже в названии. С этого момента появился именно тот Левша, которого знает современный читатель и зритель.

– То есть прозвище стало именем только в начале XX века?

– Эту тонкость вообще очень трудно заметить, особенно если не иметь перед глазами прижизненное издание. Речь идет о таком определяющем компоненте произведения, как самый обычный оним, то есть имя в любом значении этого слова: персоним, топоним, эргоним и т. д. Собственно как персоним Левша встречается, например, в изысканиях Н. М. Тупикова: «Левша Михайлович, боярин в Литовском княжестве», «Левша Терпигорев, боярин Василия Шемячича» и так далее. Эти примеры убедительно демонстрируют варианты одного и того же имени Алексей. Версии «Лев», «Александр», «Леонид» для реалий того времени представляются весьма сомнительными.

– Это могло быть имя – даже не Левша, а Лёвша?

– Возникающий соблазн разместить ударение на последнем слоге относится к тем же рефлексам, что ударения типа диспАнсер, стОляр и др. Ответ прост, но следует начать от противного, исходя из самого текста. Лесков употребляет только прозвище безымянного героя. Это самый существенный момент, от которого отталкивается вся дальнейшая эволюция образа и его имени.

– А почему именно прозвище? Он действительно мог быть мастером, который работает левой рукой лучше, чем правой.

– Термины левый – правый, характерные для времен сегодняшних, на рубеже восемнадцатого-девятнадцатого веков еще не вошли в язык настолько плотно, чтобы Лесков имел основание использовать именно такое прозвище. Всё, конечно, относительно, но нельзя забывать, что мастеровые наряду с крестьянами и священством в обиходной речи пользовались архаизмами десница (правая) и шуйца, шуя (левая). Имена прилагательные левый и правый внедрялись почти насильственно.

Миф «Сурнин – Левша» не обоснован

– В Туле при всём при этом не сомневаются, что у Левши был реальный прообраз – мастеровой Алексей Михайлович Сурнин.

– Есть два мифа. Изначальный миф о левше – это наследие Лескова, писатель не обязан отталкиваться от реальности, если его целью прежде всего становится не факт, а предмет художественного изображения. Но миф «Сурнин – Левша» не имеет права на существование, он насильственно навязан и противоречит истине.

– Миф именно навязан?

– С совершенно неясной целью Зыбин принялся за поиски возможных прототипов обновленного им Левши. Учитывая явную творческую безапелляционность Зыбина, легко предположить, как скоро он нашел прообраз. В 1785 году тульские мастера Алексей Сурнин и Андрей Леонтьев по инициативе графа Григория Потемкина были снаряжены в Англию для повышения оружейной квалификации.

В итоге «Тульский биографический словарь», например, без сомнений и ссылок называет лесковский сказ источником жизнеописания Сурнина. Причем как-то не замечается, что, в отличие от Левши (или левши), в биографии Сурнина не зафиксировано ни одного яркого, выдающегося и достойного литературной обработки факта: ни взлетов, ни падений, ни приключений, ни конфликтов. Сурнин был самым обычным человеком, хоть и отмеченным наградами, и не в пример Левше наплодившим кучу детей.

Согласно же Лескову, косой левша – убежденный холостяк, этакий местный простофиля со своими комплексами и склонностью к поучениям: «Англичане ружья кирпичом не чистят!»

– Кто-то еще эту Вашу точку зрения разделяет?

– Профессор Вадим Николаевич Ашурков предложил в одной из своих работ наиболее честный подход к параллели «Сурнин – Левша». При этом следует учитывать положение самого Ашуркова: он не мог допустить мысли об открытом противостоянии официальному краеведению, поэтому в качестве главной опоры доводов избрал свидетельство сына писателя Андрея Николаевича Лескова о нереальности личности левши. Среди прочего Ашурков писал, что «…сопоставил некоторые факты биографии Сурнина и Леонтьева» со «Сказом» Лескова и усмотрел «определенные совпадения».

Кратко передавая содержание «Сказа», Вадим Николаевич успевает и поздравить пребывающего в Англии левшу с патриотизмом, и выругать царей, и посочувствовать нищете «народных талантов». Главное не это, а то, что, цитируя Лескова, Ашурков довольно смело выделяет жирным шрифтом четыре слова: «…Я весь этот рассказ сочинил в мае прошлого года, и Левша есть лицо мною выдуманное». Основания для написания этого имени с прописной буквы здесь отсутствуют, скорее, это явная инициатива тульского редактора, но жирный шрифт Ашуркова намеренно игнорировался и педагогами, и писателями, и журналистами тульского края.

– В 2000 году даже нашли реальную могилу Алексея Сурнина.

– Надгробие Сурнина по подсказке профессора Ашуркова в далеком уже в 1986 году нашли и атрибутировали москвич В. А. Простов и туляк А. А. Камоликов. В 2005 году ныне покойный начальник службы тульского городского транспорта Т. В. Шарыпов организовал установку дублирующего надгробия-стелы рядом с «саркофагом» Сурнина. Эпитафия, содержащая грубейшую орфографическую ошибку, гласит: «Сурнин Алексей Михайлович. 1767–1811. Легендарный Тульский Левша. Неутомимому труженнику в приобретении успехов в пользу России». Вот так неистребимая безграмотность нашла увековечение, ибо исправить слово «труженник» технически невозможно, да и некому.

Уже в наше время на могиле Сурнина поставили памятник

как неутомимому тружеННику.

– А миф стал историческим фактом?

– Вопреки предупреждениям Ашуркова и откровениям самого Лескова ложное тождество реального Сурнина и литературного персонажа по сей день используется. Многим читателям советского периода были знакомы сборники с названиями типа «Наследники Левши», «Потомки Левши» и проч., изданные массовыми тиражами. Ни о каком левше (или, конечно же, Левше) там не говорится ни слова, а герои – мастера с тульского оружейного и подобного ему заводов. Давая этому шаржированному персонажу вторую жизнь в образе современных мастеров, составители подобных сборников не отдавали себе отчета в том, что попросту оскорбляют тех, кто аглицких блох не ломал и даже не практиковался за границей. Литературная эволюция закончилась курьезом.

Никогда не живший на свете левша был переименован в Левшу и наряду с невыдуманными людьми стал фантазийным тульским брендом, которому наставили памятников, хотя кроме истории с блохой ни один другой подвиг этого странного человека неизвестен.

Зато после выноса памятника Левше с территории машзавода он прекрасно устроился напротив памятника настоящему императору.

Анализ произведения «Левша» (Н. С. Лесков)

Автор: Guru · 24.07.2018

«Левша» — трогательная история о мастере, всю свою жизнь посвятившем работе на благо родины. Лесков создаёт множество литературных образов, живущих и действующих в обстановке давно минувших дней.

История создания

В 1881 году в журнале «Русь» публикуется «Сказ о тульском Левше и о стальной блохе». Позже автор включит произведение в сборник «Праведники».

Вымышленное и действительное переплетаются в едином целом. В основу сюжета положены правдивые события, позволяющие адекватно воспринимать описанные в произведении характеры.

Так, император Александр I, сопровождаемый казаком Матвеем Платовым, действительно посещал Англию. В соответствии с его саном ему были оказаны должные почести.

Правдивая история Левши разворачивалась в 1785 году, когда два тульских оружейника, Сурнин и Леонтьев, по распоряжению императора отправляются в Англию с целью ознакомления с оружейным производством. Сурнин неутомим в приобретении новых знаний, а Леонтьев «погружается» в беспорядочную жизнь и «теряется» на чужбине. Спустя семь лет первый мастер возвращается домой, в Россию, и внедряет новшества с целью усовершенствования оружейного производства.

Считается, что мастер Сурнин является прототипом главного героя произведения.

Лесков широко использует фольклорный пласт. Так, фельетон о чудо-мастере Илье Юницыне, создающем крохотные замочки, по размеру не превышающие блохи, положен в основу образа Левши.

Реальный исторический материал гармонично встраивается в повествование.

Жанр, направление

По поводу жанровой принадлежности существуют разночтения. Одни авторы отдают предпочтение повести, другие – сказу. Что касается Н. С. Лескова, он настаивает, чтобы произведение определялось как сказ.

«Левшу» также характеризуют как «оружейную» или «цеховую» легенду, которая сложилась среди людей данной профессии.

По словам Николая Семеновича, истоком сказа является «баснословие», услышанное им в 1878 году от какого-то оружейного мастера в Сестрорецке. Легенда стала той отправной точкой, которая легла в основу замысла книги.

Любовь писателя к народу, восхищение его талантами, смекалкой нашло своё воплощение в рельефных персонажах. Произведение насыщено элементами волшебной сказки, крылатыми словами и выражениями, фольклорной сатирой.

Сюжет книги заставляет задумываться о том, может ли Россия по достоинству оценить своих талантов. Основные события произведения явно указывают на то, что и власть, чернь одинаково слепы и равнодушны по отношению к мастерам своего дела. Государь Александр I посещает Англию. Ему показывают изумительную работу «аглицких» мастеров — танцующую металлическую блоху. Он приобретает «диковину» и привозит её в Россию. На некоторое время о «нимфозории» забывают. Затем «шедевром» англичан заинтересовался император Николай I. Он отправляет к тульским оружейникам генерала Платова.

В Туле «мужественный старик» приказывает трем мастерам сделать что-нибудь более искусное, нежели «аглицкая» блоха. Умельцы благодарят его за государево доверие и приступают к работе.

Спустя две недели приехавший за готовым изделием Платов, не разобравшись, что именно сделали оружейники, хватает Левшу и везет его во дворец к царю. Представ перед Николаем Павловичем, Левша показывает, какую работу они выполнили. Оказалось, что оружейники подковали «аглицкую» блоху. Император счастлив, что русские молодцы его не подвели.

Затем следует распоряжение государя отослать блоху обратно в Англию, дабы продемонстрировать мастерство русских оружейников. Левша сопровождает «нимфозорию». Англичане радушно его принимают. Заинтересовавшись его талантом, делают все возможное, чтобы русский умелец остался на чужбине. Но Левша отказывается. Он тоскует по родине и просит отправить его домой. Англичанам жалко его отпускать, но силой не удержишь.

На корабле мастер знакомится с полшкипером, говорящим по-русски. Знакомство заканчивается попойкой. В Петербурге полшкипера отправляют в госпиталь для иностранцев, а Левшу, больного, заключают в «холодный квартал» и обворовывают. Позже привозят умирать в простонародную Обуховскую больницу. Левша, доживая последние часы, просит доктора Мартын-Сольского сообщить государю важную информацию. Но до Николая I она не доходит, так как граф Чернышев слушать ничего об этом не желает. Вот, о чем говорится в произведении.

Главные герои и их характеристика

Темы и проблемы

Главная мысль

Левша – символ талантливости русского народа. Еще один яркий образ из галереи «праведников» Лескова. Как бы ни было тяжело, праведник всегда выполняет обещанное, до последней капли отдает себя отечеству, ничего не требуя взамен. Любовь к родной земле, к государю творит чудеса и заставляет поверить в невозможное. Праведники возвышаются над чертою простой нравственности и бескорыстно делают добро – в этом их нравственная идея, их основная мысль.

Многие государственные деятели этого не ценят, но в памяти народа всегда остаются примеры самоотверженного поведения и искренних, бескорыстных поступков тех людей, которые жили не ради себя, а ради славы и благополучия своего Отечества. Смысл их жизни – в процветании Отчизны.

Особенности

Собрав воедино яркие вспышки народного юмора и народной мудрости, создатель «Сказа» написал художественное произведение, отразившее целую эпоху русской жизни.

Местами в «Левше» сложно определить, где заканчивается добро и начинается зло. В этом проявляется «коварство» стиля писателя. Он создает характеры подчас противоречивые, несущие в себе положительные и отрицательные черты. Так, мужественный старик Платов, являясь натурой героической, мог ни за что поднять руку на «маленького» человека.

Тонкая авторская ирония звучит в адрес монархов и их окружения.

«Волшебник слова» — так назвал Горький Лескова после прочтения книги. Народный язык героев произведения – их яркая и точная характеристика. Речь каждого персонажа образная и самобытная. Она существует в унисон с его характером, помогая понять персонажа, его поступки. Русскому человеку свойственна изобретательность, поэтому он придумывает необычные неологизмы в духе «народной этимологии»: «пустяковина», «бюстры», «потюкивают», «валдахин», «мелкоскоп», «нимфозория» и т. д.

Чему учит?

Н. С. Лесков учит справедливому отношению к людям. Все равны перед Богом. Нужно судить о каждом человеке не по его социальной принадлежности, а по христианским поступкам и душевным качествам.

Только тогда можно найти бриллиант, светящийся праведными лучами тепла и искренности.