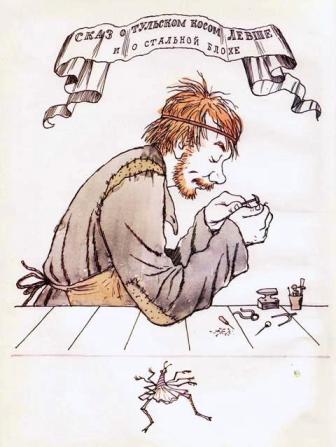

Левша (сказ)

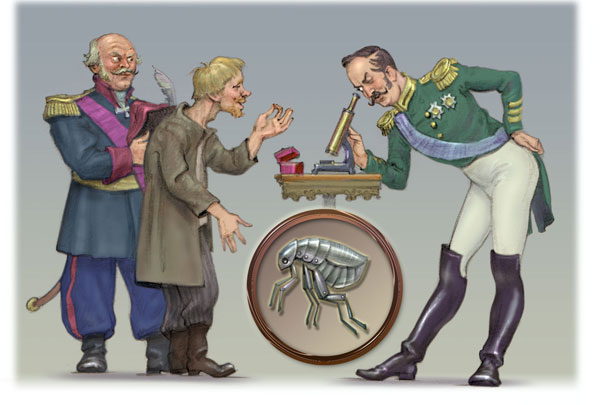

«Левша» (полное название: «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе») — повесть Николая Лескова, написанная и опубликованная в 1881 году. Автор включил повесть в свой сборник произведений «Праведники». [1]

Содержание

История создания

Впервые напечатано в журнале «Русь», 1881, № 49, 50 и 51 под заглавием «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе (Цеховая легенда)». Отдельным изданием впервые напечатана 1882 году. [2]

При публикации в «Руси», а также в отдельном издании повесть сопровождалась предисловием:

Я не могу сказать, где именно родилась первая заводка баснословия о стальной блохе, то есть завелась ли она в Туле, на Ижме или в Сестрорецке, но, очевидно, она пошла из одного из этих мест. Во всяком случае сказ о стальной блохе есть специально оружейничья легенда, и она выражает собою гордость русских мастеров ружейного дела. В ней изображается борьба наших мастеров с английскими мастерами, из которой наши вышли победоносно и англичан совершенно посрамили и унизили. Здесь же выясняется некоторая секретная причина военных неудач в Крыму. Я записал эту легенду в Сестрорецке по тамошнему сказу от старого оружейника, тульского выходца, переселившегося на Сестру-реку в царствование императора Александра Первого. Рассказчик два года тому назад был еще в добрых силах и в свежей памяти; он охотно вспоминал старину, очень чествовал государя Николая Павловича, жил «по старой вере», читал божественные книги и разводил канареек. Люди к нему относились с почтением.

Краткое содержание

В сюжете произведения смешаны выдуманные и реальные исторические события.

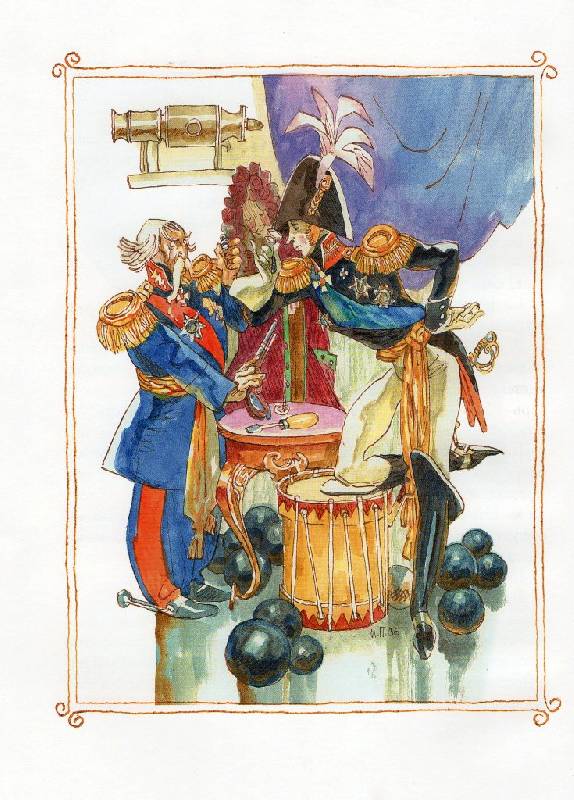

Спустя несколько лет, после смерти Александра I и восшествия на престол Николая I, блоху нашли среди вещей покойного государя и долго не могли понять, в чём смысл «нимфозории». Атаман Платов, [5] который сопровождал Александра I в поездке по Европе, появился во дворце и объяснил, что это образец искусства английских механиков, но тут же заметил, что русские мастера своё дело знают не хуже.

Государь Николай Павлович, который был уверен в превосходстве русских, поручил Платову осуществить дипломатическую поездку на Дон и заодно посетить проездом заводы в Туле. Среди местных умельцев можно было найти тех, кто мог бы достойно ответить на вызов англичан.

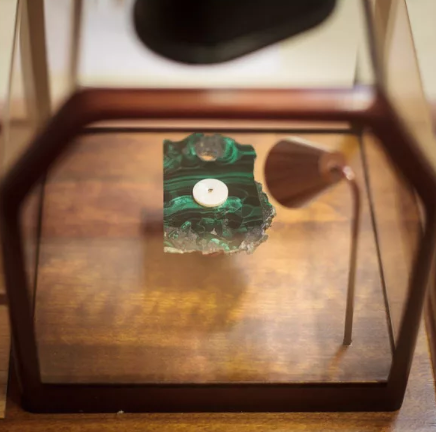

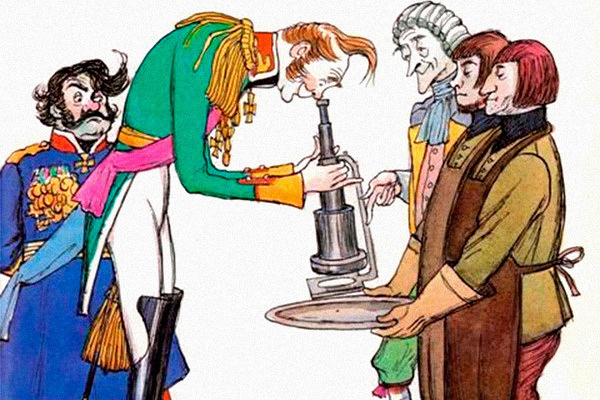

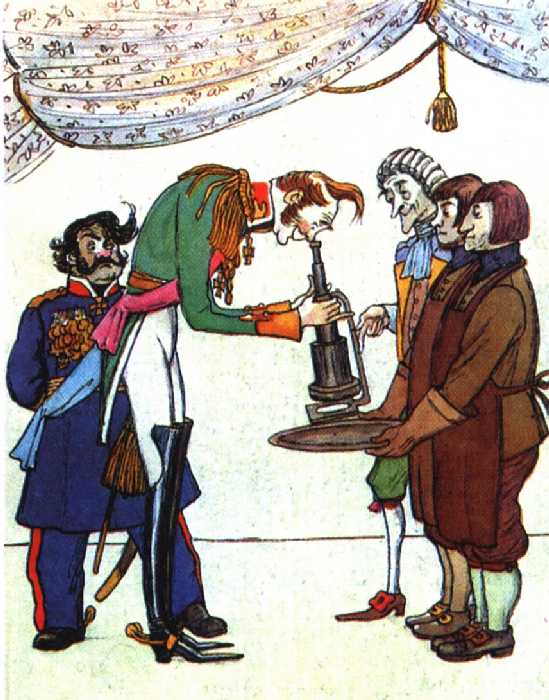

Будучи в Туле, Платов вызвал троих самых известных местных оружейников во главе с мастеровым по кличке «Левша», показал им блоху и попросил придумать нечто такое, что превзошло бы замысел англичан. Возвращаясь на обратном пути с Дона, Платов снова заглянул в Тулу, где троица всё продолжала работать над заказом. Забрав Левшу с неоконченной, как считал недовольный Платов, работой, он отправился прямиком в Петербург. В столице под большим увеличением микроскопа выяснилось, что туляки превзошли англичан, подковав блоху на все ноги крошечными подковами.

Государь и весь двор были восхищены, Левша получил награду. Государь распорядился отослать подкованную блоху обратно в Англию, чтобы продемонстрировать умение русских мастеров, и также послать Левшу. В Англии Левше продемонстрировали местные заводы, организацию работы и предложили остаться в Европе, но он отказался.

Основные персонажи

Художественные особенности

Критики первых изданий посчитали, что вклад Лескова в создание повести минимален и что он якобы только пересказал легенду, которая ходила среди тульских мастеров. Лесков с этим мнением спорил и объяснял, что произведение практически полностью выдумано им:

Все, что есть чисто народного в «сказе о тульском левше и стальной блохе», заключается в следующей шутке или прибаутке: «англичане из стали блоху сделали, а наши туляки ее подковали да им назад отослали». Более ничего нет «о блохе», а о «левше», как о герое всей истории её и о выразителе русского народа, нет никаких народных сказов, и я считаю невозможным, что об нем кто-нибудь «давно слышал», потому что, — приходится признаться, — я весь этот рассказ сочинил в мае месяце прошлого [6] года, и левша есть лицо мною выдуманное. [7]

Повесть «Левша» — это пример русского сказа, традиции которого были заложены ещё Гоголем. Повествование выглядит как устный рассказ, в котором автор, незнакомый с иностранными словами, коверкает их самым неожиданным образом. Настоящее богатство произведения — это особый язык повести, который пересыпан каламбурами и словами, возникшими в фантазии писателя, своеобразной народной этимологией: нимфозория, мелкоскоп, клеветон и др. [8]

Левша в русском языке стало нарицательным именем, обозначающим талантливого выходца из народа, мастера с золотыми руками.

Экранизации

Интересные факты

«Блоха, подкованная Левшой, являет собой яркий пример российских нанотехнологий: ничего не видно и блоха прыгать перестала» [11]

Ссылки

Примечания

Смотреть что такое «Левша (сказ)» в других словарях:

Левша (повесть) — Левша Жанр: повесть Автор: Лесков, Николай Семёнович Язык оригинала: русский Год написания: май 1881 года Публикация: 1881 год, «Русь» «Левша» (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе) повесть Николая Лескова, написанная и опубликованная в … Википедия

Левша (значения) — Левша (от левый): Левша человек, преимущественно пользующийся левой рукой. «Левша» повесть Николая Лескова («Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе») Балет «Левша» на музыку Бориса Александрова, по повести Николая Лескова,… … Википедия

Сказ про Федота-стрельца — Сказ про Федота стрельца … Википедия

Сказ про Федота-стрельца (фильм) — Сказ про Федота стрельца … Википедия

ЛЕВША — герой рассказа Н.С.Лескова «Левша» (1881, первая публикация под названием «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе (цеховая легенда)»). Произведение, созданное в духе лубка, обычно называют гимном таланту русского народа, олицетворенного в … Литературные герои

Левша — Название рассказа писателя Николая Семеновича Лескова (1831 1895). Впервые это рассказ был опубликован в журнале «Русь» (1881) под названием «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе (Цеховая легенда)». В примечании к этому названию автор… … Словарь крылатых слов и выражений

Сказ — специфическая по своей интонации и стилю форма изложения фольклорных произведений; отсюда под С. разумеют такой характер изложения в литературных произведениях, к рый воспроизводит речь произведений устной словесности, а в более широком смысле… … Литературная энциклопедия

Левша — У этого термина существуют и другие значения, см. Левша (значения). Левша (леворукий) человек, предпочтительно пользующийся левой рукой. Антоним к термину «левша» «правша». Среди людей левши составляют примерно 15 %[1], то есть… … Википедия

ЛЕВША — Герой «Сказа о тульском косом Левше и стальной блохе» Н.С. Лескова, русский мастер оружейник, сумевший не только подковать сделанную английскими мастерами стальную блоху, но и написать на подковах свое имя. Близкое к лубочному (см. лубок*)… … Лингвострановедческий словарь

Левша (фильм) — У этого термина существуют и другие значения, см. Левша (значения). Левша Жанр Кинофарс Режиссёр Сергей Овчаров В главных ролях Николай Стоцкий, Владимир Гостюхин … Википедия

Н. С. Лесков «Левша»: анализ произведения

Краткое содержание:

История создания

В 1881 году в журнале «Русь» публикуется «Сказ о тульском Левше и о стальной блохе». Позже автор включит произведение в сборник «Праведники».

Вымышленное и действительное переплетаются в едином целом. В основу сюжета положены правдивые события, позволяющие адекватно воспринимать описанные в произведении характеры.

Так, император Александр I, сопровождаемый казаком Матвеем Платовым, действительно посещал Англию. В соответствии с его саном ему были оказаны должные почести.

Правдивая история Левши разворачивалась в 1785 году, когда два тульских оружейника, Сурнин и Леонтьев, по распоряжению императора отправляются в Англию с целью ознакомления с оружейным производством. Сурнин неутомим в приобретении новых знаний, а Леонтьев «погружается» в беспорядочную жизнь и «теряется» на чужбине. Спустя семь лет первый мастер возвращается домой, в Россию, и внедряет новшества с целью усовершенствования оружейного производства.

Считается, что мастер Сурнин является прототипом главного героя произведения.

Лесков широко использует фольклорный пласт. Так, фельетон о чудо-мастере Илье Юницыне, создающем крохотные замочки, по размеру не превышающие блохи, положен в основу образа Левши.

Реальный исторический материал гармонично встраивается в повествование.

Жанр, направление

По поводу жанровой принадлежности существуют разночтения. Одни авторы отдают предпочтение повести, другие – сказу. Что касается Н. С. Лескова, он настаивает, чтобы произведение определялось как сказ.

«Левшу» также характеризуют как «оружейную» или «цеховую» легенду, которая сложилась среди людей данной профессии.

По словам Николая Семеновича, истоком сказа является «баснословие», услышанное им в 1878 году от какого-то оружейного мастера в Сестрорецке. Легенда стала той отправной точкой, которая легла в основу замысла книги.

Любовь писателя к народу, восхищение его талантами, смекалкой нашло своё воплощение в рельефных персонажах. Произведение насыщено элементами волшебной сказки, крылатыми словами и выражениями, фольклорной сатирой.

Сюжет книги заставляет задумываться о том, может ли Россия по достоинству оценить своих талантов. Основные события произведения явно указывают на то, что и власть, чернь одинаково слепы и равнодушны по отношению к мастерам своего дела. Государь Александр I посещает Англию. Ему показывают изумительную работу «аглицких» мастеров — танцующую металлическую блоху. Он приобретает «диковину» и привозит её в Россию. На некоторое время о «нимфозории» забывают. Затем «шедевром» англичан заинтересовался император Николай I. Он отправляет к тульским оружейникам генерала Платова.

В Туле «мужественный старик» приказывает трем мастерам сделать что-нибудь более искусное, нежели «аглицкая» блоха. Умельцы благодарят его за государево доверие и приступают к работе.

Спустя две недели приехавший за готовым изделием Платов, не разобравшись, что именно сделали оружейники, хватает Левшу и везет его во дворец к царю. Представ перед Николаем Павловичем, Левша показывает, какую работу они выполнили. Оказалось, что оружейники подковали «аглицкую» блоху. Император счастлив, что русские молодцы его не подвели.

Затем следует распоряжение государя отослать блоху обратно в Англию, дабы продемонстрировать мастерство русских оружейников. Левша сопровождает «нимфозорию». Англичане радушно его принимают. Заинтересовавшись его талантом, делают все возможное, чтобы русский умелец остался на чужбине. Но Левша отказывается. Он тоскует по родине и просит отправить его домой. Англичанам жалко его отпускать, но силой не удержишь.

На корабле мастер знакомится с Полшкипером, говорящим по-русски. Знакомство заканчивается попойкой. В Петербурге полшкипера отправляют в госпиталь для иностранцев, а Левшу, больного, заключают в «холодный квартал» и обворовывают. Позже привозят умирать в простонародную Обуховскую больницу. Левша, доживая последние часы, просит доктора Мартын-Сольского сообщить государю важную информацию. Но до Николая I она не доходит, так как граф Чернышев слушать ничего об этом не желает. Вот, о чем говорится в произведении.

Главные герои и их характеристика

Император Александр I – «враг труда». Отличается любознательностью, очень впечатлительный человек. Страдает меланхолией. Преклоняется перед иноземными чудесами, считая, что создавать их могут только англичане. Жалостлив и сердоболен, строит политику с англичанами, аккуратно сглаживая острые углы.

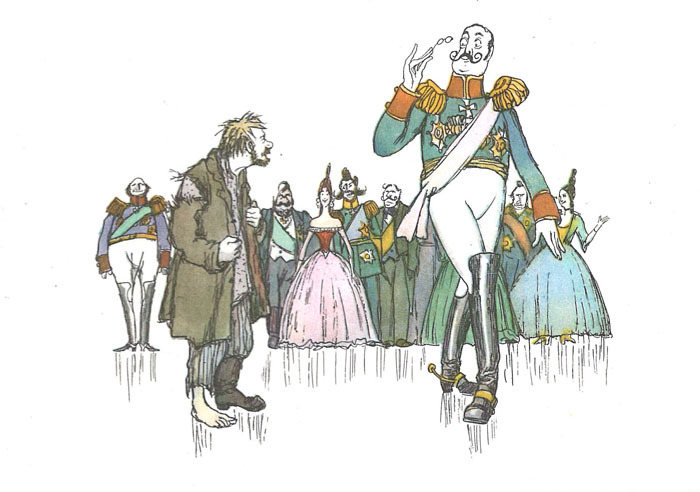

Император Николай Павлович – честолюбивый «солдафон». Обладает прекрасной памятью. Не любит ни в чём уступать иностранцам. Верит в профессионализм своих подданных, доказывает несостоятельность иноземных мастеров. Однако простой человек его не интересует. Он никогда не задумывается, каким трудом достигается это мастерство.

Платов Матвей Иванович – донской казак, граф. От его фигуры веет героизмом и размашистой удалью. Поистине легендарная личность, являющаяся живым воплощением храбрости и отваги. Обладает огромной выдержкой, силой воли. Безмерно любит родное отечество. Человек семейный, на чужбине скучает по родному хозяйству. Бесчувственно относится к чужеземным творениям. Верит, что русские люди все смогут сделать, на что ни взглянут. Нетерпелив. Не разобравшись, может избить простолюдина. Если же не прав, то непременно просит прощения, так как за образом жесткого и непобедимого атамана скрывается великодушное сердце.

Тульские мастера – надежда нации. Они сведущи в «металлическом деле». Обладают смелым воображением. Прекрасные ружейники, верящие в чудо. Люди православные, полны церковного благочестия. Надеются на божью помощь в решении сложных задач. Чтят милостивое слово государево. Благодарят за оказываемое им доверие. Они олицетворяют русский народ и его хорошие качества, которые подробно описываются здесь.

Косой Левша – искусный оружейник. На щеке — родимое пятно. Носит старенький «озямчик» с крючочками. В скромном облике великого труженика скрывается светлый ум и добрая душа. Прежде чем взяться за какое важное дело, идет в церковь получить благословение. Характеристика и описание Левши подробно изложены в данном сочинении. Терпеливо переносит издевательства Платова, хотя не сделал ничего дурного. Позже прощает старого казака, не тая обиды в сердце. Левша искренен, говорит просто, без лести и хитрости. Безмерно любит отечество, ни за что не соглашается променять родину на благополучие и комфорт в Англии. Тяжело переносит разлуку с родными местами.

Полшкипер – знакомый Левши, владеющий русским языком. Встретились на судне, направляющемся в Россию. Много пили вместе. После прибытия в Петербург проявляет заботу об оружейнике, пытаясь вызволить его из ужасных условий Обуховской больницы и найти человека, который бы передал государю важное сообщение от мастера.

Доктор Мартын-Сольский – настоящий профессионал своего дела. Пытается помочь Левше преодолеть болезнь, но не успевает. Становится тем доверенным лицом, которому Левша сообщает секрет, предназначенный для государя.

Темы и проблемы

Тема русских талантов проходит красной нитью через все творчество Лескова. Левша без каких-либо стекольных увеличителей смог сделать маленькие гвоздики, чтобы с их помощью прибить подковы металлической блохе. Его фантазии нет предела. Но дело не только в таланте. Тульские оружейники – труженики, не умеющие отдыхать. Своим усердием они создают не только диковинные изделия, но и неповторимый национальный код, который передается из поколения в поколение.

Тема патриотизма глубоко волновала Лескова. Умирая на холодном полу в больничном коридоре, Левша думает об отчизне. Он просит доктора найти возможность сообщить государю, что ружья чистить кирпичом нельзя, так как следствием этого станет их непригодность. Мартын-Сольский пытается передать военному министру, Чернышеву, данную информацию, но всё оказывается безрезультатным. До государя слова мастера не доходят, чистка же ружей продолжается до самой Крымской кампании. Возмутительно это непростительное пренебрежение царских чиновников к народу и к своему отечеству!

Трагическая судьба Левши – отражение проблемы социальной несправедливости в России. Сказ Лескова носит одновременно и веселый, и печальный характер. Увлекает повествование о том, как тульские мастера подковывают блоху, демонстрируя самозабвенное отношение к труду. Параллельно с этим звучат серьезные размышления автора о непростых судьбах гениальных выходцев из народа. Проблема отношения к народным умельцам на родине и на чужбине волнует писателя. В Англии Левшу уважают, предлагают ему прекрасные условия для работы, а также стараются его заинтересовать различными диковинками. В России же он сталкивается с равнодушием и жестокостью.

Проблема любви к родным местам, к родной природе. Родной уголок земли особенно дорог человеку. Воспоминания о нем пленяют душу и дают энергию для создания чего-то прекрасного. Многих, как и Левшу, тянет к отчизне, так как никакие иноземные блага не смогут заменить родительскую любовь, атмосферу отчего дома и искренность верных товарищей.

Проблема отношения талантливых людей к труду. Мастера одержимы поиском новых идей. Это труженики, фанатично увлеченные своим делом. Многие из них «сгорают» на работе, так как на реализацию задуманного отдают всего себя без остатка.

Проблематика власти. В чём проявляется истинная сила человека? Представители власти позволяют себе по отношению к простым людям выходить за рамки «дозволенного», кричать на них, пускать в ход кулаки. Народные умельцы со спокойным достоинством выдерживают подобное отношение господ. Истинная сила человека в уравновешенности и стойкости характера, а не в проявлении несдержанности и душевном обеднении. Лесков не может остаться в стороне от проблемы бессердечного отношения к людям, их бесправия и угнетения. Почему по отношению к народу применяется столько жестокости? Неужели он не заслуживает гуманного отношения? Бедного Левшу безразлично бросают умирать на холодном больничном полу, не сделав ничего, что могло бы ему хоть как-то помочь выкарабкаться из крепких уз болезни.

Главная мысль

Левша – символ талантливости русского народа. Еще один яркий образ из галереи «праведников» Лескова. Как бы ни было тяжело, праведник всегда выполняет обещанное, до последней капли отдает себя отечеству, ничего не требуя взамен. Любовь к родной земле, к государю творит чудеса и заставляет поверить в невозможное. Праведники возвышаются над чертою простой нравственности и бескорыстно делают добро – в этом их нравственная идея, их основная мысль.

Многие государственные деятели этого не ценят, но в памяти народа всегда остаются примеры самоотверженного поведения и искренних, бескорыстных поступков тех людей, которые жили не ради себя, а ради славы и благополучия своего Отечества. Смысл их жизни – в процветании Отчизны.

Особенности

Собрав воедино яркие вспышки народного юмора и народной мудрости, создатель «Сказа» написал художественное произведение, отразившее целую эпоху русской жизни.

Местами в «Левше» сложно определить, где заканчивается добро и начинается зло. В этом проявляется «коварство» стиля писателя. Он создает характеры подчас противоречивые, несущие в себе положительные и отрицательные черты. Так, мужественный старик Платов, являясь натурой героической, мог ни за что поднять руку на «маленького» человека.

Тонкая авторская ирония звучит в адрес монархов и их окружения.

«Волшебник слова» — так назвал Горький Лескова после прочтения книги. Народный язык героев произведения – их яркая и точная характеристика. Речь каждого персонажа образная и самобытная. Она существует в унисон с его характером, помогая понять персонажа, его поступки. Русскому человеку свойственна изобретательность, поэтому он придумывает необычные неологизмы в духе «народной этимологии»: «пустяковина», «бюстры», «потюкивают», «валдахин», «мелкоскоп», «нимфозория» и т. д.

Чему учит?

Н. С. Лесков учит справедливому отношению к людям. Все равны перед Богом. Нужно судить о каждом человеке не по его социальной принадлежности, а по христианским поступкам и душевным качествам.

Только тогда можно найти бриллиант, светящийся праведными лучами тепла и искренности.

Почему левша это сказ а не рассказ

Несколько слов о Н.С. Лескове

Николай Семенович Лесков прекрасен; это один из немногих писателей, которые способны и довести до слез, и рассмешить до колик. Причем и то, и другое может происходить почти одновременно: у Лескова анекдоты соседствуют с трагедиями, а о страшном рассказывается так, что становится смешно, — и это очень по-русски. Л.Н. Толстой не зря говорил о Лескове как о «самом русском из наших писателей». Примером такой противоречивости художественной ткани может служить повесть «На краю света» — моя любимая вещь у Лескова, которая не будет здесь проанализирована по той причине, что отсутствует иллюстративный материал для нее. Впрочем, и анализ бы получился гораздо длиннее, чем обычно. Но вам, уважаемые читатели, я настоятельно рекомендую эту повесть, которая менее известна, чем «Очарованный странник» , но не менее значима. «Очарованного странника» я не взял для анализа по причине солидного объема повести и необходимости еще более объемного анализа, что не вписывается в данный курс. В итоге я остановился на «Левше», и сказ этот при ближайшем рассмотрении оказался далеко не так прост, как мне думалось.

Лескова наряду с Достоевским и Шмелевым по праву считают одним из величайших православных писателей. В предисловии к первому из рассказов цикла«Праведники» («Однодум», 1879) писатель так объяснил появление этого цикла:

«Ужасно и несносно… видеть одну «дрянь» в русской душе, ставшую главным предметом новой литературы, и… пошёл я искать праведных, но куда я ни обращался, все отвечали мне в том роде, что праведных людей не видывали, потому что все люди грешные, а так, кое-каких хороших людей и тот и другой знавали. Я и стал это записывать».

М. Горький отметил, что «литературное творчество Лескова сразу становится яркой живописью или, скорее, иконописью, — он начинает создавать для России иконостас её святых и праведников. Он как бы поставил целью себе ободрить, воодушевить Русь… Лесков понимал, как никто до него, что человек имеет право быть утешен и обласкан, человек должен уметь ласкать и утешать. Он писал жития святых дурачков русских, его герои, конечно, люди сомнительной святости, ибо у них совершенно и никогда нет времени подумать о своём личном спасении — они непрерывно заботятся только о спасении и утешении ближних».

С этой точки зрения герой сказа «Левша», как ни странно, становится в один ряд с прочими лесковскими праведниками — и со скоморохом Памфалоном, и с Однодумом, и с Пигмеем, и с несмертельным Голованом… И даже с монахом Кириаком из повести «На краю света», а также с очарованным странником — Иваном Северьянычем Флягиным.

Д.С. Святополк-Мирский в очерке о Лескове писал, что «вкус к словесной живописности, к быстрому изложению запутанного сюжета разительно отличается от методов почти всех остальных русских романистов, особенно Тургенева, Гончарова или Чехова. В лесковском видении мира нет никакой дымки, нет атмосферы, нет мягкости; он выбирает самые кричащие цвета, самые грубые контрасты, самые резкие контуры. Его образы предстают при беспощадном дневном свете. У Лескова нет тусклых цветов, в русской жизни он находит характеры яркие, живописные и пишет их мощными мазками. Величайшая добродетель, из ряда вон выходящая оригинальность, большие пороки, сильные страсти и гротескные комические черты — вот его любимые предметы. Он одновременно и служитель культа героев, и юморист. Пожалуй, можно даже сказать, что чем героичнее его герои, тем юмористичнее он их изображает. Вот этот юмористический культ героев и есть самая оригинальная лесковская черта». Можем дополнить исследователя, сказав, что в этом Лесков продолжает линию Гоголя, использовавшего в ранних своих рассказах, да и не только там (вспомним, например, «Тараса Бульбу») ту же манеру.

Что же касается преоригинального языка Лескова, то здесь уникальность автора неоспорима. Как справедливо заметил Святополк-Мирский в той же статье, Лесков особенно любил « комические эффекты просторечного церковнославянского и каламбуры «народной этимологии». Все это, конечно, непереводимо ». Одни только «нимфозория», «буреметр» или « мелкоскоп » из «Левши» чего стоят! Алексей Горелов справедливо отмечал, что «биографические предпосылки связывали писателя с миром фольклора, устного красноречия, церковной письменности, старинной книжности. Позже Лескова не миновали могущественное влияние Гоголя, воздействие тургеневских «Записок охотника» и народных рассказов Л. Толстого. Писатель жил в интенсивном общении с прозой и поэзией всей второй половины блистательного литературного столетия. Усваивая из разнослойного культурного фонда то, что утверждало его в оригинальной узорчатой манере, Лесков воссоединял архаику с достижениями психологического реализма».

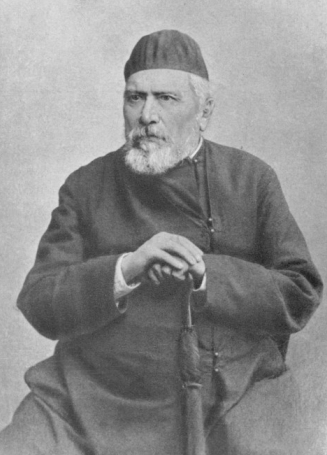

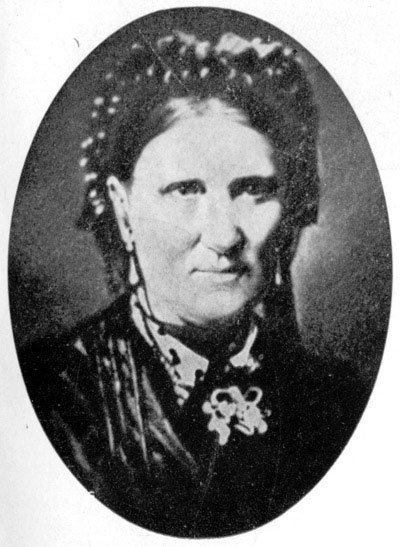

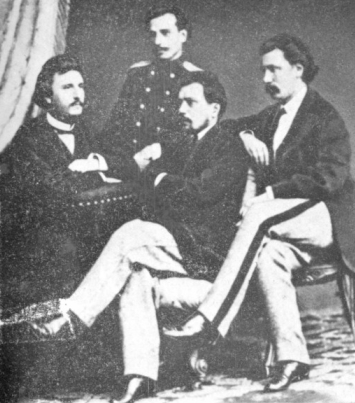

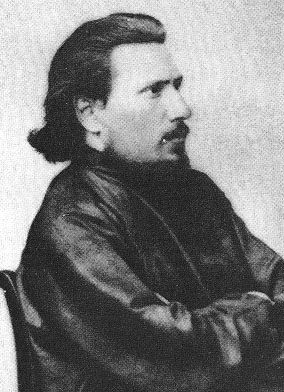

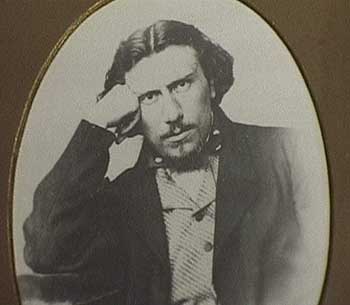

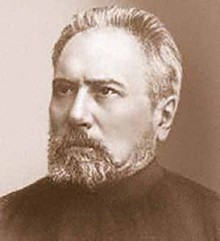

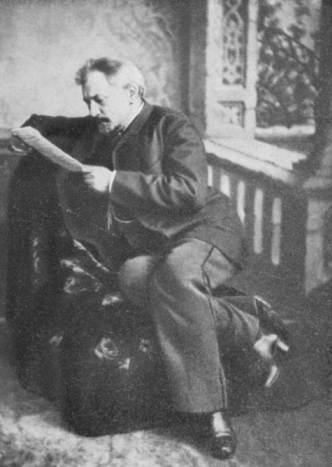

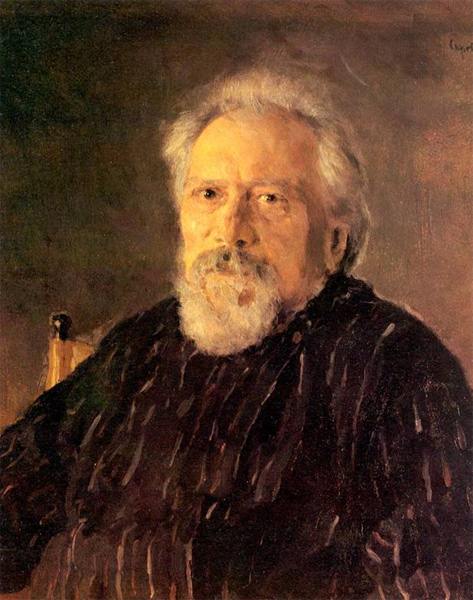

Рассмотрим фотогалерею, которая призвана проиллюстрировать биографию Н.С. Лескова.

Фотогалерея

Марья Петровна Лескова, мать писателя.

Братья Лесковы. Слева направо: Василий, Михаил, Николай, Алексей.

Н.С. Лесков в молодости

Н.С. Лесков в зрелости

В.А. Серов. Портрет Н.С. Лескова, написанный за год до его смерти

Могила Н.С. Лескова на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге

Памятник Н.С. Лескову в Орле

Мемориальный музей Н.С. Лескова в Орле

«Левша»

Любой русский человек знает эту историю, причем сказ Лескова читали далеко не все. Но очень уж она характерна и приятна для национального самолюбия: да, у нас нет тех условий труда, того порядка, той рациональности, как за рубежом, но зато русский человек гораздо мастеровитее и смекалистее, и при желании любому иностранцу нос утрет и фигу покажет. История истинно народная, да, собственно, суть ее и не была выдумана Лесковым: такая быличка, действительно, существовала.

Первую публикацию «Левши» в журнале «Русь» за 1881 год и первое отдельное издание произведения, вышедшее в 1882 году, Лесков снабдил подзаголовком «Цеховая легенда» и, кроме того, сопроводил следующим предисловием: «Я не могу сказать, где именно родилась первая заводка баснословия о стальной блохе, то есть завелась ли она в Туле, на Ижме или в Сестрорецке, но, очевидно, она пошла из одного из этих мест. Во всяком случае, сказ о стальной блохе есть специально оружейничья легенда, и она выражает собою гордость русских мастеров ружейного дела. В ней изображается борьба наших мастеров с английскими мастерами, из которой наши вышли победоносно и англичан совершенно посрамили и унизили. Здесь же выясняется некоторая секретная причина военных неудач в Крыму. Я записал эту легенду в Сестрорецке по тамошнему сказу от старого оружейника, тульского выходца, переселившегося на Сестру-реку ещё в царствование императора Александра I. Рассказчик два года тому назад был ещё в добрых силах и в свежей памяти; он охотно вспоминал старину, очень чествовал государя Николая Павловича, жил по «старой вере», читал божественные книги и разводил канареек. Люди к нему относились с почтением».

Впоследствии это предисловие, которое, разумеется, было мистификацией — своеобразным литературным приемом, позволившим автору обосновать сказовую манеру изложения, — впоследствии это предисловие автор изъял, удрученный обвинениями недоброжелательных критиков в том, что Лесков-де ничего своего не привнес, а только застенографировал чужой рассказ. Автору даже пришлось печатно объясняться с такими критиками. В заметке «О русском Левше (Литературное объяснение)», опубликованной в газете «Новое время» в 1882 году, он писал: «Всё, что есть чисто народного в «Сказе о тульском Левше и о стальной блохе», заключается в следующей шутке или прибаутке: «англичане из стали блоху сделали, а наши туляки её подковали да им назад отослали». Более ничего нет о «блохе», а о «левше», как о герое всей истории и о выразителе русского народа, нет никаких народных сказов, и я считаю невозможным, чтоб об нём кто-нибудь «давно слышал», потому что, — приходится признаться, — я весь этот рассказ сочинил в мае месяце прошлого года, и левша есть лицо мною выдуманное. Что же касается самой подкованной туляками английской блохи, то это совсем не легенда, а коротенькая шутка или прибаутка, вроде «немецкой обезьяны», которую «немец выдумал, да она садиться не могла (всё прыгала), а московский меховщик взял да ей хвост пришил, — она и села».

Автор и рассказчик. Несмотря на то, что история придумана писателем, а не записана со слов лица, называемого этнографами «носителем традиции», она остается в высшей степени народной и эпичной. Ведь Лесков — несомненная часть русского народа, именно носитель традиции, а такой характеристикой в XIX веке могли похвастать весьма немногие писатели. Так что, пусть даже и с некоторой долей юродства, он вполне мог породить такой сказ, т.е. произведение устного народного творчества.

Это не было бы стилизацией: Лесков — русский человек, и по-русски воспринимал историю и язык. Единственное творческое допущение — ограниченность знаний рассказчика. Естественно, Лесков знал слова «микроскоп», «барометр» был осведомлен об Аполлоне Бельведерском и о том, что он не в Лондоне находится, равно как и о том, что в сам Лондон попадают отнюдь не по «Твердиземному» морю. В русской истории рассказчик тоже не вполне точен, и генерал Платов, который к моменту воцарения Николая Первого уже умер, запросто общается с монархом и выполняет его поручение по изысканию способа, как посрамить английских мастеров.

Если бы Лесков сохранил предисловие, разграничивавшее автора и вымышленного рассказчика — старого тульского оружейника, — вопрос о литературном юродстве и вовсе не ставился бы. Но в конечном варианте стилистически отлична от остального текста только последняя глава, являющаяся эпилогом и говорящая о «баснословном складе легенды и эпическом характере ее главного героя». Композиционно произведение, лишившееся вместе с прологом также и закольцовки, стало менее совершенным. Попеняв на это обстоятельство, двинемся дальше.

Язык. Язык «Левши» уникален. Здесь присутствует:

«народная этимология» , переиначивающая иностранные слова на русский манер («валдахин» вместо балдахина, от русского «валандаться», «буреметр» вместо барометра, от русского «буря», «верояция» вместо вариации, от русского «вероятно», «укушетка» вместо кушетки, от русского «укусить», «долбица» вместо таблицы, от русского «долбить» и др.);

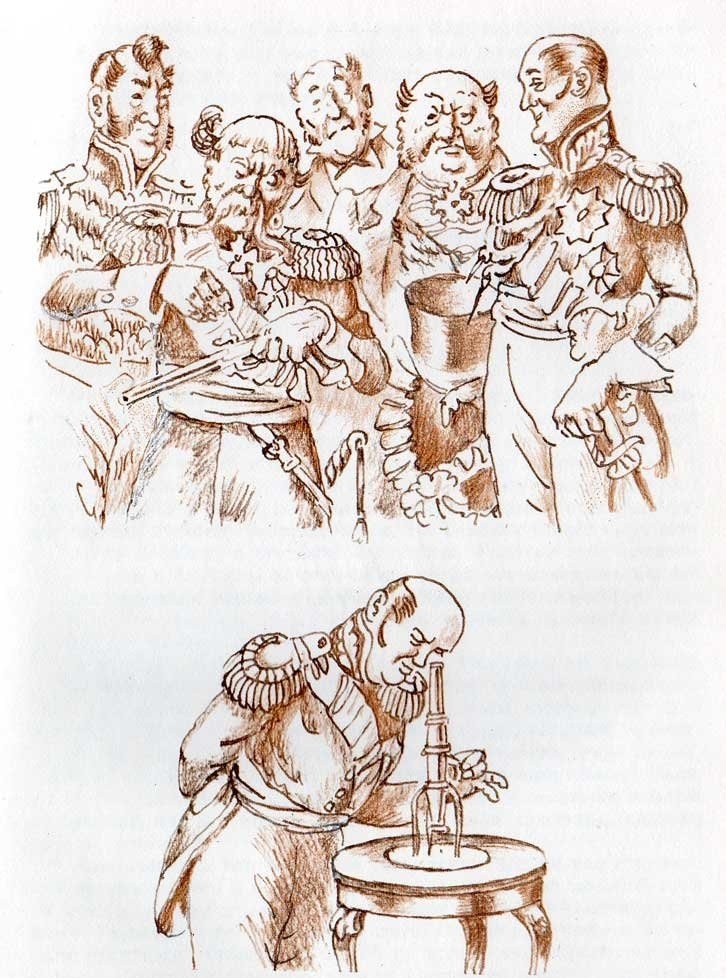

Видеофрагмент 1. Мультфильм «Левша».

Конфликт. В общем-то, это и есть завязка. Предшествующее, т.е. путешествие Александра Первого и казака Платова по Англии, можно считать экспозицией. Разумеется, Англия здесь условна — просто заморская, нерусская страна. Европа в целом. Царь интересуется заморскими диковинками, а Платов стоит на том, что в России всё гораздо лучше. И в случае с русской пистолей вроде бы одерживает победу, но механическая блоха заставляет царя увериться, что англичане — мастера непревзойденные.

«Дорогой у них с Платовым очень мало приятного разговора было, потому они совсем разных мыслей сделались: государь так соображал, что англичанам нет равных в искусстве, а Платов доводил, что и наши на что взглянут — все могут сделать, но только им полезного ученья нет. И представлял государю, что у аглицких мастеров совсем на всё другие правила жизни, науки и продовольствия, и каждый человек у них себе все абсолютные обстоятельства перед собою имеет, и через то в нем совсем другой смысл». Понятна ли последняя фраза? Ну, про то, что«каждый человек у них себе все абсолютные обстоятельства перед собою имеет». Мне — нет, но Лесков, того и добивался. Как бы то ни было, конфликт, т.е. столкновение мнений, налицо.

После того, как Александр Первый умирает, Платов лежит на «досадной укушетке», а блоха пребывает в забвении, конфликт возобновляется. Николай Первый, найдя блоху и являясь сторонником платовской позиции, посылает старого генерала к тульским мастерам: «А когда будешь ехать через Тулу, покажи моим тульским мастерам эту нимфозорию, и пусть они о ней подумают. Скажи им от меня, что брат мой этой вещи удивлялся и чужих людей, которые делали нимфозорию, больше всех хвалил, а я на своих надеюсь, что они никого не хуже. Они моего слова не проронят и что-нибудь сделают».

Конфликт разрешился, с одной стороны, посрамлением англичан, а с другой стороны, очень реалистичной и совсем не эпичной гибелью Левши, обусловленной как особенностями русского национального характера, так и особенностями нашего государственного устройства.

Православные. Очень важной особенностью сказа является религиозный компонент: русское превосходство над рационально-механистическими англичанами во многом обусловлено именно тем, что русские люди уповают на помощь Божию, на чудо, хотя и сами к этому чуду прилагают руку.

Платов, привезши блоху тульским оружейникам, спрашивает:

«— Как нам теперь быть, православные?

— Мы, батюшка, милостивое слово государево чувствуем и никогда его забыть не можем за то, что он на своих людей надеется, а как нам в настоящем случае быть, того мы в одну минуту сказать не можем, потому что аглицкая нация тоже не глупая, а довольно даже хитрая, и искусство в ней с большим смыслом. Против нее, — говорят, — надо взяться подумавши и с Божьим благословением… Мы еще и сами не знаем, что учиним, а только будем на Бога надеяться, авось слово царское ради нас в постыждении не будет ».

После этого оружейники берут котомки и совершают паломничество в Мценск, «в котором стоит древняя «камнесеченная» икона св. Николая… Отслужили они молебен у самой иконы, потом у каменного креста и, наконец, возвратились домой «нощию» и, ничего никому не рассказывая, принялись за дело в ужасном секрете. Сошлись они все трое в один домик к Левше, двери заперли, ставни в окнах закрыли, перед Николиным образом лампадку затеплили и начали работать». Понятно, что отношение к работе у русских мастеров совсем иное, чем у англичан: там — хитроумный расчет, мастерство и технологии, здесь — молитва, мастерство и помощь Божия.

Атаман Платов, несмотря на крутой нрав, тоже все делает с молитвой: в Англии он «дерябнул хороший стакан, на дорожний складень Богу помолился, буркой укрылся и захрапел так, что во всем доме англичанам никому спать нельзя было»; в петербургском дворце он «поднимается по ступеням, запыхался и читает молитву: «Благого Царя благая Мати, пречистая и чистая», и дальше, как надобно», а когда Левшу отправляли в Англию, «Платов его перекрестил. — Пусть, — говорит, — над тобою будет благословение, а на дорогу я тебе моей собственной кислярки пришлю. Не пей мало, не пей много, а пей средственно».

А после того, как Левша привез подкованную блоху в Англию, у него даже состоялся с местными мастерами религиозный диспут:

« — Потому, — отвечает, — что наша русская вера самая правильная, и как верили наши правотцы, так же точно должны верить и потомцы.

— Вы, — говорят англичане, — нашей веры не знаете: мы того же закона христианского и то же самое Евангелие содержим.

— Евангелие, — отвечает Левша, — действительно у всех одно, а только наши книги ваших толще, и вера у нас полнее.

— Почему вы так это можете судить?

— У нас тому, — отвечает, — есть все очевидные доказательства.

— А такие, — говорит, — что у нас есть и боготворные иконы, и гроботочивые главы и мощи, а у вас ничего, и даже, кроме одного воскресенья, никаких экстренных праздников нет».

Про Божию помощь при подковывании блохи как еще одно доказательство преимущества православия перед протестантизмом Левша умолчал — сказал лишь, что учился по Псалтирю да Полусоннику, а арифметики нимало не знает.

Что у англичан лучше? Однозначно, что у англичан лучше отношение к рабочим. «Всякий работник у них постоянно в сытости, одет не в обрывках, а на каждом способный тужурный жилет, обут в толстые щиглеты с железными набалдашниками, чтобы нигде ноги ни на что не напороть; работает не с бойлом, а с обучением и имеет себе понятия. Перед каждым на виду висит долбица умножения, а под рукою стирабельная дощечка: все, что который мастер делает, — на долбицу смотрит и с понятием сверяет, а потом на дощечке одно пишет, другое стирает и в аккурат сводит. А придет праздник, соберутся по парочке, возьмут в руки по палочке и идут гулять чинно-благородно, как следует». А еще Левша сделал некое наблюдение, которое как военную тайну повез в Россию.

Видеофрагмент 2. Мультфильм «Левша».

Но эта военная тайна о недопустимости чищения ружей кирпичом оказалась невостребованной.

Вновь отметим, что в Европе не в пример лучше относятся к рабочим людям. Именно недоверие Платова к Левше (в отличие от государя Николая Первого, который в своих людей верил) и вызвало в итоге гибель мастера. Торопливый и гневный Платов увез Левшу в Петербург без паспорта, что предопределило его судьбу.

Видеофрагмент 3. Мультфильм «Левша».

После того, как перепивших английского полшкипера и Левшу, вернувшегося на родину, сгрузили с корабля, «расклали их на разные повозки и повезли англичанина в посланнический дом на Аглицкую набережную, а Левшу — в квартал. Отсюда судьба их начала сильно разниться». Разница эта состояла именно в отношении власть имущих к представителям своего народа.

Видеофрагмент 4. Мультфильм «Левша».

Секрет, привезенный из Англии, оказывается невостребованным, как и сам Левша. А ведь английское пари, в результате которого полшкипер и Левша напились до чертиков, было предложено полшкипером, чтобы выведать, какой секрет Левша везет в Россию. Так что Левша не просто пьянствовал, но служил государству, оберегал военную тайну. И тайна эта, будь она воспринята, могла бы изменить результаты Крымской войны в нашу пользу.

Таким образом, «Левша» — сложное произведение о русском человеке, который сильно отличается от европейца, и о России, которая сильно отличается от Европы. Европеец учен, рационален и предсказуем, русский же несведущ, противоречив, действует по наитию и уповает на Бога. Европа значительно лучше, чем Россия, заботится о своих гражданах, но русского человека всегда тянет на Родину, которая отнюдь не всегда ласкова к нему, но зато столь же иррациональна и непредсказуема, как и он сам, тоже уповает на Бога — и, как видно, не зря