Почему приматы наиболее организованные животные

Из всех млекопитающих, человекообразные обезьяны наиболее высокоорганизваонные животные, потому что они близки по физиологическим свойствам к человеку, особенно это относится к шимпанзе и гориллам.

Человекообразные обезьяны имеют большой объём мозга, сходную с человеком мимику, доказано, что они способны к мышлению. У них большой палец противопоставлен другим. Они могут вести трудовую деятельность.

Задание 2. Объясните, почему у обезьян легче, чем у других млекопитающих, образуются условные рефлексы.

Так как у обезьян лучше развита нервная система, а точнее кора больших полушарий. Всвязи с этим у них более сложное поведение.

Задание 3. Заполние таблицу.

Сравнение семейства Человекообразные обезьяны с семейством Люди Признаки семейства Черты сходства с человеком Различия с человеком Обезьяны глупые, люди более развиты сходство скелетов и многих органов, сходство эмбрионов на ранней стадии развития у человека выше уровень развития, больший объем мозга

Задание 4. выпишите нужные номера признаков.

Признаки.

1. Питаются животной пищей.

2. Питаются растительной пищей.

3. Питаются растительной и животной пищей.

4. Зубы подразделяютсяна резцы, клыки и коренные.

5. Имеются хищные зубы.

6. Резцы имеются только на нижней челюсти.

7. Желудок у многих сложный.

8. Пальцы одеты копытом.

9. Пальцы имеют ногти.

10. Хорошо развиты полушария переднего мозга.

11. Конечности участвуют в передвижении и добыче пищи.

12. Куски мфса разрывают остыми краями коренных зубов.

13. Первый (большой) палец может противопоставляться остальным.

14. Пальцы с плоскими ногтями.

15. Мать носит детеныша на себе.

16. Животные отличаются крупными размерами головного мозга.

17. Детеныши рождаются зрячими, с волосяным покровом, и уже через несколько часов могут следовать за матерью.

18. Добычу преследуют или подстерегают в засаде.

19. Для многих представителей отряда характерны рога на голове.

Хищные: 1, 4, 5, 11, 12, 18.

Парнокопытные: 2, 6, 7, 8, 19.

Приматы: 3, 4, 9, 10, 13, 14, 16.

Задание 5. Выпишите нужные номера названий животных.

«Класс млекопитающие. Отряд приматы»

Разделы: Биология

Класс: 7

Тип урока: объяснение нового материала.

Вид урока : компьютерный.

I. Организационный момент. Приветствие. Фиксация отсутствующих. Проверка подготовленности к уроку.

II. Актуализация знаний (Устный ответ на вопросы по теме “Парнокопытные, непарнокопытные”).

III. Изучение нового материала.

1. Общая характеристика отряду Приматов.

2. Характеристика подотрядам Приматов.

3. Выработка условных рефлексов у Человекообразных обезьян.

4. Сравнение человека и человекообразных обезьян.

5. Значение приматов в природе.

6. Приматы, занесенные в Красную книгу.

IV. Закрепление знаний.

1. Разгадывание кроссворда.

2. Тестирование.

3. Задание (называть ассоциации к понятию примат).

V. Домашнее задание.

VI. Итог.

I. Организационный момент. Приветствие. Фиксация отсутствующих. Проверка подготовленности к уроку.

II. Актуализация знаний.

Учитель. В предыдущих уроках мы познакомились с разными отрядами млекопитающих и определили их отличительные и сходные черты. Сейчас повторим материалы прошлого урока (Устный ответ на вопросы) (Презентация. Слайд 2).

1) Какие животные относятся к отряду Непарнокопытные и что их объединяет?

2) Какова была роль лошади для человека еще 100– 200 лет назад?

3) Какова роль лошади в жизни человека на современном этапе?

4) Каких животных относят к парнокопытным нежвачным?

5) Какие животные относятся к парнокопытным жвачным?

6) В чем заключается роль копытных животных в природе?

7) Каково значение копытных в жизни человека?

Учитель. Сегодня мы завершим изучение большой темы “Класс Млекопитающие”. Последний, и самый важный отряд в классе Млекопитающие, который мы изучим – отряд Приматы. (Слайд 1)

(Ознакомление с планом урока.) (Слайд 3)

III. Изучение нового материала.

Учитель. Термин “приматы”, означающий “один из первых”, впервые предложил в 1758 г. Карл Линней, объединив в отряд Приматов обезьян и человека. (Слайд 4)

Приматы – обитатели тропиков: большинство из них живет в густых лесных зарослях. Все другие древесные животные при лазании цепляются острыми когтями. В отличие от них приматы обхватывают ветку длинными, хорошо развитыми пальцами. На передних и задних конечностях приматов первый (большой) палец может противопоставляться остальным.Это позволяет зверю прочно удерживаться на ветвях, брать пальцами самые мелкие предметы. Вместо когтей на пальцах обезьян развиты плоские ногти. Конечности очень подвижны. Они служат не только для передвижения – ими животные хватают пищу, чистят и расчесывают волосы на любых частях тела.

У обезьян прекрасный слух и острое зрение. Их глаза расположены не по бокам головы, как у большинства других животных, а направлены вперед. Они видят один и тот же предмет обоими глазами одновременно, благодаря чему точно определяют расстояние до него. Такая особенность зрения имеет большое значение при прыжках с ветки на ветку.

Обезьяны хорошо различают форму и цвет, уже издали они обнаруживают зрелые плоды, съедобных насекомых. Питаются они как растительной, так и животной пищей, но предпочитают все же сочные плоды. Детеныш у приматов рождается зрячим, но неспособным к самостоятельному передвижению. Он крепко вцепляется в шерсть матери, которая носит его с собой, придерживая одной рукой.

Обезьяны отличаются от других млекопитающих крупными размерами головного мозга, большие полушария которого имеют много извилин. Обоняние у них развито слабо, осязательных волос нет. Главными органами осязания им служат пальцы, а также оголенные ладони и подошвы стопы.

Обезьяны активны днем. Живут они стадами, во главе стада стоит сильный самец, а остальные самцы, самки и подрастающие детеныши занимают подчиненное положение и выполняют его требования, передаваемые при помощи звуковых сигналов и жестов.

Отряд Приматы подразделяется на два подотряда : Низшие обезьяны, или Полуобезьяны и Высшие Приматы, или Обезьяны. (Слайд 5)

Сообщения учащихся о представителях подотряда Полуобезьян.

1-й ученик: Долгопяты живут на островах Борнео и Суматра, Бянгка и Белитунг, в Индонезии и на Филиппинах. Глаза весят больше, чем мозг. Хвост 135–275 см. Массой 100г. Охотятся на скорпионов и ядовитых змей. Любят новорожденных мышей, воробышек, хрущей.

Не синтезируют витамин С. Нижние зубы направлены не вперёд, а вверх. Второй и третий пальцы ноги – когти. Конечности оголённые. Способны поворачивать голову на 180ºÑ (Слайд 7).

Наиболее примитивные из полуобезьян – тупаи, мелкие, похожие на белок зверьки, обитающие в лесах Южной Азии.У них на пальцах не ногти, а еще когти, и большой палец не может противостоять другим. Зубов 38, мозг гладкий, без борозд и извилин.

У лемуров, населяющих Мадагаскар, большие пальцы могут противостоять другим, на всех пальцах ногти, кроме второго пальца стопы, вооруженного “туалетным” когтем – чесалкой.

Мордочка лисья, зубов 36. Это ночные животные тропических лесов, питающиеся плодами, насекомыми, птичьими яйцами и птенцами. Сейчас они исчезают вместе с лесами”. (Слайд 8–9)

2-й ученик: “В Африке и Южной Азии обитают представители лориевых. Лори в переводе с голландского “клоун”. Размеры 12–40 см. Обитают в Южной и Юго-Восточной Азии, Африке. Различают тонкого и толстого лори, потто.

Тонкий лори живёт в Индии, Шри-Ланке. Размером с бурундука: 25 см и 7 мм хвост. Массой 280 г. Второй палец кисти редуцирован. Образ жизни ночной. Они похожи на миниатюрных большеглазых медвежат”. (В / ф “Отряд Приматы”.)

Учитель. Подотряд Высшие Приматы объединяет широконосых, узконосых и человекообразных обезьян. (Слайд 10) Человекообразные обезьяны делятся на низшие человекообразные и высшие человекообразные обезьяны. К этому подотряду относят различных по величине приматов. Высота самых маленьких, например игрунок, 20–35 см, а наиболее крупных – до 2 м. У игрунков еще когтеобразные ногти, большой палец не противопоставляется другим и полушария мозга гладкие. Хвост “беличий”, не хватательный. У остальных приматов ногти широкие, вибриссы на лицевой части исчезли.

Мозг имеет много извилин и хорошо развит. Известно 139 видов. К этому подотряду относится и человек.

Сообщения учащихся о представителях подотряда Высшие Приматы.

3-й ученик: “Самых примитивных обезьян объединяют в надсемейство широконосых. У них хрящевая носовая перегородка широкая и ноздри направлены вперед. Обитают они в Южной и Центральной Америке.

В этот подотряд входят игрунки, ревуны, паукообразные обезьяны. (Слайд 11)

Игрунки – жители тропической Америки. Карликовая игрунка обитает на территории Бразилии, Перу, Эквадора. Размером с белку, массой 355 г. Имеет 32 зуба. Пальцы заканчиваются коготками. Свободно передвигается в любом положении, даже вниз головой. Богатая грива – показатель хорошего здоровья и полноценного питания. На игрунках изучают гепатит, лейкоз, пересадку органов, иммунитет.

Ревун обитает от Колумбии до устья Амазонки, на юг до Боливии. Растительнояден.

Паукообразные (коата) обитают в Южной Америке. Имеют цепкий хвост, который закручивается вокруг ветки и выполняет роль пятой конечности, на конце оголён, снабжён кожаным гребешком – это орган осязания.”

Гамадрилы, мандрилы и анубисы – крупные, до 25 кг павианы Африки. (Слайд 15)

Гамадрил. Самцы длиной 80 см, длина хвоста 60 см. Масса 30 кг. Самки вдвое меньше. Шерсть серая, у самцов образует пышную серебристо – серую мантию. Самки серовато – бурые. Есть защёчные мешки. Встречается в Африке и Азии. Живут до 30 лет. Занесён в Красную книгу (Слайд 16). (В\ф “Гамадрилы”.)

Мандрил живёт на территории Камеруна, Африка. Имеет самую богатую и яркую окраску в мире обезьян”. (Слайд 17)

Носачи – обезьяны среднего размера, но среди мелких мартышек кажутся великанами. Длина тела составляет 55–72 см, носачи имеют очень длинный хвост, который почти равен длине тела (66–75 см). Вес колеблется от 12 до 24 кг, причем самцы при одинаковой длине тела весят почти в два раза больше самок. Главная внешняя особенность этих обезьян – удивительный нос, который больше не встретишь ни у какого животного. Шерсть у этих обезьян короткая и прилегающая.

Носачи являются узкими эндемиками, то есть встречаются на ограниченной территории. Обитают они только на о. Борнео (Калимантан) Малайского архипелага и больше нигде в мире. Активны они преимущественно днем, большую часть времени держатся в кронах деревьев, на землю спускаются нечасто. (Слайд 18) (В /ф“Обезьяна носач”.)

Учитель. К низшим человекообразным обезьянам относятся гиббоны, орангутаны. Гиббоны живут в лесах Юго-Восточной Азии. Они невелики, сохранили седалищные мозоли. (Слайд 19)

У высших человекообразных (наиболее развитых) обезьян мозг крупный (до 600 г), нет хвоста, защечных мешков и седалищных мозолей. В экваториальной Африке живут наиболее близкие к человеку горилла и шимпанзе .

Сообщения учащихся о человекообразных обезьян.

5-й ученик: “Самая крупная из человекообразных обезьян– горилла (до 250 кг), могучая, но весьма миролюбивая обезьяна влажных тропических лесов. Гориллы – строгие вегетарианцы. Тело покрыто густой короткой черной шерстью. (Слайд 21)

По земле горилла передвигается согнувшись, опираясь на тыльные стороны пальцев передней конечности. Встречается в экваториальной Африке. Питается сочными плодами, орехами, корнеплодами ” (В/ф “Горилла”.)

6-й ученик: “Шимпанзе – крупная обезьяна, высотой до 150 см, массой 45–50 кг. Руки длиннее ног. Ушные раковины по форме напоминают человеческие, шерсть темная, лицо лишено волос. (Слайд 22)

Температура тела шимпанзе 37,2ºС. В настоящее время это самый многочисленный вид из всех человекообразных обезьян. Количество особей, живущих на воле, оценивается в несколько десятков тысяч. Группы состоят из 5–30 особей, в которой предводительствует самый сильный из самцов. Большую часть дня проводят во взаимном ухаживании за шерстью и поисках пищи. Их рацион составляют плоды. Иногда едят муравьёв и термитов. Шимпанзе независимо от возраста выразительно демонстрирует своё настроение. Он высовывает язык, сосёт палец, грызёт различные предметы. Они огорчаются, плачут, радуются. Большую часть суток шимпанзе проводят на деревьях.

Различают два вида: шимпанзе обыкновенный и шимпанзе карликовый . Шимпанзе карликовый занесён в Красную книгу. (Слайд 23) Оба вида обитают в Центральной Африке. Кровь бонобо соответствующей группы можно переливать человеку”. (В/ф “Шимпанзе”.)

Учитель. Активная жизнь и разнообразие функций передних конечностей позволили то, что у приматов получило сильное развитие головной мозг, а это привело к сокращению лицевого отдела черепа.

Весь комплекс рука – глаза – мозг являются предпосылкой сложного поведения, связанного с применением различных предметов для достижения жизненных целей.

Обезьяны складывают ящики для того, чтобы достать висящий банан; мнут листья руками и этой губкой извлекают дождевую воду из углубления в дереве; с помощью шеста преодолевают водоем; травой очищают тело от грязи; очистив палочку, ковыряют ею в зубах; используют листья для изготовления конуса, чтобы напиться. (В/ф “Рассудочная деятельность обезьяны”.)

Сообщения учащегося о сходстве высших обезьян с человеком.

7-й ученик: “У высших обезьян те же группы крови, что у человека, болеют теми же инфекционными болезнями, например туберкулезом, гриппом.

Большинство человекообразных обезьян занесены в Международную Красную книгу. Их численность уменьшается от пожаров в лесах и небрежного отношения человека к ним (Слайд 24–27 ).

Человек – венец природы, любимое ее дитя. И он никогда не сможет возвыситься над ней, потому что всегда будет чувствовать необходимость общения с ней, чтобы остаться Человеком .

Физкультминутка. (Слайд 28)

IV. Закрепление знаний.

1. Разгадывание кроссворда. (Слайд 29)

2. Выполнение тестовых заданий. (Слайд 30)

1) Какой из органов чувств у приматов развит плохо?

А – зрения, Б – слуха, В – обоняния.

2) Общее число видов около:

А – 150, Б – 200, В – 260, г – 300.

3) Развитием какой части головного мозга связано образование условных рефлексов?

А – мозжечок,

Б – кора больших полушарий,

В – продолговатый мозг,

Г – промежуточный мозг.

4) Высшие приматы – наиболее высокоорганизованные животные, так как:

А – живут стадами,

Б – могут быстро передвигаться,

В – имеют высокоразвитый головной мозг,

Г – способны применять простейшие орудия

5) Самый маленький представитель подотряда Высших приматов:

А – игрунка,

Б – мандрил,

В – макака,

Г – ревун.

3. Назовите ассоциации к понятию примат. Ассоциациями может быть слово, выражение, или целое предложение, начинающееся с определенной буквы. (Слайд 32)

V. Домашнее задание. Изучить 35 параграф, выполнить задания по рабочей тетради, ответить на 1–3 вопросы. (Слайд 33)

Учитель. На этом уроке мы познакомились с отрядом приматов, их представителями и характерными особенностями. На уроке все были активны, молодцы! Сейчас подсчитайте свои бананы, у кого больше бананов? (По количеству бананов ставятся оценки.) Учитель комментирует оценки учащихся.

В лесу мурашки-муравьи

Живут своим трудом,

У них обычаи свои

И муравейник – дом.

Миролюбивые жильцы

Без дела не сидят:

С утра на пост бегут бойцы,

А няньки в детский сад.

Рабочий муравей спешит

Тропинкой трудовой,

С утра до вечера шуршит

В траве и под листвой.

Ты с палкой по лесу гулял

И муравьиный дом,

Шутя, до дна расковырял

И подпалил потом.

Покой и труд большой семьи

Нарушила беда.

В дыму метались муравьи,

Спасаясь кто куда.

Трещала хвоя. Тихо тлел

Сухой, опавший лист.

Спокойно сверху вниз смотрел

Жестокий эгоист.

За то, что так тебя назвал,

Себя я не виню, –

Ведь ты того не создавал,

Что предавал огню.

Живешь ты в атомный наш век

И сам – муравей,

Будь Человеком, человек,

Ты на земле своей!

Модельные организмы: приматы

Модельные организмы: приматы

Приматы — это самые близкие к нам модельные организмы. Тем гуще ворох этических проблем вокруг их использования.

Авторы

Редакторы

Мы те счастливые авторы, которым удалось понаблюдать за приматами в живой природе — в научной экспедиции в Перуанской Амазонии, организованной д-ром Долотовской. Поэтому наш взгляд на приматов — совсем не объективный, а пристрастный. Эти столь близкие к нам существа великолепны в своем великодушии и злонравии, в разнообразии социальных и биологических способов бытия. Рассказ о них самым достойным образом увенчает наш цикл, с которым прощаться ох как не хочется!

Двенадцать модельных организмов

Привет! Меня зовут Сергей Мошковский. Дорогая редакция «Биомолекулы», выпустив настенный календарь о модельных организмах на 2020 год, заказала было мне лонгрид, который должен был, как суровый конвой, сопровождать календарь на сайте. Минутная слабость — сколько их было в жизни! — и я уже соглашаюсь. Но как писать? Ведь о каждой модельной скотинке, нарисованной на календаре, — как и о нескольких десятках не поместившихся туда, — написаны тома научной и даже популярной литературы. Придется писать не по-журналистски, из головы — как бы не вышло чего-то вроде поэмы «Москва — Петушки», где вместо станций — модельные организмы. Я и еще несколько авторов представляем вам на суд собранье пестрых глав — они будут выходить в течение всего 2020 года. Читатель, прости! Ты знаешь, кого за это винить!

Партнер цикла — компания «Диаэм»: крупнейший поставщик оборудования, реагентов и расходных материалов для биологических исследований и производств.

Отрицательный резус — Фракийский царь — В Америку на бревне — Широконосые кузены — Ночные обезьяны — Не трогайте гоминид!

А какой у тебя резус, дорогой читатель? Положительный, или, может быть, более редкий отрицательный?

Известно, что не менее тысячи кодирующих белки генов в геноме могут выключаться без последствий для здоровья и других фенотипических признаков [1]. То есть вызывать иммунный ответ они могут, при этом не будучи жизненно важными.

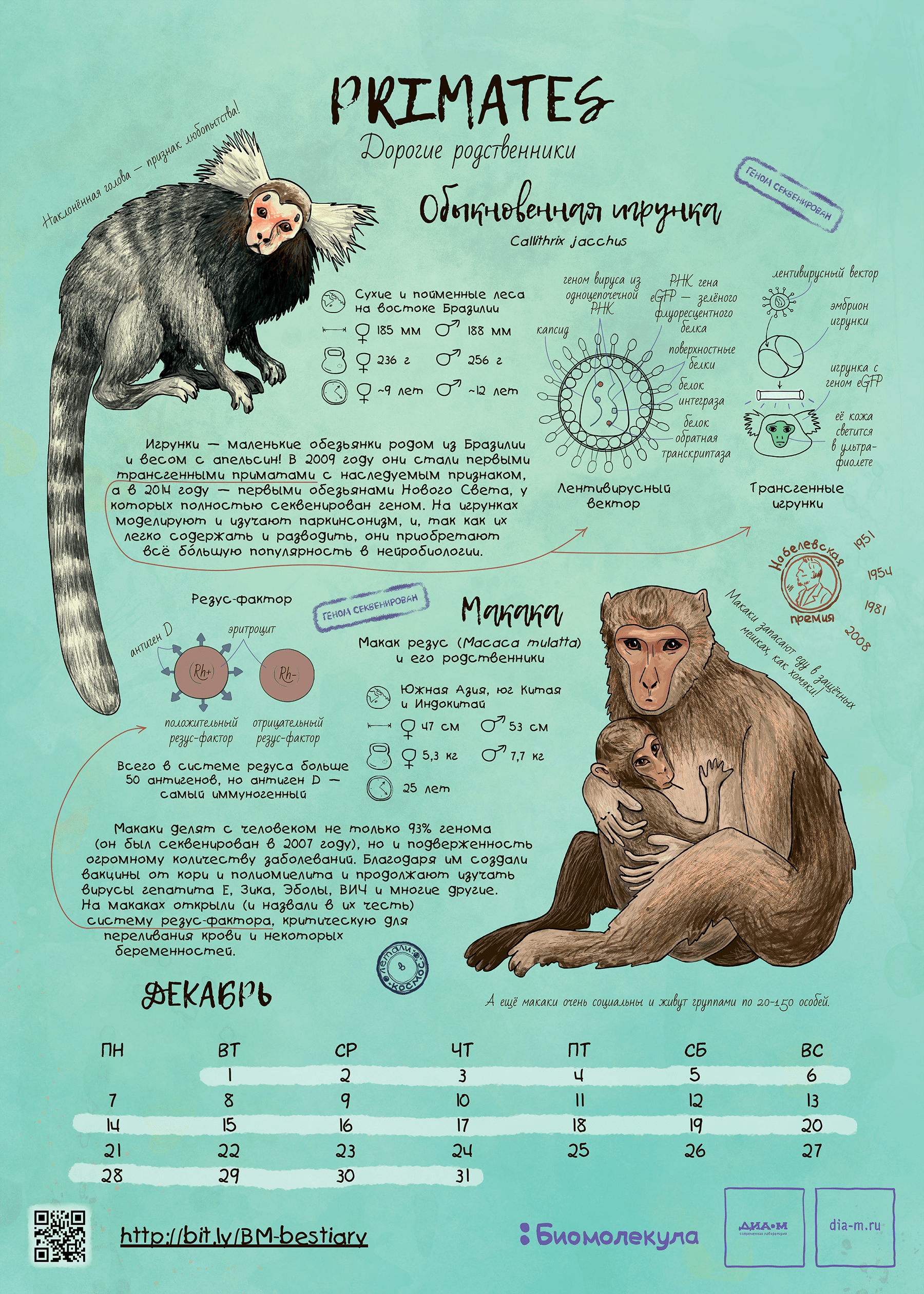

Но когда люди стали энергично пытаться переливать кровь друг другу, обнаружилось, что не все они совместимы между собой — появились совместимые группы крови. Все знают систему групп крови АВ0 (которая на рукаве). Вторая по значимости система таких групп — антиген Rho(D), то есть резус-фактор. Всего, кстати, сегодня известно сорок пять таких систем [2], просто реакция несовместимости для остальных не так важна для клиники.

Белок, кодируемый геном RHD, — безобидный компонент системы переноса ионов аммония через мембрану, совсем не связанный с иммунной системой. Невезение заключается в том, что этот белковый компонент не обязателен для здоровья человека, и люди могут жить обычной жизнью, даже если его ген становится неактивным. Тогда иммунная система человека, не имеющего Rho(D), при контакте с ним, например, на эритроцитах, перенесенных в кровоток извне, энергично атакует эти клетки, вызывая их разрушение — гемолиз.

Но позвольте, ведь резус — это вроде бы широко распространенная в Азии обезьяна, Macaca mulatta? При чем тут эти трансфузионные страсти, да еще и усугубленные тем, что резус-конфликт возможен и при беременности, когда резус-отрицательная мама может нечаянно атаковать своими антителами клетки плода? Дело в том, что при исследовании феномена похожий антиген в 1937 году обнаружили австрийцы Карл Ландштейнер [3] и Александр Винер на эритроцитах этой макаки. Позднее выяснилось, что молекула обезьяны всё же отличается от похожего по антигенным свойствам белка человека, но название системы закрепилось. Так возник основной мем, который нам подарила макака резус на службе у человека в качестве модельного животного.

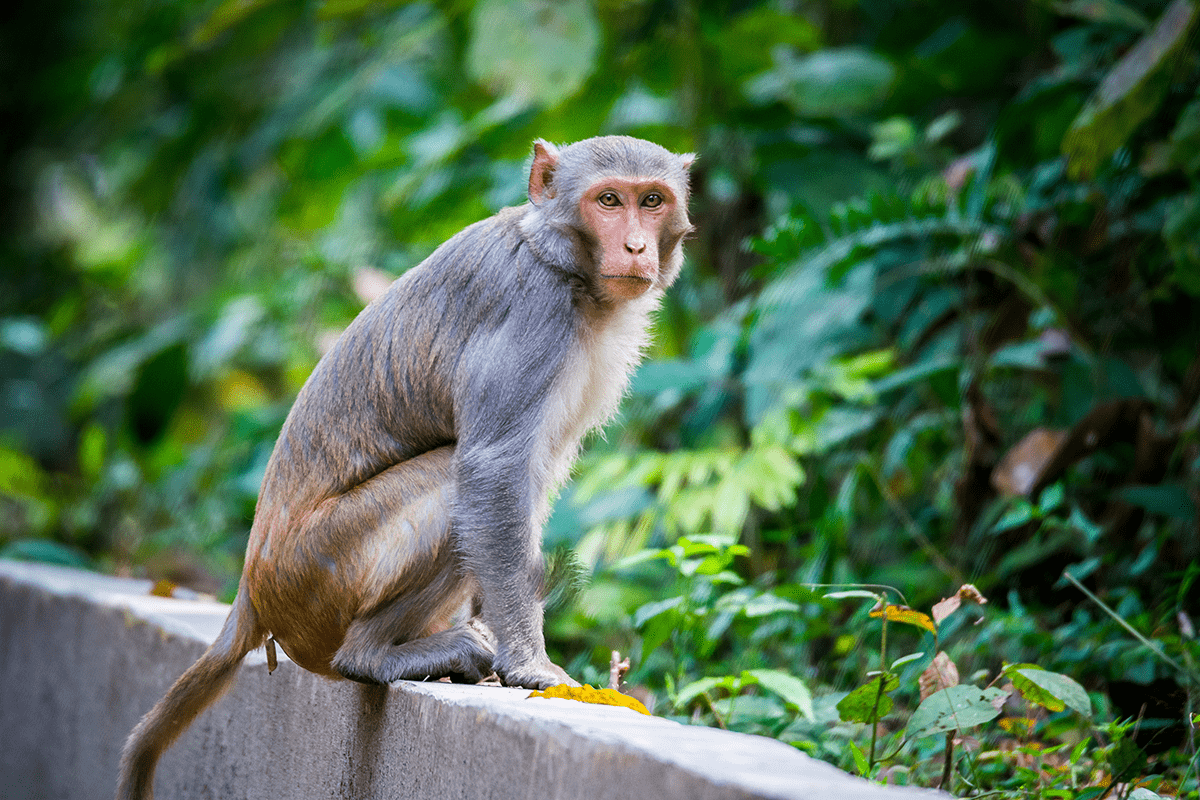

Макака резус — один из самых многочисленных видов приматов в мире, его ареал распространяется от Ирана до Восточного Китая. Именно резус — классическая обезьяна в контакте с человеком, Бандар-Лог из «Книги джунглей» Киплинга. Это стаи резусов хулиганят в северных индийских городах, почитаемые местными жителями. Очевидно, для этого процветающего вида характерна необычайная приспособляемость, всеядность, высокий интеллект и коллективизм. Интересно, что слово «резус» означает имя фракийского царя Реса, героя гомеровской «Илиады» и защитника города Трои (рис. 1).

Рисунок 1а. Золотая маска фракийского царя

Рисунок 1б. Обезьяний царь — макака резус

Производный ранг классификации живых организмов между отрядом и семейством. Используется в многочисленных и важных группах, там, где обычных рангов не хватает.

Да и сам геном резуса был расшифрован не сильно позже человеческого [4].

О разработке полиомиелитной вакцины мы подробно рассказываем в статье «Полиомиелит: убийца из XX века» [5], вышедшей в одном из самых больших спецпроектов «Биомолекулы» — «Вакцинация».

Сам факт миграции обезьян на континент убедительно доказан палеонтологическими исследованиями. А вот как это происходило — всего лишь гипотеза.

Южно-Американская мегафауна стремительно исчезла с появлением три миллиона лет назад Панамского перешейка, откуда хлынули более конкурентоспособные плацентарные млекопитающие.

Под социальной моногамией понимают повседневную жизнь с постоянным партнером, но и возможность внебрачного потомства, проще говоря, супружеских измен, как это часто бывает и с людьми. Генетическая моногамия последнего не предусматривает.

Риторический вопрос авторов, научно обоснованного ответа пока не имеет.

Рисунок 2. Медные прыгуны (тити) Plecturocebus cupreus — широконосые обезьяны из Перуанской Амазонии, для которой характерны социальная и генетическая моногамии [7].

фото Софьи Долотовской

Подробнее об этом рассказывается в одной из глав научно-популярной книги Ричарда Докинза «Рассказ предка».

Самые мелкие обезьяны Нового Света — представители семейства игрунковых. Это обезьяны массой менее килограмма, с когтями на лапках вместо ногтей, в отличие от всех остальных представителей парвотряда. Обыкновенная игрунка, или мармозетка (Callithrix jacchus), после прибытия европейцев в Бразилию стала популярным домашним любимцем, способным размножаться в неволе. Исходно распространенный на северо-востоке страны, этот вид захватил и другие районы Бразилии силами убежавших из клеток зверьков. В итоге он стал инвазивным, вытесняя другие виды игрунковых и гибридизуясь с ними.

Успешный опыт содержания игрунки в неволе предопределил ее использование в качестве модельного объекта. Она стала первой широконосой обезьяной с расшифрованным геномом [9]. Будучи гораздо ближе к человеку, чем грызуны, мармозетка способна страдать многими болезнями человека, диагностику и лечение которых изучают на этих приматах.

Среди обезьян Нового света есть экзотическое семейство ночных, или совиных обезьян, включающее единственный род Aotus. Они вторично вернулись к ночному образу жизни, что, в общем, нетипично для настоящих приматов. Также, как стало недавно известно, ночные обезьяны очень благочестивы — они отличаются и социальной, и генетической моногамией [10]. Несмотря на то, что ночные обезьяны во многих местах редки и находятся под охраной из-за уничтожения естественных условий обитания, их содержат в питомниках и используют в качестве модельных животных (рис. 3). Дело в том, что они обладают уникальной даже среди приматов особенностью — болеют малярией, подобно человеку. Поэтому аотусов нередко используют для изучения взаимодействия малярийного плазмодия со своим хозяином.

Рисунок 3. Ночная обезьяна Нэнси Ма (это не ее имя и фамилия, а название вида Aotus nancymaae) обитает в Перуанской и Бразильской Амазонии. В питомниках служит модельным животным для изучения малярии и глазных болезней.

Это вещество, также выполняющее функцию кофермента для ферментов, обеспечивающих окислительно-восстановительные реакции в большинстве живых организмов, в кристаллическом состоянии обеспечивает блеск глаз ведущих ночной образ жизни полуобезьян — лемуров, долгопятов и других.

Рисунок 4. Изображение статуи обезьяны с зеркалом на Старом мосту в городе Гейдельберге (1620 год). Статуя существовала с XV века. Обезьяна с зеркалом — один из символов современного Гейдельберга (земля Баден-Вюртемберг, Германия).

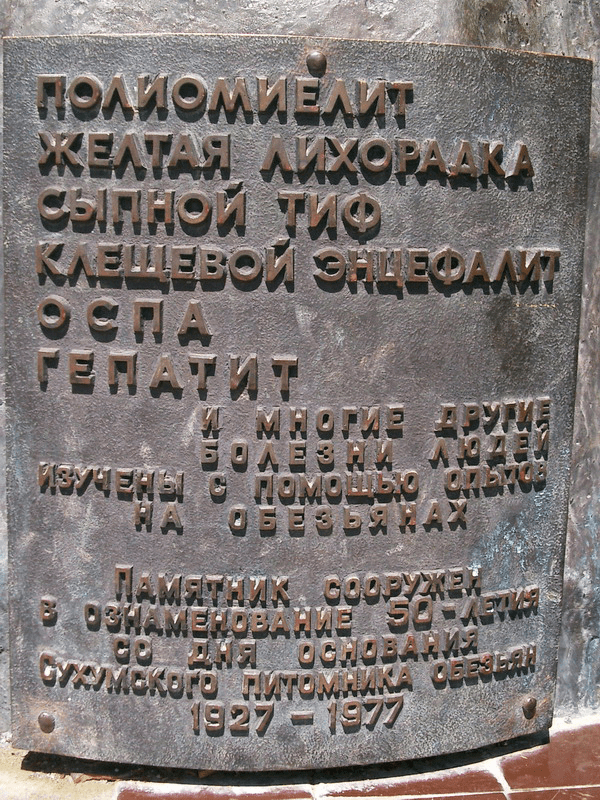

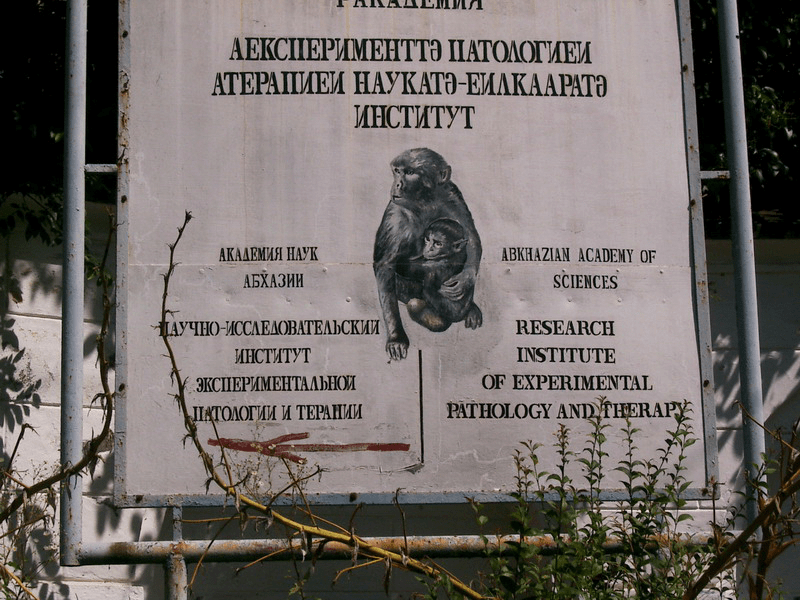

Смышленые и ловкие животные — нечеловекообразные приматы — отдают человечеству свои жизни, чтобы помочь нам бороться со смертельными инфекциями и создать новые методы лечения неинфекционных болезней. Нам, наблюдавшим за приматами в природе, особенно тяжело это осознавать. Хочется с благодарностью поставить где-нибудь памятник подопытным приматам, как это сделано для лабораторной мыши в Новосибирске [12]. Изображение обезьяны — в иносказательном или сакральном смысле — использовалось с глубокой древности (рис. 4). Короткое расследование показало, что памятник лабораторному примату существует: он установлен в 1977 году в Сухумском обезьяньем питомнике (рис. 5). После распада Союза питомник (и памятник) ждала печальная судьба, но это уже совсем другая история.

Рисунок 5а. Памятник подопытной обезьяне-гамадрилу со списком заболеваний, вакцины против которых разрабатывали с помощью приматов. Работа скульптора Г.Н. Рухадзе, установленная в 1977 году в Сухумском обезьяньем питомнике, Абхазия.

фото А. Чугунова (2005 г.)

Рисунок 5б. Табличка на памятнике подопытной обезьяне-гамадрилу со списком заболеваний, вакцины против которых разрабатывали с помощью приматов.

фото А. Чугунова (2005 г.)

Рисунок 5в. Институт экспериментальной патологии и терапии

фото А. Чугунова (2005 г.)

Рисунок 5г. Обезьяна в сухумском питомнике

фото А. Чугунова (2005 г.)

Рисунок 5д. Обезьяна в сухумском питомнике

фото А. Чугунова (2005 г.)

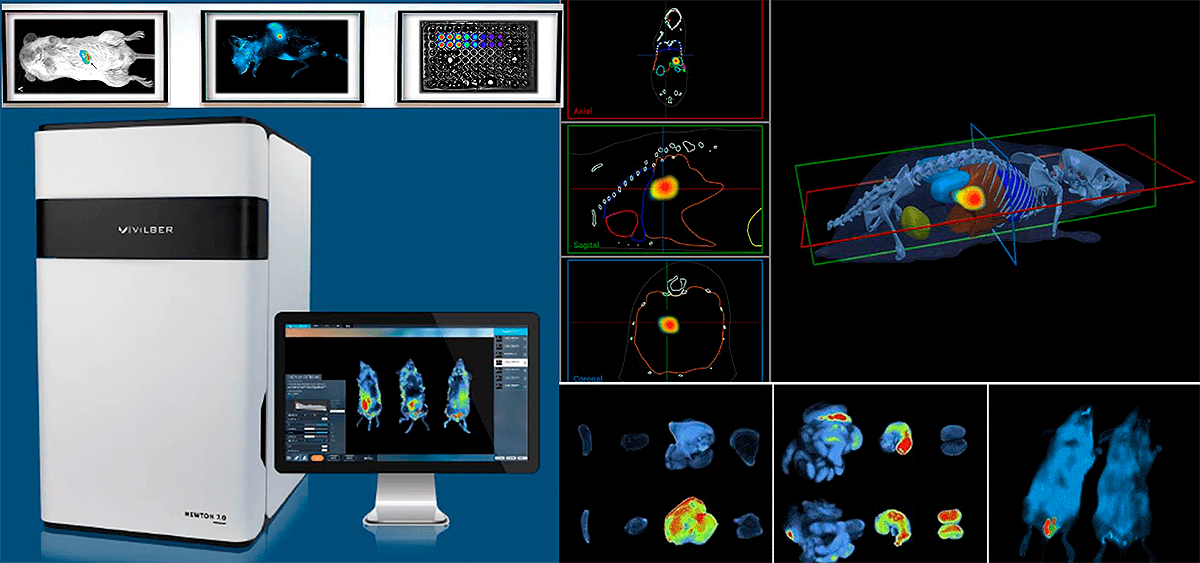

Система прижизненной визуализации NEWTON для мелких животных

В исследованиях in vivo, in vitro и ex vivo нередко прибегают к использованию биолюминесцентных репóртеров, таких как люцифераза светлячков, и другим флуоресцентным молекулярным зондам. Такой подход позволяет отслеживать развитие опухолей, заболеваний, воспалений, доставку нагруженных наночастиц, биораспределение в клетках, тканях и органах.

Удобный инструмент для визуализации биолюминесцентных и флуоресцентных меток — системы оптической визуализации, например NEWTON 7.0 BIO FT500 (Vilber). Преимуществом является возможность неинвазивных исследований, в частности, для определения фармакокинетики у мелких лабораторных животных.

NEWTON 7.0 — это высокочувствительная система оптической визуализации, которая преобразует биолюминесцентные или флуоресцентные сигналы в объемную картинку, накладываемую на трехмерную топографическую модель объекта. Помимо лабораторных животных, система позволяет работать с растениями для изучения GFP-экспрессии и трансфекции, воздействия УФ-облучения, вирусных инфекций и суточных ритмов и др.

Системы визуализации in vivo включают темную комнату, оснащенную высокочувствительной CCD-камерой исследовательского типа, подогреваемый столик, порты дыхания и систему угольных фильтров для утилизации отходов. Дополнительно понадобятся системы анестезии, боксы биологической безопасности, клетки и оборудование для содержания животных.

Материал предоставлен партнёром — компанией «Диаэм»

К сожалению, в минувшем веке в биомедицинских экспериментах широко использовались и человекообразные обезьяны — преимущественно, шимпанзе. Конечно, мы разделяем с ними большое количество заболеваний. Но те знания, которые мы получили об интеллекте этих существ, выносят эксперименты на них за этическую грань. Например, недавно скончавшаяся горилла Коко (см. видео ниже), жившая в питомнике в Калифорнии, понимала около двух тысяч слов английского языка и могла воспроизвести примерно тысячу слов на языке жестов. Не сильно отставала от нее по развитию и воспитанная людьми шимпанзе Уошо. Существ, способных изготавливать орудия труда, и достигающих интеллекта 2–3-летнего человеческого ребенка, по нашему мнению, нельзя не только использовать в эксперименте без их согласия, но даже содержать в неволе.

Видео. Горилла Коко общается на языке глухонемых

Это мнение, по крайней мере, частично, разделяет самая могущественная в мире биомедицинская организация — агентство Национальных институтов здравоохранения США, которое в 2015 году прекратило финансировать исследования на шимпанзе [13]. Почти одновременно с этим многие страны также запретили инвазивные эксперименты на человекообразных обезьянах. Несколько сотен шимпанзе — узников частных и государственных биомедицинских организаций США — должны были «выйти на пенсию» и отправиться в специальные питомники для достойного проведения остатка жизни. Сейчас программа ухода на покой для этих шимпанзе постепенно воплощается, хотя и не без противоречий [14]. Предлагаем отдать честь этим умным животным, взглянув на декабрьский лист календаря (рис. 6).

Рисунок 6. Приматы — герои календаря «Биомолекулы». Этот календарь мы сделали в 2019 году и даже провели на него весьма успешный краудфандинг. На тех, кто успел приобрести календарь, грызуны уже взирают со стенки, ну а с прочими мы делимся хайрезом этого листа — скачивайте, печатайте и вешайте на стенку! Ну а кто все же хочет приобрести бумажный экземпляр — приглашаем в интернет-магазин «Планеты.ру»!

Эксперименты на приматах — область науки и техники, болезненная с этической точки зрения, хотя, безусловно, необходимая. Остается надеяться, что человечество в этих экспериментах будет следовать принципам острой необходимости. Положительная тенденция в этом направлении, к счастью, прослеживается. В отличие от тенденции в существовании диких популяций большинства видов приматов: они неуклонно сокращаются с уничтожением естественных мест их обитания.

Наш цикл заканчивается. Если хватит сил, под Новый Год мы выпустим еще один материал в качестве — не знаем, насколько приятного, — бонуса! Оставим тему в секрете, пусть это будет еще одной интригой, которыми был богат прошедший год.