Анализ рассказа Л. Е. Улицкой «Капустное чудо»

Анализ текста Л. Улицкой «Капустное чудо»

Человеческая жизнь богата историями и событиями. Наверное, именно поэтому она является предметом внимания писателей. Зачастую даже обычный поход в магазин – это сюжет для произведения на актуальную тему. Поучительный рассказ всегда поможет найти лучшее решение, ведь над ним кропотливо трудился писатель, хотевший, чтобы задумка, проблема, мысль были поняты людьми.

К числу литературных деятелей, которые пишут произведения на важные темы, относится и Л. Е. Улицкая. Людмила Евгеньевна Улицкая родилась в 1943 году в Башкирии, в городке под названием Давлеканово, куда была эвакуирована ее семья. По национальности – еврейка. По профессии – биолог. Но она давно оставила свою специальность. Под микроскопом писательницы – человеческие жизни, судьбы людей. Многие произведения она связывает со своим жизненным опытом. Это, в большинстве своем, то, что она пережила в детские годы, время детей, рожденных в конце сороковых. Подтверждение тому – рассказ «Капустное чудо»

Данный рассказ был написан в 2003 году. По характеру содержания произведение относится к рассказам с бытовым содержанием, однако встречаются элементы сказочного. Темой автор избирает свершение чуда, скрытую привязанность людей друг к другу, которая познается в трудной ситуации. Мысль произведения можно выразить фразой: «Любите и цените друг друга». В основу сюжета рассказа положен поход детей за капустой: «Две маленькие девочки, обутые в городские ботинки и по-деревенски повязанные толстыми платками, шли к зеленому дощатому ларьку, перед которым уже выстроилась беспросветно-темная очередь». Главные герои – сестры Дуся и Оля. Действие происходит осенью. Конец ноября. Послевоенные годы, сорок пятый – сорок шестой год, сопровождающийся разрухой, голодом, сиротством. Это тяжелое время, неуютный мир, который автор передает эпитетами: «позднее ноябрьское утро», «беспросветно-темная очередь», «тяжелые темно-красные флаги», «вьюжный ветер», «бурые промерзшие листья», которые помогают раскрыть тему бесприютности человеческой жизни, ее беззащитности, разорванности, гонимости. Еще одна важная деталь – это картинка с нарисованным желтым зубастым японцем, которая как бы стала символом жестокости мира, насмешки судьбы, ее злой шуткой. С помощью приема олицетворения оживает десятирублевка: «измятая десятирублевка обиженно скользнула в дыру кармана и полетела вдоль мостовой». Так писательница хотела сказать, что справедливость все чаще оттесняется неправдой, бесчестностью, несправедливостью. А добрый мир наполнен другими эпитетами: «белый снег», «бело-голубая капуста», «светло-голубые глаза», «бело-голубое сияние». Основные цвета – белый и голубой, как символ спокойствия и честности. Здесь снег оживает и превращается в доброго волшебника: «Он покрывал сутулые спины людей и спины домов. От белизны снега стало чуть веселей и вроде светлее».

Можно было бы сказать, что финал рассказа счастливый, но нет. Финал остается открытым, ведь герои не встречаются. Кроме того, в самом конце стоит многоточие. Этим автор не хочет нас обнадеживать. Жизнь настолько непредсказуема, что писательница боится дать нам пустую надежду и вселить в нас легковерие. Почему? Потому что легковерный человек слеп и никогда не сумеет обрести самого себя. А человек, не познавший самого себя, не сможет обрести бремя другого человека. Автор же несет бремя ответственности за читателя. Он должен научить его встрече с жизнью, но в жизни нет заведомо верных решений и абсолютно счастливых финалов. Я считаю, что необходимо ценить то, что мы имеем. Мне это произведение понравилось за поучительный сюжет, манеру написания и образы героев.

Улицкая «Капустное чудо»: краткое содержание, анализ, что писать?

Рассказ Л. Улицкой «Капустное чудо»- это истории про послевоенное детство, трудное и очень тяжелое, автор сама пережила многие похожие события, так как родилась в 1943 году.

И именно поэтому поднимает похожие темы в своих произведениях, это ее жизненный опыт, рассказ «Капустное чудо» идет оттуда из детства.

Если говорить о содержание рассказа, то оно такое:

Две сиротки девочки, попадают в дом к своей дальней родственнице, она не слишком этому радуется, но так как дети спокойные и исполнительные их не гонит, но и особой любви не показывает.

Решив, что точно не найдут, дети идут домой и размышляют, что именно с ними сделает тетка, но тут внезапно из машины выпадают две огромные капустные головы.

Родственница потеряв девочек очень переживает, она успела к ним привязаться и полюбить, именно так происходят на самом деле, два капустных чуда.

Что, именно будет дальше неизвестно, в этом рассказе открытый финал, но так хочется надеяться на то, что и ребятишки и тетка нашли друг друга, что все будут счастливы.

Время послевоенное. Поздняя осень. Дуся и Оля, две сестры-сиротки идут к ларьку. Так начинается рассказ.

Старая Ипатьева послала их за капустой. Девочки остались сиротами, и соседка год назад привезла их к старухе, которая приходилась им дальней родственницей. Старуха не обрадовалась, некоторое время раздумывала, не сдать ли девчонок в детдом. Все же оставила. Были они смирные, хорошо справлялись с домашней работой.

Дуся периодически проверяла в кармане десятирублевку. Еще в кармане была картинка из журнала. Десятка выскользнула из дырявого кармана, а Дуся на ощупь приняла за нее скатанную в трубочку картинку.

Девочки очень долго стояли в очереди, замерзли. Ботинки были холодными, а валенки они не надели, потому что на них кошка спала.

Милица Эдвиновна Матье увлекалась Египтом с детства, сделала египтологию своей профессией и ее историческая повесть «День египетского мальчика» отражает это увлечение.

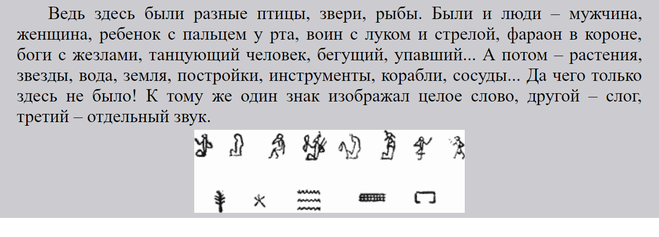

В повести описан день египетского мальчика по имени Сети, который начинается с момента, когда его утром будит мать. Описана школа, указаны особенности образования в Древнем Египте, например:

Автор детально описывает окружающую героя обстановку, одежду, архитектуру, науку, письменность.

Аквалангисты, насколько известно, не обнаружили подводного города на дне «Русской Атлантиды», но предание на данный счет гласит, что «только те, кто чист сердцем и душой, найдут путь в Китеж», а таких среди нас крайне мало.

Вот таким оказался первый и последний бой Саши Ефремова.

Анна Снегина. Краткое содержание поэмы Сергея Есенина.

События происходят на родине поэта в селе Радово и излагаются от лица автора.

Герой возвращается домой после войны с Германией. Он не готов проливать кровь за купцов и становится дезертиром.

По дороге, извозчик о жизни земляков: соседи вырубают деревья, налоги увеличиваются, а в одной из стычек убивают старшину.

От мельничихи герой узнаёт об очередных войнах между деревнями, о возвращении многих нехороших людей, в том числе и Прона Оглоблина, убившего старосту.

От мельника герой узнаёт о заинтересованности им Анны Снегиной. Далее, он едет в село Криушу, чтобы встретиться с мужиками. У дома Прона Оглоблина, собравшийся народ, требует объяснений по поводу войны и налогов на землю.

Поэт простужается и мельник привозит к нему помещицу Анну Снегину, в которую поэт был когда-то влюблён, но Анна вышла за молодого офицера, который потом погиб на фронте. Анна упрекает автора в трусости и дезертирстве и больше не желает его видеть. Онегин отправляется пьянствовать.

В последней главе, Прон сообщает, что в России теперь Советы. Прон вместе со своим братом, пьяницей Лабутем, отправляется описывать дом Снегиной, а в свой дом привозит помещиц.

После разговора со Снегиной, Онегин понимает, что вместе им не быть и уезжает в Питер.

Прона Оглоблина расстреливают, а его брат требует красный орден.

Автор возвращается на родину и получает письмо от Анны, из которого улавливает, что её чувства не угасли. Это письмо возвращает поэта во времена юношеской увлечённости.

Краткое содержание рассказа Куприна.

Большой любитель чтения, протодьякон, готовится к службе в соборе. Он полощет и смазывает горло, дышит паром, выпивает, поднесенный женой стакан водки. Протодьякон, весом в девять с половиной пудов и огромной грудной клеткой, боится своей щуплой желтолицей жены.

Всю ночь протодьякон читал прелестную повесть графа Льва Толстого и в соборе, с умилением думает о прочитанном.

В конце службы, протодьякону приносят записку от протоиерея, в которой ему велено предать анафеме автора этой самой повести.

Протодьякон зачитывает проклятия отлученным от церкви монахам и чернецам, а затем, во всю мощь своего сильного голоса, желает Льву Толстому многие лета. После чего, он вопреки обряду, поднимает свечу наверх. Многолетие подхватывает хор мальчиков, протодьякон снимает парчовое одеяние, выходит из храма и люди расступаются перед ним. Бегущая следом жена причитает о том, что его теперь ждёт.

Дьякон отвечает «Мне всё равно» и жена впервые робко затихает.

Видимо, проблема рассказа заключается в том, что под влиянием прочитанной повести, протодьякон не выполняет указание церковного начальства, а поступает согласно собственному мнению.