Эпилепсия у собак

(с) Ветеринарный центр лечения и реабилитации животных «Зоостатус».

Варшавское шоссе, 125 стр.1.

Прежде чем говорить о таком заболевании как эпилепсия у собак (правильное полное название – истинная или идиопатическая эпилепсия собак) необходимо определиться с терминологией.

Очень часто любые периодические судорожные приступы у собак рассматриваются владельцами (а порой, увы, и некоторыми ветеринарными врачами) как »эпилепсия».

На самом деле, заболеваний, которые могут вызвать эписиндром (судороги), великое множество и далеко не все они имеют отношение к эпилепсии и даже не все непосредственно связаны с наличием проблем в самом головном мозге.

В некоторых классификациях неврологических заболеваний эписиндром рассматривается как »вторичная эпилепсия» (эпилепсия, вызванная основным заболеванием), что только усугубляет путаницу.

Истинная (идиопатическая ) эпилепсия

Когда речь идет об истинной эпилепсии, имеется в виду самостоятельное заболевание, вследствие которого в коре головного мозга собаки нарушен естественный баланс между нормальными процессами возбуждения и торможения (поляризацией и деполяризацией нейронов), в связи с чем сразу большая группа нейронов может одновременно »возбуждаться» (формируется так называемый эпилептический очаг), во время »разрядки» и происходит классический генерализованный судорожный приступ.

При этом морфологически (структурно) головной мозг таких собак выглядит совершенно нормально, изменения обнаруживаются только на уровне тонких биохимических процессов.

Точный механизм развития эпилепсии у собак неизвестен. Существуют предположение о наследственной природе заболевания, однако точный механизм наследования доказан только у некоторых линий собак породы бигль.

Заболевание встречается среди домашних собак довольно часто – в популяции процент больных животных достигает (т.е. больна может быть каждая сотая собака). Эпилепсия встречается у собак всех пород и метисов, однако чаще встречается у чистопородных особей.

Симптомы заболевания

Как правило, первичная манифестация (первые симптомы заболевания) возникает у собак в возрасте лет. Для крупных пород собак начало обычно более раннее (возможно проявление уже в возрасте мес), чем у мелких. Диагноз истинная эпилепсия можно считать исключенным, если приступы впервые начались в возрасте младше полугода. Также данный диагноз маловероятен, если судороги впервые возникли у собаки в возрасте старше 6 лет.

Наиболее типичны для истинной эпилепсии генерализованные эпилептические приступы, когда в патологический процесс вовлекается все полушарие – собака теряет сознание (не реагирует на кличку непосредственно во время приступа), падает на бок, »бежит», мышцы шеи и конечностей в тонусе, возможно непроизвольное мочеиспускание.

Если эпилептический очаг небольшой и ограничен одной областью коры головного мозга, происходит фокальный (малый) приступ, который может проявляться в зрительных галлюцинациях (собака »ловит» невидимых мух), подергиванием отдельных мышц тела или конечностей, если вовлечена мимическая и лицевая мускулатура – непроизвольным чавканьем.

За несколько минут или даже часов до приступа владельцы могут отмечать т.н. »ауру» – собака может вести себя более беспокойно, бродить, поскуливать, или наоборот прятаться и выглядеть угнетенным.

Для приступов характерна относительная периодичность (раз в полгода, раз в месяц, раз в две недели и т.п.).

Диагностика

Диагноз первичная эпилепсия является так называемым »диагнозом исключения». Это означает, что не существует никакого определенного теста, анализа или исследования, которое может однозначно подтвердить или опровергнуть данный диагноз. Говорить об установленном диагнозе можно только тогда, когда все другие заболевания, которые могут вызывать судорожные приступы соответствующего характера, у собаки исключены.

По результатам неврологического осмотра собаки, страдающие истинной эпилепсией, вне приступа имеют абсолютно нормальные показатели.

При подозрении на истинную эпилепсию у собак необходимые исследования включают в себя:

Также могут быть показаны (по назначению врача после сбора анамнеза и неврологического осмотра):

Только при исключении всего спектра причин судорожной активности, можно говорить об истинной эпилепсии у собак.

Лечение

Заболевание считается неизлечимым (не существует средств и методов, которые позволяют навсегда избавиться от клинических проявлений эпилепсии, то есть прекратить судорожные приступы), однако во многих случаях удается успешно контролировать судороги с помощью медикаментозной терапии (постоянного приема ). Подобная терапия не всегда гарантирует отсутствие судорог у собаки, в некоторых случаях возможно сокращение количества и числа приступов.

Противосудорожный препарат, доза и кратность приема подбираются индивидуально, и контролируются ветеринарным врачом на протяжении всего периода лечения собаки. Целью лечения является полное прекращение или сокращение частоты судорожных приступов, а также профилактика развития состояний, угрожающих жизни (эпистатус).

Лечению подлежат не любые судороги – при истинной эпилепсии назначаются в том случае, если:

Препараты первого выбора для лечения эпилепсии у собак – фенобарбитал и бромид калия, препараты второго выбора (назначаемые дополнительно, или в том случае, если ответ на лечение препаратами первого выбора недостаточный) – левотирацетам, габапентин, зонисамид).

Препараты, “улучшающие мозговое кровообращение”, витамины, антиоксиданты и прочее не показаны в схеме лечения истинной эпилепсии у собак, так как их эффективность не доказана исследованиями и не подтверждается клинической практикой.

Терапия эпилепсии всегда длительная, часто пожизненная. Эффективность лечения очень сильно зависит от аккуратности выполнения предписаний владельцем и своевременного прохождения контрольных осмотров.

К сожалению, около 15% всех собак, страдающих эпилепсией, имеют так называемую рефрактерную эпилепсию, т.е. тот тип заболевания, который не отвечает на любую проводимую терапию.

Прогноз при эпилепсии собак

В целом, заболевание имеет достаточно благоприятный прогноз. Продолжительность жизни у собак, страдающих эпилепсией, при хорошем ответе на терапию незначительно ниже, чем в среднем по популяции.

При этом необходимо понимать, что эпилепсия – заболевание, представляющее угрозу для жизни. Потенциально практически любой приступ может перейти в эпистатус, без своевременной помощи это состояние представляет серьезную угрозу для собаки.

В случае рефрактерной эпилепсии или в ситуации, кода владельцы по причинам не готовы проводить длительную медикаментозную терапию, при этом заболевании нередки случаи эвтаназии, т.к. неконтролируемые судорожные приступы серьезно ухудшают качество жизни и собаки, и ее владельцев.

Что делать, если у собаки случился приступ судорог

Сам по себе судорожный приступ, даже генерализованный, не представляет серьезной угрозы для жизни собаки, однако должен рассматриваться как состояние, при котором организм испытывает значительную физическую нагрузку, поэтому даже непродолжительные судороги опасны для собак, страдающих заболеваниями системы.

Распространенный миф – опасность »заглатывания языка» во время судорог. Анатомически у собаки это невозможно, поэтому вытаскивать язык, разжимать челюсти и тем более засовывать в пасть собаке руки и предметы бесполезно и опасно.

Нельзя пытаться вводить в рот собаке во время приступал какие либо препараты, таблетки или жидкости. Во время приступа нормальный механизм глотания нарушен, есть высокий риск попадания лекарства или слюны в дыхательные пути. Введение препаратов возможно только внутримышечно, внутривенно или ректально (в прямую кишку).

Во время приступа необходимо следить, чтобы собака не получила механических пореждений, например, упав с дивана или ударившись об мебель.

Во время и после любой судорожной активности желательно контролировать температуру тела – если ректальная температура составляет более 39.8, собаку необходимо охлаждать с помощью холодных компрессов.

Опасность для жизни представляет эпистатус – состояние, при котором судорожный приступ длится более 15 минут или происходит несколько коротких приступов подряд без периода восстановления между ними (собака между приступами находится в спутанном состоянии сознания). Это состояние требует максимально экстренной врачебной помощи, как правило, для эффективного лечения требуется госпитализация в стационар.

В домашних условиях оказать адекватную помощь невозможно, требуется немедленное обращение в ветеринарную клинику.

Эпилептическая болезнь

Эпилепсия (эпилептическая болезнь) является хроническим заболеванием головного мозга различной этиологии, которое характеризуется повторными непровоцируемыми приступами нарушений двигательных, чувствительных, вегетативных, психических функций, возникающих вследствие чрезмерных патологических нейронных разрядов. Несмотря на то что существует много причин эпилепсии, в основе заболевания лежат патологические синхронные разряды группы нейронов. Эпилепсия возникает вторично при патологии нейрональных мембран и дисбалансе между возбуждающими тормозящими системами.

Эпиприступ является стрессом для владельца больного животного (CUNNINGHAM, J. C., FARNBACH, G. C. 1988; JAGGY, A., BERNARDINI, M. 1998). Поскольку эпилепсия также распространена у людей, а патогенез и причина некоторых форм эпилепсии все еще остаются неизвестными, собака может послужить моделью исследования патогенеза болезни (STRAUB, H., SPECKMANN, E. J. 1992).

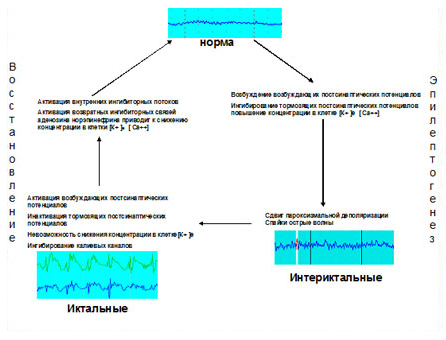

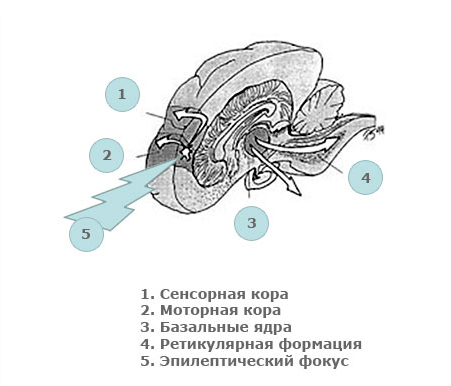

Схематическое объяснение распространения приступа

Тип приступа определяется зоной возбуждения (моторный, сенсорный) с потерей или без потери сознания. «Феномен воспламенения» играет важную роль в терапевтическом обосновании контроля эпилепсии: каждый эпилептический приступ облегчает возникновение следующего, поскольку это вызывает привыкание нейронов к хроническому рецидивирующему возбуждению (эпилептизация мозга) (ENGEL, J., CAHAN, L. 1993).

Конец приступа происходит не из-за нейронного истощения или кислородного дефицита, а в результате активного торможения (HEINEMANN, U., JONES, R.S.G. 1990).

Морфологические изменения, вызванные приступами, установлены в головном мозге у людей и собак. Это глыбчатая нейронная дегенерация в коре головного мозга, гиппокампе и миндалинах (MELDRUM, B.S. 1991).

Парциальные приступы, которые иногда очень трудно распознаваемы, часто наблюдаются у кошек (PODELL, M. 1998; CIZINAUSKAS, S., JAGGY, A. 2004). Приступ появляется внезапно и длится от нескольких секунд до нескольких минут, восстановление может длиться от 24 часов после эпилептического статуса до недели, иногда дольше. Животные дезориентированы и иногда возбуждены, не находят себе места, пытаются идти в любом направлении, возможна центральная слепота.

Частота приступов может сильно варьировать. У некоторых животных приступы регулярны и повторяются циклически, у других могут быть очень нерегулярные интервалы. Интенсивность и продолжительность приступов также очень индивидуальна. Иногда они повторяются сериями. У собак крупных пород приступы обычно протекают тяжелее и частота приступов, как правило, имеет тенденцию к учащению, хотя время, необходимое для констатации факта учащения приступов у некоторых пациентов может составить два-три года или даже больше. Поэтому далеко не всегда необходим контроль приступов после первого проявления заболевания.

Тип течения заболевания может быть разным и в большинстве случаев он характерен для породы (KATHMANN, I., JAGGY, A. 2003; STEFFEN, F., JAGGY, A. 1995; JAGGY, A., HEYNOLD, Y. 1996). Но полностью идентичного течения заболевания не бывает никогда.

Тип наследования: идиопатическая эпилепсия встречается у всех пород и помесей. Примерно у половины всех собак, страдающих от эпилептических приступов, они вызваны идиопатической эпилепсией (JAGGY, A., BERNARDINI, M. 2004).

Однако есть породы, которые подвержены этому заболеванию больше, чем другие: бордер-колли, кокер-спаниель, длинношерстный колли, такса, большая швейцарская горная собака, ирландский сеттер, миниатюрный шнауцер, пудель и жесткошерстный фокстерьер (OLIVER, J. E., LORENZ, M. D., KORNEGAY, J. N. 1997; DE LAHUNTA, A. 1983).

Способ наследования сложен: у большинства пород необходимо изменение более одного гена для наследования эпилепсии (мультифакторное наследование). Пол также играет роль у некоторых пород. Значительное предрасположение было найдено у кобелей следующих пород: гончая, золотистый ретривер, бернский зенненхунд (SRENK, P., JAGGY, A., GAILLARD, C., BUSATO, A., HORIN, P. 1994; KATHMANN, I., JAGGY, A., BUSATO, A., BДRTSCHI, M., GAILLARD, C. 1999; BIELFELT, S. W., REDMAN, H. C., MCCLELLAN, R. O. 1971).

В эпидемиологическом исследовании собак породы лабрадор было обнаружено, что они имеют тенденцию к появлению приступа в определенных ситуациях, особенно после напряжения (HEYNOLD, Y., FAISSLER, D., STEFFEN, F., JAGGY, A. 1997).

Данный вид эпилепсии, скорее всего, необходимо классифицировать не как идиопатический, а как рефлекторный.

Идиопатическая эпилепсия может также встречаться у кошек, хотя эпилептическими приступами они страдают редко (не более 5-10 % всех кошек). (CIZINAUSKAS, S., JAGGY, A. 2004). Причины приступов у кошек совершенно другие и требуют отдельного рассмотрения.

Факт, что наследование идиопатической эпилепсии вовлекает ряд генов, делает выделение носителей невозможным либо весьма сложным. Многие животные – носители одного из генов – не становятся больными и не считаются таковыми. В связи с этим рекомендуют по крайней мере больных животных не допускать к разведению.

Составляющие эпилептического приступа

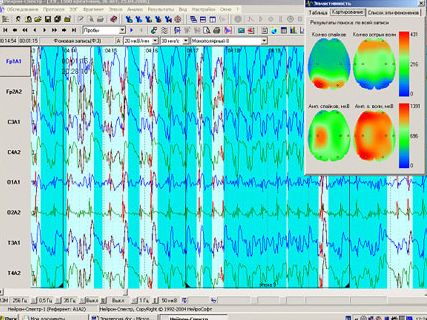

Непосредственно клинические судороги называют моторным приступом или иктальным периодом (от ictus – приступ, припадок) (Рис. 1).

Аура – наиболее ранняя стадия приступа, которая служит предупреждением. Аура часто наблюдается у животных. Это очень короткий эпизод потери сознания или моторные расстройства, замеченные непосредственно перед эпилептическим приступом («приступ перед приступом»). В настоящее время полагают, что аура является парциальным приступом.

В одном исследовании пятнадцати собак породы лабрадор с идиопатической эпилепсией благодаря использованию видеокамеры аура была зарегистрирована у каждой собаки (HEYNOLD, Y., FAISSLER, D., STEFFEN, F., JAGGY, A. 1997).

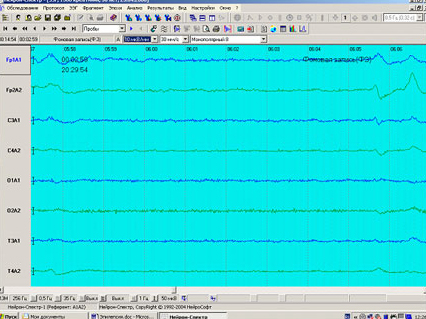

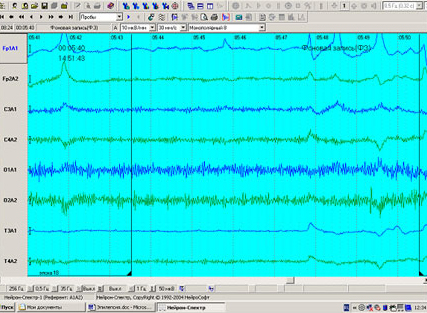

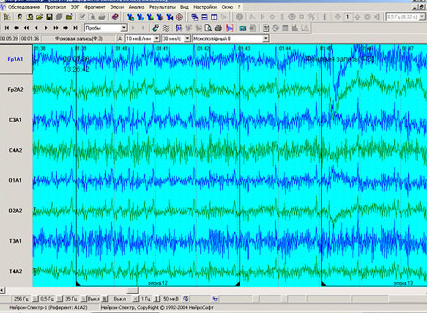

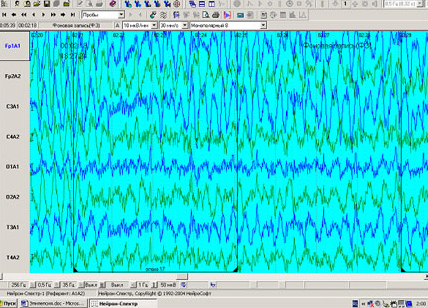

Период, наступающий сразу после судорог, называется постиктальным периодом (Рис. 2), интервал между судорогами – интериктальным периодом (Рис. 3). Все эти периоды имеют отображение на ЭЭГ.

Рис. 2. Постиктальный период. Собака беспородная, 13 лет

Постиктальный период характеризуется замешательством, дезориентацией, слюноотделением, блужданием, неугомонностью, нечувствительностью и некоторой слепотой. Одни собаки быстро приходят в сознание, но какое-то время могут быть угнетены, спят. Другие же, находясь в состоянии спутанного сознания, возбуждены, вскакивают, натыкаются на предметы, скулят. Длительность этой стадии зависит от тяжести иктального периода и может продолжаться в течение нескольких дней, после чего состояние постепенно нормализуется.

Очень важно, что вне приступов может не быть постоянного очага эпилептической активности, он появляется только непосредственно перед приступом. Напротив, наличие очага эпилептической активности не означает, что собака страдает этим заболеванием.

Эпилепсия представляет собой большую группу нозологически самостоятельных форм, имеющих строго определенные клинические проявления, лечение и прогноз.

Основными механизмами эпилептогенеза

являются уменьшение ГАМК-эргического ингибирования и усиление глутаматэргического возбуждения. Дисбаланс между процессами торможения и возбуждения в головном мозге приводит к развитию вторичных изменений нейронов, их метаболизму. Изменения характеризуются разрастанием аксонов и повреждением дендритов, индукцией факторов роста нервной ткани и гормонов-модуляторов, модификацией ионных и клеточных рецепторов, каналов.

Под симптоматическими формами понимаются эпилептические синдромы с известной этиологией и верифицированными морфологическими нарушениями (опухоли, рубцы, дисгенезии и др.). При идиопатической эпилепсии отсутствуют симптомы органического поражения ЦНС, структурные изменения в головном мозге по данным нейровизуализации и сведения о больных эпилепсией среди кровных родственников пациента. При этом идиопатическая форма рассматривается как самостоятельное, генетически детерминированное заболевание.

Имеющиеся механизмы, приводящие к переходу интериктальной стадии в иктальную, показаны на Рис. 4.

Класcификация форм эпилепсии

Классификация форм эпилепсии на сегодняшний день в ветеринарной медицине не разработана. Для классификации можно использовать различные принципы: локализацию эпилептического очага, характер клинических проявлений, глубину расстройств сознания, электроэнцефалографические характеристики и др.

Разделение форм эпилепсии по основному виду приступов: генерализованные или фокальные. Генерализованные формы эпилепсии характеризуются судорогами вследствие первичной активации нейронов обоих полушарий мозга. Фокальные (очаговые) эпилепсии протекают с приступами, возникающими при раздражении группы нейронов в одном полушарии. Данный вид классификации невозможен без ЭЭГ.

Далее эпилепсии делят по этиологии: идиопатические, симптоматические и наследственные (выявляются из анамнеза и сведений о родителях и щенках с родственными связями).

Идиопатическими эпилепсиями называют заболевания, возникающие спонтанно по неясной или неизвестной причине.

Под симптоматическими подразумевались эпилептические синдромы с известным этиологическим фактором. Симптоматическая эпилепсия является одним из симптомов другого заболевания нервной системы: дизгенезии, последствие гипоксически-ишемического поражения мозга и др. и определяется после применения методов нейровизуализации ( МРТ, КТ).

Наследственные эпилепсии изучены недостаточно, можно предположить наследственный путь передачи заболевания по анамнезу наличия в линии разведения подобных случаев заболевания. Наследуются полигенно с различной степенью экспрессивности. Рефлекторная эпилепсия, передающаяся как генетическое заболевание, описана чешскими авторами (Martinek, Horak, 1970).

Встречаются и имеют широкое распространение у домашних животных эпилептиформные приступы, не связанные с эпилепсией, а вызванные травмой, опухолью, гидроцефалией, гипогликемией либо воспалительным процессом различной этиологии в центральной нервной системе (вирусы, микроорганизмы, паразитарные заболевания), различными интоксикациями (отравление нейротоксинами и некоторыми лекарственными средствами, такими как декарис (левамизол), хлорорганические и фосфорорганические соединения, гексахлорофен, этиленгликоль, карбамат, стрихнин и ртуть). Кризы, вызываемые данными токсинами, часто носят генерализованный и билатеральный характер с начала их действия (то есть не относятся к парциальным кризам) (А. В. Хохлов, 2007).

Причиной эпилептиформных приступов могут быть нарушения работы внутренних органов, например уремия, гепатоэнцефалопатия, нарушения электролитного баланса, недостаток кальция у молодых животных. Вышеперечисленные заболевания имеют свой патогенез, и у них нет ничего общего с эпилепсией, кроме проявлений: тонические или тонико-клонические судороги, расстройства поведения.

Большой клинической ошибкой будет постановка диагноза только по наличию эпилептиформных приступов, так как в ряде случаев такой подход только оттягивает время, лишая пациента возможности излечения.

Классификация эпилепсий у собак, используемая автором

Генуинная эпилепсия (идиопатическая) заболевание, при котором явное органическое поражение головного мозга отсутствует. Данная форма эпилепсии обусловлена нарушением функции собственно головного мозга. К этой группе относимы случаи с отсутствием признаков органического повреждения мозга.

Идиопатическая генерализованная эпилепсия. Для всех форм идиопатической эпилепсии характерны:

Криптогенная генерализованная эпилепсия

Криптогенной эпилепсией называют синдромы с неуточненной, неясной этиологией. Подразумевается, что криптогенные формы являются симптоматическими, однако на современном этапе при применении методов нейровизуализации не удается выявить структурные нарушения в головном мозге.Проявляется у собак в возрасте старше 5 лет.

Симптоматическая эпилепсия. Симптоматическая эпилепсия является одним из симптомов другого заболевания нервной системы: дизгенезии, последствия гипоксически-ишемического поражения мозга и др.

Кора на разрезе или на МРТ может казаться тонкой, нерегулярной или, наоборот, более толстой, чем нормальной. Диагноз может только быть подтвержден гистологической экспертизой.

Эпилептические синдромы

Эпилептические синдромы

К группе эпилептических синдромов можно отнести заболевания, возникшие после травмы.

Травматическая эпилепсия

Последствия черепно-мозговой травмы, любого повреждения мозга даже при том, что первичное поражение мозга уже давно клинически вылечено, но ткань мозга заместилась рубцовой тканью, и с течением времени сформировался очаг эпилептической активности.

Встречается у всех пород собак и кошек.

Классификация эпилептических приступов:

Общие принципы диагностики

Критериями диагностики эпилепсии являются повторные спонтанные приступы и характерные изменения при ЭЭГ-исследовании. Без ЭЭГ невозможно провести диагностику эпилепсии. Минимальными требованиями для диагностики являются: объективное описание приступов, детализация клинической структуры, продолжительность, частота и другие характеристики приступа, анамнестические сведения и первичное обследование. В основу диагностики положено соотношение клинических и электроэнцефалографических данных. Дополнительные сведения о наследственной отягощенности, данные прижизненной визуализации головного мозга необходимы для выяснения этиологии эпилептического синдрома. Обязательны сведения о наличии любой наследственной отягощенности, информация о предшествующем лечении. Выявляются этиологические особенности заболевания, сопутствующие неврологические и психические расстройства, а также побочные эффекты проводимой противосудорожной терапии.

Диагностические процедуры

Электроэнцефалографическое исследование

Рутинное электроэнцефалографическое исследование проводится при всех видах приступов и подразумевает одновременную регистрацию не менее 8 каналов ЭЭГ. Дополнительные каналы используются для наблюдения за сердечным ритмом, дыханием, мышечной активностью, движением глаз и т.д. Базовая ЭЭГ-запись проводится на протяжении не менее 20 минут. Пробы с гипервентиляцией, фотостимуляцией и исследования во время сна требуют более продолжительной регистрации ЭЭГ, особенно гипервентиляция крайне редко может быть проведена у собак и практически никогда у кошек. Провокационные процедуры (звукостимуляция, фотостимуляция) позволяют оценить влияние на ЭЭГ некоторых раздражителей. Фотостимуляция является обязательным требованием при проведении ЭЭГ-исследования. Хотя точной интерпретации полученных данных на сегодняшний день нет.

Пароксизмальные ЭЭГ-паттерны могут быть зафиксированы в момент проведения пробы и по ее окончании. На рис Рис. 6 и 7 хорошо заметны изменения на энцефалограмме после введения пропофола.

Рис. 7. Та же собака породы померанский шпиц с гидроцефалией с введенным пропофолом. Собака находится в наркозе

ЭЭГ-мониторинг

ЭЭГ-мониторинг заключается в долговременной регистрации активности головного мозга и проводится с помощью игольчатых электродов. ЭЭГ-сигналы записываются и сохраняются на компьютере. Долговременная запись ЭЭГ рассматривается как необходимое исследование в специализированной клинике.

Показания к ЭЭГ-мониторингу:

Методы нейровизуализации

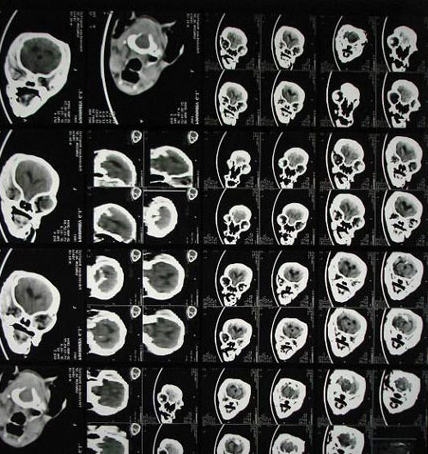

Нейрорадиологические методы, в отличие от ЭЭГ-исследований, не могут ни подтвердить, ни опровергнуть диагноз эпилепсии. Они неинформативны для цели собственно диагностики эпилепсии, но предназначены для установления этиологии заболевания и для ведения предоперационного периода.

Показания для обязательного проведения компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии:

КТ собаки породы йоркширский терьер, данный метод малоинформативен в сравнении с МРТ у той же собаки)

МР-томография информативна в отношении гиппокампального склероза, кортикальных дисплазий, микродисгенезий, гетеротопий, а также небольших поверхностных повреждений ткани мозга.

Лабораторные методы исследования

Диагностика этиологии эпилептических синдромов и период подбора антиконвульсантов (объем обследований):

Другие диагностические методы

К ним относятся: 24-часовой ЭКГ-мониторинг, анализ цереброспинальной жидкости; биопсия кожи, мышц, печени, костного мозга и головного мозга.

Но важно помнить, что даже при условии определения портосистемного шунта наличие эпилептических приступов может быть совсем не по причине гепатоэнцефалопатии.

Принципы медикаментозной терапии

Основная цель фармакотерапии эпилепсии – предотвратить развитие приступов без возникновения острых или хронических побочных эффектов противоэпилептических препаратов. Выбор лекарственного средства определяется характером приступа и типом течения эпилептического синдрома. Лечение следует всегда начинать с одного антиэпилептического препарата первой очереди выбора, показанного для данной формы эпилепсии. Доза медикамента повышается еженедельно до достижения терапевтического эффекта, высшей дозы или возникновения побочных эффектов. Для купирования эпилептического статуса рекомендуются следующие парентеральные препараты: диазепам, фенобарбитал, пропофол. При этом купирование должно осуществляться преимущественно одним препаратом. Многие противосудорожные препараты имеют взаимный антагонизм и одновременное их применение может значительно ослабить противосудорожный эффект каждого.

Есть в основном три группы антиконвульсантов, разделенных согласно их механизму ослабления активности приступа:

Основные мишени ПЭП:

Если нет результата от лечения фенобарбиталом, возможно использование других препаратов (primidone, felbamate, gabapentin, levetiracetam, zonisamide, pregabalin, carbamazepine или clorazepate), хотя эти препараты не настолько эффективны и не изучены их дозирование, возможные побочные эффекты (KATHMANN, I., JAGGY, A. 2003; PODELL, M. 1998).

В настоящее время для людей синтезировано около 30 противосудорожных препаратов, обладающих различным спектром антиконвульсантной активности.

Однако действие этих препаратов на собак неизвестно.

В России практические врачи мало знакомы с антиэпилептическими препаратами и принципами лечения эпилепсии. Требуется специализация, так в гуманной медицине не менее 50 пациентов должно находиться у врача на контроле одновременно.

Для качественного лечения нужна специализация и в ветеринарии. В большинстве случаев имеет место назначение препаратов, не обладающих антиэпилептической активностью, а также массы дополнительных сопутствующих средств, взаимодействие которых не изучено.

Лечение эпилепсии должно быть индивидуальным: лечат не болезнь, а больного.

Как не бывает двух идентичных осколков у одинаковых стаканов, упавших с одной высоты, так не бывает идентичных больных эпилепсией.

Купирование эпилептических приступов должно осуществляться преимущественно одним препаратом.

С появлением хроматографических методов определения уровня антиконвульсантов в крови стало очевидным, что многие противосудорожные препараты имеют взаимный антагонизм и одновременное их применение может значительно ослабить противосудорожный эффект каждого. Кроме того, монотерапия позволяет избежать возникновения тяжелых побочных проявлений, частота которых значительно возрастает при назначении нескольких препаратов одновременно. Использование политерапии (2-х препаратов) возможно лишь в случае абсолютной неэффективности монотерапии. Применение двух антиэпилептических препаратов может быть приемлемо лишь в единичных случаях при резистентных формах эпилепсии и должно быть строго аргументировано.

Одновременное применение более трех антиконвульсантов при лечении эпилепсии категорически недопустимо!

Первые противоэпилептические препараты были обнаружены случайно. К ним относятся фенобарбитал (ФБ), фенитоин (ФТ), примидон (ПМД), бензодиазепины, этосуксимид, сультиам и вальпроат; позже их назвали ПЭП 1-го поколения. С 1990 г. в клинику стали внедряться ПЭП 2-го поколения: фелбамат, вигабатрин (ВГБ), ЛТД, ГБП, ТПМ, тиагабин (ТГБ), ОКС, леветирацетам (ЛТЦ), ПГБ и ЗНС. Эффекты фенобарбитала, как и других барбитуратов, обусловлены способностью усиливать и/или имитировать тормозящее действие GABA на синаптическую передачу. В России, в связи с недоступностью чистого фенобарбитала, приходится применять препараты его содержащие; не лучшее решение, но другого практически нет.

Корвалол

1 таблетка содержит действующие вещества:

Международное название: Этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты.

Паглюферал

Содержит кофеин, что тоже не слишком хорошо.

1 таблетка содержит действующие вещества:

Для контроля эпилептических приступов могут быть использованы другие препараты:

Внимание! НАТРИЯ ХЛОРИД строго противопоказан при использовании бромидов.

Лечение эпилепсии должно осуществляться в зависимости от формы эпилепсии, а не от характера приступов

При отсутствии эффекта от терапевтической дозы в течение 1 месяца необходимо дальнейшее постепенное увеличение дозы препарата до получения выраженного положительного эффекта или появления нежелательных явлений.

Таким образом, лечение эпилепсии может быть достаточно эффективным при соблюдении целого ряда условий:

Согласно полученных нами данных, наиболее частыми причинами недостаточного терапевтического эффекта являются:

Принципы отмены антиконвульсантов

При тяжелых формах эпилепсии (симптоматическая парциальная эпилепсия) данный период увеличивается до 3-4 лет.

Не существует единого мнения по вопросу о тактике отмены антиконвульсантов. На наш взгляд, отмена препаратов опасна.В нашей практике часты случаи рецидива с гораздо худшими последствиями! Лечение может быть отменено постепенно в течение 12 месяцев или одномоментно, по усмотрению врача.

Те же принципы лечения могут быть применены к кошкам, но стоит отметить, что фенитоин (период полураспада у кошек – 24-108 часов в отличие от 3-4 часов у собак) и primidone ядовиты для кошек, диазепам может использоваться у кошек, но лишь в начале терапии, пока не установится эффективная концентрация фенобарбитала в крови.

Важно помнить, что период полураспада этих препаратов у кошек значительно длиннее, чем у собак, и нет привыкания, характерного для собак.

Противопоказания

Принципы хирургического лечения эпилепсии

Любое нейрохирургическое вмешательство, главной целью которого является уменьшение частоты эпилептических приступов, может быть расценено как хирургическое. Хирургическое лечение показано при фармакорезистентной эпилепсии. Предоперационная оценка включает клиническое и энцефалографическое подтверждение фокальной зоны эпилептогенеза с определением локализации и анатомического размера по данным МР-томографии.

Причины гибели при эпилепсии

Большинство владельцев считает, что во время приступа собака нанесет себе какие-то серьезные повреждения, на самом деле это крайне редко. Эпилептический статус очень опасен в связи с выраженной мышечной активностью: тонико-клонические судороги дыхательной мускулатуры, аспирация слюны из ротовой полости, задержки и аритмии дыхания ведут к гипоксии и ацидозу; сердечно-сосудистая система испытывает нагрузки в связи с мышечной работой; неадекватный газообмен в легких вызывает гипоксию, гипоксия усиливает отек мозга. Ацидоз приводит к нарушению гемодинамики и микроциркуляции. Вторично все больше ухудшаются условия для работы мозга.

Два основных механизма ведут к цитотоксическому действию и некрозу, в них клеточная деполяризация поддерживается стимуляцией НМДА—глютамат-рецепторов, и ключевым моментом является запуск внутри клетки каскада разрушения:

В первом случае чрезмерное нейрональное возбуждение является результатом отека (жидкость и катионы поступают внутрь клетки), ведущее к осмотическому повреждению и клеточному лизису.

Во втором случае активация НМДА-рецепторов активирует поток кальция в нейрон с аккумуляцией внутриклеточного кальция до уровня выше, чем вмещает цитоплазматический кальцийсвязывающий протеин. Свободный внутриклеточный кальций является токсичным для нейрона и ведёт к серии нейрохимических реакций, включающих митохондриальные дисфункции, активирует протеолиз и липолиз, уничтожающие клетку. Этот механизм и лежит в основе гибели при эпистатусе.

Сайт, предоставляющий информацию и поддержку тем, чьи питомцы (кошки или собаки) страдают эпилепсией. Перейти на сайт >

Эпилептические синдромы

Эпилептические синдромы