Почему для полёта в космос выбрали Белку и Стрелку

Скриншот с сайта youtube.com

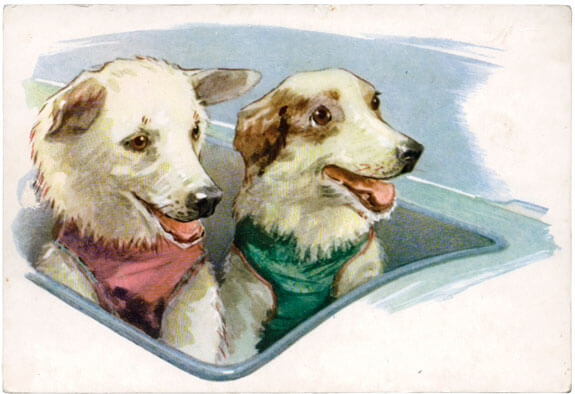

60 лет назад советский космический корабль с двумя собаками на борту совершил суточный полёт вокруг Земли. Первые выжившие в космосе собаки не отличались породистостью, зато отвечали всем необходимым требованиям: были молодыми, не очень крупными, успешно перенесли нахождение в закрытых контейнерах и подготовку в центрифуге. К тому же они были светлого окраса, что позволяло фотографам делать удачные снимки четвероногих знаменитостей.

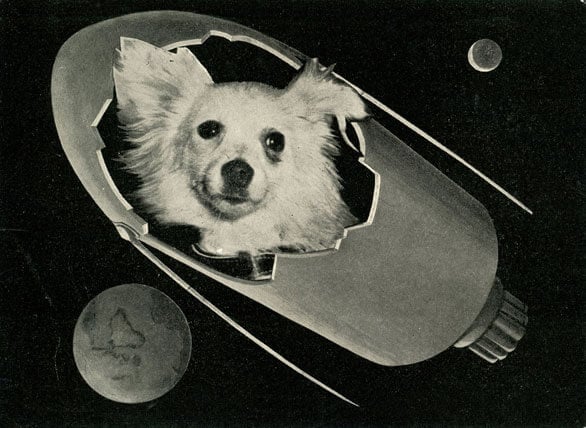

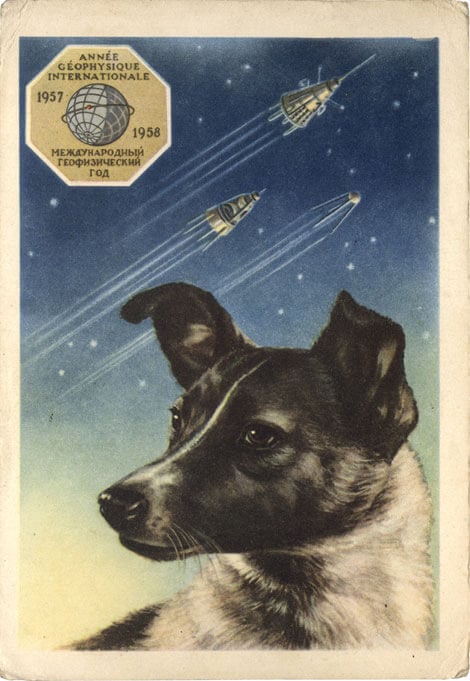

Самой первой собакой, которую отправили в космос, была собака Лайка. Она находилась на борту космического аппарата «Спутник-2», который запустили 3 ноября 1957 года, и стала первым животным, облетевшим Землю.

Этот эксперимент позволил установить, что живое существо может перенести запуск на Орбиту, условия невесомости и другие специфичные условия полёта в космос. Но Лайке не суждено было вернуться домой — конструкция аппарата не предполагала посадку. Собака умерла через несколько часов от перегрева, а сам корабль совершил 2370 витков вокруг Земли и сгорел в атмосфере.

В том же году главный конструктор Сергей Королёв поставил задачу подготовить собак для полёта с возможностью возвращения обратно. Для этой цели отобрали 12 животных. Они должны были отвечать строгим требованиям: быть не тяжелее шести килограмм, не выше 35 сантиметров, не старше шести лет и обладать светлым окрасом, чтобы выгоднее смотреться в кадре. Кроме этого, требовались суки, так как для них было проще сделать ассенизационное устройство.

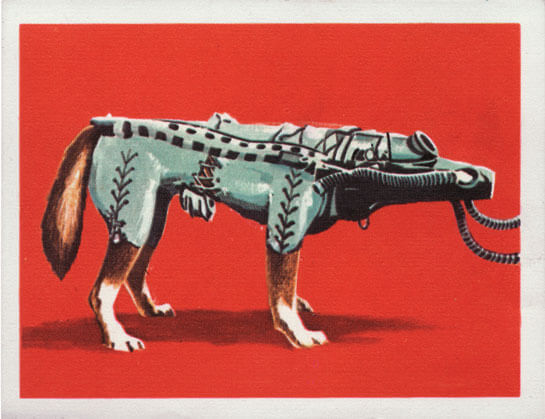

Собак тренировали по специальной методике. Так как им предстояло провести сутки в маленькой кабине в условиях изоляции, их помещали в металлический ящик, который был такого же размера, как спускаемый аппарат, на котором они должны были приземлиться на Землю после полёта. Также их помещали в макет космического корабля. Кроме этого, собаки привыкали к новой пище — желеобразной массе, которая должна была обеспечить их потребность в еде и воде во время полёта. Ели они из специальных автоматов. Кроме этого, на них навешивали датчики, которые были нужны для фиксации состояния животных.

Белка и Стрелка были среди отобранных собак. Обеим было примерно два с половиной года. Светлая дворняга Белка была самой активной и показывала отличные результаты, например, первой научилась лаять в случаях, когда что-то шло не так. Стрелка — также беспородная самка, только с коричневыми пятнами, — была дружелюбной, хотя и не такой активной, как её напарница. Они успешно прошли заключительный этап подготовки, в том числе испытания на вибростенде и в центрифуге.

Но они были не первыми претендентами на полёт в космос. 28 июля 1960 года был запущен космический аппарат Спутник-1 с собаками Лисичкой и Чайкой. Увы, животные погибли из-за аварии первой ступени аппарата. Тогда конструкцию решили усовершенствовать, сделав для собак катапультируемую капсулу на случай аварии. Всего до полёта Белки и Стрелки в аналогичных экспериментах погибли восемь собак.

Во время эксперимента учёные зафиксировали большое количество данных, которые помогли понять, как реагирует на полёт живой организм — показатели артериального давления животных, частоты пульса, дыхания, температуры тела, двигательной активности.

После возвращения собаки прожили до преклонных лет при Государственном научно-исследовательском и испытательном институте авиационной и космической медицины.

Почему в СССР запускали в космос собак, а США отправляли приматов?

Первыми за пределы земной атмосферы вырвались вовсе не люди. Космическое пространство весьма нерадушно приветствовало животных, которые даже не подозревали о том, куда отправляются. Экспериментальными запусками занимались СССР и США, конкурирующее за первенство в космосе. Но почему выбор пал на собак и приматов?

Людей не могли отправить в космическое пространство первыми из соображений безопасности. Ученые подозревали, что живые организмы смогут выдержать полет, но 100% гарантии никто не давал. Даже полет Юрия Гагарина (первый космонавт) не афишировался до его возвращения на Землю, потому что существовал риск гибели космонавта.

Поэтому экспериментальные полеты пришлось возглавить животным. В СССР развернули программу по запускам в 1951 году, сосредоточившись на собаках. По сути, главной можно назвать прагматическую причину. Собаки (а особенно дворняжки) были повсюду. К примеру, Лайка (запустили в 1957-м, где стала первым животным на орбите) была дворняжкой, которую просто поймали на улице и привлекли к эксперименту.

К тому же у СССР существовала давняя традиция использования собак. Еще профессор Иван Павлов проводил свои известные эксперименты. Почему дворняжки? Анализ показал, что они более живучие, потому что уже прошли проверку улицей. Они не были прихотливыми в еде, обладали крепким здоровьем и отличной смекалкой.

Лайка (собака-дворняжка) стала первым животным, оказавшимся на орбите Земли

Пока в СССР вылавливали собак и готовили их к полетам, в США сосредоточились на приматах. Достать шимпанзе было невероятно сложно. Их ловили в Конго (Африка) и доставляли прямо в НАСА по специальному заказу. На самом деле, это довольно темная история, так как при транспортировке многие животные гибли или заболевали.

Американские ученые решили остановить выбор на шимпанзе, так как они схожи по физиологии с людьми. Они легко обучались и могли по команде включать кнопки и нажимать на рычаги. Это огромное преимущество по сравнению с собаками, не располагающими большим пальцем.

В СССР по этому поводу не переживали, потому что все системы работали автоматически. Им было интереснее узнать, как оставить животных в живых, а обучить управлять космическим кораблем можно уже космонавтов.

Однако советские исследователи все же интересовались приматами. Они даже консультировались с несколькими цирками и пытались узнать у дрессировщиков, как животные могут перенести стрессовые условия.

Макак-резус Сэм, совершивший суборбитальный полет на корабле Литл Джо-2 в 1959 году

Действия американских и советских исследователей в современном мире отнесли бы к примеру жестокого обращения с животными. Собак закрывали в тесных коробках, чтобы те привыкали выдерживать стресс замкнутого пространства. В помещении специально создавали много шума и наказывали животных током, если они неправильно выполняли команды.

Американцы начали запускать приматов в 1948 году, где первые 6 животных умерли от удушья. Со стороны СССР наиболее печальной кажется история с первой собакой Лайкой. Она вышла в космическое пространство, но умерла в полете, когда ее сердце билось в три раза сильнее нормального ритма.

И все дело в том, что в СССР даже не планировали ее безопасного возвращения (все дело в спешке и попытке обогнать Америку). Главный исследователь Олег Глазенко писал, что гибель Лайки – это единственное событие во всей его карьере, о котором он действительно жалеет. И его можно понять, ведь Глазенко перед полетом брал Лайку к себе домой, где с собакой играли его дети.

Период запуска животных в космос можно назвать весьма трагичным, так как многие погибли. Хотя есть и примеры удачных возвращений. Однако все это было не напрасно. Ведь эти животные проложили путь для человеческих полетов. И сейчас мы планируем колонизацию Луны и Марса лишь благодаря тем собакам и приматам, которые первыми взглянули во тьму космического пространства, оторвавшись от родной планеты.

Почему первыми советскими космонавтами стали собаки?

Чествуя 12 апреля космических героев, было бы несправедливо забыть о четвероногих пионерах звездного пространства — наших верных лохматых друзьях, даже не осознавших той жертвы, которую они принесли на алтарь человеческой мечты. Давайте же вспомним их имена и заслуги.

Использовать собак в качестве пассажиров геофизических ракет, летающих в стратосферу, советские ученые начали еще в июле 1951 г. Первыми участниками этих экспериментов были псы Дезик и Лиса.

Когда стало известно, что американцы для этих же целей вовсю готовят обезьян, наши специалисты призадумались. Специалист по авиационной медицине О. Газенко даже наведался к известному обезьяньему дрессировщику Капеллини, чьи цирковые номера по-настоящему поражали.

Вот что поведал в интервью сопровождающий Газенко доктор медицинских наук В. Малкин:

«…мы прошли за кулисы и стали „пытать“ Капеллини:

— Сколько времени уходит на то, чтобы научить обезьяну носить лакированные ботинки?

— О, — отвечает, — около трех месяцев. И иногда вхолостую…

— А как они переносят уколы? Ведь они болеют человеческими болезнями?

— О, это еще сложнее. Мы их здоровыми приучаем к шприцу…

Мы вышли из цирка, а Газенко сказал:

— Обезьяны пусть летают у американцев. Нам ближе собаки. Поэтому мы решили: в космос полетят собаки».

Выбор оказался верен. Только собаки с их исключительным доверием к человеку могли достойно вынести столь тяжелые испытания. Ведь животных надо было приучить к автоматической кормилке, специфической ассенизации и самое главное — к длительному пребыванию в герметической кабине в условиях изоляции и постоянного шума.

Претендентов в «космонавты» советские ученые выбирали исключительно из уличных беспородных собак, логично считая, что дворняги более неприхотливы и быстрее адаптируются в новых условиях. При выборе учитывались и другие параметры: псы должны были быть небольшими — не более 6−7 кг и не выше 35 см. В космонавты брали исключительно самок, так как для них систему отправления естественных потребностей в скафандре сделать не в пример легче.

Многим дворнягам впоследствии пришлось поменять прозвища в угоду благозвучности, а иногда и дипломатичности. Например, собачку Маркизу для СМИ пришлось переименовать в Белую. Маршал М. Неделин объяснял это так: «Скажут еще, что мы в космос аристократок французских выбрасываем…». Ну и конечно, лохматые космонавты должны были быть симпатичными.

И вот, когда после успешного запуска первого спутника Н. Хрущев дал установку на новый космический рекорд, конструктор С. Королев предложил второй спутник отправить вместе с собакой. Идея лидеру страны понравилась, при этом он высказал пожелание, чтобы запуск собаки был произведен в канун 40-й годовщины Октября.

Сроки были сжатыми, а перед учеными еще стояло множество нерешенных задач: система жизнеобеспечения, ассенизации, кормления. Большинство из них решить удалось, но об обратном возвращении первого «звездного пса» и речи быть не могло… Кроме того, уже буквально перед полетом было обнаружено одно упущение.

Датчики на теле Лайки передавали на Землю всю необходимую информацию о состоянии животного.

«Теперь проверка герметичности… Кабина опускается в барокамеру… Включен насос. Все вроде идет как положено. Прошло минут тридцать-сорок. И вдруг кто-то замечает, что Лайка дышит что-то уж очень часто, высунула язык, проявляет все признаки собачьего беспокойства. Неужели ей жарко? С чего бы это? Температура в камере не могла подняться… И вдруг кого-то надоумило:

— Братцы! Вокруг кабины вакуум? Вакуум. А он тепло проводит? Не проводит. Лайка тепло выделяет? Выделяет. Теплу есть куда уходить? Некуда!».

(А. Иванов)

Что-либо изменить было уже поздно, и ученые понимали не только то, что собака погибнет, но и догадывались, как это произойдет… На почетную миссию «посмертного героя» были три претендента: Муха, Альбина и Лайка. Но Муха погибла от стресса во время испытаний, а Альбина забеременела, и ее пожалели. «Билет в один конец» получила Лайка…

3 ноября 1957 г. «Спутник-2» покинул пределы Земли и вышел на орбиту. Перегрузки собака перенесла нормально, хотя сердцебиение нормализовалось достаточно долго. Все данные о состоянии Лайки передавались в центр космонавтики радиометрической аппаратурой. Фактически это был первый опыт пребывания высокоорганизованного млекопитающего в состоянии невесомости. Но, как вы поняли, не невесомость сгубила Лайку. Через 5−6 часов после выхода на орбиту она умерла от удушья и перегрева…

Об этой страшной правде знали немногие. Остальным сообщили, что Лайку безболезненно усыпили. После чего «Спутник-2» вошел в плотные слои атмосферы и сгорел над Карибским морем, изрядно испугав жителей близлежащего Барбадоса.

«Сам по себе запуск и получение… информации — все очень здорово. Но когда ты понимаешь, что нельзя вернуть эту Лайку, что она там погибает, и что ты ничего не можешь сделать, и что никто, не только я, никто не может ее вернуть, потому что нет системы для возвращения, это какое-то очень тяжелое ощущение. Знаете? Когда я с космодрома вернулся в Москву, и какое-то время еще ликование было: выступления по радио, в газетах, я уехал за город. Понимаете? Хотелось какого-то уединения».

(О. Газенко)

Очередная попытка, наконец-то, оказалась удачной. 19 августа 1960 г. «космонавты» Белка и Стрелка в компании мышей, насекомых и растений с семенами вырвались за пределы атмосферы. Теперь вся эта живность находилась в катапультируемом отсеке, рассчитанном на приземление с помощью парашюта.

Во время этого полета ученые впервые смогли наблюдать за животными с помощью телекамеры. Они видели, как, выйдя на орбиту, собаки сперва недоуменно зависли в невесомости, но вскоре вполне освоились и уверенно добирались до автомата кормления. И если Стрелке невесомость не очень пришлась по душе, то Белка, напротив, восприняла новые условия как некую игру и вовсю «бесилась», радостно лая. Вскоре аппарат вполне благополучно приземлился в 10 км от расчетной точки. Сбежавшаяся на место приземления толпа официальных лиц чуть не опрокинула самолет…

На какое-то время два четвероногих «счастливца» заполонили все средства массовой информации. Белка и Стрелка не только дожили до старости, но и дали здоровое потомство. Одного из щенков — Пушка — по личному распоряжению Хрущева отослали жене президента Кеннеди — Жаклин. Дворняга Стрелка теперь могла смело повторить вслед за Ломоносовым: «Вы спрашиваете, какие у меня были великие предки? Я сама — великий предок!»

Собаки провели в невесомости около суток и окончательно убедили ученых в том, что она не оказывает на организм никакого существенного влияния. ТАСС сообщало:

«…Запуск и возвращение на Землю космического корабля-спутника, созданного гением советских ученых, инженеров, техников и рабочих, является предвестником полета человека в межпланетное пространство».

И хотя уже было ясно, что пришла очередь человека, собаки продолжали летать. 1 декабря 1960 г. в космос отправились Пчелка и Мушка, но возвращаясь, корабль внезапно изменил траекторию и сгорел в атмосфере. Полетевшая 9 марта 1961 г. Чернушка успешно вернулась. 21 марта в космос вместе с манекеном космонавта отправилась Звездочка. Ее возвращение завершило эпоху «звездных» собак. Через 22 дня в космос отправили первого космонавта из Homo Sapiens.

Существует легенда, что на одном из банкетов Юрий Гагарин пошутил: «До сих пор не пойму, кто я: „первый человек“ или „последняя собака“». И действительно, если бы среди небесных созвездий осталось бы хоть одно безымянное, его бы обязательно стоило назвать именем Лайки — первой посланницы земной жизни в космос.

«…А собаки летают в Космос,

Заполняя собой пространство

И, когда долетают к звёздам,

То навеки там остаются.

И, когда улетят собаки,

Людям будет очень одиноко —

И тогда люди станут гавкать,

Но охотиться будут… плохо».

Лайка все еще хочет домой: честная история первых собак-космонавтов

Собака Лайка, первое живое существо, побывавшее на орбите Земли, — наш национальный герой. Ее смелая и трагичная миссия «Спутник-2», когда собака стала невольным пионером космической программы СССР более 57 лет назад, застряла в нашем коллективном сознании. Ее история легла в основу фильмов и песен, была увековечена в памятниках и памятных сувенирах. Перед вами честная история первых собак-космонавтов в мире.

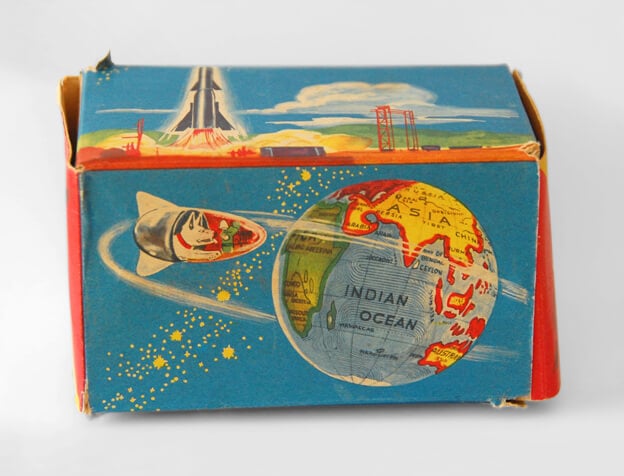

Лайка — не единственная собака-космонавт, которая погибла во время советской космической программы; более десятка других собак потеряли свои жизни до нее. Впрочем, во время космической гонки, подпитываемой холодной войной, и NASA в США принесло в жертву несколько обезьян, устлав их костями дорогу для людей. Однако несколько советских космособак выжили и вернулись к относительно нормальной жизни. Вышедшие в космос вслед за Лайкой Белка и Стрелка приземлились успешно и стали настоящими живыми легендами в СССР. Лайка, Белка, Стрелка и другие популярные собаки-космонавты символизировали героизм Советского Союза: простые животные положили свои жизни ради научных достижений страны. Все, начиная марками и конвертами и заканчивая детскими игрушками, сигаретными пачками и банками из-под конфет, пестрело изображениями этих пушистых икон.

Как советская идеология влияла на космическую программу СССР?

Идеологически социализм не мог потерпеть неудачу ни в какой форме; по этой причине советскую космическую программу крепко держали в тайне. Крайне важно было сохранить в тайне технологический прогресс: как СССР, так и США пытались скрыть друг от друга любые события, которые готовились в тайне, «удивить». Собственно это и стало известно как «космическая гонка».

Полеты с собаками должны были определить влияние космоса на живые организмы. Ни одно живое существо до тех пор не испытывало ни взлет в космос и посадку на Землю, ни невесомость. Все это тщательно проверялось и изучалось учеными советской космической программы, они должны были определить, безопасны ли для человека космические полеты.

Собаки исторически были подопытными в СССР. Иван Петрович Павлов изучал на них систему рефлексов и добился блестящих результатов. Обезьяны же считались более похожими на человека во многих отношениях. Доктор Олег Газенко, один из главных ученых космической программы, даже посещал цирк, чтобы понаблюдать за знаменитыми обезьянами Капеллини; собственно, он и убедил Газенко в том, что обезьяны весьма проблемные создания. Они нуждались в интенсивной подготовке и многочисленных вакцинациях, были эмоционально неустойчивы. (А кошки не переносили условий полета, что позже подтвердилось в ходе французских миссий в 1963 году). Было решено: первыми космонавтами станут собаки.

Дезик и Цыган стали первыми собаками, которые отправились в полет на ракете 22 июля 1951 года. Ученые были в восторге, когда собаки вернулись в целости и сохранности, бежали навстречу приземлившейся капсуле (хотя это было строго запрещено), кричали «Они живы! Живы! Они лают!». Даже глава космической программы Сергей Королев, известный как Главный конструктор, позволил себе схватить одну из собак на руки и растрогаться. Через неделю после этого Дезик умер с другой собакой Лисой, когда парашют их капсулы не раскрылся.

Точное число полетов до сих пор неизвестно, но предполагается, что в период с июля 1951 года по ноябрь 1960 года было запущено более 30 суборбитальных ракет. По крайней мере 15 собак, участвовавших в этих запусках, умерли. Одному счастливчику — Бобику — удалось сбежать прямо перед миссией. Его заменили другой дворнягой по имени ЗИБ — это были инициалы от «Замена исчезнувшего Бобика».

Что стало с собаками после их миссий?

После успешной миссии собаки, как правило, использовались для целей пропаганды. К примеру, собака Отважная получила свое имя после четвертой миссии. Она пережила множество полетов и стала главным героем популярной детской книги, «Тяпа, Борька и ракета» Марты Барановой и Евгения Велтистова. Некоторых собак забирали ученые, которые за ними смотрели, потому что была крепкая связь между людьми и собаками. К примеру, после своей последней миссии собака Жулька (в прошлом Комета) отправилась домой к ведущему ученому Олегу Газенко. Там она прожила после этого двенадцать счастливых лет. Другие собаки вроде Белки и Стрелки прожили остаток жизни в Институте авиационной медицины. Они были не просто собаками, они были первыми живыми существами, побывавшими в космосе, знаменитостями, часто появлялись на телевидении и радио.

Что думали ученые и инженеры о собаках, с которыми работали?

По-разному. Есть много разных примеров того, как ученые относились к своим подопечным. Однажды, когда Главный конструктор обнаружил собачьи миски для еды пустыми, он отправил охранника в тюрьму. Возможно, это легенда. Тот же Главный конструктор, Сергей Королев, перед полетом собаки-космонавтки Лисички шепнул ей на ухо: «Больше всего я хочу, чтобы ты вернулась в сохранности». Лисичка умерла. Из-за секретности, окружающей программу, было немыслимо, чтобы четвероногие герои получили пышные похороны. Потому ученые не могли предаваться трауру. Но были исключения. В 1955 году, после смерти любимой собаки Лисы-2, Александр Дмитриевич Серяпин, сотрудник Института авиационной медицины, нарушил правила и похоронил ее останки в степи, даже тайком сделав снимок на память.

Когда и почему СССР начала предавать гласности эксперименты с космическими собаками?

Козявка, Линда и Малышка стали первыми собаками, имена которых были рассекречены и представлены публике в июне 1957 года. Они побывали в самых верхних слоях атмосферы на высоте 110 километров над Землей. Следующим шагом для советской космической программы стал первый орбитальный полет с живым существом: Лайкой.

Какой отбор прошла Лайка, чтобы стать первой собакой на орбите?

Лайку выбрали потому, что во время тренировок перед полетом она продемонстрировала исключительные выносливость и терпимость. Это были замечательные характеристики для мученика во имя человечества. Кроме того, она была яркой собакой, светлой с темно-коричневыми пятнами на морде, которые создавали удивленное выражение. Ее образ хорошо воспроизводился на черно-белых фотографиях и кадрах кинопленке. Это было важным фактором, поскольку запуск был исторически значимым и его тщательно записывали.

Идеология космической гонки привела к тому, что не осталось времени на разработку системы восстановления перед отправкой Лайки в космос. После нашумевшего запуска «Спутника-1» 4 октября 1957 года, Хрущев сказал ученым, что другой спутник нужно запустить в честь стремительно приближающегося сорокалетия Октябрьской революции, 7 ноября 1957 года. «Спутник-2» готовили в жуткой спешке.

Полет Лайки вызвал беспрецедентную любовь и сострадание как в СССР, так и в остальном мире. Люди чувствовали подлинную симпатию к Лайке. Ее воспринимали как невинную жертву, оказавшуюся в жестоком жернове холодной войны. Советским детям пересказывали историю о Лайке как о героическом создании, которым она, в принципе, и была: добрым и умным псом, отправившимся в космос. Взрослым же ее судьба напоминала их собственную. Немудрено, что на барельефе «Покорителям космоса», возведенном в Москве в 1964 году, образ Лайки возник рядом с образами безымянных инженеров и ученых, личности которых не были установлены.

Что сказал аппарат СССР о смерти собаки и когда стала известна правда?

После первоначального волнения, которое последовало за запуском «Спутника-2», правительству нужно было объяснить остальному миру, почему Лайка никогда не вернется. В течение семи дней она была официально «жива», газеты периодически публиковали отчеты о ее здоровье. После этого периода последовало заявление, что собака жила на орбите в течение недели и за это время послужила в качестве источника бесценных данных о возможности жизни в космосе. Затем ее безболезненно усыпили. Было несколько вариантов объяснения ее смерти. Во-первых, эвтаназию ввели удаленно. Во-вторых, эвтаназию ввели с пищей. В-третьих, на восьмой день у нее кончился кислород.

Их капсула была снабжена камерой, которая передавала изображения в режиме реального времени из космоса на Землю. После приземления Белки и Стрелки вышел документальный фильм о подготовке к полету, в том числе и живое вещание из космоса. Весь мир наблюдал за тем, как Стрелка весело кружилась в невесомости, пока Белка спокойно наблюдала.

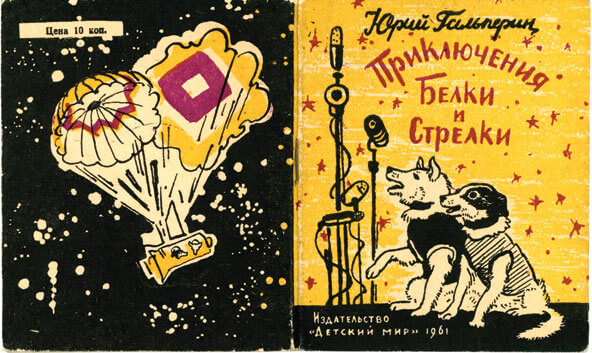

Детская история «Приключения Белки и Стрелки» точно описывает, как собак обучали носить плотно прилегающие костюмы, пристегнутые проводами. Они мужественно терпели холод и тепло в учебной капсуле, привыкали по несколько дней сидеть в тесном модуле, где они не могли ходить, только сидеть или лежать. Внутри этого же модуля они учились есть желеобразную пищу, поставляемую автоматическим дозатором. Они вертелись на карусели и учились терпеть шум ракеты, слушая его в записи. Их усаживали на вибрирующий стол и заставляли спать в ярко освещенной комнате. Они даже летали на самолете. Но наиболее серьезным испытанием для собак было кресло-катапульта, из которого они внезапно вылетали в космос и приземлялись на парашюте.

Изначально эту миссию должны были исполнить Чайка и Лисичка. Но они трагически погибли 28 июля 1960 года, когда их ракета взорвалась на стартовой площадке. Они были лучшими и любимейшими собаками в институте. Младший научный сотрудник Людмила Радкевич впоследствии вспоминала, какими яркими и замечательными они были, особенно Лисичка. Позже сложилось мнение, что отправлять в космос рыжих собак — плохое предзнаменование.

Запуск ракеты с Белкой и Стрелкой состоялся 19 августа 1960 года в 15:44:06. Вместе с Белкой и Стрелкой в полет отправился контейнер с двенадцатью мышами, насекомыми, растениями, культурами грибов, различными микробами, ростками пшеницы, гороха, лука и кукурузы. Кроме того, в кабине было двадцать восемь лабораторных мышей и две белых крысы.

Только после того, как был завершен первый орбитальный облет, собаки начали лаять. Владимир Яздовский, ведущий биолог, исследователь верхних слоев атмосферы и космического пространства, заявил, что пока собаки лают, а не воют, они уверены, что вернутся на Землю. Огромным успехом была прямая телевизионная трансляция с космического аппарата, которая позволила ученым внимательно наблюдать за собаками в полете. Но во время запуска собаки вели себя так тихо, что если бы не датчики, прикрепленные к их телам, можно было бы подумать, что они уже того.

Какой была реакция на возвращение Белки и Стрелки?

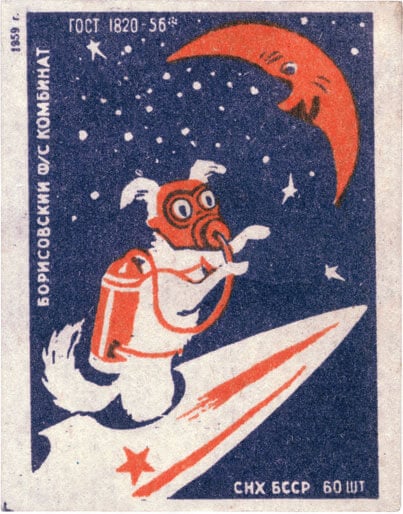

После своей триумфальной посадки они появились на радио и телевидении, их портреты были представлены в газетах и журналах. Их приглашали на праздничные встречи с избранными советскими гражданами. Политики, выдающиеся работники, школьники, знаменитости — все считали своей честью сфотографироваться со знаменитыми собаками. Портреты двух собак, одетых соответственно в красный и зеленый скафандры, появлялись везде: на шоколадках, спичечных коробках, открытках, нагрудных значках, почтовых марках и игрушках.

Важность передовых технологий космического корабля означала недопустимость их попадания в руки прямых конкурентов СССР в космической гонке: США. Во время орбитального космического полета миссии 1 декабря 1960 года, траектория модуля повторного входа отклонилась от запрограммированного курса. Когда система зарегистрировала риск посадки за пределами территории СССР, был активирован бортовой механизм самоуничтожения. Собаки Мушка и Пчелка, облетевшие Землю 17 раз, были убиты именно так.

Что мы знаем о «космонавте» Иване Ивановиче?

Иван Иванович был манекеном. Он летал в качестве предшественника Юрия Гагарина, чтобы полечить более точное представление о давлении космического полета на человека. Он был одет в тот же оранжевый костюм, в который позже оденется первый космонавт. В его грудной клетке, брюшной полости и паху разместился весь спектр дарвиновской эволюции. В этом «Ноевом ковчеге», как его называли позже, прятались мыши, морские свинки и разнообразные микроорганизмы. Эффекты космического полета испытывались именно на этих всех существах.

По мере совершенствования технологий, стало возможным увеличить длительность пилотируемых миссий, а значит, появилась и возможность изучить, как могло бы повлиять на людей длительное нахождение в космосе. 22 февраля 1966 года на орбиту отправился спутник с двумя собаками на борту: Ветерком и Угольком. Собаки плохо перенесли длительный полет. Да и вообще, их сняли с орбиты раньше, чем планировалось. После приземления Ветерок и Уголек страдали от обезвоживания и пролежней. Правда, быстро восстановились и впоследствии родили здоровых щенков. Их полет продлился 22 дня, что до сих пор остается рекордом пребывания собаки на орбите. На то время это было рекордом для пребывания в космосе живого существа вообще и продолжалось еще пять лет, пока его не побили советские же космонавты со злополучной миссией «Союз-11».

Как были увековечены собаки и их достижения?

Идея создания памятников космическим собакам возникла еще тогда, когда их впервые начали отправлять в космос. Но поскольку СССР был ориентирован на будущее, главным символом оставалась продолжающаяся космическая программа, и эта амбиция осталась нереализованной. После того как человек успешно вышел в космос, внимание страны было полностью сосредоточено на людях, а не на собаках-космонавтах.

После полета Белки и Стрелки в советских школах инициировали уроки о том, что нужно быть добрыми к собакам на улицах; цена на корм для собак смешанных пород на главном рынке Москвы выросла вдвое, поскольку любая дворняжка, только не очень большая, могла стать космонавтом. Даже после трагического полета Лайки советские граждане писали письма в правительство, предлагая себя на роль космонавтов добровольно. Запросы на получение разрешения слетать на орбиту возросли после успешного приземления Белки и Стрелки. Только вчера эти дворняжки сновали по улицам Москвы, пытаясь найти себе корм и тепло, а уже сегодня их героическая миссия завершена успешно. Они стали идеалом, и этот идеал был вполне себе человеческий: пожертвовать собой на благо человечества, а если повезет, то и стать героем.

Что мы знаем о программе «Бион»?

Программа «Бион», в отличие от программы собак, заключалась не только в возможности отправки животных в космос, но и в поддержании живых существ на орбите в течение длительного периода времени. Она началась в СССР в 1973 году и в 1975 году к ней подключились американцы. Проект «Бион» сыграл особую роль в утихомиривании идеологического противостояния во время холодной войны, растворив границу между «добром и злом» в пропаганде как США, так и СССР.

Для программы «Бион» использовались обезьяны. Почему?

Обезьян выбрали для программы «Бион» из-за того, что их физические свойства напоминают человеческие. Обезьянам обрезали хвосты, чтобы они могли втиснуться в капсулы. Также им имплантировали электроды в мозг. В своих мемуарах Олег Газенко, который готовил обезьян к полетам, писал, что невозможно было не почувствовать жалость к обезьянам, которые лежали на операционных столах с проводами, выступающими у них на бритой голове.

Возможно, Лайка все еще хочет вернуться домой.