Сочетание показа и рассказа в экскурсии

Показ и рассказ на экскурсии не являются величинами одинаковыми для всех видов и тем экскурсий. Соотношение рассказа и показа может и должно изменяться. Показ объектов на одной экскурсии отличается от показа на другой по той же теме и по времени, затрачиваемому на него, и по методике проведения Такие же изменения происходят с рассказом. Он может быть более или менее подробным, более или менее образным

2.

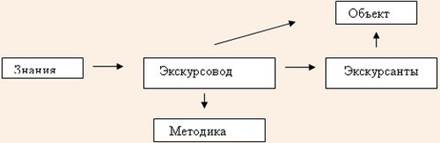

На этой стадии поставленная перед экскурсией задача несколько усложняется. Передавая свои знания по теме экскурсантам, экскурсовод адресует их к объектам. При этом он делает попытку связать устную речь и зрительный ряд.

Экскурсовод активизируется как руководитель показа. Появляются первые признаки активности экскурсантов.

3.

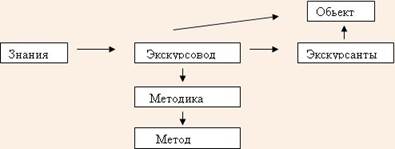

Показывая экскурсантам объекты и сопровождая свои действия пояснениями по теме, экскурсовод использует методические приемы, которые способствуют пониманию и запоминанию экскурсионного материала.

Экскурсовод не только передает свои знания экскурсантам, но и создает у них правильное представление об объектах и событиях, с ними связанных. На этой стадии опорой активности экскурсовода становится методика показа и рассказа. Экскурсовод заставляет экскурсантов наблюдать объекты, экскурсанты становятся более внимательными, активными.

4.

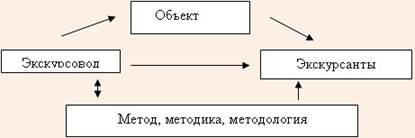

На этой стадии возникает экскурсионная ситуация как совокупность условий, обеспечивающих активное взаимодействие компонентов экскурсии. Роль экскурсовода еще больше возрастает. Его действия по отношению к объекту и экскурсантам активизируются.

5.

При такой форме взаимодействия компонентов еще более углубляется экскурсионная ситуация. Экскурсовод добивается, чтобы экскурсанты получили зрительное представление обо всем рассказанном и показанном. Его образный рассказ об объекте и событиях воздействует на экскурсантов, активизирует их внимание, помогает им увидеть объект и события в том виде, в каком он видит их сам. Экскурсовод анализирует объект, используя различные виды экскурсионного анализа, добивается, чтобы сам памятник рассказывал о себе своим «языком». Экскурсанты на этой стадии усваивают материал с помощью таких более сложных видов деятельности, как изучение и исследование объектов.

Каждая из приведенных схем дает представление об определенной стадии развития экскурсии. На этих стадиях происходит активизация каждого из компонентов экскурсии.

Сочетание показа и рассказа является стержнем понятия «сущность экскурсии». Возрастание экскурсионное можно увидеть при последовательном рассмотрении вариантов сочетания показа и рассказа. Перед нами возникает амплитуда от главенствующего положения рассказа в экскурсии к главенствующему положению показа. В пятом варианте сочетания показ окончательно подчиняет себе рассказ. Логика развития экскурсии приводит к оптимальному решению, при котором в сочетании элементов, составляющих экскурсию, показ занимает принадлежащее ему место. Показ первичен и экскурсовод следует от показа к рассказу.

Заключение

Сегодня экскурсионная теория представляет собой комплекс взглядов, идей, положений, которые лежат в основе экскурсионного дела в стране. С наибольшей полнотой и определенностью экскурсионная теория отражена в такой учебной дисциплине, как экскурсоведение. Само же экскурсоведение представляет собой комплексную научную дисциплину, раскрывающую теорию, методологию и методику экскурсионной деятельности, историю экскурсионного дела и обобщающую практику туристско-экскурсионных учреждений, функции, выполняемые экскурсией.

Деление экскурсий на четко определенные группы на практике носит несколько условный характер, однако имеет большое значение для деятельности экскурсионных учреждений. Правильная классификация экскурсий обеспечивает условия для лучшей организации работы экскурсовода с клиентами, облегчает специализацию, создает основу для деятельности методических секций. Использование закономерностей проведения экскурсий для конкретной группы способствует тому, чтобы каждая экскурсия готовилась и была эффективной. При разработке новых тем экскурсий с большей полнотой и целенаправленностью используются достижения отдельных отраслей знаний.

Большое значение для успеха экскурсии имеет ее зрительный ряд. Он должен быть построен таким образом, чтобы без подробного рассказа экскурсовода могла быть раскрыта поставленная тема. Поэтому экскурсовод должен правильно составить рассказ и подготовить показ той или иной экскурсии, ведь сочетание показа и рассказа является стержнем понятия «сущность экскурсии».

Для всего этого необходим квалифицированный специалист. Основой высокого мастерства экскурсовода являются знания, умения, навыки, личные качества, гордость совей профессией. Подлинное мастерство невозможно без любви к своему делу, уважения к избранной профессии.

Список использованной литературы

2. Илюхин М. М. Особенности и средства показа в экскурсии: Метод. рекомендации. – М., 1980.

3. Сервисная деятельность Г.В. Чекмаревой, Е.Ю. Коломыцкой, Е.В. Труновой, Л.М. Загорской

5. И.Ю.Ляпина. Организация и технология гостиничного обслуживания. М 2002.

6. В.Г.Гуляев. Организация туристской деятельности. М.:Нолидж,1996.

СОЧЕТАНИЕ ПОКАЗА И РАССКАЗА В ЭКСКУРСИИ

Любая экскурсия основана на сочетании двух главных элементов — показа экскурсионных объектов и рассказа о них.

Показ и рассказ на экскурсии не являются величинами одинаковыми для всех видов и тем экскурсий. Соотношение рассказа и показа может и должно изменяться. Показ объектов на одной экскурсии отличается от показа на другой по той же теме и по времени, затрачиваемому на него, и по методике проведения Такие же изменения происходят с рассказом. Он может быть более или менее подробным, более или менее образным

Основные причины этих различий — меняющееся содержание экскурсий в зависимости от: особенностей аудитории; обеспеченности данной темы объектами; характера демонстрируемых объектов; степени их сохранности; объема фактического материала, которым располагает экскурсовод; сложностей наблюдения и понимания объектов экскурсантами.

Экскурсия за более чем вековой путь своего существования изменялась, обогащалась, особенно в области методики ведения. При этом оставалось неизменным соотношение ее главных элементов.

Процесс становления экскурсии можно проследить при рассмотрении элементов, ее составляющих — показа (П) и рассказа (Р). Здесь следует выделить пять уровней, при которых происходит возрастание роли показа, его выдвижение на первое и главенствующее место в раскрытии темы, в восприятии экскурсантами материала. Помещаемая ниже схема построена на анализе автобусной экскурсии, поэтому рекомендуемые суждения не могут быть полностью отнесены к экскурсии пешеходной.

Первый уровень— простейшая экскурсия, когда показа практически нет.Происходит осмотр объектов, который в виде наглядных фрагментов сопровождает рассказ экскурсовода. На этом уровне широко используются наглядные пособия из «портфеля экскурсовода». Подобный уровень знакомства с объектами и историческими местами характерен для путевой экскурсионной информации. Экскурсионная методика не используется.

При втором уровне преобладает рассказ,который носит лекционный характер, наглядность используется в незначительной степени. Экскурсовод иллюстрирует свое выступление учебно-наглядными пособиями, которые способствуют раскрытию темы — репродукциями с картин, чертежами, гербарием и т. п.

Показ подчинен рассказу и используется в качестве иллюстраций, подкрепляющих выдвигаемые положения. Рассказ по своему значению и воздействию на аудиторию больше показа, экскурсовод использует методические приемы рассказа.

Третий уровень— такое сочетание элементов экскурсии, когда рассказ равен показу.На этом уровне значительно возрастает удельный вес предметной наглядности (показа объектов). Экскурсионный процесс углубляется: экскурсовод начинает использовать элементы показа, уравнивать значение и воздействие на экскурсантов и показа, и рассказа. Меняется роль участников экскурсии: теперь они не только слушатели, но и зрители. Это повышает эффективность восприятия экскурсионного материала и активизирует роль экскурсовода. С помощью методических указаний он осуществляет руководство группой, активизирует наблюдение объектов экскурсантами.

На этой ступени становления экскурсии происходит деление объектов на основные и дополнительные,обозначаются выходы группы из автобуса для непосредственного ознакомления с объектами. Делается попытка создать постоянный текст рассказа, который пока еще называется по-разному: конспект, развернутый план изложения материала, тезисы и т. п. Выделяются подтемы. Начинают использоваться отдельные методические приемы показа. Подбираются логические переходы (словесные мостики) между подтемами, которые раскрываются на объектах.

Первый уровень— простейшая экскурсия, когда показа практически нет.Происходит осмотр объектов, который в виде наглядных фрагментов сопровождает рассказ экскурсовода. На этом уровне широко используются наглядные пособия из «портфеля экскурсовода». Подобный уровень знакомства с объектами и историческими местами характерен для путевой экскурсионной информации. Экскурсионная методика не используется.

При втором уровне преобладает рассказ,который носит лекционный характер, наглядность используется в незначительной степени. Экскурсовод иллюстрирует свое выступление учебно-наглядными пособиями, которые способствуют раскрытию темы — репродукциями с картин, чертежами, гербарием и т. п.

Показ подчинен рассказу и используется в качестве иллюстраций, подкрепляющих выдвигаемые положения. Рассказ по своему значению и воздействию на аудиторию больше показа, экскурсовод использует методические приемы рассказа.

Третий уровень— такое сочетание элементов экскурсии, когда рассказ равен показу.На этом уровне значительно возрастает удельный вес предметной наглядности (показа объектов). Экскурсионный процесс углубляется: экскурсовод начинает использовать элементы показа, уравнивать значение и воздействие на экскурсантов и показа, и рассказа. Меняется роль участников экскурсии: теперь они не только слушатели, но и зрители. Это повышает эффективность восприятия экскурсионного материала и активизирует роль экскурсовода. С помощью методических указаний он осуществляет руководство группой, активизирует наблюдение объектов экскурсантами.

На этой ступени становления экскурсии происходит деление объектов на основные и дополнительные,обозначаются выходы группы из автобуса для непосредственного ознакомления с объектами. Делается попытка создать постоянный текст рассказа, который пока еще называется по-разному: конспект, развернутый план изложения материала, тезисы и т. п. Выделяются подтемы. Начинают использоваться отдельные методические приемы показа. Подбираются логические переходы (словесные мостики) между подтемами, которые раскрываются на объектах.

Четвертый уровень.Сочетание показа и рассказа приобретает более экскурсионный характер. Показ занимает ведущее местов экскурсии, рассказ — второстепенное.Активно используются методические приемы показа и рассказа, а также отдельные виды экскурсионного анализа. Логические переходы превращаются в словесно-зрительные мостики между подтемами Экскурсия становится единым целым. Активизируется деятельность экскурсантов, они глубже изучают памятники истории и культуры, достопримечательные места.

Вступительное слово и заключение становятся самостоятельными частями экскурсии, место недостающих звеньев восполняют экспонаты «портфеля экскурсовода». Мероприятие становится экскурсией.

Таблица 12 Уровни возрастания роли показа

Уровни взаимодействия показа и рассказа в экскурсии

Рассказ по показа звучит в разное время. Обычно в начале экскурсии дается краткая справка об объекте, задача которой обратить внимание экскурсантов на какие-либо особенности объекта, заинтересовать их с помощью интересной подробности. Далее рассказ звучит в ходе показа, когда он имеет форму справки, характеристики, комментария, репортажа, объяснения, описания, литературного монтажа. После показа в рассказе должны прозвучать краткие выводы по поводу увиденного.

Соотношение этих двух элементов меняется в зависимости от конкретного содержания экскурсии. Их взаимное сообщения обусловлено: особенностями конкретной аудитории; обеспеченностью данной темы объектами; характером объектов, которые демонстрируются, степенью их сохранности; объемом фактического материала, которым располагает экскурсовод; сложностями наблюдения и понимания объектов экскурсантами.

В процессе становления экскурсии выделяют пять основных уровней сообщения показа и рассказа. При этом роль показа растет от уровня к уровню, стремясь к оптимальному сообщение между показом объектов и рассказом о событиях, с ними связанных. В качестве примера проанализируем схему сопряжения показа и рассказа в автобусной экскурсии.

На первом уровне находится самая экскурсия, когда показ практически отсутствует. Происходит осмотр объектов, в виде наглядных фрагментов сопровождает рассказ экскурсовода. Такой уровень знакомства с объектами экскурсии характерен для путевой экскурсионной информации. Экскурсионная методика при этом не используется.

При втором уровне преобладает рассказ, носящий лекционный характер, показ используется в незначительной степени. Экскурсовод иллюстрирует свое выступление учебно-наглядными пособиями, которые помогают раскрытию темы (например, репродукциями картин, чертежами, фотографиями). Но показ на этом уровне подчиненный рассказы, она используется только как вспомогательный прием. Экскурсовод использует методические приемы рассказа.

Третийуровень предполагает равное соотношение показа и рассказа. Значительно возрастает роль предметной наглядности по сравнению со вторым уровнем. Экскурсовод начинает использовать элементы показа, при этом меняется роль участников экскурсии. С пассивных слушателей они становятся еще и зрителями. Это повышает эффективность восприятия экскурсионного материала и активизирует роль экскурсовода. На этой ступени становления экскурсии происходит распределение объектов на основные и дополнительные, делается попытка создать постоянный текст рассказа (конспект, тезисы рассказы, план изложения темы), связан логическими переходами. Выделяются подтемы и начинают использоваться отдельные методические приемы показа.

Наконец, на пятомуровне достигается оптимальное соотношение показа и рассказа. Показ занимает уже главенствующее положение, подчиняя себе рассказ. Последний может вестись в разных экскурсионных формах: в виде комментария, справки, объяснения, вводного слова к показу объектов или заключительной части после их показа. Методика и техника проведения экскурсии стремятся к совершенству, максимально используются различные виды экскурсионного анализа. Экскурсовод играет главную роль в процессе руководства восприятием материала. При этом показ и рассказ начинают взаимодействовать и взаимодополнять друг друга, достигая общей цели.

Стоит также понимать, что важное значение имеет не только правильное сочетание элементов показа и рассказа, но и последовательность их использования. Рассказ в экскурсии должен логично дополнять и продолжать показ, и наоборот.

Кроме показа и рассказа используются особые методические приемы, помогающие лучше усваивать содержание материала. К ним относятся: движение; встречи с участниками событий; прослушивания звукозаписей; активизация познавательной деятельности экскурсантов; элементы ритуала.

Движение, будучи одним из 7 признаков экскурсии, также особым методическим приемом для лучшего ознакомления с объектом. При этом оно представляет собой перемещение экскурсантов вблизи объекта с целью лучшего его наблюдения (например, обзор крепостных стен). В ряде случаев движение группы применяется для того, чтобы экскурсанты получили представление о крутизне склона, глубине рва. Кроме того, движение используется как методический прием показа отдельных зданий, сооружений, улиц. При необходимости применяют замедленное движение на автобусе вокруг комплекса объектов, когда этот комплекс на глазах экскурсантов как бы вращается, выявляя все новые объекты.

Наибольшую эффективность дает использование приема движения в тех случаях, когда, по замыслу авторов экскурсии, ее участники должны почувствовать динамику конкретного события. Экскурсовод во время показа (например, поля, где проходило сражение) предлагает участникам самим проделать путь, которым следовали герои события (Саур-Могила). Такое передвижения позволяет оценить расстояние, размеры ратного поля.

Профессионально подготовленные экскурсоводы умело используют формы движения в экскурсии, добиваясь тем самым более эффективного усвоения наглядного материала.

Встречи с участниками событий. При проведении экскурсий с быть организованы встречи с ветеранами, учеными, писателями. Такие встречи должны с хорошо подготовлены. Необходимо заранее согласовать с участниками содержание выступления, чтобы оно соответствовало теме и не повторяло рассказ экскурсовода.

Прослушивание звукозаписей. При посещении мест, где жили выдающиеся писатели, композиторы, в экскурсию можно включить прослушивание звукозаписей произведений или голосов самих авторов (например, в Ясной Поляне можно предложить запись речи Л. Н. Толстого на фонографе, сделанную в числе первых в России). Кроме того, прослушивание записей можно использовать в экскурсиях на военно-исторические темы (в экскурсиях на Саур-Могилу могут быть включены записи песен военных лет, сообщение Совинформбюро). Заранее перед экскурсией нужно убедиться в исправности аудиотехники. Фрагменты звукозаписей должны точно соответствовать теме экскурсии и не могут быть длительными, так как это утомляет экскурсантов.

Активизация познавательной деятельности. Известно, что внимание экскурсантов неравномерно в ходе экскурсии. Произвольное внимание уменьшается, например, после 15-20 мин. рассказа. У детей этот промежуток еще меньше. Для привлечения внимания, усиление познавательной активности экскурсантов в экскурсионной методике есть особые приемы.

Прием исследования. Используется для активизации восприятия содержания экскурсии ее участниками, чаще всего детьми и подростками. Например, глубина колодца определяется с помощью горящего листа бумаги, падая, освещает сначала стенки, затем далеко дно; глубина ущелья измеряется брошенным камешком.

Этот прием часто сочетается с приемом заданий. В таком случае экскурсовод не один проводит исследования, а обращается к экскурсантам с просьбой, например, прочитать вслух надпись на историческом памятнике, вспомнить, какие произведения писателя, художника знают экскурсанты. Методический прием задачи способствует более глубокому восприятию знаний на экскурсии. Экскурсовод может подвести экскурсантов к нужным выводам и обобщениям, задавая заранее продуманные вопросы по теме, учитывая при этом состав группы, место и время экскурсии.

Такие приемы повествования, как сталкивание противоположных мнений, проблемной ситуации, дискуссии, вопросов и ответов, а также способствуют активизации внимания. Вообще распределение методических приемов на приемы повествования, показа и особые методические приемы условное, необходимое для четкого усвоения.

Во многих экскурсиях используются элементы ритуала. Под ритуалом в экскурсионном деле понимается комплекс мероприятий, произведенная народными традициями и обычаями, соблюдение которого экскурсантами должен корректно обеспечить грамотный экскурсовод. В качестве примеров использования элементов ритуала в экскурсии можно рассматривать минуты молчания, которыми экскурсанты чтят память погибших в местах захоронений и мемориалов; присутствие при изменениях почетного караула; участие экскурсантов в различных шествиях и митингах; прослушивания траурных мелодий, гимн, т.д.

Чтобы умело использовать элементы ритуала в экскурсии, экскурсоводу необходимо знать порядок возложения цветов, обращения экскурсантов в местах расположения братских могил и обелисков, участия в почетном карауле, в минутах молчания, правила поведения у Вечного огня и в местах захоронений. Перед с экскурсии экскурсовод должен обязательно ознакомить группу со всеми элементами ритуала и правилами поведения в каждой конкретной ситуации, с ним связанной.

Неумелое использование элементов ритуала, так же как и несоблюдение принятого в историческом месте церемониала могут привести к негативному и даже непредсказуемым последствиям.

Например, при посещении действующего мужского монастыря древнего крымского города Чуфут-Кале грамотный экскурсовод обязательно должен предупредить экскурсантов о необходимости присутствия головных уборов у женщин и недопустимости посещения монастыря в плавках или без майки, о невозможности ведения фото- и видеосъемки. Стоит сообщить группе о том, что на территории монастыря находится уникальный источник, чтобы экскурсанты захватили с собой емкости для воды.

Экскурсовод также должен учитывать различия национальных традиций и предупреждать группу о возможных трудностях и недоразумения. Необходимо заметить, что история знает примеры того, как неумелые действия и ошибки экскурсовода приводили к крупным международным скандалам.

Таким образом, грамотное применение элементов ритуала имеет важнейшее значение при проведении экскурсий.

Емельянов Б.В. Экскурсоведение

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЭКСКУРСОВЕДЕНИЯ

1.12. Сочетание показа и рассказа в экскурсии

Показ и рассказ на экскурсии не являются величинами одинаковыми для всех видов и тем экскурсий. Соотношение рассказа и показа может и должно изменяться. Показ объектов на одной экскурсии отличается от показа на другой по той же теме и по времени, затрачиваемому на него, и по методике проведения Такие же изменения происходят с рассказом. Он может быть более или менее подробным, более или менее образным

Экскурсия за более чем вековой путь своего существования изменялась, обогащалась, особенно в области методики ведения. При этом оставалось неизменным соотношение ее главных элементов.

Показ подчинен рассказу и используется в качестве иллюстраций, подкрепляющих выдвигаемые положения. Рассказ по своему значению и воздействию на аудиторию больше показа, экскурсовод использует методические приемы рассказа.

На этой ступени становления экскурсии происходит деление объектов на основные и дополнительные, обозначаются выходы группы из автобуса для непосредственного ознакомления с объектами. Делается попытка создать постоянный текст рассказа, который пока еще называется по-разному: конспект, развернутый план изложения материала, тезисы и т. п. Выделяются подтемы. Начинают использоваться отдельные методические приемы показа. Подбираются логические переходы (словесные мостики) между подтемами, которые раскрываются на объектах.

Вступительное слово и заключение становятся самостоятельными частями экскурсии, место недостающих звеньев восполняют экспонаты «портфеля экскурсовода». Мероприятие становится экскурсией.

Таблица 1.2. Уровни возрастания роли показа

| I | II | III | IV | V | |||

| Р(п) | Р>П | Р=П | Р показ => показ => рассказ => показ => рассказ => показ :=> рассказ => показ => показ => рассказ => рассказ и т.д. Экскурсия как взаимодействие трех компонентовСвязь трех компонентов экскурсии можно схематично изобразить в виде треугольника:

В экскурсионной практике существуют различные взаимодействия экскурсовода, объектов и экскурсантов. Степень активности каждого из названных компонентов, их возрастающая роль оказывают воздействие на качество экскурсионного мероприятия в целом. Взаимодействие трех компонентов экскурсии является основой показа. Эффективность самого показа следует рассматривать как результат взаимодействия между экскурсоводом, экскурсантами и объектами. Степень активности экскурсанта (наблюдение, изучение и исследование) нельзя сводить к простой связи между ним, экскурсоводом и зрительно воспринимаемыми объектами. Человек воспринимает информацию в ходе экскурсии также с помощью слуха, обоняния и осязания. Основные формы взаимодействия могут быть прослежены на пяти ступенях, схемы которых рассмотрены ниже. В приводимых схемах наблюдается сначала появление, затем возрастание экскурсионной ситуации, которая рассматривается как совокупность обстоятельств, когда многообразие и организованность получаемых экскурсантами впечатлений делают восприятие более глубоким и действенным.

На этой стадии поставленная перед экскурсией задача несколько усложняется. Передавая свои знания по теме экскурсантам, экскурсовод адресует их к объектам. При этом он делает попытку связать устную речь и зрительный ряд. Экскурсовод активизируется как руководитель показа. Появляются первые признаки активности экскурсантов.

Показывая экскурсантам объекты и сопровождая свои действия пояснениями по теме, экскурсовод использует методические приемы, которые способствуют пониманию и запоминанию экскурсионного материала. Экскурсовод не только передает свои знания экскурсантам, но и создает у них правильное представление об объектах и событиях, с ними связанных. На этой стадии опорой активности экскурсовода становится методика показа и рассказа. Экскурсовод заставляет экскурсантов наблюдать объекты, экскурсанты становятся более внимательными, активными.

На этой стадии возникает экскурсионная ситуация как совокупность условий, обеспечивающих активное взаимодействие компонентов экскурсии. Роль экскурсовода еще больше возрастает. Его действия по отношению к объекту и экскурсантам активизируются. Сочетая методику показа и рассказа, используя наиболее оптимальные методические приемы, экскурсовод приковывает внимание экскурсантов к объекту, заставляя их изучать памятники. В экскурсионном треугольнике все три компонента (экскурсовод, объекты, экскурсанты) активно взаимодействуют.

При такой форме взаимодействия компонентов еще более углубляется экскурсионная ситуация. Экскурсовод добивается, чтобы экскурсанты получили зрительное представление обо всем рассказанном и показанном. Его образный рассказ об объекте и событиях воздействует на экскурсантов, активизирует их внимание, помогает им увидеть объект и события в том виде, в каком он видит их сам. Экскурсовод анализирует объект, используя различные виды экскурсионного анализа, добивается, чтобы сам памятник рассказывал о себе своим «языком». Экскурсанты на этой стадии усваивают материал с помощью таких более сложных видов деятельности, как изучение и исследование объектов. Каждая из приведенных схем дает представление об определенной стадии развития экскурсии. На этих стадиях происходит активизация каждого из компонентов экскурсии. Повышение роли экскурсовода. Роль экскурсовода повышается на всех пяти стадиях становления экскурсии. На второй стадии (схема 3) руководитель экскурсии продолжает выступать в роли лектора. В то же время выдвинутые в рассказе положения он подтверждает зрительными доводами и, частично пользуясь методикой рассказа, несколько усиливает наглядность экскурсии. На четвертой стадии (схема 5) руководитель экскурсии перестает быть лектором. Устная речь (рассказ) и зрительные доказательства (показ) меняются местами. Ведущее место, принадлежавшее рассказу, переходит к показу. Основной движущей силой, обеспечивающей восприятие преподносимого экскурсоводом материала, становятся методические приемы показа, которые на этой стадии начинает использовать экскурсовод, превращая лекцию в экскурсию среднего качества. Для экскурсовода типичны следующие позиции по отношению к аудитории: информатора, комментатора, собеседника, советчика, руководителя процесса познания и воспитания (эмоционального лидера) Активизация экскурсионного объекта. Эффективность экскурсии во многом зависит от объектов, последовательности их показа, умения и навыков экскурсовода, уровня его профессионального мастерства. Наблюдение объекта, основанное на методическом приеме заданий экскурсантам, активизирует объект. Выявленные экскурсантами детали и подробности используются как зрительные доказательства в рассказе. В активизации объекта экскурсоводам помогает профессиональное мастерство (знание методики, умение выполнить ее требования). Важно дать установку экскурсантам, что именно и как наблюдать, добиться, чтобы они правильно и с максимальной эффективностью провели нужные наблюдения. Активизация экскурсантов. Этот процесс зависит от действий экскурсовода. Он своим рассказом об объекте и событиях, с ним связанных, воздействует на экскурсантов, помогает им увидеть объект таким, каким видит его сам. Экскурсовод организует наблюдение объекта, используя различные методические приемы активизации экскурсантов: локализации, заданий, зрительной аналогии; методы анализа, синтеза, абстрагирования и др. В основе наблюдения, изучения и исследования лежат такие качества человека, как наблюдательность, стремление и умение выделить существенное в зрительно воспринимаемых объектах, видеть их малозаметные детали и особенности. Развитие наблюдательности людей составляет одну из задач экскурсовода. Движущей силой активизации компонентов экскурсии является показ, его методика, организация самостоятельного наблюдения объектов экскурсантами. О месте и времени наблюдения говорит следующая схема:

Разница этих видов знакомства с объектами состоит в том, что самостоятельные аналитические действия экскурсантов нарастают. К концу периода наблюдения объекта экскурсовод перестает быть руководителем экскурсионного процесса: он как бы «уходит в тень». Эффективность самостоятельного наблюдения экскурсантами находится в прямой зависимости от условий, в которых находятся участники экскурсии. Назовем некоторые из этих условий: а) избирательность деталей и особенность объекта как основа осознанного, целенаправленного наблюдения и сохранения материала в памяти; Сочетание показа и рассказа является стержнем понятия «сущность экскурсии». Возрастание экскурсионное можно увидеть при последовательном рассмотрении вариантов сочетания показа и рассказа. Перед нами возникает амплитуда от главенствующего положения рассказа в экскурсии к главенствующему положению показа. В пятом варианте сочетания показ окончательно подчиняет себе рассказ. Логика развития экскурсии приводит к оптимальному решению, при котором в сочетании элементов, составляющих экскурсию, показ занимает принадлежащее ему место. Показ первичен и экскурсовод следует от показа к рассказу. | ||||