Гемолитические анемии, обусловленные нарушениями иммунитета

При анемиях, вызванных нарушением иммунитета, мы, как правило, наблюдаем регенеративную анемию.

Острый гемолиз, а также стимуляция эритропоэза проявляются на ранних стадиях и интенсивно.

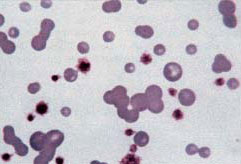

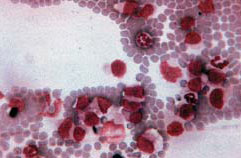

Клинический случай заболевания собаки иллюстрируется анализом крови (мазок, фото 1). На момент постановки диагноза мы отмечаем анизоцитоз и выраженную полихроматофилию.

В данной ситуации мы имеем дело с молодыми эритроцитами (ретикулоцитами) большого диаметра, центральная часть (зона роста) которых имеет серовато-беловатый оттенок и часто обесцвечена.

Такой тип цитологической картины можно наблюдать и в случае повышенного гемолиза или выраженной геморрагии. Одним из патогномоничных признаков, свидетельствующих об иммунной природе нарушения, является присутствие в мазках большего количества эритроцитов малого диаметра по сравнению с нормой.

В данном случае речь идет об эритроцитах, утративших форму диска и ставших сферическими. В целом это обусловлено специфическим воздействием иммунологических факторов. Такие эритроциты называют сфероцитами.

О феномене опосредованной иммунной реакции свидетельствует их количество 20-30% от всех эритроцитов в мазке крови, что достаточно легко обнаруживают у собаки. Подобной цитологической картины у кошки в связи с малым диаметром эритроцитов и слабо выраженной бледностью их центральной части (видовая особенность) мы не наблюдаем.

Мазок крови также необходим для того, чтобы исключить анемию паразитарной (бабезиоз) или инфекционной (гемобартонеллез) природы. Анемии, возникающие вследствие острого гемолиза эритроцитов при аутоиммунной реакции, часто сопровождаются интенсивным эритропоэзом. Об этом свидетельствует наличие в крови ацидофильных эритробластов, полихроматофильных эритроцитов, содержащих нуклеарные фрагменты (тельца Говела-Жолли). Эти формы эритроцитов также можно обнаружить в крови у собаки и кошки при злокачественной гемопатии, заболеваниях селезенки, отравлении свинцом и т. д. Они не относятся к патогномоничным признакам. С другой стороны, когда аутоиммунный гипергемолиз эволюционирует в хроническое течение, то регенеративная анемия менее выражена. При длительном заболевании можно наблюдать развитие миелофиброза.

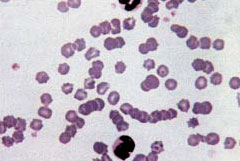

При гемолитической анемии аутоиммунной природы иногда макроскопически визуализируется агглютинация в каплях крови, помещенных на предметное стекло. Этот феномен спонтанной аутоагглютинации указывает на наличие антител на поверхности эритроцитов. Их следует дифференцировать от столбиков эритроцитов, образующихся в результате воспалительной реакции путем разведения капли крови в капле изотонического раствора. Сгустки эритроцитов исчезают при воспалительном процессе, если они не полностью покрыты антителами (Ig G). Они остаются (фото 3), если речь идет об изотипе антител IgМ (полноценные Ас).

Эритроциты в форме сгустков (агглютинирующие) у кошки наблюдают в случае гемолитической иммунной анемии. Мы также отмечаем персистенцию эритроцитов большого диаметра голубовато-фиолетовой окраски (ретикулоциты). Форменные элементы меньшего диаметра с иррегулярным контуром красновато-фиолетового цвета (азурофилы), являются тробоцитами.

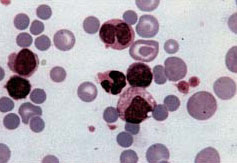

У кошки гемолитические анемии сопровождаются анизоцитозом и полихроматофилией, но сфероцитоз не поддается подсчету. Как и у собаки, иногда мы наблюдаем агглютинаты. Их можно легко спутать в мазках крови со столбиками эритроцитов, которые часто наблюдают у представителей данного вида в основном при воспалении (фото 4, 5).

Фото 4. Кровь кошки. Объектив с иммерсией х 100. May Grunwald Giemsa.

Фото 5. Кровь кошки. Объектив с иммерсией х 100. May Grunwald Giemsa. Наличие столбиков эритроцитов вследствие воспаления. Мы также отмечаем пойкилоцитоз (эритроциты варьирующейся формы).

При острой гемолитической аутоиммунной анемии мы часто отмечаем выраженный лейкоцитоз с появлением в крови слабо дифференцированных нейтрофильных гранулоцитов (метамиелоциты и миелоциты). Цитохимический и цитоферментный анализы (судан черный, миелопероксидаза и т.д.) подтверждают наличие клеток миелоидного ряда. Внезапное появление выраженной регенеративной анемии, сопровождающейся лейкемоидной реакцией, свидетельствует о нарушении иммунной природы. Тем не менее, некоторые анемии вызванные нарушением иммунитета, протекают при нормальном количестве лейкоцитов, иногда с лейкопенией.

Количество тромбоцитов также сильно варьируется. Мы отмечаем тромбоцитоз (реактивный, как и лейкоцитоз).

Дифференциальную диагностику гемолитических анемий иммунной природы у кошек необходимо проводить с гемобартенеллезом, который иногда сопровождается «реактивным» моноцитозом, откуда и реакция, протекающая по лейкимоидному типу.

Фото 6. Кровь собаки. Объектив с иммерсией х 100. May Grunwald Giemsa.

Присутствие лейкоцитов со слабо дифференцированным ядром (слабо выраженные дольки и их отсутствие). Не представляется возможным провести идентификацию с помощью классической окраски по May Grunwald Giemsa.

Визуализируется персистенция трех лимфоцитов (округлое ядро с выраженным нуклеоплазматическим индексом).

Фото 7. Кровь кошки. Объектив х40. May Grunwald Giemsa. Лейкимоидная реакция вследствие гемобартенеллеза. Наличие большого количества моноцитов.

Иногда мы наблюдаем ложную полихроматофилию, вызванную дизэритропоэзом. Она проявляется выраженным макроцитозом на уровне эритроцитов, аномальных эритробластов и изменений миелограммы, что позволяет проводить дифференциальную диагностику.

Некоторые цитологические модификации крови являются реперами гемолитической анемии иммунной природы (в частности сфероцитоз и персистенция агглютинации). Однако только тест Кумбса (прямой и непрямой) позволит подтвердить и уточнить природу нарушения.

Ж.- Ф. ГУЭЛФИ, Ц. ТРУМЕЛЬ, А. ДИКУЕЛУ

Дерматозы у собак и кошек, связанные с заболеваниями внутренних органов 1 часть

Автор: Герасимова Е. О., ветеринарный врач-дерматолог, Ветеринарная клиника ортопедии, травматологии и интенсивной терапии, г. Санкт-Петербург.

Введение

Кожа – один из самых больших органов. Чаще всего заболевания кожи связаны только с ней самой. Однако существует ряд дерматозов, причиной которых являются те или иные патологии внутренних органов. Многие из этих болезней редки, но практикующий врач должен «знать их в лицо», чтобы, занявшись устранением кожных проблем, не пропустить системную патологию.

В общем и целом дерматозы, связанные с внутренними болезнями, можно подразделить на несколько групп (табл. 1).

В данной статье будут рассмотрены некоторые из упомянутых состояний.

Кальциноз кожи – синдром, характеризующийся отложением в мягких тканях солей кальция. Причин, которые могут привести к кальцификации кожи, довольно много (табл. 2), в соответствии с ними выделяют дистрофический, метастатический и идиопатический кальцинозы. Кроме того, кожный кальциноз, в зависимости от степени распространения поражений, разделяют на локализованный (calcinosis circumscripta) и диффузный (calcinosis universalis). Более подробно остановимся на метастатическом и дистрофическом типах кальциноза.

Дистрофический кальциноз развивается в результате минерализации подвергшихся дистрофии волокон эластина и коллагена кожи и ее придатков. Механизм развития этого процесса до конца не ясен, предположительно, нарушения метаболизма кальция связывают с вторичным гиперпаратиреозом и повышенной выработкой паратиреоидного гормона1.

В целом дистрофический кальциноз наиболее характерен для гиперадренокортицизма2 3 (как ятрогенного, так и спонтанного). Однако есть сообщения о кальцинозе кожи на фоне таких тяжелых системных заболеваний, как бластомикоз4, пециломикоз5 и лептоспироз6.

Клинически дистрофический кальциноз представляет собой шероховатые участки кожи с эритемой, эрозированные и изъязвленные, часто покрытые струпом. Также отложения кальция могут выглядеть как плотные бляшки желтовато-розового цвета, сливающиеся между собой, или как твердые узлы (рис. 1). Поражения бывают одиночными или множественными и могут сливаться между собой, образуя плотный панцирь. Кальцинаты в основном обнаруживают в дорсальной части тела (затылок, шея, спина), в подмышках и паху, на точках давления в местах костных выступов – локтевых и пяточных буграх и т. д. Отложение солей кальция в коже сопровождается хроническим гранулематозным воспалением и может приводить к зуду и боли. Часто к первичным поражениям присоединяется вторичная инфекция и развивается глубокая пиодерма, проявляющаяся фурункулезом и формированием свищей.

Метастатический кальциноз связан с повышением уровней сывороточных кальция и фосфора. У собак это происходит в результате хронических заболеваний почек2 7 8 9 10. В опубликованных клинических случаях это состояние описано как локальное отложение солей кальция в подушечках лап. Кроме того, метастатический кальциноз может проявляться и в виде образования крупной опухолевой массы8 9. Описан случай диффузного кальциноза7.

Кальцинаты являются рентгеноконтрастными и хорошо визуализируются в мягких тканях (рис. 2). Это может помочь в диагностике кожного кальциноза.

Гистологически обнаруживаются единичные или множественные структуры, похожие на кисты, заполненные аморфной или зернистой массой, которая окрашивается базофильно. Часто присутствует периферическая гранулематозная реакция.

Список дифференциальных диагнозов зависит от характера поражений. Необходимо исключать кожные опухоли, пиотравматический дерматит и пиодерму, контактный дерматит.

Лечение кальциноза состоит прежде всего в устранении первопричины (первичного заболевания). К сожалению, это не всегда возможно (при хронической почечной патологии). Однако даже в случае успешного контроля над заболеванием, приведшим к развитию кальциноза (ятрогенный синдром Кушинга), рассасывание отложений кальция может занять продолжительное время, а в некоторых случаях полного регресса может и вовсе не произойти. Ускорить этот процесс, уменьшить очаги воспалительной реакции помогает местное применение раствора диметилсульфоксида11. К тому же зачастую необходима терапия для устранения вторичной инфекции.

Опубликована статья об опыте лечения метастатического кальциноза, развившегося на фоне почечной недостаточности, оральным адсорбентом, содержащим в качестве действующего вещества древесный уголь10.

Поверхностный некролитический дерматит (ПНД: гепатокожный синдром, метаболический эпидермальный некролиз, некролитическая мигрирующая эритема, диабетическая дерматопатия) – нечасто встречающееся, прогрессирующее, тяжело протекающее кожное заболевание, развивающееся в результате тяжелого нарушения обмена веществ. Эта патология сходна с некролитической мигрирующей эритемой у людей. Встречается в основном у собак, однако зафиксированы случаи и у кошек12 13. Впервые это состояние было описано в 1986 году у четырех собак с сахарным диабетом14. В дальнейшем появились публикации об эпизодах поверхностного некролитического дерматита у собак с различными опухолями поджелудочной железы15 16 17 18, а также о ПНД, возникшем в качестве осложнения на фоне длительного приема фенобарбитала19.

Патогенез этого заболевания у животных до конца не ясен. У людей сходное состояние обычно связано с опухолью поджелудочной железы, секретирующей глюкагон, и сопутствующим сахарным диабетом. Повышение уровня глюкагона в крови приводит к усилению глюконеогенеза и развитию вторичной гипоаминоацидемии. Аминокислоты гистидин и лизин необходимы для непрерывного роста клеток в зернистом слое эпидермиса. Соответственно, эпидермис очень чувствителен к снижению сывороточных уровней аминокислот. Однако у собак с ПНД в подавляющем большинстве случаев обнаруживается только первичная гепатопатия, а опухоли, продуцирующие глюкагон, определяются лишь в небольшом проценте случаев, хотя сывороточные уровни аминокислот у больных собак значительно снижены20. Также предполагается, что гипоальбуминемия из-за снижения синтезирующей функции печени приводит к недостаточному поступлению в эпидермис жирных кислот, цинка и основных питательных веществ, что также ухудшает состояние кожи.

ПНД встречается, как правило, у собак среднего и пожилого возраста, по некоторым данным, чаще болеют самцы мелких и средних пород20 21. Клинические признаки включают эрозии и язвы с экссудацией, струпья и гиперкератоз подушечек лап (рис. 4), области вокруг глаз и губ (рис. 3), области анального отверстия и гениталий, точек давления и кожно-слизистых соединений. В большинстве случаев поражения вторично инфицированы и могут сопровождаться зудом. Как правило, кожным проявлениям сопутствуют системные симптомы – вялость, анорексия, потеря веса, возможны полиурия и полидипсия. При сильном вовлечении подушечек лап могут возникнуть болезненность и хромота21.

В крови отмечаются сильное повышение печеночных трансаминаз и гипоальбуминемия.

Очень характерна сонографическая картина печени вследствие развития вакуольной гепатопатии: она имеет вид пчелиных сот (рис. 5). Также во время проведения УЗИ или КТ может быть обнаружено новообразование поджелудочной железы.

Гистология очень патогномонична и при окрашивании гематоксилин-эозином показывает классический красный, белый и синий слои (так называемый «французский флаг»). Красный – паракератозный гиперкератоз рогового слоя эпидермиса, белый представляет собой вакуолизированные, плохо прокрашенные кератиноциты, синий – гиперплазия клеток базального слоя эпидермиса21.

ПНД необходимо дифференцировать от аутоиммунных заболеваний (например, листовидной пузырчатки, кожной и системной красной волчанки), цинк-зависимого дерматоза, поверхностной пиодермы, эпителиотропной лимфомы, первичных нарушений кератинизации и демодекоза.

Эффективной терапии не существует, и прогноз для собак, имеющих данное заболевание, плохой. В одном исследовании средняя выживаемость большинства собак после постановки диагноза составляла менее 6 месяцев20. Возможно лишь проведение симптоматического паллиативного лечения. Рекомендуется использование внутривенных инфузий растворов аминокислот22. Также может быть полезна высокобелковая диета, включающая яичные желтки, добавки цинка и незаменимых жирных кислот. Описан случай использования октреотида в качестве паллиативного лечения лабрадора-ретривера с метастазирующей глюкагономой23, а также случай использования на протяжении 32 месяцев мезенхимальных стволовых клеток у мальтезе24.

Нодулярный (узловой) дерматофиброз (НД) – редкое заболевание кожи у собак, связанное с цистаденомой и цистаденокарциномой почек, в единичных случаях – с лейомиомой матки у сук. Заболевание впервые было описано в 1983 году у шести восточно-европейских овчарок25, и в дальнейшем практически все описанные случаи НД регистрировались у восточно-европейских и немецких овчарок и их помесей26 27. За последние годы появились сообщения о НД у других пород собак22 29 30.

Связь НД с опухолями почек и матки позволила предположить, что данное заболевание является паранеопластическим синдромом31. Однако генетические исследования показали, что НД – это не паранеопластический синдром, а генетическое заболевание, связанное с мутацией гена, кодирующего фолликулин и расположенного в хромосоме 532. В последующие годы были опубликованы два клинических случая, в одном из которых НД у собаки не сопутствовал почечной патологии29, в другом была описана собака без почечной неоплазии и генетической мутации28. Таким образом, на данный момент существует мнение, что возможно существование и других мутаций, ответственных за возникновение НД, особенно не у немецких овчарок, а понимание патогенеза этого заболевания требует дальнейших исследований.

Клинически НД проявляется незудящими, четко отграниченными узлами и бляшками диаметром от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, состоящими из плотной фиброзной ткани и локализованными в дерме или под кожей (рис. 6). Узлы часто пигментированные, с алопецией. Вначале поражения возникают на дистальных отделах конечностей и голове, в дальнейшем в процесс может вовлекаться все тело. Узлы на конечностях могут изъязвляться, что приводит к болезненности и хромоте. У большинства собак опухолевые поражения почек диагностировались в течение 2–2,5 лет после обнаружения первых кожных поражений27. При наличии изменений в почках у больных собак могут выявляться отклонения в биохимии крови и присутствовать системные симптомы, свидетельствующие о почечной недостаточности.

При УЗИ обнаруживаются характерные кистоподобные изменения в почках (рис. 7), как правило, билатеральные. Интактные суки должны быть обследованы на предмет новообразований матки.

При гистологическом исследовании узлов обнаруживаются области коллагенозной гиперплазии, замещающие придатки кожи и подкожный жир.

НД выглядит довольно характерно, однако на ранних стадиях необходимо исключать заболевания, характеризующиеся образованием папул, а на поздних – другие кожные неоплазии.

Специфического лечения не существует. Единичные узлы могут быть удалены хирургически.

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия

Кафедра паразитологии, общей биологии и ветеринарно-санитарной экспертизы

По дисциплине: паразитология

Лечение пироплазмоза собаки

Выполнила студентка ФЗО

Введение. Характеристика заболевания ПИРОПЛАЗМОЗ СОБАК

Список используемой литературы

Пироплазмоз у собак (Piroplasmosis canium)

Эпизоотологические данные. Пироплазмоз у собак чаще встречается в средней зоне Европейской части России, на Урале, в Западной Сибири, на Украине, в Крыму, на Кавказе и в других странах.

Переносчиками возбудителя пироплазмоза собак являются взрослые иксодовые клещи рода Dermacentor.

Заражение. Возбудитель передается клещами трансовариально. Клещи нападают на собак весной с наступлением теплой погоды и появлением первой растительности. Весенняя вспышка сопровождается наибольшим количеством больных собак. Осенью, как правило, число больных животных небольшое. Чаще заболевают охотничьи и служебные собаки, высокопородные. Инкубационный период болезни 6-10, реже 20 суток.

Пироплазмоз у собак: симптомы

Первый подъем температуры у собак наблюдается после отпадения первой напившейся самки клеща.

Различают острое (у лисиц еще и сверхострое) и хроническое течение болезни.

Острое течение пироплазмоза у собак характеризуется повышением температуры тела до 41-42°С, удерживающимся в течение 2-3 суток. Собаки становятся апатичными, вялыми, отказываются от корма, дыхание тяжелое, учащенное.

Пироплазмоз у собак начинается с повышения температуры тела до 40-42?С с последующим снижением до нормальной и субнормальной (35-36?С), отмечается снижение аппетита или полный отказ от корма, быстрая утомляемость, вялость, животные становятся апатичными. В результате разрушения эритроцитов крови гемоглобин частично выделяется с мочой, отчего последняя приобретает красный цвет (гемоглобинурия), а частично перерабатывается в желчные пигменты (билирубин), что приводит к желтушной окраске слизистых и серозных оболочек, кожи, подкожной клетчатки и даже мышц. Усиливаются компенсаторные функции сердечнососудистой и дыхательной систем, которые постепенно ослабевают. Снижается газообмен, нарушается кислотно-щелочное равновесие. Наступает кислородное голодание и, как следствие, одышка, застойные явления, возможен отек легких. В результате увеличения порозности сосудов появляются отеки и кровоизлияния в различных органах и тканях. Снижается количество лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина. Отмечается анизоцитоз, пойкилоцитоз, полихроматофилия, базофильная зернистость в эритроцитах. Сами паразиты и продукты их жизнедеятельности вызывают серьезные нарушения функций различных органов и систем, последствия которых могут оставаться на всю жизнь: поражения печени и поджелудочной железы, дистрофия почек, миокардит и т.д. Кроме того, развивающиеся при этом вторичные иммунодефицитные состояния, обусловливают повышенную восприимчивость организма к бактериальным и вирусным инфекциям.

Тяжелее всего протекает пироплазмоз у собак зрелого возраста, у которых иммунная система уже не столь сильна. У таких собак отмечается возрастное снижение функций печени, селезенки и костного мозга, что усугубляет тяжесть протекания болезни. Ведь при пироплазмозе печень должна выводить из организма большое количество токсинов, которые образуются при поражении пироплазмой элементов крови. Селезенка и костный мозг должны работать очень интенсивно, чтобы восполнять потери эритроцитов, разрушаемых возбудителями болезни.

Токсины воздействуют и на нервную систему, что проявляется угнетением и повышением температуры. Если происходят необратимые изменения в ЦНС, то прогноз болезни неблагоприятный.

Одновременно в организме происходят нарушения в желудочно-кишечном тракте, что проявляется усилением перистальтики, снижением аппетита (у 89% больных собак), рвотой (у 44%), ухудшением процессов переваривания и всасывания пищи. Постепенно развивается катаральное воспаление, ослабление перистальтики, метеоризм. В начале заболевания наблюдается понос (12%), а затем запор. Животные заметно худеют.

Нарушения кровообращения и интоксикация организма приводят к нарушению функций почек (альбуминурия, олигурия, анурия). Как результат, уменьшение выделения токсических веществ из организма. Изменения в сосудах способствуют резкому увеличению их проницаемости, приводящей к отечности перикапиллярной ткани диапедезным геморрагиям, аноксемии, снижению способности обезвреживать токсические продукты. Позднее развиваются более тяжелые изменения, указывающие на тяжелую интоксикацию всего организма. При этом кровь приобретает водянистый вид, морфология эритроцитов изменяется, развивается анизоцитоз, пойкилоцитоз, полихроматия, появляются эритроциты с базофильной зернистостью.

Изменение биохимических процессов приводит к гиперплазии клеток РЭС, т. е. к увеличению объема печени, селезенки и лимфоузлов. Одновременно с этим повышается уровень общего белка за счет глобулиновых фракций, при одновременном снижении концентрации альбуминов.

Болезнь диагностируют только после исследования мазков крови, окрашенных по Романовскому. Диагностика пироплазмоза собак состоит из 5 последовательных действий:

1. Оценка клинических признаков и предположение о развитии пироплазмоза. Сообщения владельцев собак о покусе клещом или походы в опасные места (хотя сейчас распространение клещей повсеместное), а также наличие темной мочи.

Наиболее частые клинические признаки пироплазмоза собак:

-высокая температура 40 и более градусов

-общая вялость, слабость и отказ от еды

-иногда понос и рвота, возможно ярко желтого или оранжевого цвета

3. Если нет окончательного убеждения, что это пироплазмоз, можно дополнительно проверить кровь.

При ярко протекающей болезни визуально в крови обнаруживается гемолиз (разрушенные эритроциты придают сыворотке крови красный цвет различных оттенков).

Исследование мазков крови под микроскопом и обнаружение бабезий в эритроцитах. Это наиболее часто используемое исследование для подтверждения пироплазмоза собак. К сожалению не всегда наличие паразитов доказывает развитие пироплазмоза, (это может быть хроническая форма болезни или носительство после предыдущего заболевания пироплазмозом или у природно устойчивых животных) и наоборот даже при яркой форме болезни не во всех мазках крови обнаруживаются пироплазмы. Причем капиллярная или венозная используется кровь не очень важно, важнее в этой ситуации сделать несколько мазков из вены и из уха (или когтя).

4. Следующий этап диагностики исключение других похожих заболеваний, к ним относятся:

Лептоспироз и гломерулонефрит

Различные поражения печени

5. В ходе диагностики пироплазмоза дополнительно можно провести анализы крови для оценки общего состояния организма, особенно важно для пожилых собак. Если выявляются серьезные отклонения от нормы свидетельствующие об острых или хронических болезнях сразу начинают комплексное лечение выявленного заболевания и пироплазмоза. В этом случае необходимо усиленное наблюдение и повторение анализов каждый день или в зависимости от состояния животного. После излечения пироплазмоза продолжают наблюдение и лечение выявленных нарушений.

У пожилых животных с явными или скрытыми хроническими заболеваниями высокая вероятность развития осложнений пироплазмоза, поэтому к ним нужно относиться с большим вниманием. При дифференциальной диагностике пироплазмоз необходимо дифференцировать от лептоспироза, чумы, инфекционного гепатита.

При лептоспирозе, в отличие от пироплазмоза, наблюдается гематурия (в моче отстаиваются эритроциты), при пироплазмозе гемоглобинурия (при отстаивании моча не просветляется). Инфекционный гепатит протекает с лихорадкой постоянного типа, анемичностью и желтушностью слизистых оболочек, но цвет мочи, как правило, не меняется.

Микроскопия мазков крови играет решающую роль для установления диагноза на пироплазмидозы. Мазки крови необходимо брать до применения лечебных препаратов.

Проведение клинического исследования крови по методу романовского

На чистое, обезжиренное предметное стекло наносят первую каплю периферической крови (лучше из уха) и при помощи шлифованного или покровного стекла делают тонкий средней длины мазок. Чтобы ускорить высыхание, несколько раз взмахивают мазком. На мазке иглой отмечают вид животного, время и место взятия, после чего мазок заворачивают в бумагу и направляют в лабораторию для фиксации, окраски, и исследования.

Окрашивают мазки чаще по методу Романовского в течение 15—60 минут. Для приготовления рабочего раствора краски Романовского—Гимзе на 1 мл дистиллированной воды берут 1—2 капли краски (раствор краски подливают под мазок). Окрашенный препарат тщательно промывают струей дистиллированной или дождевой (снеговой) воды и высушивают. Качество мазка зависит от правильности приготовления и свежести мазка, доброкачественности фиксатора и краски. Хорошо приготовленный и окрашенный мазок должен быть тонким, ровным и заканчиваться зазубринками; цвет мазка розовый.

Лечение пироплазмоза собак состоит из 3 направлений:

2. Поддерживающая терапия в зависимости от тяжести общего состояния собаки. Включает в себя: капельницы, сердечные средства, почечные отвары, препараты для восстановления эритроцитов и др.

3. Лечение осложнений пироплазмоза собак.

В настоящее время высокоэффективными средствами являются Имидосан и Фортикарб. В некоторых ветеринарных службах по старой технологии используют азидин (беренил), который применяют в дозе 0,0035 г/кг массы тела, внутримышечно, в виде 7%-ного водного раствора. Если температура тела на 2-й день не снижается, то лекарство вводят повторно. Можно применять и другие противопироплазмидозные средства: эффективно внутривенное введение трипанблау (трипансинь) в форме 1%-ного раствора на 0,3-0,4%-ном растворе хлористого натрия в дозе от 0,5 до 1,0 мл/кг массы тела; пироплазмин (акаприн) вводят подкожно в виде 0,5%-ного водного раствора в дозах 0,5-2,0 мл одному животному; диамидин назначают внутримышечно или подкожно в дозе 1-2 мг/кг в 10%-ном растворе дистиллированной воды.

Перед лечением специфическими препаратами необходимо применить сердечные средства. Обязательно применяют также слабительные, тонизирующие и крововосстанавливающие препараты.

После выздоровления собак необходимо ограничить в движении в течение 10-15 суток. Не рекомендуется эксплуатировать переболевших охотничьих собак в текущем сезоне.

Иммунитет. После выздоровления наблюдается нестерильный иммунитет продолжительностью 1-2 года.

Профилактика. Профилактика заболевания направлена на предупреждение нападения клещей на собак. Для этого используют инсекто-акарицидные средства: ошейники, капли на холку, спрэи, шампуни. На российском рынке широко представлены следующие высокоэффективные препараты RolfClub. В местах, где болезнь наблюдается постоянно, служебным собакам в летний период каждые 10 дней вводят азидин, что предупреждает заболевание. При поездках в неблагополучные по пироплазмозу зоны собакам с профилактической целью вводят противопироплазмидозный препарат (азидин в дозе 2,5 мг/кг массы тела).

Вакцина против пироплазмоза называется Пиродог. Вакцина содержит выделенный антиген пироплазмоза. В отличие от большинства вакцин прививка Пиродог дает слабый иммунитет, но ее главная задача уменьшить количество смертельных исходов в случае заболевания собаки пироплазмозом.

Ветеринарная клиника (лечебница): ООО ВК «Артемида»