Лечение воспалительных заболеваний ЦНС у собак

Автор: Georgina Child, BVSc, DACVIM (Неврология) / Специализированная клиника для мелких животных, 1 Richardson Pl, North Ryde NSW 2113

Воспалительные заболевания ЦНС поражают головной мозг, мозговые оболочки и/или спинной мозг. Большинство патологических процессов, вызывающих менингит, приводят также к сопутствующему энцефалиту и/или миелиту. У собак неинфекционные и (предположительно) иммуноопосредованные формы менингоэнцефаломиелита распространены гораздо больше, чем инфекционные формы.

Причины большинства иммуноопосредованных нарушений не установлены.

Полагают, что к иммуноопосредованным заболеваниям относятся менингоэнцефалит, поддающийся кортикостероидной терапии, гранулематозный менингоэнцефаломиелит (ГМЭ), некротизирующий васкулит, некротизирующий менингоэнцефалит (НМЭ) у определенных пород (мопс, мальтийская болонка, чихуахуа) и некротизирующий лейкоэнцефалит (у йоркширских терьеров).

Окончательный диагноз ставится по результатам гистологического исследования; в большинстве случаев поставить прижизненный диагноз без гистологического исследования не представляется возможным, поскольку клинические признаки и результаты лабораторных исследований часто неспецифичны и неотличимы от признаков инфекционного менингоэнцефаломиелита, сосудистых заболеваний и некоторых опухолей ЦНС. Различия гистологической картины при невоспалительном менингоэнцефалите могут отражать (или не отражать) разные причины или иммунологические механизмы.

Менингит, поддающийся стероидной терапии, встречается преимущественно у молодых собак крупных пород (средний возраст 1 год), хотя бывает и у более мелких пород (например, полиартериит у биглей (называемый еще болевым синдромом биглей), новошотландских ретриверов и у итальянских борзых, отмеченный в последнее время).

Симптомы, характерные для менингита, включают боль в спине, неестественную позу, скованную походку, вялость и апатичность. Часто встречается лихорадка, при общем клиническом анализе крови может обнаружиться лейкоцитоз. Клинические признаки бывают как острыми и тяжелыми, так и эпизодическими. Неврологические расстройства (парез/паралич) встречаются редко, однако возможны при поражении спинного или, в редких случаях, головного мозга. Описаны случаи некротизирующего васкулита сосудов мягкой и паутинной оболочек спинного мозга у молодых биглей, немецких короткошерстных пойнтеров и бернских горных собак, иногда встречающиеся и у других пород.

Клинические признаки подобны тем, которые наблюдаются при менингите, поддающемся стероидной терапии, однако могут присутствовать симптомы множественного или очагового поражения спинного мозга.

Лечение аналогично применяемому при менингите, однако прогноз зависит от степени поражения спинного мозга.

В СМЖ обычно обнаруживается выраженный плейоцитоз с содержанием нейтрофилов до >10 000/мкл. В промежутке между эпизодами результаты анализа СМЖ могут быть нормальными. Микроорганизмы в СМЖ отсутствуют, результаты посева отрицательны. У некоторых животных развивается сопутствующий полиартрит. Лечение заключается в длительном курсе кортикостероидов в начальной дозе 2–4 мг/кг в сутки, которую постепенно уменьшают на протяжении 3–6 месяцев.

У животных только с симптомами менингита прогноз хороший, хотя рецидивы происходят часто. Если кортикостероиды не дают эффекта или животное плохо переносит побочные явления, можно использовать азатиоприн.

Менингит, поддающийся стероидной терапии, иногда встречается у кошек.

У некоторых собак обнаруживается преимущественно эозинофильный плейоцитоз (эозинофильный менингит), однако самой распространенной причиной эозинофильного плейоцитоза на восточном побережье Австралии является паразитарный менингоэнцефаломиелит в результате инвазии личинками angiostrongylus cantonensis (легочные нематоды крыс).

Термин ГМЭ часто используется для обозначения всех остальных неинфекционных воспалительных заболеваний ЦНС (исключая менингит, поддающийся стероидной терапии), хотя патологическая физиология может быть различной.

Для более точного обозначения диагноза предложен термин «менингоэнцефалит (или менингоэнцефаломиелит) неизвестной этиологии (или происхождения)» (МНЭ или МНП). Прочие предложенные или предыдущие термины включают непатогенный менингоэнцефаломиелит, неинфекционное воспалительное заболевание ЦНС, негнойный менингоэнцефалит, ретикулез и др.

В настоящей работе для описания всех неинфекционных воспалительных заболеваний ЦНС будет использоваться термин ГМЭ (даже если это неправильно), поскольку он общепринят. Эти заболевания широко распространены во всем мире и могут составлять до 25% от всех случаев заболеваний ЦНС у собак.

Диагноз неинфекционного воспалительного заболевания ЦНС ставится на основании клинических признаков и исключения инфекционных причин – часто по результатам серологического исследования, анализа СМЖ и исследования головного мозга методами визуальной диагностики. Однако во многих случаях предположительный диагноз ставится исходя из наиболее вероятного предположения с учетом породы, возраста, анамнеза и клинических признаков. Для воспалительного заболевания ЦНС типично острое развитие симптомов множественного поражения ЦНС (головного или спинного мозга) и/или гиперестезия (в шейном или пояснично-грудном отделе). Клинические признаки включают симптомы поражения переднего мозга (изменение ментального состояния, навязчивое движение по кругу, судороги) и/или каудальной ямки (атаксия, вестибулярные нарушения, нарушения черепно-мозговых нервов) и/или поражения спинного мозга (на любом уровне). Во многих случаях бывает сложно определить анатомическую локализацию поражения. Однако болезнь имеет хронический прогрессирующий характер и в некоторых случаях проявляется эпизодически, при этом у значительного числа собак наблюдаются очаговые неврологические симптомы. Животные с менингитом часто страдают от сильных болей в шее, принимают сгорбленную позу, отмечается нежелание двигаться и скованная «ходульная» походка. Многие владельцы мелких собак отмечают, что животное прячется, скулит или кричит без видимой причины при попытке взять его на руки. Часто встречаются боли в спине неопределенной локализации. Однако признаки боли в спине наблюдаются не во всех случаях.

Возможны симптомы очагового поражения спинного мозга (любого отдела, но чаще всего шейного), включая парез или паралич. Описана форма ГМЭ, сопровождающаяся невритом зрительного нерва, однако она редка. Клинические признаки могут быть острыми и быстро прогрессирующими либо незаметными и прогрессирующими медленно на протяжении недель или месяцев.

Предпринимались попытки классифицировать формы ГМЭ как диссеминированный, очаговый или протекающий с поражением зрительного нерва. Это очень сложно сделать прижизненно и не всегда имеет значение для диагностики, лечения и прогноза. Породный некротизирующий менингоэнцефалит (у мопсов, мальтийских болонок, чихуахуа и йоркширских терьеров) может развиться в молодом возрасте ( 5000 клеток. Концентрация белка может быть от нормальной до 4 г/л. Нейтрофилы обычно составляют менее 50% от всех обнаруженных клеток. Иногда встречаются макрофаги и единичные эозинофилы. У некоторых собак (иногда более 10%) анализ СМЖ не показывает отклонений. Изменения состава СМЖ могут указывать на воспаление, что служит основанием для подозрения на ГМЭ, однако сходная картина СМЖ возможна и при других заболеваниях, включая инфекционные, сосудистые (инфаркт) и новообразования. В большинстве случаев анализ СМЖ недостаточен для постановки окончательного диагноза, однако может дать уточняющую информацию при поиске вероятного диагноза в случаях поражения спинного или головного мозга. Анализ СМЖ позволяет установить воспаление, однако лишь при условии, что воспаление охватывает мозговые оболочки, эпендимальную выстилку или ткани, лежащие близко к путям циркуляции СМЖ. Неспецифические изменения СМЖ часто наблюдаются при сосудистых, травматических, дегенеративных, опухолевых и воспалительных заболеваниях ЦНС.

У животных с повышенным внутричерепным давлением (ВЧД) забор СМЖ связан со значительным риском и может привести к таким последствиям, как образование грыжи мозга в вырезке мозжечкового намета или грыжи мозжечка в большом отверстии. Забор СМЖ также рискован при тяжелых заболеваниях головного мозга, в том числе без повышения внутричерепного давления, когда изменения перфузии головного мозга и сниженная способность мозга к саморегуляции могут привести к дальнейшему ухудшению неврологического статуса.

К сожалению, именно у таких животных анализ СМЖ часто дает наиболее ценную диагностическую информацию. К клиническим признакам повышенного ВЧД относятся оглушенное состояние, ступор, одышка, стремление упираться головой в предметы, брадикардия и повышение общего артериального давления. У некоторых животных с повышенным внутричерепным давлением отсутствуют очевидные клинические признаки.

Забор СМЖ из цистерны также влечет за собой риск повреждения структур нервной системы (спинного или продолговатого мозга), особенно у мелких животных или у животных с обструкцией тока СМЖ на уровне мозжечково-мозговой цистерны.

Большинство собак с ГМЭ относится к мелким породам, некоторые из которых предрасположены к порокам развития краниоцервикального перехода, например порокам типа Киари.

Я не практикую плановый забор СМЖ у собак с высокой вероятностью ГМЭ, особенно при наличии неврологических нарушений, указывающих на поражение головного мозга. Анализ СМЖ полезен для оценки животных с поражением спинного мозга или мозговых оболочек (я обычно использую люмбальную пункцию).

Выявить изменения, характерные для воспалительного заболевания, можно также с помощью визуальных методов исследования головного мозга; методом выбора при ГМЭ считается МРТ. Магнитно-резонансная томография (МРТ) – самая чувствительная технология визуальной диагностики заболеваний головного и спинного мозга. Установки для МРТ с мощными магнитами 1,0 Т, 1,5 Т позволяют лучше визуализировать воспалительные поражения, чем установки со слабыми магнитами. Однако «типичной» картины МРТ не существует, и изменения могут быть неотличимы от наблюдающихся при инфекционных, сосудистых или опухолевых заболеваниях. Одиночные или множественные поражения могут обнаруживаться в любом отделе центральной нервной системы, они могут быть гипоинтенсивными на Т1-взвешенных изображениях и гиперинтенсивными на Т2-взвешенных и FLAIR-изображениях. Степень усиления контраста варьируется. Возможно усиление контраста мозговых оболочек. Однако наиболее типично многоочаговое поражение. Визуальная диагностика также помогает исключить другие причины поражения головного или спинного мозга, например новообразования или сосудистые нарушения, хотя очаговые гранулемы при ГМЭ могут давать картину, очень сходную с новообразованиями и инфарктами, так как воспаление иногда выглядит очень похоже на сосудистые нарушения, обусловленные другими причинами.

При некротизирующем энцефалите у чихуахуа, мопсов, мальтийских болонок и др. в больших полушариях обнаруживаются характерные множественные очаги со стертой границей между серым и белым веществом и зонами гиперинтенсивности на Т2-взвешенных / гипоинтенсивности на Т1-взвешенных изображениях, соответствующими зонам некроза.

В некоторых случаях воспалительных заболеваний ЦНС МРТ не показывает изменений.

Компьютерная томография (КТ) – менее чувствительный метод, особенно при исследовании поражений в области каудальной ямки (артефакт увеличения жесткости пучка). Смещение серпа мозга или изменение его нормальной анатомии в результате сдавливания объемным новообразованием может быть как видимым, так и невидимым на КТ или МРТ-снимках.

Окончательный диагноз ГМЭ возможен только на основании результатов гистологического исследования мозга – что, очевидно, сложно сделать прижизненно. Микроскопически ГМЭ характеризуется инфильтрацией тканей по ходу сосудов лимфоцитами и/или макрофагами. Такие очаги могут сливаться в гранулемы, видимые макроскопически.

Предположительный диагноз ГМЭ часто ставится путем исключения других причин (по результатам серологического исследования / посева СМЖ в некоторых обстоятельствах), а также, во многих случаях, на основании результата лечения. Для исключения инфекционных причин менингоэнцефалита можно исследовать сыворотку для определения титров криптококкового антигена, антител к toxoplasma gondii и neospora caninum (в некоторых случаях исследуют также СМЖ). Результат посева СМЖ часто оказывается отрицательным, даже при бактериальных и грибковых инфекциях.

Причины ГМЭ неизвестны – вероятнее всего, это аутоиммунный процесс, в основе которого лежит гиперчувствительность, опосредованная Т-клетками.

Сделать прогноз сложно. ГМЭ может быть острым, быстро прогрессирующим и смертельным заболеванием, несмотря на лечение, однако во многих случаях предполагаемого ГМЭ лечение дает хороший результат и животные остаются в стадии ремиссии на протяжении нескольких месяцев или лет. В большинстве опубликованных источников прогноз при ГМЭ указывается как неблагоприятный или безнадежный, однако на практике встречаются случаи успешного лечения. Так как диагноз ставится по результатам гистологического исследования, авторы опубликованных работ обычно опираются на случаи подтвержденного диагноза (т. е. посмертного).

Основой лечения остаются кортикостероиды (преимущественно преднизолон) в иммуносупрессивных дозах. Во многих случаях (по финансовым причинам и/или в связи с риском дальнейших диагностических исследований) лечение назначается эмпирически без дальнейшего подтверждения диагноза.

Начальная доза преднизолона 1–2 мг/кг каждые 12 ч. Мелким собакам ( 40 кг) соответствует дозе для собак весом 40 кг, в целом, я бы не рекомендовал давать более 40 мг раз в 12 ч длительное время. Ответ на кортикостероидную терапию может проявиться лишь через несколько дней.

Дозу преднизолона постепенно снижают на протяжении не менее 6 месяцев в зависимости от клинического ответа. В первый раз дозу снижают через 2–4 недели. После достижения ремиссии применяют поддерживающую дозу преднизолона (0,5–1 мг/кг через день или 2–3 раза в неделю) в течение 1–2 лет. Установить, «излечилось» ли животное, сложно. Если у собаки, получающей преднизолон в низкой дозе 2-3 раза в неделю, нет неврологических симптомов >6 месяцев, можно отменить лечение. Однако побочные явления кортикостероидов, особенно у крупных собак, могут стать источником значительных проблем в долговременной перспективе. Длительное применение кортикостероидов приводит к ятрогенному гиперадренокортицизму, сопровождающемуся значительным истощением мышечной массы и обызвествлением кожи. Кроме того, лечение предрасполагает к изъязвлению ЖКТ, панкреатиту, сахарному диабету, инфекциям (особенно мочевыводящих путей), травмам связок и сухожилий.

Мелкие собаки часто хорошо переносят высокие дозы, однако животным, у которых произошел рецидив неврологических симптомов на фоне кортикостероидной терапии, которым для облегчения неврологических симптомов требуются высокие дозы кортикостероидов (>1 мг/кг) на протяжении длительного времени, а также при значительных побочных явлениях следует рассмотреть возможность применения других иммуносупрессоров.

Крупным собакам рекомендуется своевременное назначение дополнительных препаратов, поскольку многие животные плохо переносят высокие дозы кортикостероидов. Всем собакам с выраженными неврологическими нарушениями, связанными с поражением спинного мозга, следует назначить дополнительную терапию, например цитарабином, на раннем этапе лечения. Добавление других иммуносупрессоров позволяет снизить дозу преднизолона, однако потребность в определенной дозе преднизолона остается у большинства животных.

Азатиоприн (имуран) – иммуносупрессор, подавляющий функцию Т-клеток. У здоровых собак он не проникает через гематоэнцефалический барьер. Хотя этот препарат может быть эффективен при менингите, поддающемся стероидной терапии, особенно у молодых собак крупных пород, по моему мнению, он бесполезен при ГМЭ. Тем не менее другие клиницисты рекомендуют имуран и описывают случаи успешного применения азатиоприна в сочетании с преднизолоном, что позволяло снизить дозу последнего. Этот препарат почти не вызывает побочных явлений, основной проблемой при высоких дозах является подавление активности костного мозга. Рекомендованная доза 0,5–1,0 мг/кг каждые 48 ч. В первые 5–7 дней можно давать его в дозе 2 мг/кг каждые 24 ч.

Цитозина арабинозид (цитарабин, ара-C) – препарат, применяющийся в качестве противоопухолевого средства для собак и людей, например для лечения лимфомы ЦНС. Механизм его действия неизвестен. Так как этот препарат проникает через гематоэнцефалический барьер и является иммуносупрессором, примерно 6 лет назад он был предложен в качестве возможного средства лечения ГМЭ. Большинство авторов рекомендует применять его в дозе 50 мг/м2 подкожно дважды в сутки в течение 2 дней подряд с повторением этого цикла каждые 3 недели. Эта доза ниже, чем обычная доза при химиотерапии новообразований. Число побочных явлений цитарабина невелико. Описано подавление активности костного мозга (обычно через 10–14 дней после начала лечения), однако обычно это не приводит к клиническим нарушениям. Рекомендуется периодически делать общий анализ крови, но необязательно при каждом цикле. После лечения возможны рвота, диарея и/или потеря аппетита. Цитарабин недорог (при покупке во флаконах по 10 мл) и подходит для амбулаторного лечения, однако при введении этого препарата и при контакте с мочой и фекалиями / их утилизации необходимо надевать защитные перчатки. Цитарабин применяется в сочетании с преднизолоном; если неврологический статус животного остается стабильным, я обычно постепенно уменьшаю дозу преднизолона через каждые 2 цикла цитарабина. Цитарабин можно применять неограниченно долго.

Лефлуномид (арава) – иммуносупрессор, применяющийся в медицине преимущественно для лечения ревматоидного артрита. Описано успешное применение для лечения собак, сначала в сочетании с кортикостероидами, а затем самостоятельно (при неконтролируемых побочных реакциях на кортикостероиды). Начальная доза – 2 мг/кг в сутки. В моей практике у животных наступал рецидив либо состояние не улучшалось. Этот препарат не вызывает каких-либо значительных побочных явлений и дается внутрь. Можно сочетать с преднизолоном.

Циклоспорин — также предлагался для лечения ГМЭ в связи с предполагаемой аутоиммунной Т-клеточной природой последнего. Циклоспорин – мощный иммуносупрессор, подавляющий Т-клеточные иммунные реакции. У здоровых животных проницаемость гематоэнцефалического барьера для циклоспорина низкая. Однако, поскольку ГМЭ протекает с поражением тканей вокруг сосудов и вероятным нарушением гематоэнцефалического барьера, предполагается, что концентрация циклоспорина в пораженных зонах ЦНС может быть выше. Мой опыт применения этого препарата ограничен, лечение двух собак с отсутствием ответа на терапию преднизолоном и цитарабином оказалось неэффективным.

Прокарбазин – противоопухолевое средство, растворимое в липидах и легко проникающее через гематоэнцефалический барьер; применяется преимущественно в медицине для лечения лимфомы. Рекомендуется доза 25–50 мг/м2 в сутки. Прокарбазин часто вызывает побочные явления, включая подавление активности костного мозга (30%), геморрагический гастроэнтерит (15%), тошноту, рвоту и нарушение функции печени. У меня нет опыта применения этого препарата, и его эффективность не доказана. Побочные явления и низкая доступность ограничивают возможности его применения.

Ломустин (CCNU) – противоопухолевый алкилирующий препарат класса нитрозомочевины, высокорастворимый в липидах и проникающий через гематоэнцефалический барьер. Дозы, применяющиеся для лечения ГМЭ, относительно произвольны, однако высокие дозы не рекомендуются. Лечение ломустином связано со значительным, в некоторых случаях угрожающим жизни, подавлением активности костного мозга, изъязвлением желудочно-кишечного тракта и гепатотоксичностью. Частота побочных явлений возрастает с увеличением дозы, однако такие явления иногда возникают и при начальной относительно низкой дозе. Значительным фактором риска при подавлении костного мозга является сепсис. Токсичность непредсказуема, и я не рекомендую применять этот препарат планово для первичного лечения.

Не следует вакцинировать больных животных, если это не является абсолютно необходимым. Вакцинация может привести к рецидиву клинических симптомов. Кроме того, рекомендуется нежирный рацион.

Ответ на терапию обычно оценивают по ослаблению или исчезновению клинических симптомов. Повторный анализ СМЖ обычно не рекомендуют, так как выраженность изменений (или их отсутствие) слабо коррелирует с тяжестью воспаления ЦНС.

По моему опыту, по меньшей мере 60% собак с предполагаемым ГМЭ или неинфекционным менингоэнцефалитом, поддающимся стероидной терапии, хорошо отвечает на монотерапию кортикостероидами, и в конечном итоге их можно постепенно отменить без последующих рецидивов. Тем не менее рецидив может произойти через несколько дней, недель, месяцев или лет после первого появления клинических признаков. Если неврологические симптомы сохраняются, несмотря на высокие дозы кортикостероидов и/или преднизолона, а при снижении дозы 1 года.

У нескольких мелких пород описаны другие типы идиопатического менингоэнцефалита, включая энцефалит мопсов, некротизирующий энцефалит йоркширских терьеров (некротизирующий лейкоэнцефалит), чихуахуа и мальтийских болонок (некротизирующий менингоэнцефалит).

Некротизирующий энцефалит встречается и у других карликовых пород.

В гистологических срезах обнаруживается обширное воспаление и преимущественный некроз коры больших полушарий. Часто для таких породных воспалительных заболеваний характерна картина некроза и образования полостей в паренхиме мозга, при этом поражение мозговых оболочек может присутствовать или отсутствовать, а изменения на МРТ-снимках близко соответствуют поражениям, обнаруженным после вскрытия. Прогноз во всех подобных случаях очень осторожный.

Лечение такое же, как при ГМЭ, хотя ответ на лечение часто бывает слабее.

Миелиты воспаление спинного мозга

Миелит – воспаление спинного мозга, которое чаще всего локализуется в поясничном и крестцовом отделах. Заболевание обычно сопровождается значительным ослаблением чувствительных, двигательных и трофических функций. Воспаление спинного мозга часто происходит параллельно с воспалением его оболочек (менингомиелит). Эти состояния очень схожи, поэтому иногда очень сложно установить точную географию воспаления.

Миелит может развиваться различно – локально, захватив только один сегмент позвоночного столба, или диффузно – при более тяжелых случаях заболевания. Захват патологическим процессом половины поперечника спинного мозга приводит к развитию синдрома Броун-Секара – нарушения кровообращения артерии, снабжающей одну половину спинного мозга.

Миелиты подразделяют на первичные, вызванные поражением спинного мозга вирусами (чума плотоядных), и вторичные – осложнения общеинфекционных заболеваний (септицемия, сепсис, дискоспондилиты).

Травматические миелиты – осложнения после переломов позвоночника. Миелиты, вызванные смещением межпозвонковых дисков.

Токсические миелиты вызваны тяжелыми отравлениями.

При заболевании миелитом макроскопическое исследование спинного мозга показывает его дряблость, сосудистые реакции. Микроскопически – отек оболочек и вещества мозга, мелкие кровоизлияния, инфильтративные реакции, некроз сосудов, гибель клеток. Изменения обычно касаются также оболочек и корешков, в этом случае можно говорить о менингорадикуломиелите.

В зависимости от локализации и степени распространения процесса наблюдаются различные симптомы: тетраплегия, спастическая параплегия, синдром Броун-Секара и т.д. Некротические миелиты дают картину поперечного перерыва спинного мозга с захватом нескольких сегментов или иногда спинного мозга на всем его протяжении.

Симптомы

Симптомы болезни проявляются по-разному и зависят от локализации воспалительного процесса и причин его появления. При заболевании миелитом в результате вирусного поражения животное проявляет беспокойство, взвизгивает от боли при движениях. Мышцы конечностей при этом напряжены, проявляется их дрожание, подергивание и судороги. Походка собаки становится шаткой, животное быстро утомляется и часто лежит. Появляются сердечная и дыхательная аритмии, непроизвольные мочеиспускания и дефекации. Возникают парезы и параличи, приводящие к развитию пролежней и мышечной атрофии.

При травматическом миелите в начале заболевания наблюдается паралич задних конечностей, появляются плавательные движения, собака находится преимущественно в сидячем положении.

При поражении шейного отдела возникает паралич мышц туловища и всех конечностей, вялость и слабость кожи позади патологического фокуса; при поражении грудного отдела появляются одышка, паралич задних конечностей и потеря чувствительности кожи позади повреждения отдела спинного мозга. Патологические процессы, возникающие в поясничной области, обусловливают параличи задних конечностей, мочевого пузыря, прямой кишки и анального сфинктера.

Диагностика миелитов:

При неврологическом исследовании определяют:

Определение степени неврологических расстройств важно для прогноза заболевания.

По нашим данным (более 100 животных) у собак, имевших 2–3-ю степень неврологических расстройств, восстановление функции спинного мозга возможно вплоть до полного. Пациенты с 4-й степенью неврологических расстройств также имеют шанс на восстановление функции спинного мозга. У таких собак обычно не происходит полного восстановления спинного мозга, тем не менее двигательная функция конечностей может восстановиться почти до нормальной. Собаки с 5-й степенью неврологических расстройств, с синдромом поперечного поражения спинного мозга, особенно если речь идет о вялом параличе, не имеют шансов на восстановление функции спинного мозга.

Важно определить локализацию поражения. Если повреждение ограничено 5–10 сегментами и степень неврологических расстройств 2–4, то можно рассчитывать на восстановление функции спинного мозга частично или полностью. При поражении 10–20 сегментов полного восстановления мы не наблюдали. У таких животных наблюдался некротический миелит (миеломаляция) с синдромом поперечного поражения мозга.

Исследование ликвора

По литературным данным, первичные заболевания ЦНС редко приводят к изменениям в общем анализе крови и биохимическом анализе сыворотки, а если они есть, то это указывает на вероятность системных нарушений и вторичных к ним заболеваний ЦНС (Willard М. D., Tvedten H., Turnald G. H., 1999). Поэтому в нашей практике анализ ликвора мы проводим даже при отсутствии отклонений в анализах крови перед проведением миелографии.

В образце ликвора определяются физико-химические свойства (цвет, прозрачность, содержание белка, глюкозы), проводится подсчет клеточных элементов в камере Горяева (эритроцитов и ядерных клеток). Далее обязательно проводится анализ цитограммы в окрашенном препарате (окраска по Май-Грюнвальду) для определения содержания каждого вида клеток.

В норме спинномозговая жидкость прозрачная и бесцветная, содержание альбумина составляет 0.1–0.3 г/л, количество клеток не превышает 5 клеток в мкл. Цитограмма скудная, можно обнаружить единичные эритроциты и мононуклеары. Ликвор стерилен.

При менингитах наблюдается помутнение спинномозговой жидкости, сопровождающееся плеоцитозом (увеличением содержания клеточных элементов). В наших исследованиях при острых воспалительных процессах ЦНС концентрация белка в ликворе превышала 100 мг % (1 г/л), цитоз – от 25 до нескольких тысяч ядерных клеток в мкл. В цитограмме преобладают нейтрофильные лейкоциты, нередко обнаруживается микрофлора (чаще кокковая). При затухании воспалительного процесса число клеточных элементов часто бывает вполне нормальное, содержание белка может быть в норме или несколько повышено, но, как правило, не превышает 3 г/л. В этом случае цитограмма представлена нейтрофилами, лимфоцитами, макрофагами. При менингите вирусной этиологии ликвор, как правило, прозрачный, содержание белка несколько повышено (до 100 мг %), цитоз – 10–500 клеток в мкл, присутствуют в основном лимфоциты/мононуклеары.

Надо отметить, что спинномозговая жидкость находится в непосредственном контакте с оболочками мозга, поэтому больше отражает интенсивность воспалительного процесса именно оболочек. В связи с этим при глубоких нарушениях паренхимы спинного мозга и отсутствии поражения оболочек анализ спинномозговой жидкости может не выявить значительных отклонений.

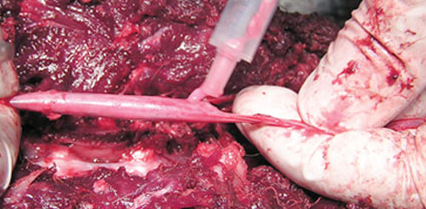

Рис. 2. Отек спинного мозга у стаффордширского терьера при миелите. Блок ликворных путей в области С2. Причиной миелита была хроническая бактериемия, которая в свою очередь могла быть вызвана нарушением работы печени. У данной собаки выявлен цирроз печени. После проведенного лечения в течение 3 лет признаков повреждения спинного мозга не наблюдалось.

Рис. 3. Повторная (через неделю) миелография стаффордширского терьера после проведенного курса лечения. На момент проведения миелографии клинических проявлений улучшения состояния не наблюдалось. Восстановление функции спинного мозга произошло в течение 1.5 месяцев.

Миелография

По данным литературы, «во всех сомнительных случаях острых и хронических миелопатий существенную роль играют данные миелографии…» (Берснев В. П. и др., 1998)

Перед миелографией всем животным вводятся антибиотики и метилпреднизолон в дозе 30 мг/кг. Благодаря миелографии можно точно оценить размеры отека спинного мозга. Иногда это исследование может показать причину миелита в тех случаях, когда миелит развился как осложнение нестабильности либо в результате компрессии спинного мозга межпозвонковым диском или опухолью. Начинать миелографию необходимо с атланто-окципитальной пункции. Одновременно берется проба ликвора. В том случае, если контраст не проходит в грудной и поясничный отделы позвоночника, в обязательном порядке проводится люмбальная пункция для контрастирования всего субдурального пространства, даже если кажется, что диагноз очевиден. Из нашего опыта важной оказывается следующая последовательность проведения пункций: сначала проводится атланто-окципитальная, а затем люмбальная. Связано это с тем, что при миелитах развивается значительный отек спинного мозга, это вызывает уменьшение субдурального пространства, что делает невозможным получение ликвора. При атланто-окципитальной пункции практически всегда можно получить ликвор, даже если поражен шейный отдел позвоночника. Исследование ликвора при миелитах может иметь решающее значение.

Визуальная оценка спинного мозга во время операции в ряде случаев может оказаться решающей. При проведении гемиламинэктомии или ламинэктомии при значительном отеке спинного мозга необходимо проводить дуротомию. После вскрытия твердой оболочки в ряде случаев происходит вытекание спинного мозга. В этом случае можно говорить о невозможности восстановления спинного мозга. Для подтверждения некротического миелита можно взять отпечаток для цитологического исследования.

МРТ при миелите

Важное значение для прогноза имеет диагностика миелита и миеломаляции. Поперечный миелит относится к заболеваниям, характеризующимся быстрым развитием симптомов поражения спинного мозга. На МРТ в острой стадии может отмечаться некоторое утолщение спинного мозга в размерах с определением интрамедуллярно расположенной области повышения сигнала на Т2-взвешенных МРТ, захватывающего обычно несколько сегментов спинного мозга. В поздней стадии процесса МРТ выявляет нисходящую атрофию спинного мозга

Оценка состояния при травматическом миелите

– Объективная оценка тяжести повреждения спинного мозга при посттравматическом миелите затруднена. Неврологические расстройства в остром периоде обусловлены в первую очередь спинальным шоком. Для спинального шока характерным является обратимый характер неврологических нарушений, возникающих в остром и раннем периодах травмы. Установлено также, что глубина и продолжительность спинального шока зависит от тяжести травмы; его проявления наиболее выражены в зонах, прилежащих к очагу повреждения.

– При более тяжелой травме с размозжением спинного мозга некроз распространяется на весь поперечник и несколько сегментов спинного мозга, может сопровождаться разрывом его оболочек. Сдавление ликворопроводящих путей, сосудов и самого спинного мозга усугубляет течение травматической болезни и способствует развитию травматического миелита.

– Неврологическое исследование в первые сутки не дает истиной картины повреждения, хотя наличие симптомов поражения нижних двигательных нейронов, а также наличие симптомов поперечного повреждения спинного мозга должны насторожить лечащего врача и могут служить признаком неблагоприятного прогноза.

– В раннем периоде неврологическое исследование может оказаться более объективным, прогрессирование неврологических нарушений указывает на развитие миелита. При неврологическом обследовании можно выявить поражения других отделов спинного мозга. Как правило, при травматическом миелите захватывается значительный участок спинного мозга вплоть до вовлечения в патологический процесс всего спинного мозга и его оболочек.

– И, конечно, МТР может дать наиболее объективные данные о степени разрушения спинного мозга.

– Наряду с неврологическим исследованием важную диагностическую роль при травматическом миелите играет контрастная миелография. Проведение данного исследования помогает оценить размеры отека спинного мозга по длине, наличие фрагментов позвоночника, вызывающих компрессию спинного мозга, что, в свою очередь, существенно влияет на выбор лечения. При наличии фрагментов, вызывающих компрессию, необходимо оперативное лечение.

|  |  |

| Рис. 4. Травматический миелит у котенка после падения. Блок ликвора в грудном отделе. Рис. 5. Восходящая миеломаляция. Рис. 6. При вскрытии – разжижение всего спинного мозга. | ||

Профилактика миелита

Профилактика миелита заключается в предупреждении бактериальных инфекций, токсикозов, аллергических и вирусных заболеваний, в обеспечении животного полноценной пищей, ограждении его от травм спинного мозга.

Лечение

Выбор лечения и его прогнозы зависят от многих факторов, в том числе от состояния животного, его возраста и локализации поражения спинного мозга. Но в любом случае это сложный и длительный процесс. При определенных случаях заболевания и своевременном обращении в ветеринарную клинику можно рассчитывать на полное восстановление функций спинного мозга. Но даже при более сложном состоянии пациента длительное лечение и забота смогут поддерживать его жизнь на удовлетворительном уровне.