История «Аленького цветочка» С. Т. Аксакова

[ Дальше. ]

Впервые русские читатели познакомились с «Аленьким цветочком» более 160 лет тому назад, когда известный писатель С.Т. Аксаков опубликовал свою автобиографическую книгу «Детские годы Багрова-внука», рассказывающую о своем детстве, проведенном на Южном Урале, в родовом имении в селе Аксаково Бугурусланского района Оренбургской области. Усадьба, которая называлась Ново-Аксаково или Знаменское, было основано в конце 60-ых годов XVIII века дедом писателя Степаном Михайловичем Аксаковым.

В этой книге повествуется, в частности, и о том, как во время болезни ключница Пелагея рассказывала ему сказки. Среди них – волшебная история про купца, привезшего своей дочери аленький цветочек.

«В некиим царстве, в некиим государстве жил-был богатый купец, именитый человек. Много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных камениев, золотой и серебряной казны; и было у того купца три дочери, все три красавицы писаные, а меньшая лучше всех. »

Писатель так об этом рассказывал: «Скорому моему выздоровлению мешала бессонница. По совету тетушки, позвали один раз ключницу Пелагею, которая была великая мастерица рассказывать сказки и которую даже покойный дедушка любил слушать. Пришла Пелагея, немолодая, но еще белая, румяная. села у печки и начала говорить, немного нараспев: «В неком царстве, в неком государстве. ».

Нужно ли говорить, что я не заснул до окончания сказки, что, напротив, я не спал долее обыкновенного? На другой же день выслушал я в другой раз повесть об «Аленьком цветочке». С этих пор, до самого моего выздоровления, Пелагея ежедневно рассказывала мне какую-нибудь из своих многочисленных сказок. ».

Пелагея была дочерью крепостного крестьянина Оренбургской губернии.В юности во времена Пугачевского бунта со своим отцом она бежала от жестокого обращения своего хозяина-помещика Алакаева из Оренбурга в Астрахань. Там она прожила 20 лет, вышла замуж, овдовела. Служила в купеческих домах, даже у персидских купцов, где слышала восточные сказки — в том числе знаменитую «Тысячу и одну ночь». Узнав, что старый хозяин умер, а новые хозяева теперь Аксаковы, она вернулась в поместье. Пелагея была ключницей в доме Аксаковых. В старину ключница заведовала всеми съестными припасами в доме, у нее хранились ключи от всех помещений, в ее ведении была и домашняя прислуга.

У Пелагеи был особый дар рассказывать сказки, она их на свой манер «литературно перерабатывала», а, так же, создавала свои.

Прошло много лет.

Осенью 1854 года в подмосковное Абрамцево, где он жил почти безвыездно, приехал из Петербурга средний сын, Григорий, и привез с собою пятилетнюю дочь Оленьку. Кажется, именно тогда Сергей Тимофеевич в последний раз почувствовал себя здоровым и молодым. Радостная, бегала Оленька по дому и не умолкала никак: «Дедушка, ты обещал пойти на реку. Дедушка, а где лесной Мишка живет. Дедушка, расскажи сказку. »

И он стал рассказывать ей про свои детские игры, про старые книжки, что запоем читал когда-то в далекой Уфе, про свои зимние и летние поездки из города в деревню и обратно, про рыбную ловлю, которой увлекся едва ли не с младенчества, про бабочек, которых ловил и собирал. Но сказки – не было. Погостив, Оленька уехала. Настала зима. 26 декабря 1854 года ей исполнилось шесть лет, и дедушка послал ей подарок: стихотворение – совершенно детское и гениальное в простоте своей:

Обещание свое дед исполнил, хоть и не через год, а немного позже, уже почти перед смертью. К тому времени он был очень болен и почти слеп, поэтому сам не писал, а диктовал дочерям свои воспоминания.

Сам Аксаков так писал сыну Ивану: «Я теперь занят эпизодом в мою книгу: я пишу сказку, которую я в детстве знал наизусть и рассказывал на потеху всем со всеми прибаутками сказочницы Пелагеи. Разумеется, я совсем забыл о ней; но теперь, роясь в кладовой детских воспоминаний, я нашел во множестве разного хлама кучку обломков этой сказки, а как она войдет в состав «Дедушкиных рассказов», то я принялся реставрировать эту сказку».

Какие бы времена и нравы не господствовали, люди всегда тянутся к сказке, к торжеству добра. «Аленький цветочек» — иллюстрация торжества света над тьмой, добра над злом, любви над ненавистью. Сказка учит тому, что цели необходимо добиваться добротой и человечностью. Только они должны быть вознаграждены, а подлость и зависть не могут воздаться счастьем и удачей.

Кто автор сказки про Аленький цветочек

Известное детское произведение «Аленький цветочек» по праву занимает почетное место в «золотом фонде» русских сказок. Оно полюбилось уже нескольким поколениям детей, по нему снято несколько мультфильмов и фильмов. Многие люди считают эту сказку частью народного творчества, и мало кто знает, что на самом деле эта необычная история любви имеет своего автора. Им является русский писатель Сергей Тимофеевич Аксаков.

История появления

Впервые читатели смогли познакомиться с «Аленьким цветочком» еще в 1858 году. Именно тогда известный писатель Сергей Аксаков опубликовал автобиографию под названием «Детские годы Багрова-внука». В ней рассказывалось о детстве автора, которое он провел на Южном Урале.

Большую часть произведения занимают воспоминания о ключнице Пелагее, которая развлекала его различными сказочными историями во время болезни. Среди них была сказка о купце, который в поисках аленького цветка для любимой дочери наткнулся на страшное чудовище. Чтобы не прерывать рассказ, писатель не стал включать его в текст повествования, а поместил историю, записанную со слов ключницы, в приложение своей книги. В первой редакции сказка имела иное название, а именно «Оленькин цветочек». Оно было выбрано неслучайно, историю назвали в честь внучки автора — Ольги.

Ключница Пелагея

Ключница Пелагея является не придуманным персонажем, а действительно существовавшим человеком. Она служила во многих купеческих семьях того времени, и даже работала на персидских купцов. Именно в их семьях ключница услышала и запомнила множество занятных восточных сказок. У этой женщины был настоящий дар рассказчицы, особенно ей удавались сказочные истории. Именно за этот талант ее очень любили в семье Аксаковых.

Она довольно часто развлекала маленького Сережу волшебными историями, но «Аленький цветочек» нравился ему больше всех. Когда Сергей Тимофеевич вырос и занялся написанием книг, он смог поделиться этой чудесной сказкой с другими людьми, использовав весь свой талант. Многие его современники, даже Гоголь и Пушкин, восхищались поэтичностью и образностью слога писателя.

Литературная обработка Аксакова сделала сказку «Аленький цветочек» поистине завораживающей, ведь автор постарался сохранить поэтичность и напевность народного языка.

Герои сказки

В этой сказке присутствуют различные персонажи, но все же сюжет развивается вокруг трех главных героев:

Второстепенные герои:

Описание сюжета

Один богатый купец собирается в заморские страны, чтобы торговать. Перед отъездом он интересуется у трех своих дочерей, какие подарки они хотят получить. Старшая просит золотой венец, средняя волшебное зеркало, а младшая лишь один аленький цветочек.

Возвращаясь домой, купец сталкивается с разбойниками и убегает от них в дремучий лес. В чаще он натыкается на роскошный дворец, в котором нет ни единой души, но на столе сами собой появляются угощения. Отведав яства, купец благодарит неведомого хозяина и отправляется прогуляться по саду. Там он видит тот самый цветок, который просила любимая дочь и срывает его. Тут появляется разгневанный владелец замка — ужасное чудовище. Он обвиняет купца в воровстве и неблагодарности, и потому приговаривает к смерти.

Испугавшись, купец делится с ним историей о желании своей дочери. Чудовище решает сжалиться и отпускает гостя с дорогими подарками, но делает ему условие — в течение трех дней купец должен прислать к нему во дворец одну из своих дочерей. Тот соглашается и получает волшебный перстень, который способен перенести любого человека в желаемое место.

Купец надевает волшебный перстень и вмиг оказывается на пороге собственного дома вместе со своими слугами и добром. Купец отдает девушкам подарки, а наутро рассказывает дочерям о своих злоключениях и каждой предлагает отправиться к чудовищу. Старшие отказываются, а младшая прощается с семьей, надевает перстень и исчезает.

Во дворце девушка живет в достатке и роскоши, чудовище называет ее своей госпожой, а та, в свою очередь, всегда мила с ним и одаривает ласковыми словами. Поначалу хозяин замка не показывает купеческой дочке свое лицо, но вскоре поддается ее уговорам. Девушка быстро привыкает к его внешнему виду и они начинают часто гулять по саду, ведя дружеские разговоры. Вскоре она видит сон о том, что отец болен и чудовище отпускает девушку домой. Хозяин замка предупреждает, что если она не вернется через три дня, то он погибнет.

Дома купеческая дочка рассказывает семье о своей прекрасной жизни во дворце. Отец очень за нее рад, а вот сестры начинают завидовать и уговаривать девушку не возвращаться обратно, но та отказывается. Тогда сестры несколько раз переводят стрелки часов назад, из-за чего девушка не успевает вернуться вовремя и находит чудовище мертвым.

Купеческая дочь обнимает своего друга и кричит, что любит его как жениха. После чего гремит гром и девушка, испугавшись, падает в обморок. Очнувшись, она видит рядом с собой красавца. Он рассказывает девушке, что в чудовище его обратила злая волшебница, но купеческая дочка своей любовью смогла вернуть ему прежний облик. Принц говорит, что теперь они могут пожениться и она станет королевой. Купец очень рад такому зятю и благословляет молодых. Сказка заканчивается пышной и богатой свадьбой.

Анализ произведения

Некоторые люди считают, что «Аленький цветочек» на самом деле «русифицированная версия» зарубежного произведения «Красавица и чудовище», написанного Лепренсом де Бомоном. В то время его перевели на русский язык и часто публиковали в сборниках поучительных рассказов для детей. Но Сергей Аксаков узнал об этой сказке намного позже и был удивлен такому сходству с любимой детской историей.

Но стоит отметить, что сюжет про девушку, которая полюбила ужасное чудовище за его доброту, был довольно распространен в сказках и легендах многих народов еще с античных времен. Такие истории были популярны не только среди славян их также рассказывали в Англии, Швейцарии, Турции, Китае и других странах.

В русской литературе еще до Аксакова обработкой подобной сказки занимался Ипполит Богданович в своей поэме «Душенька», написанной в 1778 году. А это было аж за восемьдесят лет до появления «Аленького цветочка». Но все же особую популярность история получила благодаря Сергею Аксакову, сумевшему так пересказать эту сказку, что она полюбилась миллионам людей разных возрастов.

Видео

Из этого видео вы узнаете о смысле популярной и любимой многими сказки Сергя Аксакова.

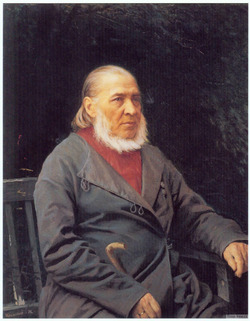

Автор «Аленького цветочка»

Конечно же, это Сергей Тимофеевич Аксаков. Именно ему мы обязаны прекрасными мгновениями, пережитыми в детстве при прочтении сказки мамой и немного позже при просмотре мультфильма.

Это истинно народная русская сказка и пришла она к Аксакову из народных сказаний, благодаря его няне. Как многое было почерпнуто Александром Сергеевичем Пушкиным от своей няни Арины Родионовой, так и внутренний мир Аксакова обогатили рассказы и сказки ключницы Пелагеи.

Аксаков родился 1 октября в Уфе в семье потомственных дворян. Отец его Тимофей Степанович Аксаков был прокурором Верхнего земского суда. Мать Мария Николаевна в девичестве Зубова дочь помощника оренбургского наместника.

Большое влияние на будущего писателя оказал дедушка Степан Михайлович Аксаков своими рассказами о том, что род Аксаковых происходит от «знаменитого рода Шимона» – полумифического варяга, племянника короля норвежского, приехавшего в Россию в 1027 году.

Детство Аксакова прошло в Уфе и в имении Ново-Аксаково, на просторах степной природы.

Своей любовью к природе Аксаков обязан отцу, в то время как мать предпочитала жить в городских условиях.

В имении Ново-Аксаково маленький Серёжа смог подружиться с крестьянскими детьми, узнать ближе жизнь народа, наполненную тяжёлым трудом. Он прислушивался к песням и сказкам, что рассказывали дворовые, от крепостных девушек узнал о святочных играх. Больше всего народных сказаний он услышал от ключницы Пелагеи и они запомнились ему на всю жизнь.

Мать Аксакова была женщиной образованной, и именно она научила сына читать и писать к четырём годам. В 1799 году мальчика отдали в гимназию, но вскоре сильно скучавшая без сына мать взяла его обратно. Сам Аксаков писал, что в гимназии у него из-за нервного и впечатлительного характера начала развиваться болезнь похожая на падучую.

Он ещё год прожил в деревне, но в 1801 году мальчик всё-таки поступил в гимназию. В своих «Воспоминаниях» он потом отзывался о преподавании в гимназии весьма критично, но, тем не менее, с благодарностью говорил о некоторых своих учителях – И. И. Запольском и Г. И. Карташевском, надзирателе В. П. Упадышевском и учителе русского языка Ибрагимове. Все они были воспитанниками Московского университета.

У Запольского и Карташевского Сергей Аксаков жил в качестве пансионера.

Учился Аксаков в гимназии хорошо, в некоторые классы переходил с наградами и похвальными листами. В 1805 году в возрасте 14 лет Аксаков поступил в Казанский университет.

Университет занимал часть помещений гимназии, и часть учителей были назначены профессорами, лучшие ученики старших классов произведены в студенты. Это было очень удобно для учеников. Аксаков, например, слушая университетские лекции, продолжал учиться по некоторым предметам в гимназии. Не было в то время в университете и разделения на факультеты, поэтому студенты слушали самые разные науки – классическую литературу, историю, высшую математику, логику, химию и анатомию…

В университете Аксаков выступал в любительском театре и начал писать стихи. Первое его стихотворение появилось в гимназическом рукописном журнале «Аркадские пастушки». Особенно большой успех имело стихотворение «К соловью». Вдохновившись этим, Сергей Аксаков, вместе со своим другом Александром Панаевым и будущим математиком Перевозчиковым, основал в 1806 году «Журнал наших занятий».

В марте 1807 года С. Т. Аксаков оставил Казанский университет, не окончив его. Причиной этому было, скорее всего, получение семейством большого наследства от тетки, Куроедовой. После чего вся семья Аксаковых переехала сначала в Москву, а потом в Санкт-Петербург, где Сергей стал работать переводчиком при комиссии по составлению законов.

Но больше всего Аксакова привлекала литературная и театральная жизнь Петербурга. И он влился в литературно-общественную и театральную жизнь столицы. В это время Аксаков познакомился с Г. Р. Державиным, А. С. Шишковым артистом-трагиком, Я. Е. Шушериным. Позднее писатель напишет о них прекрасные мемуарно-биографические очерки.

В 1816 Сергей Аксаков женился на дочери Суворовского генерала Ольге Заплатиной. Матерью Ольги была турчанка Игель-Сюма, которую взяли в возрасте двенадцати лет при осаде Очакова, окрестили и воспитали в Курске, в семействе генерала Воинова. К сожалению, Игель-Сюма умерла в возрасте тридцати лет.

После свадьбы молодые переехали в родовое имение Ново-Аксаково. Своё родовое гнездо писатель опишет в «Семейной Хронике» под названием Нового Багрова. У пары родилось десять детей.

Ольга Семеновна, супруга писателя будет не только хорошей матерью и умелой хозяйкой, но и помощницей в литературных и служебных делах мужа.

Пять лет Аксаковы жили в доме родителей писателя, но позднее, в 1821 году, когда у них уже было четверо детей, отец согласился поселить семью сына отдельно и отдал им село Надежино, в Белебеевском уезде Оренбургской губернии. Это село фигурирует в «Семейной Хронике» под названием Парашино.

Перед тем, как переехать на новое место жительства, Сергей Аксаков с семьёй поехал в Москву, где они прожили всю зиму 1821 года.

В Москве писатель встретился со своими старыми знакомыми в театральном и литературном мире, подружился с Загоскиным, водевилистом Писаревым, директором театра и драматургом Кокошкиным, драматургом князем А. А. Шаховским и другими интересными людьми. После публикации Аксаковым перевода 10-й сатиры Буало, его избрали в члены «Общества любителей российской словесности».

Летом 1822 года семья Аксаковых приехала в Оренбургскую губернию и прожила там несколько лет. Но с ведением хозяйства у писателя не ладилось, к тому же пришла пора определять в учебные заведения детей.

В августе 1826 года С. Т. Аксаков с семьёй перебрался в Москву.

В 1827 году устроился работать цензором вновь учрежденного отдельного московского цензурного комитета, а с 1833 по 1838 служил инспектором Константиновского межевого училища, а после его преобразования в «Константиновский межевой институт», был первым директором.

И в то же время Аксаков продолжал уделять много времени своей литературной деятельности. В доме Аксакова в подмосковном имении Абрамцево собирались писатели, журналисты, историки, актёры, критики, философы.

В 1833 году умерла мать Аксакова. А в 1834 году был опубликован его очерк «Буран», который в дальнейшем стал прологом автобиографических и природоведческих произведений Аксакова.

В 1837 году ушёл из жизни отец, оставив сыну приличное наследство.

В 1839 году здоровье Аксаково расстроилось и писатель окончательно вышел в отставку.

Аксаков дружил с Погодиным, Надеждиным, в 1832 году он познакомился с Гоголем, с которым продолжал дружить 20 лет, в доме С. Т. Аксакова Гоголь часто читал свои новые произведения. И в свою очередь Гоголь был первым слушателем произведений Аксакова.

Интересно, что на мировоззрение и творчества Аксакова оказывали немалое влияние и его подросшие сыновья – Иван и Константин.

В 1840 году Аксаков начал писать «Семейную Хронику», но в окончательном виде она появилась лишь в 1846 году. В 1847 году появились «Записки об ужении рыбы», в 1852 году «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», в 1855 году «Рассказы и воспоминания охотника». Все эти произведения были благосклонно встречены читателями и принесли автору известность.

«В ваших птицах больше жизни, чем в моих людях», говорил С. Т. Аксакову Гоголь.

О «Записках ружейного охотника» тепло отозвался И. С. Тургенев, признав первоклассным описательный талант автора.

В 1856 году появилась «Семейная Хроника», которая так же пришлась по вкусу публике.

В 1858 году Аксаков выпустил продолжение «Семейной Хроники» – «Детские годы Багрова-внука».

К сожалению, ухудшилось здоровье писателя, он стал терять зрение, а весной 1858 года болезнь стала причинять ему серьёзные страдания. Пошатнулось и материальное благосостояние семьи.

Тяжело больным писатель написал «Зимнее утро», «Встречу с мартинистами».

Последнее лето Аксаков прожил на даче под Москвой. Он уже не мог писать сам и диктовал свои новые произведения.

Его «Собирание бабочек» появилось в печати после кончины писателя в «Братчине», сборнике, изданном бывшими студентами Казанского университета, под редакцией П. И. Мельникова.

30 апреля 1859 года Аксакова не стало.

Похоронен Сергей Тимофеевич на погосте Симонова монастыря в Москве.

Я думаю, что всем, кто любит природу, стоит прочесть произведения Аксакова. А его «Хроники» помогут лучше узнать историю и быт России XIX века. И, как мне кажется, чем мы лучше знаем и понимаем прошлое своей земли, тем легче нам разобраться в настоящем и строить будущее.

Библиотека для детей

Сказка Аленький цветочек: автор и история создания

«Аленький цветочек» по праву входит в «золотой фонд» русских сказок. Ей зачитывается не первое поколение детей, по ней снимают фильмы и мультфильмы. Ее привыкли воспринимать как народную, и далеко не все поклонники истории любви красавицы и чудища знают, кто же написал «Аленький цветочек».

Впервые русские читатели познакомились с «Аленьким цветочком» в 1858 году, когда известный писатель Сергей Тимофеевич Аксаков опубликовал свою автобиографическую книгу «Детские годы Багрова-внука», рассказывающую о детстве писателя, проведенном на Южном Урале.

В ней он рассказывал, в частности и о том, как в детстве во время болезни ключница Пелагея рассказывала ему сказки. Волшебная история про купца, привезшего дочери аленький цветочек и про всепобеждающую любовь, была среди этих историй. Чтобы не прерывать повествование, писатель не стал включать текст сказки, записанной со слов Пелагеи, в текст книги, а поместил эту историю в приложение. В первой редакции сказка называлась «Оленькин цветочек» — в честь любимой внучки писателя Ольги.

Ключница Пелагея — реальный персонаж. Она много служила в купеческих домах, в том числе и у персидских купцов. И слышала там много знаменитых восточных сказок. У нее был дар рассказчицы, «великой мастерицы» рассказывать сказки, за что ее особо любили в семье Аксаковых. Она часто рассказывала маленькому Сереже на ночь волшебные истории, а «Аленький цветочек» нравился ему особо. Когда Сергей Аксаков вырос, он рассказывал ее уже сам, и образностью и поэтичностью его слога восхищались многие его современники, включая Пушкина и Гоголя.

Литературная обработка «Аленького цветочка», сделанная Аксаковым, сохранила напевность и поэтичность народного языка, сделав сказку поистине завораживающей.

Некоторые полагают, что «Аленький цветочек» — «русифицированная версия» сказки «Красавица и зверь» (в другом варианте перевода — «Красавица и чудовище») Лепренс де Бомон, публиковавшейся в то время в сборниках переводных нравоучительных историй для детей. Однако Сергей Аксаков познакомился с этой историей намного позже, и, по его словам, был немало удивлен сюжетному сходству с любимой с детства сказкой.

На самом деле сюжет про девушку, оказавшуюся в «заложниках» у незримого чудища и полюбившую его за доброту — очень древний и распространенный еще со времен античности (например, история Амура и Психеи). Такие сказки рассказывали в Италии и Швейцарии, в Англии и Германии, в Турции, Китае, Индонезии… Популярен этот сюжет и среди славянских народов.

В русской литературе до Аксакова эту историю литературно обрабатывал также Иполлит Богданович — в поэме «Душенька», увидевшей свет в 1778 году, за 80 лет до выхода «Аленького цветочка». Однако своей популярностью эта история обязана именно Сергею Аксакову, сумевшего рассказать любимую сказку своего детства так, что ее полюбили миллионы людей.

Аленький цветочек — Аксаков С. — Отечественные писатели

Аленький цветочек (сказка)

В некиим царстве, в некиим государстве жил—был богатый купец, именитый человек. Много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных камениев, золотой и серебряной казны и было у того купца три дочери, все три красавицы писаные, а меньшая лучше всех; и любил он дочерей своих больше всего своего богатства, жемчугов, драгоценных камениев, золотой и серебряной казны – по той причине, что он был вдовец и любить ему было некого; любил он старших дочерей, а меньшую дочь любил больше, потому что она была собой лучше всех и к нему ласковее.

Вот и собирается тот купец по своим торговым делам за море, за тридевять земель, в тридевятое царство, в тридесятое государство, и говорит он своим любезным дочерям:

— Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои пригожие, еду я по своим купецким делам за тридевять земель, в тридевятое царство, тридесятое государство, и мало ли, много ли времени проезжу – не ведаю, и наказываю я вам жить без меня честно и смирно, и коли вы будете жить без меня честно и смирно, то привезу вам такие гостинцы, каких вы сами захотите, и даю я вам сроку думать на три дня, и тогда вы мне скажете,

каких гостинцев вам хочется.

Думали они три дня и три ночи и пришли к своему родителю, и стал он их спрашивать, каких гостинцев желают.

Старшая дочь поклонилась отцу в ноги да и говорит ему первая:

— Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни мехов черного соболя, ни жемчуга бурмицкого, а привези ты мне золотой венец из камениев самоцветных, и чтоб был от них такой свет, как от месяца полного, как от солнца красного, и чтоб было от него светло в темную ночь, как среди дня белого. Честной купец призадумался и сказал потом:

— Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, привезу я тебе таковой венец; знаю я за морем такого человека, который достанет мне таковой венец; а и есть он у одной королевишны заморской, а и спрятан он в кладовой каменной, а и стоит та кладовая в каменной горе, глубиной на три сажени, за тремя дверьми железными, за тремя замками немецкими. Работа будет немалая: да для моей казны супротивного нет.

Поклонилась ему в ноги дочь середняя и говорит:

— Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных мехов соболя сибирского, ни ожерелья жемчуга бурмицкого, ни золота венца самоцветного, а привези ты мне тувалет из хрусталю восточного, цельного, беспорочного, чтобы, глядя в него, видела я всю красоту поднебесную и чтоб, смотрясь в него, я не старилась и красота б моя девичья прибавлялася.

Призадумался честной купец и, подумав мало ли, много ли времени, говорит ей таковые слова:

— Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, достану я тебе таковой хрустальный тувалет; а и есть он у дочери короля персидского, молодой королевишны, красоты несказанной, неописанной и негаданной; и схоронен тот тувалет в терему каменном, высоком, и стоит он на горе каменной, вышина той горы в триста сажень, за семью дверьми железными, за семью замками немецкими, и ведут к тому терему ступеней три тысячи, и на каждой ступени стоит по воину персидскому и день и ночь с саблею наголо булатною, и ключи от тех дверей железных носит королевишна на поясе. Знаю я за морем такого человека, и достанет он мне таковой тувалет. Потяжеле твоя работа сестриной, да для моей казны супротивного не.

Поклонилась в ноги отцу меньшая дочь и говорит таково слово:

— Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных соболей сибирских, ни ожерелья бурмицкого, ни венца самоцветного, ни тувалета хрустального, а привези ты мне аленький цветочек, которого бы не было краше на белом свете.

Призадумался честной купец крепче прежнего. Мало ли, много ли времени он думал, доподлинно сказать не могу; надумавшись, он целует, ласкает, приголубливает свою меньшую дочь, любимую, и говорит таковые слова:

— Ну, задала ты мне работу потяжеле сестриных: коли знаешь, что искать, то как не сыскать, а как найти то, чего сам не знаешь? Аленький цветочек не хитро найти, да как же узнать мне, что краше его нет на белом свете? Буду стараться, а на гостинце не взыщи.

И отпустил он дочерей своих, хороших, пригожих, в ихние терема девичьи. Стал он собираться в путь, во дороженьку, в дальние края заморские. Долго ли, много ли он собирался, я не знаю и не ведаю: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Поехал он в путь, во дороженьку.

Вот ездит честной купец по чужим сторонам заморским, по королевствам невиданным; продает он свои товары втридорога, покупает чужие втридешева, он меняет товар на товар и того сходней, со придачею серебра да золота; золотой казной корабли нагружает да домой посылает.

Отыскал он заветный гостинец для своей старшей дочери: венец с камнями самоцветными, а от них светло в темную ночь, как бы в белый день. Отыскал заветный гостинец и для своей средней дочери: тувалет хрустальный, а в нем видна вся красота поднебесная, и, смотрясь в него, девичья красота не стареется, а прибавляется. Не может он только найти заветного гостинца для меньшой, любимой дочери – аленького цветочка, краше которого не было бы на белом свете.

Поворотил он назад – нельзя идти, направо, налево – нельзя идти; сунулся вперед – дорога торная. «Дай постою на одном месте, – может, зарево пойдет в другую сторону, аль прочь от меня, аль потухнет совсем».

Вот и стал он, дожидается; да не тут—то было: зарево точно к нему навстречу идет, и как будто около него светлее становится; думал он, думал и порешил идти вперед. Двух смертей не бывать, а одной не миновать. Перекрестился купец и пошел вперед. Чем дальше идет, тем светлее становится, и стало, почитай, как белый день, а не слышно шуму и треску пожарного.

Выходит он под конец на поляну широкую и посередь той поляны широкой стоит дом не дом чертог не чертог, а дворец королевский или царский весь в огне, в серебре и золоте и в каменьях самоцветных, весь горит и светит, а огня не видать; ровно солнышко красное, инда тяжело на него глазам смотреть. Все окошки во дворце растворены, и играет в нем музыка согласная, какой никогда он не слыхивал.

Входит он на широкий двор, в ворота широкие растворенные; дорога пошла из белого мрамора, а по сторонам бьют фонтаны воды, высокие, большие и малые. Входит он во дворец по лестнице, устланной кармазинным сукном, со перилами позолоченными; вошел в горницу – нет никого; в другую, в третью – нет никого; в пятую, десятую – нет никого; а убранство везде царское, неслыханное и невиданное: золото, серебро, хрустали восточные, кость слоновая и мамонтовая.