Эра маловязких масел

В последние годы вопрос экологии становится одним из самых важных в автомобилестроении. Производители автокомпонентов, следуя нормам и требованиям современного рынка, вынуждены поспевать за рекомендациями автопроизводителей. Последние с недавнего времени начали продвигать среди потребителей маловязкие моторные масла: 5W-20 и 0W-20. Выброс CO2 в атмосферу у таких продуктов значительно ниже, чем при использовании материалов с маркировкой 5W-30 и 5W-40. Производители таких популярных автомобилей с объемом двигателя 2,5 л, как Toyota Camry, Lexus RX 350, Honda Accord, стали рекомендовать использование моторных масел вязкостью только 0W-20 еще в 2010 году. Это было продиктовано стремлением экономить топливо и снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Но маловязкие моторные масла до сих пор не имеют широкого применения в связи с тем, что подобные продукты подходят не каждому двигателю и могут отрицательно повлиять на его ресурс. Поскольку высокотемпературная вязкость масел 0W-20 и 5W-20 значительно ниже, то и толщина масляной пленки в двигателе меньше, что увеличивает вероятность преждевременного износа двигателя. Тем не менее у маловязких моторных масел существует ряд преимуществ, о которых хотелось бы рассказать.

Экономия топлива и сокращение эмиссии отработавших газов

Низкая вязкость моторного масла обеспечивает меньшее сопротивление деталей двигателя и лучший теплоотвод, в связи с этим передается больше крутящего момента на колеса, и в совокупности факторов экономия топлива при использовании масел 0W-20 и 5W-20 выше. Например, использование моторного масла вязкостью 0W-20 дает 1,5–5% экономии топлива по сравнению с маслами вязкостей 5W-30 и 5W-40.

Уменьшение износа двигателя

В настоящее время двигатели разрабатываются с большей поверхностью подшипников, что снижает удельную нагрузку на механизмы. Несущая поверхность современных двигателей гладкая и менее пористая, меньше зазоры между деталями, а соответственно высоковязкие моторные масла просто не могут поступать во все необходимые участки механизмов. Например, у автомобилей Honda Civiс Hybrid и Honda Insight зазоры подшипников составляют 0,024 мм. Как показывают исследования компании Ford, 75% износа двигателя происходит во время его запуска. Эта цифра существенно сократится, если используется моторное масло вязкостей 0W-20 или 5W-20, так как такое масло способно быстрее поступить во все участки двигателя, что позволит дольше сохранить детали в рабочем состоянии. Что касается гибридных автомобилей, в которых работают то электромотор, то ДВС, применение низковязкого масла просто необходимо.

Охлаждение двигателя

Процесс циркуляции маловязкого моторного масла происходит значительно быстрее, а следовательно, и теплоотвод от поверхности деталей двигателя также осуществляется лучше, чем при использовании высоковязких масел. Основной довод противников применения смазочных материалов 0W-20 и 5W-20 – это низкое значение HTHS вязкости, при которой толщина масляной пленки существенно тоньше масел вязкости 5W-30 и 5W-40, что увеличивает износ двигателя в условиях высоких температур. HTHS – это высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига. HTHS измеряется в миллипаскалях в секунду при температуре 150°С. Большинство моторных масел классов вязкости 5W-30 и 5W-40, которые чаще всего используются автомобилистами, имеют вязкость HTHS> 3,5 мПас. Японскими исследователями из Toyota R&D было выявлено, что значение в 2,6 мПас для HTHS вязкости является критичным, при котором начинается износ деталей двигателей, больше всего подверженных температурным нагрузкам: поршневых колец, подшипников и кулачков. А моторные масла 5W-20 и 0W-20 могут иметь вязкость HTHS ниже 2,6 мПас (рис. 1). Чем выше обороты двигателя, тем больше износ, увеличивающийся пропорционально оборотам. Однако, как видно из графика, при значении HTHS вязкости выше 2,6 мПас износ деталей двигателя практически не меняется. Изучив все плюсы и минусы маловязких моторных масел, голландский бренд AIMOL выпустил продукты AIMOL X-Line 0W-20 и 5W-20, которые подходят для самых современных японских, американских и корейских автомобилей, в том числе и гибридных. Моторные масла AIMOL Х-Line обеспечивают максимальную топливную экономичность и уменьшают количество выбросов СО2 в атмосферу. Помимо этого, AIMOL X-Line 0W-20 и 5W-20 обладают HTHS вязкостью выше «пороговой» 2,6 мПас, при которой влияние на износ двигателя не является критичным. При разработке моторных масел серии AIMOL X-Line основной упор был сделан на обеспечение высоких противоизносных свойств масел 0W-20 и 5W-20. Помимо усиленного пакета противоизносных компонентов, масла AIMOL X-Line 0W-20 и 5W-20 содержат инновационные антифрикционные компоненты на основе органического молибдена. Органический молибден – это полностью растворимая в масле присадка. Основное отличие органического молибдена от традиционного дисульфида молибдена, который чаще всего встречается в рецептурах других моторных масел и придает им характерный черно-серый цвет, – это то, что органический молибден не оседает на деталях двигателя и поршневых кольцах, а также не является абразивом и не забивает фильтры. Кроме того, органический молибден более устойчив к окислению и не образует губительный для механизмов двигателя триоксид молибдена. Другой важной особенностью органического молибдена является то, что он покрывает поверхность металла ровным тонким слоем (толщиной от 0,001 до 0,002 мкм), уменьшая шероховатость, заполняя микротрещины и выравнивая поверхностный слой. Благодаря этому поверхность трения образует «зеркальный» слой, который и снижает трение, а соответственно рабочую температуру и износ (рис. 2). Далее, во время эксплуатации автомобиля под воздействием температуры и давления происходит преобразование органического молибдена в твердую смазочную пленку, которая имеет пластинчатую структуру, с заключенными атомами серы между слоями. Благодаря высокой концентрации органического молибдена образующийся слой имеет очень низкий коэффициент трения – 0,04–0,08, что и гарантирует маслам серии AIMOL X-Line превосходные противоизносные свойства. Илья Пельмегов

Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить?

«Пропала «масса!» – именно это заклинание мы чаще всего слышим при обращении к автоэлектрикам с какими-либо неисправностями в электрооборудовании машины. Что полезно знать о «массе» в автомобиле, и как своими руками поправить дело при ее исчезновении?

Два провода или один?

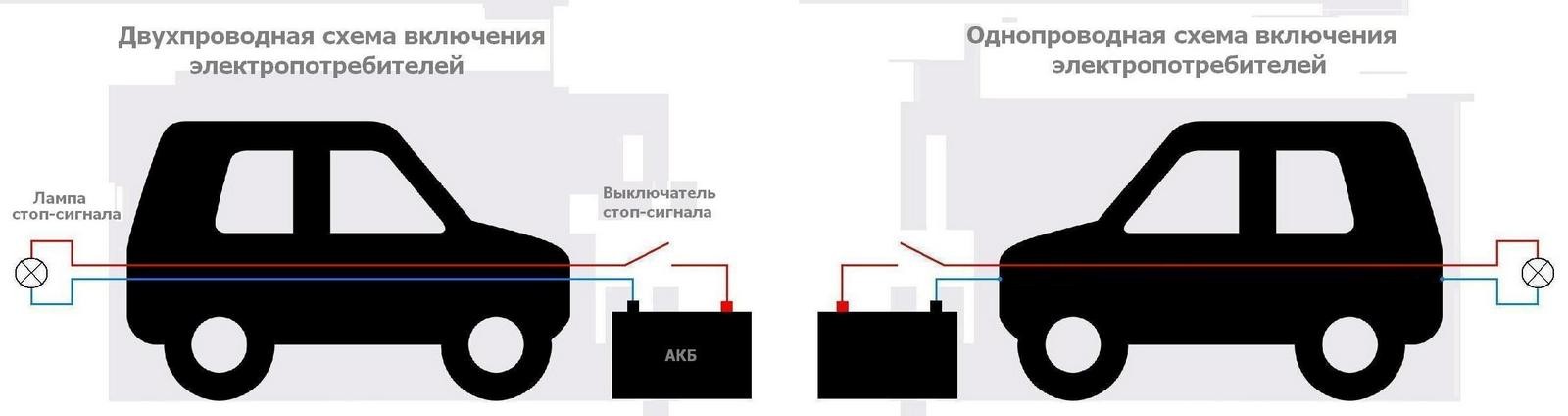

Д ля подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.

Однако как только выпуск автомобилей стал хоть сколько-либо массовым, коммерческая мысль промышленников тут же пошла в направлении экономии и оптимизации, и количество проводов в машине разом сократилось вдвое – в качестве одного из проводов стала использоваться металлическая масса кузова – в просторечии та самая «масса».

На донельзя упрощенной, но вполне наглядной вышеприведенной картинке справа изображена современная схема электрооборудования автомобилей – когда «массой» является минусовой провод бортовой сети. Однако так было не всегда… Приблизительно до 50-х годов ХХ века автопроизводители использовали в качестве «массы» как минус, так и плюс.

Стандарты в автопроме тогда еще не устоялись, а с электротехнической точки зрения не было совершенно никакой разницы, пускать по кузову плюс или минус. Однако к середине века наблюдения выявили более заметное коррозионное разрушение кузовов тех автомобилей, в которых «массой» был именно плюс! Выяснилось, что в этом случае интенсивнее развивается электрохимическая коррозия, обусловленная направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу. В итоге от плюсовой «массы» повсеместно отказались в пользу минусовой – тем более что это не требовало ни малейших дополнительных вложений в производство.

Замена плюса на минус

Среди моделей отечественного автопрома плюс на «массе» встречался у Победы, у Москвичей 401-402 и более ранних, у первого выпуска «21-й» Волги (с 1960 года систему электрооборудования ГАЗ-21 поменяли на традиционную для наших дней). Автомобиль в СССР был товаром сверхдлительного использования, передаваясь из поколения в поколение десятилетиями, и после того как стало известно о вредоносном влиянии плюсовой «массы», изрядное количество владельцев старых Москвичей, Побед и Волг взялось самостоятельно переделывать полярность в электросистеме своих авто. Тем более что в литературе для автомобилистов того времени было немало советов и рекомендаций по такому апгрейду.

В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день. Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.

На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) ‘1956–1958

Сегодня же, как ни странно, наблюдается обратная эволюция! Владельцы редких и восстановленных ГАЗ-21 первой серии и Побед в борьбе за полную аутентичность возвращают автомобилям изначальную конфигурацию электрооборудования, измененную когда-то прежними хозяевами. Усиливающаяся коррозия их уже не беспокоит, поскольку такие машины обычно не используются «на повседневку», 99% времени стоят с отключенной батареей и выезжают лишь несколько раз в год на автофестивали и ретропробеги.

«Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!

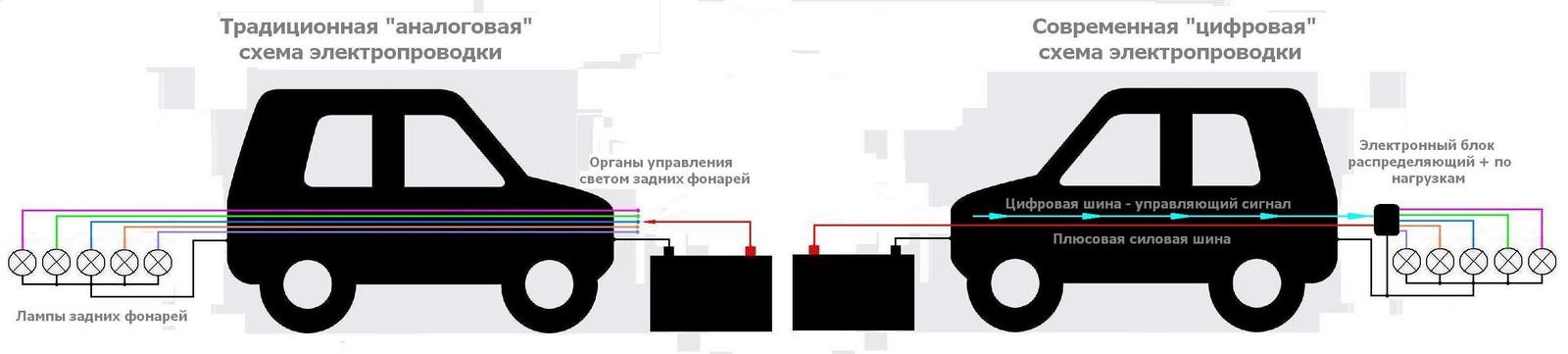

Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.

На простейшем примере это выглядит так. В традиционной электросхеме к многочисленным лампочкам задних фонарей идет через весь кузов как минимум 5 плюсовых проводов — стоп-сигнал, два поворотника, габариты и задний ход (минусовым, разумеется, является кузовная «масса»). В цифровой же конфигурации плюсовой провод – всего один, и еще один тонкий – цифровая шина. По ней блок управления, расположенный непосредственно возле задних фонарей, получает команды и раздает «плюс» тем лампам, которым он в данный момент требуется.

Однако, несмотря на такое изменение концепции электрооборудования, роль «массы», разумеется, не исчезает – наоборот, она даже заметно возрастает! Ибо цифровые блоки управления гораздо чувствительнее к ухудшению контакта с «массой», нежели грубые и «неумные» лампочки и моторчики исполнительных устройств, которые раньше получали питание по простым «аналоговым» плюсовым проводам.

В поисках «массы»

«Пропала масса!» — едва ли не самая любимая мантра автомобильных электриков, поминаемая ими и по делу, и всуе… Слыша это многократно, многие автовладельцы, помнящие как минимум электротехнику по школьной физике, задумываются – кстати, а почему почти всегда теряется именно минусовая «масса», а не плюс? Ведь, казалось бы, они равнозначно необходимы для подвода тока к потребителю…

Ответ тут прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…

В принципе, процедура поиска и восстановления плохого контакта в точках подключения к «массе» несложна и доступна большинству автовладельцев, практикующих самостоятельное обслуживание личного авто. Большинство контактных точек под капотом нетрудно обнаружить вдумчивым разглядыванием. В салоне и багажнике несколько сложнее – немало точек «массы» прячутся под торпедо и обшивками. Но и они конечном счете обнаружимы.

Обычно точки подключения электропроводки к «массе» представляют собой резьбовые шпильки, приваренные к кузову, или резьбовые закладные гайки. Так или иначе, ржавая и окисленная точка «массы» должна быть развинчена гаечным ключом, наконечники проводов, площадка вокруг шпильки, шайбы и гайка зачищены наждачкой, для предупреждения попадания влаги смазаны специальной аэрозольной смазкой для электроконтактов (или, в крайнем случае, консистентными смазками типа Литол-24 или графитки) и собраны в обратном порядке.

Особенно стоит отметить важность так называемых «корончатых» шайб, которые по науке именуются «шайбы стопорные с наружными зубьями» (они же иногда бывают интегрированы в кабельные наконечники). Эта мелкая и, на первый взгляд, не заслуживающая внимания ерундовина крайне важна для обеспечения качественного контакта в точках «массы»!

Дело в том, что кузов на заводе красится в полностью собранном виде – после окраски на нем уже ничего не сверлят и не варят. Соответственно, все резьбовые шпильки, являющиеся точками контакта с «массой», а также места вокруг них оказываются покрытыми краской, которая не проводит электрический ток. Поэтому под кабельный наконечник, надеваемый на шпильку, подкладывается специальная зубчатая шайба – она точечно нарушает изоляцию краски и обеспечивает суммарную большую площадь контакта без риска разрастания ржавого пятна вокруг шпильки со временем. Отсутствие таких шайб – недопустимо, замена их на обычные плоские или гроверные – тоже. Плюс нужно знать, что они, по-хорошему, одноразовые. Однако часто после кузовного ремонта сборщики эти шайбы забывают или игнорируют.

Бывают и курьезные случаи – к примеру, на продукции АвтоВАЗа лет несколько назад владельцы отмечали массовую (вот уж каламбур) проблему плохого контакта в точках массы из-за применения на заводском конвейере странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием.

К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит! К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается – там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер.

Забавно, но порой в поисках «массы» доходят до изрядных крайностей. Отдельная история – так называемая «разминусовка». Сия процедура представляет собой ручное изготовление целого вороха толстенных проводов с клеммами под болт на концах и соединение ими с «массой» и непосредственно с минусовой клеммой аккумулятора под капотом всего того, что уже и так с ними соединено – двигателя, стартера, КПП и прочего.

На самом деле процедура это совершенно безобидная, невредная и даже порой полезная. Изначально она использовалась как метод ремонта и профилактики электрики в немолодых авто, где сложно диагностировать проблемы с «массой». Поэтому вместо замены всей проводки целиком просто пробрасывали качественную дублирующую «массу» везде, где только можно. В результате удавалось устранять трудные «плавающие» проблемы и глюки электрооборудования малой кровью.

Однако впоследствии «разминусовка» превратилась из метода упрощенного ремонта в странноватое «полутюнинговое» мероприятие… Немыслимой толщины провода упаковываются в красивую декоративную изоляцию «а-ля змеиная кожа» и используются фактически для украшения подкапотного пространства. Хотя и с изначальным посылом улучшения стабильности работы двигателя и прочей электроники.

Как работает усилитель класса D, или Не такой как все

При всем разнообразии схемотехнических решений, применяемых в усилителях звука, между ними можно без труда проследить преемственность и постепенное, эволюционное развитие. Сначала был класс А, потом В, потом АВ и все следующие за ним, которые по сути своей являются дальнейшим развитием класса АВ или А со всеми прилагающимися к этому достоинствами и недостатками. Но как же хорошо, что среди производителей Hi-Fi есть настоящие новаторы, которые не боятся внедрять смелые технологические решения! Иначе мы с вами никогда бы и не узнали о существовании усилителей класса D.

История

В мире Hi-Fi класс D имеет самую тяжелую судьбу, и его развитие происходило не благодаря объективным преимуществам, а скорее вопреки сложившемуся мнению. Началось все с того, что классу D буквально сразу повесили обидный, по мнению некоторых аудиофилов, ярлык «цифровой усилитель». И хотя некоторые принципы его работы действительно напоминают работу цифровых схем, по своей сути это абсолютно аналоговое устройство.

Еще одно заблуждение сопровождающее класс D — возраст. Есть мнение, что класс D был разработан совсем недавно и является побочным продуктом современных цифровых технологий. На самом деле, класс D имеет богатую историю, и его первые реализации проектировались еще в эпоху радиоламп. Использовать схемотехнику такого типа для усиления звука (класс D в ламповом исполнении) предложил наш соотечественник Дмитрий Агеев, и произошло это в 1951 году. Примерно в это же время над практической реализацией подобного устройства работал английский ученый Алекс Ривз, а в 1955 году их коллега Роже Шарбонье из Франции, создавая аналогичную схему, впервые применил термин «класс D».

В самом начале, когда велись главным образом теоретические изыскания, судьба класса D казалась безоблачной. Его расчетные характеристики в буквальном смысле достигали предела совершенства. Однако, первая коммерческая реализация 1964 года выявила массу слабых мест, главное из которых — невозможность добиться по-настоящему достойного качества звучания на элементной базе того времени.

Производители не оставляли надежд, и в семидесятых годах попытки вывести усилители класса D на рынок предпринимали такие гиганты Hi-Fi-индустрии, как Infinity и Sony. Обе затеи провалились по той же самой причине, что и в первый раз. Подходящие по быстродействию и классу точности транзисторы стали производиться серийно лишь в восьмидесятых годах, после чего качественная реализация усилителей класса D и стала реальностью. В наше время усилители класса D можно встретить в совершенно различных устройствах: от смартфонов и бытовой аппаратуры до студийного оборудования и High End-систем.

Принцип работы

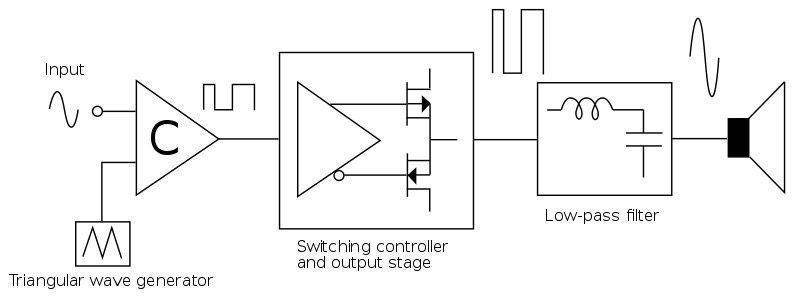

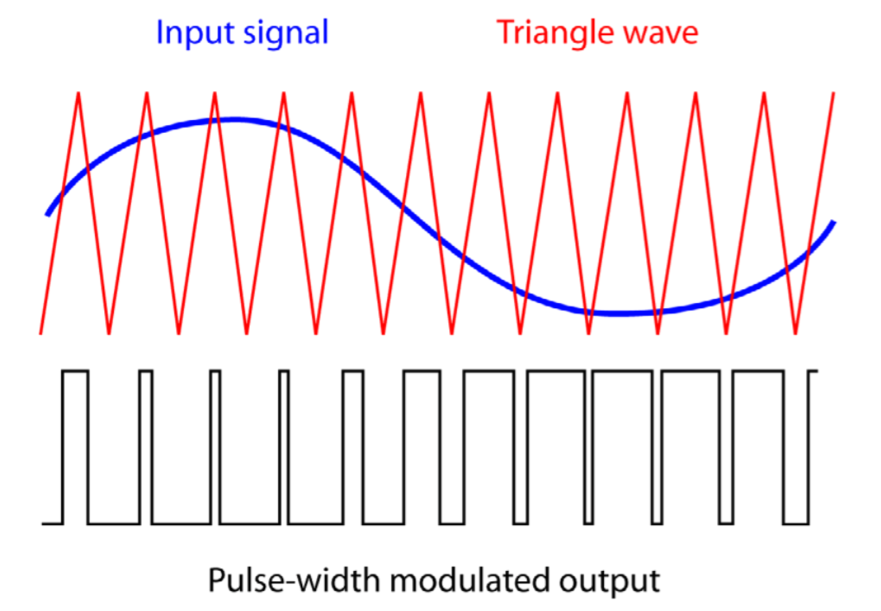

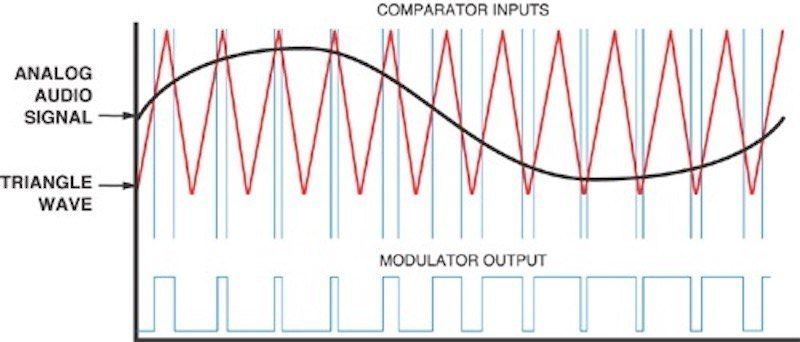

В основе принципа работы усилителей класса D и любых его модификаций, в том числе имеющих самостоятельные буквенные обозначения (классы T, J, Z, TD и другие), лежит принцип Широтно-Импульсной Модуляции или, сокращенно, ШИМ. Модуляция сигнала как метод существует довольно давно и используется как способ хранения и передачи информации. Суть ее заключается в том, чтобы модулировать полезным сигналом некую несущую частоту. Частота выбирается таким образом, чтобы ее было удобно передавать или записывать на носитель. Процесс воспроизведения подразумевает обратную последовательность: выделение полезного сигнала из модулированной несущей частоты. По такому принципу работает и цифровая техника, и радиосвязь, и теле-радиовещание. Тонкость состоит в том, что в случае с ШИМ преследуется совершенно иная цель. Модуляция позволяет привести сигнал в такой вид, чтобы его усиление было максимально простым и эффективным процессом.

В основе схемотехники класса D лежит генератор СВЧ-импульсов (исчисляемых сотнями МГц) несущей частоты и компаратор — устройство, модулирующие эти импульсы, соответственно форме входящего аналогового сигнала. Далее все просто. Модулированный сигнал имеет форму импульсов равной амплитуды, но разной продолжительности, которые усиливаются с помощью пары симметрично включенных быстродействующих транзисторов типа MOSFET. Далее в схеме используется простейший LC-фильтр, демодулирующий усиленный сигнал, а также отсекающий несущую частоту и сопутствующий высокочастотный шум.

Упоминание транзисторов, используемых для усиления порождает резонный вопрос: «а не проще было бы сразу усилить аналоговый сигнал без всяких модуляций?». И именно этот вопрос раскрывает суть усилителей класса D. В обычных усилителях классов A, B, G и прочих их производных транзистор работает с широкополосным сигналом, постоянно меняющимся и по амплитуде, и по частоте. Поведение даже самого лучшего транзистора на разных амплитудах и частотах не 100% одинаково, что неизбежно приводит к искажениям, которые мы знаем как окрашенность или «характер» усилителя. Модулированный сигнал в усилителях класса D меняется дискретно и на полную амплитуду. Таким образом, режим работы транзисторов существенно упрощается и становится куда более прогнозируемым. По сути, они выступают в роли ключа, находясь либо в закрытом, либо в открытом состоянии без промежуточных значений.

Все, что требуется в таком режиме от транзистора — максимально быстро реагировать на изменение уровня сигнала, а поведение его на промежуточных значениях амплитуды не имеет значения. Кроме того, данный режим работы транзистора крайне положительно сказывается на энергоэффективности усилителя, доводя его теоретический КПД до 100%.

Второй наиболее очевидный вопрос касается сходства модулированного аналогового и цифрового сигналов. Обычно это даже не вопрос, а утверждение: «Усилитель класса D — цифровой, а значит правильно подавать на его вход цифровой сигнал, а не аналоговый». Процесс модуляции аналогового сигнала на входе усилителя класса D, действительно, очень напоминает то, что происходит в АЦП при оцифровке звука, однако принцип модуляции принципиально отличается от того, что используется в формате PCM.

Именно по этой причине цифровые входы интегрированных усилителей, работающих в классе D, используют вполне традиционную схему ЦАПа, с аналогового выхода которой сигнал и поступает на вход платы усилителя мощности. Таким образом, аналоговый сигнал является основным и естественным входящим сигналом для усилителей класса D.

Впрочем, существуют и исключения, которые, если разобраться более детально, ничего не меняют в общей картине, а лишь дополняют типовую схемотехнику класса D. Небезызвестный Питер Лингдорф, еще будучи разработчиком в компании NAD, успешно реализовал схему прямого преобразования PCM-потока напрямую в формат ШИМ без традиционной процедуры цифроаналогового преобразования. Эта технология получила название Direct Digital, или говоря по-русски: прямое усиление цифрового сигнала.

Таким образом удалось сократить протяженность и понизить сложность звукового тракта, а единственное цифроаналоговое преобразование в подобной схеме производится непосредственно перед акустическими клеммами. Однако стоит заметить, что для работы такого усилителя с аналоговым сигналом он должен также иметь и классический входной каскад, использующийся в традиционных усилителях класса D.

На текущий момент технология прямого усиления «цифры» еще не стала массовым явлением, вероятно, потому что г-н Лингдорф грамотно оформил патентные права на технологию или просто предпочитает не раскрывать коллегам всех секретов. Но не так давно подобная схема была успешно реализована в портативной технике, что позволяет надеяться на более широкое распространение технологии в будущем. Не исключено, что спустя некоторое время класс D действительно станет цифровым усилителем.

Плюсы

Главный плюс усилителей класса D, ради которого и затевалась история с модуляцией сигнала — энергоэффективность. Причем и в теоретических выкладках, и в реальных цифрах это дает такой прирост КПД, с которым хоть как-то может сравниться разве что переход от класса А к классам В и АВ, а все достижения класса G и прочих на его фоне кажутся довольно слабой попыткой.

Работая в импульсном режиме, половину времени транзистор проводит в полностью закрытом состоянии, а значит имеет нулевой ток покоя и не потребляет энергии. При этом в момент включения транзистор работает на полную мощность, перенаправляя всю энергию, поступающую от блока питания, на выход усилителя.

В итоге, эти самые теоретические 100% КПД при практической реализации дают действительно превосходные значения порядка 90–95%. А поскольку лишь единицы процента энергии расходуются на нагрев транзисторов, радиаторы можно использовать исчезающе малого размера. Для получения на выходе 100–200 Вт на канал усилитель класса АВ должен иметь радиаторы, занимающие одну или обе боковых стенки корпуса, а усилитель класса D обойдется кусочком алюминия размером в один-два спичечных коробка.

Кстати, то же самое можно сказать о размере платы усилителя мощности: в классе D она получается в разы компактнее, даже если собирается не на микросхемах, а на дискретных элементах. Ну и в завершение всего, усилители класса D имеют меньшую себестоимость, нежели сопоставимые по мощности модели других классов. Впрочем, последнее касается скорее DIY-проектов — производители же предпочитают вкладывать сэкономленные деньги в повышение качества звучания и прочие усовершенствования, тем более что в классе D и вправду есть что улучшать.

Минусы

Обладая совершенно убийственными преимуществами, класс D не завоевал рынок Hi-Fi целиком и полностью лишь потому, что имеет свои слабые места, которые для многих ценителей качественного звука выглядят куда более значительными, нежели энергоэффективность. Наличие в схеме высокочастотного генератора само по себе является потенциальным источником электромагнитных помех, негативно влияющих на звучание самого усилителя и на работу соседствующих с ним компонентов звукового тракта.

Неподготовленный слушатель, возможно, не заметит данного эффекта или не придаст ему значения, но в индустрии Hi-Fi и High End, когда всякая мелочь имеет значение, такое соседство не приветствуется и вынуждает инженеров совершенствовать фильтрующие схемы и идти на прочие ухищрения, чтобы исключить влияние вредоносного СВЧ-генератора несущей частоты на воспроизводимый аудиосигнал.

Высокий КПД усилителей класса D стал причиной одной специфической особенности: высокой зависимости качества и характера звучания от блока питания. Если производитель решит использовать импульсный источник питания и не озаботится достаточным количеством фильтрующих схем, часть шумов обязательно проникнет в колонки и подпортит впечатление от звучания. Плохой блок питания, конечно, и классу АВ на пользу не пойдет, но именно в классе D эта проблема проявляется наиболее остро.

Особенности

Описание плюсов и минусов схемотехники класса D дают совершенно недвусмысленные намеки на то, чем в первую очередь должны заниматься разработчики, которые стремятся добиться от усилителей максимального качественного звука.

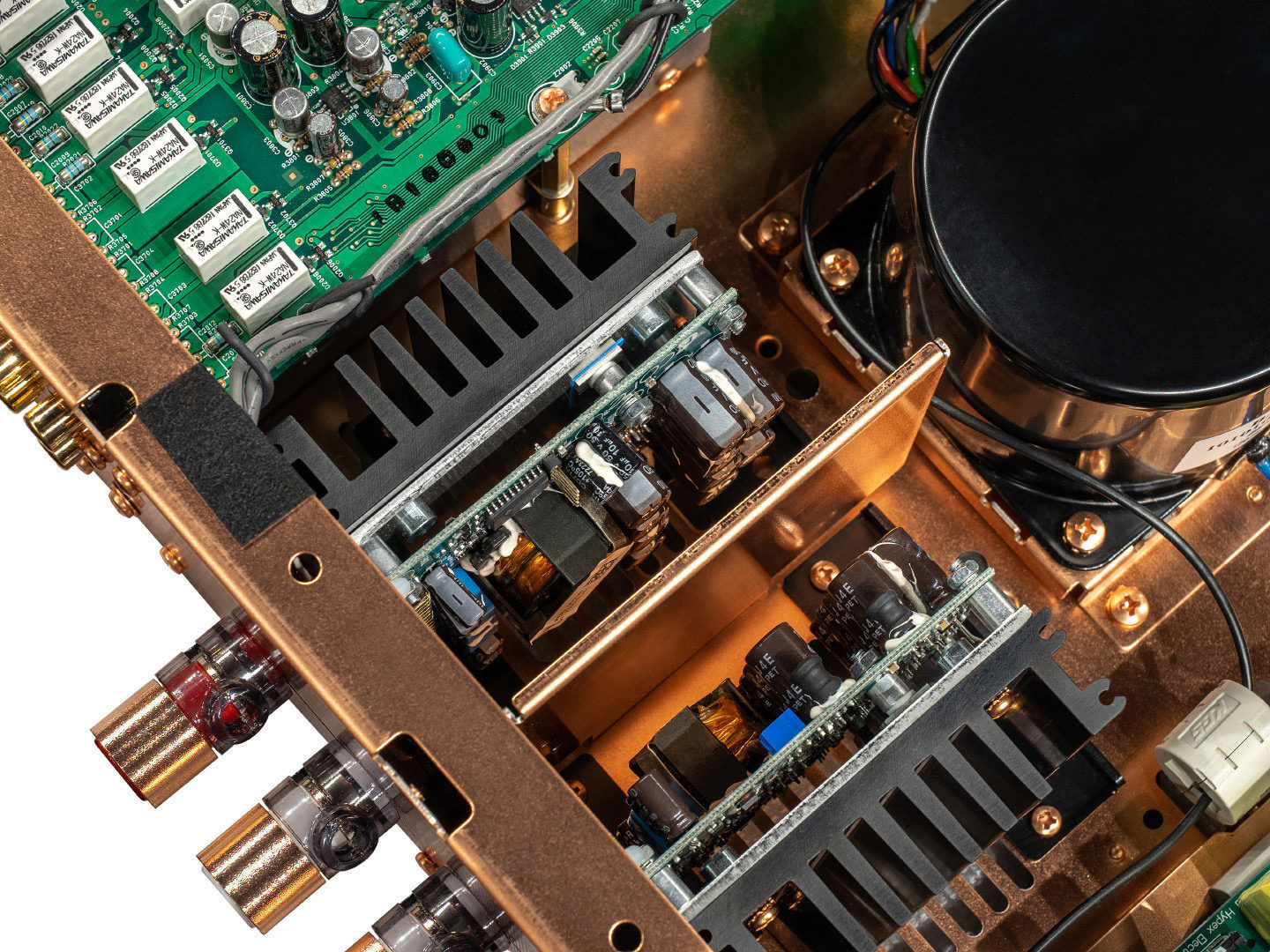

Проблему питания усилителей класса D разработчики решают двумя способами. Одни идут проверенным путем, используя классические линейные блоки питания с огромными тороидальными трансформаторами и прочими классическими решениями. Но есть и другой путь, которым идет меньшая часть разработчиков. При должном умении вполне можно создать малошумящий импульсный блок питания, пригодный для установки в усилителях высшего класса качества. И именно они способны дать фору самым мощным и солидным линейным блокам питания за счет лучшего КПД и быстродействия, а как следствие — лучшей динамики звучания и мгновенной реакции усилителя на большие перепады уровней сигнала.

Что же касается специфики работы самого усилителя класса D, его схемотехника обеспечивает существенно более высокий коэффициент демпфирования в сравнении с классом АВ и другими схемотехническими решениями. Это гарантирует не только стабильную работу со сложной нагрузкой, быстрый, четкий бас и большой динамический диапазон, но также обеспечивает меньший уровень искажений, отсутствие каши, вялой атаки или смазывания фронтов и самое главное — способность усилителя одинаково справляться с совершенно разноплановой музыкой.

Практика

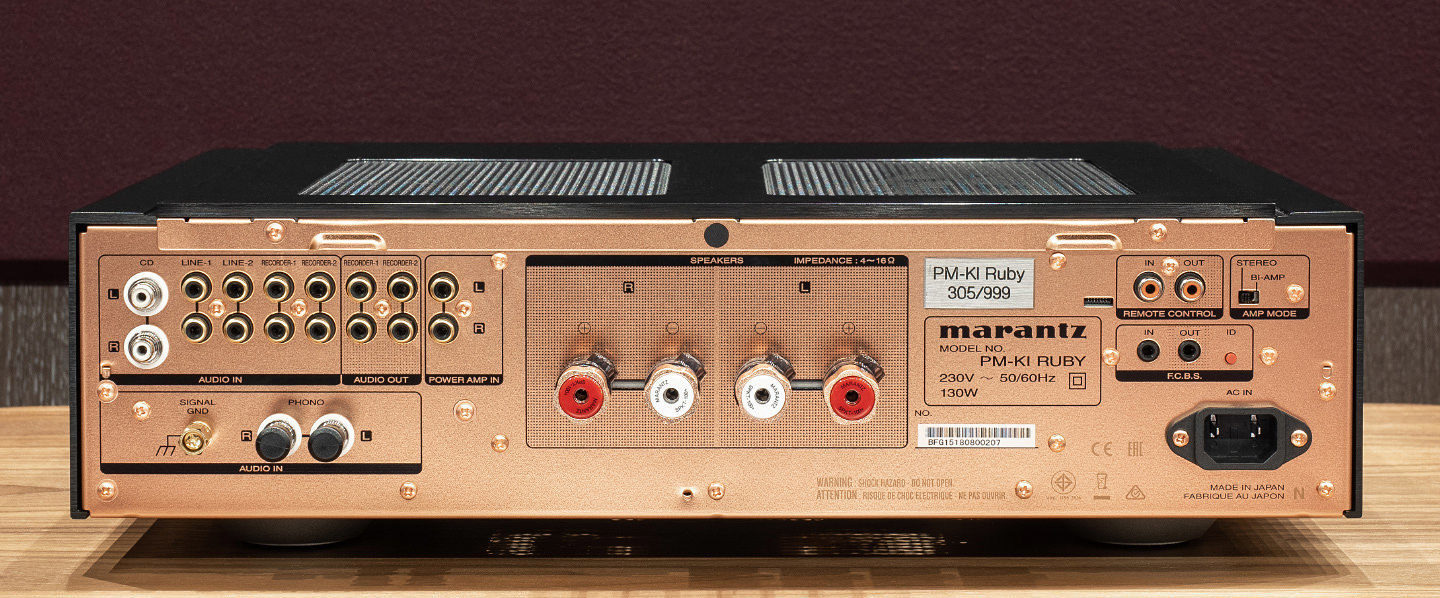

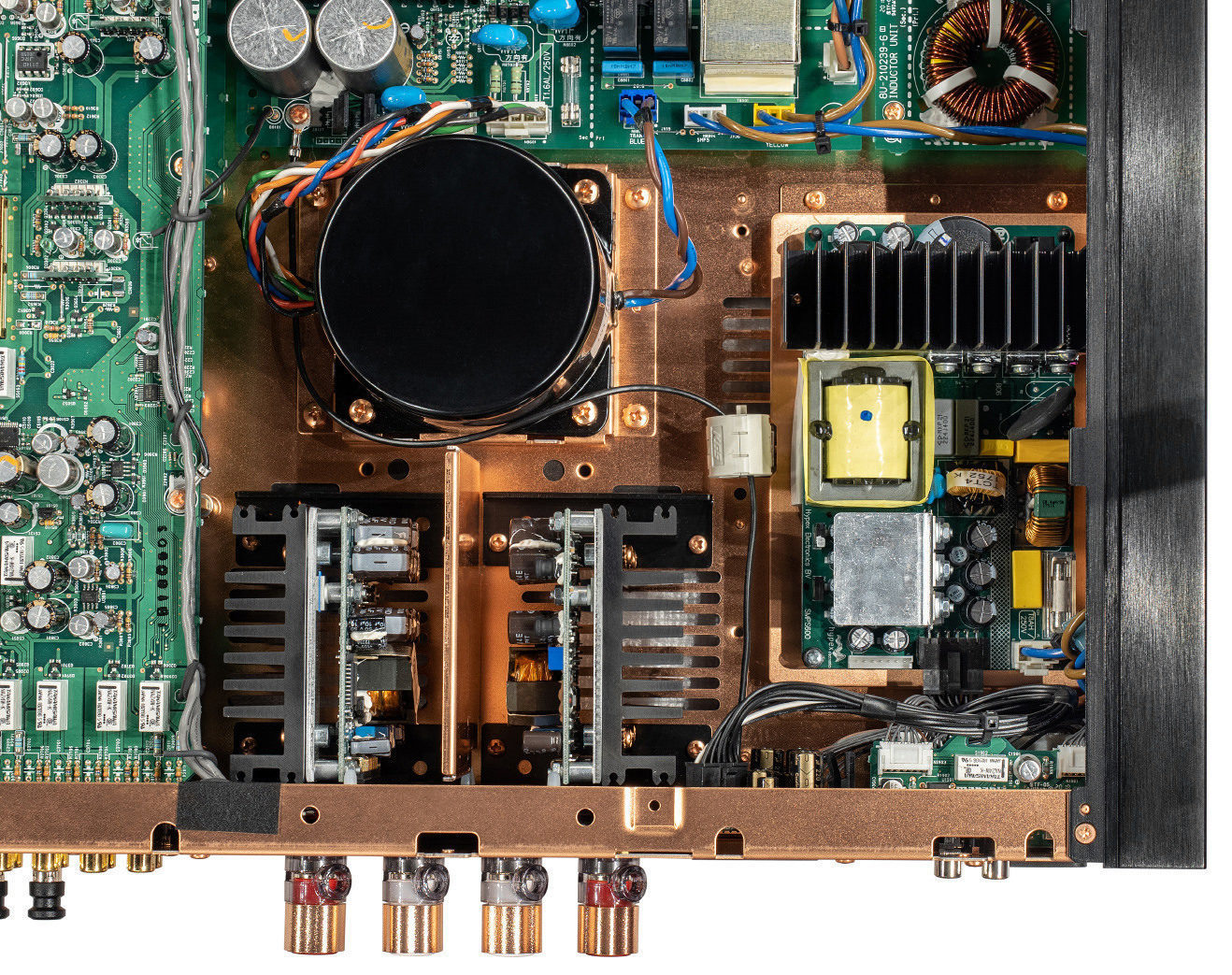

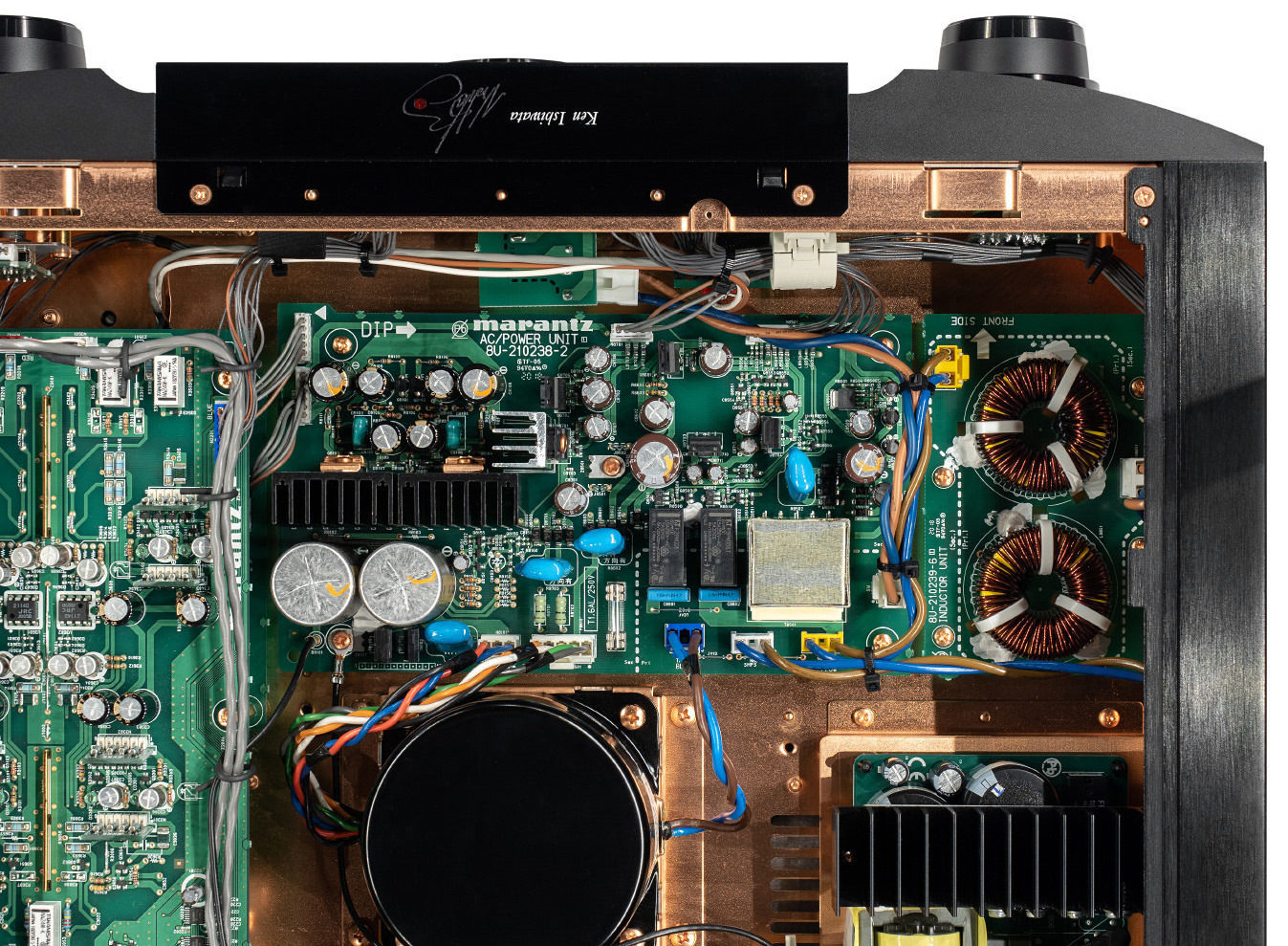

Почетная обязанность отстаивать честь усилителей класса D в нашем исследовании выпала усилителю Marantz PM-KI RUBY. Этот аппарат имеет образцово-показательную компоновку, демонстрирующую, как нужно создавать современные усилители. Два модуля Hypex NCore 500, работающие в классе D, питаются от специального малошумящего импульсного блока питания. При этом в конструкции усилителя присутствует классический предварительный каскад, выстроенный на дискретных элементах, согласно фирменной технологии HDAM от Marantz, которая использовалась и в традиционных усилителях класса АВ.

Предварительный каскад питается от линейного блока питания, тороидальный трансформатор которого, судя по размерам, имеет многократный запас мощности, чтобы никоим образом не повлиять на динамику и чистоту звучания. Другими словами, в одном корпусе сочетаются два подхода: классический для предварительного усилителя и современный для усилителя мощности.

Все это обильно приправлено типичным для High End-моделей вниманием к мелочам вроде омедненного шасси, улучшенной виброразвязки, сокращения путей сигнала, симметричной топологии плат, строгого отбора деталей по параметрам и т.п.

В результате, мы имеем едва ли не самый совершенный с технической точки зрения аппарат с коэффициентом демпфирования 500, искажениями менее 0,005% и энергопотреблением 130 Вт при выходной мощности до 200 Вт на канал при 4 Ом нагрузки. Впрочем, всякую претензию на совершенство в мире звука надлежит проверить практикой.

Усилитель выдает очень свободное красивое звучание с превосходной детализацией, богатыми тембрами и длинными естественными послезвучиями живых инструментов. Сцена выстраивается максимально точно и масштабно, с достоверной передачей пропорций и местоположения виртуальных источников звука в пространстве. Все вполне соответствует представлениям о том, как должен играть хороший усилитель категории High End. Никакой синтетики, жесткости или «дискретности», которую в звучании класса D обнаруживают некоторые адепты старой школы, не наблюдается. Напротив, Marantz PM-KI RUBY успешно сочетает лучшие объективные характеристики с фирменной утонченной и легкой подачей музыкального материала.

Это типично «марантцовское» звучание проявляется, в первую очередь, в излишней интеллигентности при воспроизведении металла и тяжелого рока. В то же время классика любых составов, джаз и вокал звучат очень живо и натурально. Весьма похожий, возможно, даже чуть более красивый и приторный характер звучания проявляли усилители Marantz прошлых лет, работающие в классе АВ, что позволяет сделать вывод о нейтральном характере звучания усилителей мощности класса D.

Подключение к усилителю Marantz PM-KI RUBY акустики разной мощности, с разной чувствительностью и разным импедансом дало вполне ожидаемый результат: отсутствие какой либо выраженной реакции на изменение этих параметров. С любой стереопарой усилитель справлялся одинаково уверенно.

Даже на самой сложной нагрузке и на высокой громкости на удивление стабильно воспроизводились нижние ноты контрабаса — они звучали абсолютно четко, без гула, с натуральной передачей ощущения вибрирующей струны и откликающейся на эту вибрацию деки инструмента. Одним словом, все происходило ровно так, как и должно происходить с усилителем, имеющим заявленное сочетание мощности и коэффициента демпфирования.

Выводы

Все основные преимущества класса D вполне подтверждаются практикой. Но если с точки зрения энергопотребления и других измеряемых характеристик ситуация абсолютно очевидная и бесспорная, звучание по-прежнему остается вопросом дискуссионным. Класс D в чистом виде дает максимально качественный и, как следствие, — нейтральный, не окрашенный звук. Такое придется по вкусу далеко не всем и с наименьшей степенью вероятности порадует тех, чьи предпочтения формировались через прослушивание ламповой и прочей ретро-техники. С этой точки зрения разработчики Marantz продемонстрировали житейскую мудрость, придав своему усилителю фирменный характер звучания путем установки оригинальных модулей предварительного усиления. Одновременно с этим существуют другие производители, в том числе адепты максимально точного и нейтрального звучания, которые используют потенциал класса D, согласно своим представлениям о прекрасном.

В целом же, вывод такой: если производитель не экономил на ключевых элементах схемы, в результате мы получаем усилитель максимально близкий к совершенству. Остальное — дело вкуса.

Статья подготовлена при поддержке компании «Аудиомания», тестирование усилителей проходило в залах прослушивания салона.

Полезные материалы в разделе «Мир Hi-Fi» на сайте «Аудиомании» и Youtube-канале компании: