Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Роль собаки в истории развития человечества и в истории живописи в разные эпохи

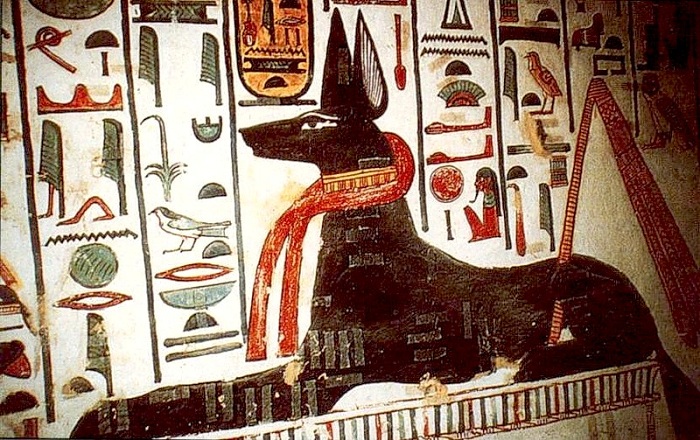

Изображения собак встречались еще в наскальных рисунках первобытных людей, а это было около 4500 лет до нашей эры. И что примечательно, изображались первые собаки весьма схематично и лишь отдаленно напоминали образы современных собак. Лишь в живописи Древнего Египта у изображаемых начинают появляться знакомые черты. В то время образ собаки в живописи носил сакральный смысл – с собачьей головой изображался бог загробного мира Анубис.

В Римской империи роль собаки заключалась в охране жилища. Став домашним животным, собака стерегла имущество и помогала на охоте, всегда была готова исполнить любое приказание своего хозяина, верная и всецело ему преданная. Изображали собак в своем большинстве могучими, грозными псами, которые и близко не подпускали к дому чужаков.

Позже, вплоть до самого Средневековья, собаки исчезли с полотен художников.Такое отношение к ним было обусловлено сложившимся в обществе мнением о собаках как существах злобных, агрессивных и вечно голодных, пожирающих различную падаль.

И что уж говорить о мусульманах, у которых собака считалась нечистым животным, олицетворяющим силы зла и смерти. В странах Азии к собаке относились и до сих пор относятся своеобразно: то почитают, то презирают, то считают божеством, то. кулинарным блюдом.

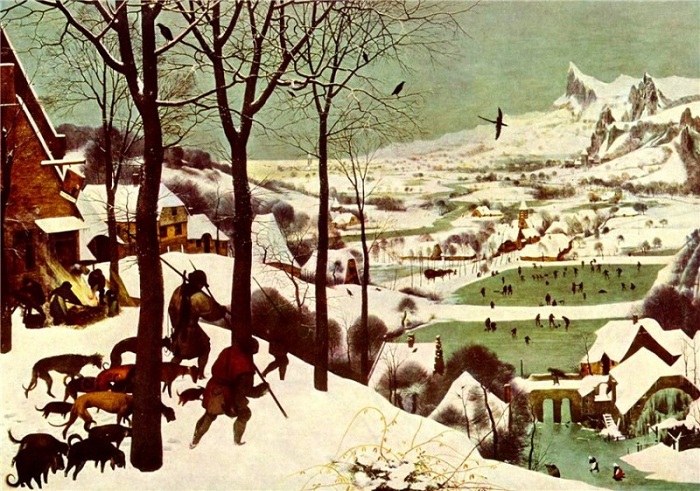

Но как бы там ни было в средние века отношение к собаке кардинально поменялось. Четвероногий друг вновь появился на картинах и гравюрах, правда, чаше всего в своре. Живописцы изображали сцены охоты королей в сопровождении нескольких псов, хоть на самом деле численность королевских стай порой доходила до 1000 особей.

В эпоху Возрождения в живописи собака уже представлена другом человека и его компаньоном. На полотнах появляются небольшие левретки и прочие карликовые собаки, ластящиеся к своим хозяйкам, развлекающие их, сидящие у ног или на коленях, благосклонно принимающие от хозяина проявления нежности и любви.

Пик популярности собак во времена Ренессанса зашкаливал. Каких их только не изображали на картинах 16 века: от крошечных живых игрушек и изящных левреток до псов внушительных размеров. Собака и человек очень сблизились. И типичной была сцена того времени: устроившись в ногах собравшихся за столом гостей, собака поедает объедки с праздничного стола.

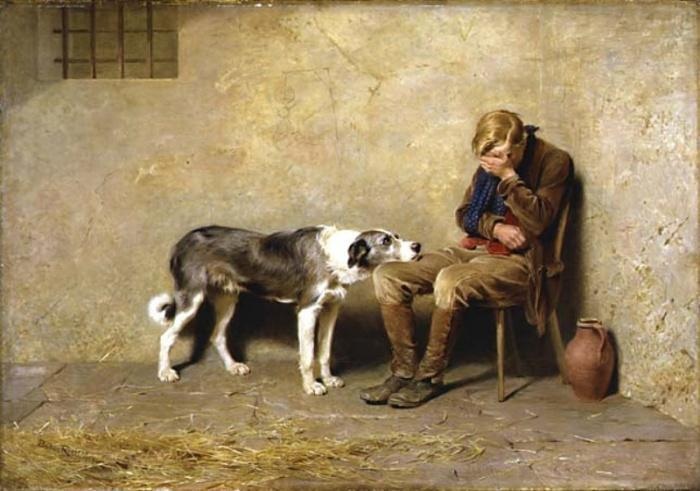

Отныне к собакам относятся как к настоящим товарищам, и живописцы всех стран пишут с них портреты. Особенно трогательны и интересны работы выполненные с маленькими детишками.

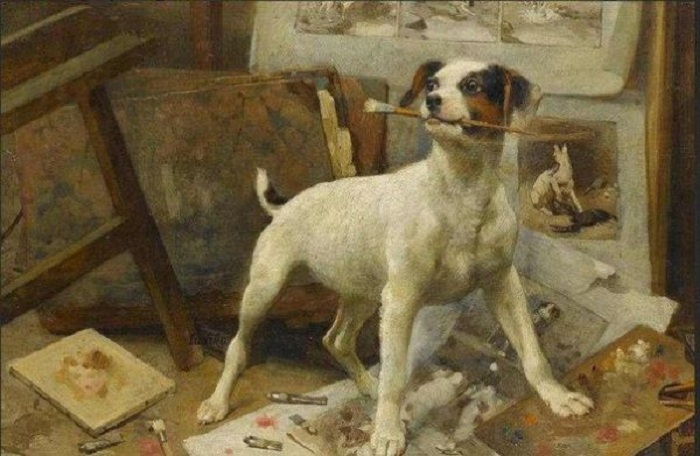

К концу 17 столетия, количество пород основательно возрастает, особенно маленьких размеров, так как интерес к охотничьим собакам немного поугас. В особенном почете стали спаниели, полюбившиеся сильным мира сего. С течением времени любовь к собакам достигла такой силы, что им уже посвящали отдельные полотна. А некоторые художники и вовсе начали специализироваться на изображении животных, став анималистами.

Впечатляет реалистичность изображения собак с точки зрения анатомии и выразительности: присущие каждой породе позы и мимика достоверно взяты с натуры. Иногда картины были специально созданы для увековечения памяти животного. Как правило, это были любимцы монархов и состоятельных людей.

В 19-20 веках королевские стаи крупных охотничьих собак на художественных полотнах уступают место в основном животным-компаньонам, а также пастушьим и сторожевым собакам. Манера изображения четвероногих любимцев склоняется к сентиментальности.

Однако свое творчество посвящали собакам не только мастера кисти, а поэты и писатели. Им посвящено множество чудесных поэтических строк, которые в полной мере отражают их сущность и значимость для человека.

Приходишь вечером домой — разбит, уставший и голодный.

Переступаешь свой порог, ногой нащупав пол холодный.

Нет настроения, нет сил, бросаешь сумки обречённо —

И вдруг, как вихрь, под ноги ком несётся и моргает сонно.

Два уголька горят от счастья, и хвост мелькает, как стрела.

И забываешь про ненастье, про все заботы и дела.

Протянешь руку — и прижмётся холодный, мокрый нос к руке,

И сердце радостно забьётся, и кровь пульсирует в виске!

Как хорошо, что есть на свете такие верные друзья.

Они наивные, как дети, их обижать никак нельзя.

Ведь им претят людские страсти, предательство и суета.

Им не нужна погоня к власти, и жажда денег им чужда.

Уж если любят — без корысти, уж если служат — от души.

Большие доги и мастифы, ротвейлеры и малыши —

Все, независимо от роста, от возраста и от пород —

Наверно, скажем очень просто, что это весь собачий род.

И, может, всё же прав поэт? Не верится, что это враки —

Чем ближе узнаёшь людей, тем больше нравятся собаки…

Об экспонате

Среди портретистов первой половины ХIХ столетия Василий Андреевич Тропинин (30 марта 1776, с. Карпово, Новгородская губерния — 16 мая 1857 г., Москва) занимает особое место. Его произведения не остались анонимными, как это случалось с картинами большинства крепостных художников. Благодаря своему таланту он стал художником удивительно тонкого поэтического склада, невероятно оптимистичным как в жизни, так и в творчестве. Унаследовав живописные традиции ХVIII века, Тропинин придал излюбленному жанру портрета черты душевности и приятной простоты: его образы полны добродушия, скромности, им всегда присущи сдержанность и особое очарование.

Тропинин умело воплощал в живописи свои жизненные наблюдения и старался правдиво передавать все детали изображаемого. При этом его портреты будто окутаны особой поэтичностью. С одинаковой убедительностью он изображал и хозяев-заказчиков, и тех, с кем разделял свою участь. Тропининское понимание образа крестьянина несколько идеализировано. На портретах крестьяне предстают перед зрителем положительными героями рассказа, повествующего о приметах быта и об укладе жизни того времени.

Тропинин неоднократно обращался к одним и тем же образам и разрабатывал полюбившийся им тип. Таким стал и образ крестьянки с веретеном и куделью в руках. Героиня этого сюжета — молодая женщина-пряха с кроткой и тихой улыбкой, на минуту оторвавшая взгляд от своей работы. В разных вариантах этот образ был воплощен в пяти работах, находящихся сегодня в разных музейных собраниях России, Украины и Белоруссии. Таганрогский художественный музей имеет в коллекции один из вариантов «Пряхи», написанный Тропининым, по всей вероятности, в Кукавке — украинском поместье своего хозяина, где он сам некоторое время исполнял обязанности лакея и кондитера. Исследователи склонны видеть в этом небольшом полотне один из первых опытов обращения Тропинина к любимой теме. Есть предположение, что именно это произведение было написано с натуры.

В облике молодой женщины можно увидеть некоторые подтверждения этому. Она явно позирует, повинуясь инструкции «не двигаться», в ее лице много индивидуальных черт: характерный разрез глаз, крупный нос, губы — в них ясно прочитывается малороссийский типаж. Но есть здесь и признаки типизации и обобщенности образа. Благородная естественность, своеобразное противопоставление «светской суете», спокойствие, придающее особую умиротворенность образу, — качества, которые были привнесены автором и так характерны для большинства его произведений.