Охрана поста на короткой (глухой) привязи.

Выработка этого навыка является усложнением навыка злобы и недоверия к посторонним людям. Цель дрессировки — приучить собаку охранять определенное место, где устанавливается неподвижный пост. Первые занятия проводятся в дневное время.

Для выработки этого навыка дрессировщик привязывает собаку на цепь в том месте, где она будет нести охрану. Подав команду «Охраняй», дрессировщик становится позади собаки. Из укрытия, с расстояния не менее 50 м, выходит помощник и, крадучись, приближается к собаке. Если собака облаивает приближающегося помощника, она поощряется восклицанием «Хорошо», а помощник убегает в укрытие. Если собака не лает, помощник провоцирует возбуждающими ее движениями, затем наносит ей легкие удары прутом или жгутом, а дрессировщик подает команды «Фас», «Охраняй». После проявления активно-оборонительной реакции помощник убегает, собака поощряется. На последующих занятиях дрессировщик, подав команду «Охраняй», уходит от собаки и прячется, наблюдая за ней. Помощник подбрасывает корм и при попытке собаки взять его наносит ей легкие удары прутом или жгутом.

Усложнение дрессировки состоит в проведении занятий в сумерках и ночью, в различное время суток, при различной погоде. Расстояние появления помощника перед постом доводится до 70—80 м. Во время дрессировки производятся выстрелы. Затем помощник приближается к посту с большой осторожностью, через разные промежутки времени. Необходимо добиваться облаивания собакой всех шорохов и шумов. Для подкрепления следует изредка давать собаке возможность схватить и потрепать помощника за одежду.

Если собака хорошо облаивает помощника на расстоянии не менее 40 м от поста и проявляет постоянную настороженность, дрессировку на глухой привязи заканчивают.

Охрана на блокпосту.

Приучение собаки к охране на блокпосту требует выработки у нее навыков облаивания, активного преследования и задержания людей, пытающихся проникнуть на охраняемый объект.

Прежде всего, собаку приучают к движению вдоль оборудованного блокпоста и к звуку трения кольца (ролика) о трос (проволоку). Для этого дрессировщик, пристегнув цепь к кольцу (ролику) и придерживая ее, ходит с собакой вдоль блокпоста вначале шагом, а затем бегом, поглаживая собаку при появлении боязни. Если собака не боится звука трения и свободно бегает по всему участку блокпоста, дрессировщик, подав команду «Охраняй», уходит от собаки за укрытие.

Помощник, выйдя с противоположной стороны поста, своими действиями вызывает у собаки лай и злобу. Подойдя к блокпосту на расстояние 5—8 м, он подбрасывает корм, а через несколько минут идет или бежит вдоль блокпоста, стремясь вызвать у собаки преследование.

После этого пытается перейти участок поста под натянутым тросом (проволокой).

При необходимости дрессировщик подает команды «Охраняй» и «Фас». Если собака нападает и задерживает помощника, дрессировщик восклицанием «Хорошо» поощряет животное и, выйдя из-за укрытия, уводит помощника.

Для приучения собаки безразлично относиться к часовому, находящемуся на посту, используется второй помощник. В начале занятия второй помощник стоит недалеко от собаки, затем ходит вдоль блокпоста в 40—50 м от него, постепенно сокращая расстояние до 20—25 м. Если собака начинает его облаивать, первый (основной) помощник подкрадывается к собаке и нападает на нее. Постепенно собака привыкает ко второму помощнику и перестает на него реагировать.

В целях усложнения занятий их проводят в сумерках, ночью, в различную погоду, при стрельбе (стреляет второй помощник). Расстояние появления первого помощника перед блокпостом доводится до 70—80 м. Помощники должны чаще меняться.

Затем собаку приучают к обыску местности и задержанию людей. Помощник проходит мимо блокпоста и, когда собака его облает, убегает и прячется на расстоянии 70—100 м от поста. Дрессировщик берет собаку на длинный поводок и, подав команду «Ищи», направляет ее на обыск местности. Обнаруженный собакой помощник задерживается, конвоируется и сдается третьему лицу (инструктору).

Свободное окарауливание.

Дрессировка собак для свободного окарауливания производится после развития у нее злобы и недоверия к посторонним людям.

Навык вырабатывается следующим образом. Собака пускается на участок, обнесенный сплошным забором, высотой не менее 2 м. Помощник осторожно приближается к забору с внешней стороны и, каждый раз в различных местах шорохом возбуждая собаку, вызывает лай, после чего убегает. Когда появляется помощник, дрессировщик подает собаке команду «Охраняй» и, если собака начинает облаивать помощника, поощряет ее восклицанием «Хорошо».

Для приучения собаки к активному нападению на помощника, последний в дрессировочном костюме перелезает через забор и вступает в борьбу с собакой. Вначале дрессировщик находится около собаки и подает команды «Охраняй» и «Фас». В дальнейшем собаку оставляют для охраны одну.

Приучая собаку к охране закрытого помещения (склада, пакгауза, квартиры и др.), дрессировщик с собакой должен находиться внутри него, а помощник, приблизившись к входной двери, производить различные шорохи (шаркать ногами, постукивать о стены, пытаться открыть дверь). Дрессировщик при этом подает команду «Охраняй» и за облаивание поощряет собаку восклицанием «Хорошо». На последующих занятиях помощник пытается проникнуть внутрь помещения. Дрессировщик, применяя команду «Фас», побуждает собаку напасть на помощника. Навык закрепляется таким же способом, но собаку оставляют для охраны одну.

Собака, применяющаяся для свободного окарауливания квартир и других жилищ человека, должна быть хорошо дисциплинированной и не очень злой. Навык вырабатывается следующим образом. Взяв собаку на короткий поводок, дрессировщик подходит с ней к входной двери. Помощник перед входом в квартиру (дверь не заперта) производит шорохи. Дрессировщик подает команду «Охраняй» и, если собака начинает лаять, ее поощряет. Попытки собаки напасть на помощника пресекаются командой «Фу», рывком за поводок. Если собака пытается бежать за выходящим помощником, дрессировщик удерживает ее поводком.

На последующих занятиях собака находится в одной комнате без поводка, а дрессировщик — в другой. После облаивания собакой помощника дрессировщик выходит к собаке, поощряет ее, впускает помощника в комнату и следит, чтобы собака его не укусила.

При выработке навыка окарауливания возможны следующие основные ошибки дрессировщика:

1.Сильные болевые удары помощника при нападении на собаку. В результате собака начинает проявлять пассивно-оборонительную реакцию.

2.Выставление собаки на охрану поста не на шлейке, а в ошейнике. В этом случае возбудимые собаки при подходе помощника, стремясь напасть на него, сдавливают ошейником горло, что вызывает потерю лая и снижение активности.

3.Использование только 1—2 постоянных помощников. В результате возникает нежелательная связь — облаивать и нападать только на определенных людей.

4. Проведение с собакой занятий на посту в одно и то же время. В результате у собаки возникает привычка хорошо работать только в определенное время суток.

ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: Служебная собака. Руководство по подготовке специалистов служебного собаководства

НАСТРОЙКИ.

СОДЕРЖАНИЕ.

СОДЕРЖАНИЕ

Служебная собака. Руководство по подготовке специалистов служебного собаководства

Происхождение. Анатомия и физиология. Экстерьер и породы служебных собак

Глава I. Служебное собаководство (краткая историческая справка)

Человек очень давно оценил полезные качества собаки и приручил ее раньше других животных.

Раскопки древних греческих поселений показывают, что собака сопровождала человека еще в каменном веке. Вероятно, люди той эпохи применяли собаку для оповещения о приближении диких зверей и для охоты.

По мере того как изменялись условия жизни человека, видоизменялось и назначение собаки.

В дошедших до нас произведениях древнегреческих писателей Плутарха и Плиния имеются указания о том, что собаку очень ценили и широко применяли для различных видов хозяйственной деятельности людей (охота, охрана стад, перенос тяжестей и в военном деле).

Древние германцы в обмен за хорошую собаку давали двух лошадей.

Человек, будучи заинтересован в развитии хозяйственно полезных качеств у собак, стремился улучшать эти полезные качества. В течение ряда поколений он вел отбор таких собак, которые имели резко выраженные полезные для него качества, и выводил собак для разных видов использования. Так появились собаки военные, охотничьи, пастушьи, ездовые и др.

Применение собаки в военном деле сначала ограничивалось только несением караульной службы или для непосредственного нападения на противника.

Исторические памятники свидетельствуют, что еще за 4600 лет до нашей эры собак использовали, например, для охраны крепостей. На ночь собак выводили за стены крепости, ворота запирали, и собак оставляли вне крепости. Так как собаки привыкли питаться в самом городе, то они, естественно, оставались на ночь под его стенами. При малейшем шорохе собаки будили стражу громким лаем.

На египетских памятниках встречаются изображения стрелков из лука с сопровождающими их собаками, применявшимися для нападения и преследования врагов.

В войнах рабовладельческого периода собаки в бою составляли первую шеренгу, во второй шли рабы, а в третьей — воины.

Для нападения на врагов и несения сторожевой службы собак использовали древние римляне, гунны, кельты и тевтоны (рис. 1, 2).

Для тех же военных целей служили собаки в средние века. Собак, сопровождавших обозы и транспорт, одевали в специальные панцыри с остриями для защиты от нападения неприятельской конницы.

Во время войны Испании с Францией в составе испанских войск было 4000 служебных собак, которые при сражении у города Валенсии оказали большую помощь испанским войскам.

Лучшие русские полководцы содержали собак в армии. У Петра I была собака, которая во время его многочисленных походов и боев помогала поддерживать связь с военачальниками, перенося приказы и донесения.

Во время осады Севастополя, в военных действиях на Кавказе и в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. собак использовали, главным образом, как сторожевых. В 40 х годах прошлого века при ведении горной войны на Кавказе в военных укреплениях на берегу Черного моря содержали по нескольку сторожевых собак «на пайке от казны», как было указано в одном из приказов. Для этих собак были устроены впереди крепости землянки. В 1892 г. в 83-м пехотном Самарском полку на Кавказе было 20 собак, обученных подноске патронов.

В англо-бурскую войну 1899 г. в английской армии шотландские овчарки «колли» несли санитарную службу.

В русско-японскую воину 1904–1905 гг. в отдельных частях русской армии собак также успешно применяли для сторожевой и санитарной службы.

Дрессировка собак в те времена была примитивной. В кавказской армии, например, она заключалась в том, что собак приучали лаять при виде людей в обмундировании неприятельской армии. Этот лай предупреждал часовых о близости врага.

Но привыкшие к беспорядочному лаю, собаки иногда мешали боевым действиям войск. Например, при штурме крепости Каре (1835 г.) некоторые штурмующие колонны были преждевременно открыты турками из-за лая собак, сопровождавших колонны.

Тем не менее выполнение собакой санитарной, посыльной и сторожевой службы, подноса боеприпасов и т. п. приносило войскам большую пользу и принимало все более организованный характер.

В 1912 г. в Измайловском гвардейском полку был организован первый в России питомник военно-полевых собак. В нем разводили собак почти исключительно породы эрдель-террьер, которую считали тогда особенно выносливой. Через год небольшие питомники военных собак были уже во всех гвардейских пехотных полках. Но это мероприятие не было в должной мере поддержано правительством и не получило широкого распространения. Поэтому в империалистическую войну 1914–1918 гг. в русской армии было всего около 300 служебных собак.

В Германии работа по использованию собак в военном деле началась в 1884 г. (примерно 40 лет спустя после первого применения собак в русской армии). Собак готовили, главным образом, для сторожевой, санитарной, караульной службы и связи.

В войну 1914–1918 гг. немецкая армия имела до 30 тысяч хорошо подготовленных собак (в начале войны их было 5 тысяч). Германское командование реквизировало в Бельгии и северных провинциях Франции всех годных для военных целей собак и организовало в Германии ряд питомников.

Во Франции, Англии и других странах в воинских частях в это время было незначительное количество собак. В 1914 г. Бельгия имела в своей армии около 250 служебных собак, Англия около 100, а Франция — лишь несколько единиц.

Успешное применение собак в военном деле вызвало требование со стороны частей французской и английской армий о снабжении их служебными собаками; в связи с этим во Франции военным ведомством было изъято большое количество собак у населения. К обучению их были привлечены любители и профессионалы-дрессировщики. В течение войны было подготовлено до 10000 собак, которые несли, главным образом, службу связи.

Опыт первой империалистической войны показал, что служебные собаки могут приносить существенную пользу в военном деле. Не случайно по Версальскому договору 1919 г. побежденная Германия должна была передать Англии, Франции и другим странам-победительницам несколько тысяч служебных собак.

Однако использование собак в армиях капиталистических государств не получило дальнейшего развития.

Большую помощь в повышении качеств служебного собаководства оказывает советская общественность. Тысячи трудящихся, членов ДОСААФа, активно занимаются разведением служебных собак и их подготовкой.

Начало использования собак на розыскной службе относится к далекому прошлому.

В литературе имеются упоминания о розыскной работе собак еще в рабовладельческом обществе. Работа собак для розыска людей по следу в последующие времена постепенно расширялась в разных странах.

Розыскную собаку (ищейку) начали применять в России в пятидесятых годах прошлого столетия для охраны государственных границ. Собаки несли сторожевую службу, а также службу по обнаружению и преследованию по следу и задержанию перешедших через границу нарушителей.

Организация розыскной службы собак в России относится к 1906 г.

В 1908 г. было основано «Общество поощрения и применения собак в полицейской сторожевой службе». Это общество насчитывало несколько десятков членов из числа полицейских, жандармов и высших чиновников.

За 6 лет существования этого общества число членов его составляло уже несколько сотен человек.

Вплоть до Октябрьской революции руководство подготовкой специалистов служебного собаководства в России было сосредоточено в указанном обществе.

В школах этого общества готовили дрессировщиков-проводников розыскных собак, и через несколько лет, в 1911 г., уже более чем в 60 городах имелись служебные собаки на розыскной и обходно-сторожевой службах.

Это вызвало большую потребность в специалистах-дрессировщиках. В Петербурге, Варшаве, Ташкенте, Владивостоке, Пскове и Других городах открывается ряд специальных школ и питомников.

Война 1914–1918 гг. совершенно расстроила дело розыскного собаководства. К началу 1918 г. едва ли можно было насчитать по всей стране хотя бы сотню розыскных собак.

После Великой Октябрьской социалистической революции дело розыскного собаководства, подчиненное задачам охраны социалистической собственности, начало быстро развиваться. В Петрограде организуется школа-питомник собак-ищеек уголовного розыска.

К работе в школе были привлечены лучшие по тому # времени специалисты этого дела. Выло подготовлено много молодых специалистов-проводников для собак-ищеек.

По примеру Петрограда школы-питомники стали организовываться многими ведомствами. Организуются школы-питомники пограничной охраны, военизированной охраны промышленности и транспорта и др.

В этих школах-питомниках проводили подготовку специалистов и дрессировку собак для разных целей. Вели работу по изучению вопросов служебного собаководства, разрабатывали методы и технику дрессировки собак на современной научной основе.

В настоящее время к разработке этих вопросов привлекаются научные работники; учение академика И. П. Павлова об условных рефлексах служит теоретической основой дрессировки собак, а школы-питомники — основными центрами руководства делом служебного собаководства в том или ином ведомстве. На эти школы-питомники возлагается обобщение опыта использования собак и разработка вопросов по его улучшению.

Уже к началу 1941 г. служебную собаку применяли для охраны в промышленности, на транспорте, в совхозах и колхозах, по охране государственной границы, по борьбе с преступностью.

Природные качества собаки — хорошее чутье, острый слух, физическая выносливость, исключительная привязанность к человеку, высокое развитие нервной системы, позволяют воспитывать у собаки навыки, необходимые для того или иного вида ее служебного использования (рис. 3).

Глава IV. КАРАУЛЬНАЯ СЛУЖБА

Караульные собаки используются для несения службы при охране различных сооружений, складов, магазинов, садов, аэродромов, железнодорожных мостов и других объектов.

Основное назначение караульной собаки — предупредить громким лаем часового или сторожа о приближении посторонних лиц, пытающихся проникнуть на объект, а также борьба с ними и помощь при задержании.

Служба караульных собак — это только вспомогательное средство, усиливающее надежность и бдительность охраны. Поэтому нельзя выставлять на пост собаку вне предела слышимости ее лая или, тем более, поручать охрану объекта только собаке.

Караульных собак можно использовать для несения службы в любое время суток (преимущественно с наступлением темноты), при любой погоде и видимости, во время тумана, сильного снегопада и дождя. Кроме того, караульные собаки успешно используются для охраны скрытых подступов к объекту.

Постом караульной собаки называется участок местности, приспособленный для использования караульной собаки, или закрытое помещение.

Посты караульной собаки могут быть двух видов: пост несвободного окарауливания, когда собака несет службу, находясь на привязи около двери, ворот, в узком проходе или на приспособленном участке местности; пост свободного окарауливания — в этом случае собака находится без привязи в загороженном со всех сторон участке или в закрытом, изолированном помещении.

Посты несвободного окарауливания в свою очередь делятся на подвижные и неподвижные.

Неподвижным называется такой пост, когда собака находится на цепи (на глухой привязи) и радиус ее движения равен примерно двум метрам (длина цепи). Чтобы устроить неподвижный пост на территории охраняемого участка, очищенного от мусора, в землю на глубину 1—1,5 м вкапывают столб диаметром 20—25 см и высотой около 50 см (от земли). К столбу прочно прикрепляют скобу, к которой пристегивается цепь с двумя вертлюгами, необходимыми для того, чтобы собака не могла в ней запутаться.

Неподвижный пост устраивают обычно при охране узких проходов, при входе в помещение около входных ворот или двери, а также в тех случаях, когда по каким-либо причинам нельзя оборудовать подвижный пост или пост свободного окарауливания.

На подвижном посту (блок-пост) собаке может быть отведен для охраны участок до 60—80 м. В этом случае собака, находясь на привязи, может двигаться на длину приспособленной проволоки-катанки, по которой скользит кольцо (ролик), прикрепленное к цепи собаки. Блокпост может быть подвесной или наземный.

Для устройства подвесного блок-поста в землю на глубину не менее 1,5 м вкапывают два столба диаметром не менее 20 см. Расстояние между ними не должно превышать 80 м и может уменьшаться в зависимости от длины охраняемого участка.

Между столбами натягивается проволока диаметром 6—8 см; на нее надевается прочное, хорошо сваренное кольцо или ролик, к которому прикрепляется конец цепи с вертлюгами. Высота столбов над уровнем земли 2—2,5 м; она зависит от расстояния между столбами и от длины проволоки (чем больше расстояние, тем выше должны быть столбы). Проволока должна иметь при натяжении прогиб с таким расчетом, чтобы в центре блокпоста она не была ниже 1,5 м от земли. Нельзя сильно натягивать проволоку, так как в этом случае она будет очень пружинить и причинит собаке боль во время резких рывков и бросков вперед. Это может вредно отразиться на качестве работы собаки.

Чтобы собака не могла запутаться вокруг одного из столбов, около них на проволоке делают ограничители примерно на длину цепи (около 2—3 м), препятствующие скольжению кольца (ролика) до самых столбов. Для натяжения или ослабления проволоки нужно иметь на одном из ее концов соответствующее приспособление. Между одним из ограничителей и столбом можно приспособить полый цилиндр с ввинченными в него болтами (талреп) (см. приложение). Территория охраняемого участка, как и на неподвижном посту, должна быть очищена вдоль проволоки на ширину не менее 6—8 м.

Наземный блок-пост имеет почти то же устройство, что и подвесной. При оборудовании наземного блок-поста столбы, к которым прикрепляется проволока, выступают над землей лишь на 20—30 см и поэтому проволока в середине блока может соприкасаться с землей. Чтобы кольцо цепи лучше скользило по проволоке, землю вдоль блока хорошо утрамбовывают и делают небольшое углубление (это уменьшает возможность соприкосновения проволоки с землей) или прокладывают хорошо оструганные и пригнанные доски. В этом случае также рекомендуется делать ограничитель, но ролик для скольжения цепи не применяется.

Наземный блок-пост оборудуется обычно в целях маскировки поста или в тех случаях, когда проволока, натянутая на высоте 1,5—2 м, будет мешать движению транспорта.

Караульная собака, подготовленная для несения службы, должна отвечать следующим требованиям: 1) при несвободном окарауливании — предупреждать лаем часового о приближении постороннего человека не ближе как за 40 м от поста с внешней стороны охраняемого объекта; 2) при свободном окарауливании — предупреждать лаем часового о попытке постороннего проникнуть на территорию охраняемого участка (помещения); 3) быть недоверчивой к посторонним людям, проявляя к ним активно-оборонительную реакцию, вступать с ними в борьбу и задерживать до прихода вожатого; 4) не проявлять пассивно-оборонительной реакции на выстрелы, взрывы и другие сильные звуковые раздражители; 5) не брать корм, подброшенный посторонним, а также не подбирать никакой пищи на земле.

В соответствии с этими требованиями наиболее подходят для караульной службы собаки с преобладающей или сильно выраженной активно-оборонительной реакцией и непригодны собаки с ярко выраженной пищевой реакцией. По типу высшей нервной деятельности лучше должны работать собаки, которые ближе стоят к неуравновешенному возбудимому и уравновешенному подвижному типу. Караульные собаки должны иметь хороший слух, нормальное обоняние, зрение и здоровые зубы. По внешнему виду это крупные, сильные животные с хорошей мускулатурой и густым шерстным покровом.

Из собак служебных пород лучшими караульными собаками являются наши отечественные овчарки. Кавказская, среднеазиатская, южнорусская, а также восточноевропейская.

Положительные результаты дал опыт Центральной школы военного собаководства по выведению новых пород. Такие породные группы, как московская сторожевая, черный терьер и другие, успешно применяются последнее время для караульной службы.

Дрессировка караульной собаки включает обязательный минимум приемов общей дрессировки и специальные приемы, необходимые для успешного выполнения практической работы.

К обязательному минимуму приемов общей дрессировки относятся: подход к вожатому (команда «Ко мне»); движение рядом с вожатым (команда «Рядом»); переход в свободное, нерабочее состояние (команда «Гуляй»); прекращение нежелательных действий (команда «Фу»); безразличное отношение к выстрелам и другим сильным звуковым раздражителям; приучение к наморднику и шлейке; приучение к стойке на месте (команда «Стоять» — для чистки и осмотра собаки).

Нормативы отработки этих приемов те же, что и для собак прочих служб, с той лишь разницей, что дрессировку караульных собак можно заканчивать на удлиненном поводке (это сокращает при выполнении приемов расстояние от собаки до дрессировщика).

Для использования собаки по караульной службе у нее должны быть отработаны следующие навыки, составляющие специальный курс дрессировки: развитие злобности, смелости и недоверчивого отношения к посторонним людям; приучение к активному беспрерывному облаиванию посторонних людей; развитие правильной хватки; навык к охране неподвижного или подвижного поста, а также к свободному окарауливанию (в зависимости от назначения); приучение к отказу от корма, предлагаемого или подброшенного посторонним человеком, а также от корма, найденного на земле.

При проведении занятий по специальной дрессировке особенно важна роль помощников. Успех дрессировки и быстроты выработки у собаки необходимых навыков в первую очередь зависит от правильных действий помощника. Поэтому в качестве помощников можно привлекать только лиц, хорошо знакомых с техникой отработки у собаки специальных навыков. Это должны быть смелые и энергичные люди.

Для проведения занятий необходимо привлекать несколько помощников (желательно, чтобы они менялись на каждом занятии), так как наличие определенного помощника может вызвать у собаки нежелательную связь — активно-оборонительная реакция будет проявляться только на этого человека.

Во время занятий нужно стремиться создавать условия, наиболее близкие к той обстановке, которая может встретиться в действительности. Поэтому перед каждым занятием дрессировщик должен заранее детально проинструктировать помощников, ознакомить их с индивидуальными особенностями собаки, не допуская никакой искусственности в их действиях.

Такой инструктаж проводится обязательно в отсутствие собаки, так как во время занятий должна быть создана естественная обстановка, исключающая какие бы то ни было указания и разговоры.

В исключительных случаях, при необходимости дать какое-либо указание помощнику, дрессировщик должен сделать это незаметными для собаки условными знаками или сигналами.

Стремясь приблизить обстановку занятий к действительной обстановке, которая может встретиться на практической работе, необходимо обращать должное внимание на одежду помощников во время проявления собакой активно-оборонительной реакции, при развитии у нее злобности, а также при отработке задержания и конвоирования человека.

При проведении этих занятий с собаками караульной, защитно-караульной, розыскной и других служб помощник выполняет не только ответственную, но в ряде случаев и опасную работу (возможны сильные покусы).

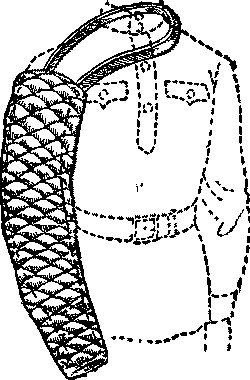

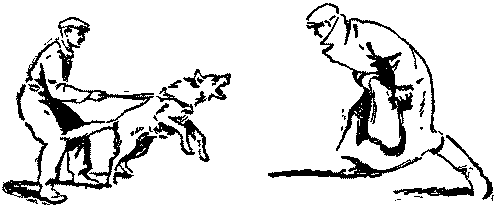

Для предохранения от покусов имеются специальные дрессировочные костюмы и халаты из брезента, стеганные на вате. Недостаток их состоит в том, что подобная «одежда» резко отличается от обычной. При регулярном использовании дрессировочных костюмов у собаки образуется нежелательная связь: активно-оборонительная реакция проявляется только на человека, одетого в дрессировочный халат или костюм. Чтобы избежать этого, помощники должны пользоваться защитной одеждой только при крайней необходимости, иногда заменяя ее дрессировочным рукавом, обычно надеваемым на правую руку (рис. 32); когда собака находится на привязи, можно обходиться без него. Но и пользуясь защитным рукавом, помощник должен проявлять достаточную ловкость, наблюдательность и опыт, чтобы в нужный момент суметь подставить его нападающей собаке. Опытные дрессировщики очень редко пользуются специальными халатами и костюмами. Это, конечно, связано с некоторым риском, но дает хорошие результаты.

К отработке специальных приемов обычно приступают после того, как у собаки будут выработаны навыки по общим приемам и установится необходимый контакт с дрессировщиком.

Вся работа караульной собаки построена на развитии и закреплении у нее активно-оборонительной реакции. Основой для дальнейшей отработки всех специальных приемов караульной службы является развитие злобности, агрессии, смелости и недоверчивого отношения к посторонним людям.

Чтобы уменьшить действия различных отвлекающих раздражителей, первые занятия по развитию злобности и недоверчивости нужно проводить в знакомой для собаки обстановке, в тихом месте, с минимальным количеством отвлечений. Место занятий желательно периодически менять, чтобы у собаки не выработалась нежелательная связь на то место, где проводятся занятия.

Первые занятия проводятся в присутствии дрессировщика. Он привязывает собаку на цепь или держит на крепком поводке. Желательно надевать на собаку широкий ошейник или специальную караульную шлейку (рис. 33).

Заранее спрятавшись в условном месте, помощник, изображающий злоумышленника, начинает привлекать к себе внимание собаки. Через короткие промежутки времени до нее должны доноситься шорохи (на первых занятиях достаточно сильные). Затем, делая крадущиеся движения, он нерешительно приближается к собаке. Дрессировщик возбуждает собаку к нападению на помощника командой «Фасс», указывая на него, и при активном нападении собаки поощряет ее восклицанием «Хорошо».

Замахиваясь на собаку мягким жгутом, помощник старается вызвать ее на агрессивные действия, причем его поведение должно показывать собаке, что он боится ее. Это особенно важно при дрессировке недостаточно активных собак. Когда собака достаточно возбудится и начнет нападать на помощника (рис. 34), он должен бросить жгут, побежать и скрыться за укрытие. После этого дрессировщик поощряет собаку. Через некоторое время, когда собака достаточно успокоится, «нападение» помощника повторяется. Это упражнение по развитию злобности не должно повторяться более двух-трех раз на одном занятии.

Бывает, что собака слабо реагирует на нападение помощника. В этом случае, чтобы вызвать у нее большую активность, можно применить другие методы. Помощник может, например, переключить «нападение» с собаки на дрессировщика (ее хозяина) или сделать вид, что он пытается отнять у дрессировщика кормушку с пищей, предназначенной для собаки.

В зависимости от агрессивности собаки, наступательные действия помощника с каждым разом должны усиливаться вплоть до нанесения собаке легких ударов. Однако нельзя забывать, что целью занятий является развитие у собаки агрессии и злобности. Поэтому ни в коем случае нельзя подавлять ее активность. Помощник должен внимательно следить за собакой и, учитывая ее поведение, в нужный момент «отступить». На занятиях и во время тренировки собака всегда должна оставаться «победителем».

Каждый раз после ухода помощника дрессировщик должен поощрять собаку восклицанием «Хорошо», оглаживанием и иногда лакомством. Но при поощрении караульных собак, а также собак других служб, требующих развития активно-оборонительной реакции на посторонних людей, нельзя злоупотреблять дачей лакомства; лучше ограничивать поощрение восклицанием «Хорошо» и оглаживанием.

Как только собака начнет достаточно активно нападать на помощника, дрессировщик постепенно отходит от нее, а затем оставляет привязанную собаку одну. Но при этом он на всех занятиях продолжает наблюдать за ее действиями, чтобы в нужный момент прийти на помощь. Особенно это важно вначале, когда требуется возбудить у собаки агрессивные действия. В этих случаях дрессировщик поощряет ее командой «Хорошо», возбуждает командой «Фасс», а также совместным «нападением» на помощника.

Иногда, в процессе занятий, дрессировщик должен выбрать подходящий момент, чтобы пустить собаку на задержание убегающего помощника. Это необходимо для подкрепления активно-оборонительной реакции; такое действие приучает собаку к правильной и сильной хватке, развивает большую агрессию и, вместе с тем, приближает занятия к условиям действительной обстановки.

Чтобы развить у собаки правильную и сильную хватку, помощник должен стараться во время борьбы с ней переключать ее нападение с одной руки на другую. Как только собака схватит его за правую руку, которую он подставляет при ее нападении, он должен левой рукой наносить удары, чтобы переключить внимание собаки на эту руку. Затем таким же образом переключить ее внимание на правую руку. В результате можно добиться того, что собака при борьбе будет наносить не один, а несколько покусов, приучаясь к правильной хватке с перехватом.

«Задержанный» собакой помощник после кратковременной борьбы перестает сопротивляться, а подбежавший дрессировщик принуждает собаку командой «Фу» прекратить активные действия по отношению к спокойно стоящему помощнику. Если собака очень возбуждена и не выполняет команду, нужно повторить команду и одновременно применить физическое принуждение. После короткой выдержки дрессировщик поощряет собаку и отводит от помощника, а другой помощник (знакомый собаке) конвоирует «злоумышленника» и уводит его из поля зрения собаки.

После нескольких занятий у собаки с каждым разом развивается все большая активно-оборонительная реакция, она становится настороженнее, недоверчивей к каждому постороннему человеку, перестает бояться ударов. Достигнув этого, нужно перенести подготовку собаки по специальности в то место, где она в дальнейшем будет нести службу. Если собака предназначается для несения службы на неподвижном посту, дальнейшая отработка и закрепление приобретенных навыков производится уже на этом посту.

Привязав собаку на цепь, дрессировщик дает ей возможность ознакомиться с охраняемым объектом, а затем подает команду «Охраняй» и, уйдя за укрытие, наблюдает за ее действиями. Эту команду нужно подавать каждый раз после постановки собаки на пост. В дальнейшем, как условный раздражитель, она будет служить для настораживания собаки на посту.

После того как дрессировщик поставит собаку на пост, помощник проводит те же занятия, что и при развитии злобности; таким образом, у собаки закрепляются приобретенные навыки, но уже в обстановке ее практической работы. Так как основная задача караульной собаки — предупреждать громким лаем о приближении посторонних людей, необходимо в процессе занятий обращать особое внимание на отработку активного лая.

Обычно собака лает в результате возбуждения, вызванного действиями помощника. Этот момент нужно использовать дрессировщику, чтобы в процессе занятий закрепить навык облаивания постороннего человека. Дрессировщик должен каждый раз поощрять собаку, лающую на появляющегося помощника, а кроме того, оглаживать ее и подавать команды «Хорошо», «Голос».

Иногда при активном облаивании помощник может не приближаться к собаке и совершать меньше движений. Но постепенно даже вид помощника будет вызывать все более и более продолжительный лай. Возбуждать собаку в этом случае нужно лишь после того, как она прекратит лай. После ряда таких упражнений собака будет облаивать также и спокойно приближающегося к ней или даже неподвижно стоящего помощника. Однако беспричинный лай собаки должен немедленно пресекаться дрессировщиком.

Приучение собаки к работе на подвижном посту требует предварительных занятий по приучению к блоку, так как скольжение кольца (ролика) по проволоке вызывает шум — явление, не привычное для собаки. Если собаку предварительно не приучить к тому, чтобы она спокойно и безразлично относилась при работе к этому шуму, собака будет не только отвлекаться на него, но может и проявлять трусость, вплоть до отказа от работы. Чтобы избежать этого, дрессировщик приучает собаку к работе на блоке постепенно. Привязав собаку за цепь к кольцу блока, он медленно проходит с ней вдоль блока и следит за ее поведением. Если собака начинает проявлять беспокойство, вызванное шумом от движения кольца, дрессировщик отвлекает ее игрой, лакомством и т. п. Затем он ускоряет движение с собакой вдоль блока и переходит на бег. Убедившись в том, что собака не обращает внимания и не отвлекается на этот шум, дрессировщик переходит к занятиям с участием помощника.

Чтобы заставить собаку двигаться по всему блоку, помощник пробегает вдоль блока, пытаясь увлечь ее за собой.

На первых занятиях дрессировщик побуждает собаку наброситься на помощника командами «Охраняй» и «Фасс».

Следует также иногда использовать одновременно двух помощников, которые, появляясь поочередно с разных концов блок-поста, заставляют собаку двигаться по блоку от одного к другому.

Посты несвободного окарауливания, как неподвижный, так и подвижный (блок-пост), устанавливаются, как правило, с таким расчетом, чтобы собака охраняла подход к объекту с внешней его стороны (с фронта), не отвлекаясь в тыл. Для того чтобы выработать у собаки дифференцировку, т. е. приучить ее быть настороженной и оповещать активным лаем лишь только в одном направлении, помощник во время занятий должен приближаться к ней из различных исходных точек, но обязательно с фронтовой стороны объекта.

Одновременно с этим собаку приучают не реагировать на людей, проходящих в тылу охраняемого объекта, и особенно на часового, который обычно находится с тыловой стороны поста, на расстоянии не менее 25—30 м от собаки.

Для этого дрессировщик ставит собаку на пост и, подав ей команду «Охраняй», не уходит из поля зрения собаки, а остается в тылу поста, на расстоянии 30—40 м от нее. Помощник, изображающий часового, через некоторое время подходит к дрессировщику из-за укрытия с тыла, и они начинают медленно и спокойно ходить. Второй помощник, изображающий злоумышленника, внимательно наблюдает из-за укрытия за поведением собаки и, если она начинает отвлекаться на помощника-часового, заставляет ее переключаться на себя, быстро приближаясь с фронта к посту и возбуждая ее своими действиями.

В процессе занятий дрессировщик постепенно начинает уходить дальше в тыл, и наконец занятия проводятся без него (дрессировщик находится в укрытии). В результате этого собака приучается не отвлекаться в сторону тыла и не реагировать на часового или другого человека, находящегося в тылу поста.

Однако на некоторых объектах собаку приучают к охране и с фронта и с тыла поста. Так, например, подготавливают собаку для несения службы внутри объекта около забора и приучают ее оповещать лаем о появлении постороннего и не допускать, чтобы какой-нибудь человек проник на территорию объекта через забор или вышел с объекта.

В таких случаях подготовка собаки соответственно изменяется. Для этого во время занятий помощник, изображающий злоумышленника, должен появляться и вызывать агрессию у собаки своими действиями не только с фронта, но и с тыла.

К подготовке собаки для работы на посту свободного окарауливания следует приступать после того, как у нее в достаточной мере будет развита злобность, агрессивность и недоверчивое отношение к посторонним людям.

Дрессировщик приводит собаку на ту территорию, где она в дальнейшем будет работать, и, не спуская ее с поводка, дает возможность ознакомиться с обстановкой; одновременно дрессировщик проверяет подготовленность поста и выясняет, можно ли оставить собаку на посту (нет ли свободного выхода для собаки с территории, нет ли повреждений в заборе, стене, двери, окне; убраны ли мусор и различные предметы, которыми собака может себя поранить, и т. п.).

После осмотра объекта дрессировщик спускает собаку с поводка и одновременно подает команду «Охраняй». Спустя некоторое время по условному сигналу дрессировщика заранее проинструктированный помощник начинает имитировать шорохи с внешней стороны забора. Привлекая внимание собаки командой «Охраняй» и направляющим жестом, дрессировщик начинает быстро двигаться и увлекает собаку к тому месту, откуда исходят шорохи.

В это время помощник влезает на забор (или перелезает через него) и начинает возбуждать собаку своими действиями. В дальнейшем занятие проводится так же, как во время приучения собаки к работе на неподвижном посту или на блок-посту.

При подготовке собаки к охране закрытого помещения помощник во время занятий проникает в помещение через окно или дверь после того, как он привлечет внимание собаки шорохом; он может также заранее спрятаться в помещении.

Каждый пост свободного или несвободного окарауливания рекомендуется закреплять за определенной собакой. Это позволит собаке хорошо освоиться с постом, меньше отвлекаться на новые раздражители, связанные с переменой поста, и поэтому она будет лучше, настороженней работать.

Время выставления собак на посты устанавливается в зависимости от обстановки, но максимальная продолжительность службы собак на наружных постах не должна превышать без смены десяти часов в сутки.

Летом, при жаре 30° и выше, рекомендуется сокращать работу собак до двух-четырех часов без смены, в зимнее время, при морозе свыше 25°, смену нужно производить через 4—6 час.