Что такое эпитеты и какие они бывают (на примерах из литературы)

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Это статья посвящена одному из самых распространенных приемов в литературе, который любой текст делает более ярким и интересным. Речь об эпитетах.

Сегодня вы узнаете ответы на вопросы:

Что такое эпитет — примеры и определение

Всегда стоит начинать с определения термина, как мне кажется:

Но чтобы лучше объяснить, что это такое, лучше всего сразу привести пример. Вот известное стихотворение Афанасия Фета:

В вечер такой ЗОЛОТИСТЫЙ и ЯСНЫЙ,

В этом дыханье весны ВСЕПОБЕДНОЙ

Не поминай мне, о друг мой ПРЕКРАСНЫЙ,

Ты о любви нашей РОБКОЙ И БЕДНОЙ.

Видите шесть выделенных слов? А теперь представьте себе, как бы выглядело то же четверостишие, но без них:

В вечер такой,

В этом дыханье весны

Не поминай мне, о друг мой,

Ты о любви нашей.

Суть послания не сильно изменилась. Все так же автор грустит о прошедших чувствах. Но ощущения, согласитесь, у нас уже другие. И картина в целом не столь яркая, и глубина чувств уже не та. А все потому, что из текста убраны те самые эпитеты.

Именно эпитеты делают каждый из образов более полным:

И вот теперь, после такого разбора, надеюсь, определение «эпитета» прозвучит более понятно.

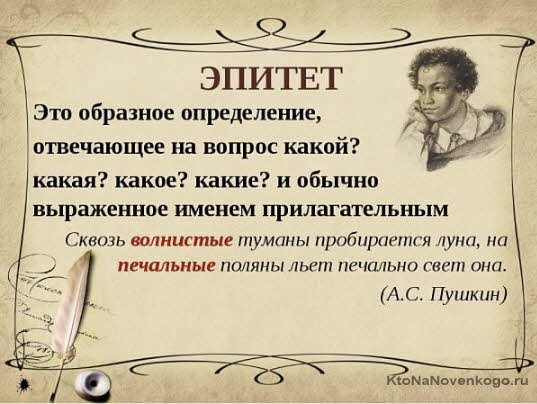

Эпитет — это слово, имеющее древнегреческие корни, которое дословно переводится как «приложение». Его цель – подчеркнуть соседние с ним слова, придать им эмоциональную окраску, усиливать их смысл, подчеркивать образность. Но самое главное – это делать предложение более красивым.

Конструкции эпитетов

Чаще всего в роли эпитетов выступают прилагательные, с помощью которых украшают существительное. Вот самые простые примеры:

Кстати, некоторые ошибочно полагают, что любое прилагательное можно считать эпитетом. Это не так! Все зависит от того, в каком контексте и к какому существительному они относятся, и выполняют ли главную функции – усиление образа.

Посудите сами – разница между выражениями «теплый дом» и «теплое отношение». В первом случае просто констатация факта, что в помещении есть отопление, а во втором подчеркивание, что между людьми хорошие отношения.

Или сравните «красный фломастер» и «красный восход». В обоих случаях речь идет о цвете. Но в первом – это просто констатация факта, а во втором более ярко передается красота момента (что это?) восхода солнца.

Однако в качестве эпитетов могут выступать не только прилагательные, но и другие части речи. Например, наречия:

Трава ВЕСЕЛО цвела. (Тургенев)

И ГОРЬКО жалуюсь, и ГОРЬКО слезы лью. (Пушкин)

Или существительные. Пример:

Ночевала тучка золотая на груди утеса-ВЕЛИКАНА (Лермонтов)

ПРУЖИНА чести, наш кумир. (Пушкин)

Как бы Волга-МАТУШКА до вспять побежала. (Толстой)

Или местоимения, с помощью которых можно придать словам превосходную форму. Например:

А помнишь схватки боевые? Да говорят, ЕЩЕ КАКИЕ! (Лермонтов)

Или причастия и причастные обороты. Пример:

Что если я, завороженный, СОЗНАНЬЯ ОБОРВАВШИЙ НИТЬ… (Блок)

Лист, ЗВЕНЯЩИЙ И ТАНЦУЮЩИЙ В ТИШИНЕ ВЕКОВ. (Краско)

ИГРАЯ В ПРЯТКИ, небо сходит с чердака. (Пастернак)

Как бы РЕЗВЯСЯ И ИГРАЯ, грохочет в небе голубом. (Тютчев)

Видите, эпитетами могут быть абсолютно любые части предложения, за исключением, пожалуй, только глаголов. Но все они служат единой цели – сделать текст более образным и богатым.

Виды эпитетов — украшающие, постоянные, авторские

Несмотря на общие цели все эпитеты можно условно разделить на несколько категорий:

Украшающие эпитеты – это самая большая группа. Сюда относятся любые комбинации, которые описывают характеристики чего-либо. Многие из выражений можно встретить не только в литературных произведениях, мы регулярно используем их в повседневной жизни:

ГРОБОВОЕ молчание, ЛАСКОВОЕ море, СВИНЦОВЫЕ тучи, ПРОНИЗЫВАЮЩИЙ ветер, ТРЕСКУЧИЙ мороз, ГЕНИАЛЬНОЕ решение, ВЕСЕЛЕНЬКАЯ расцветка и многие другие.

К категории постоянных эпитетов относятся словосочетания, которые спустя долгие годы прочно закрепились в сознании людей. Они даже стали частью нашей речи, и по отдельности слова уже не произносятся (или крайне редко):

ДОБРЫЙ молодец, КРАСНА девица, ЧИСТОЕ поле, ЯСНЫЙ месяц, ЗОЛОТАЯ осень, БЕЛЫ рученьки, ДРЕМУЧИЙ лес, НЕСМЕТНЫЕ богатства и так далее.

Кстати, если заметили, многие из постоянных эпитетов сразу же ассоциируются с фольклором – со сказками (что это такое?) или с песнями. Именно поэтому второе их название – народно-поэтические.

И наконец, есть авторские эпитеты – те, которые принадлежат перу конкретного писателя или поэта. И до него не встречались в литературе. Вот вам примеры:

МАРМЕЛАДНОЕ настроение. (Чехов)

ПРОЗРАЧНОЙ лести ОЖЕРЕЛЬЯ, ЧЕТКИ мудрости ЗЛАТОЙ. (Пушкин)

Лицо ТЫСЯЧЕГЛАЗОВОГО треста. (Маяковский)

ЧУРБАННОЕ равнодушие. (Писарев)

Также с помощью эпитетов авторы могут выразить свое отношение к тому или иному действию или предмету. Например, «сердце – холодная железка» (Маяковский) или «тусклый и бессмысленный свет» (Блок).

Значение эпитетов для литературы и языка в целом

Ни одно литературное произведение не может обойтись без эпитетов (и метафор). Если их не будет, то текст получится сухим и безжизненным, и он точно не сможет увлечь читателя. Поэтому – чем больше их использует автор, тем лучше.

Но и в повседневной своей речи мы не должны забывать о таких приемах. Например, обмениваясь СМС-ками или сообщениями в соцсетях. Ведь на простой вопрос «Как дела?» можно ответить просто «Нормально», а можно и «Нормально, денек был жаркий, но устал как собака».

В первом случае это будет просто сухая информация, а во втором собеседник узнает еще и ваше эмоциональное состояние, что гораздо важнее.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Комментарии и отзывы (2)

Эпитеты делают текс ярче, только если их немного и они использованы метко и уместно. В противном случае рассказ просто будет перенасыщен лишними украшениями, за которыми часто невозможно рассмотреть смысл.

Эпитеты в русских сказках — основа поэтики народной литературы

Эпитеты в сказке могут выполнять совершенно различные функции – добавлять какому-либо предмету дополнительный оттенок, или же усиливать, делать более ярким уже имеющийся признак. «Эпитет как бы дает определенную окраску выраженному предмету, бросает на него определенный свет и делает предмет стилистически значимым».

Постоянные эпитеты

Несомненно, каждая сказка насыщена этими яркими и запоминающимися средствами художественной выразительности речи, многие из которых уже стали не просто постоянными, но справедливо бы было их называть даже фразеологизмами. Это давно знакомый нам «добрый молодец» или неотъемлемая для сказки «красна девица» с ее «золотой косой».

Пожалуй, самое значимое место в сказочной традиции и занимают именно эти народнопоэтические эпитеты, выделяющиеся на фоне других своим постоянством и неотделимостью от слова, которое они сопровождают. Такие эпитеты – основа всей поэтики сказок, определяющее начало «вкуса» жанра.

С помощью эпитетов мы узнаем о внешности героя, о его внутренних качествах, чертах характера, можем отнести того или иного персонажа к разряду положительных героев или же, наоборот, определить его как злодея. Как раз-таки примечательно, что эпитеты, характеризующие отрицательного героя отличаются особым многообразием, к тому же, могут указывать на степень проявления того самого зла, определяя этим значимость победы над страшною силой.

Уточняющие эпитеты

Еще один разряд слов, близкий по значению к эпитетам-описаниям — это такие эпитеты, с помощью которых выражаются различные чувства и состояния, но не самих героев, а их действий: когда беда становится «великой», а неволя «горькой», ненависть «страшной», а месть «жестокой», война же – «лютой» и «беспощадной».

Также, существует еще одна примечательная группа эпитетов, которая, называя признаки каких-либо понятий, преимущественно отвлеченных, выполняет уточняющую функцию в понимании их значения: здесь «грех» уже становится «нечистой думой», а «смерть» есть не просто уничтожение, но нечто «неминучее», «кручинное», то есть невыносимо печальное.

Эпитеты способны не просто обогатить нашу речь разнообразием форм одного и того же слова, но «украсить» ее, усилить смысл высказываемого. Так, «хитрая» баба становится «плутоватой», если ей приписать качества характерного животного, или сообразительность «мудрой» жены становится гораздо более яркой, если ее называть «прозорливою».

Также, хоть и более редки, но от этого не менее примечательны, случаи употребления в сказках эпитетов метафорического характера, когда в «сахарные» уста вкладывается, соответственно, «сладкая» речь, а «простые», ничего не значащие и пустые слова оказываются «ситцевыми».

Употребление имен собственных

Еще одна по-настоящему особенная группа эпитетов – это слова, которые связаны с именами собственными. Идентифицируя их, имена, такие эпитеты способны наделять определенного героя более ярким признаком – это «Елена Прекрасная» или «Василиса Премудрая». В данном случае функцию именования выполняют имена прилагательные. Но, также, подобное «превращение» способны осуществлять, например, и приложения, распространенные или нераспространенные – «Царевна Несмеяна», «Баба-Яга костяная нога» или же «Иван-дурачок».

Еще одна особенность, касающаяся употребления в сказках имен собственных – это возможность разграничения персонажей с одинаковыми именами, что довольно частый случай для сказок, с помощью эпитетов – слов или словосочетаний, — выполняющих различительную функцию. Например, «Иван» может быть и «дурачком», и «Бездольным», а «Богатырь» не только отличаться своей силушкой, но называться теперь даже «Бурей».

Такие отличительные признаки помогают определить не только умственные способности персонажа или же его физические данные, но и указать на его положение в обществе, так называемый социальной статус, возможно, происхождение или принадлежность к той или иной возрастной группе.

Так как в сказке главным героем часто является персонаж обездоленный, то есть выходец из низкого социального класса, то, можно сказать, создается некоторая необходимость в его специфическом выделении среди других героев. Здесь тоже в качестве вспомогательного средства выступают эпитеты, а точнее, особые средства словообразования, или лексические способы придания персонажу яркой индивидуальности.

И если, пожалуй, самое распространенное мужское имя для сказок – это Иван, Ваня, то женское, несомненно, Настасья. Ведь именно имя Настасья, Настя, Настенька, Анастасия отождествляется в русских сказках с началом чего-то нового, находящегося в состоянии расцвета, обладающего исключительно живительными свойствами.

Неудивительно, что имя Настасья дано в сказках преимущественно молодым царевнам, естественно, с золотой косой – необходимым атрибутом их внешнего облика, как признака и символа невинности и чистоты. Здесь эмоционально положительную оценку создает именно цвет волос Насти – золотой.

Невольно ассоциации предлагают нам мысленно вспомнить такие синонимы как «чудо» или «волшебство», а дальше уже фантазия заставляет нас задуматься о том, что в самых трудных сказочных заданиях герой ищет животного обязательно с золотыми рожками или прекрасной золотой гривой, также самые удивительные на свете существа способны своими копытцами источать именно золото. Да и само оно, золото, в самом привычном понимании этого слова, есть несметное богатство и самое желанное приданое.

Интересно и другое, тоже нередкое, сказочное имя – Василиса. У Василисы, в отличие от Насти, коса обычно «неприкрытая». Тут любопытна догадка А.Н. Афанасьева о том, что, скорее всего, словосочетание «неприкрытая коса» у Василисы отождествляется с понятием Солнца в представлении людей, уходящее в Древние времена. Во-первых, само слова «краса» обозначает ничто иное, как «свет», во-вторых, для наших предков не было ничего более удивительного, более будоражащего умы и сердца, чем солнце – «прекрасного дневного светила, дающего всему жизнь и краски». Непокрытая коса – не значит в прямом смысле этого слова «ничем неприкрытая», но чистая, ничем не замутненная и не затуманенная.

Возвращаясь к вопросу употребления в сказках эпитетов-приложений, встречаются случаи, в основном единичные, использования таких дополнительных значений, которые бы участвовали в создании характеристики героя: конь не простой, а «летун», жена, предавшая мужа – «изменщица», а безутешный купец, потерявший супругу – «вдовец». Многие из таких словосочетаний образованы с помощью рифмы, и это, несомненно, придает персонажам, с присущими им подобными качествами, особую выразительность.

Говоря о возможности употребления эпитетов в самых различных формах, стоит отметить, что, также, весьма часто встречаются случаи употребления эпитетов в их усеченной, краткой форме – например, «сине» море да «чисто» поле или та же «красна девица».

Многим эпитетам, в особенности постоянным, характерно употребление их формы в так называемой инверсии – намеренном изменении привычного порядка слов – для создания более сильного эффекта – «лес дремучий», «богатырь могучий» и «славный», а «царь грозный» да «головушка бедная».

Эпитеты в названиях сказок

Некоторые эпитеты оказываются настолько актуальными, что перестают быть простым украшением для сказки, но становятся ключевым аспектом произведения. Это происходит, когда эпитет превращается в целую сему и тем самым выносится в заголовок сказочного текста. А, как известно, заглавие есть важнейший компонент концепции всего произведения, в нем всегда отображается главная идея и основная тема.

Название есть нераскрытое в полной мере содержание текста. Как правило, в такие заглавия выносятся словосочетания в их субстантивированном виде. Называя, например, героя сказки, они сразу позволяют читателю сделать некоторые оценочные выводы, относительно данного персонажа – например, сказка «Мудрая жена», «Жадная старуха» или «Оклеветанная купеческая дочь».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эпитет – это особое средство выразительности в сказке, позволяющее нам представить картину как о специфике языка в фольклорном жанре, так и языка в целом.

Постоянные эпитеты в сказке что это такое

Никойя

3 курс Вуза (Пилвилинн)

Волшебный мир слов

Проявление постоянных эпитетов в фольклоре (на примере русских народных сказок)

Существует множество средств поэтической речи, которые используются в сказочном жанре, и которые помогают более образно отобразить обычные предметы, превращая их в сказочные, например: метафоры, персонификация, метонимия, гипербола, сравнения… Но, пожалуй, самым ярким средством является эпитет.

Согласно Словарю русского языка все того же С.И. Ожегова, эпитет – это образное художественное определение. Сопутствуя определяемому слову, эпитет характеризует, оценивает, индивидуализирует предмет, явление или человека, перенося на определяемое слово свое значение и участвуя в создании определенного художественного образа.

В качестве эпитета могут выступать самые разные части речи: существительные, причастия, наречия, деепричастия… Но в своей курсовой работе (согласно изученной в данном триместре теме) в качестве эпитета я буду рассматривать только определения-прилагательные.

Итак, предметом моего исследования будут являться народно-поэтические эпитеты. Цель исследования – изучить, как эти эпитеты проявляют себя в русских народных сказках.

Часть 1. Постоянные эпитеты

Эпитеты, используемые в произведениях народного творчества, очень часто именуют постоянными, так как они не только являются красочным определением, но и неразрывно (или постоянно) связаны с определяемым словом и образуют при этом устойчивое образно-поэтическое выражение. Если объяснять простым языком, то постоянные эпитеты называются так потому, что они остаются неизменными (постоянными) даже при изменившейся ситуации. Например, рученьки у красной девицы всегда будут белыми, даже если они обветрились, загорели до черноты или покрылись веснушками, уста останутся сахарными, а сама девица – красной, даже не смотря на то, что она далеко не красавица.

Ученые, изучающие русский фольклор, выделили четыре основных вида постоянных эпитетов:

— тавтологические,

— пояснительные,

— метафорические,

— синкретические.

Тавтологические эпитеты отличает то, что прилагательное и существительное в них выражают одну и ту же идею, несут в себе один и тот же смысл (например, белый свет, чистое поле, солнце красное, море синее).

Иногда в тавтологических эпитетах можно встретиться не только с тавтологией, но и с некоторыми нюансами их использования. Например, вместо основного слова дается его уменьшительный вариант: красное солнышко, или вместо одного существительного дается существительное с местоимением: солнышко мое красное. За счет этого идет некоторое расширение значения выражения в целом: оно становиться еще более красочным и образным.

В основе пояснительных эпитетов лежит признак, считающийся наиболее существенным для определяемого слова, либо как-то характеризующий его по отношению к практической цели, либо идеализирующий его. Например: столы белодубовые = столы крепкие, добрый конь = конь хороший, сильный, быстрый, золотая колесница = богатая, роскошная колесница, лебяжья шея = длинная и красивая шея).

Метафорические эпитеты выделяют свойства предмета особым способом: они переносят одно из значений какого-то слова на другое слово на основе того, что у этих слов есть общий признак: брови соболиные, сердце горячее, ветер веселый, т.е. метафорический эпитет использует переносное значение слова.

Синкретические эпитеты являются средством выражения внутренних человеческих чувств и эмоций, например: острое слово, глухая ночь, черная тоска. Довольно часто в фольклоре разницы между метафорическими и синкретическими эпитетами может и не быть.

Кроме того, постоянные эпитеты в фольклоре могут быть повторяющимися: Ночь черным-черна, как черная ворона.

Нередко встречаются в фольклоре и двойные постоянные эпитеты, например бел-горюч камень, и эпитеты-приложения: «Иван-дурак», но подробно на эпитетах-приложениях я сегодня останавливаться не буду.

Что ж, с понятием «постоянный эпитет» мы разобрались, теперь нам осталось посмотреть, как он «ведет» себя в русских народных сказках.

Часть 2. Постоянные эпитеты в сказках

Функции постоянных эпитетов в русских народных сказках довольно разнообразны:

— изобразительная (характеристика свойств героев, предметов, явлений, описание времени и места, где происходят сказочные события),

— выразительная (выражение эмоциональной оценки на происходящие в сказке события),

— композиционная (средство для создания контраста, антитезы), при этом выражение эмоциональной оценки преобладает над простой характеристикой свойств.

Чтобы нагляднее представить себе все эти функции, давайте заглянем в сказки и поищем в них эпитеты.

После присказки следует сама сказка, и начинается она с зачина. Его назначение – опять же подготовить слушателя к восприятию сказки, настроить его на соответствующий лад, дать ему понять, что далее будет рассказываться в сказке. Зачин кладёт чёткую грань между нашей обыденной речью и сказочным повествованием:

— За синими морями, за зелёными горами, в стародавние времена жил да был…

— В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил-поживал…

Слушатель или читатель сразу вводится в действие, узнает, где и в какое время будут происходить сказочные события. И ждет продолжения. Важно то, что эти фразы ритмично построены таким образом, чтобы создать определенную напевность. А образность им придают… правильно, постоянные эпитеты.

В сказках не так много пейзажа, ему уделяется внимание лишь тогда, когда им обусловлено действие, развивающееся в сказке. Поэтому сказка ограничивается малым набором постоянных эпитетов:

— описывающих сказочное пространство: (дремучий, темный лес, синее море, высокие горы, тридесятое, золотое, серебряное, медное царство, родная сторона, чистое поле, высокие горы, черный лес)

— Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко ли, пришел он в густой, дремучий лес, спустился в глубокий овраг.

-дающих описание природы и погоды (тучи черные, гроза страшная, страшный вихрь, ветры буйные, сырая земля, тихий пруд, зеленый сад, молочные реки, кисельные берега, огненная река)

— использующихся для описания зданий (высокий терем, белокаменные палаты, золотая беседка, избушка на курьих ножках, палаты раззолоченные, дворец царский)

— Идет день, идет другой, на рассвете третьего видит чудесный дворец, у дворца дуб стоит, на дубу ясен сокол сидит.

Еще меньше постоянных эпитетов, характеризующих время (темная ночь, светлый день…)

Вместе с тем в зачине определяются не только место и время действия сказки, но и ее герои, с которыми мы сразу же после начала сказки начинаем знакомиться. И вот перед нами начинают появляться: красная девица, добрый молодец, злая мачеха, глупая старуха, прекрасная королевна, вдовий сын…

Посредством постоянных эпитетов мы можем представить, как выглядят эти герои. Особенно много в сказочном фольклоре традиционных формул женской красоты: красавица писаная, несказанная красота, лицо белое, ручки белые, коса длинная, уста сахарные, брови соболиные, шея лебединая.

Впрочем, сказочные герои мужского пола выглядят ничуть не хуже. С помощью постоянных эпитетов рисуется не просто образ красивого молодого человека (молодец красоты неописанной, ясный сокол, очи соколиные), а вырисовывается монументальный образ русского богатыря (сильномогучий богатырь, грудь широкая, голос зычный, сон богатырский, отчаянная головушка).

Персонажи народных сказок делятся на положительных и отрицательных. Положительные герои в большинстве сказок представляют один и тот же тип искателя, отправляющегося за волшебным предметом или невестой и добивающегося удачи. Их социальное положение не имеет значения: это может быть и храбрый царевич, и былинный богатырь, и простой крестьянский парень. Общее у них одно: их всегда отличают очень светлые человеческие качества, такие, как благородство, добросердечность, храбрость, находчивость.

Кстати, женщины в сказках тоже могут обладать богатырской силой и сильным характером:

— Заказала Марьюшка трое башмаков железных, трое посохов железных, трое колпаков железных и отправилась в путь-дорогу дальнюю, искать желанного Финиста – ясна сокола.

Очень часто в помощниках у главных героев бывают сказочные животные, которые тоже очень образно характеризуются постоянными эпитетами (богатырский конь, серый волк, паршивый жеребенок (который потом станет добрым конем).

Темные силы в народной сказке также могут быть представлены персонажами разными по происхождению. Но функция у них одна: они испытывают героя. К особенностям изображения отрицательных героев относится полное отсутствие красивых физических данных (чудище поганое, змей подколодный), постоянных эпитетов, характеризующих таких героев, в сказках тоже практически нет.

— Сивка-бурка, вещая каурка! Стань передо мной, как лист перед травой!

— Избушка, избушка на курьих ножках, встань к лесу задом, а ко мне передом.

Во всех этих сказочных заклинаниях использовано одно и то же волшебное средство – постоянные эпитеты.

Кстати, Баба Яга отвечает герою тоже точной формулой: «Фу-фу-фу, русским духом пахнет!» И прилагательное «русский» в данном случае тоже постоянный эпитет.

Вывод

Итак, на основе вышесказанного, можно сделать вывод, что народная сказка имеет в своем запасе легко узнаваемый набор универсальных средств – и это постоянные эпитеты, благодаря присутствию которых народная сказка приобретает особую картинность, образность и необычное сочетание реального и волшебного.

Оценка: 25

Дата сдачи работы: 25.11.2014

Дата проверки: 27.11.2014

Комментарий:

В этот раз обе курсовые по предмету касаются сказок) Интересное исследование получилось. Спасибо!