Анализ русской народной сказки «Каша из топора»

Русские народные сказки известны детям с самого рождения. Ещё с древних времён их сюжет передают из уст в уста, запоминают, дополняют. Этот фольклор следует сохранить и для последующих поколений, поэтому нужно не только знать сюжет народных произведений, но и понимать их. Анализ сказки «Каша из топора» позволяет лучше понять жизнь простого человека на Руси в старые времена.

История создания

Сказка была создана ещё в глубокой древности. Такие произведения устного народного творчества раньше называли «байками», так как в народе говорили, что их следует «баять», то есть рассказывать. И лишь только после семнадцатого века появилось слово «сказка», которое тут же применили и к лучшему творению народного творчества, поэтому точную дату создания этого произведения установить невозможно.

Известно, что по своему сюжету оно очень похоже на восточнославянскую народную сказку. Она отражает сущность русской жизни, поэтому её можно отнести к социально-бытовым. Сюжет в таких рассказах настолько реалистичен, что при чтении может сложиться впечатление, что это происходит или происходило, или читатель сам лично наблюдал такую картину.

Характеристика героев

Чтобы понять основную мысль сказки «Каша из топора», следует обратить внимание и на действующих героев, которых не так уж и много:

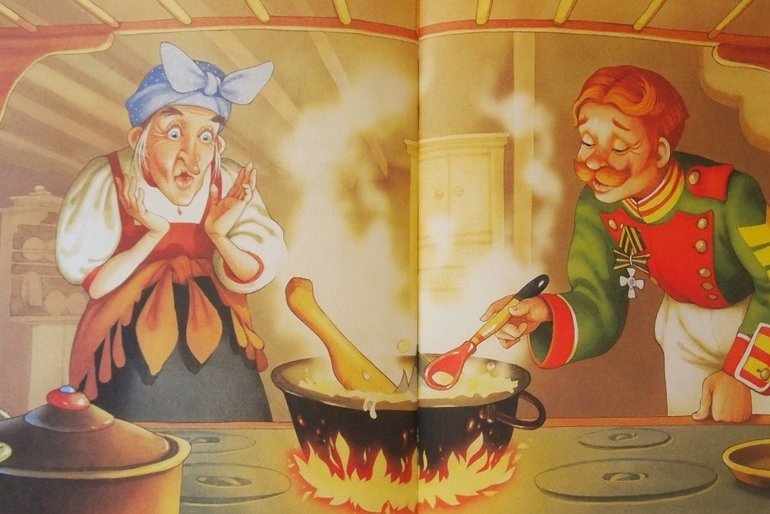

Хозяйка избы, куда солдат попросился на постой, показана, как глупая, ленивая и жадная. Ведь она даже не предложила уставшему человеку поесть, сказав, что у неё нет еды.

А вот солдат — олицетворение смекалки и находчивости. Он смог не только убедить старуху, что можно сварить кашу из простого топора, но весело и с шутками смог выманить у неё крупу, масло и соль. Старуха даже не поняла, что каша получилась такая вкусная, потому что она сама дала солдату все продукты, которые необходимы, чтобы приготовить аппетитный ужин.

Весёлым моментом в сюжете является тот, где старуха ещё и спрашивает, когда же они уже будут топор есть. Но и здесь солдат не растерялся, а забрал топор с собой, чтобы потом доварить.

Чтобы понять характеристику героев, нужен автор, который представляет народ и находится обязательно на стороне добра. Он-то и высмеивает скупость и жадность старухи, и показывает, какой солдат умелый и смекалистый.

Анализ сказки

Несмотря на такую жанровую разновидность, как бытовая сказка, произведение имеет и свои особенности, о которых коротко все-таки следует сказать. Прежде всего, язык сочинения близок к разговорному языку народа. Выражения в нём яркие, красочные и обязательно образные. Композиция сказки так построена, что основное повествование — это диалог, из которого как раз практически всё и узнаёт читатель.

В произведении используется просторечная лексика, которая позволяет читателю включить своё воображение и перенестись во времени. Например, часто употребляются следующие просторечные слова:

Красочность и живость сказочному тексту придают и многочисленные эпитеты, например, «добрая каша» и «добрый человек». Устаревшие слова и выражения помогают осознать происходящее, проникнуться духом того времени. Часто в тексте употребляется и восклицательная интонация:

Читатель, когда берёт книгу в руки, обращает внимание на название сказки, так как уже само оно является парадоксальным. Такое своеобразие в названии привлекает, завораживает и вызывает любопытство. Сказка, которая построена на лучших фольклорных традициях, не только имеет познавательные и воспитательные функции, но и знакомит читателя с устоями и бытом народной Руси.

Анализ сказки Каша из топора

Жанровая направленность произведения представляет собой фольклорную бытовую сказку, являющуюся творением устного народного творчества, вымышленным по содержанию и прозаическим в соответствии с формой.

Основная тема произведения заключается в возможности проявления догадки, смекалки и находчивости, помогающих в различных жизненных ситуациях.

Сюжетная линия сказки разворачивается в ситуации, в которой оказывается ее главный герой, представленный в образе обыкновенного солдата, встретившегося с ленивой и жадной старухой, характеризующейся глупостью и отсутствием смекалки, отказавшейся накормить постояльца. Солдат отличается умом и сообразительностью, выйдя из этого положения достойно, перехитрив злую бабку путем якобы сваренной из топора каши.

В процессе приготовления блюда солдат при помощи хитрости выманивает у старухи и крупу, и соль, и масло, поэтому каша получается на редкость вкусная и наваристая.

Композиционная структура сказки представляется трехчастной в виде зачина, в котором солдат встречается со старухой, основной части, заключающейся в процессе варки каши из топора, и концовки, выражающейся в уходе сытого и довольного солдата от старухи вместе со своим топором.

Отличительной особенностью произведения является использование в сказе простого народного разговорного языка, характеризующегося образностью и красочными оттенками языковых выражений. Основная часть повествования строится с помощью диалогов с применением просторечной лексики.

Средствами художественной выразительности в сказке являются многочисленные эпитеты, употребление восклицательной интонации и устаревших выражений и словосочетаний.

Своеобразие произведения заключается в его парадоксальном названии, привлекающим читательскую аудиторию.

Смысловая нагрузка сказки выражается в ее познавательности, воспитательных функциях, а также в эстетической ценности произведения, знакомящего маленьких читателей с традициями русского фольклора и народного быта, тем самым приобщая любителей литературы к устному народному творчеству, развивая воображение и речь.

Также читают:

Картинка к сочинению Анализ сказки Каша из топора

Популярные сегодня темы

Каждая часть речи в языке важна и выполняет свою работу вместе с другими, самостоятельными и служебными, чтобы люди могли выразить разнообразные мысли и чувства.

Я знаю, что слова, конечно, разные. Есть очень важные, есть – не очень. Не очень важные, мы их не всегда и знаем. Они часто нужны для специалистов в чём-то. Это названия всяких деталей

Я и моя семья живем в городе. Семья наша состоит из пяти человек: папа, мама, две сестры и я. Сестренки – двойняшки, они младше меня, им по четыре года. Каждое лето, мы проводим в деревне у бабушки с дедушкой.

«Паломничество Чайльд-Гарольда» поэма написанная английским поэтом лордом Байроном в период с 1812 по 1818 год. Это был крайне сложный период в жизни писателя, не ладились отношения в семье

Прекрасная сказка Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» принадлежит к разряду произведений с рождественской тематикой. Была написана автором в период тесного общения с дочерью и сыном Ю. Гитцига.

Литературоведческий анализ сказки «Каша из топора»

русской народной сказки «Каша из топора»

Краткая характеристика времени написания.

Русская народная сказка создана народом, передавалась из уст в уста. Сказка записана в глубокой древности. Раньше сказки назывались «байками» от слова «баять», т.е. говорить. В современном значении слово «сказка» доходит до нас с 17 века. Бытовые сказки во многом отражают сущность нашей повседневной жизни. Порой сюжеты и ситуации в таких рассказах настолько реальны, что читая их, невольно возникает ощущение, будто мы сами проживаем их из дня в день. В сказках найдется место и юмору, и колоритным персонажам, а вот магии и чудес практически не бывает. Но, несмотря на отсутствие фантастических пейзажей и мифических персонажей чтение бытовых сказок приносит детям массу позитивных эмоций.

3. Тема произведения – Как солдат кашу сварил, обхитрив старуху.

4. Идея произведения – Догадка, смекалка и находчивость помогает в жизни. Пословицы, подходящие по смыслу:

Скупой плохо живет: скупой боится, что к нему гость зайдет.

Находчивый сто голов кормит, а глупец и себя не прокормит.

5. Идея раскрывается через:

А. Сюжет. Шел на побывку старый солдат, устал, есть хочется. Попросился в одну избу на отдых. Только хозяйка жадная попалась, не захотела накормить. Тогда находчивый солдат предложил сварить кашу из топора. Удивленная старуха и крупы дала, и соли, и масла, чтобы в воду к топору добавить. Сели есть, вкусная каша получилась. А солдат не только поел, а еще и топор с собой унес!

Зачин. « Старый солдат шёл на побывку.»

Основная часть, в которой рассказывается, как солдат кашу варил.

Концовка. « Вот так-то солдат и каши поел и топор унёс!»

В. Характеристика действующих лиц

Старуха олицетворяет жадного, ленивого, глупого человека (Старушка была жадная, даже не предложила солдату перекусить, сказала, что у неё ничего в доме нет из еды.).

Солдат олицетворяет умного, смекалистого человека (Солдат оказался находчивым и смекалистым и предложил сварить кашу из старухиного топора. Поставил котёл на огонь, положил в него топор и налил воды. Затем он с шуткой выпросил у старухи соль, горсточку крупы, масло. Когда каша сварилась, пригласил старушку есть. Старуха спрашивала, а когда топор будем есть? Солдат ответил, что он ещё не уварился и забрал его с собой.).

Г. Язык сказки близок к разговорному языку народа. Он прост, но в то же время отличается образностью, красочностью языковых выражений. В основном сказка построена на диалогах. Есть просторечная лексика отворила, варево. Присутствуют эпитеты добрый (человек), добрая (каша). Часто употребляется восклицательная интонация Пустите отдохнуть дорожного человека!/ Хороша! Ежели бы сюда да горсточку крупы!/ Ох, и каша хороша!/ Ну, старуха, теперь подавай хлеба да принимайся за ложку: станем кашу есть!/ Да, вишь, он не уварился,- отвечал солдат,- где-нибудь на дороге доварю и позавтракаю!/ Вот так-то солдат и каши поел и топор унёс!

7. Познавательная, воспитательная, эстетическая ценность произведения. Сказка знакомит с русским фольклором и бытом русского народа. Приобщение детей к устному народному творчеству. Развивает воображение. Развивает речь.

Литературоведческий анализ сказки Каша из топора

русской народной сказки «Каша из топора»

Краткая характеристика времени написания.

Русская народная сказка создана народом, передавалась из уст в уста. Сказка записана в глубокой древности. Раньше сказки назывались «байками» от слова «баять», т.е. говорить. В современном значении слово «сказка» доходит до нас с 17 века. Бытовые сказки во многом отражают сущность нашей повседневной жизни. Порой сюжеты и ситуации в таких рассказах настолько реальны, что читая их, невольно возникает ощущение, будто мы сами проживаем их из дня в день. В сказках найдется место и юмору, и колоритным персонажам, а вот магии и чудес практически не бывает. Но, несмотря на отсутствие фантастических пейзажей и мифических персонажей чтение бытовых сказок приносит детям массу позитивных эмоций.

Скупой плохо живет: скупой боится, что к нему гость зайдет.

Находчивый сто голов кормит, а глупец и себя не прокормит.

5. Идея раскрывается через:

А. Сюжет. Шел на побывку старый солдат, устал, есть хочется. Попросился в одну избу на отдых. Только хозяйка жадная попалась, не захотела накормить. Тогда находчивый солдат предложил сварить кашу из топора. Удивленная старуха и крупы дала, и соли, и масла, чтобы в воду к топору добавить. Сели есть, вкусная каша получилась. А солдат не только поел, а еще и топор с собой унес!

Зачин. «Старый солдат шёл на побывку.»

Основная часть, в которой рассказывается, как солдат кашу варил.

Концовка. «Вот так-то солдат и каши поел и топор унёс!»

В. Характеристика действующих лиц

Старуха олицетворяет жадного, ленивого, глупого человека (Старушка была жадная, даже не предложила солдату перекусить, сказала, что у неё ничего в доме нет из еды.).

Солдат олицетворяет умного, смекалистого человека (Солдат оказался находчивым и смекалистым и предложил сварить кашу из старухиного топора. Поставил котёл на огонь, положил в него топор и налил воды. Затем он с шуткой выпросил у старухи соль, горсточку крупы, масло. Когда каша сварилась, пригласил старушку есть. Старуха спрашивала, а когда топор будем есть? Солдат ответил, что он ещё не уварился и забрал его с собой.).

Г. Язык сказки близок к разговорному языку народа. Он прост, но в то же время отличается образностью, красочностью языковых выражений. В основном сказка построена на диалогах. Есть просторечная лексика отворила, варево. Присутствуют эпитеты добрый (человек), добрая (каша). Часто употребляется восклицательная интонация Пустите отдохнуть дорожного человека!/ Хороша! Ежели бы сюда да горсточку крупы!/ Ох, и каша хороша!/ Ну, старуха, теперь подавай хлеба да принимайся за ложку: станем кашу есть!/ Да, вишь, он не уварился,- отвечал солдат,- где-нибудь на дороге доварю и позавтракаю!/ Вот так-то солдат и каши поел и топор унёс!

7. Познавательная, воспитательная, эстетическая ценность произведения. Сказка знакомит с русским фольклором и бытом русского народа. Приобщение детей к устному народному творчеству. Развивает воображение. Развивает речь.

Тема урока: «Русская народная сказка «Каша из топора»»

Цель: Сформировать представление о бытовых сказках.

Тип урока: урок решения новой задачи

Форма урока. Деревенские посиделки

Технология. Личностно-ориентированного обучения, направленного на культурологический подход.

Методы и приемы. Проблемный, диалоговый, игровой, опорных знаков. Словесные, наглядные, работа с учебником.

Деятельность учителя

В сказках, как в жизни,

Земля и небо,

Солнце и тучи,

Добро и зло.

Добрую сказку

Помню с детства.

Хочу, чтобы сказку

Послушал и ты.

Чтобы подкралась

К самому сердцу

И заронила зерно доброты.

– Добрый день, друзья. Сегодня мы собрались на наши деревенские посиделки, чтобы новое узнать и себя показать.

Дети заходят в класс под музыку в русских старинных костюмах и рассаживаются по местам.

Ребята, оцените работы друг друга.

– Какие работы вам понравились и почему?

Дети читают отрывки и показывают свои рисунки.

Дети анализируют и оценивают друг друга.

Кланяется, кланяется,

Придет домой – растянется.

– Научитесь читать её скороговоркой.

– Молодцы, ребята, хорошо потрудились и знаете жанры устного народного творчества. А как называется жанр, с которым вы работали на прошлом уроке?

– Это была сказка.

– А что вы знаете о сказках?

– На слайде вы видите героев сказок и предметы. Распределите их по видам сказок

– К какому виду сказки вы отнесли картинку солдата и старика?

А сейчас поработаем со словарем.

– Найдите в словаре понятие “Бытовая сказка”

– Давайте вспомним, с каким бытовым, деревенским предметом вы уже сегодня встречались?

– По предложенным картинкам определите, как называется сказка.

– Ребята, а как вы думаете, можно ли на самом деле сварить кашу из топора?

– В бытовых сказках много слов, которые вышли из употребления, не соответствует современности. Такие слова называются устаревшими. А сможете ли вы, поработав в группах, объяснить значение этих слов.

Служивый

Побывка

Вдоволь

Варево

Чулан

Сдобрить

Котел

Коли

Этакую

Сметка

– Я тоже полистала “Толковый словарь” С.И. Ожегова и даю вам их точное значение. Прочитайте их.

– Кому показалась эта работа трудной, покажите карточку со знаком вопроса. А если эта работа показалась вам интересной, покажите карточку с восклицательным знаком. Во внимание принимаются оба знака одновременно.

– Сказки бывают о животных, волшебные, (бытовые), авторские народные. “Кластер”

Ребята выполняют работу и обосновывают свое решение.

– Ребята рассуждают и доказывают свое мнение. Мы не можем отнести этих героев к сказкам о животных, волшебные сказки имеют в своем содержании чудеса и волшебные предметы. Здесь жизнь простых людей. Поэтому отнесем этих героев к виду бытовой сказки.

Обучающие работают со словарем и находят значение понятия “бытовая сказка”

– Это не реально, но в сказках такое возможно.

Ребята работают в группах, а за тем каждая группа дает пояснение по трем словам.

Служивый – солдат, военнослужащий.

Побывка – приезд к кому–нибудь на короткое время.

Варево – горячее жидкое кушанье, похлебка.

Чулан – помещение в доме, служило кладовкой.

Сдобрить – прибавить к еде что нибудь для вкуса.

Котел – большой металлический сосуд для варки пищи.

Ребята сигнализируют свое отношение к работе карточками.

– А теперь усаживайтесь по удобней и прослушайте сказку в исполнении артистов театра. (аудиозапись). А после прослушивания скажите, что вам понравилось в этой сказке?

Русские солдаты свои мужеством, отвагой и силой защищали свою Родину, её народ. А народ воспевал их в своих песнях.

Послушайте одну из них и покажите движения, которые легко выполнять под музыку.

Ребята слушают и отвечают на вопрос.

Ребята выполняют движения под русскую народную песню “Солдатушки…”

– Кто является главным героем сказки?

– Вы без труда дадите правильные ответы, если прочитаете эту сказку в режиме жужжащего чтения.

Ребята читают сказку жужжащим чтением.

– Где происходили события сказки?

– А сейчас поработайте в парах и расскажите друг другу последовательность действий и событий в сказке.

– Все действия сказки происходят в деревне, в крайней избе.

– Здесь не один главный герой, а два. Это старуха и солдат.

– Почему он постучался именно в эту избу?

– Прочитайте, что попросил солдат у старухи с порога?

– Как обратился он к старухе?

– С какой интонацией надо это прочитать? (Прочитайте)

– Как старуха откликнулась на просьбу? Почему? (Прочитайте)

– Как вы понимаете слово сирота?

– Что придумал солдат?

– Какой был солдат, что вы можете про него сказать?

– Какой была старуха, что вы можете про неё сказать?

– А сейчас поработав в парах, определите черты характера старухи и черты характера солдата.

– Эта изба была крайней, а солдат очень устал и был голоден.

– А нет ли у тебя, хозяюшка, перекусить чего?

– Он назвал её хозяюшкой.

– С уважением, почитанием.

– У старухи всего вдоволь, а солдата поскупилась накормить, прикинулась сиротой.

– Человека, который живёт один и никто ему не помогает, называют сиротой.

– Он решил сам сварить кашу.

– Он видел, что старуха врёт ему и решил обхитрить старухе. Предложил её сварить кашу из топора.

– Он внимательный, сообразительный.

Работая в парах, находят черты характера главных героев. ( по карточке) Слайд 16

– Кто вам больше нравится и почему?

– Как вы относитесь к старухе, к солдату?

Старуха мне не нравиться. Она жадная, умеет притворятся и очень глупая, кашу из топора не сваришь.