Синдром «Конского хвоста» (Cauda Equina)

Синдром «конского хвоста» – это серьезное неврологическое расстройство, сопровождающееся нарушением функций задних конечностей. Клиническая картина заболевания развивается, как правило, очень медленно. Животное теряет активность, неохотно прыгает, плохо преодолевает препятствия. Функция задних конечностей нарушена, движения затруднены. В дальнейшем, если собаке не оказана врачебная помощь, наблюдается потеря чувствительности, парез или параплегия задних конечностей. Мочевой пузырь опорожняется легко, иногда моча подтекает постоянно. Промежностные рефлексы ослаблены или отсутствуют. Кроме того, при осмотре врач может выявить болевую реакцию в области крестца, снижение тонуса анальных мышц (Ниманд Ханс Г., Сутер Петер Ф., 2001). Все это происходит из-за того, что при сужении позвоночного канала и межпозвонковых отверстий, расположенных между седьмым поясничным позвонком и крестцовой костью, происходит сжатие поясничных и крестцовых нервов, расположенных в позвонковом канале ниже окончания спинного мозга. Это, в свою очередь, ведет к появлению характерных неврологических симптомов. Синдром может встречаться у собак любой породы, но основное количество случаев наблюдается у собак крупных пород.

Различают два основных типа синдрома «конского хвоста»:

Первый тип (дегенеративный пояснично-крестцовый стеноз) данного заболевания связан с недоразвитием суставных отростков и смещением крестца относительно L7, что влечёт за собой избыточную нестабильность в данной области. У собак довольно часто наблюдается сочетание дисплазии и недоразвития суставных отростков пояснично- крестцовой области. Этот тип заболевания проявляется в молодом возрасте, но трудно диагностируется на начальном этапе из-за схожей симптоматики с ортопедическими заболеваниями ( артрит, дисплазия ТБС, разрыв крестовидной связки). Соотношение встречаемости данного заболевания у кобелей и сук 2:1 (Handbook of veterinary neurology.2011)

Второй тип данного неврологического расстройства проявляется в возрасте 3-8 лет, но, как правило, владелец обращается к врачу, когда собаке 7-8 лет. Чаще всего причинами синдрома являются дисцит, дискоспондилит, онкологические заболевания. Реже это образование межпозвонковой грыжи; костные наслоения; переломы; генетические нарушения развития позвоночника; неправильное кормление животного, приводящее к деформации позвоночника.

Диагностика данной патологии возможна только в специализированных клиниках, так как достаточно затруднена и имеет ряд особенностей. Диагноз ставится комплексно на основании анамнеза, осмотра, неврологического обследования, рентгенологического обследования (миелографии, эпидурографии), биохимического и клинического анализа крови, исследования СМЖ (ликвор), магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии. Сложность заключается в том, что существует несколько заболеваний, которые могут проявляться с неврологическими расстройствами синдрома «конского хвоста» (переломы, вывихи позвонков, дисциты, спондилиты, новообразования позвонков, новообразования костей таза, генетические нарушения развития позвоночника). Необходимо помнить: от правильно поставленного диагноза зависит прогноз и исход болезни. Анамнез помогает выявить предысторию болезни (как быстро развиваются симптомы, наличие травмы, случались ли ранее эпизоды неврологических расстройств).Осмотр необходим для понимания симптоматики и клинической картины заболевания.

Неврологическое обследование проводится для того, чтобы выяснить наличие неврологических расстройств, место повреждения и степень распространения повреждения спинного мозга. Необходимо иметь в виду наличие возможных множественных неврологических поражений. Тем не менее при неврологическом обследовании далеко не всегда можно указать на причину, вызвавшую нарушение функции нервной системы. При проведении неврологического исследования, кроме степени неврологических расстройств, определяют вид паралича и, приблизительно с точностью до 2-3 сегментов, зону поражения спинного мозга. Биохимический и клинический анализы крови необходимы для оценки состояния почек, печени, поджелудочной железы, иммунной системы; помогают выявить некоторые онкологические заболевания (гиперкальциемия, гипергаммаглобулинемия, множественная миелома).

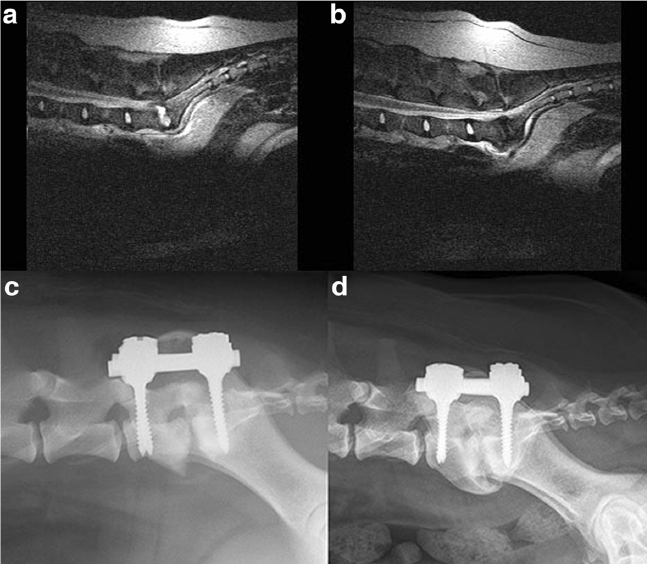

Исследование СМЖ (при синдроме «конского хвоста» картина нормы) помогает выявить некоторые онкологические заболевания. Рентгенологическое обследование выявляет структурные нарушения костей скелета, оссификацию тканей, наличие инородных структур (переломы, вывихи, новообразования, генетические нарушения развития позвоночника). Магнитно-резонансная томография позволяет судить о структурных изменениях мягких тканей, спинного мозга и межпозвонковых нервов (рис. 1, 2) (Вилер Д. Саймон, Томас Б. Вильям, 1999).

Кроме всего прочего, необходимо проведение сопроводительной терапии, физиотерапии. Физиотерапия – неотъемлемая часть лечебного процесса, в первую очередь это основной способ реабилитации пациентов после оперативного лечения. Наиболее эффективна электростимуляция, предотвращающая атрофию мышц. Доказано, что электростимуляция седалищного нерва улучшает кровообращение и уменьшает ишемию во всем спинном мозге (Скоромец А. А., Тиссен Т. П. и др., 2002). Плавание – также превосходный метод физиотерапии. Теплая вода улучшает кровообращение в конечностях.

При онкологических заболеваниях устанавливается тип новообразования (гистологическое исследование), его границы (рентгенологическое исследование, МРТ, КТ). Также проводят гематологическое и биохимическое исследования (гиперкальциемия, гипергаммаглобулинемия – множественная миелома), анализ ЦСЖ. Выбор метода лечения зависит от типа и размера новообразования, его расположения, физиологического состояния животного. Хирургическое лечение малоэффективно. Основные принципы абластики и антибластики невозможно провести ввиду анатомической особенности данной области. Возможно проведение циторедуктивной или паллиативной операций. При многих онкопатологиях эффективны радиотерапия и химиотерапия. При некоторых онкологических заболеваниях показаны глюкокортикоиды (Ричард А. С. Уайт, 2003). Дисциты и дискоспондилиты. Основное лечение: антибиотикотерапия (цефалоспорины 3-4-го поколения, фторхинолоны, линкозамиды, карбапенемы).

Фиксация транспедикулярными винтами и стержнями: приемлемый метод лечения собак с тяжелым дегенеративным стенозом в пояснично-крестцовом отделе

Anna R. Tellegen, Nicole Willems, Marianna A. Tryfonidou and Björn P. Meij

Сокращения

ПСС – патология соседних сегментов; КМБ – костный морфогенный белок; КТ – компьютерная томография; ДСПКО – дегенеративный стеноз пояснично-крестцового отдела; АНП – анализ с помощью нагрузочной пластины; МПД – межпозвонковый диск; ПК – пояснично-крестцовый; МРТ – магнитно-резонансная томография; СЯ – студенистое ядро; НСПВП – нестероидные противовоспалительные препараты; ФТВС: фиксация транспедикулярными винтами и стержнями.

Резюме

Предпосылки: дегенеративный стеноз пояснично-крестцового отдела – распространенная проблема у собак крупных пород. При тяжелом дегенеративном стенозе в пояснично-крестцовом отделе консервативное лечение часто неэффективно, и последней возможностью остается хирургическое вмешательство. Это ретроспективное исследование проведено для оценки средне- и долгосрочного исхода лечения тяжелого дегенеративного стеноза пояснично-крестцового отдела, с рентгенографическими признаками дискоспондилита или без, путем фиксации транспедикулярными винтами и стержнями.

Результаты: 12 принадлежащих владельцам собак с тяжелым дегенеративным стенозом в пояснично-крестцовом отделе перенесли фиксацию пояснично-крестцового сочленения транспедикулярными винтами и стержнями. Последующее долговременное наблюдение включало клинический осмотр, визуальную диагностику, анализ с помощью нагрузочных пластин и анкет для владельцев.

Результаты клинического осмотра, анализа с помощью нагрузочной пластины и ответы владельцев в анкете показали разрешение (n = 8) или уменьшение (n = 4) клинических симптомов после фиксации у 12 собак. Случаев несостоятельности имплантата не было, однако в период последующего наблюдения спондилодеза не произошло. У четырех собак появились легкие периодические боли в поясничной области, легко контролировавшиеся с помощью обезболивающих препаратов и изменения режима физических нагрузок.

Выводы: фиксация транспедикулярными винтами и стержнями – возможный вариант хирургического лечения тяжелого дегенеративного стеноза пояснично-крестцового отдела у крупных собак с рентгенографическими признаками дискоспондилита или без, которым не подходят другие методы лечения. Фиксация транспедикулярными винтами сама по себе не приводит к спондилодезу позвонков L7 и S1.

Боль в поясничной области – распространенная клиническая проблема у собак, причиной которой может быть несколько патологий [1]. Дегенеративный стеноз пояснично-крестцового отдела (ДСПКО) – самая распространенная причина болей в каудальной части поясничного отдела у собак от среднего до крупного размера [2]. ДСПКО характеризуется изменениями костной и мягких тканей, ведущими к стенозу спинномозгового канала и сдавливанию «конского хвоста» от умеренной до тяжелой степени. Часто встречается дегенерация межпозвонкового диска (МПД), приводящая к смещению весовой нагрузки с МПД на окружающие структуры. Это может стать причиной нестабильности позвоночника [2]. Причиной боли в поясничной области могут быть и другие состояния, такие как дискоспондилит [3], травма (перелом и/или вывих) или новообразования [3, 4]. Дискоспондилит – бактериальная инфекция МПД и соседних межпозвонковых концевых пластин, которая часто развивается в результате гематогенного распространения первичной инфекции мочеполовых органов [3]. Дискоспондилит может привести к сильной пролиферации фиброзной и костной ткани, нестабильности позвонков, резорбции субхондральной костной ткани и вторичному ДСПКО [5]. Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) – наиболее информативные методы исследования пояснично-крестцового отдела [6, 7].

Лечение ДСПКО может быть консервативным или хирургическим. При болях в поясничной области в результате ДМПКО можно применять нестероидные противовоспалительные препараты и/или опиоидные анальгетики, меры по снижению веса, а также соответствующие физические упражнения или физиотерапию. Описано медикаментозное лечение ДСПКО путем эпидуральной инфильтрации метилпреднизолона ацетатом при условии, что у собаки нет недержания мочи или кала и проприоцептивных нарушений, а также сопутствующего дискоспондилита [8]. В случае дискоспондилита основным методом лечения является длительная антибиотикотерапия. Хирургическое лечение ДСПКО заключается в дорсальной ляминэктомии или фораминотомии и (при показаниях) частичной дискэктомии и одно- или двусторонней фасетэктомии. В кратковременной перспективе хирургическое вмешательство приводит к облегчению клинических симптомов в 78–93 % случаев [9, 10], однако в 17–38 % случаев клинические симптомы возвращаются со временем [9, 10], что называют синдромом резистентности к лечению спинальной боли [11, 12]. Кроме того, анализ с помощью нагрузочных пластин (АНП) показал, что движущее усилие тазовых конечностей восстанавливается не полностью после хирургической декомпрессии ДСПКО [13]. Утверждается, что хирургическая декомпрессия, особенно фасетэктомия, может увеличить нестабильность пояснично-крестцового отдела у некоторых пациентов, приведя к дальнейшей общей дегенерации и рецидиву или усилению клинических симптомов [9, 14].

Таким образом, мы ранее исследовали осуществимость фиксации транспедикулярными винтами и стержнями (ФТВС) в исследовании на трупах [14, 15] и в предварительном исследовании invivo [14] на крупных собаках. Точки безопасной установки винтов и рекомендованные параметры для безопасной установки транспедикулярных винтов в позвонки L7 и S1 у собак определены в других исследованиях [14, 16, 17]. Целью фиксации позвоночника и спондилодеза является восстановление и сохранение высоты пространства межпозвонкового диска, а также повышение стабильности оперированного сегмента [18], что делает дальнейшие дегенеративные изменения клинически незначимыми. Цель настоящего исследования – описать долговременные результаты ФТВС у 12 собак, принадлежащих владельцам, при тяжелом ДСПКО, а также оценить, приводит ли ФТВС к спондилодезу позвонков пояснично-крестцового сочленения.

Результаты

Собаки

Клиническое обследование

Все собаки поступили с хромотой на тазовые конечности и болью в каудальной части поясничного отдела; у 7 собак также присутствовал парапарез. У всех собак наблюдалась болезненность при надавливании, растяжении пояснично-крестцового отдела и вытягивании хвоста. У одной собаки было недержание мочи. Неврологическая оценка по Гриффиту до операции составила 1 балл (5 собак), 2 балла (4 собаки) и 3 балла (3 собаки) (табл. 2).

Визуальная диагностика

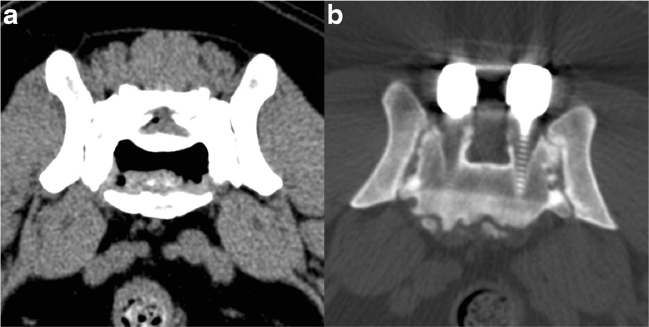

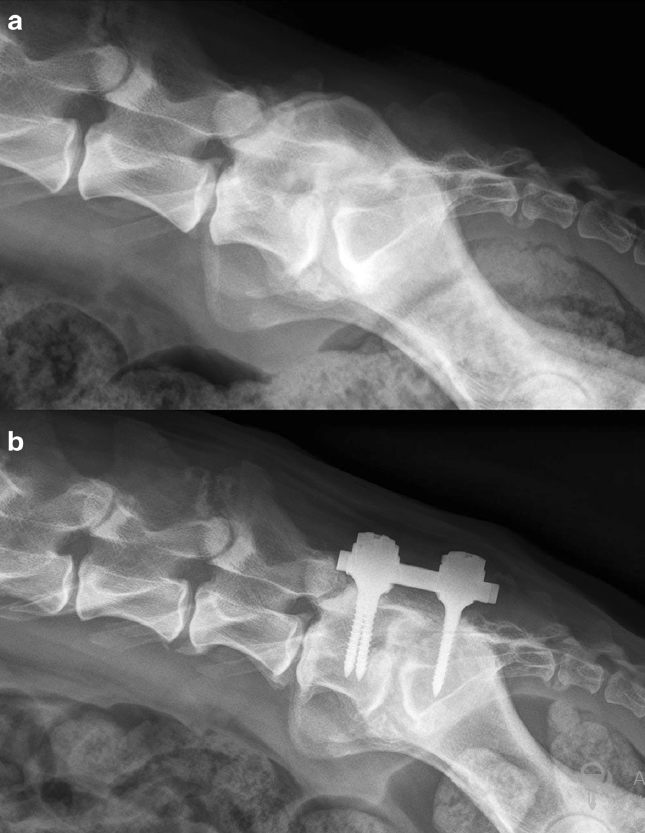

Перед операцией животных исследовали методами визуальной диагностики: обычной рентгенографией (4 собаки), КТ (12 собак) и МРТ (5 собак) (табл. 3). У всех 12 собак окончательным рентгенографическим диагнозом был ДСПКО, при этом у 8 собак присутствовали предположительные рентгенографические признаки сопутствующего дискоспондилита (табл. 3). При КТ перед операцией обнаружены такие изменения, как стеноз позвоночного канала в области пояснично-крестцового сочленения (рис. 2а) у 10 собак, склероз обеих концевых пластинок в пояснично-крестцовом отделе (рис. 3) у 11 собак, остеолиз концевой пластинки (рис. 1) у 7 собак, вакуум-феномен МПД (рис. 2а) у трех собак, удлинение пластинки дуги в крестцовом отделе до или за пределы каудального конца пластинки дуги L7 (как описано Suwankong et al. [6]) (рис. 1) у четырех собак и образование уступа в области пояснично-крестцового сочленения (вентральный подвывих S1 по отношению к L7 (рис. 3)) у 4 собак. У двух собак отмечено суженное пространство МПД. У 9 собак до операции обнаружен немостовидный деформирующий спондилез (рис. 3), а у 2 собак – мостовидный спондилез. У всех собак отмечено выбухание МПД: сильное (сужение спинномозгового канал >50%) (рис. 1а) у 10 собак, умеренное (сужение спинномозгового канала на 25-50%) у 1 собаки и легкое (сужение спинномозгового канала

Таблица 1. Обзор данных о породе, поле, возрасте, анамнезе и рентгенографическом диагнозе у 12 собак с дегенеративным стенозом пояснично-крестцового отдела (ДСПКО) и/или дискоспондилитом, которых лечили с помощью фиксации транспедикулярными винтами и стержнями

| Собака | Порода | Пол | Возраст (лет) | Анамнез | Рентгеногра-фический диагноз |

| 1 | Лабрадор-ретривер | КС | 5 | Боль в ПК отделе, парапарез | ДСПКО и ДС |

| 2 | Ротвейлер | К | 8 | Боль в ПК отделе | ДСПКО и ДС |

| 3 | НО | КС | 8 | Боль в ПК отделе, парапарез | ДСПКО и ДС |

| 4 | НО | КК | 11 | Боль в ПК отделе, парапарез; ДЛ 6 лет назад | ДСПКО и ДС |

| 5 | Родезийский риджбек | С | 10 | Боль в ПК отделе, парапарез слева, недержание м очи; ДЛ 6 месяцев назад | ДСПКО и ДС |

| 6 | НО | К | 12 | Боль в ПК отделе, парапарез | ДСПКО и ДС |

| 7 | Кане-корсо | КК | 7 | Боль в ПК отделе | ДСПКО |

| 8 | Американский бульдог | К | 5 | Боль в ПК отделе | ДСПКО и ДС |

| 9 | Бордер-колли | КК | 9 | Боль в ПК отделе | ДСПКО и ДС |

| 10 | Родезийский риджбек | КС | 7 | Боль в ПК отделе, парапарез; ДЛ 4 года назад | ДСПКО |

| 11 | Выжла | КК | 12 | Боль в ПК отделе | ДСПКО |

| 12 | Американский стаффордширский терьер | С | 5 | Боль в ПК отделе, парапарез слева; ДЛ 3 года назад | ДСПКО |

Таблица 2. Подробности операции и исход у 12 собак с дегенеративным стенозом пояснично-крестцового отдела (ДСПКО), перенесших лечение с помощью фиксации транспедикулярными винтами и стержнями

Клинический исход (период последующего наблюдения)

Оценка по Гриффиту

при последнем осмотре

Превосходный (4 года)

Превосходный (4 года)

Превосходный (3 года)

L7-S1: рДЛ, ЧД, ФТВС и растяжение

Гребень подвзд. кости

Улучшение (эут. 6 мес., заболевание сердца)

L7-S1: рДЛ, ЧД, Л фасетэктомия, Л фораминотомия, иссечение L7 нерва, ФТВС

Улучшение (эут. 15 мес., новообразование)

L6-S1: ДЛ, L7-S1: ДЛ, ФТВС

Улучшение (1,5 лет, эут., гемангиосаркома)

L7-S1: ДЛ, ЧД, П и Л фасетэктомия, ФТВС и растяжение

Превосходный (1 год)

Кость L7 + S1 обработка КП бором

Улучшение (эут. 8 мес.)

L6-S1: ДЛ, L7-S1: ЧД; П и Л фасетэктомия, ФТВС и растяжение

Превосходный (6 мес.)

Превосходный (6 мес.)

L6-S1: ДЛ, L7-S1: ЧД ФТВС и растяжение

Превосходный (11 мес.)

рДЛ, частичная Л фасетэктомия, Л фораминотомия, ФТВС

Превосходный (6 мес.)

Превосходный: исчезновение клинических симптомов. Улучшение: уменьшение клинических симптомов.

Таблица 3. Обзор методов обследования 12 собак с дегенеративным стенозом пояснично-крестцового отдела (ДСПКО), перенесших фиксацию транспедикулярными винтами и стержнями

Период последующего наблюдения (мес.)

КТ, Р (12 мес.); КТ, Р, АНП (46 мес.)

Сокращения: мес. – месяцев, КТ – компьютерная томография, МРТ – магнитно-резонансная томография, МП – микробиологический посев, ГИ – гистологическое исследование, Р – обычная рентгенография, АНП – анализ с помощью нагрузочных пластин.

Изменения, обнаруженные при операции

После дорсальной ляминэктомии и частичной дискэктомии (табл. 2) устанавливали транспедикулярные винты, которые использовали для растяжения, восстановления взаимной ориентации и стабилизации ПК сегмента. У 10 собак выбухание МПД было оценено как сильное, а у двух – как умеренное. Количество эпидурального жира было снижено у 10 собак, а у 1 собаки он отсутствовал. У 6 собак хирург отметил воспаление эпидурального жира. У 11 собак было заметно утолщение нервной ткани, особенно корешков S1. При микробиологическом посеве материала 2 из 10 дисков был получен положительный результат. У двух собак выделены Bacillusspp (собака 5) и Staphylococcusaureus (собака 8). Гистологическое исследование образцов тканей, взятых во время операции, показало дегенерацию фиброзного кольца и студенистого ядра во всех случаях. Гистологическое исследование иссеченного нерва (собака 5) показало недифференцированную нейрофибросаркому корешка нерва с круглыми и веретеновидными опухолевыми клетками.

Последующее наблюдение (визуальная диагностика и клинические признаки)

Для оценки положения винтов и степени спондилодеза между телами позвонков использовали рентгенографию или КТ. В период последующего наблюдения визуальную диагностику проводили через 4-6 недель после операции (рентгенография или КТ, 7 собак), через 3 месяца (рентгенография или КТ, 4 собаки), через 6 месяцев (КТ, 3 собаки), через 1 год (КТ, 2 собаки), через 3 года (рентгенография или КТ, 2 собаки) и через 4 года (КТ, 1 собака) (табл. 2).

На основании рентгенографии расположение винтов было оценено как правильное [14] у 11 из 12 собак (92%). Шести собакам после операции проводили КТ (рис. 1b). Для оптимального закрепления винтов захватывали как медиальный, так и латеральный корковый слой ножки.

Внедрение в корковый слой латеральной стенки ножки было видно на КТ-изображениях у двух собак с винтами в L7 справа. Перфорация вентрального коркового слоя выявлена на КТ-снимках у трех собак, всего 4 винта. Случаев несостоятельности имплантатов не отмечено.

У восьми собак клинические симптомы полностью разрешились после операции, у двух собак тяжесть клинических симптомов уменьшилась. Две собаки (собаки 4 и 5) ранее перенесли хирургическую декомпрессию методом дорсальной ляминэктомии. У двух собак (собаки 6 и 8) клинические симптомы вернулись после начальной ремиссии. Были сделаны обычные рентгеновские снимки и КТ-снимки. Нежелательных явлений в результате имплантации транспедикулярных винтов не обнаружено. Неврологические нарушения у собаки 6 значительно не уменьшились после операции, и она по-прежнему подволакивала левую тазовую конечность. Собака 8 подверглась эутаназии через 8 месяцев после операции по требованию владельца, так как боли в спине возобновлялись каждый раз после отмены антибиотиков. После операции оценка неврологического статуса по Гриффиту составила 0 (9 собак), 1 (1 собака), 2 (1 собака) и 3 (1 собака) (табл. 1). Медиана предоперационной оценки по Гриффиту составила 2 (диапазон 1-3), а оценки по Гриффиту при последнем контрольном осмотре – 0 (диапазон 0-3). Знаковый ранговый критерий Уилкоксона показал значимое улучшение оценок по Гриффиту при последнем контрольном осмотре по сравнению с оценкой до операции (р=0,004).

У одной собаки через 3 года после операции были обнаружены признаки патологии соседних сегментов (ПСС) на рентгеновском снимке (рис. 3), однако у нее не было болей в поясничной области. Ни у одного из остальных животных не выявлено признаков ПСС через какой-либо период времени после ФТВС.

У четырех собак, перенесших ручное растяжение ПК сочленения, высота межпозвонкового пространства увеличилась на 67% (собака 4), 11% (собака 7), 114% (собака 9) и 9% (собака 11) по сравнению с высотой до операции. Через 6 месяцев после операции у трех собак эффект растяжения сохранился. У одной собаки (собака 11) через неделю после операции эффект от растяжения пропал, о чем свидетельствовала внезапная боль в поясничной области, и на рентгеновском снимке были обнаружены признаки сужения межпозвонкового пространства L7-S1 без несостоятельности имплантата. Для обезболивания применяли внутренние обезболивающие препараты в течение двух недель.

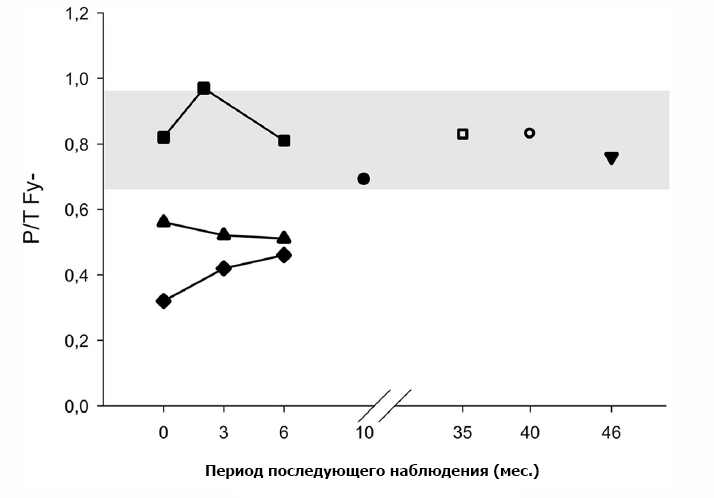

Анализ с помощью нагрузочных пластин

Анализ с помощью нагрузочных пластин (АНП) до операции проводился трем собакам (собаки 8, 10 и 12) (рис. 4). У двух собак (собаки 8 и 10) соотношения Т/Г Fy- и Т/Г Fz + были ниже пределов нормы, указанных в предыдущем исследовании [19]. У собаки 10 АНП был проведен через 6 месяцев после операции, а значения были по-прежнему ниже пределов нормы; в последующем эта собака оказалась недоступна для наблюдения. У собаки 7 значения Т/Г Fy- через 10 месяцев были нормальными. В трех случаях (собаки 1, 2 и 3) АНП проводился более чем через 3 года после операции, при этом соотношения Т/Г Fy- были сравнимы с таковыми у здоровых собак [19].

Анкеты для владельцев

8 из 12 (67%) владельцев ответили на вопросы анкеты. Период последующего наблюдения длился от 5 месяцев до более 4-х лет. Перед операцией владельцы упоминали о таких симптомах, как боли в поясничной области, хромота на тазовые конечности и нежелание выполнять определенные движения, как о наиболее заметных. Все владельцы сообщили, что клинические симптомы исчезли после операции. Однако у четырех собак клинические симптомы вернулись через некоторое время. У трех животных они были легкими и эффективно поддавались лечению НСПВП. У четвертой собаки дискоспондилит не разрешился, несмотря на агрессивную долговременную (6 мес.) антибиотикотерапию, поэтому собака в конечном итоге подверглась эутаназии через 8 месяцев после ФТВС. Шесть владельцев не сообщили о каких-либо рецидивах в период последующего наблюдения; долговременный результат у трех собак неизвестен, поскольку они подверглись эутаназии по причине несвязанного заболевания (например, сердечной недостаточности, гемангиосаркомы). У трех собак в период последующего наблюдения присутствовали сопутствующие ортопедические нарушения, такие как дисплазия тазобедренного сустава (n = 1) и остеоартрит коленного сустава (n = 2). 5 собак продолжали периодически получать обезболивающие препараты, в том числе 4 – нестероидные противовоспалительные препараты (НСПВП), одна – трамадол и одна – сочетание НСПВП и нейромодулирующего препарата (габапентин).

период последующего наблюдения (мес.)

Перед оценкой ответов владельцев на вопросы анкеты проверяли достоверность ответов путем вычисления альфа-коэффициента Кронбаха. Коэффициент Кронбаха для ответов на вопросы анкеты составил 0,88, что указывает на их достоверность. Распределение данных было нормальным. Все 8 владельцев, заполнившие анкеты, сообщили об исчезновении болей в поясничной области после операции (100%). Три владельца сообщили, что клинические симптомы боли в поясничной области возобновились после бессимптомного периода (3/8 = 38 %). В табл. 4 показаны результаты опроса до операции, через 6 месяцев и более чем через год после операции. Все данные выражены как медиана и диапазон. Уровнем значимости считали P

Таблица 4. Результаты (медиана и диапазон), полученные при помощи анкеты для владельцев собак, перенесших ФТВС, до операции, через 6 мес. и более чем через 1 год после операции

| Вопросы | До операции | Через 6 мес. | Более чем через 1 год |

| Нарушения тазовых конечностей | 3 (1–4) | 8 (4–10) a | 7 (5–9) a |

| Слабость тазовых конечностей | 4 (1–10) | 8 (6–10) b | 7 (6–10) b |

| Боль в поясничной области | 1 (1–4) | 7 (4–10) a | 7 (5–9) a |

| Затруднения при вставании | 4 (1–6) | 8 (7–10) a | 7 (5–10) a |

| Затруднения при попытке лечь | 8 (1–6) | 10 (8–10) | 10 (5–10) |

| Объем мышц тазовых конечностей | 4 (1–7) | 7 (5–9) a | 7 (6–7) a |

| Положение хвоста | 3 (1–10) | 9 (1–10) | 9 (1–10) |

| Движения хвоста | 5 (2–10) | 10 (3–10) | 9 (3–10) |

| Контроль мочеиспускания и дефекации | 10 (3–10) | 10 (10–10) | 10 (10–10) |

| Гиперчувствительность в каудальной части позвоночника | 3 (1–10) | 9 (3–10) b | 10 (9–10) |

a P b Результаты групповых сравнений имели пограничную значимость (P = 0,061), индивидуальные сравнения временных периодов не показали значимого различия (P

Процент собак с клинической ремиссией и рецидивом в нашем исследовании был сходен с наблюдаемым после только дорсальной ляминэктомии [19], хотя у собак в настоящем исследовании поражение ПК отдела было тяжелее, чем в среднем по популяции, в которой проводится хирургическая декомпрессия. Доказано, что в небольшом проценте случаев хирургическая декомпрессия неэффективна, например, из-за развития или усиления нестабильности ПК сочленения после операции [9, 10, 14]. Четыре собаки в этом исследовании в прошлом перенесли хирургическую декомпрессию, оказавшуюся неэффективной. У людей с болями в поясничной области из-за конечной стадии дегенеративного заболевания диска современным методом считается спондилодез с помощью сетчатых имплантатов с фиксацией транспедикулярными винтами или без [23–25], а не хирургическая декомпрессия сама по себе. Кроме того, спондилодез часто проводят во время хирургической ревизии при не поддающихся лечению болях в поясничном отделе [12, 26, 27].

Установка 48/52 винтов была оценена как правильная [14] (92 %), случаев несостоятельности имплантатов не обнаружено. В трех случаях обнаружено проникновение 4 винтов в медиальную стенку ножки, однако это не привело к клиническим симптомам. Оптимальное закрепление достигается при зацеплении за ближнее и дальнее корковое вещество, а также за медиальную и латеральную стенку ножки. Перфорация вентрального коркового слоя винтами обнаружена у пяти собак (7 винтов). Хотя полная перфорация несет риск повреждения сосудистых структур, указывающих на это признаков не отмечено. Вероятнее всего, что полная перфорация обусловлена фиксированной длиной винтов. Устройство для ФТВС, применявшееся в настоящем исследовании, предназначено для фиксации позвоночника у детей и очевидно оказалось слишком большим для некоторых собак, например собаки 11 (бордер-колли). Это подчеркивает необходимость в разработке и производстве транспедикулярных винтов для собак.

Цель ФТВС – стабилизация ПК сочленения. В кратковременной перспективе это достигается установкой имплантатов, а в длительной – также слиянием сегментов позвоночника. Однако в настоящем исследовании спондилодеза тел позвонков не произошло. Несколько авторов также описали хирургическую стабилизацию в ветеринарии. Mckee et al. [28] проводили растяжение-стабилизацию у собак с дискоспондилитом по методу, описанному Slocum et al. [29], а Auger et al. [30] проводили растяжение дугоотростчатых суставов с помощью внешнего фиксатора. Позднее Golini et al. опубликовали исследование трансартикулярной фиксации в качестве метода лечения ДСПКО у собак [31]. Во всех вышеупомянутых исследованиях описано значительное число случаев несостоятельности имплантатов, иногда требовавших дополнительной операции. В настоящем исследовании случаев несостоятельности имплантата не было. Собаки очень хорошо восстановились, хотя при долговременном наблюдении не обнаружено признаков спондилодеза. Чтобы добиться спондилодеза, необходимы дополнительные меры. В настоящем исследовании мы использовали аутологичные костные трансплантаты в 11 случаях, однако это не привело к спондилодезу. Fitzpatrick с сотрудниками разработали систему дорсальной фиксации, состоящую из винтовой конструкции в сочетании с клиновидным винтом. Этот винт располагают между позвонками L7 и S1 [32, 33]. После использования этого устройства наблюдали видимое прорастание костной тканью. В медицине применяют несколько техник, способствующих спондилодезу. В дополнение к аутотрансплантату из гребня подвздошной кости, металлических и композитных сетчатых имплантатов в тело позвонка применяются костные штифты и костные трансплантаты, пропитанные рекомбинантными костными морфогенетическими белками (КМБ) или стволовыми клетками, полученными из костного мозга; эти средства доступны пациентам в медицине и представляются многообещающими [18, 34]. Кроме того, у собак подхрящевая кость относительно толстая по сравнению с человеческой, в то время как концевые пластинки тоньше [35, 36]. Это может препятствовать артодезу между двумя позвонками у собак. Таким образом, для достижения спондилодеза у собак требуется более агрессивная обработка концевых пластин бором до подхрящевой кости. Хотя костный спондилодез последнего поясничного позвонка и крестцовой кости желателен, не выявлено значимых различий в исходе у людей [27] и собак [30] со спондилодезом по сравнению с пациентами, у которых формирование спондилодеза хирургическим путем оказалось неэффективным [27, 30].

Рецидив клинических симптомов после стабилизации ФТВС мог быть связан с патологией соседних сегментов. Ее можно определить как дегенерацию или другие патологические процессы краниальнее или каудальнее области спондилодеза; наиболее распространенной патологией является дегенерация МПД [37]. В настоящем исследовании фиксировали только два позвонка. У одной из собак (собака 3) в этом исследовании обнаружены признаки ПСС на рентгеновском снимке через 3 года после операции. У этой собаки не было болезненности в поясничной области при клиническом осмотре, а исследование с помощью нагрузочной пластины также не показало признаков боли. ПСС описана у людей после операций по спондилодезу [38], а также у собак после спондилодеза шейных позвонков [39, 40]. Спондилодез поясничных позвонков у людей приводил к появлению рентгенографических признаков ПСС через 10 лет в 10-80%. Потеря подвижности сегментов в области спондилодеза ведет к усилению нагрузки и изменению биомеханики соседних сегментов [41]. Однако до настоящего времени неясно, является ли ПСС естественным дегенеративным процессом либо результатом операции по формированию спондилодеза [42].У людей через 10 лет после операции клинически значимая ПСС отмечается всего у 6-26,1% пациентов [41]. У собак, по-видимому, это не относится к распространенным клиническим нарушением, скорее всего из-за того, что срок их жизни не настолько велик, чтобы ПСС успела развиться. У людей риск ПСС возрастает с увеличением числа позвонков в зоне спондилодеза. Кроме того, к факторам риска развития клинической ПСС относятся дорсальная ляминэктомия в участке, соседствующем с спондилодезом, имеющаяся дегенерация МПД и имеющаяся дегенерация суставных фасеток в соседних сегментах [41, 43].

Положительный результат микробиологического посева получен всего в двух из десяти случаев, хотя у восьми собак обнаружены рентгенографические признаки дискоспондилита. Также остается неясным, был ли дискоспондилит у этих восьми собак первичным либо развился на фоне существующего ДСПКО, так как последний обычно развивается на конечной стадии тяжелого дискоспондилита пояснично-крестцового отдела. Постановка окончательного диагноза дискоспондилита также сложна в связи со сложностью выделения микроорганизмов из МПД. Обширные дегенеративные изменения в МПД могут выглядеть сходно с дискоспондилитом. Микробиологический посев мочи и крови дает положительные результаты в 29-78% случаев [44, 45], и из-за антибиотикотерапии перед микробиологическим посевом результат часто оказывается отрицательным [45, 46]. Возможно, это произошло и в нашем исследовании, так как 5 собак получали консервативное лечение дискоспондилита антибиотиками перед взятием материала диска для микробиологического посева. Интересно отметить, что теме бактериальной инфекции МПД, вызывающей боли в поясничной области, в последние годы уделяется значительное внимание при медицинских исследованиях позвоночника, и она остается предметом горячих споров [47–49]. Эти споры начались с публикаций Albert et al. [50], посвященных выделению бактерий из материала МПД, взятого во время хирургических вмешательств на позвоночнике [51], и публикации результатов рандомизированного клинического исследования, показавшего успешное лечение людей с хроническими болями в поясничной области при помощи длительной терапии антибиотиками внутрь [52]. В свете этих результатов в медицине, положительные результаты микробиологического посева у собак с болями в поясничной области, описанные нашей группой ранее [6], неудивительны. Можно даже поставить вопрос о том, способствует ли среда в дегенерировавшем МПД у собак с ДСПКО колонизации бактериями в результате вялотекущих инфекций мочеполовых органов, или бактерии действительно играют гораздо большую роль в качестве фактора, инициирующего процесс дегенерации МПД у собак. Растяжение межпозвонкового пространства у собак приводит к расширению отверстий и, следовательно, к косвенной декомпрессии спинномозговых нервов L7 в месте их выхода, ограничивает движение и позволяет спондилодез [18]. Кроме того, растяжение позволяет нормализовать толщину диска и давление [53]. Сочетание фиксации позвоночника с помощью ФТВС и растяжения без сопутствующей дискэктомии благоприятно сказывается на стабильности и физиологии МПД у собак, аналогично наблюдениям у людей с конечной стадией остеоартрита коленного сустава. После двухмесячного растяжения коленного сустава наступает клиническое улучшение с формированием хрящеподобной ткани в течение, по меньшей мере, двух лет [54]. В настоящем исследовании ФТВС в сочетании с дискэктомией и растяжением проведена четырем собакам. Послеоперационные рентгеновские снимки показали успешное растяжение во всех четырех случаях. У трех собак эффект растяжения ПК сочленения сохранился по меньшей мере 6 месяцев после операции. У четвертой собаки появилась сильная боль через 3 дня после операции, а рентгеновский снимок показал сужение межпозвонкового пространства L7-S1. Собаке назначили обезболивающие препараты, после чего клинические признаки исчезли. Этот случай показывает, что растяжение в сочетании только с ФТВС у собак с тяжелым ДСПКО создает напряжение на поверхности раздела между костью и транспедикулярными винтами; эту проблему можно решить использованием сетчатого протеза, соединяющего тела позвонков. У собак со спондиломиелопатией в каудальной части шейного отдела стабилизация позвонков в сочетании с межпозвонковыми имплантатами обычно эффективнее для спондилодеза, а также позволяет сохранить эффект растяжения [39]. Сетчатые имплантаты, охватывающие соседние позвонки, часто применяются при спинальных операциях у людей с болями в поясничной области (со стабилизацией позвонков или без) [55–57]. Агрессивная механическая обработка концевых пластинок в сочетании с сетчатым имплантатом также может способствовать лучшему спондилодезу. Применение сетчатого имплантата как самостоятельного устройства или в сочетании с ФТВС (и его влияние на спондилодез) требует изучения в будущих исследованиях.

Выводы

ФТВС может быть эффективным выбором для собак с тяжелым ДСПКО с рентгенографическими признаками дискоспондилита или без, при отсутствии других возможностей лечения. ФТВС сама по себе не позволяет добиться спондилодеза между телами позвонков L7 и S1.

Методы

Собаки

В это ретроспективное исследование включено 12 собак, которым требовалась декомпрессия пояснично-крестцового отдела, перенесших ФТВС. Систематически просматривали истории болезни собак и извлекали такие данные, как порода, пол, возраст, анамнез, результаты клинического обследования, результаты исследования с помощью нагрузочных пластин, рентгенографии, КТ и/или МРТ. В связи с ретроспективным характером настоящего исследования этическое одобрение не требовалось. Владельцы согласились с использованием и раскрытием данных о пациентах и ответов на вопросы анкеты в целях настоящего исследования. В таблице 1 показаны сведения о породе, поле, возрасте и клиническом анамнезе всех собак, включенных в исследование.

Клиническое обследование

Все собаки прошли полное клиническое обследование, состоявшее из общего клинического осмотра, ортопедического и неврологического исследований сертифицированным ветеринарным хирургом. Неврологические нарушения оценивали по шкале Гриффита (в модификации Sharp and Wheeler 2005): 0 степень (норма), 1 степень (только боль в позвоночнике), степень 2 (парапарез с сохранением способности передвигаться), 3 степень (парапарез с потерей способности передвигаться), 4 степень (парапаралич с сохранением глубокой болевой чувствительности) и 5 степень (парапаралич с потерей глубокой болевой чувствительности) (таблица 2).

Визуальная диагностика

Перед операцией делали КТ и/или МРТ. Полученные снимки оценивал сертифицированный рентгенолог, сертифицированный хирург-ортопед (BPM) и аспирант/ветеринарный врач (ART). Во время операции правильность положения винтов и степень растяжения проверяли флюороскопически. После операции положение транспедикулярных винтов, степень сращивания костной ткани и развитие патологии соседних сегментов определяли по рентгеновским снимкам или КТ несколько раз. В четырех случаях применяли ручное растяжение, степень растяжения вычисляли путем сравнения показателей толщины диска до лечения при установленном устройстве для ФТВС. Показатель толщины диска вычисляли по рентгеновским снимкам и реконструированным КТ-изображениям в средне-сагиттальной проекции по методу, описанному Hoogendoorn et al. [58]. Исследования методами визуальной диагностики, проведенные во время последующих визитов, кратко представлены в табл. 3.

Анализ с помощью нагрузочной пластины (АНП)

Силу реакции опоры (СРО) измеряли с помощью пьезоэлектрической нагрузочной пластины с кварцевым кристаллом 3 в сочетании с усилителями заряда Kistler 9865E. Сама нагрузочная пластина имела ширину 60 см и длину 40 см, и устанавливалась вровень с поверхностью в центре дорожки для ходьбы длиной 11 м. Средние 5 м дорожки для ходьбы были огорожены забором высотой 50 см, чтобы заставить собак пройти по нагрузочной пластине. СРО измеряли с помощью датчиков силы, расположенных в каждом углу пластины. Усилители были подсоединены к аналого-цифровому преобразователю, подключенному к компьютеру для сохранения сигналов. Частота регистрации данных составила 100 Гц. Сигналы соответствовали СРО в медиолатеральном (Fx), краниокаудальном (Fy) и вертикальном (Fz) направлениях. Перед каждым сеансом записи Fz калибровали при помощи стандартно груза. При прохождении животного по нагрузочной пастине измеряли скорость его поступательного движения с помощью двух фотоэлектрических выключателей, расположенных на расстоянии 3 м. друг от друга и выровненных по отношению к центру нагрузочной пластины, время измеряли с помощью компьютера. Запись с помощью нагрузочной пластины начиналась автоматически и останавливалась при срабатывании этих фотоэлектрических выключателей. Всех собак проводили по нагрузочной пластине на поводке шагом со средней скоростью 1,08 м/с (стандартное отклонение 0,08 м/с). Действительными считали данные, записанные, когда пластины касалась грудная конечность и (после короткого интервала) тазовая конечность с той же стороны. Для обработки данных брали не менее восьми измерений. Все силы приводили к массе тела. Вычисляли соотношения между тазовыми (Т) и грудными (Г) конечностями: Т/Г Fy-, Т/Г Fy + и Т/Г Fz+. +. Полученные результаты сравнивали с предыдущими результатами, полученными с помощью нагрузочной пластины у здоровых собак и собак с болями в поясничной области [19].

Хирургическое вмешательство и послеоперационный уход

Всех собак оперировал один хирург, сертифицированный ECVS (BPM). Все собаки перенесли дорсальную ляминэктомию [2] и несколько дополнительных процедур перед ФТВС, в зависимости от результатов визуальной диагностики и изменений, обнаруженных при операции (табл. 2). При дискэктомии был извлечен материал студенистого ядра (СЯ), который отправили на микробиологический посев в 10/12 случаев. У 10 собак остистые отростки L7 и S1, а также пластину дуги L7 сохранили для использования в качестве аутологичных костных трансплантатов. У одной собаки (случай 4) костный трансплантат из губчатого вещества был взят из гребня подвздошной кости. Костные фрагменты и губчатую кость набивали в межпозвонковое пространство до 5 мм ниже дна позвоночного канала. Вентральнее «конского хвоста» располагали аутологичный трансплантат из жировой ткани, взятый из свободной подкожной клетчатки, а более крупный фрагмент размещали дорсально в месте ляминэктомии для предотвращения спаек твердой оболочки с новообразованной костью [2].

У одной собаки компрессия имела выраженный односторонний характер, что потребовало односторонней фасетэктомии (собака 5), двум другим собакам требовалась двухсторонняя фасетэктомия (собаки 8 и 10). У собаки 5 левый нерв S1 выглядел измененным, был полностью иссечен и отправлен на гистологическое исследование. В последующем была проведена ФТВС, как описано Smolders et al. [14]. Вкратце, определяли точки введения винтов в позвонках L7 и S1 и формировали каналы в губчатом костном веществе в пределах ножки с помощью костного шила и зонда4. После достижения вентрального коркового вещества зонд извлекали из сформированного канала для винта. Для лучшего закрепления винта в вентральном корковом веществе позвонка проделывали предварительное отверстие с помощью К-спицы (1,2 мм). Затем в ножку и тело позвонка вводили 4 титановых транспедикулярных винта длиной 25 мм и шириной 4 мм. Для соединения винта L7 с винтом S1 на той же стороне использовали два титановых стержня длиной 5 см и шириной 6 мм. Стержень слегка регулировали с помощью инструмента для сгибания, чтобы он точно соответствовал головкам обоих винтов. После достижения точного соответствия надевали муфты и затягивали гайки. Для оптимального закрепления винта требовалось захватить и медиальный, и латеральный корковый слой ножки. «Внедрение в корковый слой» определяли по отсутствию визуализации коркового слоя ножки или как «истинную перфорацию», когда винт располагался за границами ножки 60. Установку винтов считали оптимальной, если они входили в корковый слой кости, но не полностью проходили вентральный корковый слой позвонка. Правильность положения винтов во время операции определяли с помощью флюороскопии. Четырем собакам также проведено ручное растяжение в связи с очевидным стенозом межпозвоночного отверстия по результатам визуальной диагностики до операции. При ручном растяжении захватывали основание транспедикулярного винта ретрактором Гелпи, а затем затягивали головки винтов на стержнях. Степень растяжения определяли по подвижности ПК сегмента, она не превышала 5 мм. Послеоперационный уход заключался в ограничении подвижности путем прогулок на поводке и ограничении физических нагрузок на шесть недель, после чего собаке позволяли постепенно вернуться к обычному режиму физических нагрузок в течение трех месяцев после операции.

Таблица 5. Анкета для владельцев собак для оценки состояния до операции, через 3 месяца и более чем через год после фиксации транспедикулярными винтами для лечения дегенеративного стеноза пояснично-крестцового отдела

| Типы | Вопросы |

| Вопросы, предполагающие ответ «да» или «нет» | Исчезли ли симптомы после операции? Вернулись ли симптомы после операции (после начального периода улучшения)? |

| Открытые вопросы | Как чувствует себя собака после операции? Отказывается ли собака выполнять какие-либо движения? Получала ли собака дополнительное лечение после операции? |

| Вопросы с оценкой по 10-балльной шкале | Есть ли у собаки боль в тазовых конечностях и хромота? Есть ли у собаки слабость тазовых конечностей? Есть ли у собаки боли в поясничной области? Испытывает ли собака затруднения при вставании? Испытывает ли собака затруднения, когда хочет лечь? Как бы вы оценили объем мышц тазовых конечностей собаки? Как собака держит хвост? Собака может вилять хвостом? Есть ли у собаки признаки неконтролируемого мочеиспускания или дефекации? Проявляет ли собака признаки болезненности при прикосновении к поясничной области? |

Последующее наблюдение и анкета для владельцев

Данные последующего наблюдения собирали из историй болезни, с помощью анкет для владельцев [6, 13, 19] и опроса владельцев при повторном осмотре собак. Анкеты с вопросами для последующей оценки (табл. 5) отправили всем владельцам собак, перенесших ФТВС за последние 4 года. Две собаки оказались недоступны для наблюдения из-за смерти по несвязанным причинам. Анкеты включали вопросы об анамнезе, клинических симптомах до операции и удовлетворенности владельца результатам через 3 месяца и год после операции.