Литература. 10 класс

Конспект урока

Урок № 30. «Сказки для детей изрядного возраста»:

многообразие тем и героев

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме:

Абсурд — нечто алогичное, нелепое, противоречащее здравому смыслу.

Аллегория — это способ художественного изображения одного явления, предмета или существа через другое.

Гипербола — стилистическая фигура явного и намеренного преувеличения.

Гротеск — художественный приём, комически или трагикомически, причудливо и контрастно сочетающий реальное и фантастическое, правдоподобие и карикатуру.

Иносказание — выражение, заключающее в себе скрытый смысл.

Фантастика — жанр и творческий метод, характеризуемый использованием «элемента необычайного», нарушением границ принятых условностей.

Эзопов язык — тайнопись в литературе, когда образы людей заменяются на образы животных, несущих определенную черту характера.

1. Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 ч. Ч. 1. М.: Просвещение, 2015. 368 с.

1. Сахаров В. И., Зинин С. А. Литература, 10 класс: в 2 частях. М.: Русское слово, 2017. 288 с.

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Первоначально в сборник входило 23 произведения, сейчас он насчитывает 32 и включает те, что раньше не были пропущены цензурой.

Сказки, по мнению критиков, отражают идейно-художественные искания Салтыкова-Щедрина. В них затрагиваются темы власти, народа, интеллигенции и рассматриваются нравственно-этические проблемы.

Цикл сказок открывает «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Она выходит в свет в 1869 году. С первых строк Салтыков-Щедрин замечает, что «жили да были два генерала», которые «по щучьему велению» оказались на необитаемом острове. Генералы всю жизнь служат в регистратуре и слов никаких не знают, кроме фразы: «Примите уверение в совершенном моём почтении и преданности». Герои не умеют определить даже, где запад и где восток. Они думают, что солнце сначала заходит, а потом восходит. А «булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают». Автор рисует саркастическую характеристику персонажей. Поведение генералов, оставшихся без крепостных, доводится до абсурда: один из них откусывает орден с шеи другого. Наконец, поднимается вопрос о том, что нужно найти помощь. Она приходит в виде услужливого мужика. Он находит фантастические способы накормить генералов, да ещё и к дереву себя привязывает, чтобы не убежать. На необитаемом острове. И это при том, что крепостное право отменено, работать на них он уже не обязан. Мужик в пригоршне (в ладонях, сложенных вместе) суп варит, гадает на бобах, строит корабль, на котором можно «океан-море переплыть». А генералы тем временем всё ругают и ругают его за тунеядство, хоть он их на Подьяческую улицу вернул. Поведение героев построено на антитезе: несостоятельные генералы и мужик-умелец. Салтыков-Щедрин двояко относится к мужику: с одной стороны, не понимает безграничную покорность, с другой — считает, что он заслуживает сострадания. Его добро вознаграждается, но очень сатирически: генералы «выслали ему (мужику) рюмку водки да пятак серебра».

Произведение «Дикий помещик» писатель вновь начинает со сказочных слов: «в некотором царстве, в некотором государстве» жил «помещик глупый, читал газету “Весть” и тело имел мягкое, белое, рассыпчатое». В газете он узнаёт о том, как крестьян за невежество наказывать. Лозунг «Старайся!» помещик понимает буквально, потому и проявляет сверхжестокость. Он постоянно молится Богу, чтобы мужик со свету исчез. Крестьяне тоже молятся, но о прекращении этих мучений. В молитвах намечается антитеза: помещик предстает врагом, а народ — страдальцем. Автор рисует гротескную завязку: «Вдруг поднялся мякинный вихрь и, словно туча черная, пронеслись в воздухе посконные мужицкие портки». Довольный помещик начинает «жить да поживать», но актёр Садовский, а за ним «четыре генерала знакомых» называют его дураком. Приходит к нему капитан-исправник с известием, что денег в казну от крестьян не поступает, товары с прилавков исчезли. Но и это не вразумляет помещика, который не умеет признавать свои ошибки. Он приходит к решению: «Нет, лучше совсем одичаю, лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам скитаться, но да не скажет никто, что российский дворянин, князь Урус-Кучум-Кильдибаев, от принципов отступил!».

Тюркское имя выбрано не случайно — благодаря его использованию создаётся аллюзия к монголо-татарскому игу, мечтавшему выжить врага с земли. Писатель даёт описание одичания героя: «оброс волосами», «ходил же всё больше на четвереньках», «ногти у него сделались как железные», «как кошка, в один миг, взлезет на самую вершину дерева». Удивляет абсурдность отношения власти к событиям: «Мужика изловить и водворить, а глупому помещику. наиделикатнейше внушить, дабы он фанфаронства свои прекратил». Таким образом, для виновника выбирают вежливые слова, а для народа — суровое наказание.

Существует ряд причин, по которым Салтыков-Щедрин выбирает для своих произведений жанр сказки. Появление демократически настроенного читателя даёт возможность донести важные темы, используя эзопов язык. Сатирические образы позволяют раскрыть проблемы общества.

Разбор заданий Тренировочного модуля.

Анализ произведения «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» (М.Е. Салтыков-Щедрин)

Сложно представить себе русскую литературу без сатирического творчества Салтыкова-Щедрина. Никто кроме не мог также точно выявить все пороки российской действительности середины девятнадцатого века и рассказать о них в столь оригинальной и запоминающейся форме. Его «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» считается классикой русской сатиры. Под видом сказки Салтыков-Щедрин мастерски отобразил сословные противоречия, царившие в Российской империи. Многомудрый Литрекон предлагает Вам разбор этой сказки.

История создания

История написания «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» сохранила интересные факты о произведении:

Направление и жанр

Как ни странно, сказка Салтыкова-Щедрина принадлежит к литературному направлению реализма. Несмотря на фантастическое допущение, автор стремился к реалистичному изображению своих героев, их жизни, речи и действий. Характеры героев максимально приближены к реальным. Читатель может поверить в то, что такие люди могли существовать.

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» является сатирической сказкой. В основе сюжета лежит фантастическое допущение, язык изобилует сказочными речевыми оборотами. Многие ситуации намеренно доведены до абсурда. Всё это необходимо для того, чтобы замаскировать и смягчить присутствующее в сказке едкое высмеивание, свойственное всем сатирическим произведениям. Иначе книга была бы похоронена в ящике письменного стола.

Композиция и конфликт

Композиция «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» делится на три типично сказочных элемента:

Композиция построена на многочисленных антитезах: генералы — крестьянин, лень — труд, глупость — смекался, гордость — смирение и т.д.

Суть: о чём сказка?

Два генерала, всю жизнь прослужившие чиновниками в санкт-петербуржской регистратуре, где они родились, воспитались и состарились, необъяснимым образом оказываются на необитаемом острове.

Дворяне и чиновники демонстрируют полную неприспособленность к самостоятельной жизни и незнание очевидных для любого образованного человека вещей, даже едва не доходят до каннибализма.

Однако, к счастью для двух высокопоставленных особ, под пальмой они находят спящего мужика и немедленно берут над ним руководство.

Много дней мужик выполняет все приказы двух генералов и заботится об их достатке и благополучии, даже сам делает для них верёвку их конопли, которой его же и привязывают к дереву.

В итоге генералы решают вернуться домой, и мужик перевозит их с острова в Санкт-Петербург, за что получил бутылку водки и пятак серебра.

Главные герои и их характеристика

Система образов в «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» отражена Многомудрым Литреконом в таблице:

| герои | характеристика |

| два генерала – пожилые чиновники | дворяне. всю свою жизнь занимались однообразной бумажной работой и ничем другим не интересовались. капризные и жалкие люди, не способные даже самостоятельно определить, где находится север. однако в то же время они живут в полной уверенности в своём превосходстве над окружающими и в том, что все нижестоящие обязаны выполнять любые их прихоти. |

| мужик | таинственный мужик с необитаемого острова, наделённый огромной силой и житейской смекалкой. способен без труда добыть пищу, свить верёвку из конопли, с помощью которой его и привяжут, и даже построить лодку для путешествия через океан. однако абсолютно лишён силы воли и чувства собственного достоинства, беспрекословно выполняя распоряжения двух генералов только потому, что они выше него по происхождению и статусу. |

Тематика «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» заставит задуматься и современного читателя, ведь темы в ней вечные:

Проблемы

Проблематика «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» столь же злободневна и интересна (если ее стоит дополнить, сообщите Многомудрому Литрекону в комментариях):

Смысл

Салтыков-Щедрин в своей сказке показал нам два сословия Российской империи. Главная мысль «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» заключается в том, что тиранию дворянства идеально дополняет рабство народа, поэтому изменить ситуацию в России так сложно.

С одной стороны, мы видим дворянство – избалованное, ничтожное и бесполезное для общества, на котором оно паразитирует, однако уверенное в своём статусе, за счёт чего держит свою власть над немым и несознательным народом.

Мужик олицетворяет собой крестьянство – смекалистое и хозяйственное, но не способное осознать себя и бороться за свои права, а потому слепо подчиняющееся аристократии, которая не держит крестьян за людей.

Основная идея «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» — это необходимость изменить существующий порядок, в котором два паразита-генерала кормятся за счет одного тощего и забитого мужика. Писатель в своей сказке аллегорически изобразил экономику России. Сами дворяне ничего не зарабатывают, а живут на всем готовом только потому, что им принадлежит абсолютная власть над крестьянством. Если же народ освободится, помещики обречены на вымирание, причем в прямом смысле слова, ведь без бесчисленных слуг генералы просто умрут с голоду.

Чему учит?

Сказка осуждает невежество, грубость и самодурство, которые демонстрируют читателям генералы. Салтыков-Щедрин считал, что не происхождение или чин определяет человека, но его собственные таланты. Таков вывод из «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил».

Писатель превозносит смекалку и находчивость, продемонстрированную мужиком. Он пытается донеси до читателя мысль о важности самоуважения и о том, что необходимо отстаивать собственные права, иначе человек превращается в бесправного раба, чьи таланты служат негодяям и бесполезным паразитам. Каждый человек должен сам обеспечивать себя и тем самым приносить пользу обществу — такова мораль сказки.

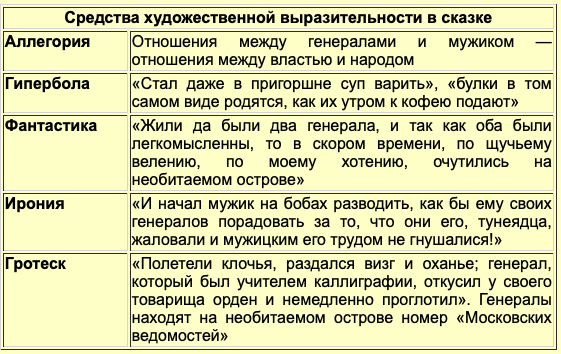

Средства выразительности

Автор использовал в «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» иронию. Так, мужик собственноручно связал веревку, которой его привязали к дереву. Этим автор хотел сказать, что народ сам поощряет свое рабство и добровольно лебезит перед тем, кто назвался хозяином.

Другой пример иронии в тексте — это распределение провизии. Мужик нарвал генералам 10 спелых яблок, а себе взял одно, и то кислое. Крестьянин ограничивает себя сам, то есть рабство глубоко засело в его психологии.

Таблица: гротеск, гипербола, ирония в произведении «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».

Критика

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» была радушно встречена русской интеллигенцией. Замысел писателя был понят правильно.

Сказка была восторженно принята Герценом.Тургенев же и вовсе лично способствовал переводу произведения на французский язык и его распространению в странах Западной Европы.

Сказка — это что такое: особенности жанра

Раскрытая книга: UGC

Сказка — это один из первых жанров устного народного творчества, с которыми знакомятся дети. Научные знания о сказке формируют уроки литературы в школе. Восполнить пробелы в знаниях, конкретизоваться и расширить их помогут сведения, представленные в статье.

Сказки: что это такое, признаки

Сказки — это один из самых удивительных по информативности, силе эстетического и воспитательного влияния жанров в фольклоре. Это не просто интересные и поучительные истории, которые рассказывают или читают маленьким детям на ночь. В сказках отображено мировоззрение, мировосприятие того или иного народа, его ментальность и ценности.

Хотите получить исчерпывающий ответ на вопрос «сказка — что это такое»? Тогда приглашаем в удивительный мир поэтики сказки, который позволяет точно и безошибочно определять этот жанр, давать ему характеристику:

Публицистический стиль: примеры из литературы, особенности

Что такое сказка: определение

Народная сказка — это эпический жанр фольклора. Она отличается от остальных повествовательных форм (легенд, пересказов) тем, что ее предназначение — удивлять, возбуждать фантазию, радовать, в увлекательной форме рассказывать о мироздании и человеке, учить нормам морали.

Не всегда легко определить границы между сказкой и другими формами фольклорного эпоса. Например, в былине о путешествии Садко в подводный мир есть элементы волшебной сказки, а в сказке «Чудесная дудочка» (о сестроубийстве) развивается сюжет баллады. Поэтому важно знать, какие признаки присущи сказочному жанру.

Сказка: история возникновения

Первоначальный источник сказочных мотивов и сюжетов — мифологическое и магическое мировоззрение человека. Знакомая с детства сказка о Колобке — история, в которой представлены первоначальные представления человека о времени: движение солнца по небу ассоциировались с путешествием Колобка, звери, с которыми он встречался, — с элементарным отсчетом времени (утро, полдень, вечер и ночь).

«Чудесный доктор»: краткое содержание и анализ

В момент распада первобытного строя мифологическое мышление утратило свою силу: люди больше узнают мир, происходит первоначальное накопление практических знаний о мире, формируется научное познание. Поэтому сказки теряют свою магическую природу и начинают восприниматься, как художественные произведения, предназначение которых — развлекать и поучать. Этот подход дал жизнь традиции рассказывать сказки детям для забавы или в назидание.

Развитие сказки на этой стадии не остановилось. Жанровые разновидности сказок пополнялись в процессе развития общества. Даже в современном мире взрослые люди с наслаждением окунаются в мир сказок, хотя большинство сказочных сюжетов теперь представлены в романах и повестях, художественных фильмах и комиксах.

Признаки сказки

Сказка, как и любой другой жанр народного творчества, имеет свои художественные маркеры — признаки. Помимо устной формы, вариативности и анонимности, имеют такие особенности:

Существует ли судьба у человека?

Волшебные события

Все события в сказках — это вымышленный, чудесный мир, в котором есть вещи, люди, наделенные фантастическими свойствами и возможностями.

В основе конфликта — противопоставление (антитеза)

Сказка — это воплощение народной мечты, чаяний человека. Поэтому сюжет в них строится на конфликте добра и зла, разворачивается между негативными и позитивными героями, красивыми и безобразными персонажами.

Герой — носитель одного главного качества

Сказочные герои бывают мудрыми или глупыми, слабыми или сильными, трудолюбивыми или лентяями. Они — воплощение определенной черты характера человека, его натуры. Это качество отображается в имени, прозвище героя, его портрете или изображении его жилища.

В сказке герой статичен, его характер неизменен на протяжении всего повествования. Позитивные герои проходят испытания и обязательно побеждают антиподов.

Существует ли магия в реальной жизни?

Композиционные особенности сказки

У сказки четкая трехчленная композиция, в которой выделяются зачин (« В некотором царстве-государстве…») и концовка (« И я там был, мед-пиво пил» и т. д.). Особенный признак сказки — троистость. Это могут быть три брата — главных героя, три испытания, которые проходит главный герой, три встречи или поездки и т. д.

Пространство в сказках может расширяться до морей и океанов, до тридевятых царств-государств или сужаться до волшебной рукавички, в которой прячутся звери, или игольного ушка.

Народная сказка призвана не только развлекать и удивлять, главная ее задача — поучать. Детские сказки показывают наглядно, что есть добро, а что есть зло, какие моральные качества ценятся, а какие порицаются обществом, и т. д.

К чему снится лев: толкование по разным сонникам

Какие бывают сказки

Сказки отличаются сюжетами и персонажами. Эти различия позволили ученым выделить три основных типа сказок. Рассмотрим каждый из них:

Сказки о животных

Сказки про животных возникли на заре становления общества, в период, когда человек присваивал продукты природы и имел покровителей в животном мире — тотемов. Чтобы спастись от хищников и добыть пропитание, людям нужно было применить ловкость, хитрость, изобретательность. Именно об этом рассказывается в сказках о животных.

То, что люди соотносили себя с определенными животными, отобразилось в некоторых именах сказочных персонажей: Михаил Потапович, Лиса Патрикеевна и т. д. Обычно в образах животных воплощались какие-то качества людей: жадность, глупость, жестокость, хвастовство, лицемерие, трусость и т. д.

К чему снится тигр: толкование по разным сонникам

Кадр из мультфильма «Маса мен Аңдар»: UGC

В сказках фигурируют как представители дикой фауны (лиса, заяц, волк, кобылица, конь и т. д.), так и одомашненные животные (собака, кот, гусь, петух, баран и пр.). Часто дружба и взаимовыручка прирученных животных противопоставлялись хищной натуре обитателей леса (русские сказки: «Кот, лиса, петух», «Лиса-повитуха», «Звери в яме»; казахские сказки: «Лиса, верблюд, волк, лев и перепелка», «Лисица и обезьяна», «Мечта голодного волка», «Ласточка и богомол» и пр.).

Эти сказки обобщали жизненный и трудовой опыт людей, выполняли важную дидактическую функцию — передавали знания от взрослых детям: учили, как нужно поступать в той или иной ситуации, как распознавать жестокого или хитрого человека, как ему противостоять, как правильно вести себя в обществе.

Сон с субботы на воскресенье: чего от него ждать

Волшебные сказки

Волшебная сказка отличается тем, что в ней действуют люди или персонифицированные силы природы, персонажи мифологии (Водяной, Солнце, Месяц, Ветер, Кащей Бессмертный, Баба Яга или мыстан и т. д.).

В них описываются фантастические события, которые раскрывают главный конфликт — противостояние добра и зла, правды и лжи, лукавства и искренности, силы и ума, жизни и смерти (например, из русского фольклора («Бой на Калиновом мосту», «Сивко-Бурко», «Волшебное кольцо») или казахского сказочного эпоса («Савраска», «Заговоренная девушка», «Три брата и прекрасная Айлу», «Три брата-странника», «Каражай» и пр.).

Кадр из мультфильма «Ермагамбет»: UGC

Герои пользуются предметами, которые наделены чудесными свойствами: яблоками, которые омолаживают, гребнем, из которого вырастают деревья, медом или водой, которые придают сил или оживляют умерших, залечивают раны, травой, которая помогает слышать голоса животных и птиц и т. д.

Сон со среды на четверг: толкование, значение

Часто героям на помощь приходят волшебные животные: кони, которые умеют говорить и умеют быстро передвигаться в пространстве, птицы, которые приносят зерна целебных растений или предвещают судьбу, волк или лев, которые защищают человека и т. д.

В волшебных сказках отображается инициация молодых людей — их переход во взрослую жизнь, где им приходится сталкиваться с плохими и хорошими людьми, делать правильный выбор, следовать определенным нормам морали.

Герои сказок — мужественные и смелые, умные и выносливые. Они преодолевают различные препятствия и всегда побеждают благодаря своим высоким моральным и душевным качествам.

Бытовые сказки

Бытовая сказка — это история, которая происходит с обычными людьми в повседневной жизни. В них нет чудес, необычных героев, удивительных мест. События разворачиваются в условно реальном пространстве. В отличи от житейских историй в бытовых сказках описываются необычные происшествия или явления.

Сон с понедельника на вторник: толкование, значение

Например, в казахской сказке «Щедрый и Скупой» вознаграждается богатством и новыми умениями человек, который поделился пищей и водой со спутником, и наказывается скупой человек. В сказке «Раб конюх» награждается честный конюх и карается коварный и завистливый визирь.

Кадр из мультфильма «Жанадыл»: UGC

Герои бытовых сказок — простые обыватели, которые вступают в конфликты друг с другом или представителями высших сословий — купцами, ханами или царями, визирями, муллами или попами. Иногда их враги — персонифицированные образы Горя, Доли, Хвори и пр.

Сюжет в бытовых сказках развивается из-за столкновения героя со сложными житейскими обстоятельствами — болезнью, бедностью, глупостью или жадностью, враждебностью наделенных властью людей.

Наиболее популярные сюжеты таких сказок связаны с победой бедных, но умных людей над жадными и высокомерными богачами («Жигит и богач», «Щедрый и Скупой», «Искусство Егельмана»). Часто основа таких сказок — анекдотические житейские ситуации («Хитрый Алдар-Косе»).

Сочинение «Моя любимая книга» для школьников

Бытовые сказки обладают сильным поучительным потенциалом. Они утверждают высокие морально-этические ценности.

Литературные сказки

Мотивы и особенность повествования, художественный и дидактический потенциал сказок настолько ценны и влиятельны, что писатели также пользуются этим жанром, создавая оригинальные и интересные сюжеты. Так появилась литературная сказка. Это результат творчества одного человека — автора.

Кадр из мультфильма «Приключения Буратино»: UGC

К этому типу сказок относят произведения Андерсена, Шарля Перро и братьев Гримм. Многие национальные писатели обращались к этому жанру, создавая красочные, поучительные и интересные сказки: А.Пушкин «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о рыбаке и рыбке», В.Даль «Девочка Снегурочка», П.Ершов «Конек-Горбунок», Корней Чуковский «Айболит», А.Кунанбаева «Не хвались, коль не учён», З.Наурзбаева и Л.Калаус «В поисках золотой чаши…», В.Прохоренко «Сказки с хвостиками».

Сказка — это не просто веселый, необычный, интересный мир, в котором действуют неординарные герои. Это рассказы, которые полны смыслов, важных для становления личности человека. Сказки знакомят ребенка с представлениями о мире и человеке, о ценностях, которые актуальны для его народа. Народная сказка — это первое и увлекательное путешествие, которое совершает ребенок в духовный мир своей нации.

Узнавайте обо всем первыми

Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах.

Русские сказки: скрытый смысл, алгоритмы жизни, развития и древнейшая история Руси.

В нашей статье расскажем о самобытности, символизме русских народных сказок, о том, чему они учат и чем отличаются от сказок других народов и цивилизаций.

Без были нет сказки. Воображение,

мечта корнями своими уходят в быль.

Константин Федин.

Русские сказки — это зашифрованное послание наших предков. Может быть поэтому они и сохранились до наших дней.

Теперь на знакомые нам с детства сказки, можно посмотреть совершенно в другой плоскости. Для того чтобы понять русские сказки, необходимо вернуться к своим истокам, для начала вспомнить свой древний язык и значение каждого слова, и тогда мы получим совершенно новую информацию и знания, оставленные нам нашими предками.

Летучий корабль.

Вплоть до конца XVIII века интеллигенция и духовенство относили сказки к разряду суеверий простого народа, который неизменно изображался, как дикий и примитивный. Господствующее философско-мировоззренческое направление той эпохи — классицизм — ориентировалось на античность, сдобренную христианской цензурой, и европейский рационализм. Учиться дворянину у крестьянина было нечему.

Однако в начале XIX века, вместе с движением романтизма к учёным, философам, поэтам приходит осознание того, что древнейшее мифологическое сознание во многом определяет быт и мировоззрение каждого человека.

«Изучение старинных песен, сказок, — пишет Пушкин, — необходимо для совершенного знания свойств русского языка».

Именно в «золотой век» русской литературы начинается интенсивное изучение сохранённых в народе сказаний, становится очевидным их глубокая ценностная и мировоззренческая значимость.

Ценность сказки для культуры и искусства во многом определяется её связью с мировоззрением людей той или иной цивилизации. Сказки в основе своей имеют исторические события, мифы, ритуалы и в целом алгоритмы жизненного цикла людей. Поскольку все мы живём на одной планете, то естественно, что некоторые сказки различных культур похожи.

Какие символы несут русские сказки

Что же нам известно о сказке сегодня? Сказка — это средство формирования мировоззрения человека.

Сказки несут свое послание в символической, образной форме. Они способны затронуть наши самые глубокие чувства. Их непосредственное послание однозначно: вначале описывается проблема, которая в конце (всегда) находит счастливую развязку.

Сказки дают ключи к тем жизненным задачам, которые предстоит решать каждому человеку в своей жизни. В сказках показывается, как самый маленький, глупый и слабый преодолевает все проблемы и в конце выходит счастливым победителем. Прожитые чувства в сказках делают детей смелее и сильнее. Сказки помогают детям справляться со страхом, перебороть себя и поверить в собственные силы; учат детей тому, что добро будет всегда вознаграждено, а зло наказано (учат детей законам справедливости), смелый победит (отваге), терпеливый дождётся (выдержке), честный труд ценится (трудолюбию), правда восторжествует и т.д. Всё это есть в культурном коде нашей цивилизации, а значит и в сказках.

Поэтому всегда, как только у вас появится такая возможность, читайте детям народные сказки, ведь они — источник правильного, здорового и гармоничного воспитания ребёнка.

Наряду с объяснением нравственных ценностей, сказки содержат определённые мировоззренческие установки, определённую картину мира. Эта картина мира перекликается с космологическими моделями, представленными в мифологиях разных народов мира. Таковы архетипы мировой горы, вселенского яйца, мирового древа, мотивы нисхождения героя в подземный мир или вознесения в высшие миры. Но в каждой цивилизации они окрашиваются нравственными мерилами и идеалами, присущими её представителям.

Числа

Очень интересна символика чисел в русских народных сказках. Как известно, в них преобладают цифра три и цифра семь. Показателен вопрос выбора трех путей, когда герой оказывается возле развилки, камень у которой предлагает ему на выбор три дороги.

Также в сказках часто встречается упоминание цифры семь — «за семью дверями, за семью замками…», «цветик — семицветик». Цифра семь — снова обозначение этапов пути к самому себе, ключи к достижению высшей мудрости. Эти этапы: здоровье физического тела и единение с ним; внутренняя «искра»; принятие и любовь ко всему вокруг; ум-разум; сознательность; сверхсознание. После прохождения всех этих этапов человеку открывается высший уровень — ясновиденье, это и будет ключ номер семь. В нумерологии зашифрован глубокий смысл познания человеком себя и мира, а в русских народных сказках вопрос духовного роста, обретения мудрости, стремления к добру и свету оказывается первостепенным.

В древнейшей космогонии мировое яйцо — золотое. В древних культурах яйцо олицетворяло также Солнце как источник весеннего возрождения и творческих сил природы. В русских сказках, по мнению некоторых исследователей фольклора, Солнце принимает зооморфный образ Жар-птицы, которую похищают силы Тьмы или Зимы в образе колдуна или царя-чародея; однако Жар-птица успевает снести золотое яйцо — источник последующей жизни, света и тепла.

Потому-то среди многих народов распространены сказки о яйце как источнике жизни и Вселенной. Из глубокой древности идет обычай одаривать друг друга яйцами и величать их в священных песнопениях. Древнеримский обычай красить яйца Плутарх объясняет тем, что яйцо изображает творца Мира, в себе его заключающего. У персов также был известен обычай приветствовать друг друга подарком в виде яиц, окрашенных в разные цвета. Яйца клали в храмах, закапывали в тех местах, где предполагалось строительство (существует предание, что Неаполь построен на яйце). Закодированная формула «мир-яйцо» была настолько стойкой и неискоренимой, что пересилила христианскую догматику и проникла в церковную литературу — сначала в Византии, а затем и на Руси. В одной старинной рукописи читаем:

«О яйце свидетельство Иоанна Домаскина: небо и земля по всему подобны яйцу — скорлупа аки небо, плева аки облаца, белок аки вода, желток аки земля»

Упоминания о вселенском яйце, из которого рождается мир (вариант: верховное божество либо бог-прародитель) встречаются в мифах и преданиях многих народов. В большинстве мифов яйцо, нередко — золотое (символ Солнца), плавает в водах Мирового океана; в некоторых легендах появляется также птица-мать (как, например, в египетском мифе). В индийской мифологии из Хираньягарбхи — «золотого плода», созревающего в сердцевине плавающего на водах Мирового яйца (Брахманды), рождается Брахма, из него же появляется Праджапати; имя Мартанды, предположительно, солярного божества, означает «рожденный из мертвого яйца».

О рождении демиурга — божественного Фанеса — из плавающего в море яйца повествует орфический миф. В финском мифе утка сносит яйцо, из которого возникает Вселенная, на холм посреди океана (либо на колено девы Ильматар); в китайской легенде Вселенная прежде представляла собой нечто вроде куриного яйца, из которого родился прародитель Пань-гу. Легенды о Мировом яйце встречаются у народов Европы, Индии, Китая, Индонезии, Австралии, Африки и пр.

Это то самое золотое яичко, которое снесёт Курочка Ряба в известной русской сказке (здесь весь мифологический антураж испарился, остался только закодированный образ-символ, передаваемый от поколения к поколению и усваиваемый ребёнком чуть ли не одним из первых). Вообще, сказка Курочка Ряба — очень странная сказка:

«Жили-были дед да баба. И была у них Курочка Ряба.

Снесла курочка яичко, да не простое — золотое.

Дед бил — не разбил.

Баба била — не разбила.

А мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось.

Плачет дед, плачет баба и говорит им Курочка Ряба:

— Не плачь, дед, не плачь, баба: снесу вам новое яичко не золотое, а простое!»

Дед и бабка, вроде бы должны быть довольны тем, что яичко разбилось, ведь именно этого они и добивались, но они плачут. Почему так? Какой алгоритм зашифрован в этой простейшей сказке? Может быть, именно дед или бабка должны были разбить яичко? И почему мышка выступает столь важным действующим лицом, как и в другой русской сказке?

Репка

Другая загадочная русская сказка — это известная всем с детства «Репка». Сама репка будучи жёлтой и круглой, может быть символом Солнца, которое необходимо вызволить из плена подземного царства, чтобы оно могло снова светить людям, но в сказке интересна последовательность вызова разных участников на помощь. С одной стороны, она символизирует крепкую связь разных поколений, которые совместно решают родовые задачи, но, с другой стороны, показывается и взаимосвязь поколений людей с биосферой.

Ведь когда своих сил «человечеству» в лице дедки, бабки и внучки не хватает, они начинают звать Жучку, Мурку и мышку. Но загадкой остаётся: почему в сказке отсутствуют мама и папа внучки? Чтобы усилить эффект связи поколений, показать кто с кем должен в наибольшей степени взаимодействовать — деды с внуками? У нас ведь всегда за детьми смотрят бабушки и дедушки. А может их нет по той же загадочной причине, по какой у Деда Мороза нет дочки, но есть внучка?

Сундуки — символ взаимовложенности

Один из наиболее частых сюжетов русских сказок является сокрытие тайны смерти главного злодея — Кощея Бессмертного, неубиваемого привычными средствами. Герои ищут сундук, который чаще всего располагается на ветвях дуба — символа Древа мира.

Аналогичный сюжет сокрытия встречается в сказке Древнего Египта «Сатни-Хемуас и мумии», где главный герой ищет тайную книгу, в которой сокрыты божественные знания, освободив которые можно навлечь на землю несчастья.

«Тогда жрец сказал Ноферка-Птаху: — Книга, о которой я говорил, покоится посреди Нила близ Коптоса. Там лежит на дне железный сундук. В железном сундуке лежит сундук бронзовый. В бронзовом сундуке лежит сундук из дерева лавра. В сундуке из дерева лавра лежит ларец из эбенового дерева и слоновой кости. В ларце из эбенового дерева и слоновой кости лежит серебряный ларец. В серебряном ларце лежит золотой ларчик. А в том золотом ларчике хранится книга, о которой я говорил. Скорпионы и змеи окружают то место кольцом длиною в двенадцать тысяч локтей. А вокруг сундука обвился бессмертный змей» (Сказки и повести Древнего Египта. М., 1956).

По мнению А.К. Байбурина, такой принцип «матрёшки» характерен для изображения смерти, а его наглядной иллюстрацией является гроб в доме (дом в доме). То есть в подобной структуре явно присутствует символика смерти (ср. древнеегипетский погребальный обряд, для которого характерно помещение мумии в несколько вложенных друг в друга саркофагов).

Символизм иглы

Игла, булавка — в народной культуре предмет-оберег и одновременно орудие порчи. Символика иглы основана на таких её свойствах, как острота, малая величина, способность проникать сквозь или вглубь предметов, а также легко теряться (исчезать). По восточнославянским и польским представлениям, ведьма, змора или огненный змей могут оборачиваться иголкой, поэтому не советовали поднимать найденную иглу — «это нечистый перекидывается», особенно ту иглу, которая лежала острием к нашедшему, а если кто поднимет с пола иглу, шпильку или пруток, должен сразу же их переломить и бросить в щель в полу во избежание домашней ссоры. В польских легендах рассказывается о том, как у «испорченных» нечистой силой девиц, привезённых к святому месту, злые духи выпадали изо рта в виде маленьких булавочек, которые сразу же исчезали в траве.

Русский и египетский мифы сходны по форме, но очень различны по содержанию, можно сказать, что противоположны.

Вообще мифология всех народов (особенно евразийских) выстраивается от одного общего мифа. И родство египетского с русским мифом очень показательно в этом плане. Учёные установили, что некогда предки славян, иранцев, индийцев, европейцев жили вместе, были единым народом с общей культурой и мировосприятием. Александр Николаевич Афанасьев в предисловии к своей книге «Народные русские сказки» писал:

«Мы не раз уже говорили о доисторическом сродстве преданий и поверий у всех народов индоевропейского племени».

Но поскольку понимание смысла жизни отлично в различных цивилизациях, то разнятся и жизненные идеалы представителей разных цивилизаций, что выражается и в сказках, возможно, похожих по форме, но различных по смысловому наполнению.

Жар-птица

В связи с этим значим главный сказочный символ воскрешения — Жар-птица (в западной цивилизации — птица-Феникс, которая возрождается из пепла снова и снова). Образ Феникса — считается мифологическим отражением процесса восхода и захода солнца, но если смотреть глубже, то Феникс в западном представлении является символом внутреннего очищения человека в процессе постоянного духовного роста и преодоления материального мира в пользу более глубоких и важных ценностей.

В разных культурах образ Жар-птицы обрастал своими подробностями и оттенками в зависимости от идеалов всей цивилизации и конкретного народа, живущего в ней.

Славяне связывали Жар-птицу с золотом и кладами, считая, что именно птица указывает на них. Где она опустится, там в земле сокровища и таятся. Иногда говорили, что в купальскую ночь Жар-птица спускается на землю, и именно её сияние принимают за цветок папоротника. Согласно русской волшебной сказке, каждое перо её «так чудно и светло, что ежели принесть его в тёмную горницу, оно так сияло, как бы в том покое было зажжено великое множество свеч».

Золотая окраска Жар-птицы, её золотая клетка связана с тем, что птица прилетает из другого («тридесятого царства»), откуда происходит всё, что окрашено в золотой цвет. Жар-птица может выступать в роли похитителя, сближаясь в этом случае с Огненным Змеем: она уносит мать героя сказки «за тридевять земель». Сравнительный анализ позволяет предположить древнюю связь Жар-птицы и словацкой «птицы-огневика» с другими мифологическими образами, воплощающими огонь, в частности, с огневым конём-птицей.

(*Жар-Птица, Жар-Цвет на Руси подразумевала то, что индусы называют сейчас Кундалини. )

Египтяне считали, что Бенну (Бен-Бен) — аналог Феникса — является душой бога Ра. Название связано со словом «вебен», означающим «сиять». Бенну является связующим звеном между божественным замыслом и воплощением замысла в жизнь, напоминает о божественном созидании и возрождении жизни.

По легенде Бенну появился из огня, который горел на священном дереве во дворе храма Ра. По другой версии Бенну вырвался из сердца Осириса. Изображался в виде серой, голубой или белой цапли с длинным клювом и хохолком из двух перьев, а также в виде жёлтой трясогузки или орла с красными и золотыми перьями. Существуют также изображения Бенну в виде человека с головой цапли. Символизировал солнечное начало. Бенну олицетворял воскресение из мёртвых и ежегодные разливы Нила. В египетской «Книге мертвых» написано:

«Как феникс пройду я через области потустороннего мира».

Греки, воспринявшие историю Феникса из Египта, полагали, что жизнь Птицы циклически связана с мировой историей и зависит от хода планет (Солнце, Луна и др. планеты возвращаются на свои «прежние» места). Стоики в подтверждение этому говорили, что мир, подобно Птице, погибает и рождается в огне, и нет этому превращению конца.

Иранцы знали другое имя этой птицы — Симург. Птица обладала даром предвидения, но натура ее была двойственна, заключая в себе «добрую» и «вредоносную» половинки.

В суфизме Симург символизирует Совершенного Человека, обладающего знанием Божественной Сущности. Эту Сущность, как и легендарную птицу, невозможно увидеть.

Евреи, называющие чудо-птицу Мильхам, рассказывали, что только она отказалась вкусить запретный плод, и за это Бог даровал ей бессмертие.

В раннехристианском апокрифе Варуха писалось о Птице:

«Это хранительница мира… Если бы не прикрывала |огненный зрак| солнца, то не был бы жив ни род человеческий, ни вся тварь на земле от жары солнечной».

Китайский огненный Фен-хуан являлся одним из четырёх священных созданий, и символизировал бессмертие, совершенство и великодушие. Появление такой птицы, пусть даже во сне, означало поворотный момент в жизни человека, необходимость совершения значимого деяния либо рождения ребенка, наделенного особыми талантами.

Алхимики средневековой Европы считали Феникса символом возрождения, завершения «Великом Делании». Для них он также означал очищающий и преобразующий огонь, химический элемент серу и красный цвет.

Описание Птицы весьма сходно для разных народов.

«Воздух расцветился всеми цветами радуги, от перьев и крыльев птицы шли красивые звуки, — было сказано о чудесной птице Симург в арабском трактате XIII века — от неё исходил приятный запах…»

«Есть там другая священная птица,… и имя ей Феникс, — писал Геродот. — Её облик и стать весьма напоминают орла, а перья у неё частью золотистые, частью красные».

Птица-огонь, — полагали славяне, подразумевая Жар-птицу, — об её оперение можно запросто обжечься. Каждое перо же светится, как множество свеч, и остро, крепче булата. А сама же она сияет то голубым, то малиновым светом.

«О Атум-Хепри, — звучат слова древнеегипетского Гимна о сотворении мира — ты воссиял [в образе] Бену на предвечном Холме Бен-Бен…»

Никем не сотворенная, бывшая изначально птица летала над водами океана, пока не свила себе, наконец, гнездо на холме Бен-Бен. А может, это был вовсе не Бенну, а прекрасный белый гусь Великий Гоготун, снесший на все том же холме яйцо, из которого родился солнечный бог? Впрочем, многие народы рассказывают истории, что в процессе создания мира принимала участие птица.

Вряд ли люди точно знали, кто сотворил мир, но образ ослепительной птицы остался в мифах и легендах, и сияли, отражая солнце, обелиски на памятном холме близ Гелиополя.

Внутренний поиск и самый главный тест в русских сказках

Герои сказок зачастую оказываются перед загадкой:

«Пойди туда, не знаю куда; принеси то, не знаю что».

И они идут туда, «не знаю, куда». Что же это значит? «Туда, не знаю, куда» — это в первую очередь внутреннее, духовное путешествия героя вовнутрь себя. И в ходе этого путешествия богатыри обычно достигали развилки, где стоял придорожный камень.

Русские былины и сказки о поездках богатыря в соответствии с указаниями на придорожном камне или по советам Бабы Яги по существу своему повествуют о прохождении добрым молодцом испытаний на выявление типа его устройства психики — его внутренней сути, которая является стержнем его личности, поскольку все знания и навыки — лишь приданое к типу устройства психики индивида.

«Поедешь налево — убитому быть». Это тест на подвластность инстинкту самосохранения. Есть возможность сразу отказаться и не поехать в указанном направлении, признав свою трусость. Если поехать, то нападают разбойники либо кто-нибудь один, вроде Соловья-разбойника. Если богатырь не ряженый, а настоящий, владеющий искусством побеждать превосходящих по силам противников, то он проходит это испытание.

«Поедешь направо — богатому быть». Это тест на подвластность традициям демонической культуры толпо-«элитаризма». Отказаться от плывущего само собой в руки богатства — желающих мало. Но если поехать, то попадёт богатырь в город, где встретят его хлебом солью, предложат княжение и богатство. Праведный богатырь принимает богатство и отдаёт его обездоленным, после чего покидает город, предоставляя его жителям возможность управляться с их делами самим: нет хуже работы, чем пасти дураков, да и не входит это в нравственный долг Русских витязей, которые богатырствовали не ради обретения богатства, самоутверждения или благосклонности «прекрасной дамы» (это отличает Русский богатырский эпос от западных баллад про парней с головами, засунутыми в «чайники»).

Это всё тесты. Первый тест невозможно пройти при устройстве психики близкому к животному, когда поведение индивида в подавляющем числе жизненных ситуаций подчинено различным инстинктивным позывам, пугливо-заячьего типа. Второй невозможно пройти при всяком ином животном строе психики. Третий невозможно пройти при демоническом строе психики (когда живут по принципу «что хочу, то и ворочу», упиваясь собственным интеллектом) и строе психики зомби (когда поведение чаще всего определяется накопленными стереотипами поведения): демон или зомби останется на княжении и утонет в придворных интригах либо будет в них убит.

Третий тест показывает, что предков наших различия между биороботом и демоном не интересовали, и по существу они были правы, поскольку и те, и те — автоматы, но с организованной по-разному алгоритмикой их поведения.

Но есть ещё один тест:

«Поедешь в такой-то лес — коня потеряешь». Это — самый главный тест, хотя он представляется многим, на первый взгляд, наименее значимым: богатырский конь, хоть и дорого стоит, но всё же не сам богатырь, в случае чего потом другой конь найдётся. Но именно эта поездка — тест на человечный строй психики. Богатырь едет в указанном направлении, и на коня под ним нападает волк. Волк, задравший уже не одного коня под многими богатырями, прекращает нападение, подчинившись слову и воле состоявшегося человека, и начинает служить богатырю.

Четвёртый тест возможно пройти с таким результатом, только будучи состоявшимся человеком. Это не тест на властность мага и квалификацию дрессировщика: богатырь магии не обучен и её средствами воздействия на дикого зверя не владеет. Он повелевает зверю просто как состоявшийся человек:

«Завет Предвечного храня, мне тварь покорна там земная…» (М.Ю.Лермонтов, «Пророк»)

И зверь ему служит, подчинившись предопределённому Свыше ладу в Природе, нарушенному нынешним человекообразием людей, цивилизация которых нечеловечна. Человекообразный субъект, уклонившийся от меры предопределённого для него бытия, зверю, живущему в ладу с Природой, — не указ: такой субъект лишится не только коня, но может лишиться и своей жизни.

То есть сказки и былины принадлежат к системе неявного обучения, ориентированной на достижение человечного типа строя психики. К сожалению, современные нам высоко цивилизованные общества строят свои системы образования, соответственно качественно другому целеполаганию, в котором выразились иные нравственно-этические принципы.

Колобок

Другая обучающая русская сказка — это Колобок, хотя для многих эта сказка представляется чуть ли не фильмом ужасов с плохим концом.

Вкратце напомним сюжет, для тех, кто давно не перечитывал: Дед попросил испечь колобок — баба испекла и положила на окошко студить. Колобок же укатился в лес. В лесу он встречается и поёт свою песенку разным животным, от которых потом «убегает» и наконец встречает лису, которая его и съела.

Надо сказать, что изначальный вариант этой сказки был несколько иным: зверей было больше и каждый из зверей ещё и откусывал от колобка по кусочку:

«Попросил Тарх Дживу (в другой интерпретации Рас Деву): — Испеки мне Колобок. Джива по Сварожьим амбарам помела, по Чертожьим сусекам поскребла и испекла Колобок. Покатился Колобок по Дорожке. Катится-катится, а навстречу ему — Лебедь: — Колобок-Колобок, я тебя съем! И отщипнул клювом кусочек от Колобка. Катится Колобок дальше. Навстречу ему — Ворон: — Колобок-Колобок, я тебя съем! Клюнул Колобка за бочок и еще кусочек отъел. Покатился Колобок дальше по Дорожке. Тут навстречу ему Медведь: — Колобок-Колобок, я тебя съем! Схватил Колобка поперек живота, да помял ему бока, насилу Колобок от Медведя ноги унес. Катиться Колобок, катиться по Сварожьему Пути, а тут навстречу ему — Волк: — Колобок-Колобок, я тебя съем! Ухватил Колобка зубами, так еле укатился от Волка Колобок. Но Путь его еще не закончился. Катится он дальше: уж совсем маленький кусочек от Колобка остался. А тут навстречу Колобку Лиса выходит: — Колобок-Колобок, я тебя съем! — Не ешь меня, Лисонька, — только и успел проговорить Колобок, а Лиса его — «ам», и съела целиком».

А теперь — пояснение.

Сказка, знакомая всем с детства, обретает совсем иной смысл и куда более глубокую суть, когда мы открываем для себя то, что эта сказка является образным описанием астрономического наблюдения предков за движением месяца по небосклону от полнолуния к новолунию.

«Замес» Колобка — полнолуние, в данной сказке, происходит в Чертоге Девы и Раса (примерно соответствует современным созвездиям Девы и Льва) в Сварожьем круге. Далее, начиная с Чертога Вепря, Месяц идёт на убыль, т.е. каждый из встречающихся Чертогов (Лебедь, Ворон, Медведь, Волк) — «съедают» часть Месяца. К Чертогу Лисы от Колобка уже ничего не остается — Земля полностью закрывает месяц от Солнца.

Таким образом, дети получали начальное знание в астрономии и изучении звездной карты (заметьте, практически с пелёнок). Подтверждение такой интерпретации Колобка можно найти в русских народных загадках из собрания В.Даля:

«Голубой платок, красный колобок: по платку катается, людям усмехается (движение солнца по небосводу)».

Да и само слово «календарь» происходит от сращения названия календаря «Каляды Даръ», что буквально означает подарок бога Каляды (Коляды).

Яблоко

Яблоко в русских народных сказках выступает символом бессмертия и вечной молодости. В «Сказке о молодильных яблоках и живой воде» яблоки являются универсальным «лекарством» от старости. В других сказках яблоки также обладали волшебными свойствами, преображающими жизнь человека, символизировали собой мудрость и молодость.

А вот в западной традиции с яблоком не всё так однозначно. Если разрезать его на две равные половины, станут видны семенные коробочки, сложенные в виде пентаграмм (пятиконечной звезды), которая очень распространена в западной культуре и в свою очередь, является знаком знания и инициации.

Яблоко (благодаря своему шарообразному виду, в древности) — Вечность без начала и без конца.

Северные и кельтские мифы о яблоках близки славянским. В мифах северных народов яблоки являются символом вечной молодости. Легенды сообщают, что богиня Идуна охраняла магические золотые яблоки, которые помогали богам оставаться вечно молодыми. Но после того, как бог Локи позволил Идуне перебраться в царство гигантов, боги начали седеть и стареть. Боги заставили Локи вернуть Идуну обратно. Кельтские мифы тоже упоминают яблоко как фрукт богов и источник бессмертия.

Мифы рассказывают, что в своём 11-м подвиге Геракл должен был раздобыть несколько таких яблок. После трудного длительного путешествия через Северную Африку, Геракл заручился помощью гиганта Атласа, который вошёл в сад, связал дракона и добыл яблоки. Геракл доставил яблоки в Грецию, но Афина вернула их Гесферидам.

Но далее яблоко приобретает иные свойства. Будучи украденным из сада Геры, яблоко породило Троянскую войну — одно из ключевых событий греческой мифологии (да и истории).

Эрис, богиня раздора, рассердилась на то, что её не пригласили на свадебный пир. Приехав на торжество без приглашения, она бросила одно из яблок, с пометкой «для самой красивой», на стол. Гера, Афина и Афродита — каждая из них думала, что яблоко предназначается ей. Они попросили Париса, Троянского принца, решить тот вопрос, и он вручил яблоко Афродите. В качестве мести, Гера и Афина поддержали греков в войне, которая привела к падению Трои. До сих пор люди пользуются устойчивым выражением «яблоко раздора».

В христианской традиции, выросшей из античной, яблоко также имеет двойственное значение, но уже с перевесом негативного. С одной стороны означает зло (по-латински malum) и является плодом совращения Адама и Евы, который им преподнёс дьявол. С другой стороны, изображенное с Христом или Девой Марией, оно указывает на нового Адама и на спасение. Обезьяна с яблоком во рту означает грехопадение. В христианской традиции связано с искушением.

Предложить яблоко — значит сделать признание в любви. Подобно цветку апельсина (символ плодовитости), цветок яблони использовался как украшение для невест. Символизм, возможно, связан с тем, что сердцевина яблока в продольном разрезе напоминает вульву. Плод древа жизни, символ самой жизни, как реальный образ означает успех в жизни и получение удовольствия от успеха. Яблоко в жизни библейской цивилизации играет ключевую роль. Недаром символом одной из самых успешных западных корпораций является надкушенное Евой яблоко.

Чувствуя ту роль, которую играет яблоко в мифологии Запада, Александр Сергеевич Пушкин очень необычно обыгрывает это в своём творчестве.

А.С. Пушкин за свою деятельность от других людей получил разные весьма лестные определения: Солнце русской поэзии, оргáн «богов», ангел-хранитель Русской цивилизации, но сам себя он вывел в образе пса «Соколко» в сказке «О мёртвой царевне и семи богатырях».

Следует отметить, что Пушкин выступил в некотором роде программистом будущего, поскольку, взяв за основу как западные, так и русские сказки, переформатировал их, изменив этим те матрицы (многовариантные или не очень сценарии поведения), которые поддерживались этими сказками, передаваясь поколениями людей.

Одна из главных сказок Запада, которая до сих пор обыгрывается в искусстве Запада — это сказка о спящей красавице. Пушкин переформатировал матрицу сказки, наполнив её русским содержанием.

Яблоко — символ библейской западной культуры. Александр Сергеевич Пушкин, как пёс Соколко у семи богатырей из сказки, показал нам отравленную сущность этого «яблока» — то есть мировоззренческую несостоятельность глобализации по-западному. И многие ещё мировоззренчески отравлены и травятся как царевна этими «яблоками» библейской культуры. А сколько людей, понимающих/понявших пагубность «яблок», по разным причинам так и не смогли/не смогут «достучаться» до отравленных/отравляемых людей?

Этот пёс указал всем на ядовитое библейское яблоко и содержащейся в ней порочной концепции, о которой ещё задолго до этого сам же Пушкин писал в поэме «Гавриилиада»: