Премудрый пескарь и медведь на воеводстве чем эти сказки похожи на народные и чем отличаются

Салтыков-Щедрин во времена своего позднего творчества пишет множество «сказок для детей изрядного возраста». Они, несмотря на свою фантастичность, сильно отличаются от народных.

Одним из главных несоответствий является посыл автора к читателю.

М. Е. Салтыков-Щедрин обращается к политическим темам и вечным вопросам жизни. Так, в сказке «Дикий помещик» речь идёт о крепостном праве и о глупости главного героя. В «Карась-идеалист» затрагивается тема социального неравенства, либерализма и реализма, что не встретить в народном творчестве.

Также автор обличает разные пороки, свойственные представителям власти и простым людям: духовная нищета, жадность, лень, глупость, косность («Дикий помещик»), трусость («Премудрый пискарь»). В сказках герои эпохи писателя — невежественные правители; забитый, покорный народ.

Используя животных в виде главных персонажей, писатель не наделяет их привычными фольклорными образами. Волк становится «бедным», заяц — «здравомыслящим», пескарь — «премудрым».

Примеры отличия. Сатира

Ещё одним отличием сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина от народных является сатира. Он использует такие художественные приёмы, как: аллегорию, гротеск, гиперболу. С помощью этого высмеиваются людские пороки. Некоторые вещи доводятся до абсурда, тем самым делая образ героев не только ярким, но и смешным. В произведении «Дикий помещик» автор показывает героя глупым и одичавшим:

Весь он, с головы до ног, оброс волосами, словно древний Исав, а ногти у него сделались как железные. Сморкаться уж он давно перестал, ходил же все больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клик, среднее между свистом, шипеньем и рявканьем. Но хвоста еще не приобрел.

Словно стрела соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвёт её ногтями да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, и съест.

Эти строки не могут не вызвать улыбки или даже насмешки: настолько нелепо описал эту сцену автор и так хорошо показал то, до чего может довести человека жадность и косность. Салтыков-Щедрин переплетал фантастическое и реальное, комическое и трагическое. Это помогло во всей красоте показать те или иные проблемы, поднятые в произведении.

https://tigruhh.livejournal.com/2543.html

Сходства и отличия «Сказок» М.Е. Салтыкова-Щедрина и народных сказок.

2)Использование сказочных приёмов.

3)сходное понимание о добре, зле, жестокости, справедливости.

4)Осуждение героев за неспособность к труду.

5)Героями сказок часто являются животные.

1)Нету разделения героя на положительного и отрицательного, в народных есть.

2)В финале добро побеждает зло ( в народных ), у Щедрина не понять кто добро и зло.

3)У Щедрина в сказках представлен рыбий мир.

4)В своих сказках использует гротеск(заострение недостатка, доведение до абсурда).

Сказки: “Дикий помещик”, “Пропала совесть”, “Карась идеалист”, “Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил”.

Важным отличием от фольклора становится то, что в щедринских сказках время вполне исторично. Здесь часто появляются детали, связанные с современной автору жизнью. Например, в «Диком помещике» упомянута газета «Весть», а в сказке «Премудрый пискарь» говорится о том, что ее герой «жалованья не получает и прислуги не держит». Отражается это и в лексике, включающей наряду с традиционными сказочными оборотами (жили-были, по щучьему велению) канцеляризмы, иностранные слова, публицистическую лексику (жизнью жуировать, отрекомендоваться, жизненный процесс завершает).

Таким образом, сказки Салтыкова-Щедрина, близкие по стилю народным, являются литературными сказками. Фольклорная основа в сочетании с авторской иронией и юмором, за которыми скрываются глубокие размышления о жизни, делают эти произведения интересными и актуальными и для наших современников.

Герои Л.Н. Толстого очень трудно поддаются однозначному определению. Они не делятся на хороших и плохих, добрых и злых, умных и глупых, они просто живут, ищут, часто ошибаясь в своих поисках.

Князь Андрей Болконский — одна из самых ярких и самых трагических фигур романа “Война и мир”. С первого своего появления на страницах произведения и до смерти от ран в доме Ростовых жизнь Болконского подчинена своей внутренней логике.

И в военной службе, и в политической деятельности, и в свете, и, что самое странное, в любви Андрей остается одиноким и непонятым. Замкнутость и скептицизм — вот отличительные черты Андрея даже в его общении с любимыми людьми: отцом, сестрой, Пьером, Наташей. Марья говорит ему: “Ты всем хорош, Аndrе, но в тебе есть какая-то гордость мысли”. Но он далеко не человеконенавистник. Он всей душой желает найти применение своему уму и способностям, “он так всеми силами души искал одного: быть вполне хорошим. ” Но его жизнь похожа не на поиски нового, а на бегство от старого. Острый ум подталкивает его к деятельности, но внутреннее ощущение стихии жизни останавливает, указывая на тщетность усилий человека. Начинания Андрея заканчиваются разочарованиями. Его искреннее желание служить родине, делу сталкивается со всеобщим безразличием.

Человек с трезвым и скептическим умом, князь Андрей не мог найти себе места в среде лживого корыстолюбия и льстивого карьеризма, царствовавших в светской и военной жизни. Его патриотизм и ответственность за дело наиболее ярко проявляются на службе у Сперанского и в войне 1812 года: “Он весь был предан делам своего полка, он был заботлив о своих людях и офицерах и ласков с ними. В полку его называли “наш князь”, им гордились и его любили”. Но постепенно он приходит к выводу, что все его старания — не более чем суета.

Жизненный путь князя Андрея — это история разочарований, но одновременно и история постижения смысла жизни. Болконский постепенно избавляется от иллюзий — стремления к светской славе, военной карьере, к общественно-полезной деятельности. Он в споре с Пьером отрицает возможность преобразования даже в пределах имения. Однако сам реформирует свое хозяйство и отпускает крестьян на волю, что было по тем временам неслыханным новшеством.

Главное в натуре Андрея Болконского — честность и искренность поэтому он боится громких слов и обещаний. Лучше молчать и бездействовать, а если что-то делать, то тоже без лишних слов.

Даже со Сперанским он ведет себя настороженно, хотя в душе приветствует его начинания.

Всякие же разговоры о любви к “ближним” князь считает ханжеством. Любить следует в первую очередь себя и своих родных. А уважая себя и поступая по чести, человек неизбежно будет полезен людям, во всяком случае, не навредит им. Ответственность за других людей Андрей считает непомерным бременем, а принятие за них решений — безответственностью и самовлюбленностью.

Периоды разочарований сменяются у князя Андрея периодами счастья и духовного возрождения. Таким счастливым временем были для него бои при Аустерлице, служба в военной комиссии любовь к Наташе. Но на смену этим счастливым минутам опять приходило внутреннее опустошение и разочарование.

Один из самых важных вопросов, мучивших Андрея Болконского, был вопрос о месте человека в жизни. Он убеждается в том, что все происходит не по велению героев и вождей, а само собой, случайно или по воле рока.

Особенно ярко эта истина открылась ему накануне Бородинского сражения. Честный и откровенный перед собой, Андрей хочет такой же откровенности и ясности в ожидаемых событиях: “Ежели война теперь, так война. Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни, и надо понимать это и не играть в войну”. Он достигает ценности жизни отдельного человека, от маршала до солдата.

Ранение и последовавшие после него предсмертные размышления переворачивают сознание Андрея. Для него проясняется то, что он всегда в себе носил, но не выпускал наружу, понимание простоты жизни и любви как главной ценности, которая делает людей людьми. Умирая, он прощает и Наташу, и Анатоля Курагина, и весь мир со всеми его недостатками.

Андрей Болконский прошел путь от честолюбивого эгоизма и гордости до самоотречения. Его жизнь — это эволюция гордыни человеческого разума, сопротивляющегося бессознательной доброте и любви, которые и составляют смысл жизни человека. Одинокий и самолюбивый герой, пусть даже очень умный и во всех отношениях положительный, по мнению Л.Н. Толстого, не может быть полезен этому миру.

Дата добавления: 2018-02-18 ; просмотров: 12248 ; Мы поможем в написании вашей работы!

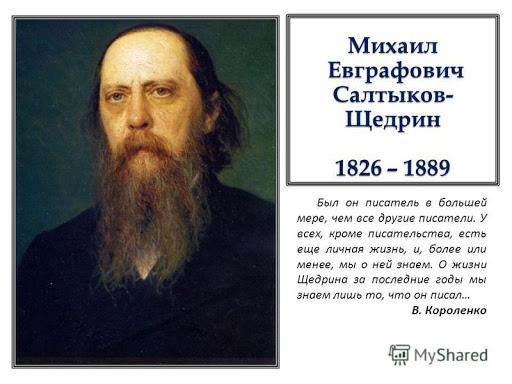

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок «Медведь на воеводстве», «Коняга»

Содержимое разработки

Тема урока: «Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок «Медведь на воеводстве», «Коняга»

1.Биография М. Е. Салтыкова-Щедрина(для ознакомления переходите по ссылке) https://www.youtube.com/watch?v=FWspOMUrYgc

2. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок «Медведь на воеводстве», «Коняга»

3. «Медведь на воеводстве» (для прочтения переходите по ссылке) https://obrazovaka.ru/books/saltykov-schedrin/medved-na-voevodstve

4.Анализ сказки «Медведь на воеводстве»

5. «Коняга»(для прочтения переходите по ссылке) https://ilibrary.ru/text/1263/p.1/index.html

6.Анализ сказки «Коняга»

Проблематика и художественное своеобразие сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина

Салтыков-Щедрин написал тридцать две сказки. По идейному содержанию все сказки условно можно разделить на четыре группы. Первую группу составляют сказки, в которых разоблачается самодержавие и дворянское государство: «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». В этих произведениях подчёркивается мысль, что дворянское государство основано на труде простого мужика. Генералы, которые чудесным образом оказались на необитаемом острове, умирали с голода, хотя в речке кишмя кишела рыба, ветки деревьев ломились от плодов и т.д. Дикий помещик, оставшись в своём имении без крестьян, очень обрадовался: сначала съел все пряники из буфета, затем всё варенье из кладовой, потом перешёл на подножный корм, а в конце одичал до того, что стал бегать на четвереньках и оброс шерстью. В сказке «Медведь на воеводстве» знатные лесные воеводы Топтыгины мечтали прославиться, устраивая кровопролития и неутомимо борясь с «внутренними супостатами».

Ко второй группе сказок можно отнести те, в которых показывается забитый, покорный, но трудолюбивый и добродушный русский народ: «Коняга», «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». (Поскольку в сказке «Повесть о том, как. » рассматривается несколько общественных проблем, постольку она может быть помещена в разные тематические группы.) В сказке «Коняга» изображается крестьянская лошадь с разбитыми ногами, с выпирающими рёбрами, которая пашет вместе с крестьянином землю и кормит сытых и гладких «пустоплясов». Они же гордо и презрительно поглядывают на Конягу, как будто не понимают, что именно благодаря ему они могут весело гарцевать и красиво философствовать. В сказке «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» генералы, пропадая с голоду на необитаемом острове, молились только об одном: чтобы Бог послал им мужика. И Бог сжалился над ними — ниспосланный мужик оказался и рыбаком, и охотником, и мастером на все руки, потому что даже изловчился варить суп в пригоршне. Мужик кроме рукомесла обладал другим важным достоинством: был покорен воле господ до того, что сам свил верёвку, которой они его и связывали на ночь, чтоб не убежал.

В третью группу входят сказки, где Салтыков-Щедрин высмеивает русских либералов: «Карась-идеалист», «Премудрый пескарь» (встречается и другое написание заглавия этой сказки — «Премудрый пискарь»). Писатель сатирически изображает прекраснодушных либералов, которые уверены, что зло в мире можно исправить красивыми словами. Карась-идеалист серьёзно проповедует мир между щуками и карасями, призывая хищников перейти на травяную пищу. Кончается эта проповедь тем, что болтливого идеалиста проглатывает щука, причём машинально: её поразила нелепость разглагольствований маленького карася. Однако и другая жизненная позиция высмеивается автором — позиция премудрого пескаря. Цель его жизни заключалась в том, чтобы выжить любой ценой. В результате этому мудрецу удалось дожить до старости, но, постоянно прячась в своей норке, он ослеп, оглох, больше походил на морскую губку, чем на живую, шуструю рыбёшку. Стоило ли сохранять во что бы то ни стало свою жизнь, если она долгие годы была по сути прозябанием, бессмысленным существованием?

В последнюю группу можно объединить сказки, которые изображают мораль современного общества: «Пропала совесть», «Дурак». Главного героя последней сказки все окружающие называют вполне по-сказочному — Иванушка-дурачок: он бросается в воду, чтобы спасти утопающего ребёнка; играет с Лёвкой, которого все кругом бьют и ругают; отдаёт нищему все деньги, имеющиеся в доме, и т.д. Ирония Салтыкова-Щедрина заключается в том, что нормальные человеческие поступки Иванушки воспринимаются окружающими как дурацкие. Это свидетельствует о том, что само общество крайне испорчено.

В щедринских сказках противостоят друг другу не добро и зло, а две социальные силы — народ и его эксплуататоры. Народ выступает под масками добрых и беззащитных животных, а часто и без маски — просто как мужик. Эксплуататоры представлены в образах хищников или просто как помещики, генералы и т.п. В таких сказках преимущественное внимание уделяется не личной, а социальной психологии персонажей. Писатель сознательно избегает «портретности» героев, но создаёт типы, то есть сатирически высмеивает не отдельных лиц, а целые слои общества (высших лиц государства, тупых чинов полиции, трусливую интеллигенцию, беспринципных политиков и т.д.).

Фантастика Салтыкова-Щедрина реальна, так как не искажает жизненных явлений; перенесение человеческих черт (психологических и социальных) на животный мир создаёт комический эффект, обнажает нелепость существующей действительности. Например, в сказке «Медведь на воеводстве» автор заявляет, что крупные и серьёзные злодейства заносятся на скрижали истории, а все Топтыгины хотели «попасть на скрижали». Такие рассуждения сразу дают понять, что речь идёт не о медведях, а о людях.

Сочиняя свои сказки, Салтыков-Щедрин учитывал, конечно, художественный опыт И.А.Крылова и позаимствовал через отечественного баснописца «эзопов язык» и русские зоологические маски, а также использовал приёмы литературной сатирической сказки Западной Европы (например, «Сказка о Лисе»). При этом в щедринских сказках отразился весьма оригинальный художественный мир образов и картин русской жизни последней трети XIX века.

Анализ сказки «Медведь на воеводстве»

Год написания – 1884.

История создания – Сказка была создана в 1884 г. под впечатлением от событий, происходящих в стране. Впервые была опубликована за границей в Женеве в 1886 г. Она вошла в сборник «Новые сказки для детей изрядного возраста. М. Щедрина».

Тема – Воспринимать сказку можно как в прямом, так и в переносном смысле, поэтому в ней можно выделить две темы: правление Топтыгиных; отношения народа и властей.

Композиция – Композиция сказки необычная. В начале произведения автор подает тезис, который служит толчком для размышления над рассказами о Топтыгиных.

Анализ сказки «Коняга» Салтыкова-Щедрина М.Е.

Сказка М.Е. Салтыкова-Щедрина «Коняга» описывает бедственное положение крестьянства в царской России. Образ замученной лошади является устойчивым символом в русской классической литературе. К нему обращался Ф.М. Достоевский в романе «Преступление и наказание». В сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина образ Коняги символизирует стоицизм угнетенного самодержавием народа. Салтыков-Щедрин не жалеет изобразительно-выразительных средств и художественных деталей для создания этого жалкого, уродливого образа. При помощи ряда эпитетов («замученный», «побитый», «узкогрудый»), красноречивых сравнений («верхняя губа отвисла, как блин») перед читателем возникает необыкновенно выразительный образ замученной клячи с худыми ребрами, разбитыми ногами.

Во время работы Коняга даже не может отдохнуть. У него особое отношение к природе: «Для всех природа — мать, для него одного она — бич и истязание. Всякое проявление ее жизни отражается на нем мучительством. Всякое цветение — отравою».

Возникает неразрешимое противоречие: жизнь оборачивается смертью. Цветущее поле превращается в безжизненное, покрытое белым саваном. Коняге же остается только одно — изнурительный труд: «Работой исчерпывается весь смысл его существования; для него он зачат и рожден, и вне ее он не только никому tie нужен, но, как говорят расчетливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живет, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нем той мускулистой силе, которая источает из себя возможность физического труда». Социальное неравенство показано в сказке при помощи притчи о Коняге и Пустоплясе, в которой рассказывается о счастливом брате Коняги. Пустопяса определили в теплое стойло и мяконькой соломки постелили. А Коняге в хлеву жить постановили и бросили охапку прелой соломы.

Постепенно подобные пустопясы стали вокруг Коняги прохаживаться и надоедать ценными советами. Один из них видит в его работе здравый смысл, другой — дух жизни, а третий считает, что труд приносит Коняге душевное равновесие. Четвертый же считает, что Коняга на своем месте, привычен к труду и вечен. Разговоры эти, однако, пусты, как и жизнь пустоплясов, не имеющих привычки и работе. Конягой же погоняет мужик, который подхлестывает его словами: «Нно, каторжный, шевелись!». Благодаря параллелизму в финале сказки образ измученного Коняги еще больше сопрягается с образом народа. Поговорка «Дело мастера боится» еще сильнее подчеркивает его сходство. В лице четырех пустоплясов, которые восхищаются выносливостью Коняги, Салтыков-Щедрин высмеял либералов, славянофилов, либеральных народников и буржуазию, которые всеми силами и теориями стараются оправдать бедственное, угнетенное положение русского крестьянства. В пустых спорах, как показывает писатель, не только не рождается истина, но исчезает последний здравый смысл, трезвый взгляд на проблему социального неравенства.