Хондропротекторы для собак: что это и в каких случаях они необходимы.

Что такое хондропротекторы?

Хондропротекторами называют фармакологические препараты, улучшающие состояние суставных хрящей, замедляющие или приостанавливающие их разрушение.

Почему возникают проблемы с суставами?

Сам по себе сустав – это подвижное соединение двух и более костей, благодаря которому животное может совершать различные движения. Суставы есть не только в конечностях, но и в позвоночнике, в области головы и таза.

Упрощенная схема строения сустава

В хряще и синовиальной оболочке содержатся особые клетки. Они синтезируют синовиальную жидкость, также с их помощью осуществляется питание и обмен веществ. При заболевании функции оболочек и хряща нарушаются. На состоянии сустава негативно сказывается как увеличение количества внутрисуставной жидкости (обычно в острой стадии заболевания) так и уменьшение (при хронических болезнях).

Острая форма заболевания сустава проявляется сильной болью, лихорадкой, отеком в области сгиба конечности и ниже. Как правило, подобное характерно для травм и некоторых инфекционных поражений. Острые процессы в большинстве своем обратимы, и с заболеванием можно справиться при своевременной помощи врача. Но если лечение не было назначено или назначено неверно, возможны необратимые изменения.

При большинстве хронических заболеваний наблюдается уменьшение и сгущение синовиальной жидкости. Дальнейшее развитие патологии приводит к разрушению и самих хрящей. Суставные поверхности костей начинают тереться друг о друга, что сопровождается нарушением подвижности, воспалением, болью, хромотой и другими проявлениями. Симптомы нарастают постепенно, поэтому существует опасность заметить заболевание слишком поздно. Для хронических заболеваний суставов зачастую характерна периодичность, когда хромота то появляется, то исчезает. Но во время кажущегося выздоровления процесс продолжается, и симптоматика усиливается с каждым новым обострением.

Причины, вызывающие заболевания суставов, очень разнообразны. К ним относятся:

Чем могут помочь хондропротекторы?

Обычно в состав хондропротекторов входят те вещества, которые содержатся в хряще и синовиальной жидкости в норме, такие как глюкозамин, хондроитин, гиалуроновая кислота и др. При хронических патологиях наблюдается их недостаток. Восполняя потери внесением лекарственных препаратов, мы способствуем стимуляции синтеза компонентов хряща и синовиальной жидкости, приостановлению дегенеративных процессов и нормализации обмена веществ в суставе. Также хондропротекторы угнетающе воздействуют на разрушающие клетки ферменты, которые в избытке присутствуют в полости больного сустава.

Использование хондропротекторов в терапии заболеваний суставов позволяет затормозить развитие процесса, уменьшить боль и воспаление, улучшить подвижность сустава, предотвратить серьезные осложнения.

Хондропротекторы не дают моментального эффекта. Чтобы получить заметные улучшения, требуется курсовое использование препарата. Эффект от применения средства зависит от диагноза, возраста животного, стадии заболевания и некоторых других факторов. Как правило, у молодых особей восстановление хряща проходит быстрее, у пожилых речь идет скорее о замедлении деструктивных изменений.

При серьезных и длительных заболеваниях, когда хрящи разрушены практически полностью, хондропротекторы малоэффективны. Спасти может только хирургическая операция.

Как применять хондропротекторы?

Препараты, обладающие хондропротективным действием, уже давно используются в ветеринарной медицине. Чаще всего они назначаются собакам и лошадям. Самыми эффективными считаются внутрисуставные инъекции, которые позволяют доставлять необходимые вещества непосредственно к месту назначения. Но внутрисуставные инъекции предъявляют повышенные требования к технике введения препарата, асептике и антисептике и сопряжены с большим риском внесения патогенной микрофлоры.

Внутримышечные инъекции выполнять проще, но при курсовом лечении также возможен определенный риск, например, появление геморрагий (кровоизлияний) на месте инъекции.

Все виды инъекций должны производиться только специалистом.

Пероральный прием (в виде порошков, капсул, таблеток) удобен для владельца и для животного. Курс приема кормового препарата обычно дольше, чем цикл уколов. Иногда прием лекарства сопровождается нежелательными реакциями со стороны желудочно-кишечного тракта.

Также используется наружное нанесение хондропротекторов в виде мазей, кремов и гелей. Местное применение имеет свои плюсы:

«Алезан», крем для суставов, – оригинальный препарат, который рекомендуется использовать у собак в комплексной терапии заболеваний суставов, а также для профилактики. Это средство создано на основе натуральных компонентов и включает в себя глюкозамин, гидролизат коллагена, мумиё и экстракты лекарственных трав. Крем «Алезан» уменьшает воспаление и питает ткани сустава, обладает высокой проникающей способностью, не содержит синтетических красителей и ароматизаторов.

В каких случаях назначают хондропротекторы?

Обычно хондропротекторы назначают собакам:

Проблемы профилактики и лечения параличей и парезов у собак

Многие владельцы собак сталкивались с проблемой развития паралича или пареза у своих питомцев. Чаще других этим страдают собаки хондродистрофоидных пород, например таксы, пекинесы, французкие бульдоги; иногда, но значительно реже, и другие породы: спаниели, пудели и еще 84 породы собак.

В связи с этим возникает много вопросов:

Хочется сразу отметить, что, к сожалению, профилактики нет.

Эти собаки страдают совершенно уникальным заболеванием, несвойственным другим видам животных и людей. В русском языке заболевание звучит как «грыжа диска», но на самом деле данное заболевание не похоже на подобное у людей и крупных собак и требуется совершенно другой подход к его лечению и диагностике. Это – тип «грыжи», который характеризуется истинным разрывом фиброзного кольца. Проявляется остро (фактически в течение 1-5 дней либо в течение нескольких минут) и характеризуется вытеснением Ядра Pulposus (пульпозного ядра) в спинномозговой канал, приводящим к сжатию спинного мозга и раздражению нервного корешка. Данный тип разрыва диска встречается у собак хондродистрофоидных пород в молодом и среднем возрасте: пекинесов, такс, французских бульдогов. Наиболее часто этот вид грыжи образуется в конце грудного и начале поясничного отделов.

Прогноз и лечение напрямую зависят от степени неврологических расстройств

Чаще всего от этой проблемы страдают таксы. Главное лечение для собак с низкой степенью неврологических расстройств – содержание в клетке в течение определенного времени. Только через 2-3 недели, по мере затухания острых явлений, постепенно наращивают двигательную активность, назначают упражнения на укрепление мышц поясничного отдела, плавание, физиотерапию.

Пациентам, имеющим значительные степени повреждения спинного мозга (4-5),следует не назначать консервативную терапию, а срочно провести обследование для постановки точного диагноза. Это продиктовано необходимостью оказания безотлагательной квалифицированной помощи, порой пагубным может оказаться промедление в несколько минут.

В зависимости от поставленного диагноза методы лечения и прогнозы сильно различаются, поэтому во всех случаях важно определить точный диагноз и назначить только то лечение, которое необходимо.

В базисную терапию остеохондроза у людей включают так называемые хондропротекторы — препараты, положительно влияющие на структуру хрящевой ткани, активирующие анаболические процессы в матриксе хряща, снижающие активность лизосомальных ферментов, стимулирующие хондроциты.

Степень неврологических расстройств устанавливается при проведении неврологического обследования:

Для лечения собак с 1-2 степенью неврологических расстройств возможно использование нестероидные противовоспалительные средства. Особенно важно использовать только селективные НПВС, так как нередки случаи гибели животного от одной таблетки Кетанова или Диклофенака. Рекомендованы Римадил, Нимесулид, Квадрисол, Мелоксикам. Метилпреднизолон в таблетках в дозе 1-3 мг на кг.

У собак со 2-3 степенью неврологических расстройств выздоровление при условии использования метилпреднизолона и обездвиживания достигает 95 %. ДЛЯ ТАКИХ ПАЦИЕНТОВ НЕОБХОДИМОСТЬ ДОБИТЬСЯ ОБЕЗДВИЖИВАНИЯ В КЛЕТКЕ ТОЖЕ ВАЖНА.

У 90% наших пациентов с 4 степенью неврологических расстройств наступает выздоровление при условии проведения оперативного и адекватного (с использованием метилпреднизолона) лечения. Следует еще раз подчеркнуть, что фактор времени играет решающую роль.

Все гораздо хуже обстоит с лечением собак с 5 степенью неврологических расстройств.

Оперативное вмешательство проводится не всем собакам, нет смысла это делать при миелитах и миеломаляции или в случае, когда собака уже долгое время парализована.

Лечение острых травм спинного мозга: переломов и вывихов

Повреждение при острой травме спинного мозга возникает по ряду различных механизмов. В общих чертах травмы спинного мозга можно подразделить на первичные или вторичные. Первичная травма представляет собой механическое повреждение, которое обычно можно классифицировать как ушиб, компрессию, сдвиг, разрыв или растяжение. При травме спинного мозга возможно множество первичных повреждений, вызванных изначальным воздействием травмирующей силы, усугубляющихся нестабильностью или постоянной компрессией. Механическая травма вызывает непосредственное повреждение нервной ткани и индуцирует каскад сосудистых и молекулярных реакций, ведущих к вторичным изменениям, таким как кровоизлияние, ишемия и отек. Цикл вторичных повреждений нейронов индуцируется и опосредуется такими факторами, как свободные радикалы, возбуждающие нейромедиаторы, цитокины, посредники воспаления, нарушение регуляции обмена ионов и катехоламины. Повреждающий эффект такой вторичной травмы может быть таким же сильным, как эффект первичной травмы, а общая тяжесть повреждения спинного мозга отражает первичную и вторичную травму.

Цели лечения при переломах позвоночника заключаются в предотвращении дальнейших последствий первичной травмы для спинного мозга и ослаблении эффектов исходной первичной и вторичной травм. Меры противодействия первичным травмам включают репозицию спинномозгового канала, стабилизацию позвоночного столба и декомпрессию спинного мозга. Эти меры в сочетании с поддерживающим уходом и лечением также ослабляют эффекты вторичных травм спинного мозга.

Оценка и стабилизация пациента

Большинство пациентов с переломами позвоночника – жертвы травм, и у 45 – 83% из них есть сопутствующие повреждения. Исходной целью является стабилизация состояния этих пациентов путем лечения шока и угрожающих жизни травм. Восстановление гемодинамики помогает поддержать сердечно-сосудистую систему, обеспечить достаточное снабжение кислородом и перфузию спинного мозга, чтобы свести к минимуму дальнейшее повреждение нейронов и ухудшение состояния. Иногда травмы спинного мозга не очевидны до тех пор, пока не будет проведена первичная оценка и стабилизация. При подозрении на травму спинного мозга во время первичной оценки и стабилизации следует иммобилизовать животных с помощью доски. Травмы спинного мозга динамические, поэтому при несвоевременной иммобилизации неврологический статус может ухудшиться. При подозрении на травму пояснично-грудного отдела можно зафиксировать пациента в боковом положении на жесткой поверхности с помощью ремней или ленты в области таза и лопатки. При подозрении на травму шейного отдела следует также иммобилизовать голову. Для облегчения иммобилизации можно применять седативные и обезболивающие средства, однако их следует вводить только после первичной оценки травмы и неврологического статуса, чтобы это не мешало оценке.

Полное неврологическое обследование имеет решающее значение для определения локализации травм спинного мозга, выявления сопутствующих неврологических заболеваний и прогнозирования исхода. У пациентов возможен ряд неврологических расстройств: проприоцептивные расстройства, двигательные нарушения, изменения спинномозговых рефлексов и чувствительные расстройства. Оценка произвольных движений или способности передвигаться может оказаться сложной, если пациент уже иммобилизован на доске. Чтобы вызвать произвольное движение конечности или хвоста, можно обратиться к животному голосом или прикоснуться к нему. Кроме того, при сборе анамнеза путем опроса владельца можно подтвердить способность к движениям или передвижению после травмы. Важно помнить, что в случае множественных травм позвоночника симптомы одного повреждения могут маскировать симптомы других. Наиболее значимым прогностическим показателем восстановления после травмы спинного мозга является сохраненная ноцицепция, то есть способность ощущать болевые раздражители. Отсутствие ноцицепции конечностей каудальнее места повреждения спинного мозга указывает на неблагоприятный прогноз восстановления функции пораженных конечностей. У собак с переломом или вывихом спинного мозга отсутствие ноцицепции говорит о гораздо худшем прогнозе, чем у собак с заболеванием межпозвонковых дисков (МПД).

В зависимости от длительности симптомов, вероятность восстановления функции у собак с симптомами заболевания МПД и отсутствием ноцицепции при поступлении достигает 60-70%, в то время как у пациентов с переломами позвоночника и отсутствием ноцицепции она составляет в лучшем случае 12% или значительно ниже. Оценку ноцицепции следует проводить, когда животное как можно спокойнее и расслабленнее. Важно помнить, что осознанное распознавание болезненных раздражителей является опосредованной мозгом реакцией, а не просто рефлексом.

Простой рефлекс отдергивания не является подтверждением сохраненной ноцицепции.

Признаки осознанного восприятия болевых раздражителей у таких пациентов могут быть явными, например подача голоса, поворот головы к раздражаемой конечности, попытка укусить. Могут быть незаметными, например учащение сердечного ритма или дыхания или расширение зрачков. Пациенты с переломами позвоночника нуждаются в тщательном обследовании на сопутствующие неврологические травмы, например органов полости черепа или плечевого сплетения. У иммобилизованных или имеющих другие травмы животных такие нарушения могут быть неочевидны с первого взгляда, и для их обнаружения потребуется методичная неврологическая оценка.

Неврологическая картина спинальной травмы отличается фазностью.

В острый период выраженность неврологического дефицита обусловлена явлениями спинального шока.

В промежуточный период после ликвидации спинального шока на первый план выступает реальный неврологический дефект, обусловленный анатомофизиологическими повреждениями спинного мозга.

Впоследствии наблюдается частичный регресс неврологической симптоматики. Вследствие вторичных, отдаленных изменений в спинном мозге неврологическая симптоматика может усугубляться. Глубокий неврологический дефицит в острый период может быть обусловлен не только спинальным шоком, но и ушибом мозга. В таких случаях возникают сложности в дифференциальной диагностике спинального шока и ушиба спинного мозга. Ушиб спинного мозга предполагает грубые морфологические изменения, сопровождающиеся серьезными неврологическими нарушениями. Поэтому в случаях значительного регресса вначале выраженной неврологической симптоматики следует диагностировать спинальный шок, а не ушиб спинного мозга.

Спинальный шок характеризуется нарушением моторной, сенсорной и рефлекторной функцией спинного мозга ниже места травмы. Для шока характерны вялая плегия конечностей, брадикардия, гипотензия, гипотермия – основные вегетативные клинические проявления спинального шока.

Разрешение шока проявляется восстановлением автономных функций, рефлекторной активностью. Оценить глубину неврологического дефицита у пациента в шоке тяжело. В первые часы и дни после травмы явления спинального шока могут обуславливать картину так называемого физиологического поперечного перерыва спинного мозга.

Спинальный шок – это охранительное торможение нервных клеток, возникшее в результате их перераздражения с последующим утомлением и истощением. Иными словами, это реакция самозащиты со стороны спинного мозга.

Спинальный шок поддерживается и даже усугубляется при сохраняющейся компрессии спинного мозга и наличии постоянных раздражителей. Возникшие при спинальном шоке функциональные нарушения частично или полностью обратимы.

Диагностика

Алгоритм диагностики спинного мозга и конского хвоста:

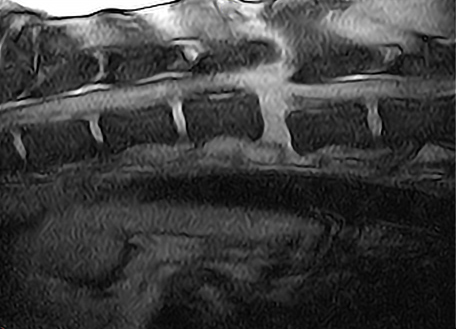

Рис. 4. Миелография позволяет оценить разрушение спинного мозга, несмотря на полную целостность костных структур. Стрелкой обозначено пространство, занимаемое остатками спинного мозга

Рис. 5. Патологоанатомическое вскрытие: спинной мозг у кошки через несколько месяцев после травмы. (Миелография данного пациента на рис.4). Видно полное отсутствие спинного мозга (указано стрелкой).

Рис.6. Миелография собаки после ДТП. Разрыв твердой оболочки спинного мозга в результате травмы. Попадание контраста в мягкие ткани из субдурального пространства. Нет значительного повреждения костных структур, но, тем не менее, присутствует разрыв спинного мозга

Рис. 7. Разрыв спинного мозга у собаки после ДТП

Компьютерная томография применяется для диагностики травмы позвоночника и спинного мозга:

Но стоит понимать, что на КТ видны только костные структуры и практически не видны мягкотканые структуры и спинной мозг. Основное отличие КТ и МРТ состоит в разных физических явлениях, которые используются в аппаратах. В случае КТ — это рентгеновское излучение, которое дает представление о физическом состоянии вещества; МРТ — постоянное и пульсирующее магнитные поля, а также радиочастотное излучение, дающее информацию о распределении протонов (атомов водорода), т.е. о химическом строении тканей.

Магнитно-резонансная томография наиболее информативна для:

Данный случай хорошо иллюстрирует неэффективность КТ для диагностики повреждений спинного мозга в тех случаях, когда нет значимого сужения спинномозгового канала.

Биомедицинские вопросы

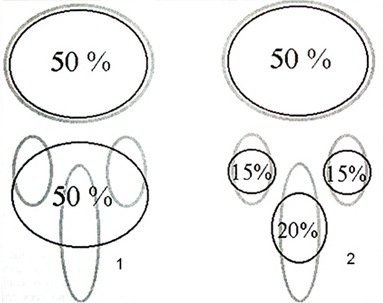

Существуют три модели распределения осевых нагрузок на позвоночник, на основании которых производится оценка переломов позвоночника: модель с двумя, тремя и с четырьмя опорными столбами. (Рис. 10)

Дорсальный отдел включает остистые отростки, пластинки позвонков, суставные отростки, ножки позвонков и дорсальный связочный комплекс (надостная связка, межостная связка, капсула сустава, желтая связка). Средний отдел включает дорсальную продольную связку, дорсальное фиброзное кольцо и дорсальную часть тела позвонка – по существу, дно позвоночного канала. Вентральный отдел включает оставшуюся часть тела позвонка, латеральные и вентральные части фиброзного кольца, студенистое ядро и вентральную продольную связку. Если нарушено более одного из этих отделов, перелом считается нестабильным и показано хирургическое вмешательство.

1. Модель с двумя опорными столбами

2. Модель с четырьмя опорными столбами

Генез травматических повреждений спинного мозга различен, они могут быть вызваны следующими факторами: костными или инородными отломками, проникшими в позвоночный канал; воздействием компримирующих сил на спинной мозг или механизмов чрезмерного растяжения спинного мозга; ишемическими нарушениями, обуславливающими вторичные повреждения спинного мозга.

Среди травматических повреждений самого спинного мозга различают следующие клинические формы:

При спинномозговой травме повреждаются как спинной мозг, так и его оболочки. Области наибольшей мобильности повреждаются сильнее всего.

При уточнении той или иной формы повреждения спинного мозга необходимо иметь в виду, что в клиническом течении повреждений позвоночника и спинного мозга различают четыре периода (Duh, 1994): острый, ранний, промежуточный и поздний.

Острый период продолжается 2-3 суток. Проявления различной степени повреждений спинного мозга могут быть сходными в этот период, поскольку клиническая картина в острый период может быть обусловлена спинальным шоком.

Ранний период длится последующие 2-3 недели. В этот период, как и в острый, при повреждениях спинного мозга различной степени может наблюдаться синдром полного нарушения проводимости спинного мозга вследствие спинального шока, нарушения крово- и ликвородинамики, отека и набухания спинного мозга.

Промежуточный период продолжается до 1-3 месяцев. В начале этого периода исчезают явления спинального шока, отека спинного мозга и выявляется истинный характер и объем повреждения.

Поздний период длится с 3-4 мес. до 2 лет. За это время происходит восстановление функций спинного мозга, в зависимости от тяжести повреждений. В этот период возможно отдаленное усугубление неврологической симптоматики в результате развития рубцового процесса, кистообразования, прогрессирования деформации позвоночника

Нарушение проводимости спинного мозга и его сегментарных функций обусловлено не только анатомическими повреждениями аксонов, нейронов, но и патологическими факторами, которые начинают воздействовать в острый период травмы.

Вследствие наличия этих факторов степень морфологических нарушений в спинном мозге часто не соответствует степени неврологических нарушений. Одним из важнейших факторов, которые запускаются в острый период травмы, является отек спинного мозга. Отек бывает настолько обширным, что захватывает несколько сегментов, распространяясь в краниальном и каудальном направлениях. Это сопровождается потерей ауторегуляции кровотока. Огромную роль в патогенезе спинномозговых поражений играют сосудистые посттравматические нарушения ишемического и геморрагического типа. Даже небольшое сдавление спинного мозга вызывает значительное снижение мозгового кровотока, который может компенсироваться механизмами вазодилатации или образованием артериальных коллатералей на уровне очага поражения.

В патологических условиях при отеке или сдавлении спинного мозга гемодинамическая ауторегуляция нарушается и кровоток становится зависимым, главным образом, от системного давления. Накопление кислых метаболитов и углекислоты в поврежденном участке вызывает расширение сосудов, не купирующееся терапевтическими средствами.

Присоединение сосудистого фактора объясняет часто встречающееся несоответствие между уровнем повреждения позвонков и клиническими симптомами поражения спинного мозга. После травмы спинного мозга аутодеструктивные процессы ведут к увеличению тканевого некроза.

В дополнение к геморрагиям, ишемии, отеку, нейронофагии, потере экстрацеллюлярного кальция и интрацеллюлярного калия происходит обусловленная травмой пероксидация липидов и гидролиз в клеточных мембранах, что, в свою очередь, непосредственно повреждает клеточные мембраны. Повреждение спинного мозга обуславливает нарушения энергетических процессов и переход к анаэробному гликолизу, что обедняет мозг макроэргическими соединениями (аденозинтрифосфат и фосфокреатинин) и приводит к значительному увеличению содержания лактата.

Лечение

Лечение переломов позвоночника может быть медикаментозным и хирургическим. Решение основывается преимущественно на неврологическом статусе пациента, а также биомеханических и компрессионных характеристиках перелома или вывиха.

Целью хирургического лечения является восстановление правильной ориентации и стабилизация позвоночного столба, а также декомпрессия спинного мозга.

Показаниями к операции служат:

Операцию декомпрессии спинного мозга заканчивают стабилизацией позвоночника спондилодезом.

Медикаментозное лечение направлено на максимальное снижение вторичной травмы спинного мозга за счет защиты нервной ткани. Для сохранения способности передвигаться достаточно лишь 5-10% неповрежденных волокон длинного пути. Таким образом, любые меры профилактики вторичной травмы спинного мозга могут значительно повлиять на исход для пациента. Нельзя переоценить важность поддержания перфузии спинного мозга. Гипоксия и ишемия могут значительно усугубить повреждение спинного мозга, поэтому поддержание нормального насыщения артериальной крови кислородом и артериального давления очень важно для того, чтобы свести к минимуму вторичную травму спинного мозга. Системное артериальное давление можно поддерживать с помощью инфузии кристаллоидных или коллоидных растворов, переливания крови и сосудосуживиющих средств в сочетании. Целью такого лечения должно быть поддержание нормального давления, так как гипертензия не приносит дополнительной пользы и фактически может усугубить кровотечение или отек.

При переломах позвоночника часто применяется длительный наркоз для диагностических и лечебных процедур. Любые меры для максимального уменьшения длительности наркоза и риска связанной с наркозом гипотензии помогают свести к минимуму вторичное повреждение спинного мозга и благоприятны для пациента. Нежелательно использовать рометар и препараты с аналогичным действием.

Глюкокортикоиды вызывают значительный интерес в качестве возможных препаратов для уменьшения вторичной травмы спинного мозга. Данные об их использовании остаются противоречивыми, а точный механизм действия неясен. Полагают, что глюкокортикоиды уменьшают повреждения, вызванные кислородсодержащими свободными радикалами, за счет нейтрализации липидных пероксидов в клеточных мембранах.

Метилпреднизолона натрия сукцинат (МПНС) – единственный нейропротективный препарат, показавший свою эффективность в контролируемых многоцентровых клинических исследования на людях. Изначально на основании результатов Национальных исследований острых травм спинного мозга (NASCIS-2) он был рекомендован для лечения острых травм спинного мозга. По сравнению с плацебо МПНС вызывал небольшое статистически значимое улучшение двигательной функции у получавших его субъектов. На протяжении 20 лет, прошедших с исследования NASCIS-2, этот препарат подвергался значительной критике по ряду причин, тем не менее, Управление по контролю продуктов питания и лекарств по-прежнему рекомендует МПНС при острых травмах спинного мозга.

Исследования, которые показали бы преимущество МПНС при спонтанных травмах спинного мозга у животных, отсутствуют. Различные экспериментальные исследования травм спинного мозга показали положительное влияние МПНС на исход, однако исследований, не показавших какого-либо эффекта, было больше. При применении МПНС для собак отмечена большая частота побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта (диарея, мелена и скрытое кровотечение из желудка). Эти явления способны привести к бактериемии и прободению желудочно-кишечного тракта. Существует вероятность таких побочных эффектов, как: пневмония, подавление иммунитета и сепсис, которые описаны у людей. Возможность побочных явлений МПНС (как и любых других глюкокортикоидов) может повыситься при сочетании с другими глюкокортикоидами или нестероидными противовоспалительными препаратами. Метилпреднизолона натрия сукцинат противопоказан в таких случаях. В целом, на основании научных доказательств, лучше всего считать МПНС препаратом без доказанных преимуществ и с возможностью вредоносных побочных явлений.

Клинические исследования не показали благоприятного воздействия высоких доз дексаметазона на исход, а недавнее исследование выявило повышение риска побочных эффектов, таких как диарея и инфекции мочевыводящих путей. В настоящее время рекомендовать этот препарат не следует.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) – гидрофильный полимер, применяющийся во многих целях. Базовые исследования за последние 10 лет доказали возможность анатомического воссоединения и физиологического слияния рассеченных аксонов в белом веществе морских свинок и в изолированном спинном мозге при экспериментах с моделированием травмы позвоночника под действием ПЭГ. Предварительное исследование 35 клинических случаев тяжелой острой травмы спинного мозга у собак (травма МПД с нарушенной ноцицепцией) показало лучший исход по сравнению с историческим контролем. В этом исследовании ПЭГ или Р188 (родственный сополимер) вводили внутривенно в сочетании с МПНС и хирургической декомпрессией собакам с поражением МПД в пояснично-грудном отделе и полной параплегией. Полная неврологическая оценка и процент собак, сохранивших способность к передвижению, в группе, получавшей ПЭГ и Р188, были выше, чем в 24 контрольных случаях из двух предыдущих исследований, в остальном проводившихся и оценивавшихся сходным образом. Хотя результаты представляются многообещающими, это предварительное исследование на небольшом числе собак. В настоящее время проводится более крупное многоцентровое рандомизированное исследование для оценки истинного потенциала ПЭГ при лечении собак с поражением МПД.

Консервативное лечение обычно заключается в ограничении подвижности путем содержания в клетке с установкой внешней шины или без. Некоторых пациентов с минимальными нарушениями и стабильными переломами удается успешно лечить только путем ограничения подвижности в клетке. Повреждения пояснично-крестцового отдела позвоночника бывают наиболее легкими, так как любая нестабильность или компрессия каудальнее L6 влияет только на корешки нервов, но не на спинной мозг.

Пациентам с неустранимыми болями или ухудшением неврологического статуса настоятельно рекомендуется хирургическое вмешательство или, по крайней мере, установка наружных фиксаторов. Вероятно, что лучшими кандидатами на внешнюю фиксацию шинами являются более мелкие животные с минимальными неврологическими нарушениями или, по меньшей мере, нормальной чувствительностью, сохраненной опорной функцией вентральных структур позвонка и отсутствием сопутствующих травм органов грудной, брюшной и тазовой полости. Однако описаны случаи функционального восстановления и у более крупных собак с более тяжелыми неврологическими нарушениями при консервативном лечении, хотя это не считается стандартом лечения, но дает основания полагать, что при сохраненной ноцицепции и возможности устранения дискомфорта не следует отказываться от нехирургических методов с внешней фиксацией в случаях, когда владельцы собаки не желают прибегать к хирургическим методам.

Хирургическое лечение – наиболее надежный способ стабилизации позвоночного столба и, возможно, единственный способ точной репозиции сломанных или вывихнутых сегментов позвоночника и декомпрессии спинного мозга. Специфические рекомендации по хирургическому лечению несколько различаются у разных практикующих врачей. В целом хирургическое вмешательство показано животным с парезом и сохраненной ноцицепцией, животным с ухудшением неврологического статуса или с нестабильными переломами, или компрессией спинного мозга. Описано много хирургических техник стабилизации переломов позвоночника в ветеринарии. В настоящее время выбор техники зависит преимущественно от локализации поражения, конфигурации перелома и предпочтений хирурга. Доказательства, служащие основой для принятия решения, исходят в основном из биомедицинских исследований и ретроспективных клинических исследований.