Эндокардиоз или миксоматозная дегенерация атриовентрикулярных клапанов сердца у собак

Эндокардиоз у собак (митральная, трикуспидальная недостаточность): распространение, этиология, патогенез, диагностика, лечение

Руденко Андрей Анатольевич, д-р вет. наук, доцент

Эндокардиоз атриовентрикулярных клапанов является наиболее распространенной патологией сердечно-сосудистой системы у собак мелких и карликовых пород. Заболевание в большинстве случаев является причиной митральной и комбинированной митрально-трикуспидальной недостаточности, редко – изолированной трикуспидальной недостаточности. Следует добавить, что недостаточность атриовентрикулярных клапанов у собак при эндокардиозе является органической (поражение створок и сухожиных хорд), в отличии от дилатационной кардиомиопатии, для которой характерна относительная митральная и (или) трикуспидальная регургитация вследствие расширения фиброзного клапанного кольца, дисфункции миокарда желудочков и папиллярных мышц. Миксоматозная дегенерация клапанов аорты и легочной артерии у старых собак не является клинически значимой, тем более для развития сердечной недостаточности.

Синонимы эндокардиоза атривентрикулярных клапанов у собак: «миксоматозная дегенерация», «хроническая дегенеративная болезнь», «хроническая клапанная болезнь».

Распространение эндокардиоза у собак

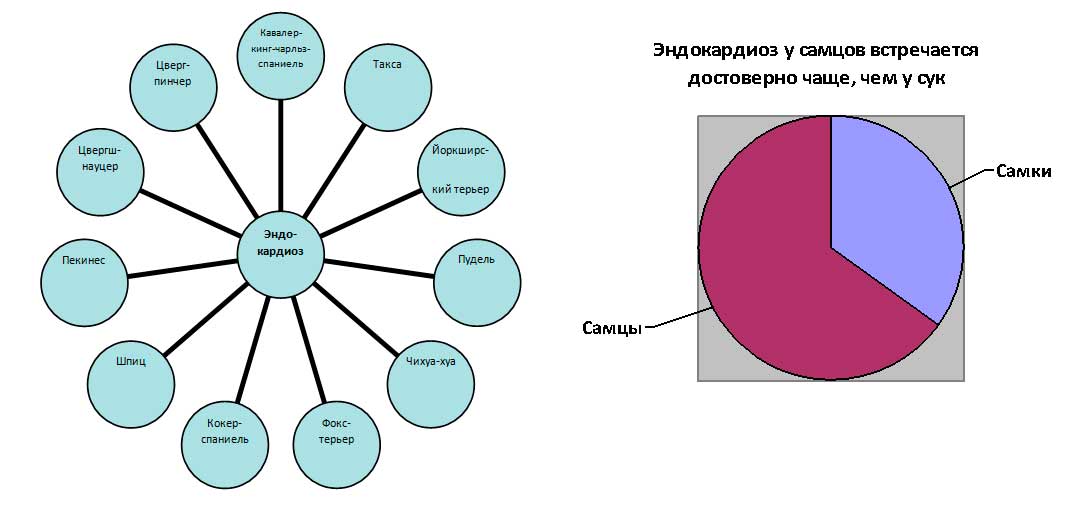

Эндокардиоз атриовентрикулярных клапанов у собак представляет собой наиболее распространённую кардиологическую патологию у собак карликовых и мелких пород старшей возрастной группы. Следует отметить, что наиболее предрасположены к митральной недостаточности кавалер-кинг-чарлз спаниели, терьеры, таксы, пудели, пекинесы, цвергпинчеры, бульдоги, а также другие представители мелких и карликовых пород собак (рисунок 1).

Рисунок 1 – Породная и половая предрасположенность собак к эндокардиозу атриовентрикулярных клапанов сердца

Установлена корреляция возникновения эндокардиоза митрального клапана у собак с другими болезнями, характеризующимися дисплазией соединительной ткани: коллапс трахеи, пролапс межпозвоночного диска, разрыв передней крестовидной связки и т. д.

Для эндокардиоза собак характерен дегенеративный процесс в хордах и створках двустворчатого и трехстворчатого клапанов. При прогрессировании данной патологии характерно формирование недостаточности двухстворчатого и трехстворчатого клапана, расположенных между левым и правым предсердием и желудочком. Неплотное замыкание створок атриовентрикулярных клапанов сердца во время систолы желудочков обуславливает появление митральной и / или трикуспидальной регургитации, так называемого обратного заброса очередной порции крови в левое и / или правое предсердие.

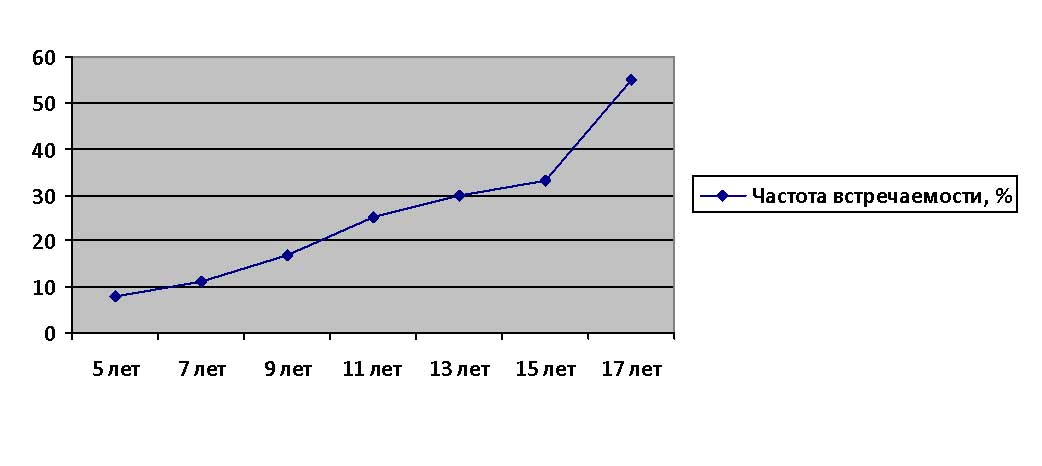

Причины выше указанного патологического процесса пока окончательно не выяснены, однако типичным является изменение структуры соединительной ткани. Эндокардиоз обычно начинает дебютировать у собак возрастом старше 5 лет (рисунок 2).

Рисунок 2 – Возрастная восприимчивость эндокардиоза у собак карликовых пород (зависимость частоты встречаемости от возраста)

Однако, следует отметить, что частота встречаемости данной патологии четко коррелирует с возрастом больных животных. У собак возрастом 5-7 лет частота диагностирования эндокардиоза митрального и трикуспидального клапана в среднем составляет около 10%, возрастом 9-11 лет – около 20%, возрастом 13-15 лет – около 30%, старше 17 – более 55%. Согласно статистических данных относительно половой предрасположенности (рисунок 1), установлено, что у кобелей миксоматозаная дегенерация клапанов сердца встречается достоверно чаще (в 1,5-1,6 раза при р≤0,01). Генетическая детерминированность относительно эндокардиоза животных очевидна и не требует доказательств.

Этиология эндокардиоза у собак

Этиология эндокардиоза атриовентрикулярных клапанов у собак точно не известна, однако наследственный генез данной патологии вполне очевиден. Генетическую детерминированность миксоматозной дегенерации у собак можно косвенно подтвердить высокой частотой возникновения данной патологии у определенных пород. Неоднократно описаны случаи семейной формы эндокардиоза атриовентрикулярных клапанов сердца у собак, когда идентичная патология диагностируется у кровных родственников (пробандов). Ранее установлено, что чаще всего болеют собаки карликовых и мелких пород, среднего или пожилого возраста, чаще самцы (и более тяжело). Пенетрантность семейных форм эндокардиоза увеличивается с возрастом больных собак. Очевидно, что имеется наличие дремлющих генов, которые кодируют развитие поражения, деформации, разрастание соединительной ткани в сердечных клапанах. Вероятно, что гены, кодирующие эндокардиоз атриовентрикулярных клапанов сердца у собак, могут активироваться под воздействием воспалительных, стрессовых или других пока малоизученных факторов.

Следует отметить высокую пораженность эндокардиозом собак породы кавалер-кинг-чарльз спаниель. У данной породы доказано полигенное наследование с участием возрастных и половых аллелей. Данный тезис подтверждается клиническими данными, согласно которых миксоматозная дегенерация клапанов сердца у самцов протекает более злокачественно, чем у сук, хотя степень выраженности сердечного шума у них одинакова. Некоторые представители крупных пород собак также болеют эндокардиозом, например немецкие овчарки. Однако при этом у крупных пород собак не характерно развитие сердечной недостаточности.

Патогенез миксоматозной дегенерации клапанов сердца у собак

Патогенез эндокардиоза клапанов сердца у животных сложен и малоизучен. Установлено наличие множественных факторов развития патологии, которые включают нарушение метаболизма соединительной ткани, дегенерацию коллагеновых волокон, эндотелиальную функцию и резко возросшую физическую нагрузку на створки сердечных клапанов. Следует отметить тот факт, что эндокардиоз у собак развивается очень медленно, клинические симптомы болезни появляются уже при значительной деформации клапанов, ремоделировании сердца и развитии хронической сердечной недостаточности.

На ранних стадиях болезни возникают небольшие узелковые образования на концах створок клапана. В дальнейшем эти узелки становятся более крупными, сливаются с образованием крупных бляшек. Далее возникает укорочение, утолщение и деформация предсердно-желудочковых клапанов. Гистологическими исследованиями установлены признаки миксоматозной дегенерации клапанов, аналогичны патологическим изменениям пролапса митрального клапана человека. Происходит дегенерация коллагеновых волокон створок клапана с накоплением в них кислых мукополисахаридов, что и обуславливает узелковое перерождение, деформацию и недостаточность пораженного клапана. Аналогичные патологические процессы протекают также в сухожильных струнах. При удлинении последних возможно парашютоподобное выпячивание створки митрального клапана в просвет полости левого предсердия. Такое патологическое состояние у собак называется пролапсом митрального клапана. Для некоторых пород собак пролабирование атриовентрикулярных клапанов сердца является важным звеном патогенеза. Как сопутствующая патология при миксоматозной дегенерации сердечных клапанов у собак может развиваться эндомиокардиальный фиброз, интрамуральный коронарный артериосклероз, интрамуральные микроинфаркты миокарда и локальный миокардиофиброз.

Пораженный (перерожденный) клапан теряет способность плотно смыкаться. Поэтому на следующей стадии болезни формируется недостаточность двустворчатого или трехстворчатого клапана (митральная или трикуспидальная регургитация, соответственно). Дальнейшие стадии эндокардиоза у собак связаны с развитием хронической сердечной недостаточности. В организме существуют мощные компенсаторные механизмы, благодаря которым долгое время гемодинамика у больных собак остается на достаточном уровне. Важнейший механизм компенсации патологии на ранних стадиях – тоногенная дилатация левого и правого предсердия, а в дальнейшем левого и правого желудочков. Благодаря этому возникает возможность реализации механизма Франка-Старлига, который базируется на свойстве миокарда усиливать силу сокращения при большем диастолическом растяжении кардиомиоцита. На ранних стадиях болезни сократимость миокарда левого желудочка заметно повышается. На этот процесс также оказывает влияние активизация симпатической нервной и адренергической систем.

Дополнительные компенсаторные механизмы организма при сердечной декомпенсации представлены ослаблением тонуса парасимпатической нервной системы, активацией ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, увеличением концентрации натрийуретического пептида, концентрической гипертрофией левого желудочка.

Реализация указанных выше компенсаторных механизмов дают возможность большинству больных собак в течение длительного времени находится в стабильном и активном состоянии. При значительной дилатации левого предсердия появляется сухой кашель. В дальнейшем развивается диспное, тахипное и симптомы сердечной недостаточности – интолерантность к физическим нагрузкам. В дальнейшем может развиться отек легких. При митральной недостаточности у больных собак часто развивается легочная артериальная гипертензия, а в дальнейшем развивается застойные явления в большом круге кровообращения.

Клинические признаки и симптоматика эндокардиоза у собак

Эндокардиоз атриовентрикулярных клапанов сердца у собак в течение длительного времени может протекать субклинически. Первым симптомом, который обычно случайно регистрируется у больных – систолический шум в проекции митрального и / или трикуспидального клапана и ослабление первого тона сердца, то есть развивается аускультативная картина недостаточности двустворчатого или трехстворчатого клапана. В дальнейшем возникает приступообразный непродуктивный кашель. Дальнейшая симптоматика миксоматозного перерождения клапанов сердца у собак связаны с развитием синдрома хронической сердечной недостаточности, а именно: снижение толерантности к физическим нагрузкам, застойные явления в легких, диспноэ, ортопноэ, тахипноэ, отека легких, разнокалиберные хрипы в легких, притупление легочного поля при перкуссии. Кашель, сниженная выносливость к физическим нагрузкам, тахипное – наиболее распространенные жалобы владельцев больных животных. Тахипноэ более 30 раз в минуту в покое или во сне у собак, больных эндокардиозом, формируется при развитии застоя крови в легких. Данный симптом является независимым предиктором развития острого отека легких и должен тщательно учитываться владельцами больных собак. Приступы кашля очень вариабельны, чаще манифестируются ночью или рано утром, а также при усиленной физической и психоэмоциональной активности. Альвеолярный отек легких обуславливает развитие респираторного дистресс-синдрома и влажного кашля. Изредка возможно выделение пенистой кровянистой жидкости из носовых ходов, но чаще всего большое количество такой жидкости вытекает из легких животного только после его смерти. Для течения эндокардиоза митрального клапана у собак характерны периоды обострения и ремиссии. Симптомы коллапса или обмороков (синкопе) могут возникать вследствие сильного кашля, фатальных аритмий или разрыва левого предсердия или его ушка. Симптоматика недостаточности трехстворчатого клапана, обычно скрыты более выраженными симптомами и клиническими признаками недостаточности митрального клапана. При поражении правого атриовентрикулярного клапана развивается правожелудочковая сердечная недостаточность, основные симптомы которой является асцит с периферическими отеками задних конечностей, гидроторакс с отеками передних конечностей, признаки застойного колита (гипорексия, тенезмы, нарушение дефекации).

При аускультации легких выявляют жесткое, акцентированное, везикулярное дыхание и крепитирующие хрипы в конце вдоха, которые лучше всего выслушиваются в каудовентральных частях легких. Они являются предвестниками отека легких. Молниеносный отек легких может вызвать развитее двусторонних разнокалиберных хрипов и отсутствие проведения везикулярного дыхания в задние и нижние отделы легких. Отек легких также сопровождается ортопноэ – неспособностью лежать на боку, поза при которой собака занимает вынужденное сидячее положение с широко расставленными передними конечностями.

Также при сердечной недостаточности собак, обусловленных эндокардиозом, могут встречаться другие менее значимые для постановки диагноза симптомы:

Рентгенографическая диагностика эндокардиоза предсердно-желудочковых клапанов у собак

Рентгенографическое исследование грудной клетки при эндокардиозе предсердно-желудочковых клапанов у собак дает возможность выявить:

Электрокардиографическая диагностика эндокардиоза у собак

При эндокардиозе атриовентрикулярного клапана у собак электрокардиографическое исследование малоинформативное. На электрокардиограммах (ЭКГ) больных собак можно выявить неспецифические признаки:

Эхокардиографическая диагностика эндокардиоза клапанов сердца у собак

Методом эхокардиографии у больных эндокардиозом собак выявляют ряд патологических изменений:

Классификация стадий сердечной недостаточности у собак, больных эндокардиозом митрального и трикуспидального клапанов

Для оценки степени тяжести хронической дегенеративной болезни предсердно-желудочковых клапанов сердца у собак, а также для дифференцированного подхода к их терапии целесообразно выделять ряд стадий (таблица 1).

Таблица 1 – Стадии сердечной недостаточности у собак (A, B, C, D), больных эндокардиозом митрального и / или трикуспидального клапанов

| Показатель | A | B | C | D |

| Расширение левого предсердия | + | + | ++ | ++ |

| Расширение левого желудочка | — | + | ++ | ++ |

| Фракция сократимости (или фракция выброса) левого желудочка | норма | повышение | повышение | снижение |

| Расширение правого желудочка и правого предсердия | — | + | ++ | ++ |

| Застой в малом и / или большом круге кровообращения | — | + | ++ | ++ |

| Кахексия | — | — | + | ++ |

| Полиорганная недостаточность | — | — | — | ++ |

| Систолическое артериальное давление крови | норма | норма или повышение | норма или повышение | снижение |

Согласно вышеприведенных двух классификаций целесобразно выделять следующие стадии эндокардиоза атриовентрикулярных клапанов сердца у собак: A I ФК; A II ФК; B I ФК; B II ФК; B III ФК; B IV ФК; C I ФК; С II ФК; С III ФК; С IV ФК; D III ФК; D IV ФК. Данные стадии патологии целесобразно для использования дифференцированного индивидуального подхода к коррекции сердечной недостаточности у больных собак. Следует также отметить, что такие стадии эндокардиоза, как А III ФК; А IV ФК; D I ФК; D II ФК у собак маловероятны. В таких случаях необходимо проводить дообследование с целью выявления основной и / или сопутствующей патологии, а также для проведения дифференциальной диагностики.

Лечение собак при эндокардиозе атриовентрикулярных клапанов сердца

Терапия собак, больных эндокардиозом митрального и трикуспидального клапанов сердца лежит в коррекции синдрома сердечной недостаточности: устранение симптомов (диспноэ, кашель, асцит и т.д.), повышение выживаемости и качества жизни, профилактика кардиогенной кахексии, полиорганных нарушений. Подход к лечению больных эндокардиозом собак дифференцированный, зависит от стадии болезни и функционального класса (ФК) синдрома сердечной недостаточности (таблица 3).

| Стадия и функциональный класс ХСН | I ФК | II ФК | III ФК | IV ФК |

| A | иАПФ? | иАПФ пимобендан? тиазидный диуретик? | — | — |

| B | иАПФ пимобендан? | иАПФ пимобендан? амлодипин? тиазидный диуретик? | иАПФ пимобендан фуросемид амлодипин? тиазидный диуретик? оксигенация? антибиотикотерапия? | иАПФ пимобендан торасемид спиронолактон тиазидный диуретик оксигенация дигоксин? амлодипин? антибиотикотерапия? лапароцентез? |

| C | иАПФ пимобендан спиронолактон тиазидный диуретик? | иАПФ пимобендан спиронолактон амлодипин? тиазидный диуретик? | иАПФ пимобендан спиронолактон тиазидный диуретик дигоксин? амлодипин? фуросемид? силденафил? антибиотикотерапия? оксигенация | иАПФ пимобендан дигоксин торасемид спиронолактон тиазидный диуретик амлодипин? силденафил? антибиотикотерапия лапароцентез? оксигенация |

| D | — | — | иАПФ пимобендан фуросемид тиазидный диуретик спиронолактон антибиотикотерапия оксигенация лапароцентез оксигенация силденафил? дигоксин? амлодипин? инфузия альбумина? противокашлевые? бронходилататоры? метаболики? | иАПФ пимобендан торасемид тиазидный диуретик спиронолактон антибиотикотерапия лапароцентез инфузия альбумина (реинфузия асцитической жидкости) оксигенация дигоксин? амлодипин? силденафил? добутамин? противокашлевые? бронходилататоры? симптоматическая терапия? |

Указанная в таблице 3 схема терапии собак, больных миксоматозной дегенерацией атриовентрикулярных клапанов сердца, является приблизительной и может в значительной степени дополняться или корректироваться врачом ветеринарной медицины в зависимости от конкретного клинического случая, наличия сопутствующей патологии или осложнений.

Для коррекции незначительных застойных явлений в малом и / или большом кругах кровообращения рекомендуем использовать тиазидный диуретик (гипотиазид) или малые дозы фуросемида. При выраженном застое использовать комбинацию петлевой диуретик (фуросемид или торасемид) с гипотиазидом и верошпироном (высокая доза). При развитии рефрактерности при длительном применении диуретиков, может оказаться полезным добавление ингибитора карбоангидразы по 3 дня каждые 10-14 дней. На более начальных стадиях болезни с целью блокады нейрогуморальных реакций организма можно использовать низкие дозы спиронолактона. Дозы и кратность применения диуретиков зависит от каждого конкретного клинического случая. Нежелательно использовать резкое увеличение, либо снижение мочегонных препаратов.

Амлодипин при эндокардиозе АВ клапанов сердца у собак используется в целью снижения уровня артериального давления и расширения сосудов. При комбинации амлодипина с пимобенданом и / или добутамином возможно частичное нивелирование их фармакологических эффектов.

Таким образом, эндокардиоз атриовентрикулярных клапанов сердца у собак представляет собой достаточно распространенную патологию с малоизученной этиологией, сложным патогенезом, требующую от врачей ветеринарной медицины определенных навыков диагностики болезни и терапии животных. см. ДКМП.

Литература

Полезно знать

© VetConsult+, 2016. Все права защищены. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на ресурс. При копировании либо частичном использовании материалов со страниц сайта обязательно размещать прямую открытую для поисковых систем гиперссылку, расположенную в подзаголовке или в первом абзаце статьи.