Сочинение: Сатира в произведениях Салтыкова-Щедрина (два варианта)

Автор: Самый Зелёный · Опубликовано 20.07.2020 · Обновлено 20.07.2020

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин был мастером сатирической прозы, в которой он ловко обличал социальные и нравственные пороки, свойственные его современникам. Автор выбирал для многих своих произведений жанр сказок, благодаря этому выбору цензура пропускала те его произведения, в которых гротескно изображалась российская действительность второй половины девятнадцатого века, вписанная в волшебный сказочный мир. На примере таких известных сказок, как «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» и «Дикий помещик» видно, насколько автор преуспел в жанре сатирических сказок, сочетая в них современный российский быт и русские фольклорные мотивы. В этом и состоит своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Многомудрый Литрекон предлагает Вам два эссе на эту тему: в первом разбирается произведение «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», а во втором — «Дикий помещик». Универсальное вступление к ним дано в выше следующих строках (над Многомудрым Литреконом). Приятного просвещения!

В «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил»

Разберем пример. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» — это сказка о двух глупых и беспомощных, генералах и о крестьянине, так и не избавившегося от рабского сознания даже после отмены крепостного права. Генералы — это два персонажа, потратившие всю свою жизнь на перебирание бумажек в регистратуре, которая в один прекрасный день закрылась за ненадобностью. Пережив это событие, генералы поселились на Подьяческой улице, начали получать каждый месяц пенсию и держать у себя кухарок, продолжая и дальше бессмысленно прожигать свою жизнь. Уже здесь совершенно ясно видна авторская насмешка над подобными людьми, не делающими никакого вклада в развитие страны, но живущими за её счёт.

Однажды оба генерала проснулись на необитаемом острове — элемент фантастики в этом событии является одним из сатирических приёмов автора, а сам этот момент описывается писателем с помощью использования классического сказочного зачина:

«Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове.»

На острове они очутились в одних ночных рубашках и с орденами на шеях — деталях, подчёркивающих их верность своей бессмысленной службе. Оба сразу же начали думать о том, как им выбраться. Однако ни один из них не знал как найти нужные части света, как прокормить себя, ведь до этого момента генералы думали, что булки, которые они ели каждое утро в Петербурге, не пекутся, а изначально существуют в таком виде. Их глупость и беспомощность в данной ситуации гиперболизирована писателем, подчеркивающим таким образом несостоятельность подобных людей. Генералы голодали целые сутки, и после того, как они чуть не съели друг друга, проявили свою крайнюю глупость в попытках вести диалог и прочитали все статьи в «Московских ведомостях», им в голову пришла спасительная мысль: они решили отыскать мужика, который, по их мнению, обязательно должен был оказаться где-то рядом и помочь господам. Действительно, вскоре они нашли мужика, который спал под деревом и «самым нахальным образом уклонялся от работы.» Возмущенная реакция генералов и страх крестьянина перед их гневом описываются в произведении, как что-то абсолютно естественное, несмотря на то, что сказка была создана уже после отмены крепостного права. Используя приём гротеска, свойственный сатирическим произведениям, автор изображает попытки крестьянина угодить генералам:

«Потом из собственных волос сделал силок и поймал рябчика. «

Таким образом, Салтыков-Щедрин и высмеивает беспомощность высшего класса и указывает на проблему рабского мышления, оставшуюся у крестьян даже после освобождения. Однако автор в то же время ценит и трудоспособность крестьян, ведь один единственный мужик смог и сходить на охоту, и приготовить обед, и даже построить судно, доставившее обленившихся от эксплуатации чужого труда генералов домой. Финал сказки звучит печально и насмешливо одновременно: генералы остались такими же бесполезными, ничего не значащими членами общества, живущими на всём готовом, только теперь после жизни на острове, они стали ещё более толстыми и рыхлыми, мужик же получил от них в награду серебряный пятак, рюмку водки и остался довольным, не требуя большего за свой великий труд, спасший чужую жизнь. Умеренные аппетиты крестьянина и лень генералов смешны, однако, грустно то, что так будет всегда, и ничего в российской жизни не изменится, автор подчёркивает эту мысль саркастичной фразой, завершающей рассказ: «Веселись, мужичина!»

В сказке «Дикий помещик»

«Дикий помещик» — ещё одна сказка, в которой труженики противопоставлены беспомощному высшему классу, в данном случае барству.

Сатира в произведении проявляется в авторской иронии над глупостью помещика, мечтающего избавиться от крестьян, портящих ему в поместье воздух, но не понимающего, к чему это приведёт. Когда мужики, наконец, исчезают с его территории, барин думает, что это произошло, потому что небеса услышали его просьбы, на самом же деле они просто пожалели крестьян, живущих в нищете.

После того как глупый помещик начинает жить один, писатель, используя гиперболу, изображает его беспомощность. Без крестьян герой не может ни одеться, ни умыться, ни даже прогнать мышонка из комнаты. Его поместье приходит в запустение, и, описывая эту разруху, автор уже использует приём гротеска:

«В саду у него дорожки репейником поросли, в кустах змеи да гады всякие кишмя кишат, а в парке звери дикие воют.»

Сам помещик обрастает волосами, его ногти становятся похожими на когти, и он даже начинает разговаривать с медведем. Таким образом, Салтыков-Щедрин создаёт «сказку наоборот»: не животное наделено человеческими качествами, а человек уподобляется животному. Это ещё одно из проявлений злой сатиры автора.

Губернское начальство, недовольное тем, что из-за глупого барина в губернии начались проблемы с торговлей, приказывает изловить дикого помещика. В итоге всё встаёт на свои места, даже крестьяне возвращаются в поместье. Однако герой так и не становится прежним, он продолжает вести себя как животное и скучает по жизни в лесах. Финал этой сказки так же комичен, но и печален: комична дикая глупая натура помещика, но грустно то, что подобные неприспособленные к жизни дворяне, не ценящие крестьян и не понимающие их вклада в жизнь страны, являются частью реальности, в которой живёт Салтыков-Щедрин, понимающий, что так будет продолжаться ещё очень долго.

Сатира как творческий принцип Салтыкова-Щедрина — это его «оружие», которым он выявляет все недостатки российского общества, используя при этом такой простой и лёгкий жанр, как сказки. Однако эти сказки особенные: большое количество сарказма и иронии, глупые персонажи, фантастические фольклорные события, сочетающиеся с современным российским бытом — всё это делает сказки писателя сатирическими и позволяет ему изображать важные проблемы в фантастическом жанре. В этом и заключается мастерство гениального прозаика Салтыкова-Щедрина и особенности его сатиры.

Примеры гротеска в «Повести о том, как один мужик двух генералов накормил»

Ответ или решение 3

Прежде всего, уточним, что такое гротеск и зачем его использовать.

Понятие гротеска

Гротеск — изображение человека или картин человеческой жизни в намеренно искаженном виде, что достигается путем преувеличения или преуменьшения каких-либо черт или явлений. Использование подобного приема доведения до абсурда создает комический либо сатирический эффект.

Гротеск – один из излюбленных приемов М. Е. Салтыкова-Щедрина, на котором построена «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».

Гротеск в изображении генералов

С самого начала повествования мы наблюдаем намеренное утрирование беспомощности и необразованности генералов: служили всю жизнь в одном и том же месте (причем там даже родились), поэтому ничего не понимали и слов не знали никаких, кроме единственной фразы.

Между тем дальше мы могли убедиться, что генералы слова знают и сумели осознать, что они на необитаемом острове. Правда, в бытовом смысле герои совершенно беспомощны и не могут спастись от голода: сорвать плоды с дерева им не по силам, не говоря уже о поимке рыбы или дичи. И открытие, что булки, оказывается, на деревьях не растут, генералы делают только на острове. Гротескно изображена и сцена драки между генералами, в результате которой один откусил и от голода проглотил орден своего соперника.

Гротеск в изображении мужика

Образ мужика-спасителя также исполнен гротескных черт:

При этом мужик безмерно покорен: сам плетет веревку, чтобы генералы его привязали.

Степень покорности мужика в ходе повествования все больше утрируется: если сначала он нарвал для генералов по десятку сладких яблок, а себе взял всего одно кислое, то дальше он сам старается порадовать генералов «за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушалися». Строительство чудо-корабля, безмерное терпение, необходимое для того, чтобы не только генералов домой доставить, но при этом еще и в пути кормить их селедками, — все это примеры гротеска в повести.

Анализ «Как один мужик двух генералов прокормил»

сочинение по литературе 7 класса

История создания

Произведением «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М. А. Салтыков-Щедрин положил начало своему известному сказочному циклу. Замысел возник у писателя во время работы над «Помпадурами и помпадуршами» в 1867 г. Сама сказка была написана на рубеже 1868-1869 гг. и впервые опубликована в февральском выпуске «Отечественных записок».

Смысл названия

Первоначально сказка называлась просто «Два генерала». В окончательном полном виде название появилось в сборнике 1878 г. Расширив заглавие, Салтыков-Щедрин придал произведению вид народного сказа и недвусмысленно указал на центральную тему.

Главная тема «Повести» — источник благополучия социальных верхов.

Салтыков-Щедрин использует сказочный жанр, чтобы наглядно показать противоестественность отношений между помещиками и простыми крестьянами. Изображенные вельможи (штатские генералы, действительные статские советники) — настоящие паразиты. Проведя всю жизнь на службе, они ничему не научились и «ничего не понимали», но имели право на солидную пенсию и собственную кухарку. Генералы пользуются уважением и почетом в обществе. Только фантастическое попадание на необитаемый остров обнажает их истинное лицо.

Писатель прибегает к преувеличению, описывая растерянность главных героев, столкнувшихся с совершенно загадочным для них реальным миром. Генералы испытывают мучительный голод при виде окружающей их еды (яблоки, рыбы, птицы), но не представляют, как ее добыть. Очень комично выглядит рассуждение одного из героев: «… думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают!».

Голод чуть было не приводит к трагедии: генералы теряют человеческий облик («в глазах их светился зловещий огонь, зубы стучали») и яростно бросаются друг на друга. Но даже схватка между вельможами комична: она заканчивается после съедения ордена. В первоначальном варианте этот эпизод «страшнее»: один генерал откусывает у другого палец и «конец уха». Писатель либо посчитал сцену слишком кровожадной, либо прибегнул к еще более тонкой иронии. Потеря ордена для генералов намного более важна, чем лишение части тела.

Пытаясь хоть чем-нибудь отвлечь себя от мыслей о еде, генералы начинают «глубокомысленный» разговор. Рассуждения свидетельствуют о полной тупости чиновников. К тому же любая мысль генералов сводится в конце концов к еде. Издевкой над «страдальцами» выглядит случайно найденный номер «Московских ведомостей», в котором нет ничего, кроме красочных описаний различных кушаний.

Вершиной генеральского глубокомыслия становится блестящая идея: «Если бы нам найти мужика?». В результате долгих поисков генералы добиваются успеха и находят «громаднейшего мужичину», который «самым нахальным образом уклонялся от работы».

Генеральский гнев не знает границ. Мужик спешно начинает работать, чтобы ублажить господ. Его умения и сноровка также намеренно преувеличены автором. Мужик из подручных средств добывает огонь, находит картофель, готовит массу «разной провизии». Через пару дней он даже «изловчился… в пригоршне суп варить».

Генералы вновь стали «веселые, рыхлые, сытые, белые». Их райская жизнь омрачалась лишь тем, что «мундира жалко». Мужик смог помочь и этой беде. Соорудив «посудину», он повез генералов по морю и доставил прямо к дому.

Образ мужика олицетворяет собой простого русского крестьянина, мастера на все руки, который способен найти выход из любой ситуации. Ему резко противопоставлены два тунеядца из высшего общества, которые абсолютно не приспособлены к жизни. Генералы считают себя очень важными и значительными людьми, но на самом деле полностью зависят от низшего, презираемого ими сословия.

Проблематика

Эксплуатация низших классов высшими — лишь наиболее явственная и обсуждаемая проблема царской России. В повести затронуто не менее важное явление — рабская покорность, прочно укоренившаяся в сознании русского крестьянства.

«Громаднейшему мужичине» даже не приходит в голову мысль о неповиновении слабым и изнеженным генералам. Он мог бы запросто наплевать на их приказы, но в силу многовековой привычки к беспрекословному подчинению не только исполняет все желания генералов, но даже сам свивает себе веревку на случай побега.

Постройку «посудины» мужик затевает по своей инициативе, чтобы порадовать господ «за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушались». Поведение «холопа» выглядело бы смешным, если бы за ним не стояла реальная жизнь.

Самым печальным является иронический «счастливый» финал сказки. В благодарность за избавление от неминуемой смерти и все труды генералы жалуют мужику «… рюмку водки да пятак серебра». Заключительная фраза «веселись, мужичина!» подводит итоговую черту под отношением дворян к подвластному населению.

Чему учит автор

В иносказательной форме Салтыков-Щедрин резко осуждает паразитарную жизнь представителей высших сословий. С самых первых строк чувствуется неприязнь автора к генералам. Своего спасителя они называют «лежебоком», «тунеядцем», «канальей», чем вызывают к себе еще большее отвращение.

Анализ произведения «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» (М.Е. Салтыков-Щедрин)

Сложно представить себе русскую литературу без сатирического творчества Салтыкова-Щедрина. Никто кроме не мог также точно выявить все пороки российской действительности середины девятнадцатого века и рассказать о них в столь оригинальной и запоминающейся форме. Его «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» считается классикой русской сатиры. Под видом сказки Салтыков-Щедрин мастерски отобразил сословные противоречия, царившие в Российской империи. Многомудрый Литрекон предлагает Вам разбор этой сказки.

История создания

История написания «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» сохранила интересные факты о произведении:

Направление и жанр

Как ни странно, сказка Салтыкова-Щедрина принадлежит к литературному направлению реализма. Несмотря на фантастическое допущение, автор стремился к реалистичному изображению своих героев, их жизни, речи и действий. Характеры героев максимально приближены к реальным. Читатель может поверить в то, что такие люди могли существовать.

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» является сатирической сказкой. В основе сюжета лежит фантастическое допущение, язык изобилует сказочными речевыми оборотами. Многие ситуации намеренно доведены до абсурда. Всё это необходимо для того, чтобы замаскировать и смягчить присутствующее в сказке едкое высмеивание, свойственное всем сатирическим произведениям. Иначе книга была бы похоронена в ящике письменного стола.

Композиция и конфликт

Композиция «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» делится на три типично сказочных элемента:

Композиция построена на многочисленных антитезах: генералы — крестьянин, лень — труд, глупость — смекался, гордость — смирение и т.д.

Суть: о чём сказка?

Два генерала, всю жизнь прослужившие чиновниками в санкт-петербуржской регистратуре, где они родились, воспитались и состарились, необъяснимым образом оказываются на необитаемом острове.

Дворяне и чиновники демонстрируют полную неприспособленность к самостоятельной жизни и незнание очевидных для любого образованного человека вещей, даже едва не доходят до каннибализма.

Однако, к счастью для двух высокопоставленных особ, под пальмой они находят спящего мужика и немедленно берут над ним руководство.

Много дней мужик выполняет все приказы двух генералов и заботится об их достатке и благополучии, даже сам делает для них верёвку их конопли, которой его же и привязывают к дереву.

В итоге генералы решают вернуться домой, и мужик перевозит их с острова в Санкт-Петербург, за что получил бутылку водки и пятак серебра.

Главные герои и их характеристика

Система образов в «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» отражена Многомудрым Литреконом в таблице:

| герои | характеристика |

| два генерала – пожилые чиновники | дворяне. всю свою жизнь занимались однообразной бумажной работой и ничем другим не интересовались. капризные и жалкие люди, не способные даже самостоятельно определить, где находится север. однако в то же время они живут в полной уверенности в своём превосходстве над окружающими и в том, что все нижестоящие обязаны выполнять любые их прихоти. |

| мужик | таинственный мужик с необитаемого острова, наделённый огромной силой и житейской смекалкой. способен без труда добыть пищу, свить верёвку из конопли, с помощью которой его и привяжут, и даже построить лодку для путешествия через океан. однако абсолютно лишён силы воли и чувства собственного достоинства, беспрекословно выполняя распоряжения двух генералов только потому, что они выше него по происхождению и статусу. |

Тематика «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» заставит задуматься и современного читателя, ведь темы в ней вечные:

Проблемы

Проблематика «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» столь же злободневна и интересна (если ее стоит дополнить, сообщите Многомудрому Литрекону в комментариях):

Смысл

Салтыков-Щедрин в своей сказке показал нам два сословия Российской империи. Главная мысль «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» заключается в том, что тиранию дворянства идеально дополняет рабство народа, поэтому изменить ситуацию в России так сложно.

С одной стороны, мы видим дворянство – избалованное, ничтожное и бесполезное для общества, на котором оно паразитирует, однако уверенное в своём статусе, за счёт чего держит свою власть над немым и несознательным народом.

Мужик олицетворяет собой крестьянство – смекалистое и хозяйственное, но не способное осознать себя и бороться за свои права, а потому слепо подчиняющееся аристократии, которая не держит крестьян за людей.

Основная идея «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» — это необходимость изменить существующий порядок, в котором два паразита-генерала кормятся за счет одного тощего и забитого мужика. Писатель в своей сказке аллегорически изобразил экономику России. Сами дворяне ничего не зарабатывают, а живут на всем готовом только потому, что им принадлежит абсолютная власть над крестьянством. Если же народ освободится, помещики обречены на вымирание, причем в прямом смысле слова, ведь без бесчисленных слуг генералы просто умрут с голоду.

Чему учит?

Сказка осуждает невежество, грубость и самодурство, которые демонстрируют читателям генералы. Салтыков-Щедрин считал, что не происхождение или чин определяет человека, но его собственные таланты. Таков вывод из «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил».

Писатель превозносит смекалку и находчивость, продемонстрированную мужиком. Он пытается донеси до читателя мысль о важности самоуважения и о том, что необходимо отстаивать собственные права, иначе человек превращается в бесправного раба, чьи таланты служат негодяям и бесполезным паразитам. Каждый человек должен сам обеспечивать себя и тем самым приносить пользу обществу — такова мораль сказки.

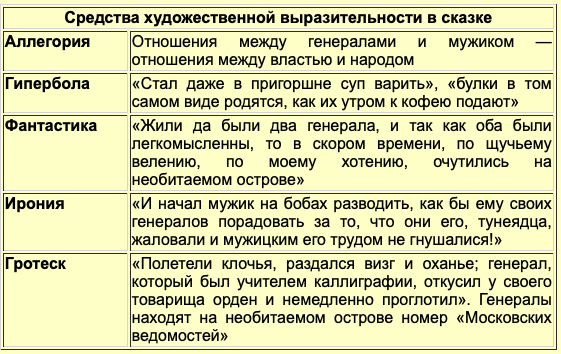

Средства выразительности

Автор использовал в «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» иронию. Так, мужик собственноручно связал веревку, которой его привязали к дереву. Этим автор хотел сказать, что народ сам поощряет свое рабство и добровольно лебезит перед тем, кто назвался хозяином.

Другой пример иронии в тексте — это распределение провизии. Мужик нарвал генералам 10 спелых яблок, а себе взял одно, и то кислое. Крестьянин ограничивает себя сам, то есть рабство глубоко засело в его психологии.

Таблица: гротеск, гипербола, ирония в произведении «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».

Критика

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» была радушно встречена русской интеллигенцией. Замысел писателя был понят правильно.

Сказка была восторженно принята Герценом.Тургенев же и вовсе лично способствовал переводу произведения на французский язык и его распространению в странах Западной Европы.

Особенности сатиры М. Е.Салтыкова-Щедрина на страницах « Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил». Роль гротеска, гиперболы.

Салтыкова‑Щедрина – это не уход от действительности, от ее жгучих проблем и злободневных вопросов, а особая форма постановки этих проблем и вопросов, особая форма сатирического отображения жизни. Сатирическая форма стала для М.Е. Салтыкова-Щедрина возможностью свободно говорить о насущных проблемах общества. В сказке «Повесть о том как один мужик двух генералов прокормил» используются различные сатирические приемы: гротеск ирония фантастика аллегория сарказм – для характеристики изображаемых героев и описания той ситуации в которой оказались главные персонажи сказки: два генерала. Гротескно само попадание генералов на необитаемый остров «по щучьему велению по моему хотению». Фантастично заверение писателя в том что «служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре там родились воспитались и состарились следовательно ничего не понимали». Сатирически изобразил писатель и внешний вид героев: «они в ночных рубашках а на шеях у них висит по ордену». «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» автор показывает двух генералов беспомощными, глупыми и высокомерными. «Служили генералы всю жизнь в какой‑то регистратуре; там родились, воспитались и состарились, следовательно, ничего не понимали». Оба генерала привыкли получать все в готовом виде, жили, ни о чем не заботясь. Генералы не нашли лучшего способа устроить свою жизнь на острове, кроме как найти мужика, который и «булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы». Мысль о том, что они на необитаемом острове, где нет никого, кроме них, им не в головы не приходила, так как они были уверены, если есть генералы, значит, должен быть и мужик. «Как нет мужика – мужик везде есть, стоит только поискать его! Наверное, он где‑нибудь спрятался, от работы отлынивает!» – так рассуждают генералы. Генералы считают, что мужик – здоровый детина – отлынивает от работы, так и норовит удрать, его постоянно ругают за тунеядство, лень. Но, несмотря на это, он доволен своей жизнью. Мужик ловок и сноровист до того, что даже варит суп в пригоршне. Все, что ему нужно для счастья, – рюмка водки да пятак серебра. Вскоре генералам стало скучно, захотелось вернуться домой, и опять они не сомневаются, что мужик сможет довезти их до Петербурга, что он позаботится обо всем лучшим образом. Они уверены в том, что должно быть именно так, а не иначе. Автор показывает горькую судьбу народа, привыкшего решать проблемы генералов, которые сами абсолютно беспомощны, считают совершенно естественным бездельничать, при этом помыкают другими, заставляют их работать на себя. Салтыков‑Щедрин в своих сказках показывает необходимость перемен в жизни, убежден в том, что назрел вопрос об отмене крепостного права. Он считал, что народ, который до сих пор устранялся от решения основных вопросов развития страны, должен наконец получить освобождение. Салтыков‑Щедрин надеется, что недалек тот час, когда народ пробудится и станет вершителем судеб страны. Фантастика, Гротеск и гипербола – основные художественные приемы, с помощью которых автор создает сатиру. Гипербола и гротеск проявляются во всем повествовании. И ловкость мужика, и невежество генералов чрезвычайно преувеличены. Умелый мужик варит суп в пригоршне. Глупые генералы не знают, что булки из муки пекут. Голодный генерал проглатывает орден своего приятеля.

Билет №10

1.Автобиографичесая повесть Л.Н.Толстого “Детство”.Нравственные искания главного героя(на примере нескольких глав)

Герой трилогии «Детство. Отрочество. Юность»Льва Николаевича Толстого — Николенька Иртеньев. К моменту начала повествования ему исполняется десять лет. Именно с десяти лет дворянских детей отправляли учиться в лицеи, пансионаты и другие учебные заведения, чтобы они, получив образование, послужили на пользу Отечеству. Такое же будущее ждет и Николеньку. Через несколько недель вместе с отцом и старшим братом он должен уехать в Москву учиться. А пока в окружении родных и близких он переживает счастливые и беззаботные моменты детства.

Эта повесть считается автобиографической, потому что Лев Николаевич воссоздал атмосферу своего детства. Ведь сам он вырос без матери: она умерла, когда Льву исполнилось полтора года. В повести та же тяжелая потеря ждет и главного героя, но это произойдет десятилетнем возрасте, то есть у него будет возможность любить и буквально боготворить свою maman, как было принято у дворян на французский манер называть маму. Герой признается, что когда он старался вспомнить матушку, то ему представлялись только карие глаза, «выражающие всегда одинаковую доброту и любовь, но общее выражение ускользало». Очевидно, писатель, не помнящий свою мать, воплотил в образе maman некий идеал женщины-матери.

Сразу с первых глав вместе с Николенькой читатель погружается в атмосферу дворянского быта конца XIX века. Мир детства героя связан с его гувернёрами и дворовыми людьми. Ближе всех для него оказывается учитель немецкого происхождения Карл Иванович, знакомство с которым и открывает повесть. Минутная обида на этого добрейшего человека оборачивается для Николеньки чувством стыда, которое его мучает.

По сути, именно в повести «Детство»Лев Николаевич впервые использовал прием, который критики позже назвали «диалектикой души». Описывая состояние своего героя, автор использовал внутренний монолог, который свидетельствовал об изменении душевного состояния героя: от радости к печали, от злости к чувству неловкости и стыда. Именно такие быстрые и внезапные изменения душевного состояния героя — диалектику души — и будет использовать Толстой в своих знаменитых произведениях.

Жанр произведения — автобиографическая повесть. Кульминацией произведения являются события вокруг болезни и смерти матери. До них — завязка