Пожалуй, кашель является одной из частых причин обращения владельцев в ветеринарную клинику. Иногда кашель может быть редким, ненавязчивым (время от времени), а иногда изнурительным и мучительным, ухудшая качество жизни не только животного, но и владельцев.

Откуда ты взялся? – Причины кашля

Кто же он? – Симптомы кашля

Кашляние – это защитный рефлекс организма, направленный на освобождение дыхательных путей от инородных тел, продуктов воспалительных процессов и т.д.

Это резкий форсированный выдох при закрытой голосовой щели, которому предшествует вдох. Возникает кашель вследствие раздражения кашлевых рецепторов.

Раздражение рецепторов на любом уровне приводит к перераздражению всей сложной системы дыхания, другими словами, у пациента с хроническим кашлем даже слабое раздражение может вызвать приступ.

Есть еще один симптом, который можно спутать с кашлянием: экспираторный рефлекс – резкий форсированный выдох, которому не предшествует вдох.

Если доминирует кашель, то вовлечены крупные бронхи. Если доминирует экспираторный рефлекс, то вовлечены гортань, трахея.

Иногда чаще бывает в определенное время суток:

Иногда кашель начинается:

Что же делать? – Лечение кашля

Исходя из вышенаписанного становится понятно, что кашляние может быть довольно серьезным симптомом и пускать на самотек данный симптом не стоит, необходимо как можно раньше обратиться в ветеринарную клинику, и ни в коем случае не предпринимать самостоятельные попытки помочь вашему питомцу (прогревания, заливание теплых растворов внутрь и т.д.).

На первичном приеме доктор обязательно выяснит анамнез (когда началось, внезапно или постепенно), проведет осмотр (термометрия, аускультация легких, сердца).

В некоторых случаях просто необходим рентген грудной полости, общий клинический анализ крови.

Отдельной категорией пациентов являются пожилые собачки мелких пород с хроническим кашлем, которые к тому же имеют заболевание сердца. В данном случае причиной может быть как патология сердца, так и заболевание респираторного тракта, а в некоторых случаях взаимодействие того и другого фактора вместе. И к сожалению, разобраться в таком случае на первичном приеме, что же именно является причиной кашля бывает довольно сложно. В этом случае необходима будет консультация кардиолога и проведение ультразвукового исследования сердца (в некоторых случаях и ЭКГ) с целью определения причины, которая доминирует в возникновении кашля на данный момент времени (кардио-респираторный индекс). Ведь если причиной на момент исследования является сердечная недостаточность, то лечением данного пациента будет заниматься именно кардиолог.

В некоторых запущенных и сложных случаях для постановки диагноза и назначении адекватного лечения необходима дополнительная диагностика в виде бронхоскопии, бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) с подтитровкой к антибиотикам и компьютерной томограммы (КТ). И именно от результатов данных методов обследования и будет зависеть лечение и прогноз.

Необходимо помнить, что если кашель у животного длится давно, длительными приступами, то возможно речь идет о хроническом заболевании, и задачей доктора на приеме является не полное избавление животного от симптома кашля, а скорее целью будет улучшение качества жизни животного и владельца, т.е. уменьшение частоты и длительности кашлевых приступов.

Именно поэтому так важно своевременно выявлять и проводить лечебные мероприятия во избежание перехода заболевания в хронический процесс.

Инфаркты мозжечка у кавалер-кинг-чарльз-спаниелей

По-видимому, кавалер-кинг-чарльз-спаниели (ККЧС) предрасположены к инфарктам мозжечка.

Д-р Куртис Девью приписывает это «распространенности порока развития каудальной части затылочной кости (ПРКЗК) у собак этой породы».

В 2005 г было проведено исследование нескольких пород собак с инфарктами мозга, при этом порода ККЧС была представлена с наибольшей частотой (18% из всей группы изученных собак); в качестве причины авторы предположили поражение митрального клапана, нарушение функции тромбоцитов или порок развития типа Киари. Они заявляют:

«Причины большей распространенности этой патологии у ККЧС неясны, однако могут быть обусловлены распространенностью сердечных заболеваний, изменениями свертываемости крови и морфологии тромбоцитов, патологией соединительной ткани или анатомической вариацией (пороком Киари) у данной породы. У ККЧС часто встречается регургитация на митральном клапане, а также аномалии тромбоцитов, которые могут предрасполагать к кардиоэмболическому инфаркту. У кавалер-кинг-чарльз-спаниелей также распространен порок развития типа Киари, способный изменить ток крови в вертебро-базилярной артерии и послужить предрасполагающим фактором к инфарктам. Такой порок был выявлен у трех из шести ККЧС в данном исследовании. У кавалер-кинг-чарльз-спаниелей часто обнаруживается патофизиологическая взаимосвязь вышеописанных состояний, а частота ишемических инфарктов основана на умозрительных данных и требует дальнейшего изучения».

Д-р Девью ответил на эту гипотезу утверждением:

«Предполагается, что такая предрасположенность может быть связана со склонностью данной породы к заболеваниям сердца, наследственными аномалиями тромбоцитов или локальными нарушениями артериального кровотока в этой области (например, в базилярной артерии) из-за порока развития каудальной части затылочной кости, распространенного у этой породы. По опыту автора, у ККЧС часто встречается сочетание инфаркта мозжечка и ПРКЗК, чего нельзя сказать о сочетании сердечного заболевания и аномалии тромбоцитов».

Что это такое

Инфаркт мозжечка представляет собой ограниченную зону или очаг мертвой ткани, обычно клиновидной формы, располагающуюся в мозжечке и образовавшуюся в результате внезапного разрыва одной из мозжечковых артерий, нарушающего нормальный ток крови через эту область. Образование инфаркта обусловлено отсутствием нормального снабжения тканей кислородом.

Симптомы

Симптомы инфаркта мозжечка обычно появляются внезапно и резко. Иногда у собаки, выглядевшей нормально минуту назад, вдруг появляется неустойчивость, дискоординация, тошнота, неконтролируемое движение мелкими кругами или даже обморок и падение. Возможен наклон головы, паралич лицевых мышц, потеря зрения, невозможность контролировать кишечник или изменение темперамента. Некоторые симптомы могут прогрессировать в первые 12 часов, предположительно из-за отека мозга, в то время как другие быстро исчезают. Большинство симптомов начинает ослабевать в течение одного-двух дней.

Диагноз

Инфаркты мозжечка следует подозревать в любом случае внезапного появления симптомов, необъяснимых другими причинами. Собаку следует немедленно доставить в ветеринарную клинику; предпочтительно, чтобы ее осмотрел невролог. Ветеринарный врач должен провести полное неврологическое обследование, а также измерить артериальное давление, сделать обычный анализ крови и мочи, рентгеновские снимки и, возможно, УЗИ, исследование на гормоны и определение гормонов щитовидной железы.

Симптомы можно принять за парадоксальный вестибулярный синдром, особенно наклон головы, являющийся наиболее постоянным признаком односторонней вестибулярной дисфункции, атаксию – потерю мышечной координации – и нистагм, то есть непроизвольные ритмичные колебания глазного яблока. Единственный точный способ диагностики инфаркта – магнитно-резонансная томография (МРТ) и, в ограниченной степени, компьютерная томография (КТ) для визуального исследования мозга. С помощью КТ на ранней стадии можно определить, вызван ли инфаркт разрывом кровеносного сосуда (геморрагический инфаркт), однако МРТ является лучшим методом идентификации «выключенного» сосуда (ишемический инфаркт), позволяя лучше определить протокол лечения.

Как отмечено в начале этой статьи, д-р Куртис Девью пишет:>

«По-видимому, у спаниелей имеется предрасположенность инфарктам мозжечка, особенно у кавалер-кинг-чарльз-спаниелей. Подозревают, что это обусловлено распространенностью порока развития каудальной части затылочной кости у этих собак, нарушающего ток крови в базилярной артерии».

Лечение

При системной гипертензии можно применять эналаприла малеат (Энакард, Вазотек) или другой ингибитор АПФ. Ингибиторы АПФ блокируют антиогензинпревращающий фермент, необходимый для выработки вещества, вызывающего сужение кровеносных сосудов. Таким образом, ингибиторы АПФ служат для расслабления кровеносных сосудов и, следовательно, усиления поступления крови и кислорода к мозгу.

Кроме того, можно применять амлодипин (Норваск). Амлодипин – блокатор кальциевых каналов, расслабляющий кровеносные сосуды и облегчающий ток крови.

Ницерголин (Фитергол, Сермион) – альфа-блокатор, расширяющий сосуды мозга, облегчающий ток крови к мозгу и стимулирующий использование кислорода и глюкозы. Он также блокирует рецепторы серотонина и дофамина. Применяется для лечения головных болей сосудистого происхождения при мигрени и других сосудистых нарушений, например, головокружений и нарушений слуха. При очень тяжелых и длительных симптомах прогноз осторожный. Однако у собак с менее тяжелыми симптомами возможно быстрое и значительное восстановление функций.

Ссылки из ветеринарных ресурсов:

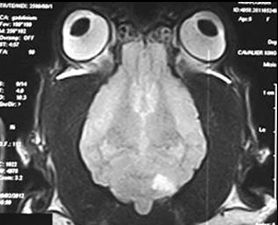

Цитата: «Две собаки поступили с тяжелыми сверхострыми неврологическими симптомами. Признаки указывали на поражение мозжечка и вестибулярной системы. Магнитно-резонансная томография (МРТ) показала ограниченные клиновидные зоны поражения в мозжечке. На основании сверхострого появления клинических признаков, результатов МРТ и исхода, а также дополнительной диагностической информации, был поставлен диагноз инфаркта мозжечка. Обе собаки полностью восстановились. Инфаркт мозжечка следует включать в список дифференциальных диагнозов при любых случаях сверхострых симптомов нарушения мозжечка и вестибулярной системы у собак независимо от тяжести клинических признаков. Исход у этих собак был превосходны».

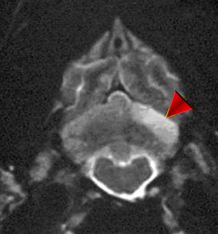

Цитата: «Описаны результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ) при предполагаемом остром нарушении мозгового кровообращения у 12 собак…четыре кавалер-кинг-чарльз-спаниеля…Обнаружено 14 пораженных очагов, чаще всего (11 из 14) в сером веществе больших полушарий или черве. 13 очагов были гиперинтенсивными на Т2-взвешенных изображениях (у 11 собак), а одно – гипоинтенсивным. 11 из 14 поражений располагались в области, кровоснабжаемой ростральной мозжечковой артерией или одной из ее основных ветвей, эффекта сдавливания тканей не было, либо он был минимальным. Усиление контраста отмечено только в шести очагах, во всех случаях оно было легким. Изображения в режиме градиентного эха позволили получить дополнительную информацию у двух собак. Вид инфарктов на диффузионно-взвешенных изображениях был сходен с таковым у людей и послужил доказательством для постановки диагноза инфаркта у пяти собак. В случаях подозрения на острое нарушение мозгового кровообращения у собак рекомендуется режим градиентного эха и диффузионно-взвешенных изображений. 6 из 12 собак были спаниелями или их метисами, что позволяет предположить породную предрасположенность».

Цитата:«По-видимому, у ККЧС имеется тенденция к нарушениям мозгового кровообращения (McConnell and others 2003), особенно инфарктам в зоне кровоснабжения ростральной мозжечковой артерией. У пораженных собак появляются острые быстро прогрессирующие симптомы центрального вестибулярного синдрома. Инфаркт в зоне кровоснабжения ростральной мозжечковой артерией у людей связан с кардиогенной эмболией и окклюзией крупных артерий, например, сонной артерии (Yin and others 1994). ККЧС предрасположены к поражению митрального клапана (Haggstrom and others 1992), усилению агрегации тромбоцитов (Olsen and others 2001) и поражению артерий (Buchanan and others 1997), все из которых могут объяснить тенденцию к нарушениям мозгового кровообращения. В Великобритании всех ККЧС с симптомами кровоизлияния в полости черепа или инфарктом следует проверить на заражение Angiostrongylus vasorum. Этот паразит может вызывать кровотечения и нарушения свертывания, а ККЧС, по-видимому, предрасположены к этой инвазии(Chapman and others 2004) «.

Цитата: “Цель: описания инфаркта мозжечка редки в ветеринарной литературе. В медицинской литературе инфаркт мозжечка хорошо документирован и описан. Поражения мозга, предположительно являющиеся инфарктами, распознаются при магнитно-резонансной томографии (МРТ). Четыре собаки поступили. с анамнезом острой мозжечково-вестибулярной дисфункции (в том числе кавалер-кинг-чарльз-спаниель). Всем животным была сделана МРТ с помощью установки Magna GE 0,5 Тл со сверхпроводящим магнитом. Предполагаемый инфаркт мозжечка у всех собак был диагностирован по данным анамнеза, клинического осмотра и результатам МРТ. Дальнейшую диагностику проводили в зависимости от обстоятельства и желания владельца в каждом конкретном случае. У трех собак функции хорошо восстановились. Одна собака подверглась эутаназии вскоре после появления симптомов неврологической дисфункции….По-видимому, инфаркты мозжечка дают характерную картину при МРТ. Пораженная ткань мозжечка обычно имеет клиновидную форму и низкую интенсивность сигнала на Т2-взвешенных изображениях, высокую интенсивность на Т2-взвешенных изображениях, незначительное усиление по краю без центрального усиления контраста на Т1-взвешенных изображениях после введения гадолиния и избирательную гиперинтенсивность в режиме инверсии-восстановления с подавлением сигнала от жидкости. Также обсуждаются факторы риска сосудистых нарушений по сравнению с данными медицинской литературы”.

Цитата: “Описано 16 собак с острыми непрогрессирующими симптомами дисфункции мозга и картиной при магнитно-резонансной томографии (МРТ), характерной для инфаркта таламуса… Среди них было 3 кавалер-кинг-чарльз-спаниеля (ККЧС). Топографически видимые при МРТ изменения можно подразделить в соответствии с тремя пораженными зонами таламуса на парамедиальные (8/16), обширные дорсальные (5/16) и вентролатеральные (3/16). Парамедиальные поражения вызывали симптомы, типичные для вестибулярной дисфункции. Обширные дорсальные поражения были связаны с вестибулярной атаксией, движением по кругу и ослаблением рефлекса угрозы с противоположной стороны. Вентролатеральные поражения сопровождались движением по кругу и проприоцептивными дефицитами с противоположной стороны. У нескольких собак были также поражены другие области, кроме таламуса: у четырех поражение достигало среднего мозга; у шести оно достигало внутренней капсулы, а у двух собак была обнаружена вторая пораженная зона в мозжечке. Было выявлено три клинических синдрома, связанных с инфарктом таламуса. Эти симптомы несколько варьировали, вероятнее всего, в связи с тем, что пораженные зоны не были ограничены границами конкретных ядер и охватывал разные комбинации ядер таламуса».

Цитата: «Перенос экспериментальных исследований инсульта на клиническую ситуацию часто оказывается безуспешным. Таким образом, желательны новые подходы. Как и люди, домашние собаки страдают от спонтанных ишемических инсультов, что дает новые способы изучения точных механизмов повреждения при инсульте. Цели: целью этого исследования было сравнение клинических симптомов и топографии инфаркта при спонтанном ишемическом инсульте у домашних собак с ишемическим инсультом у человека. Методы: ретроспективная оценка историй болезни и результатов магнитно-резонансной томографии (МРТ) 27 собак со спонтанным ишемическим инсультом (включая кавалер-кинг-чарльз-спаниелей) с учетом клинических симптомов и топографии инфаркта. Симптоматологию и картину МРТ сравнивали с таковыми у людей. Результаты: у 70% собак была диагностирована окклюзия средней мозговой артерии (СМА). Двигательная дисфункция описана у 78%, в том числе специфические признаки двигательной дисфункции с противоположной стороны у 11 из 27 (40%) собак. Судороги описаны в 15 из 27 случаев (56%). Заключения: спонтанный ишемический инсульт у собак сходен с ишемическим инсультом у людей по клиническим симптомам и топографии. Исследование домашних собак с ишемическим инсультом может стать альтернативным подходом к исследованию механизма повреждения при инсульте, поскольку такие инсульты происходят спонтанно и заслуживают дальнейшего изучения».

Судорожный приступ (приступ насильственных движений)

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Приступы насильственных движений или «судорог» могут протекать с выключением сознания или на фоне изменённого состояния сознания. Они могут наблюдаться также при полностью сохранном сознании. По своему генезу насильственные движения могут носить эпилептический либо неэпилептический характер; иногда они приобретают вид крампи или тетанических спазмов, либо проявляются картиной психогенных припадков или пароксизмов психогенных гиперкинезов. На первый взгляд они часто производят впечатление «непонятного» синдрома. Диагноз облегчается, если двигательный рисунок насильственных движений носит типичный характер (например, фазы тонических и затем клонических судорог при типичном генерализованном эпилептическом припадке; дистонические спазмы в картине пароксизмальных дискинезий; тонические судороги в картине обморока; карпо-педальные спазмы при тетании или необычная пластика психогенных двигательных расстройств). Однако насильственные движения в приступе не всегда носят типичный характер (например, «салютные» припадки или другие постуральные реакции в картине сапплементарной эпилепсии или чисто тонические спазмы при пароксизмальных дискинезиях). В таких случаях важен анализ «синдромального окружения» насильственных движений, а также всех других особенностей заболевания в целом и его течения приобретает первостепенное значение. Чрезвычайно полезна видеорегистрация припадка для оценки его природы.

Основные формы «судорожных» приступов:

Эпилептический припадок

Типичные эпилептические припадки («стандартная клиническая модель судорожного генерализованного тонико-клонического припадка») характеризуются внезапным началом, короткой (чаще всего) продолжительностью, периодичностью возникновения, стереотипностью проявлений, наличием судорог в качестве основного манифестного знака, наличием фаз (тонической и клонической) в приступе, нарушением сознания. При правильном подборе препарата характерен лечебный эффект антиконвульсантов (в большинстве случаев). Однако иногда эпилептический припадок может протекать без типичных эпилептических фаз, без характерных генерализованных судорог и даже при сохранном сознании (например, некоторые варианты лобных эпилептических припадков). Эпилептическая активность на ЭЭГ обнаруживается также не всегда. Об эпилептической природе приступа говорят такие черты как наличие постиктальных изменений сознания и электроэнцефалограммы; реакция на депривацию сна, позволяющая выявить ЭЭГ-признаки эпилепсии; наличие характерных для иктального периода эпилепсии психосенсорных, аффективных и поведенческих проявлений, делающих диагноз эпилепсии несомненным. Иногда для подтверждения диагноза эпилепсии требуется полиграфическая регистрация ночного сна или более сложные методы регистрации биоэлектрической активности коры и подкорковых структур головного мозга. Дополнительным косвенным подтверждением эпилептической природы приступа является исключение других возможных причин приступа.

Фебрильные судороги

Фебрильные судороги у детей являются вариантом эпилептических припадков и отражают повышенную судорожную готовность, указывая на риск появления в дальнейшем типичных эпилептических припадков (особенно при семейной отягощенности фебрильными судорогами и эпилепсией) с прогредиентным течением. Вероятность эпилепсии возрастает при высокой частоте фебрильных припадков и особенно при статусообразном их течении.

Пароксизмальные дискинезии

Выделяют шесть форм пароксизмальных дискинезии:

Кинезиогенные приступы провоцируются неподготовленным движением, вздрагиванием, началом ходьбы и т.п. В большинстве своём кинезиогенные приступы относятся к коротким (чаще всего 10-20 сек); они характеризуются высокой частотой припадков (иногда более 100 в день). Некинезиогенные приступы провоцируются эмоциональным стрессом, интеллектуальным напряжением, болью; часто они развиваются спонтанно без видимой причины. Некинезиогенные приступы в 100 % относятся к длительным (от 1 до нескольких часов); они возникают гораздо реже (от 1 в день до 1 в неделю или 1 в несколько недель). Выделена также особая форма приступов: её называют иногда «промежуточной», потому что их длительность составляет 5-30 минут, а сама атака провоцируется, строго говоря, не движением, а длительной физической нагрузкой.

Преобладающим элементом в структуре двигательных проявлений приступа являются дистонические спазмы и дистонические позы, но возможны тонические, хореические, миоклонические, баллистические или смешанные движения. Аналогичные приступы у некоторых пациентов развиваются только во время сна (гипногенная пароксизмальная дискинезия). Описаны спорадически и наследственные её формы. Эти приступы развиваются только в фазе медленного сна, могут быть еженощными и иногда наблюдаются до 10 и более раз за ночь.

Многие пациенты с пароксизмальными дискинезиями испытывают облегчение после приступа, так как хорошо знают, что какое то время приступа не будет (рефрактерный период).

Бытует ошибочное представление, что пароксизмальные дискинезии проявляются исключительно двигательными симптомами. Приступ обычно сопровождается беспокойством, тревогой, чувством страха. Перманентные эмоциональные расстройства характерны и для межприступного периода, что иногда затрудняет дифференциальную диагностику с психогенными двигательными расстройствами.

Все формы пароксизмальных дискинезий бывают первичными (спорадическим и наследственными) и вторичными. При первичных формах в неврологическом статусе очаговой неврологической симптоматики не выявляется. Возможные причины вторичных пароксизмальных дискинезий продолжают уточняться. Ещё недавно среди этих причин упоминалось только три заболевания: детский церебральный паралич, рассеянный склероз и гипопаратиреоз. Сегодня же этиология данного синдрома включает, помимо указанных причин, псевдогипопаратиреоз, гипогликемию, тиреотоксикоз, инфаркт мозга (в том числе при системной красной волчанке), транзиторные ишемические атаки, кровоизлияние в продолговатый мозг, артерио-венозную мальформацию, черепно-мозговую травму, энцефалит (в острой фазе), ВИЧ-инфекцию, ятрогенные (церукал, метилфенидат, цизаприд) и токсические (кокаин, алкоголь и др.) формы и некоторые другие причины (прогрессирующий супрануклеарный паралич, комплексный регионарный болевой синдром, повреждения спинного мозга). Возможно, круг этих заболеваний окончательно ещё не замкнулся и будет расширяться.

ЭЭГ во время приступа обычно заполнена двигательными артефактами; в тех же случаях, где запись ЭЭГ удаётся, в ней в большинстве случаев эпилептическая активность отсутствует. Характерно, что приступы, как правило, откликаются на противосудорожные препараты (клоназепам, финлепсин и др.).

Для диагноза важно умение распознавать типичные дистонические позы в конечностях, ЭЭГ исследование в межприступном периоде и, если возможно, в приступе. Иногда полезна видеорегистрация припадка.

По двигательному рисунку больные пароксизмальными дискинезиями напоминают чаще всего дистонию, а по пароксизмальному характеру её проявлений похожи на эпилепсию.

Для пароксизмальных дискинезий также характерно внезапное начало, короткая (чаще всего) продолжительность, периодичность возникновения, стереотипность проявлений, наличие «судорог» в качестве основного манифестного знака и, наконец, лечебный эффект антиконвульсантов. К тому же нередко у больных с пароксизмальными дискинезиями обнаруживают различные отклонения в ЭЭГ и даже очевидные эпилептические энцефалографические и/или клинические проявления в анамнезе пациентов или у членов их семей. Предложенные строгие критерии дифференциальной диагностики на основе ЭЭГ-регистрации самого приступа, к сожалению, не решили проблему, так как ЭЭГ во время приступа чаще всего отражает лишь двигательные артефакты, для преодоления которых требуется телеметрическая регистрация биоэлектрической активности. Чаще всего пароксизмальные дискинезии следует дифференцировать не с эпилепсией вообще, а с эпилепсией лобно-долевого происхождения, которая отличается тем, что лобные припадки часто не сопровождаются эпилептической активностью на ЭЭГ, протекают без нарушения сознания, характеризуются необычными двигательными проявлениями (так называемые «псевдо-псевдоприпадки», постуральные феномены в приступе и т.п.). В большинстве случаев клинический диагноз пароксизмальных дискинезий не вызывает особых затруднений, но встречаются наблюдения, когда дифференциальный диагноз с эпилепсией становится чрезвычайно трудным. Впрочем аналогичная ситуация возможна и при дифференциальном диагнозе с психогенными припадками.

Действительно, пароксизмальные дискинезий отличаются от эпилепсии целым рядом особенностей, многие из которых имеют принципиальное значение. В качестве таких особенностей можно перечислить:

Доброкачественный пароксизмальный тортиколлис младенцев наблюдается на первом году жизни и проявляется эпизодами наклона или ротации головы в одну сторону длительностью от 1 до 3 дней иногда с бледностью и картиной дисстресса. Указанная картины эпизодически повторяется до 3-6 раз в год. В дальнейшем у этих детей пароксизмальный тортиколлис эволюционирует в «доброкачественное пароксизмальное головокружение» или мигрень. В семейном анамнезе обычно имеет место мигрень.

Альтернирующая гемиплегия у детей начинается в возрасте от 3-х месяцев до 3-х лет и проявляется повторными атаками гемиплегии с чередующейся стороной паралича. Длительность атаки от нескольких минут до нескольких дней. Характерны также другие пароксизмальные проявления: дистония, хорея, возникающие также пароксизмально. Возможна билатеральная гемиплегия. Характерно улучшение состояния во время сна (гемиплегия исчезает во время сна и возвращается вновь в бодрствовании). Первые приступы могут быть либо гемиплегическими, либо дистоническим, либо сочетающими оба типа приступов. Атаки часто сопровождаются нистагмом. Для этих детей характерна также задержка умственного развития. Возможно присоединение спастичности, псевдобульбарного синдрома и мозжечковой атаксии.

Психогенные (конверсионные, истерические) припадки

Наиболее надёжными отличиями психогенных припадков от эпилептических является отклонение от стандартной модели моторного рисунка эпилептического приступа, отсутствие эпилептической активности на ЭЭГ в приступе, отсутствие замедления ритмов в постприступной ЭЭГ, отсутствие связи между частотой приступов и концентрацией антиконвульсантов в плазме крови. Как правило выявляются позитивные критерии диагностики психогенного расстройства и имеет место так называемая полисимптомная форма истерии.

Кроме того при подозрении на эпилепсию для исключения (или подтверждения) последней важен поиск других клинических и электроэнцефалографических подтверждений эпилепсии: провокация эпилептической активности 5-минутной гипервентиляцией, депривация сна с последующей регистрацией ЭЭГ, полиграфическая запись ночного сна (самый надёжный метод), видеорегистрация припадка с целью детального анализа двигательных проявлений приступа. Всегда полезно помнить, что для безошибочного распознавания природы приступа необходим учёт всех составляющих припадка, межприступного периода и болезни в целом. Для клинической диагностики наиболее информативными являются двигательные проявления припадка.

Судорожные обмороки

Судорожные обмороки иногда появляются у больных склонных к развитию обморочных состояний. Появление судорог во время обморока свидетельствует о глубине и длительности потери сознания. В таких случаях может иметь место значительное сходство обмороков и эпилепсии: потеря сознания, расширение зрачков, тонические и клонические судороги, обильное слюноотделение, недержание мочи и даже кала, постприпадочная слабость иногда с рвотой и последующим сном.

Обморок отличается от эпилепсии наличием предобморочного (липотимического) состояния в виде ощущений тошноты, звона в ушах, предчувствия неминуемого падения и потери сознания. Выделяют вазодепрессорный (вазовагальный, вазомоторный); гипервентиляционный синкоп; обморок, связанный с гиперчувствительностью каротидного синуса (синдром ГКС); кашлевой синкоп; никтурический, гипогликемический, ортостатические и некоторые другие типы обмороков. Во всех этих случаях больной перед потерей сознания испытывает ощущение дурноты, говорит о головокружении и предчувствии утраты сознания. Обмороки исключительно редки в горизонтальном положении и никогда не наступают во сне (в то же время они возможны при вставании с постели ночью). При любых вариантах ортостатической гипотензии и обмороков больной жалуется на несистемное головокружение и общую слабость. В диагностике обмороков важное значение имеет учёт ортостатического фактора в их генезе. У больных, страдающих обмороками, нередко выявляется склонность к артериальной гипотонии. Для уточнения характера обмороков необходимо также кардиологическое обследование с целью исключения кардиогенной природы обмороков. Определённое диагностическое значение имеет проба Ашнера, а также такие приёмы, как компрессия каротидного синуса, проведение пробы Вальсальвы, пробы 30-минутного стояния с периодическим измерением артериального давления и ЧСС, проведение кардиотестов для диагностики периферической вегетативной недостаточности.

Судороги при генерализованных тонико-клонических эпилептических припадках несколько отличаются от судорог при обмороках. При обмороках они часто ограничиваются изолированными подёргиваниями. Мышечные спазмы при обмороках начинаются с опистотонуса, что не имеет ничего общего с адверсивными припадками при височной эпилепсии.

Решающее значение имеют ЭЭГ-исследования; при этом неспецифические нарушения на ЭЭГ не говорят в пользу эпилепсии и не должны вводить врача в заблуждение. Применяют все способы провокации эпилептической активности на ЭЭГ.

Острый пароксизм гипервентиляции

Атака психогенной гипервентиляции приводит к развитию респираторного алкалоза с такими типичными симптомами как лёгкая головная боль, головокружение, онемение и покалывание в конечностях и в лице, зрительные нарушения, мышечные спазмы, сердцебиения, обморок (или эпилептический приступ). Такие больные нередко жалуются на стеснённость в груди, неспособность сделать глубокий вдох. Может наблюдаться аерофагия, способная привести к абдоминальным болям. На фоне диспноэ возможно появление дрожания и ознобоподобного гиперкинеза, а также тетанических судорог в конечностях. Таким больным иногда ставят ошибочный диагноз «диэнцефальной эпилепсии».

Тетания

Тетания отражает явную или скрытую недостаточность паращитовидных желез (гипопаратиреоз) и проявляется синдромом повышенной нервномышечной возбудимости. Явная форма наблюдается при эндокринопатии и протекает со спонтанными тетаническими мышечными судорогами. Скрытая форма провоцируется чаще всего нейрогенной гипервентиляцией (в картине перманентных или пароксизмальных психовегетативных расстройств) и проявляется парестезиями в конечностях и лице, а также избирательными мышечными судорогами («карпопедальные спазмы», «рука акушера»). Характерны эмоциональные и вегетативные расстройствами, а также другие симптомы психогенного заболевания (диссомнические, цефальгические и другие). В выраженных случаях может наблюдаться тризм и спазм других мышц лица, а также вовлечение мышц спины, диафрагмы и даже гортани (ларингоспазм). Выявляется симптом Хвостека и симптом Труссо-Бансдорфа и другие аналогичные симптомы. Характерен также низкий уровень кальция и повышение содержание фосфора в крови. Но встречается и нормокальциемическая тетания. Выявляется положительная ЭМГ-проба на скрытую тетанию.

Необходимо исключать заболевания паращитовидных желез, аутоиммунные процессы, психогенные расстройства нервной системы.

Ранняя дискинезия

Приступы гемибаллизма при ишемических инфарктах или ТИА

Транзиторный гемибаллизм может наблюдаться в случаях ишемии, затрагивающей субталамическое ядро и проявляются транзиторной атакой крупноразмашистых хореических и баллистических движений на контралатеральной половине тела («гемибаллизм-гемихорея»). Гемибаллизм часто сочетается со снижение мышечного тонуса в поражённых конечностях. Вообще же этот синдром описан также при поражении хвостатого ядра, бледного шара, прецентральной извилины или таламических ядер (ишемические инфаркты, опухоли, артериовенозные мальформации, энцефалит, системная красная волчанка, ВИЧ-инфекция, ЧМТ, демиелинизация, туберозный склероз, гипергликемия, кальцификация базальных ганглиев, как побочный симптом леводопатерапии при болезни Паркинсона, как осложнение таламотомии).

Транзиторная атаксия

Транзиторная атаксия может иногда имитировать преходящие гиперкинезы. Такая атаксия может быть ятрогенной (например, при лечении дифенином), при энцефалитах у детей, а также при некоторых наследственных заболеваниях (эпизодическая атаксия I типа, эпизодическая атаксия II типа, болезнь Хартнупа, болезнь мочи кленового сиропа, недостаточность пируват-дегидрогеназы). У взрослых причинами периодической атаксии могут быть лекарственная интоксикация, рассеянный склероз, транзиторная ишемическая атака, компрессионные поражения в области большого затылочного отверстия, интермиттирующая обструкция желудочковой системы.

Психогенные гиперкинезы

Для дифференциальной диагностики психогенных и органических гиперкинезов необходима

Для решения этих вопросов важен учёт всех нюансов клинической картины, а в самом гиперкинезе обязательно оценивается 4 фактора: двигательный рисунок, динамика гиперкинеза, а также его синдромальное окружение и течение заболевания.

Формальными критериями клинической диагностики любых психогенных гиперкинезов являются следующие: внезапное начало с явным провоцирующим событием; множественные двигательные расстройства; вариабельные и противоречивые двигательные проявления, флюктуирующие в течение одного осмотра; двигательные проявления не соответствуют известной органической синдромологии; движения нарастают или становятся более заметными, когда осмотр сфокусирован на поражённой части тела и, напротив, движения уменьшаются или прекращаются, когда отвлекается внимание; гиперэкплексия или чрезмерные стартл-реакции; патологические движения (гиперкинезы) откликаются на плацебо или суггестию, выявляются сопутствующие псевдосимптомы; двигательные расстройства устраняются психотерапией или прекращаются, когда больной не подозревает, что за ним наблюдают. К каждому отдельному психогенному гиперкинетическому синдрому (тремору, дистонии, миоклонусу и тд.) существуют и некоторые дополнительные уточняющие диагностические нюансы, на которых мы здесь не останавливаемся.

В качестве дифференциально-диагностических критериев не могут быть использованы такие особенности гиперкинеза, как изменение его выраженности под влиянием эмоциональных стимулов, смены уровня бодрствования, гипнотических внушений, амитал-натриевого растормаживания, приёма алкоголя, изменения позы тела или его частей, колебания выраженности гиперкинеза в виде «плохих» и «хороших» дней.

Кроме того в «эпизоды насильственных движений» можно также включить некоторые феномены, связанные со сном: доброкачественный ночной миоклонус (у младенцев), яктация («качания»), синдром беспокойных ног, периодические движения конечностей во время сна (и другие подобные синдромы). Близко стоит поведение при синдроме ночных страхов, сомнабулизме.

В эту же группу могут быть отнесены некоторые варианты стереотипии (а возможно и аффективно-респираторных припадков).