Все за сегодня

Политика

Экономика

Наука

Война и ВПК

Общество

ИноБлоги

Подкасты

Мультимедиа

Наука

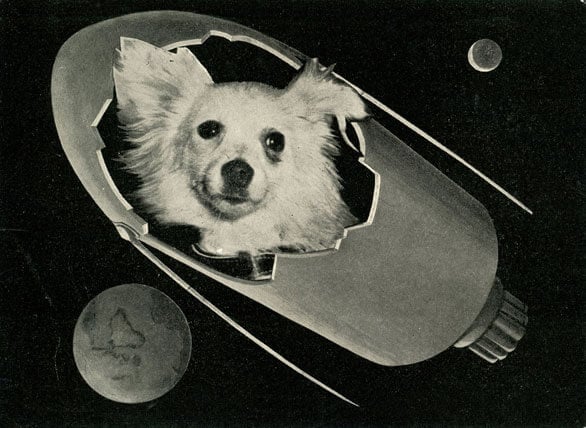

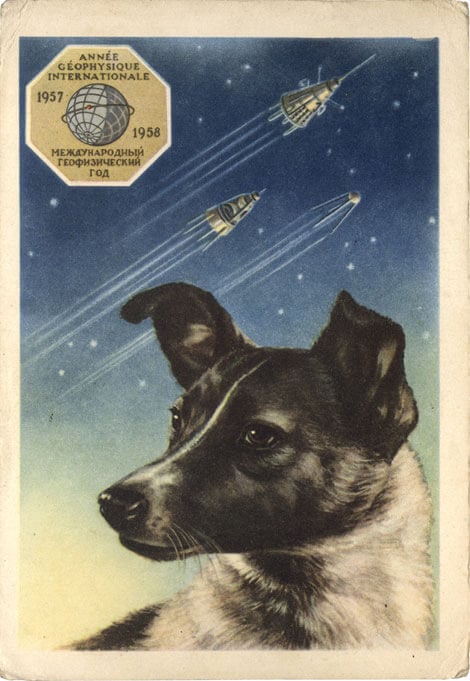

«Герой дня» — такое название можно было прочитать на первой полосе газеты «АБС» 5 ноября 1957 года. На уникальной фотографии была изображена собачка в скафандре, как у космонавта, внутри капсулы размером со стиральную машину. Язык высунут, как будто она играла в парке. В статье на внутренних страницах говорилось: «Новый русский спутник с собакой на борту вращается вокруг Земли». А затем об успехе СССР рассказывалось подробнее: «В воскресенье СССР запустил в космос второй искусственный спутник, «Спутник-2″. На борту находятся передатчики, приборы для наблюдения и живое существо — хаски по имени Лайка. Судя по измерениям сердцебиения и кровяного давления, условия, в которых находилась собака в течение 24 часов космического полета, были удовлетворительными».

Новая версия спутника, запущенная Советским Союзом 3 ноября 1957 года, была вторым в истории кораблем на орбите Земли, а Лайка, единственный его пассажир, — первым живым существом в космосе. Это событие мирового масштаба моментально заняло обложки газет по всему земному шару. «Это животное, на данный момент главный герой на планете, уже летало с кислородным баллоном в ракете на высоте 120 километров, откуда оно спустилось на парашюте. Спуск длился час», — говорилось в газете «АБС».

СССР решил использовать собак (а не обезьян, как в других экспериментах), потому что они «более выносливые, лучше приспосабливаются и быстро привыкают к новому хозяину», как в 1957 году объяснил Иван Касьян, руководитель медицинской команды, участвовавшей в миссии. Кроме того, для суки легче было установить бужи, необходимые, чтобы животное могло справить нужду, и к тому же они меньше размером, чем кобели, что может быть решающим фактором в маленькой капсуле. Лайку выбрали среди других трех кандидаток, которые проходили испытание запертые в небольшой кабине в скафандре на протяжении нескольких дней. Все это время кормление происходило автоматически: раз в несколько часов им выдавалось желе, состоявшее из витаминов, белков, жиров, углеводов и воды. Двухлетняя Лайка оказалась самой спокойной и, кроме того, самой фотогеничной, что было немаловажно в условиях пропагандистской войны с Соединенными Штатами в холодную войну.

Вернуться «в целости и сохранности»

Для СССР эксперимент оказался успешным по двум причинам. Во-первых, это была победа на международной арене, поскольку русские соревновались с американцами в завоевании космоса. Поэтому и тех и других интересовали не столько научные достижения, сколько соперничество за мировое господство. И во-вторых, тот первый космический полет Лайки подготовил почву для того, чтобы четыре года спустя, 12 апреля 1961 года, космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. В отличие от знаменитой собаки, путешественник на этот раз вернулся на Землю в целости и сохранности.

Изначально планировалось, чтобы злополучное животное целую неделю кружило вокруг Земли, но при этом не предусматривалось, чтобы оно вернулось обратно живым. Последняя информация не обнародовалась. И действительно, о страданиях Лайки и настоящей причине ее смерти через несколько часов после взлета (всего четыре оборота вокруг земного шара) общественность узнала только 45 лет спустя. В 1950-е же годы советское информационное агентство ТАСС сообщало только хорошие новости. «Ожидается, что собака вернется в целости и сохранности», «у нее достаточно пищи на все время пребывания в космосе» и «она была выдрессирована, чтобы разумно распределять пищу» — это только некоторые из заявлений, которые газета «АБС» получила от руководителей миссии, скрывавших от мира тот факт, что Лайка уже умерла.

Через месяц после Спутника-1 был запущен Спутник-2 с системой теплоизоляции. Строили его на скорую руку, чтобы космическое путешествие совпало с празднованием 40-летия революции. Два года спустя после заявления русских и американцев о намерении запустить искусственные спутники в космос СССР смог обогнать США, которые явно отставали в космической гонке.

Неудачная поездка

Контекст

Süddeutsche Zeitung: двадцать лет в космосе

Big Think: Почему МКС все еще важна

Я часто вижу космос во сне

Последнее приспособление почти не пригодилось Лайке, умершей через пять-семь часов после запуска, гораздо раньше, чем планировалось. Спутник вылетел с Байконура в половине шестого утра 3 ноября 1957 года и достиг орбиты без происшествий. Адилия Котелевская, дрессировавшая Лайку, только много лет спустя призналась, что сердцебиение собаки ускорилось до 260 ударов в минуту, что в три раза больше обычного, и вскоре вернулось в норму. Однако через два-три часа начались настоящие мучения. Корабль стал нагреваться, потому что при выходе на орбиту не отделилась последняя ступень, и весь жар был направлен в кабину, где была Лайка. Кроме того, температура повышалась от солнечных лучей и из-за неисправности наскоро установленной системы теплоизоляции.

Этические вопросы

Тело Лайки внутри спутника прокружилось вокруг Земли до 14 апреля 1958 года, когда он вошел в атмосферу Земли. Все это время и в последующие годы никто не поднимал вопрос об этической стороне смерти Лайки. Правительство СССР хотело сделать из собаки своего рода национального героя, а не жертву науки.

Пресса в конце 1950-х годов была больше обеспокоена сообщениями о политическом значении этого события, чем о страданиях животного. Корреспондент газеты «АБС» в Нью-Йорке сообщал о протестах в штаб-квартире ООН, вызванных «фактом присутствия Лайки на борту Спутника-2». Но затем добавлял: «Я не утверждаю, что собаку отправили в космос от большой любви к животным, но важнее понимать, что смогут сделать США и свободный мир в противовес точным и до ужаса частым достижениям СССР в области астронавтики».

Споры были оживленнее в других, некоммунистических, странах. В Великобритании, например, в том же году Национальная лига защиты собак попросила владельцев собак почтить память Лайки минутой молчания. Королевское общество предотвращения жестокого обращения с животными получало разгневанные сообщения еще до запуска спутника. Были и другие протесты. Но несмотря на это, русские уже в 1957 году объявили, что «следующими пассажирами могут быть обезьяны».

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

Лайка все еще хочет домой: честная история первых собак-космонавтов

Собака Лайка, первое живое существо, побывавшее на орбите Земли, — наш национальный герой. Ее смелая и трагичная миссия «Спутник-2», когда собака стала невольным пионером космической программы СССР более 57 лет назад, застряла в нашем коллективном сознании. Ее история легла в основу фильмов и песен, была увековечена в памятниках и памятных сувенирах. Перед вами честная история первых собак-космонавтов в мире.

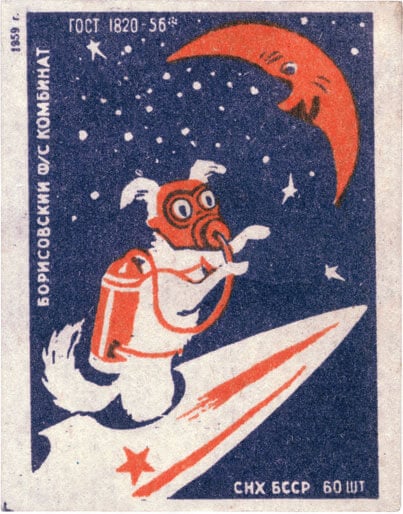

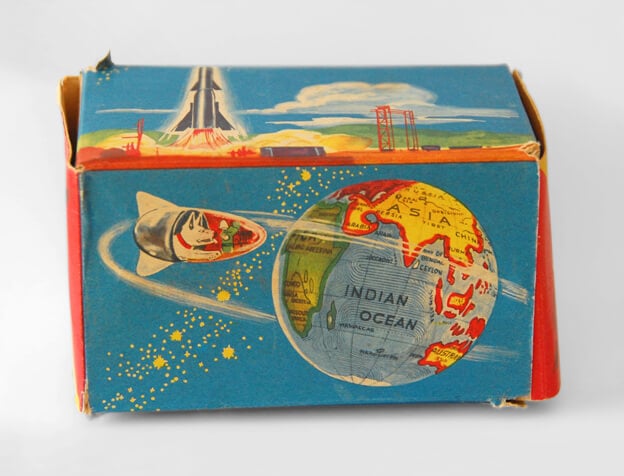

Лайка — не единственная собака-космонавт, которая погибла во время советской космической программы; более десятка других собак потеряли свои жизни до нее. Впрочем, во время космической гонки, подпитываемой холодной войной, и NASA в США принесло в жертву несколько обезьян, устлав их костями дорогу для людей. Однако несколько советских космособак выжили и вернулись к относительно нормальной жизни. Вышедшие в космос вслед за Лайкой Белка и Стрелка приземлились успешно и стали настоящими живыми легендами в СССР. Лайка, Белка, Стрелка и другие популярные собаки-космонавты символизировали героизм Советского Союза: простые животные положили свои жизни ради научных достижений страны. Все, начиная марками и конвертами и заканчивая детскими игрушками, сигаретными пачками и банками из-под конфет, пестрело изображениями этих пушистых икон.

Как советская идеология влияла на космическую программу СССР?

Идеологически социализм не мог потерпеть неудачу ни в какой форме; по этой причине советскую космическую программу крепко держали в тайне. Крайне важно было сохранить в тайне технологический прогресс: как СССР, так и США пытались скрыть друг от друга любые события, которые готовились в тайне, «удивить». Собственно это и стало известно как «космическая гонка».

Полеты с собаками должны были определить влияние космоса на живые организмы. Ни одно живое существо до тех пор не испытывало ни взлет в космос и посадку на Землю, ни невесомость. Все это тщательно проверялось и изучалось учеными советской космической программы, они должны были определить, безопасны ли для человека космические полеты.

Собаки исторически были подопытными в СССР. Иван Петрович Павлов изучал на них систему рефлексов и добился блестящих результатов. Обезьяны же считались более похожими на человека во многих отношениях. Доктор Олег Газенко, один из главных ученых космической программы, даже посещал цирк, чтобы понаблюдать за знаменитыми обезьянами Капеллини; собственно, он и убедил Газенко в том, что обезьяны весьма проблемные создания. Они нуждались в интенсивной подготовке и многочисленных вакцинациях, были эмоционально неустойчивы. (А кошки не переносили условий полета, что позже подтвердилось в ходе французских миссий в 1963 году). Было решено: первыми космонавтами станут собаки.

Дезик и Цыган стали первыми собаками, которые отправились в полет на ракете 22 июля 1951 года. Ученые были в восторге, когда собаки вернулись в целости и сохранности, бежали навстречу приземлившейся капсуле (хотя это было строго запрещено), кричали «Они живы! Живы! Они лают!». Даже глава космической программы Сергей Королев, известный как Главный конструктор, позволил себе схватить одну из собак на руки и растрогаться. Через неделю после этого Дезик умер с другой собакой Лисой, когда парашют их капсулы не раскрылся.

Точное число полетов до сих пор неизвестно, но предполагается, что в период с июля 1951 года по ноябрь 1960 года было запущено более 30 суборбитальных ракет. По крайней мере 15 собак, участвовавших в этих запусках, умерли. Одному счастливчику — Бобику — удалось сбежать прямо перед миссией. Его заменили другой дворнягой по имени ЗИБ — это были инициалы от «Замена исчезнувшего Бобика».

Что стало с собаками после их миссий?

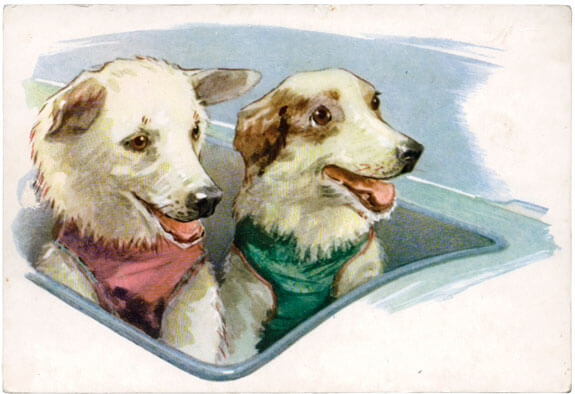

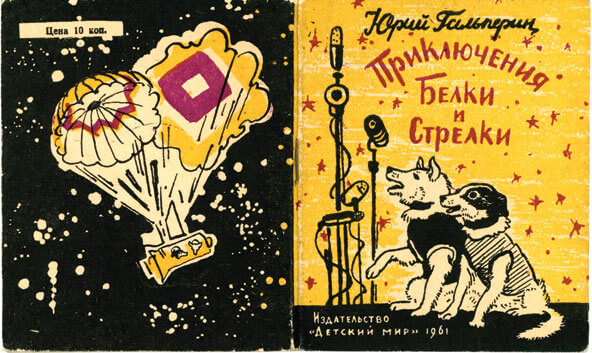

После успешной миссии собаки, как правило, использовались для целей пропаганды. К примеру, собака Отважная получила свое имя после четвертой миссии. Она пережила множество полетов и стала главным героем популярной детской книги, «Тяпа, Борька и ракета» Марты Барановой и Евгения Велтистова. Некоторых собак забирали ученые, которые за ними смотрели, потому что была крепкая связь между людьми и собаками. К примеру, после своей последней миссии собака Жулька (в прошлом Комета) отправилась домой к ведущему ученому Олегу Газенко. Там она прожила после этого двенадцать счастливых лет. Другие собаки вроде Белки и Стрелки прожили остаток жизни в Институте авиационной медицины. Они были не просто собаками, они были первыми живыми существами, побывавшими в космосе, знаменитостями, часто появлялись на телевидении и радио.

Что думали ученые и инженеры о собаках, с которыми работали?

По-разному. Есть много разных примеров того, как ученые относились к своим подопечным. Однажды, когда Главный конструктор обнаружил собачьи миски для еды пустыми, он отправил охранника в тюрьму. Возможно, это легенда. Тот же Главный конструктор, Сергей Королев, перед полетом собаки-космонавтки Лисички шепнул ей на ухо: «Больше всего я хочу, чтобы ты вернулась в сохранности». Лисичка умерла. Из-за секретности, окружающей программу, было немыслимо, чтобы четвероногие герои получили пышные похороны. Потому ученые не могли предаваться трауру. Но были исключения. В 1955 году, после смерти любимой собаки Лисы-2, Александр Дмитриевич Серяпин, сотрудник Института авиационной медицины, нарушил правила и похоронил ее останки в степи, даже тайком сделав снимок на память.

Когда и почему СССР начала предавать гласности эксперименты с космическими собаками?

Козявка, Линда и Малышка стали первыми собаками, имена которых были рассекречены и представлены публике в июне 1957 года. Они побывали в самых верхних слоях атмосферы на высоте 110 километров над Землей. Следующим шагом для советской космической программы стал первый орбитальный полет с живым существом: Лайкой.

Какой отбор прошла Лайка, чтобы стать первой собакой на орбите?

Лайку выбрали потому, что во время тренировок перед полетом она продемонстрировала исключительные выносливость и терпимость. Это были замечательные характеристики для мученика во имя человечества. Кроме того, она была яркой собакой, светлой с темно-коричневыми пятнами на морде, которые создавали удивленное выражение. Ее образ хорошо воспроизводился на черно-белых фотографиях и кадрах кинопленке. Это было важным фактором, поскольку запуск был исторически значимым и его тщательно записывали.

Идеология космической гонки привела к тому, что не осталось времени на разработку системы восстановления перед отправкой Лайки в космос. После нашумевшего запуска «Спутника-1» 4 октября 1957 года, Хрущев сказал ученым, что другой спутник нужно запустить в честь стремительно приближающегося сорокалетия Октябрьской революции, 7 ноября 1957 года. «Спутник-2» готовили в жуткой спешке.

Полет Лайки вызвал беспрецедентную любовь и сострадание как в СССР, так и в остальном мире. Люди чувствовали подлинную симпатию к Лайке. Ее воспринимали как невинную жертву, оказавшуюся в жестоком жернове холодной войны. Советским детям пересказывали историю о Лайке как о героическом создании, которым она, в принципе, и была: добрым и умным псом, отправившимся в космос. Взрослым же ее судьба напоминала их собственную. Немудрено, что на барельефе «Покорителям космоса», возведенном в Москве в 1964 году, образ Лайки возник рядом с образами безымянных инженеров и ученых, личности которых не были установлены.

Что сказал аппарат СССР о смерти собаки и когда стала известна правда?

После первоначального волнения, которое последовало за запуском «Спутника-2», правительству нужно было объяснить остальному миру, почему Лайка никогда не вернется. В течение семи дней она была официально «жива», газеты периодически публиковали отчеты о ее здоровье. После этого периода последовало заявление, что собака жила на орбите в течение недели и за это время послужила в качестве источника бесценных данных о возможности жизни в космосе. Затем ее безболезненно усыпили. Было несколько вариантов объяснения ее смерти. Во-первых, эвтаназию ввели удаленно. Во-вторых, эвтаназию ввели с пищей. В-третьих, на восьмой день у нее кончился кислород.

Их капсула была снабжена камерой, которая передавала изображения в режиме реального времени из космоса на Землю. После приземления Белки и Стрелки вышел документальный фильм о подготовке к полету, в том числе и живое вещание из космоса. Весь мир наблюдал за тем, как Стрелка весело кружилась в невесомости, пока Белка спокойно наблюдала.

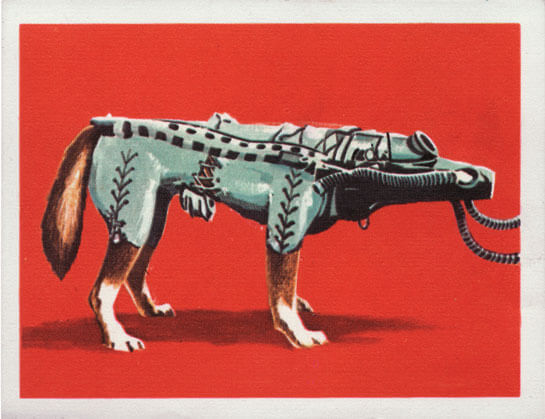

Детская история «Приключения Белки и Стрелки» точно описывает, как собак обучали носить плотно прилегающие костюмы, пристегнутые проводами. Они мужественно терпели холод и тепло в учебной капсуле, привыкали по несколько дней сидеть в тесном модуле, где они не могли ходить, только сидеть или лежать. Внутри этого же модуля они учились есть желеобразную пищу, поставляемую автоматическим дозатором. Они вертелись на карусели и учились терпеть шум ракеты, слушая его в записи. Их усаживали на вибрирующий стол и заставляли спать в ярко освещенной комнате. Они даже летали на самолете. Но наиболее серьезным испытанием для собак было кресло-катапульта, из которого они внезапно вылетали в космос и приземлялись на парашюте.

Изначально эту миссию должны были исполнить Чайка и Лисичка. Но они трагически погибли 28 июля 1960 года, когда их ракета взорвалась на стартовой площадке. Они были лучшими и любимейшими собаками в институте. Младший научный сотрудник Людмила Радкевич впоследствии вспоминала, какими яркими и замечательными они были, особенно Лисичка. Позже сложилось мнение, что отправлять в космос рыжих собак — плохое предзнаменование.

Запуск ракеты с Белкой и Стрелкой состоялся 19 августа 1960 года в 15:44:06. Вместе с Белкой и Стрелкой в полет отправился контейнер с двенадцатью мышами, насекомыми, растениями, культурами грибов, различными микробами, ростками пшеницы, гороха, лука и кукурузы. Кроме того, в кабине было двадцать восемь лабораторных мышей и две белых крысы.

Только после того, как был завершен первый орбитальный облет, собаки начали лаять. Владимир Яздовский, ведущий биолог, исследователь верхних слоев атмосферы и космического пространства, заявил, что пока собаки лают, а не воют, они уверены, что вернутся на Землю. Огромным успехом была прямая телевизионная трансляция с космического аппарата, которая позволила ученым внимательно наблюдать за собаками в полете. Но во время запуска собаки вели себя так тихо, что если бы не датчики, прикрепленные к их телам, можно было бы подумать, что они уже того.

Какой была реакция на возвращение Белки и Стрелки?

После своей триумфальной посадки они появились на радио и телевидении, их портреты были представлены в газетах и журналах. Их приглашали на праздничные встречи с избранными советскими гражданами. Политики, выдающиеся работники, школьники, знаменитости — все считали своей честью сфотографироваться со знаменитыми собаками. Портреты двух собак, одетых соответственно в красный и зеленый скафандры, появлялись везде: на шоколадках, спичечных коробках, открытках, нагрудных значках, почтовых марках и игрушках.

Важность передовых технологий космического корабля означала недопустимость их попадания в руки прямых конкурентов СССР в космической гонке: США. Во время орбитального космического полета миссии 1 декабря 1960 года, траектория модуля повторного входа отклонилась от запрограммированного курса. Когда система зарегистрировала риск посадки за пределами территории СССР, был активирован бортовой механизм самоуничтожения. Собаки Мушка и Пчелка, облетевшие Землю 17 раз, были убиты именно так.

Что мы знаем о «космонавте» Иване Ивановиче?

Иван Иванович был манекеном. Он летал в качестве предшественника Юрия Гагарина, чтобы полечить более точное представление о давлении космического полета на человека. Он был одет в тот же оранжевый костюм, в который позже оденется первый космонавт. В его грудной клетке, брюшной полости и паху разместился весь спектр дарвиновской эволюции. В этом «Ноевом ковчеге», как его называли позже, прятались мыши, морские свинки и разнообразные микроорганизмы. Эффекты космического полета испытывались именно на этих всех существах.

По мере совершенствования технологий, стало возможным увеличить длительность пилотируемых миссий, а значит, появилась и возможность изучить, как могло бы повлиять на людей длительное нахождение в космосе. 22 февраля 1966 года на орбиту отправился спутник с двумя собаками на борту: Ветерком и Угольком. Собаки плохо перенесли длительный полет. Да и вообще, их сняли с орбиты раньше, чем планировалось. После приземления Ветерок и Уголек страдали от обезвоживания и пролежней. Правда, быстро восстановились и впоследствии родили здоровых щенков. Их полет продлился 22 дня, что до сих пор остается рекордом пребывания собаки на орбите. На то время это было рекордом для пребывания в космосе живого существа вообще и продолжалось еще пять лет, пока его не побили советские же космонавты со злополучной миссией «Союз-11».

Как были увековечены собаки и их достижения?

Идея создания памятников космическим собакам возникла еще тогда, когда их впервые начали отправлять в космос. Но поскольку СССР был ориентирован на будущее, главным символом оставалась продолжающаяся космическая программа, и эта амбиция осталась нереализованной. После того как человек успешно вышел в космос, внимание страны было полностью сосредоточено на людях, а не на собаках-космонавтах.

После полета Белки и Стрелки в советских школах инициировали уроки о том, что нужно быть добрыми к собакам на улицах; цена на корм для собак смешанных пород на главном рынке Москвы выросла вдвое, поскольку любая дворняжка, только не очень большая, могла стать космонавтом. Даже после трагического полета Лайки советские граждане писали письма в правительство, предлагая себя на роль космонавтов добровольно. Запросы на получение разрешения слетать на орбиту возросли после успешного приземления Белки и Стрелки. Только вчера эти дворняжки сновали по улицам Москвы, пытаясь найти себе корм и тепло, а уже сегодня их героическая миссия завершена успешно. Они стали идеалом, и этот идеал был вполне себе человеческий: пожертвовать собой на благо человечества, а если повезет, то и стать героем.

Что мы знаем о программе «Бион»?

Программа «Бион», в отличие от программы собак, заключалась не только в возможности отправки животных в космос, но и в поддержании живых существ на орбите в течение длительного периода времени. Она началась в СССР в 1973 году и в 1975 году к ней подключились американцы. Проект «Бион» сыграл особую роль в утихомиривании идеологического противостояния во время холодной войны, растворив границу между «добром и злом» в пропаганде как США, так и СССР.

Для программы «Бион» использовались обезьяны. Почему?

Обезьян выбрали для программы «Бион» из-за того, что их физические свойства напоминают человеческие. Обезьянам обрезали хвосты, чтобы они могли втиснуться в капсулы. Также им имплантировали электроды в мозг. В своих мемуарах Олег Газенко, который готовил обезьян к полетам, писал, что невозможно было не почувствовать жалость к обезьянам, которые лежали на операционных столах с проводами, выступающими у них на бритой голове.

Возможно, Лайка все еще хочет вернуться домой.

Лайка космонавт

Лайка космонавт – первое во всём мире животное, которое попало на земную орбиту. Запуск его в космос был осуществлён в 1957 году, 3 ноября в 05.30 утра по Москве на советском космическом судне под названием «Спутник-2». На тот момент возраст пса составлял порядка двух лет.

О космическом устройстве «Спутник-2»

За его проектирование отвечали такие известные специалисты, как Л. А. Гребенев, В. И. Данилейко, А. И. Афанасьев и другие инженеры. Кабина по геометрической форме представляла собой цилиндр, оснащённый выпуклым дном. В ней находился автомат питания, кондиционер.

Агрегат, предназначавшийся для регенерации воздушной массы, был рассчитан на 7 суток работы. В его составе были пластины и химические соединения повышенной активности, именно через них воздух проходил, чтобы насытиться кислородом и для удаления водяных паров такого вещества, как углекислый газ. Эти элементы располагались в кожухах, с левой и правой стороны от собаки. Их разрабатывали З. С. Скуридина и А. Д. Серяпин.

За создание аппаратуры «КМА-01» отвечало специализированное объединение. Она отвечала за биологические показатели животного, а точнее – измеряла их. Это дыхание, пульс, давление, работа сердца и температура. Автомат для кормления представлял собой контейнер автоматического типа. В нём присутствовали загерметизированные ячейки с полезной едой.

Подготовительный этап

Прежде чем Лайка космонавт попала на земную орбиту, экспертам в космической сфере пришлось усердно поработать. В качестве объектов экспериментальных запусков использовались более мелкие животные – собаки, крысы, мыши, обезьяны. Однако для выполнения миссии была выбрана именно собака, т. к. её можно дрессировать, а поведение является более спокойным.

Конструкторы решили, что предельная масса животного должна быть не более 7 килограмм, но в таком случае пришлось бы отправить маленького породистого пса, а это было недопустимо из-за отсутствия адаптации к особым условиям. Поэтому выбор осуществлялся среди кандидатов из приюта для животных. Эксперты в области кино и фотографии рекомендовали выбирать особей белого цвета, потому что они хорошо смотрелись на снимках и в фильмах.

В итоге было выбрано 10 собак, 3 из них претендовали на покорение космоса – Муха, Альбина и Лайка. У первой собаки были кривые лапы, вторая ждала потомство, поэтому было решено отправить Лайку. На самом деле, её кличка была Кудрявка, но из-за чересчур звонкого лая её переименовали.

Прежде чем отправить собаку на орбиту, ей провели операцию, установив датчики в область рёбер и сонной артерии. Во время нахождения на космодроме её сажали в кабину, где нужно было привыкнуть к обстановке. За счёт тросиков, которыми крепился костюм собаки, она могли лежать и сидеть, а также слегка передвигаться назад.

Полёт

Собака-космонавт отправилась бороздить просторы Вселенной 3 ноября. Когда она пережила влияние перегрузок, показатели здоровья восстановились до отметок нормы. Стабилизировалась двигательная активность, никаких патологических изменений не наблюдалось. Собака была живой, пока космический агрегат делал четыре витка вокруг Земли.

Но в расчёте площади спутника была допущена ошибка, наряду с этим отсутствовала система термического регулирования. Всё это привело к возрастанию температурной отметки до 40 градусов, и пёс погиб от перегрева. Что касается самого спутника, он сделал ещё 2370 витков, а после этого сгорел в 1958 году.

Инстанция, контролировавшая этот процесс, не могла поверить в то, что гибель животного произошла из-за ошибки конструкторов. Поэтому ее представители приказали провести аналогичные эксперименты в условиях Земли. В ходе испытаний погибло ещё две собаки.

Реакция со стороны общественности

То, что собака-космонавт стала героем, хоть и посмертно, пресса СССР осознала не сразу. Официальное сообщение о запуске космического агрегата поступило в тот же день, однако сначала журналисты рассказали о технике и только в конце упомянули о собаке по кличке Лайка. Что касается СМИ Запада, они превратили это событие в настоящую сенсацию. Поэтому в текстах читалось восхищение животным и сопереживание ему.

На протяжении недели советские власти неверно информировали общественность, предоставляя данные о собаке, которая уже была мертва. И только через 7 дней было сообщено, что Лайку пришлось усыпить. Со стороны правительств и СМИ западных стран в адрес местных экспертов поступило много критики. Также в Кремле появилось немало жалоб, связанных с жестоким обращением с животными.

Роль полёта в освоении космоса

В ходе эксперимента стало понятно, что живое существо в состоянии легко перенести запуск на Земную орбиту и существовать в состоянии невесомости. Как известно, первыми собаками, которые покорили космическое пространство и вернулись на планету Земля в целости и невредимости, стали псы Белка и Стрелка. Примечателен и тот факт, что учёные из СССР в качестве объектов для исследований выбрали именно собак, в то время как эксперты из США решили остановить выбор на шимпанзе.

Отражение в творческой деятельности

В 2010 году музыкант из Дании выпустил клип под аудиотрек Moan. В нём повествуется занимательная история пса, который случайно сбежал от своего хозяина, но потом его поймали и, посчитав бездомным, отправили в космос для эксперимента.

Вывод

Таким образом, несмотря на печальный исход, эксперимент в целом удался. Учёные смогли сделать полезные выводы и использовали их для дальнейших исследований, которые проводятся до сих пор.