Собачья радость или «Вольт» – суперпес

Посмотрел в кинотеатре мультфильм «Вольт» от Pixar. Сразу скажу мульт стОит посмотреть. Сюжет банальный, добрый и трогательный: рассказывается о небольшой белой собаке по кличке Вольт, которая выросла на съемочной площадке и играла там пса-супер героя. И особенность этого пса то, что он верит, что он не снимается в кино, а действительно он супер-пес и обладает сверх способностями.

Но в конце концов приходит разоблачение и он становится обычным потерявшимся дворовым псом, которому надо пересечь всю страну, чтобы вернуться домой (пламенные приветы Гекльберри Финну и еще 1001 картине)…

По пути главном герою встречаются циничная кошка и хомяк в стеклянном шаре. Еще были тупые голуби с тупым американским юмором, но их тупо в счет брать не будем.

Вот с помощью кошки и хомяка заблудившийся Вольт и понимает, что у него нет никаких сверх способностей и устройство реального мира. Но по банальном сюжету Pixar пес все таки должен был совершить супер поступок не супер псом (это ценится вдвойне) :(. Когда мультфильм заканчивался, я был так рад, что он вернулся домой и думал про себя: как хорошо, что он не сделал это банальное спасение своей любимой хозяйки…но Pixar, как всегда, все испортили впечатление о мультфильме глупой концовкой…

С первых же минут поразила локализация. Видно, что разработчики подготовились к ней основательно, переведя даже рисованные картинки. Не плохо)

Очень понравился постоянный экшен. Люблю когда все происходит быстро и весело. Здесь все сделано в меру и быстро. Смотрится на одном дыхании: только Вольт попал на улицу, ему уже надо запрыгнуть на уходящий поезд, а вот уже надо вызволять попутчицу из плена… Порадовало.

Смотреть мультфильм рекомендую как детям, так и взрослым. Для детей это позитивный мультфильм про собачку Вольта, а для взрослых это тонкий намек на проблему взросления подростков.

Вердикт такой: смотреть всем не больше одного раза!

PS: Можно скачать обои про Вольта и его актерских друзей.

Псы войны. Посвящается четвероногим солдатам, пожертвовавшим собой

Традиционно есть две даты, которые обильно пополняют мою личную копилку военных историй – 9 мая и 22 июня. И каждый раз я узнаю что-то новое, хотя иногда кажется, что ничего принципиально нового узнать уже невозможно.

В этой заметке я собрал уже ранее опубликованные материалы по указанной в названии теме, которые именно сегодня вполне актуальны

Псы войны

На Поклонной горе не так давно был открыт памятник собаке-фронтовику

Участие собак в боевых действий не было для меня секретом со времен легендарного «Три танкиста и собака», но вот масштабы этого участия как-то проходили мимо сознания:

«В армию тогда были призваны более шестидесяти тысяч собак, причем не только овчарок, но и других пород, вплоть до крупных дворняжек. Из них сформировали 168 отрядов. Они помогли вытащить из-под обстрелов около 700 тыс. тяжелораненых солдат и офицеров, обнаружить и обезвредить 4 млн. фугасов, доставили 3500 тонн боеприпасов и более 120 тысяч боевых донесений, не говоря уже о том, что ценой своей жизни собаки подорвали больше 300 фашистских танков».

Триста танков. черт возьми… это же без малого – штат двух немецких дивизий. Может быть, поэтому собака-подрывник удостоена отдельного памятника в более чем символичном месте – в Сталинграде:

Их долго везли куда-то.

Их выгрузили в лесочке.

Ветер дул бесновато.

Было сыро и зябко очень.

Их подвели к опушке.

Всем нацепили ранцы.

И дали команду: Кушай!

Дуйте вперррред, засранцы!

И пестрой волной лохматой –

Овчарки, эрдели, метисы –

Они побежали к танкам.

Там, под траками, – миски.

Десять «фрицев» подбито.

За десять смертей собачьих.

Отводит глаза кинолог.

Не плачет, совсем не плачет.

Не все собаки-подрывники были смертниками. «Овчарка Дина пустила под откос вражеский бронепоезд, причем сама осталась жива. Дина выскочила на рельсы перед самым поездом, положила мину и в самый последний момент броском кинулась в сторону. Также она отличилась при разминировании города Полоцка, где в одном из госпиталей обнаружила мину-сюрприз, оставленную немецкими солдатами для наших ребят».

Овчарка Дина и ее проводник Филатов (справа):

Самая гуманная из всех военных профессий – санитар. Зимой на легких санках-нартах, а летом на волокушах и небольших тележках собаки доставляли на передний край боеприпасы, а обратно увозили раненых. Другие собаки с укрепленной на спине небольшой походной аптечкой после боя помогали санитарам находить раненых. Особенно незаменимыми собаки оказались там, где не пройдет никакая техника и даже лошадь – среди болот, в густом лесу или в глубоких снегах:

Фронтовой писатель Илья Эренбург:

«На одном из участков Западного фронта отряд нартовых собак перевез за месяц 1239 раненых и доставил на передний край 327 тонн боеприпасов. Передо мной записка, нацарапанная наспех карандашом: «Наша часть, наступая, несет потери. В церкви скопилось много раненых. Вывезти не на чем. Если можно, сейчас же пришлите нартовых собак. Положение серьезное. Командир медсанбата». Собаки поспели вовремя. Вывезли.

Я знаю лайку Мушку. Осколок мины оторвал у нее ухо, но она продолжала работать. Это обстрелянная собака. При сильном огне она не идет, но ползет. Другие собаки явно уважают Мушку и следуют ее примеру. Мушка вывезла много раненых. Недавно один боец отдал ей свой кусок мяса и задумчиво сказал: «Как будто она… А может, и не она – похожая… Вот такая спасла меня возле Ржева….»

Вечная слава героям и их бессловесным четвероногим друзьям, спасавшим ценой своей – собачьей – человеческие жизни в этой нечеловеческой мясорубке.

Менее известны (я вообще о них не знал) фронтовые собаки-связные, которые за годы войны доставили более двадцати тысяч донесений, протянули телефонные провода там, где нельзя было пройти солдату, ведь она меньше человека, ниже, бежит гораздо быстрее, попасть в нее трудно:

И опять – Илья Эренбург:

В январе гвардейский стрелковый полк оказался в тылу у врага – под Вереей. Проволочная связь часто рвалась, радиоустановки были разбиты. Связь поддерживали четырнадцать собак. Собаки ползли по открытой местности под ураганным минометным огнем. Здесь погибла овчарка Аста, она несла из батальона на командный пункт полка донесение: «Огонь по березовой роще». Аста, смертельно раненная, доползла до своего вожатого Жаркова. Положение было восстановлено.

Как не вспомнить рыжего эрдельтерьера Каштанку? Раненая в голову, с разорванным ухом, истекая кровью, Каштанка подползла к вожатому – доставила в батальон донесение. Ее забинтовали и отослали назад: другой связи не было. Две недели, забинтованная, она поддерживала связь с резервом. Было это возле Нарофоминска. Там Каштанка и погибла от снаряда. Многие бойцы ее помнят.

Когда наши защищали высоту Крест, эрдель Фрая проделала тридцать три рейса – семьдесят километров. В последний раз Фрея принесла донесение смертельно раненная: осколок мины раздробил ей челюсть.

Что добавить к этому простому рассказу? На войне люди больше, чем когда-либо, ценят верность. Мы все помним прекрасный рассказ Чехова «Каштанка». Теперь Каштанка спасает раненого хозяина.

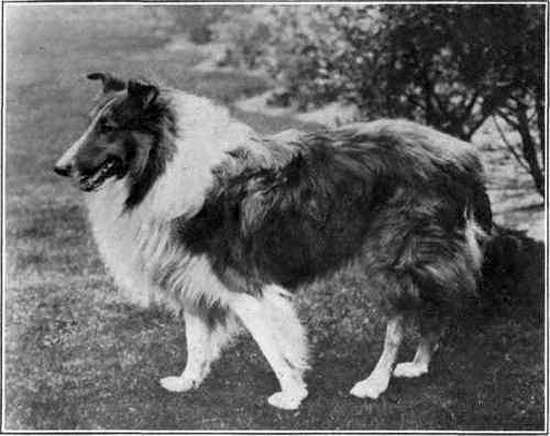

Не сравнима ни с чем роль собак в поисках мин. Только одна овчарка по кличке Дик обнаружила около 20 тысяч вражеских мин за время войны, чем спасла от смерти сотни солдат и мирных граждан. В личном деле этого кроткого колли записано:

Легендарный пес-сапер Дик:

После войны Дик благополучно вернулся к своей хозяйке и выставлялся на первой после войны выставке в Ленинграде. Несмотря на то, что Дик был трижды ранен, он дожил до глубокой старости и похоронен с воинскими почестями.

Самый титулованный четвероногий сапер – Джульбарс был личной собакой старшего лейтенанта Дины Соломоновны Волкац, жены командира 37-го ОБР. Обученный своей хозяйкой всем видам служб, которые тогда только существовали, «Жулик», как его называла Дина, особенно владел искусством поиска мин.

Дворцы над Дунаем, замки Праги, соборы Вены – эти уникальные памятники архитектуры дожили до наших дней и благодаря феноменальному чутью Джульбарса. Документальным подтверждением этого служит справка, в которой сообщается, что с сентября 1944 г. по август 1945 г., принимая участие в разминировании на территории Румынии, Чехословакии, Венгрии и Австрии, Джульбарс обнаружил 7468 мин и более 150 снарядов. Отменное чутье неутомимого пса отмечали и саперы, разминировавшие могилу Тараса Шевченко в Каневе и Владимирский собор в Киеве. 21 марта 1945 года за успешное выполнение боевого задания Джульбарс был награжден медалью «За боевые заслуги» – единственный пес, удостоенный такой награды.

Красная площадь видела много парадов, но только один раз на Параде Победы по ней прошел целый сводный батальон собак. В конце войны Джульбарс был ранен и не смог участвовать в Параде Победы 24 июня в составе школы военных собак. Когда в известность поставили Иосифа Виссарионовича Сталина, последний приказал:«Пусть эту собаку пронесут на руках по Красной площади на моем кителе…»

Сводный батальон, Парад Победы:

Поношенный китель без погон был немедленно доставлен в Центральную школу. Там соорудили нечто вроде лотка, который когда-то бывал у разносчиков, подвернув рукава, прикрепили к нему китель спинкой наружу, воротником вперед. Джульбарс мгновенно сообразил, что от него требуется, и в ходе тренировок лежал на кителе не двигаясь. И в день Великого Парада вслед за «коробкой» солдат у ноги каждого из них шла собака-миноискатель, «рубил строевым» командир 37-го отдельного батальона разминирования майор Александр Мазовер, неся Джульбарса с забинтованными лапами и гордо вскинутой мордой на кителе генералиссимуса.

Но это еще не конец звездной истории – собака-звезда военных лет стала кинозвездой в мирное время, снявшись в фильме «Белый клык».

Джульбарс в роли Белого клыка:

Но самый необычный по своей трагичности памятник стоит у села Легездино, что на Украине:

В этих местах попали в окружение и были практически полностью уничтожены отходящие от западной границы 6-я и 12-я армии Юго-Западного фронта. К началу августа они насчитывали 130 тысяч военнослужащих, из кольца окружения к своим пробились 11 тысяч солдат и офицеров, главным образом из тыловых частей. Остальные либо попали в плен, либо навсегда остались в урочище Зеленая Брама.

В Легездино располагались штабы сразу двух войсковых частей, названия и номера которых не имеют для этого рассказа значения. Прикрывал штабы отдельный батальон пограничной службы Коломыйского погранотряда под командованием майора Лопатина. При батальоне находилась Львовская пограншкола служебного собаководства. Выполняя приказ «обеспечить эвакуацию штабов – задержать немцев», батальон вступил в бой с рвущимся к штабам немецким полком.

Когда патроны закончились и бой перешел в рукопашную схватку, где на одного пограничника приходилось пять немцев и казалось, что шансов выполнить приказ – ни одного, командир батальона послал в бой последний резерв – 150 служебных, обученных на захват пограничных псов. Собственно, посылать никого не требовалось – в 100 метрах от питомника УБИВАЛИ их хозяев. Что это такое для служебной собаки – объяснять, думаю, не надо.

Атака рассвирепевших псов была страшной. Старожилы доныне помнят истошные панические вопли, лай и рык, которые доносились с поля боя. Ошарашенные немцы дрогнули и побежали, но на помощь подошли танки. Саперные лопатки и клыки против брони бессильны. Все 500 пограничников и большая часть служебных собак остались на поле боя. Уцелевшие псы, по словам очевидцев – жителей села Легездино, до конца остались преданы своим проводникам. Они улеглись возле хозяев и никого не подпускали к ним. Озлобленные немецкие солдаты безжалостно пристреливали их, а те из них, кто не попал под выстрелы, позднее отказывались от пищи и умерли от голода на поле.

Надпись на памятнике у Легездино:

9 мая 2003-го на добровольные пожертвования ветеранов Великой Отечественной, военнослужащих пограничных войск и кинологов Украины был установлен памятник человеку с ружьем и его верному другу – собаке.

Узнав об этом бое, я сомневался в самой возможности собак, пусть и натренированных, обратить в бегство вооруженных солдат, пока не прочитал о личных впечатлениях объекта такой атаки – специально обученного и хорошо подготовленного офицера диверсионного подразделения:

Пока читал «собачьи истории» и компоновал текст, 100 раз на глаза наворачивались слезы. Дописываю эти строчки, боясь пошевелить ногой, на которую положил голову и задремал сторожевой пес Спарк – таким образом он контролирует перемещения хозяина, который все время куда-то пытается улизнуть по каким-то своим непонятным для собаки делам и не понимает, что сторожевой пес должен его охранять, а для этого постоянно находиться рядом. На днях во время прогулки он отважно бросился на ретривера, приблизившегося к хозяину, и наверняка «загрыз» бы его, если бы я не подхватил сторожевого пса на руки. Малый немецкий шпиц Спарк, дай бог тебе никогда не жертвовать своей жизнью ради спасения людей. Живи за тех своих сородичей, кто уже это сделал.

Воевали не только собаки. Воевали лошади, быки, даже медведи и верблюды. Но особенно хочется вспомнить еще одно четвероногое воинство:

Коты войны

1942-м году осажденный Ленинград одолевали крысы. Очевидцы вспоминают, что грызуны передвигались по городу огромными колониями. Когда они переходили дорогу, даже трамваи вынуждены были останавливаться. С крысами боролись: их расстреливали, давили танками, были созданы даже специальные бригады по уничтожению грызунов, но справиться с напастью не могли. Серые твари сжирали даже те крохи еды, что оставались в городе. Кроме того, из-за полчищ крыс в городе возникла угроза эпидемий. Но никакие «человеческие» методы борьбы с грызунами не помогали. А кошек – главных крысиных врагов – в городе не было уже давно. Их съели.

Немного грустного, но честного

Поначалу окружающие осуждали «кошкоедов». «Я питаюсь по второй категории, поэтому имею право», – оправдывался осенью 1941 года один из них. Потом оправданий уже не требовалось: обед из кошки часто был единственной возможностью сохранить жизнь.

«3 декабря 1941 года. Сегодня съели жареную кошку. Очень вкусно», – записал в своем дневнике 10-летний мальчик.

«Соседского кота мы съели всей коммунальной квартирой еще в начале блокады», – говорит Зоя Корнильева.

«У нас был кот Васька. Любимец в семье. Зимой 41-го мама его унесла куда то. Сказала, что в приют, мол, там его будут рыбкой кормить, а мы то не можем. Вечером мама приготовила что то на подобие котлет. Тогда я удивилась, откуда у нас мясо? Ничего не поняла. Только потом. Получается, что благодаря Ваське мы выжили ту зиму. »

Кошка значит победа

Тем не менее, некоторые горожане, несмотря на жестокий голод, пожалели своих любимцев. Весной 1942 года полуживая от голода старушка вынесла своего кота на улицу погулять. К ней подходили люди, благодарили, что она его сохранила. Одна бывшая блокадница вспоминала, что в марте 1942 года вдруг увидела на городской улице тощую кошку. Вокруг нее стояли несколько старушек и крестились, а исхудавший, похожий на скелет милиционер следил, чтобы никто не изловил зверька. 12-летняя девочка в апреле 1942 года, проходя мимо кинотеатра «Баррикада», увидала толпу людей у окна одного из домов. Они дивились на необыкновенное зрелище: на ярко освещенном солнцем подоконнике лежала полосатая кошка с тремя котятами. «Увидев ее, я поняла, что мы выжили», – вспоминала эта женщина много лет спустя.

Мохнатый спецназ

Как только была прорвана блокада в 1943 году, было принято решение доставить в Ленинград кошек, года вышло постановление за подписью председателя Ленсовета о необходимости «выписать из Ярославской области и доставить в Ленинград дымчатых кошек». Ярославцы не могли не выполнить стратегический заказ и наловили нужное количество дымчатых кошек, считавшихся тогда лучшими крысоловами. Четыре вагона кошек прибыли в полуразрушенный город. Часть кошек была выпущена тут же на вокзале, часть была роздана жителям. Очевидцы рассказывают, что когда мяукающих крысоловов привезли, то для получения кошки надо было отстоять очередь. Расхватывали моментально, и многим не хватило.

В январе 1944 года котенок в Ленинграде стоил 500 рублей (килограмм хлеба тогда продавался с рук за 50 рублей, зарплата сторожа составляла 120 рублей).

16-летняя Катя Волошина. Она даже посвятила блокадному коту стихи.

Кот-слухач

В числе легенд военного времени есть и история про рыжего кота-«слухача», поселившегося при зенитной батарее под Ленинградом и точно предсказывавшего налёты вражеской авиации. Причём, как гласит история, на приближение советских самолетов животное не реагировало. Командование батареей ценило кота за его уникальный дар, поставило на довольствие и даже выделило одного солдата за ним присматривать.

Кошачья мобилизация

Как только блокада была снята, прошла еще одна «кошачья мобилизация». На этот раз мурок и барсиков набирали в Сибири специально для нужд Эрмитажа и других ленинградских дворцов и музеев. «Кошачий призыв» прошел успешно. В Тюмени, например, собрали 238 котов и кошек в возрасте от полугода до 5 лет. Многие сами приносили своих любимцев на сборный пункт. Первым из добровольцев стал черно-белый кот Амур, которого хозяйка лично сдала с пожеланиями «внести свой вклад в борьбу с ненавистным врагом». Всего в Ленинград было направлено 5 тысяч омских, тюменских, иркутских котов, которые с честью справились со своей задачей – очистили Эрмитаж от грызунов.

О котах и кошках Эрмитажа заботятся. Их кормят, лечат, но главное – уважают за добросовестный труд и помощь. А несколько лет назад в музее даже был создан специальный Фонд друзей котов Эрмитажа. Этот фонд собирает средства на разные кошачьи нужды, организует всяческие акции и выставки.

Кошачье сообщество имеет четкую иерархию. Тут есть своя аристократия, середнячки и чернь. Коты делятся на четыре отряда. Каждый имеет строго отведенную территорию. В чужой подвал не лезут – там можно схлопотать по морде, серьезно.

Кошек узнают в лицо, со спины и даже с хвоста все сотрудники музея. Но дают имена именно те женщины, которые их кормят. Они знают историю каждого в подробностях.