Пили кошачью кровь в страхе умереть от голода: истории ветеранов об ужасах войны

Онлайн mедиа #1 продолжает спецпроект «Что в вашей семье рассказывали о войне». Сегодня мы публикуем истории с фронта и тыла, которыми делились родные руководителя издания Алёны Сорокиной. Её двое прадедушек, родная бабушка и двоюродный дедушка участвовали в боевых действиях и работали на благо фронта. Живыми вернулись не все… Кому удалось дождаться Победы, рассказывали душетрепещущие истории, которые навсегда засели в сердцах потомков.

Конь спас прадедушку от снаряда

Прадедушку по отцовской линии Павла Степановича Сорокина родные называют настоящим героем. К сожалению, мне не удалось услышать военные истории из его уст. Он умер задолго до моего рождения. Впрочем, даже мой отец не застал его. О подвигах предка знаем из рассказов дедушки — сына героя войны.

На фронт Павла Степановича призвали в 1941 году. Он служил в кавалерии Будённого — конной армии, созданной ещё в годы Гражданской войны. При ВОВ её расформировали по частям Красной армии. Считалось, что «конь против танка не пойдёт». Поэтому фронт переходил от лошадей к технике.

Сорокины Анна и Павел с внучкой Марией.

После этого прадедушка проходил лечение в госпитале, поскольку его контузило в боях, и вернулся на Родину — в Восточно-Казахстанскую область. Там его перенаправили в тыл механизатором. Отец мне рассказывал, что прадедушка был орденоносцем. Когда Павла Степановича хоронили в 1954 году, на подушечках к могиле несли множество медалей и наград за участие в войне.

Люди умирали от голода прямо на улице

Судьба моей родной бабушки оказалась нелёгкой. В детстве она была труженицей тыла. При рассказе событий 1941–1945 годов всегда плакала и говорила нам с братом и сестрой: «Внучата мои, не дай бог вам испытать ужасов войны. Пусть ваше детство будет сладким и счастливым».

В семье бабы Розы было шестеро детей. Она младшая. С первого дня Великой Отечественной войны её отца Константина призвали на фронт. Бабушка рассказывала, что это было настоящим ударом для семьи. В конце 1941 года фашисты поймали первую группу советских солдат и повели на расстрел. Прадедушку ранили, он несколько часов пролежал в снегу и умер. Семье прислали извещение о том, что солдат трагически погиб. К сожалению, фотографий его не сохранилось.

Война набирала обороты… Прабабушка осталась с шестью маленькими детьми. Зарплаты не хватало, чтобы прокормить всех. Один знакомый посоветовал ей обратиться в детдом, но не чтобы избавиться от малышей, а попросить помощи. Мою бабушку и её одну сестру забрали в детдом города Белорецка на Южном Урале. А уже оттуда направили в тыл. Тогда бабе Розе было 10 лет. Она рассказывала, что к детям там относились как к каторжникам. Из верховья реки Белой сплавляли брёвна, а тыловики должны были их доставать прямо из воды и нести на пилораму. Представляете, как это было сложно 10-летним детям?

Уже оттуда древесину направляли на стройку или изготавливали из неё бумагу. А детям-труженикам говорили: «Это всё для фронта, всё для Победы. Вы вносите огромный вклад в защиту Родины». Работать заставляли по нескольку часов в сутки и держали в голоде.

«Бежим с работы побыстрее в столовую, чтобы успеть схватить тарелку, где побольше супа. А в каждой из них по пять-шесть зёрен риса. Хлеб выдавали строго по 300 граммов. Некоторые буфетчицы давили на весы пальцем. Таким образом казалось, что дали больше. Вот так обманывали детей», — рассказывала бабушка.

В Белорецке, где она жила, боевых действий не было. Но в детстве я запомнила одну фразу от неё: «Не так страшна война, как голод». По её словам, когда по радио объявили об окончании войны, счастливые люди побежали к площадям городов крича: «Ура, Победа!». А дети мечтали лишь об одном — где поесть досыта. В мирное время голод ещё более усугубился в Советском Союзе. Бабушка говорила, как многие истощённые солдаты, возвращаясь с фронта, умирали на улице.

Сорокины Владимир и Роза.

В мирное время мать забрала двух дочерей из детдома. Позже баба Роза выучилась на швею. Работала на фабрике. Но ужасы военного времени помнила до конца своих дней. Как сейчас помню, когда я была маленькая, бабушка постоянно ела булку и говорила: «Хлеб — лучшие конфеты для ребёнка войны. В детстве мы мечтали о крошке».

Бабушка умерла больше 10 лет назад. Историю её военного детства потомки не забудут никогда!

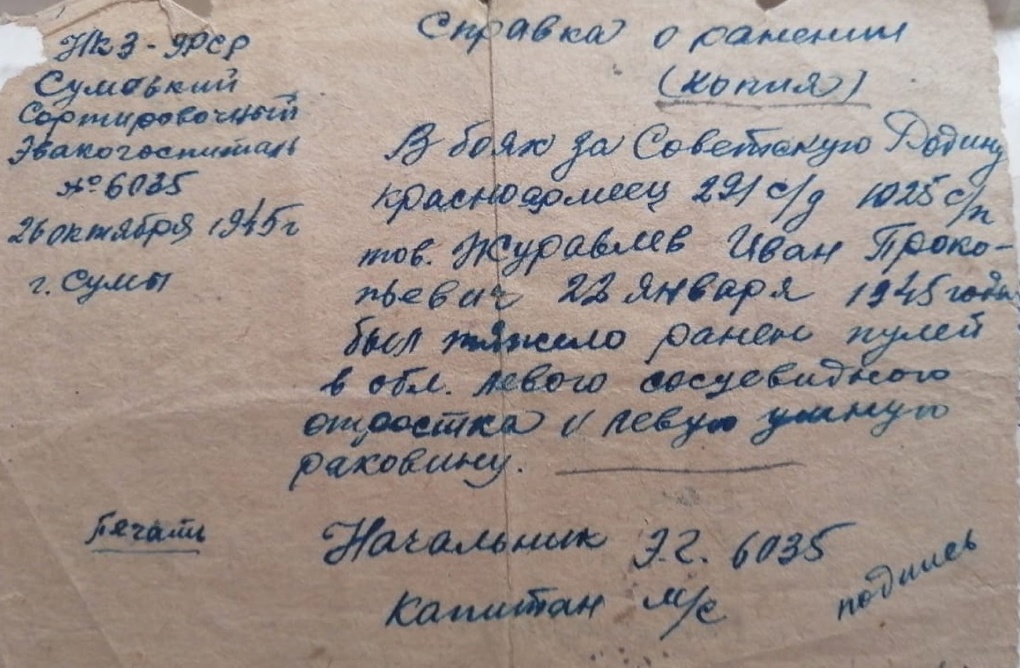

Деда ранили пулей в голову

Ещё одна история связана с моим двоюродным дедом — Иваном Прокопьевичем Журавлёвым, сыном Полного кавалера Георгиевского креста. С детства он мечтал пойти по стопам отца. А когда ему исполнилось 17 лет, отправился на войну. На фронт пошёл добровольцем, хотя отец не отпускал его. Но Иван Прокопьевич считал своим главным долгом спасать Родину от врагов.

Он рассказывал родным, что в годы Великой Отечественной войны сражался в Эстонии за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Около двух лет защищал Советский Союз от главных врагов и постоянно представлял, что каждый его шаг может стать последним.

В одном из таких сражений Ивана Прокопьевича тяжело ранили пулей в голову. Военные врачи буквально вытащили с того света юного солдата, затем направили на лечение в госпиталь города Сумы в Украине. Там он провёл около полугода. В справке о ранении так и указали: «В боях за Советскую Родину красноармеец 291-й стрелковой дивизии Иван Прокопьевич Журавлёв тяжело ранен».

К счастью, реабилитация прошла успешно, и в 1945 году он вернулся домой в Восточно-Казахстанскую область. На Родине был глубокоуважаемым человеком. За героизм и подвиги в Великой Отечественной войне имеет множество медалей и орденов.

Последние несколько лет на Родине он оставался единственным выжившим ветераном. А 9 Мая для него всегда был великим и главным праздником. В этот день собирались родные и близкие, поздравляли фронтовика с Победой и благодарили за счастливую и мирную жизнь.

Власти области тоже почитали ветерана, лично приезжали поздравить его со знаменательной датой.

Иван Прокопьевич дожил до 75-летнего юбилея Победы и с гордостью отметил знаменательное событие! Мечтал, что встретит и следующую круглую дату среди детей, внуков и правнуков — 80-летие после окончания Великой Отечественной войны. Но, к несчастью, фронтовик умер 26 декабря 2020 года. Ему было 94 года.

А что в вашей семье рассказывали о войне? Пишите истории в комментариях к материалу!

Читайте ещё спецпроекты о войне на Om1.ru:

Горькая правда о войне — воспоминания ветеранов ВОВ

В 2009 году мне довелось участвовать в одном проекте. К очередному Дню победы должен был появиться аудиодиск с записями воспоминаний ветеранов войны. Это происходило по инициативе префектуры ЮВО Москвы. В те дни я встречалась с пожилыми людьми и записывала их воспоминания. Беседы состоялись не только с непосредственными участниками сражений, но и с тружениками тыла, медсёстрами госпиталей, блокадниками.

После седьмого класса школы они шли учиться в военные училища, а лишь к 1944 году попадали на фронт или оставались в тылу работать. Но были и те, кто о войне знал не понаслышке. Степень причастности этих людей к военным событиям довольно разная. Кто-то рисковал жизнью в самом пекле боёв, кто-то выхаживал раненых, кто-то вытачивал патроны на заводе, кто-то занимался бумажной работой в тыловом штабе, а кто-то сидел на почте и цензурировал письма солдат… Все эти люди и их воспоминания — часть нашей истории, а точнее, одного из самых горьких ее периодов.

Судьба того аудиодиска мне так и не стала известна, но записанные воспоминания ветеранов не были нигде опубликованы. А это несправедливо, голос очевидцев войны не должен затеряться и смолкнуть. Здесь небольшая подборка.

Щанникова Тамара Викторовна, медсестра в госпитале в Москве:

«Обычно раненых… а назывались они так: ран-больной — привозили ночью, чтобы соседние дома спали спокойно, если бомбёжка позволяла. Но сколько и каких раненых привезли, никто не должен был знать.

Санитаров не было, разгружать эту машину приходили две сестры. И вот мы вдвоем на носилках… Поверьте мне, ран-больной весил достаточно, потому что был в полном обмундировании, в шинели, если ноги были, то в сапогах, под головой вещмешок, шапка. У одного даже была гитара. Значит, он такой активный товарищ. Я говорю:

— Этого ко мне на первый этаж.

А у другого под головой был учебник по истории средних веков, мой коллега! Я должна была в это время изучать историю средних веков в Ашхабаде. Ну, в общем, поверьте, что это было достаточно тяжело для двух девчонок, особенно если надо было на второй этаж нести. А лифтов не было.

Однажды привезли целую палату узбеков, человек двадцать. У этих узбеков были ампутированы кисти рук и стопы ног — отморозили. Московская зима-то для привыкших к теплу узбеков была чем? Я уж не знаю, как они были обуты, как они были одеты, но отморозили они кисти рук и стопы ног».

Седов Виктор Дмитриевич, 1924 г. р., командир взвода, Ленинградский фронт:

«В 1942 году, когда эвакуировали ленинградцев, смельчаки с эшелона выскочили на вокзальную площадь. И там женщины узнали, что они из Ленинграда.

— Сынки, милые! Мальчики, ешьте, пейте все!

Им отдавали огурцы, помидоры, капусту, картошку, котлеты, варенец. Вот это был патриотизм. Бабки, которые копейкой дорожили, узнали, что они ленинградцы, выложили им все, что было. И денег не надо, лишь бы только их накормить.

На войне до тех пор, пока тебя не ранили, ты ничего не боишься. Тебе море по колено. Конечно, прятались, окапывались, но не было страха, что тебя убьют. А когда первый раз ранят, то начинаешь беспокоиться за свою судьбу, жизнь и относиться к этому осторожно. Но это не спасает в другой раз от всех неприятностей, которые могут случиться на войне. Я трижды ранен. Легко. В Прибалтике ранило и в Восточной Пруссии. Последний раз 24 апреля 1945 года в бедро левое был ранен, не хотел уходить из строя. Старшина говорит:

— Ты что?! Война кончится скоро, недели через две, а ты хочешь остаться?! Иди в госпиталь, раз тебе положено!

Послушался я старшину, жив остался».

Филиппова Татьяна Алексеевна, 1920 г. р, блокадница, работала секретарем в штабе 4-ой Гвардейской армии:

«Война — страшное дело. Кто говорит, что там не страшно, это, конечно, неправда. Бадаевские склады горели, я жила на Мойке. Все соседи, у кого силы были, ездили на эти Бадаевские склады. Горело все: и сахар, и мука, и продукты. Там прямо землю рыли, а дома кипятили не то кофе, не то суп. В общем, кто как мог. Но это не самое страшное. Самое страшное, что человек теряет образ человеческий в голоде в этом. Рядом была соседка, которая прятала топор от своего мужа. Потому что у них двое детей было. Вот это кошмар. Такие случаи были. Потом делали котлеты и сами ели или продавали. Это ужасно, конечно».

Лукашин Владимир Васильевич, минометчик:

«И вот этот бой такой был, что немцы нас всю ночь стреляли. Плохо было то, что винтовки-то нам выдали, а саперных лопаток не дали, касок не дали. Дали только по три гранаты. Мы даже обороняться толком не могли. После боя немецкой артиллерии била наша артиллерия, которая стояла сзади нас. Должен сказать, что артиллеристы наши молодцы. Мы были всего в каких-нибудь 150 метрах от немцев, а наша артиллерия точно била по этим целям. Когда я очнулся, слышу команду:

— Четвертая рота, ко мне!

Я бужу своего товарища, а он мертвый. Оглядываюсь кругом — одни мертвецы. А сержант кричит:

— Четвертая рота! Четвертая рота! Ко мне!

Я схватил простой пулемет, коробку с патронами и побежал в строй. А сержант кричит:

— В колонну по одному — становись! По порядку номеров рассчитайтесь!

Это военные команды. А последний кричит:

Это первая ночь была».

Бурцев Владимир Михайлович, в 1941 году закончил 7 класс школы, в 44-ом мобилизовался:

«Я воевал мало, полгода. Из них два месяца я провел в госпиталях, был три раза ранен. Мы молодые ещё были, кушать хотелось. Давали 800 г хлеба, и я тут же вечером все съедал. Однажды я видел, как у одного солдата, он из Средней Азии, пробило пулей живот. Живот полный — каша там у него была, а пуля или осколок разрывают, если желудок или кишечник полные. Как бочка с водой, если стрельнуть, её разрывает. В общем, я старался все съесть сразу, чтобы в бой идти с пустым желудком».

Антыпко Белла Ефимовна, санинструктор в медсанбате 30-ой армии Западного фронта:

«Пока шло наступление на Москву в январе 1942 года, мы стояли в Погорелом Городище (Тверской области). И несмотря на то, что был повсюду знак — красный крест, нас все время бомбили. Когда началось наступление на Ржев, мы знали: как наступление — к нам целый поток раненых идёт. Потом день, два вроде поспокойнее. Потом опять валом идут. И негде было укладывать их. Меня поразило, какая была вонь в этих палатах госпитальных. Это не палаты были, а полуразрушенные избы, в лучшем случае с крышей. Вначале клали на какие-то койки, потом набивали соломой матрасы, а подушки сеном. А потом уже некуда было класть, и мы стелили на пол сено и солому, что там в деревне было. Сверху плащ-палатки, на них простыни и уже клали раненых, сколько получится. Никто не протестовал. Вот представьте себе — изба, окошечки маленькие, проветрить нельзя, ты простудишь тех, которые лежат на полу, а лежат 50-60 мужчин. Молоденькие мальчики по 18-20 лет. Нам не хватало материалов перевязочных, мы бинты стирали, гладили, сушили».

Константинов Владимир Ефимович, связной:

— Константинов! Куда тебя черт принес?! Отводить надо! Ждём сигнал!

А в это время снайпер ему в челюсть, видно, разрывная пуля, у него челюсть буквально отвисла, кровь… А я не знаю, что с моей ногой. Отбило ли ее полностью? Что делать? Я ощупал, нога вроде цела. Штаны ватные крови не пропускают. Двигаться не могу, но думаю — нога цела. Если ползти туда к командиру роты, там вдвоем не разместишься. Долго сидеть тоже нельзя, погибнем. Обратно пойти тоже нельзя, снайпер явно держит меня на мушке. Я вынужден был минут 15 выдержать, потом лопаткой срыл немножко, чтобы мне можно было оттуда вылезти из ячейки этой плавно, не так резко. Хорошо, что там картофельное поле вело к нашим траншеям. И я мимо картофельной ботвы подползаю к нашим, выскакивает мой друг, хватает меня, и мы сваливаемся в траншею. Меня на перевязку и в госпиталь».

Маликова Елена Ивановна:

«Я работала на Лубянке какое-то время, а в 43-м по комсомольской визе меня направили в Прибалтику. Там как раз началось освобождение Прибалтики. Цензура была военная, письма читали. Немного в цензуре поработала. Длинный стол, сидели на почте, большая комната. Мы — женщины все молодые — читали письма, груды писем: треугольники, конверты. Надо было смотреть, чтобы не было никаких тайн. Если мы что-нибудь находили, значит, надо было вычёркивать. Ну, например, пишет он: я нахожусь там-то. Это надо было срочно вычеркнуть. Были очень интересные письма от известных даже людей. Это же с фронта письма шли. Писали, что все у них хорошо, патриотические были письма. Общий настрой, что война долго не продлится, а скоро кончится, встретимся, победа будет за нами».

Москалёв Василий Федорович, 1916 г. р., лётчик, командир эскадрильи:

«13 мая 1942 года командир вызвал, нас построили и сказали:

— Наша задача сейчас обязательно прорваться дальше в крымскую землю и точно определить, где ж его основные силы. Они жмут нас, со стороны Севастополя идут войска, и большая возможность нас зажать.

— Ты полетишь. Возьми человека с собой, который тебе помогал бы в бою.

У меня был один парень, его звали Андрей. Я сказал:

— Андрюша, сумеем мы с тобой выдержать этот экзамен? Нужно на высоте 1,5 — 2 тысячи метров пройти большую часть крымской земли, и там, может быть, примем воздушный бой и решим, что будем командованию докладывать, когда прилетим.

Мы были рады, что нам доверяют. И когда уже аэродром остался в стороне, мы пошли туда, где больше всего можно было ожидать противника. Мы переговаривались между собой, я обратил внимание, что мой один лётчик, отставший от нас, крыльями покачал, будто бы просил внимание мое. А когда я посмотрел в сторону, увидел рядом Мессершмитт. Немецкий самый страшный самолёт. И он уже приготовился сбить меня. Ему деваться некуда, он между мной и другим самолётом вышел вперёд. Я увидел лицо лётчика, настолько близко, он улыбался…

Я крылом хотел его ударить, если мы погибнем, но мы спасём других. А он моментально раз и ручку на себя! И получается — я внизу, а он вверху. Я тогда немножко отстаю, только я приготовился… А он опять берет в прицел другую машину. Я подумал, ну что делать? А он смотрит на меня и улыбается. А меня зло взяло и смешно. Я вот так ему кулаком погрозил, а он рядом и ещё больше смеётся. Он же знает, что он сейчас начнёт того убивать и до меня очередь дойдет. Как выйти из положения? Как помочь? Если я проскочу, окажусь у него под прицелом. И он в это время открывает огонь, и самолёт, который вышел вперёд, взрывается в воздухе. Андрей погиб.

Взрывная волна настолько самолёт мой бросила, я оказался выше него в стороне. Переворачиваюсь, выхожу, а он сзади за мной. Я оказался опять у него под прицелом. Я шел низко от земли и на высоте примерно 50 метров стал выводить машину, он дал очередь по мне. Я слышал, как самолёт задрожал, и потом у приборов всех стали стрелки падать в разные стороны, водосистема была поражена. Вода для охлаждения мотора стала уходить, скорость снизилась, и я подумал, что если в течение пяти минут не сяду, самолет загорится у меня. Маслосистема вышла из строя и водосистема. Т. е. то, чем питается мотор, — отрезано. Вся эта история на меня сыпется, вода льется, очки я сбросил. И не обращая внимания, что за мной гонятся, произвожу посадку. Оказался наш аэродром запасной, около Керчи. И я благополучно сел. Ну и потом я уже вернулся пешком, пробираясь по этим дорогам. С этого боя я один вернулся».

Добавьте «Правду.Ру» в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Воспоминания

Дурнова (Лукша) Лариса Михайловна

Враг знал, что у дивизии есть подсобные хозяйства и регулярно обстреливал из орудий тылы. Под обстрелы попадали не только мы: неподалеку от нас стояла автомашина с передвижной дезокамерой, прачечная, а подальше в палатках расположился медсанбат. Там же, рядом, были швейная и сапожная мастерские. Когда начинались обстрелы, всем было очень страшно, а я старалась посильнее в эти моменты прижаться к своей сестре.

Шерстобитов Юрий Яковлевич

Мы сами шли по колено в грязи и тащили своих лошадей, которые тоже увязали по самое пузо. Пушки приходилось вытаскивать из этой жижи и, как и раньше, тоже тащить их на себе. Трудно было двигаться, но мы выбрались. Зато нам удалось внезапно появиться на передовой: немцы рассчитывали, что мы пойдем по дороге, а мы выбрали для себя не самый легкий и удобный путь.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

«Из адов ад». А мы с тобой, брат, из пехоты.

«Война – ад. А пехота – из адов ад. Ведь на расстрел же идешь все время! Первым идешь!» Именно о таких книгах говорят: написано кровью. Такое не прочитаешь ни в одном романе, не увидишь в кино. Это – настоящая «окопная правда» Великой Отечественной. Настолько откровенно, так исповедально, пронзительно и достоверно о войне могут рассказать лишь ветераны…

История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в одном томе

Шелестов Василий Александрович

Мальцев Николай Антонович

Союзники и противники

Современники

Тупиков Виктор Владимирович

Ивченкова Таисия Ивановна

Пока вечерами и ночами сидели в палате на дежурстве, мы вели различные беседы с больными, поскольку все они были для нас практически родными, да и они относились к нам как к дочерям. В своих беседах мы были друг с другом достаточно откровенны. Ночью, когда дежуришь, услышишь, что больному стало плохо, подойдешь к нему, погладишь его, успокоишь, поговоришь немного.

Паненко Владимир Петрович

Там нас никто не делил на опытных и неопытных: какую команду тебе дали, ту и выполняй. Куда направили, туда и топай. Тем более что мой пулеметный взвод обычно передавали для усиления различным пехотным подразделениям: сегодня ты в одной части, а завтра тебя перебрасывают совершенно в другую сторону, на другой участок фронта.

Морозова (Григулич) Антонина Георгиевна

Даже если у меня и не получался укол, то больные никак этого не показывали, лежали и терпели. Ну и я к ним обращалась всегда ласково: “Дорогуша, мой хороший, я к тебе пришла с любовью!” Больные, когда это слышали, всегда мне улыбались, ведь большую часть их составляли молодые ребята.

Еремин Александр Николаевич

Баранова Валентина Петровна

Кстати, мылись мы и в речке! И в лужах! Вот наш генерал, командующий нашим корпусом, говорил так: «Я свое хозяйство узнаю по своим девчатам. Если я вижу, что у лужи, как утки, копошатся девчата, – значит здесь мое хозяйство». А мы себе так гимнастерки чистили песком, смывали от пота и пыли. Они у нас белые были, выгоревшие, соленые.

Вечирко Владимир Константинович

Сталинград научил нас воевать. Если раньше мы шли взводами, ротами напролом, то теперь мы изменили тактику: одно отделение проходит, второе прикрывает; потом второе идет, а первое прикрывает. Там мы за каждый дом, за каждую стенку дрались.

Твердохлебова (Распопова) Ольга Ивановна

Когда мы закончили училище, нас по 3 человека забрасывали в Польшу. Мой район был Юг – Чистый хоп, Краков, Жешув. Там где то немцы построили завод, и сколько людей ни посылали, не получалось разведать, не возвращались даже. Бывало так, что девочки еще приземляются, а их уже немцы здесь ждут на мотоциклах с собаками.

Олейник Владилен Корнильевич

Андреева Нина Захаровна

Когда мы шли через Варшаву, видели, насколько она разбита была. Камень на камне. Там мы повстречались даже с фронтовыми ребятами. Оттуда нас погрузили на грузовые машины, и мы поехали по автостраде. Точно, как в одной песне… Не помню, как она называется, но там есть такая строчка: «Где две автострады идут на Берлин».

Королёв Алексей Никонорович

Немцы хорошо укрепились на станице Марьинской, поэтому бой продолжался около суток. Они так удобно разместились, что к ним невозможно было подобраться, кроме как по воде. У меня почему-то не было страха, а еще ни я, ни ребята не могли нормально сориентироваться. У меня в ушах до сих пор стоит тот крик, который я слышал, сидя в камышах. Очень много наших ребят погибло.

Солопанов Виктор Адамович

Так я был посыльным штаба командира отряда и поддерживал связь с Медведевым, Федоровым. Выбрали меня потому, что я мог слово в слово повторить задание. Перед заданием мне нужно было прочитать сообщение, запомнить его, расписаться, повторить и в путь. Передавать сообщение можно было только командиру. Никакой записки, никакого слова, потому что по дороге встречались немцы и обыскивали.

Селифонов Иван Иванович

Я когда вот говорил о боевых вылетах и о полетах на выполнение разведки, я говорил, что полет в тыл противника на пятьдесят – шестьдесят километров в составе пары – это было очень сложно, потому что, если случится встреча с противником, то силы у нас малые. И плюс еще, что при ведении разведки мы подвергались зенитному огню на пунктах немцев.

Орищенко Николай Николаевич

Командира батареи рядом не видать, командира взвода – тоже. Отступать? Отходить? Короче говоря, я притворился офицером, взял командование на себя. Приняли бой. Немцы тогда подошли очень близко. Вернулись отступавшие, и мы с ними организовали неплохую оборону. Вернулось человек пятнадцать, автоматчики, да с ним еще пулемет да ПТР. В общем, остановили немцев. Немцы покричат-покричат, мы им забросим пару осколочных, они сразу замолкают.

Мироманов Виктор Петрович

Захарченко Павел Сергеевич

Богданов Иван Семенович

Приходилось плыть, маневрируя между плавающими. Столько было убитых, столько было бревен и всякого мусора, что надо было через каждые 15-20 метров что-то привязывать, чтобы провод не тянулся, а по дну лежал. Приходилось цепляться за обломки, тела убитых. Кстати говоря, в это время все-таки воды было меньше, потому что минус 13 градусов мороз был: уже кое-где и льдины были хорошие.

Георгий Кузьмин: я швырял фашистские знамёна к Мавзолею

Бывало, прижмут крепко, надо быстро передок к пушке подать, а коноводы где-то далеко. Пока посыльный дойдет, расчет погибнет. Слух у лошадей великолепный. Я свистну три раза – она начинает рваться с привязи. Коноводы: «О! Стрела пошла! Скорее давай передок!»

Валентин Виллемсоо: я выжил в Таллинском переходе

Бой – страшное дело. Я вот сам поднимал в атаку две роты. Я не кричал ни «За Родину», ни «За Сталина», как некоторые. Сказал: «За мной, славяне». Сам выстрелил и вперед, на немцев. Но две роты, молодцы, поддержали. До врага оказалось метров сорок. Пошли в рукопашную. Немцы из автоматов в нас стреляли, но дух у нас был посильнее, чем у них.

Так вот, как только стемнеет, я с этими газетами шел к расчетам, к пушкам. Там стояла маленькая землянка, которая отапливалась печкой. Приходишь. Все садятся, кроме ночного наблюдателя: он все равно стоит. Печка горит. Я начинаю читать газеты, рассказываю, мне задают вопросы, а я отвечаю. То есть вот так проводил непосредственно политработу.

Валентина Камышникова (Гальченко): я выносила раненых с поля боя

Да, мы там были. А если нужно, хватали автоматы и сами шли в бой вместе с солдатами. Вы знаете, в тот день вода Днепра вообще была красная, пена – розовая. Лида утонула, потому что плохо плавала.

Николай Кирток: я дрался на Ил-2

Мы тогда летали восьмеркой на немецкий аэродром, там стояли истребители. Когда я атаковал, мне зенитка попала в центроплан, рядом с кабиной. И такая там образовалась дыра… что я сумел с трудом вывести самолет из пикирования. Дал команду летчикам: «Заканчиваем! Я подбит. Идем домой!» Не знаю как, но держал самолет в воздухе. Вернулся и даже посадил его.

Александр Попов: я дрался на Т-34

На пятом я вспыхнул. Уже мотор разбит, баки пробиты, солярка вся уже в танке была. Экипаж выскакивает, механику руку оторвало, радисту тоже досталось. А я впопыхах начал провод от радиостанции отрывать. Все не получалось. Радист за это время выскочил, механик вылез. А заряжающий Женька мне: «Что ты, лейтенант?» Я говорю: «Да оторвать не могу этот провод».

Галина Вырвич (Ахапкина): я свидетель трагедии армии Власова

В декабре месяце, где-то в середине, наверное, наша 2-я ударная армия начала наступление. У нас они появились ночью. Наш дом горел – немцы его подожгли… Снега тогда выпало по грудь, стоял мороз в сорок градусов. Солдаты еще не дошли до деревни, закричали: «За Родину, за Сталина!» Их там из пулеметов положили почти всех.

К октябрю 42-го нас осталось в каменоломнях совсем мало – двадцать шесть человек – и к тому времени я был уже до крайности истощен. Так истощен, что вот если палец разрежешь, то у меня бежала уже не кровь, а чуть-чуть сукровицы. А на пост же все равно надо идти. Причем там недалеко от штаба от взрыва образовалась такая вроде ниша, и они каждый раз бросали туда гранаты, чтобы беспокоить нас.

Дмитрий Шлыков: я защищал Кавказ

А на этом участке «Голубой линии» у немцев через каждые пятьсот-восемьсот метров были огневые точки, соединенные между собой траншеями. Мы несли большие потери! Там, где мы вообще не ожидали никакой опасности, немцы вырвались из очередных своих укреплений на «Фердинанде» (самоходке). Он буквально прямой наводкой выстрелил в нас.

Иду я с двумя минами на ремне, и тут вражеский миномет как бахнул! Рядом оказалась небольшая воронка, в которую я шарахнулся. Упал на дно воронки, а рядом упали, ударившись колпачками о землю, обе мои мины. Зная, как быстро срабатывают от удара взрыватели, лежу и думаю: «Ну, все, сейчас разорвут меня!», – а сам покрываюсь холодным потом.

© ООО «Издательство Яуза» СМИ «Я помню» 2000–2021 Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 25.07.2008г. зa номером Эл № ФС77-32673.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. Сайт создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.