Урок внеклассного чтения в начальной школе по теме «Рассказы Е.Пермяка»

ПОДГОТОВКА К УРОКУ: прочитать рассказы Е.Пермяка; нарисовать рисунок.

I. Организационный момент.

II. Фонетическая зарядка.

«ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА».

— Покажите голосом, что дано человеку?

— Какое, по-вашему, главное слово в пословице? Почему?

— Вывод. Для чего дана жизнь человеку?

III. Речевая зарядка.

— Прочитайте предложение жужжащим чтением и задайте соседу два вопроса.

«У ЧУЖОЙ КАЛИТКИ ЩЕКОЛДА НА ХОРОШИЕ ШУРУПЫ ПРИВЕРНУТА».

— Какие задали вопросы?

— Какие вопросы еще можно задать?

— Сколько слов в предложении?

— Из какого рассказа эти слова?

— Как понимаете выражение «чужая калитка»?

— Когда чужую калитку отремонтировали, можно ли сказать, что совершили доброе дело?

IV. Беседа о рассказах Е.Пермяка.

— Сегодня на уроке мы узнаем, какие добрые дела могут совершать ребята и кто их этому учит. А помогут нам рассказы Е.Пермяка.

(на экране телевизора портрет Е.Пермяка, даты его жизни)

(рассказ ученицы о Е.Пермяке)

Евгений Андреевич Висcов (Пермяк) родился 31 октября 1902 года в городе Перми на Урале. Этот город сыграл большую роль в его жизни: недаром писатель своей настоящей фамилии предпочел псевдоним Пермяк.

Детские и юношеские годы прошли в маленьком городке Воткинске, где мальчик жил с бабушкой, дедушкой и тетей, которые его очень любили и заботились о нем.

В Воткинске Женя учился в школе, прогимназии и гимназии. Там он освоил пять ремесел: столярное, слесарное, сапожное, кузнечное и токарное. В Воткинске стал писать свои первые заметки и стихи. Подписывал псевдонимом «Мастер Непряхин».

В 1930 году Евгений Пермяк окончил педагогический факультет Пермского университета. Вскоре уехал в Москву и стал писателем.

В годы Великой Отечественной войны Пермяк находился в Свердловске. Там он подружился с известным писателем Павлом Бажовым.

Умер Евгений Пермяк в 1982 году.

— Давайте вспомним, какие рассказы вы читали к уроку.

— Я называю первое слово, а вы продолжаете.

(все названия рассказов помещаю на доску, одновременно выставляю книги с рассказами Е.Пермяка)

— Пройдет наш урок в виде викторины. Все задания спрятаны в конвертах.

— Что нарисовано на конвертах? (дом)

— Каким, по-вашему, должен быть дом?

— Какими должны быть люди в доме?

— Кто помогает нам стать добрыми, трудолюбивыми, честными?

1 конверт «Предметы из рассказов».

— Из какого рассказа эти предметы?

— Как они связаны с героем?

— Кто научил детей делу?

— Кто помогал в работе?

— Какие хорошие качества появились у детей?

2 конверт «Собери пословицу».

— В четверках составить пословицы. Объяснить смысл.

«ДЕРЕВО ДОРОГО ПЛОДАМИ, А ЧЕЛОВЕК ДЕЛАМИ»

«БЕЗ ТРУДОВ НЕТ И ПЛОДОВ»

«БЕЗ ТРУДА ЖИТЬ – ТОЛЬКО НЕБО КОПТИТЬ»

«КОНЧИЛ ДЕЛО – ГУЛЯЙ СМЕЛО»

«МАЛЕНЬКОЕ ДЕЛО ЛУЧШЕ БОЛЬШОГО БЕЗДЕЛЬЯ»

«ДЕРЕВО СМОТРИ В ПЛОДАХ, ЧЕЛОВЕКА В ДЕЛАХ»

— О чем эти пословицы?

— Найдите и прочитайте в рассказах Е, Пермяка то место, где говориться о том, как дети учились трудиться, и кто им помогал.

(выборочное чтение учащихся)

— Прочитайте, как взрослые хвалили детей.

(выборочное чтение учащихся)

— Расскажите, чему вы научились дома, у кого?

— Зачем вас дома учат трудиться?

— Какими вас хотят видеть взрослые?

VII. 3 конверт. «Киножурнал «Ералаш».

— Всегда ли дети бывают хорошими, выполняют все просьбы, трудятся?

— Посмотрите отрывки из киножурнала «Ералаш» и дайте ответ на вопрос.

(по телевизору показываю отрывки из киножурнала «Ералаш»)

— Понравились вам поступки детей?

— Что не понравилось? Как должны вести себя ребята?

— Хотели ли вы быть такими? Почему?

VIII. 4 конверт «Кроссворд».

— Если вы правильно отгадаете, то получится главное слово нашего урока.

— Какое слово получилось?

— Почему это слово является главным?

— Каким качествам нас учат в семье? (одновременно с ответами детей выставляю на листочках названия качеств человека)

— Что у нас получилось?

— Кто нам помог построить дом?

— Каким должен быть человек, чтобы прожить хорошую жизнь?

IX. Подведение итогов.

— Какой вам рассказ больше всего запомнился? Почему?

Подготовка к сжатому изложению по тексту Евгения Андреевича Пермяка «Перо и чернильница»

Цель: Обучать лингвистическому и содержательному анализу текста. развивать творческие возможности школьников.

Просмотр содержимого документа

«Подготовка к сжатому изложению по тексту Евгения Андреевича Пермяка «Перо и чернильница»»

МКОУ Теньковская СШ

Подготовка к сжатому изложению по тексту Евгения Андреевича Пермяка «Перо и чернильница» (упр.513)

Автор: учитель русского языка и литературы

Чернова Наталья Сергеевна

Двадцать седьмое февраля. Классная работа

Евгений Андреевич Пермяк

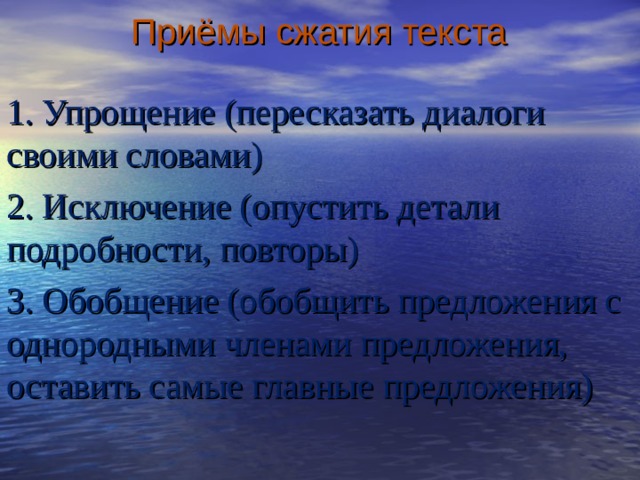

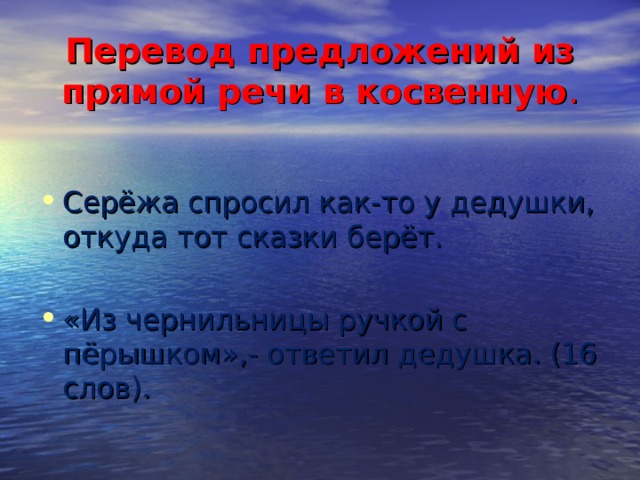

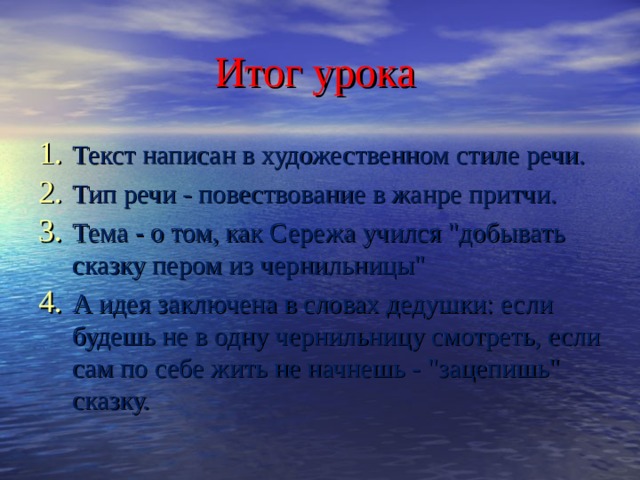

Приёмы сжатия текста

1. Упрощение (пересказать диалоги своими словами)

2. Исключение (опустить детали подробности, повторы)

3. Обобщение (обобщить предложения с однородными членами предложения, оставить самые главные предложения)

Работа с терминами.

ПРИТЧА – небольшой рассказ, содержащий поучение в иносказательной, аллегорической форме. Иносказание, аллегория – изображение отвлечённого нравственного понятия или явления через конкретный образ. Притча – иносказательный рассказ с поучением

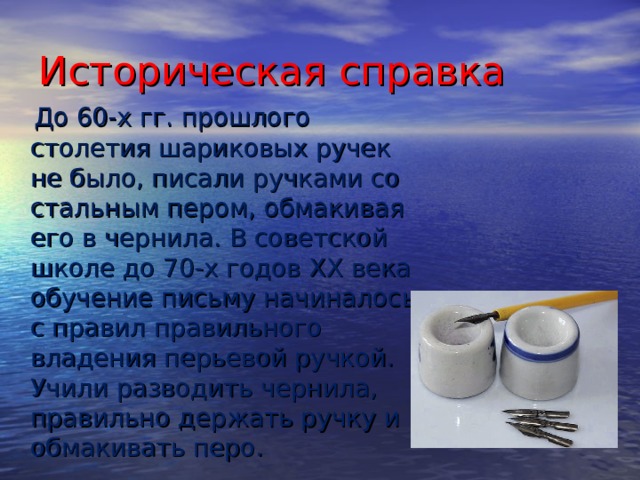

До 60-х гг. прошлого столетия шариковых ручек не было, писали ручками со стальным пером, обмакивая его в чернила. В советской школе до 70-х годов ХХ века обучение письму начиналось с правил правильного владения перьевой ручкой. Учили разводить чернила, правильно держать ручку и обмакивать перо.

Евгений Андреевич Пермяк «Перо и чернильница».

— Скажи, дедушка, — как-то спросил Серёжа, — откуда ты сказки берёшь?

— Из чернильницы, мой дружок, из чернильницы.

— А как ты их оттуда достаёшь, дедушка?

— Ручкой с пёрышком, милый внук, ручкой с пёрышком.

— Да нет, мой маленький, так сказку не выудишь, — говорит дедушка.

— Сперва из чернильницы нужно добыть палочки да научиться их в тетрадку переносить.

А потом и сказка может зацепиться.

Поступил Серёжа в школу. Стал из чернильницы сказку добывать. Сначала палочки. Потом крючки. Потом буквы. А потом и слова. Много тетрадок исписал Серёжа, а сказка не зацепляется.

— Почему это, дедушка, так? Может быть, чернила у меня жидкие, или чернильница мелкая, или перо тупое?

— Не горюй, Сергей!—утешает дед. — Придёт время — не только сказку, а может быть, что-нибудь покрупнее вытащишь. Если, конечно, не в одну чернильницу смотреть будешь, если без людей, сам по себе, жить не начнёшь — тогда и чернила будут гуще, и чернильница глубже, и перо острее. Не всё тогда понял малый, а дедову притчу запомнил. На ус намотал — другим пересказал.

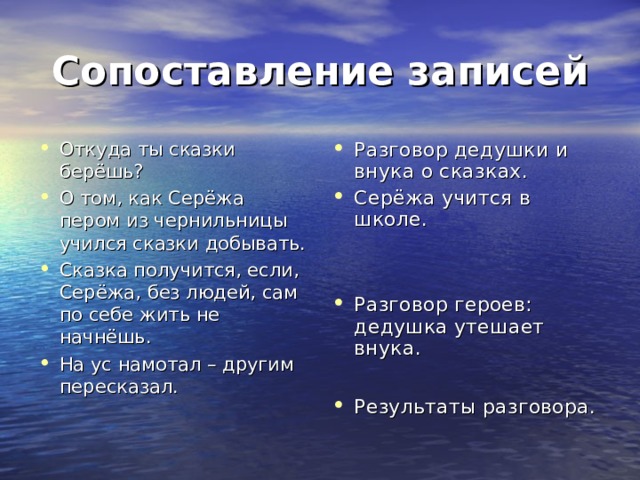

О чем этот текст? Как бы вы сформулировали его тему

О том, как Сережа пером из чернильницы учился сказки добывать

Что значит добывать?

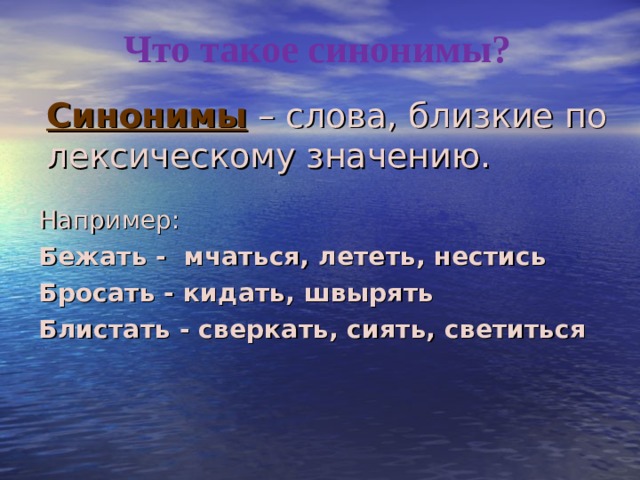

Что такое синонимы?

Синонимы – слова, близкие по лексическому значению.

Какие синонимы этого слова использует писатель в тексте?

Как дедушка успокоил своего внука? Что он ему объяснил?

Сказка получится, если Сережа без людей, сам по себе жить не начнет

Как понимать дедушкины слова? Чему мудрый старый человек хочет научить маленького?

Чем завершается рассказ? Как Сережа отнесся к словам дедушки?

Что такое фразеологизмы?

Фразеологизм – устойчивое сочетание слов.

зуб на зуб не попадает – замерз,

зарубить на носу – запомнить,

как в воду глядеть – предвидеть.

Автор в тексте использует фразеологизмы.

Как вы понимаете это фразеологическое сочетание?

Принять во внимание, запомнить с какой-либо целью, принять в соображение.

— Скажи, дедушка, — как-то спросил Серёжа, — откуда ты сказки берёшь? — Из чернильницы, мой дружок, из чернильницы. — А как ты их оттуда достаёшь, дедушка? — Ручкой с пёрышком, милый внук, ручкой с пёрышком. — Как рыбу удочкой? — Да нет, мой маленький, так сказку не выудишь, — говорит дедушка.

— Сперва из чернильницы нужно добыть палочки да научиться их в тетрадку переносить. А потом и сказка может зацепиться. Поступил Серёжа в школу. Стал из чернильницы сказку добывать. Сначала палочки. Потом крючки. Потом буквы. А потом и слова. Много тетрадок исписал Серёжа, а сказка не зацепляется. — Почему это, дедушка, так? Может быть, чернила у меня жидкие, или чернильница мелкая, или перо тупое? — Не горюй, Сергей!—утешает дед. — Придёт время — не только сказку, а может быть, что-нибудь покрупнее вытащишь. Если, конечно, не в одну чернильницу смотреть будешь, если без людей, сам по себе, жить не начнёшь — тогда и чернила будут гуще, и чернильница глубже, и перо острее. Не всё тогда понял малый, а дедову притчу запомнил. На ус намотал – другим пересказал.

сказки, из чернильницы, как, достаёшь, ручкой с пёрышком.

Сказки из чернильницы.

Поступил в школу, из чернильницы, сказка не зацепляется.

Сказка не зацепляется.

утешает, придёт время, не только собой будешь занят.

дедову притчу запомнил.

Дедову притчу запомнил.

1. Сказки из чернильницы.

2. Сказка не зацепляется.

3. Дедова притча. Жить с людьми, а не самому по себе.

4. Дедову притчу запомнил.

Какая форма речи преобладает в тексте?

Конспект урока по литературному чтению на родном (русском) языке в 4 классе по теме: «Нравственные поступки героя в рассказе Е. Пермяка «Пичугин мост»»

специалист в области арт-терапии

по литературному чтению на родном (русском) языке

« Нравственные поступки героя в рассказе Е. Пермяка

Тип урока: формирования навыков и умений.

Цель урока : Познакомить учащихся с новым разделом, с творчеством писателя; добиться понимания рассказа, отработать навыки выразительного чтения; сформировать навык сравнения и анализа; развивать память, внимание, речь; развивать интерес к информации, которую несет текст, развивать представления учащихся о доброте и добрых поступках, воспитывать в детях стремление совершать добрые поступки.

Планируемые результаты УУД:

Личностные УУД: проявляют умение слушать и слышать собеседника, умение правильно излагать свою точку зрения, свою оценку прочитанного произведения; проявлять нравственные качества (доброта, чуткость, внимание);

регулятивных УУД: удерживают цель деятельности до получения результата, осуществляют контроль деятельности;

познавательных УУД высказывают предположения, обсуждают проблемные вопросы, понимают смысл читаемого произведения;

коммуникативных УУД: воспринимают текст с учетом поставленной учебной задачи, находят в тексте информацию необходимую для ее решения.

Предметные УУД: умеют прогнозировать содержание раздела; читать вслух и отвечать на вопросы по содержанию; выделять основные события;

Рассказ Е.Пермяка “Пичугин мост”;

карточки для индивидуальной работы;

-Подарите свою улыбку мне, а я улыбнусь вам. Подумайте о чём-то хорошем, приятном. Давайте в таком прекрасном настроении и проведём сегодняшний урок.

2.Мотивация к учебной деятельности.

-Прочитайте выражение «Без добрых дел нет доброго имени».

-Как вы его понимаете? (Ответы учащихся.)

-Действительно, именно от поступков, совершаемых человеком, зависит, какой он на самом деле человек и будут ли помнить о нем люди.

-Что значит быть хорошим человеком?

-Ребята, пришло время помечтать. Закройте глазки и представьте себе, что у вас появилась волшебная палочка и вы стали добрым волшебником.

— Подумайте, какое бы доброе дело вы совершили. (Учащиеся, передавая друг другу «в олшебную палочку», рассказывают , какое бы доброе дело они совершили.)

-Слушая вас, я еще раз убедилась в том, что у вас добрые сердца.

В этом мире огромном, в котором живем я и ты,

Не хватает тепла, не хватает людской Доброты.

Будем вместе учиться друг друга беречь и любить,

Будем вместе учиться друг другу, как звезды светить.

— Составим азбуку добрых слов, вспомним хорошие добрые слова на букву «Д». (Добрый, дорогой, дружный, добросердечный, душевный, доброжелательный.)

-Я очень рада, что наша азбука пополнилась хорошими словами! Все эти добрые слова характеризуют главного героя из рассказа Е. Пермяка «Пичугин мост». Какое же доброе дело он совершил? Об этом мы узнаем после прочтения рассказа.

-Сегодня мы прочитаем рассказ Е. Пермяка «Пичугин мост». О чем вам говорит название рассказа?

-Проверим ваши предположения.

4. Усвоение новых знаний и способов действий.

Вводное слово учителя о писателе.

Книги Евгения Пермяка переведены на многие языки, издавались во многих странах. Он награжден двумя орденами, медалями. Умер Евгении Пермяк 17 августа 1982 г. в Москве.

Первичное чтение рассказа.

-Какое чувство вызвало у вас это произведение?

Проверка первичного восприятия рассказа (индивидуальная работа)

Тем, кто внимательно слушал рассказ, будет легко справиться со следующим заданием. Я читаю вам фразы, а вы ставите «плюс», если согласны с высказыванием, и «минус» — если не согласны.

Три мальчика были родными братьями.

Первый мальчик мечтал о полете на Луну.

Речка называлась Быстрянка.

Сема Пичугин тоже думал о подвигах.

Перильца для мостика делали вместе с ребятами.

Шоссейная дорога проходила по той самой тропинке, по которой ребята бегали в школу. ( Учащиеся проверяют ответы друг друга.)

Колхоз – сельскохозяйственная организация, населенный пункт

Подвиг – героический поступок, совершённый в трудных условиях.

Первичная проверка понимания.

1. Назовите героев произведения. Что мы о них узнали?

О чем мечтали друзья Семы?

2.Что такое подвиг? О каких подвигах говорят ребята в рассказе Н. Пермяка?

3.Как вы думаете, зачем мальчик сделал этот мост?

Можно ли было его не делать? Почему?

Какой мостик сделал Сема? Почему Сема Пичугин не считал построение моста подвигом?

4.Почему мост называется «Пичугиным»?

Каким мостом заменили мостик из ветлы?

А какой сейчас мост в деревне?

-Ребята, какое доброе дело совершил Сёма? (построил мост).

-Давайте и мы попробуем построить мост.

-Какой бы он у нас получился, если бы мы взялись за дело?

— Возьмите соседа за руку и постройте ваш мост.

5. Закрепление знаний и способов действий.

*Назовите черты характера Семы? Найдите в тексте слова, каким его описывает автор (тихий, молчаливый).

*Какие опасности ждали ребят, если они ходили коротким путем? Найдите в тексте.

*Почему Сема стал строить мост? Что нового о характере Семы вы узнали? (Заботливый, чуткий, думал о людях.)

*Было ли легко Семе в его работе? Докажите словами из текста.

*Как проявил себя Сема в этой работе? (Трудолюбивый, старательный, настойчивый.)

*Найдите и зачитайте отрывок, в котором говорится, как был построен мост.

*Как ты считаешь можно ли это назвать подвигом?

*Почему мосту не стали давать другое название? (Люди помнят хорошие дела.)

*Какие добрые дела совершали вы?

*Чему научил вас рассказ?

6.Работа с пословицами

Еще издавна люди считали доброту самым ценным качеством человеческой души и самым лучшим ее украшением. Эту мысль они отразили в пословицах, которые передаются из уст в уста.

Объясните их смысл.

Выберите те пословицы, которые наиболее точно отражает главную мысль рассказа.

Труд кормит, а лень портит.

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.

Не спеши языком, торопись делом.

Жизнь дана на добрые дела.

— С каким произведением мы познакомились? Кто автор?

— Чему научил вас рассказ?

— Ребята, как вы думаете, в каких случаях человек становится известным?

— Как вы думаете, что может сделать ваш ровесник, чтобы стать известным?

— Кто хочет быть похожим на Сёму Пичугина?

— Случалось ли вам в жизни совершать поступки ради других людей?

У вас на партах у каждого лежат сердечки трёх цветов. Если вам было легко справляться с заданиями – возьмите красное сердечко, если пришлось подумать – розовое, а если вызвало трудности – жёлтое.

Давайте наклеим наши сердечки на наше большое сердце. Посмотрим, какой цвет преобладает. Как замечательно мы с вами поработали на уроке.

8.Домашнее задание (по выбору):

Пересказ рассказа от своего лица.

Составить рассказ о добром поступке от третьего лица.

Написать эссе на тему «Совершают ли добрые дела ради известности?»

14. Сжатое изложение.

1. Прослушав текст первый раз, выписывайте ключевые слова. Старайтесь также понять, к какому стилю и типу речи относится текст и какова его структурная особенность. Затем решите, из скольких частей состоит текст и составьте его план.

2. При втором прослушивании, проверяйте, правильно ли вы составили план, уточняйте список ключевых слов и обдумывайте, какая информация является основной, а какая — второстепенной.

3. Напишите сжатое изложение, используя прием исключения примеров, деталей, содержащихся в тексте, а также прием обобщения информации, содержащейся в каждой части текста.

Красавец и умница

Как вы думаете, о ком пойдет речь в тексте с таким заголовком? Думаю, никогда не догадаетесь! Мы будем говорить о … шакале. Слово это в приложении к человеку оскорбительное. В африканских деревнях шакалов тоже не любят: украдет все, что плохо лежит. Но каков он в дикой природе? Давайте присмотримся к этому не очень приятному на первый взгляд существу и разберемся, почему оно вызывает невольное уважение и даже восторг, если на него взглянуть беспристрастно.

Вот он стоит в стороне от дороги. Ну разве не красавец? Похож одновременно на нестарого волка и на лисицу. Большие уши – торчком. Внимательные глаза. Для лисицы он слишком поджарый – стоит на тонких длинных ногах. Но мордочка лисья, лукавая. И хвост тоже лисий – пушистый, с черным концом. Подборист, строен, можно сказать, изящен. Окраска рыжая…

Шакал прекрасно чувствует, с кем и как надо себя вести. Особенно поражает его отношение с царём зверей. Вот шакал услышал ночью — охотятся львы. И сейчас же в ту сторону! Прибегает, когда сильные звери уже пируют. Шакал хорошо понимает: силой тут ничего не добьёшься, но ловкостью и хитростью можно. Вообще львы к шакалам относятся снисходительно и, как утверждают учёные, наблюдающие за жизнью животных, даже готовы им что-то по мелочи уступить из еды. Но шакал терпеливо ждёт своего часа, зная, что львы ленивы и благодушны. Наевшись, они любят сладко поспать. В это время львы никому не страшны. Шакалы же вьются около сытого льва, как будто прибежали навестить доброго дядюшку. Но как только шакал почувствует, что повелитель саванны болен и слаб, лежит исхудавший, беспомощный, в ожидании смерти, то непременно воспользуется этим. Ничего странного в этом нет — у дикой природы свои правила и законы.

Шакалы — прекрасные семьянины. Воспитанием малышей занимаются оба родителя: кормящая самка остаётся в норе, самец же неутомимо носит семейству еду. Если один из родителей погибает — потомство обречено. Но есть поразительный механизм выживания, позволяющий пережить это трудное время малышам. Вблизи родителей держатся молодые шакалы из предыдущего выводка. Они уже умело охотятся и вместе с отцом носят в норы еду, следят за младшими братьями, когда те беспечно ещё играют возле жилища. Установлено, что если пара шакалов растит потомство без помощи старших детей, из выводка до самостоятельной жизни из четырех-пяти малышей доживает только один, а при помощи старших братьев — три, а то и четыре.

Да, на сцене дикой природы шакал не очень заметный герой. Но для нас этот зверь своим обликом, образом жизни и поведением чрезвычайно интересен. А в сложном узоре жизни он играет роль санитара — предупреждает болезни, стимулирует появление на свет потомства у самых сильных, самых приспособленных к жизни.

15. Сжатое изложение. 1. Прослушивая текст в первый раз, записывайте ключевые слова.

При втором прослушивании составьте план текста, отразив в нём основную информацию.

Обдумайте, какую информацию можно считать второстепенной и почему.

Опираясь на ключевые слова и план текста, напишите сжатое изложение, передавая в нём только главную информацию.

Вот и Святки прошли. Пушкин стоял у окна неодетый, он чистил щёточкой зубы и глядел на сугробы, на отягчённые снегом деревья. Нет, никто не приедет! Няня вчера говорила, что кот замывал гостей, а никто не приехал. И Святки прошли.

И в ту же минуту Пушкин услышал весёлый перекат бубенцов. Было всего около восьми утра: если и впрямь это гость, то издалёка! И вдруг увидал, как несётся дикая тройка, ворота распахиваются, сани на двор: барин, слуга — без ямщика! Что-то мелькнуло родное, и Пушкин порывисто выскочил на крыльцо. Разгорячённые кони протащили возок мимо подъезда — прямо в сугроб, а оттуда бежал уже, путаясь в шубе, утопая в снегу. Милый, нежданный Пущин! Александр едва не соскочил к нему в снег. Он вовсе не чувствовал холода и стоял, переступая от нетерпения с ноги на ногу, в длинной ночной рубашке, с приветливо поднятыми вверх руками. Пущин его целовал и обнимал и, опахнув своей тёплою шубой, потащил скорей в дом. Няня так и застала их в комнате. И впрямь, как сороки, они стрекотали: междометиями, возгласами; волнение, радость прерывали их голоса. Она поняла только одно, что кто-то, должно быть, очень желанный, и кинулась сама обнимать незнакомого гостя.

За обедом болтали они, перескакивая с предмета на предмет, понимая друг друга с полуслова. Няня глядела на них и любовалась. Пушкину вдруг загорелось непременно поехать в Тригорское, показать своих милых соседей, но Пущин отговорился и сказал, что привёз «Горе от ума», вещь замечательную. Потом Пушкин читал Грибоедова вслух. Пущин сидел и внимательно слушал, он очень любил чтение Александра. Как часто, бывало, знакомые стихи звучали для него совсем неожиданно и образы, бывшие в тени, вдруг выступали, как освещенные солнцем. Пушкин читал и своё, но немного, так как уже стало смеркаться. Сидя вдвоём на диване, глядели они, как синие сумерки полнили комнату. В молчании опять накипала та особая душевная близость, которую страшно спугнуть громким, отчётливым словом. Пущин был весь полон дыханья поэзии, точно бы к другу он заглянул в самое сердце, что приоткрылось ему со всей полнотой.

Но под конец такая понятная грусть овладела обоими. Пушкин так живо представил себе, как опять останется один. Если бы никто из друзей и не приехал, его одиночество не стало бы столь явным. А лошади у крыльца уже потряхивали бубенцами. Видно, пришел час расставанья. Пущин глядел на смуглое милое лицо опального друга и чувствовал, как ему больно было покинуть его.

Так после этих снежных Михайловских святок судьба подарила Пушкину свидание с другом.

16. Сжатое изложение. 1. Прослушайте текст и объясните, можно ли в качестве заголовка использовать последнюю фразу и почему.

2. Второй раз прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Используйте следующие приемы сокращения: исключение (изъять диалог), обобщение (передать содержание текста в обобщённой форме), упрощение (упростить и сократить последний абзац, где подведены итоги и выражена идея текста).

Наградил как-то трёх братьев великий волшебник, по имени Труд, счастливыми часами за хорошую работу и сказал:

А чем их заводить, товарищ великий волшебник Труд?

Совестью! — ответил Труд и пошёл другим раздавать счастливые часы.

Прицепили братья на цепочки свои часы и стали думать, как дальше жить в новой жизни, в которой всё можно и всё дозволено.

—А не гульнуть ли, — спросил сам себя старший брат, — чтобы пыль столбом, чтобы небу жарко было?

Спросил он так себя и пошёл гулять, плясать, пиры пировать, на гармошке играть.

Второй потише был. Спать он любил. Поест, попьёт — и на бок, а до этого велит счастливым часам головокружительные сны показывать.

А третий брат свои тайные думы держал в голове. Очень хотелось ему во всём первым быть. Умнее стать. Всех превзойти. Все науки изучить, на всех языках разговаривать, всякое искусство одолеть.

Время идёт, счастливые часы тикают, не останавливаются, и каждый из братьев по-своему распоряжается своей жизнью, своим временем.

Мало ли, много ли прошло лет — никто не мерил. Настал день, пришла минута, когда остановились счастливые часы у старшего брата. Ни тпру ни ну им не помогает. Как умерли! Кончился пир горой, оборвалась пляска на том колене, на каком часы остановились, и гармонь стихла, будто ей голос перехватило. И второй брат, не доглядев сладкого сна, проснулся. И тоже понял, что нечем ему свои счастливые часы завести. Всю совесть проспал.

А третий брат тем временем изо всех учёных самым учёным стал. Не только все человеческие языки превзошёл, но и с птицами запросто мог переговариваться. А уж насчёт всяких искусств, то хоть на арфе, хоть в опере — всё может. Поёт и рисует. Из мрамора высекает, стихи сочиняет, как семечки щёлкает. А.

А часы у него тоже остановились.

Это как же так? Отчего, почему, по какому случаю, великий волшебник Труд? Я не спал, не гулял, как те двое. Денно и нощно трудился по совести!

А по совести ли? — спросил его Труд. — Для кого ты науки изучил, искусства постиг? Кому ты этим пользу принёс? Чьё сердце согрел? Чьи глаза ими порадовал? Себя только тешил.

Опустил третий брат голову. Молчит. А что он сказать может, коли совести у него тоже не оказалось, чтобы ею счастливые часы завести.

Сошлись братья и задумались. И было над чем.

Не зря же один мудрец сказал: «Человек в труде познаётся, а в отдыхе раскрывается».

17. Сочинение-рассуждение. На основе сказки Е. Пермяка

«Счастливые часы») напишите сочинение-рассуждение, объясняя, как вы понимаете смысл пословицы: «Человек в труде познаётся, а в отдыхе раскрывается». Продумайте аргументы, с помощью которых вы будете подтверждать свою точку зрения. Используйте в качестве аргументов факты, содержащиеся в указанном тексте, и /или собственные жизненные наблюдения.

18. Сжатое изложение. 1. Прослушайте текст и объясните, о чем он? Какой подтекст выражен в сказке? Попробуйте выразить его, сформулировав в виде сложноподчинённого предложения.

Второй раз прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Используйте следующие приёмы сокращения: исключение (изъять диалог), обобщение (передать содержание текста в обобщённой форме).

Составьте план сочинения-рассуждения на тему «Кем лучше быть: ведущим или ведомым?». Продумайте аргументы, с помощью которых вы будете подтверждать свою точку зрения, отразите их в плане. Используйте в качестве аргументов факты, содержащиеся в прочитанном тексте.

По составленному вами плану подготовьте устное высказывание на указанную тему.

В одном новом велосипеде жили-были два колеса. Переднее и Заднее – ведущее и ведомое. Так как ведущего от ведомого отличить иногда очень трудно и на этой почве нередко возникают споры, велосипедные колеса тоже заспорили.

Заднее Колесо утверждало:

— Если я двигаю велосипед, если я его веду – значит, я и есть ведущее колесо.

Переднее Колесо на это резонно отвечало:

— Где видано, чтобы ведущий шел позади, а ведомый спереди? Я качусь первым и веду тебя по моему следу. Значит, я и есть ведущее колесо.

На это Заднее Колесо приводило пример с пастухом и баранами.

— Когда пастух гонит баранов, он тоже находится позади, но никто не скажет, что бараны ведут пастуха, а не он их.

— Как тебе не стыдно? – взвизгнуло на повороте Заднее Колесо. – Это нелепое сравнение по внешнему сходству. Нужно смотреть глубже. Мои спицы напряжены до предела. Я, изнашивая преждевременно мою шину, привожу тебя в движение. И ты бежишь налегке. На холостом ходу. Да еще виляешь, куда тебе вздумается, и при этом называешь себя ведущим колесом.

Пролежав так некоторое время на обочине дороги, колёса поняли, что без ведущих колёс нет движения, как и без ведомых. Они убедились на собственном опыте, что ведущим и ведомым быть одинаково трудно и одинаково почётно даже в таком простейшем колёсном объединении, как велосипед, не говоря уж об автомобиле, поезде, а также о более сложных содружествах колёс, шестерён, маховиков и прочих деталей, составляющих единое целое в разумном и сознательном взаимодействии всех для успешного продвижения.

19. Сжатое изложение. 1. Прослушайте два текста Евгения Пермяка, сравните их содержание и основные мысли, которые выражены в подтексте каждого мини-текста. Сформулируйте и запишите основную мысль, которая является общей для обоих текстов.

2. Два раза прослушайте первый текст и напишите сжатое изложение. Используйте следующие приёмы сокращения: исключение (изъять диалог), обобщение (передать содержание текста в обобщённой форме).

В новую избу навесили хорошую Дверь. Красивую Дверь. И все её хвалили, потому что Дверь легко открывалась и плотно закрывалась, не пропускала зимнюю стужу. Вообще Дверь не в чем было упрекнуть, и о ней перестали говорить. Зато в избе очень много разговаривали о рамах. И как о них можно было не говорить, когда они были плохими. С трудом открывались и закрывались. Набухали. Пропускали холод.

Рамам уделялось много внимания, и это обозлило завистливую Дверь.

— Вот вы как, — сказала она, — я покажу вам, как не замечать меня, — и стала коробиться, кривиться, скрипеть.

Её подстругивали, выпрямляли, утепляли. Нянчились с нею, сколько могли. Её петли часто смазывали маслом, а она не унималась, скрипела. Скрипела с таким остервенением, что это стало невыносимым для окружающих.

Тогда её сняли с петель и выбросили в дровяник. На её место навесили другую. Обычную сосновую дверь, которая честно служит в избе до сих пор, зная, что легко открываться и плотно закрываться вовсе не какие-то особенные достоинства, а её верные обязанности.

Выброшенная же в дровяник Дверь вскоре поняла, что вне избы и без избы она ничего собой не представляет. Ровным счётом ничего. Даже скрипеть не может вне избы.

Такова печальная история одной зазнавшейся Двери, которая оказалась в одиночестве.

Расхвастался как-то Репейник:

Никто так, как я, о своём роде-племени не заботится. Всюду расту. Везде свои семена сею. Мои репьи к кому хочешь прицепятся. Хоть к лисьему хвосту, хоть к медвежьей шкуре, хоть к доброму молодцу. Прицепятся — не отцепятся. А отцепятся — в землю высеются.

Подумаешь, какой заботливый нашёлся, — возмутился воздушный Одуванчик. — Вот я так изо всех хитрецов хитрец. Мне ветер служит. По всему свету мои семена-пушинки разносит. Во всех странах мои детки растут. Куда ветер подует — туда и летят.

А я, господа сорняки, ради своих ребятушек себя не жалею. От корня отрываюсь, по полям катаюсь, на хорошие земли детушек пристраиваю. Не то что ленивая пшеница — беззаботная мать. Будто и не хочет сынов-дочек в люди вывести.

Так говорил старый сорняк Перекатиполе.

Конечно, не всё ерундовою ерундой бывает, что твой ум не понимает. Только у господ сорняков было принято: что для них тёмный лес, то и плохо, что для них туманно, то и обманно. Вот и набросились на пшеницу: зачем не по ним живёт-растёт да ещё и молчит, чудачка неотёсанная.

Кривляка она, для чужих людей старается, притворяется, — не унимался Репейник.

Мне довелось цвести неподалёку, — вмешался Одуванчик, — так, поверите ли, обо мне, скромном любимце солнца, пшеница будто и не слыхивала. Никаких подробностей о моей

воздушной красивой жизни не знает. Чем только живёт-дышит?

— Да уж, сколько ни колоситься, нас ей не обойти, не обогнать, даже вровень не встать. Бедняжка думает, что счастлива!

Пшеница на это даже не обратила внимания. Она росла себе да помалкивала. Зачем подлаживаться к ветру? Ей и в голову не приходило прибегать к уловкам и хитростям.

Она жила для людей, кормила их, а люди, как могли, оберегали драгоценные пшеничные всходы от хватких одуванчиков, надоедливых репьёв и разных других самозвонов.

20. Сжатое изложение. 1. Сначала по заголовку постарайтесь определить, какой проблеме посвящен данный текст и какова позиция автора.

При первом прослушивании текста проверьте свои предположения и определите, какие точки зрения существуют по вопросу, поставленному автором текста и какой из них придерживается автор. Постарайтесь также определить, из скольких частей состоит текст.

При втором прослушивании составьте тезисный план текста.

Напишите сжатое изложение, используя приём обобщённой передачи содержания каждой смысловой части текста.

21. Сжатое изложение. 1. Сначала по заголовку постарайтесь определить, какой проблеме посвящен данный текст и какова позиция автора. Затем прочитайте текст, проверяя свои предположения. Объясните, какие точки зрения существуют по вопросу, поставленному автором текста. Какой из них придерживается автор?

При втором чтении текста выпишите ключевые слова, являющиеся терминами, и составьте план текста.

Третий раз вдумчиво прочитайте текст, а затем напишите сжатое изложение. Используйте следующие приёмы сокращения: исключение (изъять второстепенную информацию), обобщение (передать содержание всех четырёх частей текста в обобщённой форме).