Проект методической разработки «Лингвистические сказки на уроках русского языка»

специалист в области арт-терапии

Лингвистические сказки как форма эвристического метода работы на уроках русского языка

Таким образом, формирование эффективной личности происходит посредством освоения учащимися различных видов деятельности и, как следствие, накоплением опыта в результате проделанной работы.

Рекомендуемые разработчиками новых стандартов методы работы являются для учителя, как непосредственно инициатора и организатора урочной и внеурочной деятельности хорошим подспорьем для столь ответственной работы.

Уроки выдачи материала остались в прошлом. Основной чертой урока согласно ФГОС является присутствие познавательного интереса и сформированность мотивации к учебной деятельности у обучающихся, а также наличие на уроках условий, способствующих творческому мышлению школьников.

Среди множества методов работы на уроках нового поколения чаще всего педагогами отдается предпочтение трем основным:

-методу мозгового штурма

-методу проблемного обучения (эвристическому)

Главной задачей форм и методов эвристического обучения является получение обучающимися новых образовательных результатов :сочинений, идей, исследований, художественных произведений и других видов работ, выполненных посредством активизации творческого мышления.

Разновидностью метода проблемного обучения являются:

-дистанционные и очные проекты

-метод «морфологического ящика»

-метод образного видения

Таким образом, целями моего проекта является:

1.Выявление различных видов лингвистической сказки как способа развития творческих способностей, активизации мыслительной деятельности, а также формирование навыков решения различного рода проблем, возникающих в процессе деятельности у обучающихся;

2.Выявление продуктивности применения лингвистической сказки на уроках русского языка.

1.Определение способов подачи лингвистических сказок, как разновидности образного видения эвристического метода обучения и применения их на практике с целью выявления продуктивности данного вида работы на уроках русского языка;

2.Организация процесса овладения знаниями на уроках русского языка посредством применения различного рода лингвистических сказок и способов их подачи.

4.Анализ, систематизация групп сказок и применение их на практике.

Проанализировав различные лингвистические сказки, я сделала вывод : для определенного типа урока присуща та или иная группа сказок.

Таким образом, по цели использования лингвистические сказки можно разделить на следующие группы:

-сказки-игры, предполагающие активное участие школьников в сюжетном действии сказки;

-сказки-упражнения, позволяющие учителю формировать определенные умения и навыки школьников (сказки в данном случае выступают в качестве занимательного дидактического материала);

-информативные сказки, посредством которых учитель вводит новые понятия, факты, знакомит с законами языка;

-сказка как вид работы по развитию речи (сочинение детьми лингвистических сказок).

В лингвистических сказках учебный языковой материал подается в занимательной форме, что помогает учащимся его запомнить. Использование лингвистической сказки на уроке любого типа, на любом его этапе (при объяснении нового материала, в ходе его закрепления, повторения и обобщения) задействует различные виды памяти: оперативную, проявляющуюся в ходе выполнения определенной деятельности; смысловую, основанную на установлении в запоминаемом материале смысловых связей; непроизвольную, нацеленную на запоминание без специальной установки; произвольную, основанную на запоминании со специальной установкой.

Лингвистические сказки я подавала на уроке различными методами: посредством слова учителя, слова учителя с элементами беседы, слова учителя с последующим фронтальным опросом, а также в готовом варианте сказки или рассказа. Полезным в плане развития речи является сочинение учащимися собственных лингвистических сказок.

Лингвистические сказки, используемые на уроках русского языка, помогли повысить творческую активность детей, сконцентрировать внимание учащихся, провести урок в оптимальном режиме развития школьников, создать благоприятную эмоциональную атмосферу обучения и общения в учебном процессе, что является непременными условиями формирования интереса. Но на мой взгляд, лингвистическую сказку не стоит использовать на каждом уроке. Это может создать иллюзию несерьезности, и необязательности изучения русского языка.

На своих уроках я попробовала использовать различные приемы, повышающие интерес учеников к русскому языку, особое внимание уделяю лингвистической сказке. Чтобы «оживить» теоретические правила учебника, я стала объяснять материал через образы героев лингвистических сказок. При этом интерес учащихся к урокам русского языка заметно возрарос. Главное – организовать работу на уроке так, чтобы каждый ребёнок соотносил «сказочный» материал с теоретическим материалом учебника.

Сказки на уроках русского языка применяю:

— в качестве дидактического материала;

— как средство, помогающее организовать объяснение нового материала, повторение и обобщение усвоенного ранее;

как творческое задание (сочинение детьми лингвистических сказок).

I. При изучении любой темы сказки были использованы мною в качестве дидактического материала, особенно эффективны при изучении таких разделов, как “Лексика”, “Словообразование”, «Морфология» (“Имя существительное”, “Имя прилагательное”, “Глагол”).

Возможны следующие задания:

Задание 1. Найдите противоположные по смыслу слова (антонимы), выделите среди них антонимы разнокоренные (день – ночь, добро – зло) и образованные от одного корня при помощи отрицательной частицы не (добрый – недобрый, счастье – несчастье).

1. Однажды спорили Правда и Кривда: как лучше жить – кривдой или правдой?

3. Зачем ко мне пожаловал, добрый молодец? Волей или неволей?

Задание 2. Найдите в сказке «Грибы» неодушевленные имена существительные, которые выступают в ней как одушевленные.

— Приходите вы, белянки, ко мне на войну.

— Мы грибовые дворянки, не идем на войну.

— Приходите, рыжики, ко мне на войну.

— Мы богатые мужики, неповинны на войну идти.

— Приходите вы, волнушки, ко мне на войну.

— Мы господские стряпушки, не идем на войну.

— Приходите вы, опенки, ко мне на войну.

— У нас ноги очень тонки, мы нейдем на войну.

— Приходите, грузди ко мне на войну!

Это было, как царь-горох воевал с грибами.

Оказалось, что сказки являются также прекрасным материалом для изложения. Основная цель таких изложений – приобщить детей к миру сказочных героев, показать богатство языка и воображения создателей сказок. Ученики могут не просто изложить содержание сказки, но и написать каким они представляют ее героев, обстановку, где происходит действие, закончить сказку, ввести еще одно удивительное превращение. Возникает возможность “соавторства”.

II. Также лингвистическая сказка помогла организовать объяснение нового материала и воспроизведение усвоенного ранее. Она сразу же приковала внимание учащихся к теме, помогает им увидеть основное в изучаемом явлении, легко запомнить главное.

Проблемный вопрос, поставленный перед сказкой, нацеливает учеников на активное ее восприятие, так как нужно было не просто слушать, но искать ответ на заключенную в ней задачу. Лингвистические сказки хорошо запоминаются, потому что в них приставки, корни, суффиксы, подлежащие, сказуемые превращаются в гордых королев, красивых принцесс, обаятельных рыцарей. Главное – организовать работу на уроке так, чтобы каждый учащийся соотносил «сказочный» материал с теоретическим материалом учебника.

Очень важно, на мой взгляд, сопровождать каждую лингвистическую сказку языковыми иллюстрациями. Этим включаются в работу различные виды внимания и памяти. Рисунки часто носят схематический характер, что способствует развитию логического мышления учащихся. Уже в старших классах они стараются в каждом правиле найти причинно-следственные связи и «уложить» усвоенные элементы знания в схему или алгоритм. Этот прием систематизирует, организует знания о русском языке, что ведет, в свою очередь, к прочному их усвоению.

Чаще всего лингвистическую сказку я использовала при объяснении нового материала. Проблемный вопрос может быть задан до или после прослушивания сказки. А уже после того, как ученики отвечали на проблемный вопрос, опираясь на иллюстрацию (схематическое изображение правила), они актуализировали полученные знания.

Проблемный вопрос: При каком условии происходит чередование корней –КОС- и –КАС-

А корень –КОС- дружил со многими, но постоянного друга у него не было.

2. Сказка о корнях –ГОР- и –ГАР-.

Проблемный вопрос: При каком условии происходит чередование корней –ГОР- и –ГАР-?

Жила-была в стране Русского языка Грамматика. Строгая была и умная. Прислуживали ей два пажа — ГОР и ГАР. И она никак не могла их отличить: уж очень они были похожи друг на друга.

И вот однажды царица собрала Совет. Явились Гласные, Ударение, Суффиксы, Корни, Приставки. Царица говорит: «Помогите мне: научите, как различать моих пажей. Кто поможет, тот будет награжден». Первым вызвалось Ударение. Оно подпрыгнуло и остановилось над ГАР. Да так и осталось навсегда.

С тех пор, как увидит царица над корнем Ударение, то уже знает, что это паж ГАР, а без ударения — ГОР.

3. Односоставные предложения с главным членом-сказуемым.

Проблемный вопрос: На какое обобщенное правило написана сказка? Какие типы предложений в ней встречаются?

В царстве Грамматика на опушке леса стояли четыре избушки. В первой избушке жили предложения видные, всеми уважаемые. Днем они работали, несли службу важную и русском языке, а вечером все вместе собирались и начинали всем увиденным делиться:

«Сегодня Вова сам шагал от дома до калитки,

А братец Коля поливал на грядке маргаритки,

Сестра Аленушка пятерку в школе получила,

А Оля и Марина ей книжку подарили».

Во второй избушке подлежащего не было, ушло оно куда-то по свету странствовать. Но о нем не забыли. Оно, словно дома находилось и всегда о себе напоминало: «Иду по волшебным странам. Собираю вам подарки. Ждите меня, родные. Угощенья готовьте сытные!».

А в третьей избушке с подлежащим случилось что-то необыкновенное. Никто его узнать не мог, стало оно каким-то неопределенным. И нет его, и непонятно, какое оно: «Кому-то принесли от мастера ларец», «Соловья баснями не кормят», «На пароходе приспустили флаг», «На пароходе ждут гостей».

А в четвертой избушке подлежащее и видеть не хотят. Сказуемые решили никогда его к себе не пускать. Так и живут одни: «Похолодало. Морозит. Светает».

А теперь подумайте, кто живет в диковинных избушках?

Сочинение сказки стало приёмом закрепления лингвистических знаний. Задача состоит в том, чтобы максимально представить в тексте лексические, морфологические или синтаксические формы и придумать для персонажей такие действия, в которых проявятся их лингвистические признаки. Эта лингвистическая ученическая сказка может быть вариантом той сказки, которую они слышали на уроке прежде. Некоторые из них иллюстрируют то или иное правило, сопровождая свой рисунок кратким комментарием изображённого.

Сильные ученики, забежав вперед и изучив следующую тему, создают свою лингвистическую сказку на эту тему и рассказывают её одноклассникам. Как правило, это вызывает у детей интерес и желание самим попробовать себя в роли сказочников, что служит развитию речи.

Такой подход к использованию лингвистических сказок на уроках русского языка является наиболее эффективным.

Сказки на уроках русского языка помогают снять ряд трудностей, связанных с запоминанием материала, вести изучение и закрепление материала на уровне эмоционального осознания, что способствует развитию познавательного интереса к русскому языку как к учебному предмету. Если ребенок погружается на уроке в атмосферу сказочности и урок воспринимается им как занимательное путешествие по волшебной стране, где живут сказочные герои, то меняется не просто отношение к самому предмету, меняется и восприятие родного языка. Даже единичное использование сказочного материала способно повысить интерес к урокам русского языка.

Через использование системы лингвистических сказок приходит и возможность более успешного формирования орфографических и пунктуационных навыков, увеличения теоретического багажа, обогащения словарного запаса обучающихся, расширяет их кругозор.

Презентация к проекту «Лингвистические сказки на уроках русского языка»

специалист в области арт-терапии

Описание презентации по отдельным слайдам:

Лингвистические сказки как форма эвристического метода работы на уроках русского языка Проект учителя русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 7» Чакаловой Елены Евгеньевны

Формирование эффективной личности происходит посредством освоения учащимися различных видов деятельности

Синквейн Мозговой штурм Эвристический Методы на уроках нового поколения работы

Метод образного видения

Лингвистические сказки помогают: повысить творческую активность детей, сконцентрировать внимание учащихся, провести урок в оптимальном режиме развития школьников, создать благоприятную эмоциональную атмосферу обучения и общения в учебном процессе

“Лексика” “Словообразование” «Морфология» “Имя существительное” “Имя прилагательное” “Глагол”

Сказки являются также прекрасным материалом для изложения. Основная цель таких изложений – приобщить детей к миру сказочных героев, показать богатство языка и воображения создателей сказок. Ученики могут не просто изложить содержание сказки, но и написать каким они представляют ее героев, обстановку, где происходит действие, закончить сказку, ввести еще одно удивительное превращение. Возникает возможность “соавторства”.

Проблемный вопрос, поставленный в сказке, нацеливает учеников на активное ее восприятие, так как нужно не просто слушать, но и искать ответ на заключенную в ней задачу. Лингвистические сказки хорошо запоминаются, потому что в них приставки, корни, суффиксы, подлежащие, сказуемые превращаются в гордых королев, красивых принцесс, обаятельных рыцарей. Главное – организовать работу на уроке так, чтобы каждый учащийся соотносил «сказочный» материал с теоретическим материалом учебника.

Проблемный вопрос: При каком условии происходит чередование корней –ГОР- и –ГАР-? Жила-была в стране Русского языка Грамматика. Строгая была и умная. Прислуживали ей два пажа — ГОР и ГАР. И она никак не могла их отличить: уж очень они были похожи друг на друга. И вот однажды царица собрала Совет. Явились Гласные, Ударение, Суффиксы, Корни, Приставки. Царица говорит: «Помогите мне: научите, как различать моих пажей. Кто поможет, тот будет награжден». Первым вызвалось Ударение. Оно подпрыгнуло и остановилось над ГАР. Да так и осталось навсегда. С тех пор, как увидит царица над корнем Ударение, то уже знает, что это паж ГАР, а без ударения — ГОР.

Проблемный вопрос: На какое обобщенное правило написана сказка? Какие типы предложений в ней встречаются? В царстве Грамматика на опушке леса стояли 4 избушки. В первой избушке жили предложения видные, всеми уважаемые. Днем они работали, несли службу важную и русском языке, а вечером все вместе собирались и начинали всем увиденным делиться: «Сегодня Вова сам шагал от дома до калитки, А братец Коля поливал на грядке маргаритки, Сестра Аленушка пятерку в школе получила, А Оля и Марина ей книжку подарили». Во второй избушке подлежащего не было, ушло оно куда-то по свету странствовать. Но о нем не забыли. Оно, словно дома находилось и всегда о себе напоминало: «Иду по волшебным странам. Собираю вам подарки. Ждите меня, родные. Угощенья готовьте сытные!». А в третьей избушке с подлежащим случилось что-то необыкновенное. Никто его узнать не мог, стало оно каким-то неопределенным. И нет его, и непонятно, какое оно: «Кому-то принесли от мастера ларец», «Соловья баснями не кормят», «На пароходе приспустили флаг», «На пароходе ждут гостей». А в четвертой избушке подлежащее и видеть не хотят. Сказуемые решили никогда его к себе не пускать. Так и живут одни: «Похолодало. Морозит. Светает». А теперь подумайте, кто живет в диковинных избушках?

Сказки на уроках русского языка помогают снять ряд трудностей, связанных с запоминанием материала, вести изучение и закрепление материала на уровне эмоционального осознания, что способствует развитию познавательного интереса к русскому языку как к учебному предмету. Если ребенок погружается на уроке в атмосферу сказочности и урок воспринимается им как занимательное путешествие по волшебной стране, где живут сказочные герои, то меняется не просто отношение к самому предмету, меняется и восприятие родного языка. Даже единичное использование сказочного материала способно повысить интерес к урокам русского языка.

специалист в области арт-терапии

3.Тип проекта – групповой, кратковременный.

4.Цель проекта – формирование у учащихся чувства любви к родному языку; расширение и углубление изучения важной учебной дисциплины.

5.Задачи проекта: 1.содействовать повышению роли и значения знания;

2.повысить развитие мышления и творческих способностей у учащихся;

3.ознакомиться с литературой для данного проекта;

4.использовать интернет – ресурсы;

5.подготовить сборник лингвистических сказок.

Русский язык – это система, все «звенья» которой тесно между собой переплелись. Поэтому, выискивая лингвистические сказки, учащиеся повторяют орфографию и пунктуацию. Ведь ни для кого не секрет, что грамотность наших детей за последние годы резко снизилась. Работа над сборником лингвистических сказок – это один из возможных вариантов подготовки учащихся к переводным экзаменам. Конечно, эта работа сложная, занимает много времени и труда, но в ней присутствует элемент новизны, который требует от учащихся творчества, рассматривания новых подходов к обобщению знаний по русскому языку. Основная причина орфографических ошибок состоит в том, что ребенок не учит правило. Но если даже ученик знает правило, то не умеет его применять. А лингвистические сказки помогут учащимся решить многие вопросы. Использовать этот материал можно на уроках русского языка, внеклассных мероприятиях.

К.Г.Паустовский писал: «По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности».

Русский язык – это не только предмет изучения, но и средство общения в работе по другим предметам, так как во всех сферах общения язык выступает как «непосредственная действительность мысли». Поэтому воспитание интереса к изучению русского языка должно способствовать эффективности многообразных воспитательных воздействий, ведущих к формированию всесторонне развитой личности. Таким образом, развить интерес к языку – важная задача каждого учителя. Нестандартность работы помогает возбуждению эмоций у выполняющих её – удивление перед необычным, нередко радостного чувства в процессе деятельности, удовольствия от полученного результата.

6.Руководитель проекта – Попова Татьяна Валерьевна, учитель русского языка и литературы.

7.Возраст учеников – 13 – 14 лет.

8. Предполагаемый продукт – публицистические материалы: сборник лингвистических сказок.

9. Планирование работы:

— изучите литературу для данного проекта;

— познакомьтесь с интернет – ресурсами;

— разделитесь на группы;

— распределите обязанности в группах.

Оформление сборника лингвистических сказок.

Осмысление и оценка проекта

Оцените результат работы.

Обсудите, что было сделано хорошо, а что не удалось реализовать.

Творческий проект «Лингвистические сказки»

специалист в области арт-терапии

Создание лингвистической сказки средствами PowerPoint

Хейчиева Светлана Геннадьевна,

учитель русского языка и литературы

Внедрение модели «1 ученик: 1 компьютер» в учебный процесс – это одна из самых актуальных на сегодняшний момент образовательных инноваций. Благодаря данной модели обучение становится личностно-ориентированным, а программное обеспечение и технологии – доступными в любое время. Новый способ использования технологий в образовании открывает совершенно новые возможности для обучения, позволяя достичь не только более глубокого понимания и изучения материала, но и новых образовательных результатов. В ходе любого урока учитель, направляя школьников к ресурсам Интернета, может организовать исследовательскую деятельность учащихся, ориентировать их на углублённый поиск информации, оценку надёжности различных информационных источников, конспектирование изучаемых материалов и обсуждение их с одноклассниками, создание мультимедийных презентаций. Все эти возможности позволяют увлечь школьников процессом обучения и создать для них прочную мотивацию. Уникальность этой модели заключается в том, что она позволяет каждому ученику стать успешным.

Под лингвистической сказкой понимается особый дидактический рассказ, в котором используется сказочная фабула или бытовая ситуация для передачи сообщения о языковых фактах, правилах, законах и закономерностях языка и речи. Наглядно изображая то или иное грамматическое или орфографическое правило, ребята составляют «сказочные» сюжеты, ориентирующие на овладение правил и орфографии, и пунктуации. Подобные «подсказки» порой очень важны и их не найдешь в учебниках.

Этапы работы над проектом

Выбор темы проекта

Для создания мультимедийной презентации выбрана лингвистическая сказка «Как появилась приставка ПРЕ».

В проекте запланировано 6 сюжетов сказки на отдельных слайдах:

знакомство с королевством Орфографии (1 слайд) и ее жителями (2 слайд), возмущение приставки ПЕРЕ (3 слайд), рассказ о появлении новой приставки (4-5 слайды) и заключительный (6 слайд).

Рис. 1. Слайды презентации

Подбор материала для презентации

Рис.2 Лента с инструментами анимации

Некоторые персонажи перемещаются по слайду. Сделано это при помощи анимации пути перемещения ( Анимация/Добавить Анимацию/Пути перемещения/ Пользовательский путь ).

В качестве дополнительной анимации, можно использовать уже готовые анимированные картинки в формате GIF. Тогда персонажи не будут стоять на одном месте. Например, на последнем слайде вставлен анимированный колобок.

Работа по настройке анимации – сложный процесс, так как можно легко запутаться, если на слайде много эффектов.

4. Организация автоматического перехода слайдов

Переход от одного слайда к другому тоже должен происходить автоматически. Настройка осуществляется при помощи ленты « Переходы ».

Рис. 3. Лента переходов

Устанавливаем флажок около пункта « После » с указанием времени. Также можно выбрать на ленте красивый эффект для перехода.

Озвучка персонажей. Вставка музыки

Сохранение презентации в видеофайл

Возможность сохранения презентации в видеофайл появилась в версиях Power Point 2010, 2013. Выполняется данная команда так: Файл/Сохранить как/ Выбор места сохранения/ Тип файла: Видео Windows Media Video (ВидеоMPEG-4)/ Сохранить.

Будущее – за новыми технологиями, инновационными моделями образования. Современный компьютер – это мощный инструмент получения знаний и развития мышления учащегося. Задача учителя – научиться правильно использовать ИКТ в учебной деятельности.

Исследовательская работа «Лингвистическая сказка на уроках русского языка».

Презентация по материалам исследовательской работы.

Просмотр содержимого документа

«Исследовательская работа «Лингвистическая сказка на уроках русского языка».»

ГАПОУ МОК им. Виктора Талалихина Проектная работа «Лингвистическая сказка на уроках русского языка»

учитель русского языка

ОГЛАВЛЕНИЕ Введение. I. Понятие литературного термина «сказка» II. Особенности лингвистических сказок III. Этапы создания лингвистических сказок IV. Лингвистические сказки Заключение Список использованной литературы

Актуальность работы. Современного школьника мало чем можно удивить, а тем более заинтересовать. Особенно это касается правил, определений, орфограмм, которые кажутся ученикам однообразными, скучными и нудными и становятся главной их неприятностью, снижая интерес к предмету. Учитель при этом всячески старается сохранить внимание и заинтересованность своих учеников: положительные эмоции при выполнении работы, как утверждают психологи, способствуют более успешному ее результату. Сделать правила русского языка интересными для учеников можно при помощи лингвистических сказок.

Цель данной работы: – выяснить, какую роль играет использование лингвистических сказок (их чтение, анализ и создание) при изучении русского языка, как влияют они на развитие речи и творческих способностей учащихся; — создать в помощь учителю и учащимся электронный (печатный) сборник лингвистических сказок для уроков русского языка. Задачи : — раскрытие прикладного характера лингвистики; — развитие связной речи обучающихся; — формирование интереса к русскому языку; — развитие творческих способностей и логического мышления; — воспитание через обучение нравственных качеств личности.

I. Понятие литературного термина «сказка»

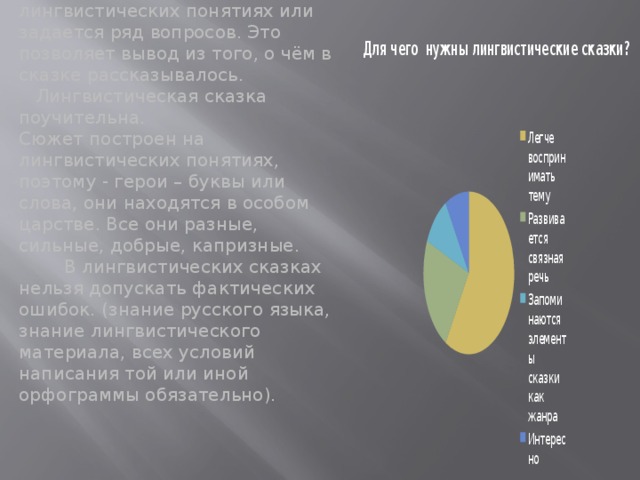

II. Особенности использования лингвистических сказок. В ходе опроса учащихся 5-7х классов нашей школы ребятам задавались следующие вопросы: 1)Как, на Ваш взгляд, легче усваивается новая тема на уроках русского языка- с использованием лингвистической сказки или без нее? 2)Что нравится Вам в лингвистической сказке? Связана ли она с фольклорной сказкой? 3) Создавали ли Вы когда-нибудь сами лингвистические сказки? Из каких частей такая сказка состоит? 4) Помните ли Вы те сказки и правила (темы), связанные с ними?5) Помогает ли Вам создание и слушание лингвистических сказок развивать свою устную и письменную речь? Ответы учащихся содержали в себе следующие основные моменты: Лингвистическая сказка объясняет нам законы языка в нестандартной форме. Ей присущи сказочные элементы, волшебные превращения, герои, определённые устойчивые выражения.

III. Этапы создания лингвистических сказок В процессе создания проекта ребятам предлагалось написать лингвистическую сказку самим. Все сказки обязательно должны были создаваться в рамках какой-либо темы курса «Русский язык». Заранее отмечалось, что сказка – это первично-вторичный текст, т.е. сказка может создаваться на основе другой сказки, может быть абсолютно оригинальной. Лингвистическая сказка может быть звучащей. Она обязательно должна рассказываться. Сказка может быть графической (текст написан в учебнике или записан в тетради). Сказка может передавать информацию с помощью рисунков, иллюстраций.. Лингвистические сказки по подготовленности являются полностью подготовленными, например, когда на уроке дается домашнее задание – сочинить лингвистическую сказку.

В ходе работы над лингвистическими сказками у нас выработался определенный алгоритм того, как написать произведение данного жанра. 1.Определи, на кого рассчитана сказка, и в какой ситуации будет рассказана. 2.Выберите лингвистический материал, сведения о лингвистическом понятии. 3.Подумай, какие герои будут действовать. 4.Подумай композицию, продумай сюжет. 5.Составь план. 6.Запиши сказку. Если необходимо, сделай иллюстрацию. 7.Проверь, нет ли логических или фактических ошибок. 8.Отредактируй текст. 9.Подготовься к устному воспроизведению, продумай, какие жесты (телодвижения) будут уместны, как будет звучать голос. 10.Прорепетируй выступление. С целью демонстрации результатов работы в данном проекте мы представили наиболее удачные образцы работ учащихся 5- 7 классов.

IV. Лингвистические сказки (приложение) «Образование слов в русском языке» Автор: Сабурова Виктория, 5 «Г» класс Жил был в стране Русский язык король Морфем. И было в этой стране всего лишь четыре жителя: Приставка, Корень, Суффикс и Окончание. Раз позвал Морфем их и говорит: -Хорошая у нас страна! И название, и территория большая. Только, мало жителей… За неделю мы должны стать могущественной, сильной державой! — Только как? – спросило Окончание. — Есть у меня идея. – сказал король. – Завтра приходи, ты Корень, ну и пусть Суффикс тоже придёт. На первый день так и пришли Корень, Суффикс и Окончание прихватили. — Приступим! – сказал Морфем. Вот ты, Корень «-дом-». Иди-ка сюда, и ты – Суффикс «-ик-» тоже. Встаньте-ка вместе! – приказал король. – До-мик. Отличное слово! Так, все соединяемся! – сказал Морфем. Наконец к вечеру они образовали так много слов, что незамедлительно пришлось строить три города, в которых и разместились новые жители государства. На второй день позвал Морфем Приставку и Корень, ну и разумеется – Окончание.

— А что, если Приставка встанет впереди Корня, а он уже за ней? – сказал король. – Например: пусть встанет приставка «-при-» перед Корнем «-город-». И получается слово… пригород! Отлично! И так они создали ещё очень много слов. Разместил Морфем их в три города. На третий день пришли все четыре первых жителя. — Попробуйте все сразу соединится! – предложил король. – Подснежник. А почему не подснегник? — Подснежник лучше звучит! – сказал Корень. — Действительно! – согласился Морфем. – Тогда все, работаем! Новых жителей поселили в другие три города (те города были и так переполнены). На четвёртый день позвал он жителей из второго города Глаголь. И сказал: — А давайте попробуем так: из вас уберём Суффикс, может что-то и получится! Так и случилось. Убрали из слова «ходить» Суффикс и вышло – ход. Новые слова поселили в городок Сущеглаголь. На пятый день призвал он основы и две гласных «о» и «е». Приказал Морфем соединить две основы и поставить между ними гласную, получилось: пылесос, самолёт…