LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Рубрики

—Цитатник

Концерт Mолодежного хора Патриаршего центра 2012 Биография Сергея Волчкова Прос.

Учись прощать, молись за обижающих, Зло побежда.

—Видео

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Духовный смысл сказки о рыбаке и рыбке.

Все мы выросли на сказках Пушкина. Всегда ли мы понимали смысл этих сказок?

Сказку о рыбаке и рыбке Пушкин пишет, когда ему уже было 34 года. Это уже зрелый возраст. Многое он уже переосмыслил. Уже написаны важнейшие его произведения. Он подбирается к главному из них – «Капитанской дочке».

О чём же повествует сказка о рыбке и рыбке?

«Жил старик со старухой у самого синего моря». Здесь, очевидно, есть образ мироздания. Есть суша и море. Значит это не просто старик со старухой. Это прародители.

«Жили он ровно 30 лет и три года», жили в землянке. Самое удивительное, что они находились в состоянии покоя. Для них было вполне достаточно: и землянка и разбитое корыто. Они, в общем-то, ничего не желали более. Самое главное, что было – состояние гармонии, покоя. В этом покое они и пребывали.

А почему им больше ничего и не дано? Не является ли это своеобразным испытанием для этих старика и старухи.

Важно ещё отметить, что каждый из них занимался своим делом: старик ловил рыбу, а старуха пряла пряжу. Они не пребывали в праздности. По результатам своего труда они должны были иметь прибыток какой-то.

Значит, эта рыбка не совсем обыкновенная. Вопрос в том, что в стихии морской пребывает эта рыбка и рыбка говорит человеческим голосом – тоже уже чудо. Однако, самое заметное – это реакция старика на голос рыбки, точнее на то, что она говорит:

«Отпусти ты меня, старче, в море. Дорогой за себя дам тебе откуп, откуплюсь, чем только пожелаешь».

«Удивился старик, испугался. Он рыбачил 30 лет и три года, но никогда не ловил такой рыбки». Здесь и возникает вопрос. Почему старик сначала удивился, а потом испугался? Чего он испугался? То ли того, что рыбка говорит человеческим голосом, то ли того, что она обещает дать ему дорогой откуп, т.е. выкуп.

Самое сильное испытаниедля человека – это деньги и власть. Не все могут пройти это испытание. Вот Пушкин и обращает в своей сказке, прежде всего, внимание на это.

Старик жил в состоянии покоя. Ему деньги не нужны, потому что они выведут из состояния покоя, да и вообще ему ничего не нужно. Однако, когда он рассказал обо всём старухе, то старухина реакция была совсем противоположная.

«Я сегодня поймал было рыбку, золотую рыбку, не простую. По-нашему говорила рыбка. Домой в синее море просилась, дорогой ценой откупалась, откупалась, чем только пожелаю. Не посмел я взять с неё выкуп, так пустил её в синее море».

Вот это слово «НЕ ПОСМЕЛ». А почему не посмел? Потому что рыбка необычная или что-то здесь есть другое? Как-то совершенно по-другому воспринимает рыбку старик и совершенно по-иному воспринимает эту рыбку старуха.

«Старика старуха забранила: дурачина ты, простофиля, не умел ты взять выкупа с рыбки». Что здесь сразу бросается в глаза? То, что старуха набросилась на старика. Стала бранить его, т.е. нарушается субординация.

В чине венчания совершенно чётко обозначено положение мужа и жены. Священник говорит жениху: «муж да возлюбит жену свою», а жене будущей он говорит: «жена да убоится мужа своего». Мы видим, что здесь происходит профанация того, что было при венчании. Старуха играет главную роль в этой семье. Сразу же нарушается гармония взаимоотношений. Она управляет стариком: вместо того, чтобы убоятся мужа своего, она начинает им командовать.

Разве говорится в сказке, что у старика и старухи есть домашнее хозяйство, какая-то живность: птица или скот? У них ничего нет. Значит, корыто, в принципе, им абсолютно не нужно, т.е. упрекает старуха своего старика в том, что он вообще ничего не взял. Но ведь ему ничего не нужно. Для старика самое главное быть в состоянии покоя, т.е. в гармонии с природой, со всем внешним миром.

Вот пошёл он к синему морю и видит, что море немножко волнуется, потому что то, что он делает противоестественно, уже нарушена гармония в природе. Об этом стихия и свидетельствует. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла золотая рыбка: «что тебенадобно страче?»

Обратите внимание: здесь смысловое слово «ТЕБЕ»: что тебе нужно. Старику-то, собственно, ничего не нужно, но он любит свою старуху, и пришёл-то просить ради своей старухи: «смилуйся, государыня рыбка, возбранила меня моя старуха».

Существенно «МОЯ старуха не даёт старику мне покоя». Значит, старику нужен покой, а старухе – корыто? «Понадобилось ей новое корыто. Наше-то совсем раскололось». Можно предположить, что если бы давно понадобилось корыто для старухи, то старик его давно бы уже сделал. Стало быть, вопрос не в корыте, а в просьбе, любой просьбе – лишь бы выполнила золотая рыбка эту просьбу.

Возвращается старик ко старухе, а у неё новое корыто, но ещё пуще прежнего забранила старуха: «Дурачина ты, простофиля, выпросил у рыбки корыто, много ли корысти в этом корыте. ». Ключевое слово здесь «КОРЫСТИ». Значит, она преследует какую-то свою цель – земную цель, естественно: «попроси уж избу». Конечно, изба лучше, чем корыто.

Покорный старик опять идёт к синему морю. Здесь очень важно обратить внимание на покорность старика. Ведь он должен был поставить свою жену на место. Он прекрасно понимает, что не должно просить у рыбки то, чего они в общем-то не заслуживают.

А почему прежде Господь им ничего не давал? А потому, что и прежде они не прошли бы это испытание. Уже на старости, казалось бы, опыта побольше и можно легче разобраться в их сплетениях жизни и нравственных поступках своих.

И вот покорный старик идёт опять к синему морю, чтобы выпросить избу. Понятно, что этим не закончиться просьба и что старуха по нарастающей будет просить больше и больше, но старик хочет угодить своей старухе. Почему? Потому что он хочет получить покой.

«Смилуйся, Государыня рыбка. Ещё пуще старуха бранится, не даёт старику мне покоя: избу просит сварливая баба». Сколько характеристик сразу старухе: и сварливая баба и не даёт покоя и браниться.

Конечно, вот здесь и должно было проявиться его первенство, т.е. он должен был наставить свою старуху, свою жену соответствующим образом, но старик этого не делает.

Поскольку золотая рыбка обещала выполнить любую просьбу старика, она выполняет и эту. Но море всё больше и больше волнуется. Значит, оно не приветствует и эти просьбы, и поведение старика и старухи.

Воротился старик ко старухе. Видит – изба стоит. Старуха сидит и уже новое корыто, но ещё больше распыляется желание у старухи. Она теперь уже хочет быть дворянкой столбовою. «Вопросил, простофиля, избу. Воротись, поклонись рыбке – не хочу быть чёрною крестьянкой, хочу быть столбовою дворянкой»

Может ли старуха по своему происхождению быть столбовою дворянкой? Конечно же, нет.

Мы видим, как только усиливается страсть. Потаканием, собственно, потворствует этому старик. Старуха не потрудилась, не она поймала рыбку, но, тем не менее, она себе требует награду.

Что же он видит: «высокий терем, на крыльце стоит его старуха в дорогой собольей душегрейке, парчовая на маковке кичка. Жемчуга огрузили шею, на руках золотые перстни, на ногах красные сапожки, перед ней усердные слуги. Она бьёт их, за чупрун таскает». Вот поведение, которое так жаждала старуха. Представление крестьянки такое, что столбовая дворянка только за чупрун, за чубы, должна таскать свою челядь и наказывать всячески её.

Как меняется отношение старухи к старику? Теперь она его не замечает, т.е. законного своего супруга. «Здравствуй барыня-сударыня дворянка, чай теперь твоя душенька довольна?»; «на него прикрикнула старуха, на конюшню служить его послала». Вот вам, пожалуйста, отношение жены к мужу. Он теперь должен служить ей на конюшне. А страсть у старухи ещё больше разгорается.

Через неделю, другую захотелось ей уже теперь быть царицею.

ИСПУГАЛСЯ старик, взмолился: «что ты баба, белены объелась?» Обращается он к ней не как к столбовой дворянке: «что ты баба, белены объелась?» Может этот момент уже самый решительный момент. Видите, он и испугался её очередной просьбы и пытается, правда, запоздало, поставить её на место: «что ты баба, белены объелась?»

Тем не менее, старуха уже вошла в роль столбовой дворянки: накричала на старика и сказала, что если он не пойдёт по своей воле, то его силой туда доставят. Субординация не просто нарушена – теперь она обрела власть над стариком.

Просит золотую рыбку, чтобы она сделала старуху вольной царицей. Возвращается старик к своей старухе и что ж: «перед ним – царские палаты, в палатах видит свою старуху. За столом она сидит царицей. Наливают ей заморские вина, заедает она пряником печатным. Вкруг неё стоит стража грозная, на плечах топорики держат. Как увидел старик – испугался. В ноги он старухе поклонился». Здесь наблюдается удивительная игра понятий.

Кого испугался старик? Царицы. Кому в ноги поклонился? Старухе. Иными словам, он за образами царицы не видит старухи?

«Здравствуй грозная царица, ну теперь твоя душенька довольна!» Всё стариком делается будто бы для того, чтобы её душенька была довольна.

Но нужны ли эти богатства душе? Вот в чём вопрос?

«На него старуха не взглянула, лишь с очей его прогнать велела». Набежала стража грозная, вытолкала его с крыльца, а народ смеётся, насмехается над стариком: «поделом тебе, старый невежа, впредь тебе, невежа, наука: не садись не в свои сани».

«Вот неделя другая проходит, ещё пуще старуха вздурилсь. Царедворцев за мужем посылает». Интересная деталь: посылает всё-таки за МУЖЕМ, командует МУЖЕМ.

Эта необузданная фантазия, это необузданная страсть диктует желание. Старуха теперь хочет, чтобы сама рыбка теперь служила. До этого служил старик, выполнял её любую просьбу, а теперь она хочет, чтобы сама золотая рыбка ей служила. Что-то возразил муж своей жене? Наставил её? Нет.

Вот эта покорность во многом и способствовала потаканию и разрастанию страсти старухиной. «Старик не осмелился ей перечить, не дерзнул поперёк слово молвить. Вот идёт он к синему морю, видит на море чёрная буря, так и вздулись сердитые волны». Стихия выражает в очередной раз своё отношение к происходящему. Старик это понимает, но у него нет выбора. Проще попросить у рыбки, чем перечить своей старухе. Стал он кликать золотую рыбку, приплыла к нему рыбка золотая: «чего тебе надобно, старче?»

Удивительно обращение рыбки к старику: «СТАРЧЕ». Это не столько указание на возраст, но это уважительное отношение, может быть, даже на духовное состояние человека. Ведь он смиловался, отпустил её в синее море. Рыбка пытается отблагодарить его, но её благодарность приносит ли пользу старику?

«Смилуйся государыня-рыбка: что мне делать с проклятою бабой? Уж не хочет она быть царицей, хочет быть владычицей морской»

Очень интересно поставлен вопрос: «что мне делать с проклятою бабой?» В этот раз речь идёт не о том, чтобы выполнить очередную просьбу старухи. Речь идёт о том, что нужно что-то делать с проклятой бабой. Её остановить невозможно. Во всяком случае, старик не может остановить свою жену. Он уже упустил эту возможность.

Ничего не сказала рыбка, только хвостом вильнула и уплыла в синее море.

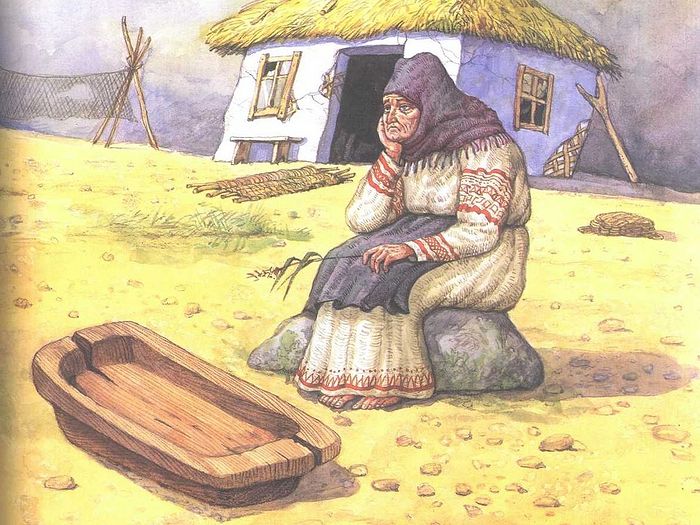

Казалось бы, последнюю просьбу она не выполнила. Она нарушила обещание, данное ей в самом начале? Ничего подобного. Последнее обращение старика к рыбке – это обращение за помощью: что ему сделать со своею сварливою бабой? Рыбка и выполняет последнюю просьбу старика. Возвратился старик ко старухе. Видит: сидит она у своей старой землянки, а перед ней разбитое корыто.

С чего начиналась сказка, тем и завершается. Получается так, что старуха наказана, а старик? Старик не урезонил старуху, т.е. свою жену. По сути дела, он стал потакальщиком её прихотей, а жена не убоялась мужа своего, да и почему его бояться, если он потерял контроль над нею. Получается так, что только золотая рыбка и могла наставить или направить старуху со стариком. Собственно, она это и делает.

В финале сказки они опять вместе. У них старая землянка, перед ней разбитое корыто.

Старик со старухой не прошли испытание. Не только старуха в этом виновата, но и сам старик, который много попускал своей жене.

Эта сказка во многом похожа на русскую сказку о «Курочке рябе», когда курочка Ряба снесла старику и старухе золотое яйцо. Яйцо как символ мироздания, золотое как символ вечности. Старик со старухой пытаются разбить яйцо. Что, они хотят заглянуть вовнутрь, т.е. это процесс познания добра и зла?

Точно так же, как в раю Адам и Ева пытались познать с помощью плодов от древа познания, что такое добро и зло. Вот также с небрежением отнеслись к добру старик со старухой к этому золотому яйцу: мышка бежала, хвостиком вильнула, яйцо упало и разбилось.

Попытка христианского прочтения «Сказки о рыбаке и рыбке»

Епископ Цалкинский Григорий (Кация) родился в 1972 г. в Сухуми, в Саратове закончил сначала школу, а затем и Государственный медицинский университет, после чего проходил аспирантуру и докторантуру в московском Институте сердечнососудистой хирургии им. Бакулева. Доктор медицинских наук, специалист по сердечнососудистой хирургии. В 2010 г. пострижен в монашество и рукоположен в иеродиакона и иеромонаха. С 2013 г. епископ Цалкинской епархии Грузинской Православной Церкви.

Тем более интересно то христианское истолкование знакомой всем нам с детства «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, которое преосвященный Григорий делает, исходя из аскетического контекста большинства образов этой притчи.

Сказки сказывать мы станем…

православной старины.

Слушать, так душе отрадно…

Кто придумал их так ладно?

Весь мир есть одна долгая притча, составленная из бесчисленного количества притч.

Святитель Николай Сербский

Одной из таких притч является необычная «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, в которой при желании можно увидеть множество евангельских образов и смыслов. Главные персонажи этой сказки всем хорошо известны: злая и ненасытная старуха, послушный и бескорыстный старик, всемогущая золотая рыбка. Но и другие, неодушевленные участники сказки-притчи – море, землянка, корыто, пряжа, невод, конюшня, царство – имеют библейское значение.

Лейтмотивом этой сказки может послужить премудрость Соломона: Надеющийся на богатство свое упадет (Притч. 11: 28). И понятно, что этой участи заслуживает злая старуха. Но почему так же наказан добрый старик, оказавшийся у разбитого корыта вместе с женой? Ведь, по сути, ничего плохого он не совершал. Для себя ничего не просил и смиренно исполнял свое «послушание», а осужден вместе со сварливою бабой и остался ни с чем.

Попробуем объяснить эту сказку в свете Евангелия и православной антропологии.

На евангельский подтекст указывает число лет живших у моря старика и старухи – тридцать лет и три года – возраст Христа. Рыбка – раннехристианский символ Господа Иисуса Христа. Золото – символ божественности, святости и вечности.

Землянка (земля) – это тело человеческое, из земли оно создано; старик – это ум, старуха – это сердце человека

Кем же могут являться старик и старуха, которые живут в землянке? Землянка (земля) – это тело человеческое, из земли оно создано (см.: Быт. 2: 7), старик – это ум, старуха – это сердце человека. Море – это жизнь человеческая (житейское море).

Старуха (сердце) все время находится в землянке (доме, тереме, дворце), то есть сердце не выходит за пределы своего тела. Старик (ум) ходит по всему свету, житейскому морю и приносит сердцу разные вести, в том числе и чудесные.

Старик (ум) закидывает сеть (невод) в море. По Феофилакту Болгарскому, такой образ означает глубину мыслей, познаний человека.

Раз он в море закинул невод, –

Пришел невод с одною тиной.

Тина в данном случае – нечто мелкое, суетное, как у поэта Н. Некрасова: «Погрузился я в тину нечистую мелких помыслов, мелких страстей» («Рыцарь на час», 1862).

Он в другой раз закинул невод,

Пришел невод с травою морскою.

Трава часто встречается в Библии как символ временного, преходящего, непостоянного: Человек – что трава, дни его, как полевой цветок, так и он отцветает (Пс. 102: 15). Ибо всякая плоть – как трава, и всякая слава человеческая – как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал (1 Пет. 1: 24).

В третий раз закинул он невод, –

Пришел невод с одною рыбкой,

С непростою рыбкой, – золотою.

Как взмолится золотая рыбка!

Голосом молвит человечьим:

«Отпусти ты, старче, меня в море,

Дорогой за себя дам откуп:

Откуплюсь чем только пожелаешь».

Удивился старик, испугался:

Он рыбачил тридцать лет и три года

И не слыхивал, чтоб рыба говорила.

Отпустил он рыбку золотую

И сказал ей ласковое слово:

«Бог с тобою, золотая рыбка!»

Каждый человек в своей жизни так или иначе встречается с Господом, но не узнает Его. Иногда в виде странников, или нуждающихся, болящих, в темнице томящихся (Мф. 25: 31–46). Более того, по православному учению, в ближнем мы должны видеть Господа. Но в Господе мы не почитаем Бога, а в ближнем не видим образа Его (иеромонах Василий Росляков).

Откуп, о котором говорит рыбка, – это напоминание об откупе за нашу бессмертную душу: Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? (Мф. 16: 26). Как же может откупаться всемогущая золотая рыбка, исполняющая любые желания и по своей воле попадающая в человеческие руки? Здесь аналогия с добровольными страданиями Христа от рук человеческих.

Воротился старик ко старухе,

Рассказал ей великое чудо.

Совершается интересное психологическое действие. Ум приносит сердцу новости, события, чудеса. Происходит диалог ума с сердцем. Вот как описывает подобный диалог святитель Игнатий (Брянчанинов) в своей статье «Совещание души с умом» (в данном случае душа и сердце – синонимы):

«Душа обращается к уму:.

– Ум мой! Ты – руководитель души. Наставь меня! Научи меня, как мне обуздать и подавить страсти, которые возникают во мне самой.

Ум обращается к душе.

– Неутешительным будет мой ответ. И я вместе с тобою, душа, поражен грехом. Мой существенный недостаток заключается в непрестанно насилующем меня развлечении. Пораженный развлечением, я парю, скитаюсь по всей вселенной без нужды и без пользы… От моего развлечения ты пребываешь в ожесточении… По причине развлечения моего объемлет меня забывчивость: я забываю Бога, забываю вечность. Мы, душа, составляем одно духовное существо: я помышляю, ты чувствуешь. Но мы не только повреждены грехом, мы рассечены им как бы на два отдельные существа, действующие почти всегда противоположно одно другому. Мы разъединены, противопоставлены друг другу, мы отделены от Бога!

– Дай же совет, как выйти нам из общего нашего расстройства? Сердце не может долго бороться с мыслию: оно всегда покоряется ей. Ум мой! Будь путеводителем к общему нашему спасению.

– Я согласен с тем, что сердце недолго противится мысли. Но оно, оказав покорность на минуту, снова восстает против самой правильной, против самой богоугодной мысли, восстает с такой силою и ожесточением, что почти всегда низлагает и увлекает меня. Вместе с тобою я погребен в тесном и мрачном гробе невидения и неведения Бога.

– Ум мой! Обратись к Слову Божию, из которого мы уже заимствовали бесчисленные блага, но утратили нашим нерадением, нашей холодностию к дарам Божиим.

– А ты, душа, должна отречься своей воли, как бы это ни было тягостно для сердца. Вместо своей воли ты должна исполнять волю Христа, Бога и Спасителя нашего, как бы это ни было противным и жестоким для самолюбивого сердца.

– Веди меня, мой ум, вослед велений Божиих».

Вот такой мудрый, глубокий и спасительный диалог мог бы состояться. В сказке же происходит противоположное.

Старика старуха забранила:

«Дурачина ты, простофиля!

Не умел ты взять выкупа с рыбки!

Хоть бы взял ты с нее корыто,

Наше-то совсем раскололось».

Достойно внимания то, как старуха становится дворянкой.

Говорит старик своей старухе:

«Здравствуй, барыня сударыня дворянка!

Чай, теперь твоя душенька довольна».

На него прикрикнула старуха,

На конюшне служить его послала.

Почему именно на конюшню, а не к коровам или свиньям? У святых отцов так написано: «Ум – это только рабочая лошадка у сердца» (святой Алексий Мечёв). А святой царь и псалмопевец Давид даже предупреждает нас не быть такими, как безрассудный старик: Не будьте, как конь и мул, у которых нет разума (Пс. 31: 9).

Чем больше просит старуха, тем пуще она злится. Интересную аналогию можно провести между старухой, которая хочет стать царицей, и реальной исторической личностью. Такою была императрица Евдоксия, негласная правительница при слабом императоре Аркадии. Святитель Иоанн Златоуст открыто обличал ее из-за неумеренной роскоши и греховного поведения. За это Евдоксия приговорила святого к смертной казни, заменив ее изгнанием Златоуста из Константинополя. Иоанн Златоуст так повествует об этом времени: «Бури, на меня воздвигнутые, море, на меня низвергнутое, неистовства государей и сильных мира сего… всё это для меня не более паутины». Вот как он описывает духовную атмосферу во время гонений: «Мы видим, что море бурно вздымается от самого дна… не видят ни неба, ни моря, а повсюду лишь глубокую, беспросветную, мрачную тьму».

Почему именно на конюшню? У святых отцов написано: «Ум – это только рабочая лошадка у сердца»

Эта же духовная атмосфера изображена в сказке:

Вот идет старик к синему морю,

Видит, на море черная буря:

Так и вздулись сердитые волны,

Так и ходят, так воем и воют.

Под бурным морем святые отцы также понимают и падший мир, и страсти плотские. И чем сильнее человеческое безумие, тем выше волны бурного моря мирских страстей. Старуха приказывает старику:

«Воротись, поклонися рыбке,

Не хочу быть вольною царицей,

Хочу быть владычицей морскою,

Чтобы жить мне в Окияне-море,

Чтоб служила мне рыбка золотая

И была б у меня на посылках».

Мы знаем, кто хотел стать превыше Бога и чем это закончилось. К сожалению, в этой сказке старик и старуха совершают ту же ошибку, когда задумывают стать выше Бога. И остаются у разбитого корыта.

Если землянка – это тело человеческое, старик – это ум, старуха – сердце, то чем же является корыто? Читаем в толковом словаре: корыто – предмет хозяйственного обихода для стирки белья, корма скота. Для чего же им корыто?

Вспомним слова из Великого покаянного канона святого Андрея Критского:

«Я осквернил одежду моей плоти, Спаситель, и изгрязнил то, в чем образ Твой и подобие. Удовольствиями страстей я омрачил красоту души и весь ум всесовершенно в прах превратил. Ныне я изорвал мою первую одежду, которую соткал мне Спаситель в начале, и потому лежу нагим. Я облекся в изорванную одежду, которую соткал мне змий коварством, и (потому) стыжусь» (Понедельник. Песнь 2).

«И мне грех сшил “кожаные ризы”, сняв с меня боготканную прежнюю одежду. Как смоковными листьями, облекся я одеянием стыда в изобличение самовольных страстей моих. Я нарядился в постыдно запятнанную и гнусно окровавленную истечениями страстной и любосластной жизни одежду. Я украсил кумир плоти разноцветною одеждою гнусных помыслов и подвергаюсь осуждению» (Вторник. Песнь 2).

«Общежитие, устроенное по Богу, есть духовная прачечная, стирающая всякую скверну… и все безобразие души»

Так же можно привести слова из «Лествицы» святого игумена Синайской горы Иоанна:

«Общежитие, устроенное по Богу, есть духовная прачечная, стирающая всякую скверну и грубость и все безобразие души» (Слово 26, 170).

Вот для чего у них было корыто, и пряла старуха свою пряжу – своеобразный способ прикрыть наготу свою.

Корытом также называют ясли для корма скота. По толкованию Феофилакта Болгарского, Господь по рождении был положен в ясли:

«Полагается в яслях, быть может, для того, чтобы от начала научить нас смирению, а быть может, для того, чтобы символически показать, что Он явился в мир сей – место, обитаемое нами, – уподобившимся неразумным скотам (Пс. 48: 13). Ибо как ясли принадлежат скотам, так и мир сей – нам. Итак, мир – ясли, а мы неразумные животные; а чтобы искупить нас от неразумия, для этого Он и явился здесь».

Какие же выводы можно сделать из этой сказки-притчи?

Из повествования видно, что ни разу ни старик, ни старуха не поблагодарили золотую рыбку за блага. Они относились к ней как к волшебному рогу изобилия и не увидели в ней Бога.

Старик (ум), три раза закидывая невод, вытаскивал то грязную тину, то скоропреходящую траву, а в третий раз, поймав золотую рыбку, не узнал самого главного, показав свое неразумие и нерассудительность, что в Евангелии называется плотским разумением (см.: Рим. 8: 5–7), а это уже не просто глупость и скудоумие, а вражда против Бога (см.: Рим. 8: 7–8). У святого Исаака Сирина так написано:

«Слово о добродетели требует сердца, не занимающегося землею и близким с нею общением. В человеке же, которого ум утружден заботою о преходящем, добродетель не пробуждает помысла к тому, чтобы возлюбить ее и взыскать обладания ею» (Слово 1).

Когда старик просит корыто, то рыбка отвечает: «Будет вам новое корыто». Когда просят избу, рыбка отвечает: «Так и быть: изба вам уж будет». Но уже на просьбу о дворянстве и царстве отвечает по-другому: «Будет старуха царицей». То есть старику и старухе новое корыто было необходимо, изба – необязательна, а терем и дворец излишни.

Старик и старуха, составляя единое целое – душу человеческую, повторяют грехопадение Адама, не устояв перед искушением страстей: чревоугодия, сребролюбия, тщеславия, а напоследок и сатанинской гордыни, пожелав властвовать над золотой рыбкой.

Как же мы похожи на старика, ходящего по краю моря и не узнающего Господа! А Господь нас спрашивает: «Какой выкуп ты дашь за свою душу? Чего тебе надобно? Где твое сокровище, где твое сердце? (ср.: Мф. 6: 21). Ищешь ли Царствие Небесное или служишь страстям своим?» Смотрим на Господа и не видим Его, не спрашиваем, не благодарим, не славим. Святой Исаак Сирин так объясняет эту ситуацию:

«Ум плавает на поверхности вод, то есть моря Божественных Писаний, и не может проникнуть своею мыслию Писания до самой глубины… тогда как сердце немощно и не может вынести искушений от страстей, встречающихся при внешних и внутренних бранях» (Слово 1).

Но и явиться человеку пред Господом нужно в чистых, светлых, брачных одеждах (см.: Мф. 22: 1–14). Поэтому старуха пряла свою пряжу, чтобы прикрыть наготу свою, и было им даровано новое корыто – некая «духовная прачечная», где бы очистились пятна и скверны с душевной одежды нетления. Но об этом корыте сразу же позабыли, потребовав для себя не небесных, а земных благ и удовольствий. Поэтому, если люди отвергают Господа и отказываются от спасения души, что является единым на потребу (Лк. 10: 42), то Господь и говорит таким: Се, оставляется вам дом ваш пуст (Лк. 13: 35). Вот и остаются старик и старуха у разбитого корыта. От чего избави нас Бог!

Не стоит полагать, что злая старуха осталась в той сказке. Если вслушаться в себя, то можно заметить, что такая вот старуха понукает в нас нашим разумением и на те дары, получаемые от милостивого Господа, недовольно и неблагодарно бранится. И на вопрос, поставленный А.С. Пушкиным: «Что мне делать с проклятою бабой?», попробуем ответить вместе с преподобными Исааком Сириным, Иоанном Лествичником, Андреем Критским, святителями Николаем Сербским, Иоанном Златоустом, Игнатием (Брянчаниновым) и всеми святыми, очистившими свой ум и сердце. Пока есть у нас время, место и возможность смыть с себя все скверны и безобразия души благодатью и щедротами и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.