Эмоция удивления, ее характеристики и особенности проявления на лице

По сравнению с другими эмоциями, эмоция удивления очень краткосрочна. Возникая внезапно, она длится всего лишь мгновение. Поводом для удивления, как правило, служит неожиданное событие, непредвиденный вкус, запах, тактильное ощущение, зрительный образ и т.д.

Какие факторы вызывают удивление?

Удивительным может стать и псевдонеожиданное развитие событий, когда вместо ожидаемого и прогнозируемого человек сталкивается с новым и нехарактерным. Например, дегустируя пирог с начинкой, которая очень похожа на шоколад, человек внезапно и невольно удивляется, обнаружив, что блюдо начинено мясом и грибами.

Удивительными могут быть не только физические объекты окружающего мира, но также невещественные идеи, концепции, замечания и высказывания других людей или свои собственные. Именно за счет такого свойства, как неожиданная развязка, детективы пользуются большой популярностью. Анекдоты, которые эксплуатируют ложные ожидания, также имеют большой эффект и удивляют нас.

Эмоция удивления никогда не возникнет там, где есть возможность предсказать и предугадать то или иное событие. Напротив, удивление будет тем интенсивнее и дольше, чем меньше разумных объяснений мы можем дать происходящему. Удивленный человек теряется и сбивается с толку, пока не может осмыслить всю цепочку причин и следствий удивительного события. Когда же последнее наконец оценивается, на место удивлению приходят другие эмоции.

Эмоция удивления имеет нейтральный заряд с точки зрения удовольствия, хотя иногда мы говорим, что удивлены приятно. Такая приятность относится на счет сменяющей удивление позитивной эмоции, например, радости от встречи со старым другом. Если же за удивлением следует страх или отвращение, то негатив сопрягается с удивлением, которое расценивается как отрицательное с гедонистической точки зрения. Если человек удивлен опасным происшествием, с которым он не в силах справиться, то он испытывает страх – самое распространенное следствие удивления. Если же он способен преодолеть угрозу и пресечь ее, то удивление сменяется гневом.

За счет своей молниеносности эмоция удивления быстро смешивается мимически со следующей за ней эмоцией. Наблюдатель может заметить, как в течение нескольких мгновений взлетевшие удивленные брови и распахнутые удивленные глаза дополняются присоединяющейся улыбкой, которая распространяется в нижней части лица и сигнализирует о радости. Вместо улыбки уголки рта могут податься немного назад, и в этом случае мимика удивления сочетается с мимикой страха.

Интенсивность рассматриваемой эмоции варьирует от слабо выраженной до предельной. На пике реакции испуга – предельного удивления, вызываемого резким и громким стимулом – человек откидывает назад голову, закрывает глаза, смыкает губы и вздрагивает. Такой опыт всегда расценивается как крайне неприятный.

Зачастую и другие эмоции, следующие за удивлением, переживаются как неприятные, однако нужно помнить, что существуют люди, находящие радость и удовольствие в острых, негативных ощущениях. Они стремятся испытывать удивление как можно чаще и склонны ко всему новому и неизвестному. Напротив, большинство людей отрицательно относятся к эмоции удивления и ненавидят неожиданности. Они стремятся к максимальному контролю любой ситуации, которая в силу этого не может подложить им «свинью».

Внешние проявления удивления в области глаз и бровей

Эмоция удивления находит свое отражение во всех трех зонах лица.

Брови реагируют первыми – они поднимаются и приобретают характерный удивленный изгиб. За счет этого кожа, находящаяся под ними, растягивается, а кожа на лбу собирается горизонтальными длинными складками. Такие морщины совсем не наблюдаются у детей и становятся тем отчетливее, чем старше человек. Их не следует путать с т.н. постоянными морщинками, которые образуются на некоторых нейтральных лицах у людей среднего возраста. Постоянные складки при эмоции удивления станут еще более выраженными и отчетливыми.

Если удивленные брови сохраняют приподнятое положение в течение некоторого времени, это свидетельствует о том, что человек (как правило, слушатель) сомневается по поводу того, что ему говорят, или желает задать собеседнику вопрос. Сомнение и скепсис могут быть ироничными или серьезными. Если такие брови сопровождаются движением головы назад или в сторону, то это свидетельствует о восклицании собеседника. Восклицание приобретает явный недоверчивый оттенок, если голова покачивается взад и вперед. Категорическое неверие слушателя выражается гримасой отвращения.

Если удивленные брови взлетели и опустились на место в мгновение ока, это может означать приветствие (сопровождается также наклоном головы) или акцент внимания.

Широко открытые глаза – понятный каждому признак удивления. Нижняя их граница расслаблена, а верхняя – поднята. За счет этого над радужкой глаза отчетливо видна склера. В зависимости от глубины посадки глаз белок глаза видим или невидим и под радужной оболочкой.

Зачастую удивленные глаза дополнены такими же бровями и ртом, но если они присутствуют на нейтральном лице, то говорят о быстро возникшей заинтересованности или используются для ударения на том или ином элементе беседы.

Как выражается удивление в нижней части лица?

Когда человек переживает эту эмоцию, его челюсти невольно размыкаются. Опущение нижней челюсти приводит к разжиманию зубных рядов. Рот становится расслабленным, его губы находятся в разомкнутом положении. О подобной мимике удивления часто говорят «челюсть отвалилась», так как рот выглядит открытым максимально естественно.

Степень такой открытости может быть умеренной или значительной. Слегка открытый рот может демонстрировать верхние резцы, но чем сильнее удивление, тем больше виден язык. Отвисшая челюсть может быть единственным знаком удивления на лице и демонстрировать ошеломление. Чем оно сильнее, тем вероятнее появление таких характерных звукосочетаний, как «О-о» или «Ого».

Подводя итог, можно описать мимику удивления следующим образом:

Простой сказкой частиц реализма каким лицо удивления узнает

Мало сказать в тексте, что некое событие вызвало в герое такие-то эмоции. Надо, чтобы эти эмоции передались читателю. Чтобы читатель явственно почувствовал их, увидел, ощутил. Чтобы его точно так же охватили страх или отчаяние, любовное томление или грусть, негодование или смущение. Чтобы он был на одной волне с персонажем.

Очень большая ошибка некоторых авторов заключается в том, что они не утруждают себя передачей эмоции героя читателю. Никак и никогда. Будто сочинители не ставят перед собой цель заразить читателя теми же переживаниями, что испытывает персонаж. Авторы ограничиваются декларативными фразами, где обозначают ту эмоцию, которая по логике вещей должна возникнуть у героя. Просто называют её. Разумеется, никакой «одной волны» с персонажем у читателя не получается. Автору не удаётся заставить читателя самому прочувствовать то, что испытывает герой.

— Григорий был напуган.

— В этот момент Мария ощущала всю полноту любви.

— Он испытывал крайнюю степень негодования, переходящую в ярость.

— Гор был в панике, которая жгла его изнутри.

— Страстная любовь охватила Алессу, заполнив всё её существо.

— Чувство, которое он испытывал в этот миг, было смесью презрения и злости.

— Ему было не просто страшно – ему было ужасно страшно.

— Мила испытала ужас, но ненависть взяла верх.

И всё. Понимаете, всё. Ни слова более. В лучшем случае ещё пара пояснений, что «нега перешла в экстаз», а «страх разросся до ужаса».

Преснота. Тоска. Плесень. Иначе я не могу охарактеризовать эти сухощепые фразы. Какое тут сопереживание герою? Какая идентификация себя с ним? Мой рот рвётся в зевке, когда я дохожу до таких «эмоций», которые, кажется, взяты из наблюдения за трупами или железными машинами и записаны конторскими писаками на самом скучном канцелярите. А ведь речь идёт о реакции героев на судьбоносные происшествия! Это узловые моменты, даже кульминация (!), когда не только можно (есть идеальные условия), но и необходимо (дабы читатель не был обманут) вывернуть героя наизнанку, показать весь его внутренний мир, всю гамму ощущений в его душе, симфонию чувств. А что я получаю на самом деле? Фальшивые ужимки, будто сыгранные третьесортными актёрами на подмостках дома культуры.

Хотя, если в жизни быть наблюдательным (обязательное качество писателя!), относиться к персонажам более внимательно, а к сюжету более вдумчиво, то проблема передачи эмоций героя читателю решается. Не говорю, что просто. Но решается. Иначе не было бы стольких замечательных книг, где плачешь и смеёшься вместе с героями.

Когда именно необходима «работа над чувствами», а когда допустимо только назвать эмоцию, мы разобрали в первой половине статьи.

Теперь перейдём к преподнесению эмоций читателю.

Какого-то волшебного рецепта, идеально подходящего для всех и каждого в любой ситуации, не существует. Основной помощник здесь – жизненная наблюдательность. Если человек не знает, о чём пишет, если он никогда не испытывал какой-то эмоции, то скорее всего её описание будет бледным, невыразительным, фальшивым. Впрочем, это универсальное правило писателя: пиши только о том, что хорошо знаешь, о том, что прочувствовал.

Сама по себе эмоция сидит глубоко в головном мозге человека и на улицу не высовывается. Как же мы узнаём, что человек испуган, взволнован, влюблён, рассержен? Признаков несколько:

Если же книга, эпизод написаны от первого лица, с точки зрения фокального персонажа (и описываются его эмоции) или от лица всевидящего автора, то добавляется ещё

4. Внутреннее состояние героя, его ощущения;

Именно из этого конструктора мы собираем картину. Простой пример в виде плана:

Страх, ужас. 1. Внешний вид: волосы всклокочены, лицо бледное, глаза выпучены, зрачки широкие, человек сутулится, втягивает голову, выставляет вперёд руки. 2. Поведение: руки дрожат, ноги подгибаются, глаза прикованы к источнику опасности, пятится, зажмуривает глаза, при панике бегает, машет руками, кричит, зовёт на помощь, спотыкается, падает, встаёт, снова бежит. Обмочился. Упал ничком, прикрыл голову руками. Рыдает, стонет, рычит, кричит, бьётся об землю. 3. Речь. Сбивчивая, бессвязная, могут быть одни слоги, звуки. Крик или наоборот тихая речь, мямлит. Заикание. Может быть вообще нет речи – потерял от страха. 4. Внутреннее состояние. Дрожь, упадок сил, слабость, ноги приросли к месту, тугие суставы, головокружение, туман, яркие точки или темно перед глазами, ноги подкашиваются, руки не слушаются, воздух сгустился, дышать тяжело. 5. Мысли. Всё кончено, перед глазами маячит лицо тётки Варвары с ехидной улыбкой, мысли скачут с одного на другое, мыслей нет совсем, словно в голове вата, нужно думать, что делать, но не получается, весь рассудок занят источником опасности.

Чем подробнее, насыщеннее план, тем лучше. Их него будет проще выбрать то, что лучше всего подходит. Используя план, литературно пишем нужный текст, иллюстрирующий эмоцию в эпизоде. Готово. Эмоции переданы куда более достоверно и живо, чем фразой «ему было чрезвычайно ужасно».

Отдельно коснёмся речи. Нередко при описании чувств героя его речь не соответствует тому состоянию, в котором он находится. Простейший пример – упорядоченная и правильная речь у человека, который, как заявляет автор, испытывает панику. Или рассудительная, даже канцелярская речь в разговоре юноши с девушкой, которую он безумно любит и перед которой робеет.

1. Подбор слов. Лексика.

2.

Структура фраз. Синтаксис.

3. Длительность реплик.

4. Длительность самого диалога.

Ещё одна частая ошибка преимущественно начинающих авторов (хотя, я встречал и у известных). Некоторые думают, что при описании той или иной эмоции достаточно ограничиться частым использованием слов с соответствующими смыслом и эмоциональной окраской. Например, при описании страха нужно как можно чаще вставлять в любых формах «страшные» слова: «ужас», «страх», «кошмарный», «инфернальный», «паника», «смерть», «конец», «уничтожение», «демонический» и т.д. В результате получается нечто такое: «Он испытывал самый ужасный, самый инфернальный страх, который возник в этой демонической, кошмарной ситуации, где мог быть только один зловещий исход – уничтожение смертельного врага». Эта нашпигованная «ужасными и инфернальными» словами фраза, как ни странно, воспринимается лишь как информационная заметка, но не заставляет читателя почувствовать то же самое, что испытывал персонаж. Картины нет. Сопереживания не получается. Просто принимаешь к сведению.

То же самое касается и диалога в рамках некоторой эмоции. В диалоге робких, стесняющихся друг друга влюблённых не обязательно употреблять море «милых» и «нежных» слов. Просто следите, чтобы те четыре пункта выглядели достоверно в ситуации, которую вы описываете, и соответствовали характерам героев.

ГЛАВА 3. Удивление

Как выглядит удивление

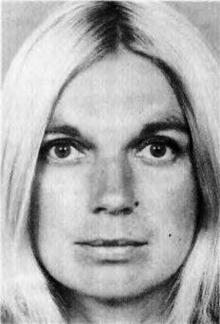

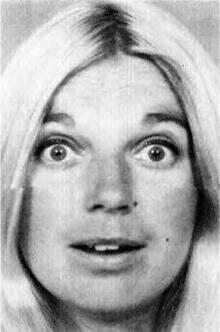

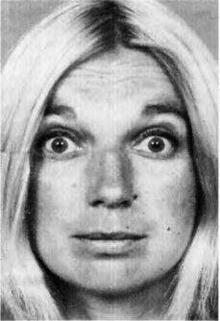

Для демонстрации типичных выражений лица нами используются фотографии двух людей, Патрисии и Джона. В Приложении I описывается, какие задачи мы перед собой ставили, делая эти фотографии, как они были получены и кто эти люди.

Каждая из трех частей лица, выражающего удивление, имеет свои внешние характерные особенности. Брови приподнимаются, глаза широко раскрываются, челюсти разжимаются, а затем размыкаются губы.

Брови

Брови изгибаются и приподнимаются. На рис. 4 вы видите удивленные брови Патрисии (Б) и ее брови в нормальном или нейтральном состоянии (А). Кожа под поднятыми бровями растягивается и становится более заметной, чем обычно (стрелка 1). Поднятие бровей приводит к появлению длинных горизонтальных морщин на лбу (стрелка 2). Эти морщины появляются не у каждого. Их нет у большинства маленьких детей, даже когда брови находятся в приподнятом положении, а также иногда отсутствуют и у взрослых. Некоторые люди имеют горизонтальные морщины — бороздки, постоянно присутствующие на коже лица, — даже при неподвижности бровей, но обычно такие морщины появляются в среднем возрасте. Если эти постоянные морщины имеются на нейтральном лице, то они становятся еще глубже и заметнее, когда брови удивленно приподнимаются вверх.

Хотя у человека, испытывающего удивление, обычно не только приподнимаются брови, но и широко раскрываются глаза и опускается челюсть, поднятые брови можно наблюдать и на нейтральном лице. В таких случаях выражение лица больше не отражает эмоцию; оно приобретает другие значения, причем некоторые из них могут иметь отношение к удивлению. На рис. 5 вы видите удивленные брови на нейтральном лице (Б) и абсолютно нейтральное лицо (А). Когда брови удерживаются в приподнятом положении в течение нескольких секунд, то это выражение лица становится эмблемой сомнения или вопроса. Часто так поступает человек, слушая, что говорит ему кто-то другой; таким образом он без слов выражает вопрос или сомнение в том, что ему говорят. Вопрос или сомнение могут быть серьезными или нет; часто такая эмблема выражает ироническое сомнение, скептицизм или удивление слушателя по поводу сказанных слов. Если это дополняется движением головой в сторону или назад, мы наблюдаем немое восклицание. Если же удивленно приподнятые брови дополняет искривленный в гримасе отвращения рот, то эмблема приобретает несколько иное значение — скептического неверия или же, если человек начинает покачивать головой взад и вперед, — недоверчивого немого восклицания (см. Рис. 28).

На рис. 5 раскрывается что-то еще, имеющее очень важное значение при рассмотрении выражений лица. Патрисия, по-видимому, выражает сомнение на всем своем лице, но эта фотография является составной. Поднятые брови — это только часть измененного ранее нейтрального лица, показанного на левой фотографии. Если вы закроете ее брови рукой, то убедитесь в этом сами. Несмотря на существование многих выражений лица, изменение только в одной области создает впечатление, что остальные черты лица также изменились.

Если удивленные брови удерживаются в приподнятом состоянии очень ненадолго, это может свидетельствовать о других значениях. Если поднятие бровей сопровождается наклоном головы или легким движением головы вверх и вниз, то мы наблюдаем эмблему приветствия, называемую вскидыванием бровей; такая эмблема, встречающаяся в Меланезии, была названа одним исследователем универсальной. Быстрое вскидывание бровей может также использоваться как разговорный «знак препинания». Когда человек что-то говорит, он может быстро поднимать и опускать брови, чтобы акцентировать внимание на конкретном слове или фразе. Выражения лица акцентируют внимание на произносимых словах подобно тому, как это делает курсив в напечатанном тексте. Другие движения бровей и движения прочих частей лица также используются как «знаки препинания», о чем мы обязательно поговорим позже.

Глаза

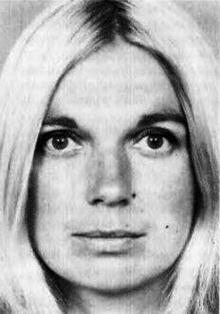

На лице, выражающем удивление, глаза широко открыты, нижние веки расслаблены, а верхние веки приподняты. На рис. 6 (слева) у Патрисии и Джона удивленно раскрытые глаза; для сравнения в правой части рисунка показаны их глаза при нейтральном выражении лица. Отметьте, что в состоянии удивления узкие полоски белков глаз — склеры становятся видны между верхним веком и радужной оболочкой (окрашенной центральной частью глаза). Склера может также быть видна и ниже радужной оболочки, но это зависит от того, насколько глубоко посажены глаза, и опущена ли нижняя челюсть достаточно низко, чтобы натянуть кожу под глазами. Таким образом, когда вы видите белок ниже радужной оболочки глаза, это не является таким же надежным индикатором удивления, как появление склеры между верхним веком и радужной оболочкой.

Обычно удивленные глаза дополняются удивленными бровями, удивленным ртом или тем и другим одновременно, но иногда они появляются сами по себе. Когда верхние веки приподнимаются, показывая склеру при отсутствии соответствующих изменений положений бровей и рта, то это движение почти всегда оказывается кратковременным и длится малые доли секунды. Такие раскрытые глаза могут служить отражением мгновенно возникшего интереса либо дополнением или заменой, например, такому слову как «Здорово!» Широко раскрытые глаза могут также использоваться как разговорные «знаки пунктуации», акцентирующие внимание на конкретном прозвучавшем слове.

Нижняя часть лица

В момент удивления нижняя челюсть опускается, в результате чего разжимаются зубы и размыкаются губы. На рис. 7 показано, что приоткрытый от удивления рот расслаблен, а не напряжен; губы не сомкнуты и не оттянуты назад. Вместо этого рот выглядит так, будто он раскрылся естественным образом. Рот может быть приоткрыт лишь слегка, умеренно приоткрыт, как это показано на рис. 7, или раскрыт более широко, и эта степень раскрытия зависит от того, насколько сильным оказывается удивление. Мы приведем пример таких вариаций ниже.

Челюсть может опускаться без каких-то движений остальных элементов лица. На рис. 8 показано лицо, на котором удивление отражается только в нижней его части в виде опущенной челюсти, а для сравнения показано то же лицо в нейтральном состоянии. Смысл опускания челюсти состоит в том, чтобы выразить ошеломление. Опускание челюсти могло бы произойти, если бы Патрисия действительно была чем-то ошеломлена; оно может служить эмблемой, если Патрисия захочет заявить, что она была ошеломлена в какой-то момент в прошлом; или оно может использоваться для придания лицу притворного выражения, когда она захочет разыграть ошеломление. Рисунки 8 и 5 показывают, как изменение одной части лица приводит к полному изменению выражения всего лица. Взгляните на область глаз на рис. 8Б: кажется, что выражается чуть больше удивления, чем на рис. 8А. Но это также составная фотография; если вы закроете своей рукой области рта на обоих изображениях, то увидите, что глаза и брови — лоб на обеих фотографиях одинаковы.

От легкого удивления к крайнему

Испытываемое удивление различается по своей интенсивности, и лицо отражает эти вариации. Хотя при этом наблюдаются незначительные изменения бровей (немного приподнимаются) и глаз (расширяются и открываются чуть шире), главным индикатором интенсивности удивления является нижняя часть лица. На рис. 9А показано легкое удивление, а на рис. 9Б — умеренное удивление. Брови и глаза на обеих фотографиях выглядят одинаково; изменяется только уровень опускания челюсти. Чем сильнее удивление, тем шире раскрывается рот. Проявления крайнего удивления часто сопровождаются восклицаниями наподобие «О-о» или «Ого».

Четыре типа удивления

Удивление может быть выражено посредством всего двух областей лица, при этом третья область останется нейтральной. Каждое лицо, на котором удивление проявляется на двух частях, имеет свое несколько особое значение. На рис. 10 показаны четыре типа удивления. Но прежде чем мы приступим к объяснениям того, какое сообщение, по нашему мнению, передается каждым из этих лиц и как различия во внешнем виде лица формируют эти разные сообщения, взгляните на каждую из этих фотографий и спросите себя: «Какое это сообщение?» и: «Чем это лицо по внешнему виду отличается от других лиц?»

На рис. 10А Патрисия демонстрирует вопросительное удивление, имеющее довольно неопределенный характер. Это выражение лица могли бы сопровождать, к примеру, такие слова: «Это так?» или: «О, в самом деле?» Оно является в точности таким же, как и показанное на рис. 10Г, с той лишь разницей, что на рис. 10Г удивленный рот был заменен на нейтральный. Если вы закроете пальцами области рта на лицах, показанных на рис. 10А и 10Г, то увидите, что эти лица тождественны во всем, кроме формы рта. Удивление выглядит вопросительным, когда выражение удивления на лице создается только за счет движений бровей и глаз.

На рис. 10Б Патрисия демонстрирует удивление, достигшее изумления. Это выражение лица может сопровождаться такими словами, как «Что?», или звуками наподобие «Ах», издаваемыми одновременно с быстрым вдохом. Если вы закроете пальцами брови и лоб на лицах, показанных на рис. 10Б и 10Г, то увидите, что эти лица идентичны во всем, кроме закрытых частей — областей бровей и лба. Удивление достигает изумления, когда оно выражается на лице только за счет движений глаз и рта.

На рис. 10В Патрисия демонстрирует удивление, более близкое к ошеломлению, или менее заинтересованное удивление, или удивление, которое может выражать на лице внутренне опустошенный или находящийся под влиянием наркотиков человек. Если вы закроете глаза на рис. 10В и 10Г, то увидите, что на них все одинаково, кроме глаз. Удивление выглядит подобным ошеломлению, когда оно выражается только движениями бровей и рта.

На рис. 10Г показано выражение удивления, создаваемое с помощью элементов всех трех областей лица. Смысл сообщения, распространяемого таким лицом, заключается в одном слове — удивление.