Анализ произведения Запах хлеба Казакова

Жанровая направленность произведения представляет собой лирическую прозу, основной тематикой которой являются авторские размышления о проявлении любви к самому близкому человеку в лице матери.

Главной героиней рассказа является Дуся, представленная в образе обычной русской женщины, проживающей в столице совместно со своим супругом.

Сюжетная линия рассказа разворачивается после Нового года, когда в квартиру Дуси приносят телеграмму, уведомляющую женщину о смерти ее матери. Неожиданная новость становится шоком для женщины, однако она принимает решение не посещать родную деревню и даже не может заплакать, несмотря на то, что не видела мать более пятнадцати лет.

Через несколько месяцев Дусе приходит письмо от сына сестры Миши с приглашением посетить родной дом, в котором остались вещи умершей матери. И женщина принимает решение об отъезде.

Доехав до родного села, Дуся с удивлением обнаруживает изменения, произошедшие с деревней, которая стала гораздо больше, нежели ранее. Встреча с сестрой проходит у женщины достаточно тепло, после чего Дуся направляется к родному дому, в котором прошло все ее детство.

Дом оказывается заколоченным, но войдя во внутрь Дуся неожиданно ощущает аромат свежеиспеченного хлеба, который готовила ее мать. В памяти начинают всплывать воспоминания о счастливых моментах прошлой жизни. Побыв в доме, Дуся принимает решение о продаже избы, а затем направляется на кладбище с целью навестить могилу матери в сопровождении племянника.

Подойдя к могиле, на глазах женщины выступают горькие слезы, и она не в силах сдержать подступающий к горлу крик души. Миша пугается истерики женщины и убегает домой за матерью, которая, прибежав на кладбищенский погост, обнаруживает Дусю лежащей на земле и рыдающей по безвозвратно ушедшей матери.

На следующее утро Дуся покидает родную деревню, возвращаясь в Москву, а в ее отчем доме начинается жизнь для новых людей.

Смысловая нагрузка произведения заключается в необходимости слушать зов собственного сердца, поскольку оно хранит светлые и добрые человеческие воспоминания, особенно о самом дорогом человеке на земле, о матери.

История создания:

Рассказ был написан Козаковым в1961 году.

Сюжет

Главную героиню произведения зовут Дуся. Она живёт со своим мужем в Столице. Действие рассказа начинается после Нового года первого января, в это время на адрес супругов приходит телеграмма, сообщающая о смерти матери Дуси – семидесятилетней старухи, жившей в деревне, откуда женщина родом. Узнав от мужа эту новость Дуся некоторое время думает об этом, но ехать не решается, так как все вещи уже могли растащить родственники. Женщина не видела свою мать уже пятнадцать лет, поэтому узнав о её смерти, Дуся даже не может заплакать, ей просто становится грустно.

В мае к Дуси снова приходит телеграмма, только уже от своего племянника Миши, в котором он пишет, что дом и вещи её матери остались целы, а также предлагает приехать. Наконец, она принимает решение отправиться в деревню.

По приезду Дуся обнаружила, что её никто не встретил и ей приходится идти пешком, но благодаря этому она смогла по дороге рассмотреть деревню. Она была очень удивлена тем изменениям, которые сделали неузнаваемой её деревню. Женщине они совсем не понравились.

В доме сестры Дусю встретили тепло и радушно, она, в свою очередь, привезла всем гостинцы. От своей сестры женщина узнала, что некоторые вещи из дома матери забрала родня. Сестра же забрала всю скотину. Сначала Дуся жалела, что не приехала сразу, но потом успокоилась и забыла об этом.

Подойдя к дому матери, Дуся увидела, что окна были забиты досками, а двери закрыты на замки. Женщины с трудом открыли их. Как только Дуся зашла, сразу услышала знакомый ей с детства запах хлеба. Она словно оказалась в давно приснившемся и уже забытом сне. Через некоторое время, продав пожитки и дом матери, Дуся решается навестить ее могилу, сопровождать её отправился Миша. По дороге она задаёт ему вопросы про изменения в деревне и его жизнь. Как только они подошли к могиле матери Дуси, у женщины при её виде началась истерика и мальчик, испугавшись, побежал за помощью в деревню. Через час Дусю нашли лежащей на могиле и плачущей. Её отвели домой к сестре и уложили спать.

На утро Дуся уже спокойно пила с сестрой чай, была весела и спокойна, и рассказывала о своём доме в Москве. Немного позже она уехала. Через две недели в дом её матери заселились новые жильцы.

Тематикой произведения являются размышления автора о проявлении любви к самому близкому человеку – матери. Примером главной героини автор напоминает, что человек всегда должен слушать своё сердце, так как оно хранит в себе самые лучшие и светлые воспоминания о наиболее важных людях в нашей жизни.

Главные герои

Дуся является единственной главной героиней рассказа в образе простой русской женщины, проживающей вместе со своим супругом в столице. Помимо неё в произведении упоминаются её муж, сестра, проживающая в деревне с сыном Мишей, который приходится главной героине племянником.

Композиция

Переплетение собственного зова сердца и ума, помогают главной героине принять правильное решение, поехать в родное место, где на нее нахлынули воспоминания, при которых она не смогла сдержать слез, не смотря что прошло много лет.

Также читают:

Картинка к сочинению Анализ произведения Запах хлеба Казакова

Популярные сегодня темы

Весь мир состоит из звуков. Музыка окружает человека каждое мгновение жизни. Колыбельная, которую поёт мама, детские песенки, звучащие в мультфильмах детства, старые народные и застольные композиции, которые любила иногда петь бабушка.

Все математики – неряшливые, слабохарактерные и гениальные люди. Но грек Харламий Диогенович таким не был. Главным его умением было поддержание тишины в ходе учебного процесса.

Каждая часть речи в языке важна и выполняет свою работу вместе с другими, самостоятельными и служебными, чтобы люди могли выразить разнообразные мысли и чувства.

Матвей Кузьмин, восьмидесятилетний молчаливый старик, жил в одинокой ветхой избушке на лесной опушке, с маленьким внуком Васей и собакой Шариком. Он хорошо знал лесную местность и часто охотился

Психологизм рассказа юрия казакова запах хлеба смысл названия рассказа

В 9 классе проводим урок-размышление по рассказу Юрия Казакова «Запах хлеба».

Тема урока: «Где наше родное и близкое? Где наши духовные ценности?»

Тип урока: урок углублённой работы над текстом произведения.

Цели урока:

Найти ответы на проблемные вопросы:

Задачи:

— личностные: вызвать интерес к предмету; пробуждать стремление к вдумчивому чтению; проследить за мыслями, чувствами и поступками героев; воспитывать лучшие нравственные качества: совестливость, ответственность, доброта, чувство долга, забота о близких;

— метапредметные: обучать умению отбирать материал текста для работы по теме урока; развивать навыки анализа текста; развивать навыки групповой и индивидуальной работы, навыки работы со словарём; развивать монологическую и диалогическую речь;

— предметные: познакомиться с биографией Ю. Казакова, определить особенности стиля рассказов писателя; развивать умение объяснять литературоведческие понятия, подкрепляя их примерами из текста; развивать умение формулировать проблемы, поднятые автором в произведении.

Ожидаемые результаты:

— личностные: использование читательского опыта в реальных жизненных ситуациях;

— коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;

— регулятивные: целеполагание, планирование;

— метапредметные: работа с информацией из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему, совершенствование читательских умений и культуры речи;

— предметные: совершенствование навыков анализа текста, умение объяснить термины «психологизм», «несобственно-прямая речь».

Технология: технология развития критического мышления.

Формы организации деятельности учащихся: фронтальная, индивидуальная, групповая.

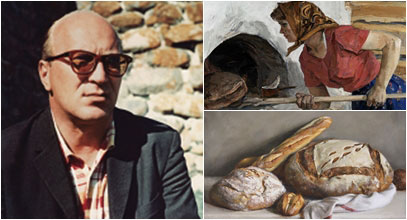

Оборудование: портрет Ю. Казакова, различные издания произведений писателя, презентация, аудиозапись песни Я. Сумишевского «Мама», словари, бумага и фломастеры для составления кластера).

ХОД УРОКА

1. Мотивация к деятельности

Здравствуйте, ребята! Я хочу всем пожелать хорошего настроения. И уверена, что сегодняшний урок подарит нам радость общения друг с другом и радость новых открытий. Вы готовы? Замечательно!

1) Обратите внимание на экран.Что вы видите? (слайд № 1: изображение хлеба, старушки-матери у крыльца деревенского дома)

2) О каком произведении мы будем сегодня говорить? (рассказ Ю. Казакова «Запах хлеба»)

2. Актуализация знаний об авторе

— Как связаны между собой данные изображения? С чем у многих ассоциируется хлеб? (дом, мама, родители)

Подготовленный ученик читает стихотворение Розы Госман «Мамин хлеб» (слайд №2)

— Где, по-вашему, формируются наши духовные ценности, нравственные устои? (в семье)

— Как вы думаете, какова будет тема нашего сегодняшнего урока? (предположения детей, тема выводится на экран) слайд № 3

— Вы прочитали рассказ Ю. Казакова «Запах хлеба», только ли он о хлебе?

— Или в нём поднимаются еще другие, более глубокие проблемы?

— Какие цели мы сегодня поставим перед собой на уроке? На какие вопросы постараемся ответить? (слайд № 4)

Ответить на эти вопросы нам поможет писатель Юрий Павлович Казаков.

Сообщение учащегося:

Юрий Павлович Казаков родился 8 августа 1927 года в Москве (в семье рабочего). Отец и мать его – бывшие крестьяне, выходцы из Смоленской губернии.

В школе в одном классе с Юрием Казаковым учился музыкант, который посещал ещё и музыкальную школу, где занимался в классе виолончели. Его одержимость музыкой повлияла и на Юрия Казакова. С пятнадцати лет Казаков начал учиться музыке: сначала он играл на виолончели, потом на контрабасе, так как пальцы были не очень гибкими. В 1951 году Юрий Казаков окончил музыкальное училище им. Гнесиных по классу контрабаса и сразу был принят в состав оркестра им. К.С.Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Играл в джазовых и симфонических оркестрах.

Между 1953 и 1954 годами его увлекает литературное творчество. Юрий Казаков поступает в Литературный институт им. М.Горького, который оканчивает в 1958 году. С этого времени появляются удивительно музыкальные, точные по словесному рисунку и неповторимые по описаниям природы рассказы. Первые же из них принесли успех: «Арктур – гончий пёс», «По дороге», «Голубое и зелёное», «Двое в декабре» и др. Рассказ стал излюбленным жанром Казакова.

Писатель часто путешествовал по России, восхищался родной природой, воспевал в своих рассказах Волгу, Север. Особое отношение было у него именно к русскому Северу. Героями его рассказов были моряки, рыбаки из Архангельска, Мурманска, островитяне Новой Земли.

29 ноября 1982 года в возрасте 55 лет Ю.Казаков скончался в Москве.

— Юрий Павлович Казаков – писатель честный, правдивый, искренний, не утаивающий ничего невыгодного для своих героев. Его волнуют нравственные проблемы: как нужно жить? какими качествами нужно обладать? что лежит в основе человеческого поведения? что такое добро и зло?

Как правило, в основе рассказов Казакова лежит действительный случай. Герои – люди обыкновенные, а не исключительные. Писатель сосредоточивает внимание на их нравственном состоянии в потоке повседневной жизни. Автора интересует обыденное сознание и его развитие, которое может привести или к нравственным вершинам, или к потере важнейших духовных ценностей.

Рассмотрим, как это происходит в рассказе «Запах хлеба».

3. Осмысление произведения

— Что включает в себя это понятие: духовные ценности? (работа со словарями по группам:

1 группа даёт толкование понятий «духовность», «ценность», «мораль», «нравственность», «чувство долга»;

2 группа подбирает синонимы, 3 группа – антонимы к словам (Душевность, родственность; важность, преимущество; нравственность, этика, закон; порядочность, добродетель; ответственность, сознательность).

— Итак, обратимся к тексту рассказа.

— Какую телеграмму и когда получает Дуся? Случаен ли выбор писателем именно этой даты?

(1 января, не случаен. Герои отдыхают после встречи Нового года)

— Как она отнеслась к известию о смерти матери?

— Какие детали указывают на ее психологическое состояние, подтвердите текстом, какова роль художественной детали в тексте?

(побледнела, молча водила рукой по скатерти, как слепая, легла, вяло ходила по квартире, голова болела, не пошла в гости, было грустно, не могла плакать)

— Каким вырисовывается в памяти женщины образ её матери?

(плохо помнит, чужое лицо, тяжёлые тёмные руки)

— Почему лицо самого родного человека ей кажется чужим?

(не видела более 15 лет)

— Почему Дуся не поехала на похороны?

(холодно; барахло, наверное, растащили)

У Казакова зачастую авторское повествование переплетается с речью героини, её мужа, других персонажей. Так начало 2 главы «Прошла зима, и Дуся вовсе позабыла о матери. Муж её работал хорошо, жили они в своё удовольствие, и Дуся стала ещё круглее и красивее» – по форме является речью автора. Но слова «вовсе позабыла», «жили в своё удовольствие» указывают на речь Дуси и её мужа. Это называется «несобственно-прямой речью».

— Для чего использует Казаков это приём? Как это характеризует героев рассказа?

(Герои сами себя разоблачают, данные слова подчёркивают мысль автора о том, что герои погрязли в заботе только о собственном материальном благополучии. А по сути – заплатят за это очень дорогой ценой: забвением нравственных корней, потерей духовных ценностей, утратой душевности, порядочности. Сниженная разговорная лексика героев: барахло, растащат, башка, валяй и др.)

Так вот – героиня всё же едет в деревню.

— Зачем? Что ее подтолкнуло?

(письмо племянника Миши, остался дом, значит, можно продать и получить за него деньги!)

— Какой предстала перед Дусей деревня?

(родные поля, пообстроилась, перемены не понравились, многие её узнавали, а Дуся нет)

— Почему героине не понравились перемены, почему Дуся не узнавала бывших односельчан?

(было неприятно, что без неё деревня не угасла, а наоборот, расстроилась, живёт своей полноценной жизнью)

— Чем занималась героиня в деревне?

(продавала вещи, затем дом) Слайды № 5,6

Казаков называл свой особый взгляд на героя «осмыслением самого себя», что означало раскрытие внутреннего мира персонажа через анализ его мыслей и чувств. Это позволяет говорить о психологизме произведений писателя. Часто поведение героев не зависит от воли и желания персонажа, а проявляется неожиданно, вызывается эмоциями, которые возникают под влиянием ассоциаций.

— Какие чувства и ассоциации нахлынули на Дусю во время посещения ею родного дома? Какие детали говорят об этом?

(дом имел нежилой вид, но пахло хлебом; у Дуси забилось сердце;икона на стене; открыла сундук – запахло матерью)

— Почему всё это кажется героине сном? Слайд № 7

— А что же было дальше? Ведь у Казакова подсознательные душевные движения человека раскрываются через их ощущение неудовлетворённости собой, тоску, смутное беспокойство, стыд.

— Что произошло с героиней на кладбище? Какой пейзаж рисуется в этом эпизоде? как он помогает понять внутреннее состояние героини?

(день «было замглился», «посоловел», позже тучи разошлись, но в той стороне, куда шли Дуся с Мишей висела гряда облаков)

Что интересно: осмысление себя в рассказах Казакова происходит у героев вне городской суеты, на лоне природы. В воспоминаниях отражается прошлая духовная жизнь человека, и эти эмоции дают толчок его душевным процессам в настоящем. Вот и на Дусю нахлынула жуткая тоска по матери, осознание невыполненного дочернего долга, утраты очень близкого и дорогого.

— В каком настроении покидает деревню героиня?

(была весела и ровна)

— С какой целью автор в конце рассказа говорит о том, что в доме матери-старухи вымыли полы, привезли вещи и стали жить новые люди?

(дом ожил, может, новые жители будут добрее и внимательнее к нему, с уважением и благодарностью вспоминать умершую хозяйку)

Казаков избегает авторских дополнительных объяснений и рассчитывает на работу читательской мысли, заставляет нас додумывать, сопереживать.

4. Рефлексия

В этом писатель продолжает традиции поэтики А.П.Чехова.

Вот и мы попробуем немного разобраться в задумке автора.

— Как вы думаете, почему рассказ имеет такое название?

(запах хлеба стал для героини, с одной стороны, символом дома, мамы, родины, а с другой стороны, осознанием утраты, одиночества)

Составление кластеров и их защита: 1 группа – образ Дуси, 2 группа – родной дом, 3 группа – проблемы, поднятые автором в рассказе. У учащихся на столах лежат бумага, фломастеры.

( 1 – равнодушие, безответственность, позднее раскаяние, отсутствие чувства долга, бездушие; 2 – мама, хлеб, уют, тепло, любовь, доброта, душевность, 3 – утрата связи с отчим домом, забвение матери, одиночество, распавшиеся человеческие связи, духовные ценности, чувство долга)

Звучит песня в исполнении Ярослава Сумишевского «Мама»

Необходимо слушать зов собственного сердца, ведь оно хранит светлые и тёплые воспоминания о самом дорогом на земле: маме, доме, малой родине.

«Запах хлеба» – рассказ, в котором ставятся сложные проблемы человеческой психологии, раскрываются внутренние мотивы поведения. Благодаря точной психологической обрисовке характеров читатель может представить жизнь героев в будущем, предположить, как они будут вести себя в той или иной ситуации.

5. Домашнее задание на выбор:

1. Прочитать и проанализировать рассказы Ю.Казакова «Свечечка», «Осень в дубовых лесах», «Плачу и рыдаю…» – один на выбор

2.Сочинение-рассуждение на вопрос темы урока «Где наше близкое и родное? Где наши духовные ценности?»

3. Сочинение на тему «Жизнь Дуси после поездки на родину»

Краткое содержание Казаков Запах хлеба

Главная героиня – женщина по имени Дуся. Она живет в Москве со своим мужем. Рассказ начинается 1 января. Выпивший муж открывает дверь и получает телеграмму с сообщением о том, что мать жены умерла. Рассказывает об этом жене, они выпивают. Жена решает, что не поедет, так как родные растащат все имущество. При этом она не может даже заплакать, с матерью они не виделись около 15 лет.

В мае Дуся получает письмо от племянника Миши, в котором сказано, что дом и вещи ее матери целы, и что ее приглашают приехать. Она, наконец, решается.

Приехав, Дуся обнаруживает, что ее никто не встретил. Она удивляется изменениям, произошедшим с деревней (она расширилась). В доме сестры ее встретили тепло, она привезла им гостинцы, а сестра сказала Дусе, что часть вещей из дома матери забрала родня, а скотину взяла она сама.

Окна материнского дома были заколочены, а двери заперты. Попав внутрь, главная героиня почувствовала знакомый с детства запах хлеба. Она словно оказалась в давно приснившемся и уже забытом сне. Продав имущество и дом, Дуся решает сходить на могилу матери, провожать ее пошел Миша.

Увидев могилу, она не может сдержать слез, у нее случается нервный срыв, и она бросается на могилу матери. Испугавшись, Миша убегает за помощью, а когда они приходят, обнаруживают Дусю лежащей на могиле и плачущей.

Проснувшись на следующий день, Дуся находится в хорошем расположении духа, веселой и уезжает в Москву.

Через две недели в доме матери стали жить новые люди.

Произведение учит тому, что нужно прислушиваться к своему сердцу, и давно забытое всегда находит отклик в нем.

Можете использовать этот текст для читательского дневника

Казаков. Все произведения

Запах хлеба. Картинка к рассказу

Сейчас читают

В гороховом стручке сидело пять горошин. Они были зеленые, и думали, что весь мир такой же зеленый. Они мечтали вырваться на волю и повидать свет.

Повесть начинается с того момента, где отец Алисы Селезневой сидел и думал, какой подарок преподнести дочери на именины. Но тут позвонил археолог Громозека, прибывший с планеты Колеида, где проводил исследования, и попросил профессора принять его

Действие фантастического романа «Солярис», созданного польским писателем Станиславом Лемом, происходит в далеком будущем, когда земляне научились преодолевать огромные расстояния между галактиками.

События поэмы происходят на прекрасной греческой земле, великолепной страны, имеющей героическое прошлое.

Испытание красотой (Заметки о творчестве Юрия Казакова). Запах хлеба казаков анализ

Юрий Казаков. Критика. Особенности творчества Ю. Казакова

В ряду имен современных советских новеллистов имя Юрия Казакова — одно из наиболее популярных. Причем этой популярностью писатель обязан не только собственному таланту, но и художественной культуре своей аудитории. Дело в том, что рассказы Ю. Казакова требуют от читателя упорной встречной работы, не сулят ему ни авантюрной увлекательности, ни удобных в обиходе рецептов житейской мудрости. Кроме того, если к творчеству писателя вы подошли после знакомства с произведениями его собратьев по жанру, таких, как Ю. Нагибин, С. Никитин, Вера Панова, И. Меттер, В. Конецкий, — от жизненного материала, который осваивает Ю. Казаков, на вас может повеять нравственным и эстетическим неуютом. В самом деле, немалую часть «населения» казаковских рассказов составляют диковатые увальни, прозябающие на задворках у времени, тунеядствующие богомольцы, мелкие хищники, раз и навсегда отмахнувшиеся от всяких там моральных запретов. Внимание Ю. Казакова к столь «мрачным» характерам кое-кому из критиков пришлось не по душе. Мы помним, как в ряде статей его именовали эпигоном Бунина и убежденным созерцателем душевных потемков. За последнее время критика заметно «подобрела» к Ю. Казакову, но инерция прежних опенок ьсе еще дает себя знать. Не сумел сладить с ней, например, В. Перцовский, автор статьи «Осмысление жизни» («Вопросы литературы», 1964, № 2), хотя творчество писателя он рассматривает вполне доброжелательно и о его таланте отзывается самым лестным образом. Но вот исходное суждение критика о Ю. Казакове, пугающее своим безапелляционным, «справочным» тоном: «. его (Ю. Казакова. — В. К.) своеобразие заключается в том, что он сосредоточил внимание на непроизвольных, безотчетных душевных движениях человека». Но, может быть, Ю. Казаков что-то несет людям, а не просто созерцает «безотчетные душевные движения»?

Действительно, неужели, например, бакенщик Егор («Трали-вали») интересен писателю лишь капризами своей сумеречной натуры? Дескать, пойди разберись: дикий, звероподобный парень, пропойца и лентяй, и вдруг — на тебе! — приступы виноватой нежности к Аленке, вспышки яркой образной памяти, смутная тоска по правильной жизни, а главное — поразительный «нутряной» талант певца, обостренная музыкальная восприимчивость. Что сей конгломерат значит? Многое. Особенно если мы прислушивались к авторской интонации. Впрочем, первые главки рассказа сдержанно эпичны. Герой как бы экспонируется, а сам писатель идет навстречу упрекам в повышенном интересе к «безотчетным движениям». Но вот наступает тревожная звенящая пауза: Егор с Аленкой сейчас заведут песню. И уходит из рассказа сдержанная эпика, уходит слегка отстраненный психологизм. И нас уже захватывает тугой, нарастающий ритм сокровенной «мелодии» рассказа. «Аленка зажмуривается, мучительно сотрясается, выжидая время, и вступает низко, звучно и точно — дух в дух: «Плывет лебедь со лебе-едушко. » Но себя, но своего матового, страстного голоса она и не слышит уже — где уж там! Чувствует она только, как мягко, благодарно давит, сжимает ее плечо рука Егора, слышит только его голос. Ах, что за сладость — песня, что за мука! А Егор, то обмякая, то напрягаясь, то подпуская си плоты, то, наоборот, металлически-звучно, все выговаривает дивные слова».

Авторский голос как бы сливается с голосами поющих. Но нет, не совсем: в нем отчетливо слышится и удивление перед богатством подспудных сил незадачливого героя, и сострадание беспризорному таланту, которого его обладатель явно недостоин. Да, писатель не просто «приникает» сердцем к песне. Он судит песней. Судит одичалость и примитивизм своего героя, безнадежно запустившего себя. Перед нами вырисовывается заманчивая человеческая проекция Егора, проекция, которая дает возможность определить, как велик не пройденный героем путь к людям, путь к самому себе, увы, несостоявшемуся. И напряженная страстность песни здесь оборачивается отрицанием духовной заскорузлости, отрицанием с опорой на то живое, что еще не угасло в глухом к своему призванию человеке.

В отличие от Егора Дусю из рассказа «Запах хлеба» не томят подспудные таланты. Всем существом она ушла в старательное мещанское потребительство и давно уже не знает никаких «высших» волнений. Остались одни лишь рефлексы, чисто атавистические рефлексы духовного восприятия мира. В родном доме, куда ей пришлось приехать по делам наследства, Дуся слышит запах хлеба. Он рождает смутное беспокойство, тревожит уснувшую память о далеком детстве, о странной, даже пугающей полноте внутренней жизни. И вот на могиле у матери, когда подспудное прорвалось наружу, черствая, меркантильная Дуся бьется в тяжелом припадке, выкрикивая «неизвестно откуда пришедшие к ней слова» о своем сиротстве. Нищету духа лихорадит память об утраченных человеческих деивосгах. И снова Ю. Казаков, как и в «Трали-вали», судит эту нищету. устанавливая масштабы и характер добровольно понесенных ею потерь.

Да, Ю. Казаков судит нравственную одичалость, но судит по-своему, «по-казаковски», без металла в голосе, без нажима.

Так начинал «негодующий», жесткий к бездуховному герою Ю. Казаков. Так начинал, чтобы продолжить по-иному. Ю. Казаков последних лет стал гораздо менее прозрачен. Он скупо пользуется «курсивом», осторожно акцентирует, глубже прячет оценки. Писателя влекут сложные связи явлений, скрытые переходы между ними. Потому-то внутренняя логика рассказов Ю. Казакова порой не сразу дается в руки. Посмотрим для примера, как выглядит все тот же бакенщик Егор в одном из эпизодов рассказа. «На лугу уже туман и пахнет сыростью. Туман так плотен и бел, что издали кажется разливом. Как во сне, идет, плывет Егор по плечи в тумане, и только верхушки стогов видны, только черная полоска леса вдали под беззвучным небом, под гаснущим уже закатом. Егор поднимается на цыпочки, вытягивает шею и замечает наконец вдали розовую косынку над туманом.

Э-ей! — звучным тенором окликает он.

А-а. — слабо доносится издали.

Егор ускоряет шаг, потом пригибается и бежит, будто перепел, тропой. Проходит минута, две, но никого нет, звука шагов не слышно, и Егор не выдерживает, поднимается, глядит поверх тумана. По-прежнему видит он только закат, полоску леса, черные шапки стогов — смутно и сизо вокруг него. «Спряталась!» — с нетерпеливым восторгом думает он, опять ныряет в туман и опять крадется».

Интересно, почему душевно неповоротливый Егор не спугивает тонкую гармонию предзакатных красок, тумана и плывущих поверх него стогов? Мало того, присутствие Егора — здесь условие гармонии. Да, Егор глуп, неуклюж, ленив. Но ведь живет в его душе вроде бы заплутавшаяся там подспудная сила в тянет Егора-певца прочь от Егора — пьяницы и лентяя. Особенно, когда туман кажется разливом, и нёбо беззвучно, и Аленка — партнерша по запойному, экстатическому вокалу уже на пути к сторожке.

«—Э-ей! — звучным тенором окликает он.

— А-а. — слабо доносится издали».

Конечно, дуэт Егора и Аленки мы услышим не скоро. Только под конец Егоров тенор и Аленкин «втор» зазвучат в полную силу. А пока лишь предощущение, намек на музыкальную тему. И вместе намек на лучшего, несбывшегося Егора, чьи человеческие взлеты не более ощутимы и не более постоянны, чем сложная игра линий и красок над белым покровом тумана.

В рассказах Ю. Казакова можно нередко наблюдать примерно одно и то же: власть над героем — длительную или кратковременную — своего рода психологических автономий (по терминологии В. Перцовского — «безотчетных душевных движений»). Была своя «автономия», например у Дуси из «Запаха хлеба». Обрушилась на Дусю черная тоска у материнской могилы и через несколько часов отпустила. Да так, что следа не осталось: «На другой день, совсем собравшись уезжать в Москву, она пила напоследок с сестрой чай, была весела и рассказывала, какая прекрасная у них квартира в Москве и какие удобства». Но где гарантия, что запах хлеба, острый аромат кустов и другие «тонкие материи», от которых героиня, казалось бы, давно отмахнулась, вновь не преподнесут ей неожиданный сюрприз?

. С деревенским завклубом Жуковым (рассказ «Кабиасы») происходит, на первый взгляд, анекдотическая история. Борец против суеверий, он сам оказывается у них в плену. С резвостью вспугнутого зайца улепетывает Жуков от мифических кабиасов, которые привиделись ему в ночном лесу. Смешно? Не очень. «Кабиасы» — не юмореска, не хлесткая сатира, а спокойная аналитическая проза. Что такое зав- клубом Жуков? Если верить первому впечатлению — воплощенное невежество и самодовольное плоское доктринерство.

Да, героем правит, деспотически распоряжается плоское доктринство. Но при ближайшем знакомстве с героем мы обнаруживаем, что его внутреннее «я» далеко не полностью подотчетно этой правящей силе. Прошла позорная для Жукова ночь. «Он засыпал почти, когда все в нем вдруг повернулось и он будто сверху, с горы, увидел ночные поля, пустыннее озеро, темные ряды опорных мачт с воздетыми руками, одинокий костер и услышал жизнь, наполнявшую эти огромные пространства в глухой ночной час. Он стал переживать заново весь свой путь, всю дорогу, но теперь со счастьем, с горячим чувством к ночи, к звездам, к запахам, к шорохам и крикам птиц».

Читая и перечитывая рассказы Ю. Казакова, где встречается картина как бы психологического отчуждения героя от самого себя, не чувствуешь ни малейшего насилия над логикой образа, ни намека на инерцию литературного приема. Чувствуешь иное — упорство авторской мысли, для которой сами по себе «безотчетные душевные движения» немного стоят. «Неподотчетные» силы, берущие власть над героем (Дусина «память» о нематериальных ценностях, худосочный рационализм Жукова, эгоистическая слепота Крымова), — это и его, личное, и не его, постороннее.

И оттого, что они отчаети «Посторонние», казусы психологических едвигов и несовместимостей, сохраняя свою единичность, предстают перед нами в неожиданном укрупнении. Мы уже не склонны ограничиться «первоначальными делами» Дуси, Егора или Жукова и обращаемся мыслью к «надличностным» перипетиям, значительно раздвигающим сюжетные границы рассказов. В частности, мы видим, что Егорова стихийная музыкальность и яркая образная память не просто «черты данной личности». Вместе с предзакатным туманом, тихой игрой реки, очарованием старинной песни они образуют сомкнутый поэтический ряд, где, как в стихотворной строфе, действует скрытая сила притяжения. Все эти «тонкие материи» здесь далеко не пассивны. Они упорно теснят примитивизм и душевную сонливость, ломают их застойный уклад. Идущая в Егоре борьба разноречивых начал становится как бы экстерриториальной. И хотя на узком участке Егоровой судьбы успех вряд ли возможен, нам дано ощутить главное — размах, всепроникающую наступательность поэтических сил жизни.

Может возникнуть вопрос: не слишком ли суров Ю. Казаков к своим героям, не слишком ли завышен его критерий тонкой нравственной развитости, особенно если учесть, что герой Ю. Казакова — это чаще всего человек, далекий от благ цивилизации, к духовным разносолам не привыкший и «нежностям» не обученный? Но сразу же отметим вот что: герои интеллигентные не пользуются у писателя решительно никакими льготами. Можно вспомнить хотя бы московского студента Сашу (рассказ «Ни стуку, ни грюку»), мальчика из «хорошей семьи», оказавшегося в дурном обществе циника и тупицы Сереги, специалиста «по женской части». Когда рассказ о Серегином амурном «промысле» подходит к концу, нам трудно определить, чья роль была омерзительнее: скотоподобного Сереги или нежно воспитанного Саши с его благородным слюнтяйством и потаенной завистью к напарнику. По мысли Ю. Казакова, Сашина анемичная интеллигентность не дает ему заметных преимуществ перед Серегой.

Итак, отщепенцы. По отношению к кому? А может, и к чему? Откройте очерковую повесть Ю. Казакова «Северный дневник», где позиция автора предельно обнажена, и вы из обширного круга героев без труда выделите тех, кто особенно симпатичен писателю — механика Попова, лоцмаца Малыгина» рыбаков-поморов Котцова и Гитова, рыбачку Пульхерию Еремеевну, «тихих героев, всю жизнь свою противостоящих жестокостям природы».

Назвав этих Героев, мы, по существу, ответили на вопрос, касающийся Сереги, Дуси, Странника и т. п. — «Отщепенцы. По отношению к кому?» А вот как раз по отношению к старой поморке, рыбаку, промышляющему семгу, Маньке, т. е. людям, которые, не пытаясь отсидеться в холодке, несут свою долю общего труда, а заодно долю «шабашников» типа Дуси, Сереги и Странника.

Есть у Ю. Казакова немало новелл, выдержанных — в отличие от «Трали-вали» и «Запаха хлеба» — в светлых и только светлых тонах. Можно сказать, что они занимают как бы промежуточное положение между собственно прозой и лирической поэзией. Я имею в виду такие рассказы, как «На охоте», «Оленьи рога», «Осень в дубовых лесах». Одна из их примечательных особенностей — почти полное отсутствие сюжета, в его привычном событийном понимании, и уж совсем полное отсутствие конфликта.

Например, «Оленьи рога», по существу, лишены событийного ряда. Место действия рассказа — дом отдыха в Прибалтике, время действия — ранняя весна, т. е. типичный «не сезон». И одна-единственная героиня — шестнадцатилетняя девочка, выздоравливающая, вернее, еще не успевшая до конца оправиться после долгой болезни. Причем никакой курортной романтики, никаких даже беглых знакомств, никто и ничто не нарушает одиночества героини. Внешнего одиночества, так как внутренне ода» целиком ушла в узнавание глухого бора, каменистых гротов в холмах, освободившегося ото льда моря, молчаливых домов с прозрачными верандами.

Узнавание это прихотливо хотя бы оттого, что оно двойное: девочка узнает новое, особенное и наново открывает привычное, вернее, бывшее привычным до болезни — просто деревья, просто весеннее небо, просто ломкий мартовский наст. Взгляду девочки на мир пока вроде бы не хватает оптической резкости, предметы не попадают в фокус, грани их зыблются, контуры плывут. И совсем непроизвольно возникает игра возбужденного сознания; причудливо преломляющего реальность. Девочке кажется, что один из заколоченных на зиму домов населен сказочными троллями. Фантазия выстраивает свой автономный сюжет и уходит, погружается в его лабиринты.

Если на этом поставить точку, «Оленьи рога» будут выглядеть замкнутым в себе живописно-психологическим этюдом, для которого нетрудно подыскать соответствующий литературный ряд — мало ли в современной прозе (о кинематографе и говорить нечего) чисто лабораторных опытов «поэтического оволшебствления» реальности? Но точку ставить рано. Да, девочку затягивает мир ее фантазии. Но вот в этом мире происходит маленькая странность: старый тролль манит девочку к окну таинственного дома — «Взгляни!» Она подходит и вместо! новых сказочных чудес «видит солнечный день, холмы, поросшие соснами, и знакомого лыжника, беззвучно скользящего с холма на холм». Если бы девочка стала переводить эту странность на обычный язык, получилось бы примерно следующее: «Ты слишком зажилась среди нас, троллей. Возвращайся к своим. Пора!» Это одно «Пора!», тай сказать, внутреннее. Есть и другое. От главки к главке в рассказе Крепнет, я бы сказал, музыкальная тема — тема молодого лыжника «в вязаном свитере, с тонкими сухими ногами». Он часто прибегает сюда, «взлетает на холмы, оглядывается. » Но что он девочке? Просто фигура, оживляющая ландшафт. Лыжник исчезает. А «ночью девочка летает во сне над холмами, слышит тихую музыку. »

Помните, как герои «Трали-вали» Егор и Аленка перекликаются в тумане и как с их перекличкой начинает — пока чуть слышно — звучать тема согласного дуэта? Нечто подобное есть и в начале «Оленьих рогов» — легкое сближение далеких линий. Лыжник «взлетает на холмы»; девочка во сне как бы повторяет рисунок его бега. А вот и финал. Девочка стряхнула с сёбя поэтическое оцепенение. «Она улыбается, поднимает порозовевшее, похорошевшее лицо, вытягивает горло, прикрывает влажные ресницы, кричит: «Эге-ге-аой. » И сразу, услышав этот ликующий зов. Тормозит палками и останавливается лыжник, поворачивает назад разгоряченное бегом лицо, ждет и, не дождавшись ничего, резко, разбрасывая снег, перекидывает лыжи и мчится назад по своей лыжне».

Да, перед нами вновь прошла краткая история психологической «автономии», на сей раз возвышенно-чистой, исполненной внутренней гармонии. Но и этой «автономии» не дано поэтически торжествовать в рассказе. Путь девочки, как и всех героев, близких писателю, ведет к распахнутому миру, которого никак не в силах заменить мирок замкнутой гармонии.

Нет, Ю. Казакову чужды нездоровый интерес к «низменным натурам» и смакование «безотчетных движений». При внешней сдержанности, безнажимности его повествовательной манеры он внутренне сосредоточен и целеустремлен. Сосредоточен прежде всего на сложных коллизиях, возникающих при соприкосновении человека с незыблемыми ценностями красоты и гармонии, которые даны человеку во владение и с которыми он — как личность! — должен быть вровень. Чтобы отвечать своему назначению на земле. Именно об этом — о назначении человека на земле — и пишет Ю. Казаков в своих рассказах.

Л-ра: Литература в школе. – 1966. – № 4. – С. 15-21.

Ключевые слова: Юрий Казаков, критика на творчество Юрия Казакова, критика на произведения Юрия Казакова, анализ произведений Юрия Казакова, скачать критику, скачать анализ, скачать бесплатно, русская литература 20 в.

Рассказы Ю. П. Казакова в контексте послевоенной прозы о деревне

В статье раскрывается специфика послевоенной прозы с учетом литературного развития деревенской прозы конца 1950-х – начала 60-х годов, а также анализируются рассказы «На полустанке», «Запах хлеба», раскрывающие тему миграции в творчестве Ю. П. Казакова.

Stories by U. P. Kazakov in the context after war prose about a village. The author speaks of specification of statesmen’s after war prose taking into consideration the literary process of the village prose at the end of fifties and beginning of sixties.

Ключевые слова: послевоенная проза о деревне, тема миграции, бездуховность. Key words: context after war prose about a village, subject of miqration, immorality.

Автор нескольких десятков рассказов и одной очерковой книги «Се — верный дневник» Юрий Павлович Казаков (1927 – 1982) вошел в историю русской литературы по праву большого таланта. В ней проза писателя формировалась в обстановке активного обсуждения в критике рубежа

1950-х – 1960-х годов проблемы современного литературного героя. Его произведения в критике и литературоведении в итоге стали воспринимать — ся составной частью лирической волны советской литературы 50 – 60-х го — дов (Ю. Казаков, В. Солоухин, О. Берггольц, В. Лихоносов, С. Крутилин, Ю. Смуул). Развиваясь в русле лирической прозы, его рассказы опирались на лучшие традиции И. Бунина, А. Чехова, К. Паустовского, что дало воз — можность писателю возродить из забвения лирическую струю повествова — ния и тем самым заявить авторскую позицию в поэтике повествования о жизни простого советского человека. Глубокий реализм, психологизм и

высокая трагедийность, присутствующая в канве сюжета многих его рас — сказов («Двое в декабре», «Некрасивая», «Манька», «Вот бежит собака»), даёт нам право рассматривать его литературное наследие как прямое про — должение традиций реализма XIX века.

Литературный дебют Ю. Казакова совпал с полосой глубоких пере — мен, обостренным вниманием к личности деревенского жителя и каждого отдельного человека, с искренностью, задушевностью, доверительностью тона в выражении движений его души. Творчество Ю. П. Казакова, одного из представителей интеллигенции шестидесятых годов, развивалось в по — слевоенные годы, когда, по мнению Е. А. Добренко, был «период литера — турного развития, протекающего под знаком кризиса и назревающей ломки авторского слова» [2, с. 177]. Его рассказы, повествующие о жизни деревенского и городского жителя, появились в контексте общего для ли-

тературы второй половины 50-х годов – начала 60-х процесса «изменения» статуса героя, его движения от «безупречного» типа героя к герою «про — блемному». Они были проникнуты лиризмом, любовью к природе, музы- кальностью ритма. В них главным были не какие-либо необычайные события, а проникновенное запечатление повседневности, обретающее под пером писателя поэтическое звучание. Рассказам Ю. Казакова, в отличие от ряда других писателей, которые сознательно стремились включать в канву сюжета «обычных героев» и рассмотреть их в обычной ситуации, был характерен показ деревенского жителя в многогранности и в несоиз — меримости с одноплановыми оценками его жизненного бытия. Драматизм несовпадения состояний, за которыми стояла, по мысли писателя, «несли — янность» душ, помогли писателю глубоко психологически раскрыть «тай — ные» движения души. Как справедливо отмечала критика тех лет, Ю. Казакову было присуще неиссякаемое желание воспроизвести не толь — ко мир, окружающий человека, но и эстетические закономерности свер — шающихся экономических и социальных обновлений в жизни жителей деревни и города. Социально-исторические предпосылки, определившие движение новых форм в художественном осмыслении судьбы деревенско — го жителя в послевоенные годы, помогли Ю. Казакову откликнуться на изменения в сознании и мышлении деревенского жителя, как и в общест — венной жизни страны. «Старые» формы открытого выражения авторской позиции, характерные для 40-х – 50-х годов, но уже изжившие себя в твор — честве Ю. Казакова «зажили» новой жизнью. В сюжете его рассказов про — глядывало слияние поэтических и прозаических начал индивидуального бытия в раскрытии жизни и судьбы деревенского жителя.

Стремление преодолеть ощущения от контрастов жизни в послевоен — ной деревне, открывшихся писателю во время поездок по Северу, дало толчок к разговору писателя о том, что жизнь в послевоенной деревне бы — ла мало похожа на ту безмятежную идиллию, которая в течение ряда лет

создавалась в литературе «слащавой» теорией бесконфликтности. Созида — тельная сущность писательского мастерства в создании краткого, лаконич — ного и безупречно отточенного языка диалога в выражении лейтмотива сюжета рассказа о послевоенном быте деревни и ее жителе позволила нам выявить в данной статье основные доминанты личностного и художест — венного пространства в раскрытии контекста послевоенной прозы о дерев — не. На наш взгляд, уже на рубеже 60-х годов авторские формы описания новой жизни в деревне стали наполняться в сюжете многих его рассказов качественно новым содержанием. Опора на раскрытие личностного само — определения героя в выражении главных мотивов движения деревенского жителя к счастью включало в себя выражение высокодуховной борьбы чувств в рассказах «Манька», «Вот бежит собака», «Некрасивая».

Раннее и позднее творчество писателя в русле традиций лирической

прозы было направлено против упрощенной трактовки современной жизни в деревне, не облегченной истолкованием действительных сложностей и

противоречий в жизни тех лет («Нестор и Кир», «Старики»). Это помогло писателю через поэтические и языковые приемы (диалог, рассказ от перво — го и третьего лица), присутствующие в тексте рассказа, передать специфи- ку художественного сознания героя, включающего в себя откровенно полемический выпад-заряд против идеализации жизни и быта деревни.

Совершая очередную поездку на русский Север, на берега Белого мо — ря c целью пополнения «Северного дневника», Ю. Казаков забрался в глу — хие места Поморья. Его знакомство в свое время с раскулаченными отцом Нестором и его сыном Киром, с двумя потомственными поморами позво — лило писателю подробно остановиться на условиях их быта и труда через исторический срез темы коллективизации. В рассказе затрагиваются во — просы, связанные с коллективизацией, с отношением к кулакам и процессу раскулачивания в связи с потребностью заново осмыслить период «вели — кого перелома» в жизни деревни.

Борьба с кулачеством и постепенное вытеснение его как класса на ба — зе сплошной коллективизации занимало в 1920 – 30-е годы важное место в жизни страны. С победой колхозного строя в творчестве ряда писателей

эта тема утратила свою социальную остроту и отошла на задний план, а потом и вовсе «ушла» из литературы. В рассказе «Нестор и Кир» Ю. Каза- кову удалось раскрыть мир угрюмого скопидомства, притаившегося в мед — вежьем углу, где недавно селились раскольники, сектанты, беспоповцы, и природу тех мест, где строились по лесам скиты. Социалистическое преоб — разование и переход деревни к колхозному строю не оставили в душе рас — кулаченных поморов глубокий созидательный след. Старый уклад деревни не хотел сдавать свои позиции без боя. Ю. Казаков покажет, что путь Не — стора – это стремление быть «вне» того мира, в котором он находился. Его образ писатель создаст по законам обратной связи: Нестора воспринимают окружающие его люди как кулака, однако писатель покажет, что его герой на самом деле просто умеет хорошо работать, вызывает зависть у неумех:

«Как они работают! Как у них все ловко, разумно, скупо в движениях, ка — кой глаз и какая точность!» [4, с. 167]. Нестор вспоминает, как он с отцом в двадцать пятом году, начав свое «дело», хотел принести пользу всей Рос — сии, и как потом все пошло прахом.

Нестор недоволен искусственным усреднением, «зажимом» живой жизни. Тесное, замкнутое пространство колхоза, а, с другой стороны, ши — рокое свободное пространство хозяйских подходов показывают, что пра — вота его взглядов вытекает из его хозяйского подхода к труду, а отнюдь не декларируется автором. «Он резок и беспощаден, когда ополчается на не — порядки», но ведь некоторые из них действительно еще есть. Он обруши — вается на лодырей, на пьяниц, на любителей легкой и разгульной жизни. Он говорит о бесхозяйственности, которая была в колхозах. Он вспомина — ет о том, как во главе колхоза поставили в свое время бездельника и пьян-

чужку Хныка. А. Георгиевский отмечал, что «критики считали, что Нестор спорит со временем», «фанатически опровергает современные нормы об-

щежития» [1, с. 14]. Однако по существу дела оказалось, что так называе — мые «нормы» колхозной жизни ненормальны, искусственны. О себе Не- стор говорит так: «Я – хозяин, я тут все знаю, я тут произрос. Вот и тебе задача. У нас тут на Кеге лесопильни стояли бы, холодильны, морозильни всякие на берегу, у нас бы тут дорога асвальтовая была бы, мы бы в Кеге — то, в реке-то, бары расчистили б, дно углубили, тут порт был бы! Сколько лесу, рыбы, всяких ископаемых – я с экспедициями ходил, все тут знаю. Славные поморы были у нас, и уж прощай все, не вернется! И слепая ста — руха, у которой рассказчик останавливался накануне, говорила то же самое и почти теми же словами» [4, с. 170]. Таков был «глас народный», к кото — рому не хотели в недавнее время прислушиваться чиновники (в этом рас — сказе старые люди явились выразителями народного мнения в последующем и у писателей «деревенской прозы»).

С одной стороны, любуясь умениями героев, их природными цельны — ми характерами, Казаков говорит и о вырождении последующего поколе- ния на примере Кира. Перед нами «красавец, хищное животное, бронзовый, кудрявый, белозубый бог – тупая идиотическая сила». Все, о

чем расскажет Казаков, изображено до такой степени ярко и выпукло, с та — кой красочностью и рельефностью, что природа, дома, вещи, люди, стано — вятся не только зримы, но как бы даже осязаемы, «без всякой фразистости, манерничанья и «изысков», строго, скупо, и точнее выбирая изобразитель — ные средства» [5, с. 39]. Трудно определить, написал Нестора и Кира автор с натуры или перед нами творческие сплавы из нескольких прототипов.

Нестор умен, не курит, пьет только изредка, да и то, очевидно, чаще тогда, когда ему поднесут, а «на чужбинку» свою копейку зря не истратит. Наряду со здравым умом, сметкой, хозяйственностью, не остаются без внимания писателя и некие проявления жадности, корыстолюбия. Старый мужик с радостью бежит в магазин, чтобы купить на дармовщину, хотя свои деньги у него есть и немалые. «Впрочем, не в том ли смысл его жиз-

ни, чтобы жать копейку?– задумывается рассказчик» [4, с. 165].

Вслушиваясь в его умные речи, читатель видит перед собой колорит — ную фигуру кулака-стяжателя, «жилу», как называет его председатель кол-

хоза. Нестор умен, силен, уверен, самодоволен. За свои шестьдесят с лишним лет он многое повидал и в другие страны плавал – в Англию, в

Норвегию, рыбачил, охотился и продавал свою добычу, учился два года в

Норвегии. Он умеет строить шхуны, в свое время плавал с экспедицией на гидрографическом судне, и в геологических экспедициях побывал, добы — вал и добывает печеру, то есть точильный камень. Месторождение печуры отыскал его отец. И хотя он живет зажиточно, дом у него хороший, про — сторный, сложен из гладких огромных бревен, чист, вымыт, выскоблен до блеска, в нем немало комнат, коридоров, чуланов, он не удовлетворен сво — ей жизнью, недоволен всем окружающим. Рассказчик сразу почувствовал проявление зла в душе бывшего кулака, отметив, «что-то есть в этом му — жике звероватое, мощное, сразу бьет в глаза цепкость какая-то, жили-

стость, но и еще и другое, какая-то затаенная скорбь, надломленность» [4, с. 163].

На первый взгляд может показаться, что он просто хороший хозяин и что недовольство его всем окружающим и колхозом, членом которого Не-

стор состоит, он сам объясняет, прежде всего, беспорядком, бесхозяйст — венностью, царившей вокруг него. Ведь сами они, несмотря на то, что его

сын Кир, дурачок, который и читать-то не умеет – великолепные рыбаки,

охотники и вообще, любящие труд работники. У них снова появляются дом и деньги. Лутюет же он от того, что возврата к прежнему у них, быв — ших кулаков, нет и быть не может. Символично, что сын Нестора Кир – дурачок, здоровое, крепкое, сильное полуживотное. Писатель покажет, что, несмотря на значительные изменения в жизни деревни, Нестор не думает ни о каком новом положении вещей, он просто хочет вернуть прошлое.

Анализируя рассказ Ю. Казакова «Нестор и Кир», В. Перцовский пи — сал, что «его своеобразие заключалось в том, что он сосредоточил внима — ние на непроизвольных, безотчетных душевных движениях человека» [8, с. 15]. Так ли это на самом деле и можно ли согласиться с этим утвержде — нием? Может все-таки рассказы Ю. Казакова несут что-то нужное людям, а не просто писатель созерцает «безотчетные душевные движения» своих героев. В отличие от писателей В. Овечкина Г. Троепольского, Е. Дороша, исследующих преимущественно социально-экономические отношения, сложившиеся в те годы и повествующих о нелегкой судьбе деревенского жителя в эпоху коллективизации, Ю. Казаков подошел к изображению противоречий жизни в послевоенной деревне совсем с другой стороны. Сюжеты многих его рассказов по большей части, и, в частности, «Стари — ков», «Нестора и Кира», раскрывали нравственные и психологические кол — лизии, возникающие в душе деревенского жителя с которыми он – городской житель – столкнулся в деревенской среде.

Рассказы Ю. Казакова «На полустанке», «Запах хлеба», «Трали-вали»,

«Некрасивая», «Эта девчонка», «В город», «Легкая жизнь», «По дороге» и другие стали отражением важнейшей для писателя проблемы бездуховно- сти и темы «разлучения душ», а также показали новые назревающие про — цессы в жизни деревни, тесно связанные с намечающейся миграцией сельского жителя. Главный акцент в раскрытии поступков и поведения де — ревенских жителей в рассказах на тему миграции «На полустанке», «Запах хлеба» Васи и Дуси писатель сделает на раскрытии внутреннего пока еще полностью не осознаваемого состояния движения души героев к счастью.

Рассказ «На полустанке» написан от третьего лица. В нем разыгрыва — ется трагедия: прощаются двое. Васька, деревенский парень, который уез — жает из деревни, и девушка, которая остается в ней. Люди и обстановка, сопровождающая героев, очерчены предельно скупо и лаконично, и в то же время все, что произошло на заброшенной северной станции, было пе — редано писателем с необыкновенной четкостью и упором на раскрытие внутреннего равнодушия главного героя рассказа к своей жизни в деревне.

Из немногословного диалога героев на полустанке читатель узнает, что деревенский парень на областных соревнованиях штангистов «жима- нул» норму мастера спорта. Ему посулили «легкую жизнь» в городе, и в погоне за ней он без сожаления бросает свой дом, любимую девушку и родных. Что ему теперь колхоз, друзья, товарищи, а вот что касается дома, он решил: «Пускай матери с сестрой дом останется, не жалею» [3, с. 4]. Ему ничего уже не нужно в родной деревне, а вот девушка, которая его провожает, все еще надеется, ждет от него доброго слова, пока еще не по — нимает, что окончательно потеряла любимого ею человека. Васька равно — душен к деревенской жизни, он мечтает о будущих рекордах, о получении первого разряда, ведь он «норму мастера жиманул запросто» [3, с. 4], о пе — реезде в ближайшем будущем из области в Москву. Скромно и тихо ведет себя оставшаяся в рассказе безымянной девушка: «припухшие глаза, тем — ные и тоскующие, бледное усталое лицо, в котором уже нет ни желания, ни надежды, выдают, что ей пришлось пережить перед отъездом парня» [3, с. 6]. «А как же я?– тихо спросила девушка» [3, с. 4]. Она продолжала за — ботливо думать о Васе, говоря ему: «Ты там берегись, слишком-то не по — дымай… А то жила какая-нибудь лопнет… О себе подумай, не надрывайся… Я что? Я ждать буду! В газетах про тебя искать буду!» [3, с. 5]. Но ответ парня короток: «Ты обо мне не мечтай».. [3, с. 5]. На протя — жении всего рассказа она все еще надеется на доброе к себе отношение: «Я всю жизнь для тебя… Ты знай это!». Покраснев, Вася негромко крикнул:

«Слышь… Не приеду я больше! Слышь…» [3, с. 5]. Ваське, мечтающему о славе, не жалко преданной ему девушки, которой ему до отбытия поезда было еще неловко смотреть в глаза. Своей последней фразой, брошенной с подножки тронувшегося поезда: «Слышь… Не приеду я больше! Слышь..» [3, с. 7], он разбивает последнюю надежду девушки на счастье. Через показ отсутствия у героя любви к деревне, дому, родным, оставленной им де — вушке происходило самораскрытие характера деревенского жителя, не же-

лающего уже жить в деревне. Ему вторит и второй безымянный герой: –

«Уехал? – спросил он. – Н-да… Нынче все едут. Помолчал, потом смачно плюнул, растер плевок ногой. – Скоро и я уеду… – забормотал он. – На юг подамся. Тут скука, дожди… А там, на юге-то теплынь! Эти – как их? – кипарисы…» [4, с. 7].

В подступах к постановке темы миграции образы Васьки «На полу — станке» и героини рассказа «Запах хлеба» Дуси как нельзя лучше помога — ют писателю обнажить через художественный прием диалога бездуховность героев. Но по существу в их поведении всё еще имеется оп — ределенная доля противоречивости и амбивалентности в выражении на — хлынувших на них чувств, которые разыгрались накануне отъезда в душе Васьки и подобных ему сельских жителей, бросавших насиженные дома и уезжающих в город. Никто еще не знает, как в связи с социально-

экономическими явлениями, начавшимися в жизни послевоенной деревни, в дальнейшем в нравственном плане сложится жизнь мигрантов. Одно яс-

но, что жизнь тех, кто бросает свои корни, в дальнейшем может обернуть — ся для них «возмездием и страданием» [6, с. 60].

Конфликт времени, глубоко раскрываемый писателем через показ но — вых явлений в жизни послевоенной деревни (миграция) в рассказах «На

полустанке», «Запах хлеба», был связан в творчестве писателя с его огром — ным желанием показать несоответствие духовного роста человека и вне — дрения в жизнь деревни технического прогресса. Поставленная в рассказе

«На полустанке» проблема бездуховности молодого поколения сельских жителей породит маленькую, но мучительную драму, которая разыграется в душе девушки на полустанке, и покидающего деревню Васьки, а также в душе Дуси, оказавшейся в деревне на могиле матери. И хотя нам не из — вестно о дальнейшей судьбе Васьки, в рассказе «Запах хлеба» Ю. Казаков поэтически расскажет о буре чувств, нахлынувших на Дусю, едва пересту — пившую порог родного дома спустя пятнадцать лет.

В отличие от Васьки («На полустанке») Дуся из рассказа «Запах хле — ба», уехав из деревни, всем своим существом «ушла» там, в городе, в ста — рательное мещанское потребительство. Ей, казалось, были незнакомы

высшие волнения души, и, кажется, ее никогда не томили подспудные та — ланты. В ее воспоминаниях остались лишь атавистические рефлексы.

Дуся приехала в родной дом по делам наследства. Но в ее душе, по — чувствовавшей запах хлеба, возникает смутное беспокойство. Оно встре- вожит ее уснувшую память о далеком детстве, о странной, даже пугающей внутренней полноте прожитой ею жизни в деревне. И это давно запрятан — ное подспудное желание связи с родными корнями прорывается на могиле матери наружу. Черствая и меркантильная Дуся начинает биться в тяже — лом припадке, «выкрикивая неизвестно откуда пришедшие к ней слова» [4, с. 218] о своем сиротстве. Ее лихорадит память об утраченных человече — ских ценностях и снова, как в рассказе «Трали-вали», Казаков судит эту нищету, устанавливая масштабы и характер добровольно понесенных ею

потерь. Человек должен найти свое место в жизни, утверждает Ю. Казаков, осознать свою силу и нести ответственность за свои дела, за осуществле — ние своего призвания. Нельзя быть прохожим по жизни, как странник Ио — анн, или легковесным перекати-полем, как Василий Панков («Легкая жизнь»), или отщепенцем, как Егор («Трали-вали»).

Автор судит нравственную одичалость Егора, Дуси, Васи и их прими — тивизм в мыслях об истинной цене счастья, возможно ценой потерь род — ных корней, но судит по-своему, по-казаковски, то есть без прокурорского металла в голосе, без нажима на компрометирующие обстоятельства, без

«волевых» методов «ведения дела». Обрушилась на Дусю черная тоска у материнской могилы, но уже через несколько часов тоска по дому, родным отпустила. Да так, что следа не осталось: «На другой день, совсем собрав — шись уезжать в Москву, она пила напоследок с сестрой чай, была весела и

рассказывала, какая прекрасная у них квартира в Москве и какие удобства» [4, с. 218]. Но где гарантия, что запах хлеба, острый аромат кустов и дру-

гие «тонкие материи», от которых героиня, казалось бы, давно уже отмах — нулась, живя в городе, мысли Васи о покинутой им девушке в рассказе «На полустанке» вновь не преподнесут им неожиданный сюрприз?

Герой Ю. Казакова в рассказах о послевоенной деревне – это чаще

всего человек, далекий от благ цивилизации, к духовным разносолам не привыкший, «нежностям» не обученный. К нему Казаков подходил с планкой тонкой нравственной развитости. Преодолевая давление штампа, в котором закрепилось пренебрежение к нравственной, психологической и эмоциональной характеристике деревенского жителя, Ю. Казакову смог в жанре рассказа уловить то, что только еще носилось в воздухе, но уже в конце 60-х – начале 70-х годов стало активно анализироваться критикой в творчестве писателей, обратившихся к теме миграции и ее главного по — следствия – бездуховности. Все написанное Казаковым свидетельствовало о незаурядности его внутреннего опыта, высокой степени искренности, ко — торую ему удалось передать через жанр лирического рассказа о послево — енной деревне и ее жителях.

Материал взят из: Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина Научный журнал № 1 (Том 1)-2013 Филология

(Visited 244 times, 1 visits today)

Максим Петрович, «персонаж» исторического анекдота, который Фамусов рассказывает в назидание Чацкому, ради того, чтобы заслужить расположение императрицы, превратился в шута, веселящего её нелепыми падениями

А.П. Чехов: «Шампанское — это блестящая кокотка, мешающая прелесть свою с ложью и наглостью Гоморры, это позлащенный гроб, полный костей мертвых и всякой нечистоты. Человек пьет его только в часы скорби, печали и оптического обмана».

Запах хлеба. Автор Казаков Юрий Павлович. Страница 1

Телеграмму получили первого января. Дуся была на кухне, открывать пошел ее муж. С похмелья, в нижней рубахе, он неудержимо зевал, расписываясь и соображая, от кого бы это могло быть еще поздравление. Так, зевая, он и прочел эту короткую скорбную телеграмму о смерти матери Дуси — семидесятилетней старухи в далекой деревне.

«Вот не вовремя!» — с испугом подумал он и позвал жену. Дуся не заплакала, только побледнела слегка, пошла в комнату, поправила скатерть и села. Муж мутно поглядел на недопитые бутылки на столе, налил себе и выпил. Потом подумал, налил Дусе.

— Выпей! — сказал он. — Прямо черт ее знает, до чего башка трещит. Ох–хо–хо… Все там будем. Ты как — поедешь?

Дуся молчала, водя рукой по скатерти, потом выпила, пошла к постели, как слепая, и легла.

— Не знаю, — сказала она минуту спустя.

Муж подошел к Дусе, поглядел на ее круглое тело.

— Ну ладно… Что делать? Что ж будешь делать! — больше он не знал, что сказать, вернулся к столу и опять налил себе. — Царство небесное, все там будем!

Целый день Дуся вяло ходила по квартире. Голова у нее болела, и в гости она не пошла. Она хотела поплакать, но плакать как-то не было охоты, было просто грустно. Мать свою Дуся не видела лет пятнадцать, из деревни уехала и того больше и никогда почти не вспоминала ничего из своей прошлой жизни. А если и вспоминалось, то больше из раннего детства или как провожали ее из клуба домой, когда была девушкой.

Дуся стала перебирать старые карточки и опять не могла заплакать: на всех карточках у матери были чужое напряженное лицо, выпученные глаза и опущенные по швам тяжелые темные руки.

Ночью, лежа в постели, Дуся долго говорила с мужем и сказала под конец:

— Не поеду! Куда ехать? Там теперь холодина… Да и барахло, какое есть, родня растащила уж небось. Там у нас родни хватает. Нет, не поеду!

Прошла зима, и Дуся вовсе позабыла о матери. Муж ее работал хорошо, жили они в свое удовольствие, и Дуся стала еще круглее и красивее.

Но в начале мая Дуся получила письмо от двоюродного племянника Миши. Письмо было написано под диктовку на листке в косую линейку. Миша передавал приветы от многочисленной родни и писал, что дом и вещи бабушкины целы и чтобы Дуся обязательно приехала.

— Поезжай! — сказал муж. — Валяй! Особо не трясись, продай поскорее чего там есть. А то другие попользуются или колхозу все отойдет.

И Дуся поехала. Давно она не ездила, а ехать было порядочно. И она успела как следует насладиться дорогой, со многими поговорила и познакомилась.

Она послала телеграмму, что выезжает, но ее почему-то никто не встретил. Пришлось идти пешком, но и идти было Дусе в удовольствие. Дорога была плотна, накатана, а по сторонам расстилались родные смоленские поля с голубыми перелесками на горизонте.

В свою деревню Дуся пришла часа через три, остановилась на новом мосту через речку и посмотрела. Деревня сильно пообстроилась, расползлась вширь белыми фермами, так что и не узнать было. И Дусе эти перемены как-то не понравились.

Она шла по улице, остро вглядываясь во всех встречных, стараясь угадать, кто это. Но почти никого не узнавала, зато ее многие признавали, останавливали и удивлялись, как она возмужала.

Сестра обрадовалась Дусе, всплакнула и побежала ставить самовар. Дуся стала доставать из сумки гостинцы. Сестра посмотрела на гостинцы, снова заплакала и обняла Дусю. А Миша сидел на лавке и удивлялся, почему они плачут.

Сестры сели пить чай, и Дуся узнала, что многое из вещей разобрали родные. Скотину — поросенка, трех ярочек, козу и кур — взяла себе сестра. Дуся сперва пожалела втайне, но потом забыла, тем более что многое осталось, а главное, остался дом. Напившись чаю и наговорившись, сестры пошли смотреть дом.

Усадьба была распахана, и Дуся удивилась, но сестра сказала, что распахали соседи, чтобы не пропадала земля. А дом показался Дусе совсем не таким большим, каким она его помнила.

Окна были забиты досками, на дверях висел замок. Сестра долго отмыкала его, потом пробовала Дуся, потом опять сестра, и обе успели замучиться, пока открыли.

В доме было темно, свет еле пробивался сквозь доски. Дом отсырел и имел нежилой вид, но пахло хлебом, родным с детства запахом, и у Дуси забилось сердце. Она ходила по горнице, осматривалась, привыкая к сумеркам: потолок был низок, темно–коричнев. Фотографии еще висели на стенах, но икон, кроме одной, нестоящей, уже не было. Не было и вышивок на печи и на сундуках.

Оставшись одна, Дуся открыла сундук — запахло матерью. В сундуке лежали старушечьи темные юбки, сарафаны, вытертый тулупчик. Дуся вытащила все это, посмотрела, потом еще раз обошла дом, заглянула на пустой двор, и ей показалось, что когда-то давно ей все это приснилось и теперь она вернулась в свой сон.

Услышав о распродаже, к Дусе стали приходить соседки. Они тщательно рассматривали, щупали каждую вещь, но Дуся просила дешево, и вещи раскупали быстро.

Главное был дом! Дуся справилась о ценах на дома и удивилась и обрадовалась, как на них поднялась цена. На дом нашлось сразу трое покупателей — двое из этой же и один из соседней деревни. Но Дуся не сразу продала, она все беспокоилась, что от матери остались деньги. Она искала их дня три: выстукивала стены, прощупывала матрацы, лазила в подполье и на чердак, но так ничего и не нашла.

Сговорившись с покупателями о цене, Дуся поехала в райцентр, оформила продажу дома у нотариуса и положила деньги на сберкнижку. Вернувшись, она привезла сестре еще гостинцев и стала собираться в Москву. Вечером сестра ушла на ферму, а Дуся собралась навестить могилу матери. Провожать ее пошел Миша.

Денек было замглился во второй половине, посоловел, но к вечеру тучи разошлись, и только на горизонте, в той стороне, куда шли Дуся и Миша, висела еще гряда пепельно–розовых облаков. Она была так далека и неясна, что казалось, стояла позади солнца.

Река километрах в двух от деревни делала крутую петлю, и в этой петле, на правом высоком берегу, как на полуострове, был погост. Когда-то он был окружен кирпичной стеной, и въезжали через высокие арочные ворота. Но после войны разбитую стену разобрали на постройки, оставив почему-то одни ворота, и тропинки на погост бежали со всех сторон.

Дорогой Дуся расспрашивала Мишу о школе, о трудоднях, о председателе, об урожаях и была ровна и спокойна. Но вот показался старый погост, красно освещенный низким солнцем. По краям его, там, где когда-то была ограда, где росли кусты шиповника, были особенно старые могилы, которые давно потеряли вид могил. А рядом с ними виднелись в кустах свежевыкрашенные ограды с невысокими деревянными обелисками — братские могилы…

Дуся с Мишей миновали ворота, свернули направо, налево — среди распускающихся берез, среди остро пахнущих кустов, и Дуся все бледнела, и рот у нее приоткрывался.

— Вон бабушкина… — сказал Миша, и Дуся увидела осевший холмик, покрытый редкой острой травкой. Сквозь травку виден был суглинок. Небольшой сизый крест, не подправленный с зимы, стоял уже косо.

— У–у-у, — низко выла Дуся, упав лицом на могилу, глубоко впустив пальцы во влажную землю. — Матушка моя бесценная… Матушка моя родная, ненаглядная… У–у-у… Ах, и не свидимся же мы с тобой на этом свете никогда, никогда! Как же я без тебя жить-то буду, кто меня приласкает, кто меня успокоит? Матушка, матушка, да что же это ты наделала?

— Тетя Дуся… тетя Дуся, — хныкал от страха Миша и дергал ее за рукав. А когда Дуся, захрипев, стала выгибаться, биться головой о могилу, Миша припустил в деревню.