Путешествие в древний мир (энциклопедия)

ПЕРВОБЫТНЫЕ ЛЮДИ

Археология

Находки из прошлого

Археологи узнают о прошлом, раскапывая руины старинных сооружений или места, где давным-давно жили люди. Они исследуют найденные предметы, чтобы по мозаичным кусочкам составить картину прошлого.

Люди всегда интересовались историей, но на протяжении веков знания о древности они черпали в основном из мифов и преданий и особо не стремились найти материальных свидетельств из былых времен. В конце XVIII—начале XIX в. богатые европейцы начали путешествовать и коллекционировать старинные предметы. Они занялись их поисками в Греции и Риме, где старинные здания и скульптуры находились у всех на виду. Но, к примеру, на Ближнем Востоке многие города были полностью погребены под землей, пока европейцы не занялись поисками предметов старины.

Эта голова молодой женщины (высота меньше 4 см), найденная в Брассанпуи (Франция), является, пожалуй, самым древним скульптурным портретом. Она была сделана из слоновой кости около 24.000 лет тому назад.

Люди стали исследовать прошлое, и первые «археологи» начали странствовать по миру. Опираясь на подсказки из старинных книг, они начинали раскопки, извлекая из-под земли множество древних предметов. К сожалению, многие находки были повреждены, однако первые археологи добыли замечательные сведения о древних цивилизациях.

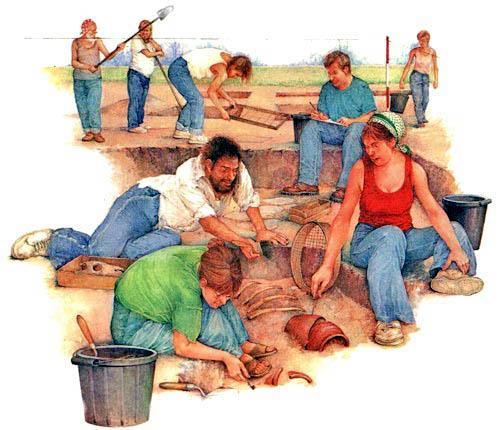

Археологи на раскопках древнего поселения в поисках предметов старины тщательно изучают каждый снятый ими слой почвы.

Тело этой женщины хорошо сохранилось благодаря повышенной кислотности в торфяном болоте, где его нашли. Человеческие останки дают сведения о том, как люди питались и какими болезнями болели.

Одним из первых археологов был немецкий купец Генрих Шлиман (1822–1890). Внимательно прочитав эпические поэмы «Илиада» и «Одиссея» древнегреческого поэта Гомера, в которых описывались два потерянных города, Троя и Микены, он решил отправиться на поиски этих городов. В 1870 г. вблизи Дарданелл в Малой Азии он открыл Трою. В 1876 г. Генрих Шлиман обнаружил погребенный в холме город-крепость Микены. Кроме того, в Микенах он нашел множество золотых предметов, что свидетельствовало о несметных сокровищах древнегреческой цивилизации (см. Древняя Греция).

Археологи также смогли проследить историю письменности, обнаружив глиняные таблички с древними письменами. Одной из таких находок была библиотека ассирийского царя Ашшурбанапала, правившего в VII в. до н.э. (см. Месопотамия/Ассирийцы). В этой библиотеке хранилось 20.000 табличек с древними надписями. Когда тексты удалось расшифровать, ученые смогли прочитать исторические свидетельства о жизни исчезнувших цивилизаций и об общественном строе тех времен.

Сегодня археологи могут с помощью научных методов очень точно узнать возраст того или иного предмета. Без археологов наши знания истории были бы очень скудны, а затерянные города древнего мира могли бы навсегда остаться погребенными.

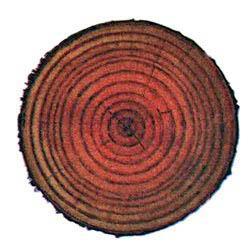

Каждый год на живом дереве нарастает новый слой коры и заболони. Когда дерево спиливают, слои заболони видны на срезе в виде колец.

Если вы подсчитаете кольца, то узнаете, сколько лет этому дереву.

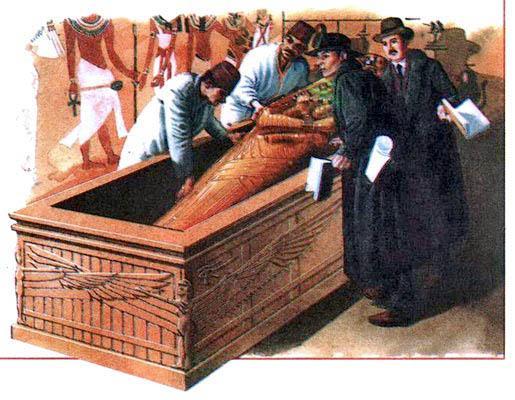

В 1922 г. британский археолог Говард Картер и лорд Карнарвон, финансировавший экспедицию, сделали ошеломляющее открытие. Они нашли гробницу молодого египетского царя Тутанхамона(см. Древний Египет/Пирамиды/Погребение мертвых).

В отличие от гробниц других египетских фараонов все погребенные сокровища сохранились. На царе была золотая маска, а его мумия покоилась в трех золотых гробах, вложенных один в другой. В отдельном помещении хранились предметы, которые могли понадобиться фараону в загробной жизни.

Путешествие в древность сказка рассказ роман

Иллюстрированная энциклопедия для детей. ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРЕВНИЙ МИР

Археологи узнают о прошлом, раскапывая руины старинных сооружений или места, где давным-давно жили люди. Они исследуют найденные предметы, чтобы по мозаичным кусочкам составить картину прошлого.

Люди всегда интересовались историей, но на протяжении веков знания о древности они черпали в основном из мифов и преданий и особо не стремились найти материальных свидетельств из былых времен. В конце XVIII—начале XIX в. богатые европейцы начали путешествовать и коллекционировать старинные предметы. Они занялись их поисками в Греции и Риме, где старинные здания и скульптуры находились у всех на виду. Но, к примеру, на Ближнем Востоке многие города были полностью погребены под землей, пока европейцы не занялись поисками предметов старины.

Эта голова молодой женщины (высота меньше 4 см), найденная в Брассанпуи (Франция), является, пожалуй, самым древним скульптурным портретом. Она была сделана из слоновой кости около 24.000 лет тому назад.

Люди стали исследовать прошлое, и первые «археологи» начали странствовать по миру. Опираясь на подсказки из старинных книг, они начинали раскопки, извлекая из-под земли множество древних предметов. К сожалению, многие находки были повреждены, однако первые археологи добыли замечательные сведения о древних цивилизациях.

Археологи на раскопках древнего поселения в поисках предметов старины тщательно изучают каждый снятый ими слой почвы.

Тело этой женщины хорошо сохранилось благодаря повышенной кислотности в торфяном болоте, где его нашли. Человеческие останки дают сведения о том, как люди питались и какими болезнями болели.

Одним из первых археологов был немецкий купец Генрих Шлиман (1822–1890). Внимательно прочитав эпические поэмы «Илиада» и «Одиссея» древнегреческого поэта Гомера, в которых описывались два потерянных города, Троя и Микены, он решил отправиться на поиски этих городов. В 1870 г. вблизи Дарданелл в Малой Азии он открыл Трою. В 1876 г. Генрих Шлиман обнаружил погребенный в холме город-крепость Микены. Кроме того, в Микенах он нашел множество золотых предметов, что свидетельствовало о несметных сокровищах древнегреческой цивилизации (см. Древняя Греция).

Археологи также смогли проследить историю письменности, обнаружив глиняные таблички с древними письменами. Одной из таких находок была библиотека ассирийского царя Ашшурбанапала, правившего в VII в. до н.э. (см. Месопотамия/Ассирийцы). В этой библиотеке хранилось 20.000 табличек с древними надписями. Когда тексты удалось расшифровать, ученые смогли прочитать исторические свидетельства о жизни исчезнувших цивилизаций и об общественном строе тех времен.

Сегодня археологи могут с помощью научных методов очень точно узнать возраст того или иного предмета. Без археологов наши знания истории были бы очень скудны, а затерянные города древнего мира могли бы навсегда остаться погребенными.

Каждый год на живом дереве нарастает новый слой коры и заболони. Когда дерево спиливают, слои заболони видны на срезе в виде колец.

Если вы подсчитаете кольца, то узнаете, сколько лет этому дереву.

В 1922 г. британский археолог Говард Картер и лорд Карнарвон, финансировавший экспедицию, сделали ошеломляющее открытие. Они нашли гробницу молодого египетского царя Тутанхамона(см. Древний Египет/Пирамиды/Погребение мертвых).

В отличие от гробниц других египетских фараонов все погребенные сокровища сохранились. На царе была золотая маска, а его мумия покоилась в трех золотых гробах, вложенных один в другой. В отдельном помещении хранились предметы, которые могли понадобиться фараону в загробной жизни.

Первые человекообразные существа, или гоминиды, появились на Земле более 4 млн. лет назад. В разных частях Африки были найдены останки человекообразных обезьян, получивших название австралопитеков. В Хадаре (Эфиопия) обнаружили скелет одной из особей, которую назвали «Люси» (правда, позднее выяснилось, что скелет принадлежал самцу). Ученые смогли выяснить, что Люси хотя и напоминала шимпанзе, но была прямоходящей и ходила на двух ногах. Это характерные признаки человекообразного существа.

Австралопитек (рост от 1 до 1,5 м) с длинными руками и короткими ногами выглядел как человекообразная обезьяна, однако был прямоходящим. У него был низкий лоб и небольшой мозг.

Люди, человекообразные обезьяны и просто обезьяны произошли от одного предка. Им мог быть египтопитек, или «египетская человекообразная обезьяна». Она жила в Египте около 35 млн. лет назад и лазала по деревьям на четырех конечностях.

Из всех потомков этого млекопитающего лишь у людей выработался бипедализм, то есть способность прямо ходить на двух ногах. У них освободились руки, которые можно было использовать для других целей. Около 2,5 млн. лет назад в Африке появился Homo habilis, «человек умелый», который мог использовать простые каменные орудия, а не только собственные зубы или руки, чтобы убивать и освежевать животных.

Homo habilis был, вероятно, первым человеком.

Более разумный вид первобытного человека, Homo erectus, или человек прямоходящий, впервые появился в Африке приблизительно 1,8 млн. лет назад. Он был выше и стройнее, чем Homo habills, но с сильно выдающимися вперед челюстями и массивными надбровными дугами. Способный быстро передвигаться по земле, Homo erectus стал первым гоминидом, покинувшим Африку и отправившимся на север и восток. Его останки найдены в Китае, на острове Ява и в Европе. Пережевывать сырое мясо предкам человека было нелегко, прошли тысячелетия, пока они научились размягчать пищу над огнем. Homo erectus уже готовили на огне.

Эти гоминиды жили группами. Мужские особи занимались охотой, а женские собирали съедобные растения и заботились о детях. Кости животных, найденные в Китае на месте одной из стоянок, свидетельствуют о том, что первобытные люди успешно охотились на слонов, носорогов, диких лошадей, зубров, верблюдов, диких кабанов, баранов и антилоп. Охота на столь крупных животных не могла быть успешной при том примитивном оружии, которым они обладали, если только не предположить, что Homo erectus были куда более сообразительными, чем их предки. Не исключено, что они владели зачатками речи.

Путешествие в древность сказка рассказ роман

Жидкости хранили в глиняных крынках с круглым туловищем, небольшим донцем и вытянутым горлом. Для хранения кваса, пива использовались корчаги, ендовы (с носиком) и братины (без него). Наиболее распространенной формой ковша на Руси была плывущая уточка, носик которой служил ручкой.

Глиняную посуду покрывали простой глазурью, деревянную украшали росписью и резьбой. Многие из ковшей, чашек, мисок и ложек сегодня находятся в музеях России.

Деревянная посуда XII–XIII вв.: 1 – тарелка (видны следы резания мяса); 2 – миска; 3 – ставец; 4 – блюдо; 5 – ендова

Бондарные изделия X–XIII вв.: 1 – кадка; 2 – шайка; 3 – бочка; 4 – ушат; 5 – лохань; 6 – ведро

В крестьянском хозяйстве широко использовались и бондарные изделия: бочки, кадки, чаны, ушаты, лохани, шайки. Ушат назывался так, потому что с двух сторон к нему приделывали ушки с дырочками. В них продевали палку, чтобы удобнее было носить в ушате воду. Шайки были с одной ручкой. Бочками называли большие емкости округлой формы с узким дном, а у кадок дно было широкое.

Сыпучие продукты хранили в деревянных поставцах с крышками, берестяных туесах и бураках. В ходу были плетеные изделия – лукошки, корзины, короба из лыка и прутьев.

Всю утварь крестьяне делали с помощью незатейливых инструментов. Главным из них был топор. Были плотницкие, большие топоры и столярные, маленькие топорики. При долблении корыт, изготовлении бочек и кадок использовался особый топор – тесло. Для строгания и шкурения дерева применяли скобель– плоскую, неширокую, слегка изогнутую пластину с лезвием на рабочей части. Для сверления применяли буравы. Не сразу появилась пила: в древности все делали топорами.

Шли столетия, а крестьянская изба с ее домашней нехитрой утварью передавалась из поколения в поколение, не меняясь. Новое поколение приобретало лишь больше опыта и сноровки в изготовлении изделий и постройке домов.

Вопросы и задания

1. Как строили крестьянскую избу? Из каких частей она состояла? Попробуйте нарисовать ее план.

2. Опишите, как выглядела крестьянская изба изнутри.

3. Как в крестьянской избе располагались окна, печи и лавки? Почему именно так?

4. Какую роль играла в крестьянском доме русская печь и как она была устроена?

5. Нарисуйте предметы крестьянской утвари:

а) печную утварь; б) кухонную утварь; в) мебель; г) инструменты для работы.

6. Перепишите, вставьте пропущенные буквы и объясните слова:

7. Составьте подробный рассказ «В крестьянской избе».

8. Разгадайте загадки и нарисуйте отгадки к ним.

1. Основа – соснова, Уток – соломенный.

2. Марья–царевна Сама в избе, Рукава во дворе.

3. Два подьячих Водят Марью вертячу.

4. Белое ест, Черное роняет.

5. Мать толста, Дочь красна, Сын – сокол, Под небеса ушел.

6. Годится молиться, Годится горшки покрывать.

7. Черный конь Скачет в огонь.

Не ест, а еду хватает,

Что схватит, отдает,

Третий на берегу валяется.

На третьем повисли.

Тремя поясами подпоясана.

13. С ушами, да не слышит.

Вокруг одной пролубки.

Отгадки: ведра и коромысло, икона, горящая лучина, ковшик, кадка, крыша, кочерга, ложки и миска, матица, петли и дверь, печь, ухват, ушат, чугун и горшок.

Путешествие по древнему городу

4 Прогулка по городу

Города появились на Руси много веков тому назад. В те далекие времена поселки строили на берегу рек. Обычно они располагались на холмах, а рядом были дремучие леса, овраги и речки. Вот с таких маленьких лесных поселков и начиналась история городов. Об этом нам сегодня напоминают стихи:

Вокруг поселения наши далекие предки делали ограду, или тын. За ней укрывались жители во время вражеских нападений. Особенно важно было укрепить город толстой крепостной стеной в тех местах, где проходила граница Русского государства и в любой миг могли появиться полчища кочевников.

Одежда зажиточных горожанок XII в.

Одежда князя XII в.

Почти в каждом русском городе был правитель – князь или его наместник – посадник, которого он «сажал» в городе вместо себя. В центре города находились его палаты и главная церковь – собор. Здесь и решались все главные дела. В некоторых русских городах для решения таких дел созывали вече– собрание горожан. Заслышав удары специального, вечевого колокола, горожане спешили в центр города на площадь, где и проходило вече.

Дома простых горожан стояли на посаде– так называлась неукрепленная часть города, где проживали ремесленники и торговцы, составлявшие большинство городского населения. Посад делился на слободы (в Новгороде и Пскове они назывались «концы»). Жители слобод, как правило, были представителями одной профессии.

Вид Казани. Гравюра. XVII в.

Но город не был бы городом, если бы в нем не было торга – главной торговой площади. Многие города начинали свою историю с гостиных дворов – там останавливались гости (приезжие купцы), располагались торговые ряды и лавки, дворы купцов со складами товаров за крепкими заборами. (До сих пор во многих городах есть такое название.) Как говорится в стихах о новгородцах:

В древних городах самым высоким строением был дом в три этажа. Почти все дома были деревянными. Лишь стены городов, церкви и богатые палаты «лучших людей» города были каменными.

Бинарное занятие на тему: «Путешествие в древний мир»

специалист в области арт-терапии

Государственное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение Луганской Народной Республики № 7 «Золотая рыбка»

Бинарное занятие на тему:

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРЕВНИЙ МИР»

Подготовили: логопед Сухорукова Е.А.

воспитатель Бадуненко Е.А

Программное содержание воспитателя

Дать представление об образе жизни доисторических людей (как одевались, где жили, чем питались), о первобытном искусстве (наскальные рисунки, украшение одежды)

Познакомить при помощи картин со способами передач информации на большие расстояния.

Расширять словарный запас введение новых слов: вождь, племя, община, мамонт, пещера, саблезубый тигр, наскальные рисунки.

Учить отвечать на вопросы полным предложением.

Познавательный интерес к прошлому

Зрительную и слуховую память, внимание, креативное мышление

Мелкую моторику рук на этапе шнуровки шкур, разведения костра палочками

Словотворчество (придумывание имен)

Желание знакомиться с историей древнего мира

Коррекционно – образовательные цели

уточнение и расширение словаря по теме «Древний человек»

обучение составлению сравнительно – описательного рассказа «Слон» и «Мамонт»,

выделение их общих и отличительных черт;

закрепление вопросов, на которые они отвечают, правильному использованию их в разговорной речи;

формирование умения отвечать на вопросы распространенным предложением;

обучение выделению первого звука в слове, звуковому анализу слов;

закрепление фонематической характеристики и правильной артикуляции и произношения звуков «С» и «З»; дифференциация их в изолированном произношении и словах;

обучение выполнению песочной аппликации с использованием разноцветного песка;

Коррекционно – развивающие цели

развитие связной грамматически правильной речи, познавательного интереса к прошлому;

коррекция фонематического слуха в связи со звуками «С», «З», формирование фонематических операций звукового анализа и синтеза;

развитие зрительного внимания, памяти, воображения, креативного мышления;

развитие мелкой моторики рук, общей моторики, координации движений;

развитие умения манипулировать сыпучим материалом;

развитие тактильно – кинетической чувствительности.

Коррекционно – воспитательные цели

воспитание интереса к языковым явлениям, позитивного отношения и положительной мотивации к речевым занятиям;

повышение эмоционального фона и самооценки

Материал : шкуры – одежды, амулеты, палочки для добычи огня, мел, уголь, картинки для д/и «Что ел древний человек?»; предметные картинки с изображением огня, барабана, цветных узелков, древнего человека. Ширма, состоящая из 3- х створок; предметные картины «Мамонт» и «Слон», телевизор, 2 ноутбука, стенд, цветной песок, картинки для песочной аппликации, подносы, влажные салфетки; логоритмика «До чего дошел прогресс», пальчиковая гимнастика «Ручка в зеркало глядит», дидактическое пособие «Машина времени», Дидактическая игра «подбери картинку к слову», компьютерная дидактическая игра «Помести картинку в домик».

Дети заходят в зал.

Воспитатель: Посмотрите-ка скорей,

Сколько к нам пришло гостей.

Поприветствовать их нужно,

Скажем, здравствуйте, мы дружно.

(Дети проходят и становятся на машину времени)

Творожные сырочки?

Из деревьев почки!

Сладкое печенье?

Съедобные растения!

Щи и бутерброды?

Чистую воду!

Пирожки с начинкой?

Жучки и личинки!

Салатики и кашки?

Пауки, букашки!

Шоколадки, мармелад?

Ягодки и семена!

Сыр и колбаски?

Кости и сырое мяско!

А что ели сладкоежки?

Корешки, орешки

Когда-то давно.

В первобытное время,

В пещерах жило

Первобытное племя,

Под сводом трещал

(Дети рисуют наскальные рисунки. Входит логопед, начинает их фотографировать)

Счастливого пути! «Дети становятся на машину времени, звучит музыка.»

Ребята мы с вами совершили такое головокружительное путешествие, после которого просто необходимо размяться. Согласны?

До чего дошел прогресс! (Шагают на месте)

До невиданных чудес! (пожимают плечами)

Побывали в древнем мире (шаг в сторону, руку прикладываю колбу козырьком)

И ходили в древний лес

Припев : На машине времени (кружатся, совершают круговые движения руками

Возвращаться в детский сад (повороты в стороны с полу приседом)

Вовсе не хотим! (хлопают в ладоши)

До чего дошел прогресс! (Шагают на месте)

В древней шкуре или без (Руку к плечам, наклоны в стороны)

Мы вернулись в современность (Руки разворот, поворачиваются в лево, в право)

Припев: На машине времени (кружатся, совершают круговые движения руками)

Возвратиться в детский сад (повороты в стороны с полуприседом)

Мы уже хотим! (хлопают в ладоши)

(Подходят к экрану телевизора)

На какой вопрос они отвечают?

Логопед: Правильно! Итак, вспомните, пожалуйста, какие слова – предметы вам встретились в древнем мире?

(На экране картинки лошадь, собака, кошка)

(На стенде изображение мамонта и слона)

( Два ребенка составляют сравнительно – описательный рассказ)

Звук «С» Глухой, потому, что горлышко не звенит

(Дети разделяются на две команды, садятся з два ноутбука и играют в игру «Помести картинки в домики»)

(Делают пальчиковую гимнастику «Ручка в зеркало глядит»)

(Звучит музыка, дети выполняют песочную аппликацию)

(Работы детей располагаются на стенде выставочного зала)

Там мы познакомились с жилищем древнего человека;

Узнали, что он ел, во что одевался;

Пробовали разводить древний огонь и даже делать наскальные рисунки;

Потом мы вернулись в современный мир и попали в музей современной речи;

Мы составляли предложения с помощью слов – предметов, слов– действий и слов – признаков;

Потом сравнивали и описывали слона и мамонта;

Играли в игру «Помести картинку в домик» в компьютерном зале;

Сделали песочные аппликации для выставочного зала.

(Звучит музыка, дети прощаются с гостями и выходят из зала)

Русские сказки: скрытый смысл, алгоритмы жизни, развития и древнейшая история Руси.

В нашей статье расскажем о самобытности, символизме русских народных сказок, о том, чему они учат и чем отличаются от сказок других народов и цивилизаций.

Без были нет сказки. Воображение,

мечта корнями своими уходят в быль.

Константин Федин.

Русские сказки — это зашифрованное послание наших предков. Может быть поэтому они и сохранились до наших дней.

Теперь на знакомые нам с детства сказки, можно посмотреть совершенно в другой плоскости. Для того чтобы понять русские сказки, необходимо вернуться к своим истокам, для начала вспомнить свой древний язык и значение каждого слова, и тогда мы получим совершенно новую информацию и знания, оставленные нам нашими предками.

Летучий корабль.

Вплоть до конца XVIII века интеллигенция и духовенство относили сказки к разряду суеверий простого народа, который неизменно изображался, как дикий и примитивный. Господствующее философско-мировоззренческое направление той эпохи — классицизм — ориентировалось на античность, сдобренную христианской цензурой, и европейский рационализм. Учиться дворянину у крестьянина было нечему.

Однако в начале XIX века, вместе с движением романтизма к учёным, философам, поэтам приходит осознание того, что древнейшее мифологическое сознание во многом определяет быт и мировоззрение каждого человека.

«Изучение старинных песен, сказок, — пишет Пушкин, — необходимо для совершенного знания свойств русского языка».

Именно в «золотой век» русской литературы начинается интенсивное изучение сохранённых в народе сказаний, становится очевидным их глубокая ценностная и мировоззренческая значимость.

Ценность сказки для культуры и искусства во многом определяется её связью с мировоззрением людей той или иной цивилизации. Сказки в основе своей имеют исторические события, мифы, ритуалы и в целом алгоритмы жизненного цикла людей. Поскольку все мы живём на одной планете, то естественно, что некоторые сказки различных культур похожи.

Какие символы несут русские сказки

Что же нам известно о сказке сегодня? Сказка — это средство формирования мировоззрения человека.

Сказки несут свое послание в символической, образной форме. Они способны затронуть наши самые глубокие чувства. Их непосредственное послание однозначно: вначале описывается проблема, которая в конце (всегда) находит счастливую развязку.

Сказки дают ключи к тем жизненным задачам, которые предстоит решать каждому человеку в своей жизни. В сказках показывается, как самый маленький, глупый и слабый преодолевает все проблемы и в конце выходит счастливым победителем. Прожитые чувства в сказках делают детей смелее и сильнее. Сказки помогают детям справляться со страхом, перебороть себя и поверить в собственные силы; учат детей тому, что добро будет всегда вознаграждено, а зло наказано (учат детей законам справедливости), смелый победит (отваге), терпеливый дождётся (выдержке), честный труд ценится (трудолюбию), правда восторжествует и т.д. Всё это есть в культурном коде нашей цивилизации, а значит и в сказках.

Поэтому всегда, как только у вас появится такая возможность, читайте детям народные сказки, ведь они — источник правильного, здорового и гармоничного воспитания ребёнка.

Наряду с объяснением нравственных ценностей, сказки содержат определённые мировоззренческие установки, определённую картину мира. Эта картина мира перекликается с космологическими моделями, представленными в мифологиях разных народов мира. Таковы архетипы мировой горы, вселенского яйца, мирового древа, мотивы нисхождения героя в подземный мир или вознесения в высшие миры. Но в каждой цивилизации они окрашиваются нравственными мерилами и идеалами, присущими её представителям.

Числа

Очень интересна символика чисел в русских народных сказках. Как известно, в них преобладают цифра три и цифра семь. Показателен вопрос выбора трех путей, когда герой оказывается возле развилки, камень у которой предлагает ему на выбор три дороги.

Также в сказках часто встречается упоминание цифры семь — «за семью дверями, за семью замками…», «цветик — семицветик». Цифра семь — снова обозначение этапов пути к самому себе, ключи к достижению высшей мудрости. Эти этапы: здоровье физического тела и единение с ним; внутренняя «искра»; принятие и любовь ко всему вокруг; ум-разум; сознательность; сверхсознание. После прохождения всех этих этапов человеку открывается высший уровень — ясновиденье, это и будет ключ номер семь. В нумерологии зашифрован глубокий смысл познания человеком себя и мира, а в русских народных сказках вопрос духовного роста, обретения мудрости, стремления к добру и свету оказывается первостепенным.

В древнейшей космогонии мировое яйцо — золотое. В древних культурах яйцо олицетворяло также Солнце как источник весеннего возрождения и творческих сил природы. В русских сказках, по мнению некоторых исследователей фольклора, Солнце принимает зооморфный образ Жар-птицы, которую похищают силы Тьмы или Зимы в образе колдуна или царя-чародея; однако Жар-птица успевает снести золотое яйцо — источник последующей жизни, света и тепла.

Потому-то среди многих народов распространены сказки о яйце как источнике жизни и Вселенной. Из глубокой древности идет обычай одаривать друг друга яйцами и величать их в священных песнопениях. Древнеримский обычай красить яйца Плутарх объясняет тем, что яйцо изображает творца Мира, в себе его заключающего. У персов также был известен обычай приветствовать друг друга подарком в виде яиц, окрашенных в разные цвета. Яйца клали в храмах, закапывали в тех местах, где предполагалось строительство (существует предание, что Неаполь построен на яйце). Закодированная формула «мир-яйцо» была настолько стойкой и неискоренимой, что пересилила христианскую догматику и проникла в церковную литературу — сначала в Византии, а затем и на Руси. В одной старинной рукописи читаем:

«О яйце свидетельство Иоанна Домаскина: небо и земля по всему подобны яйцу — скорлупа аки небо, плева аки облаца, белок аки вода, желток аки земля»

Упоминания о вселенском яйце, из которого рождается мир (вариант: верховное божество либо бог-прародитель) встречаются в мифах и преданиях многих народов. В большинстве мифов яйцо, нередко — золотое (символ Солнца), плавает в водах Мирового океана; в некоторых легендах появляется также птица-мать (как, например, в египетском мифе). В индийской мифологии из Хираньягарбхи — «золотого плода», созревающего в сердцевине плавающего на водах Мирового яйца (Брахманды), рождается Брахма, из него же появляется Праджапати; имя Мартанды, предположительно, солярного божества, означает «рожденный из мертвого яйца».

О рождении демиурга — божественного Фанеса — из плавающего в море яйца повествует орфический миф. В финском мифе утка сносит яйцо, из которого возникает Вселенная, на холм посреди океана (либо на колено девы Ильматар); в китайской легенде Вселенная прежде представляла собой нечто вроде куриного яйца, из которого родился прародитель Пань-гу. Легенды о Мировом яйце встречаются у народов Европы, Индии, Китая, Индонезии, Австралии, Африки и пр.

Это то самое золотое яичко, которое снесёт Курочка Ряба в известной русской сказке (здесь весь мифологический антураж испарился, остался только закодированный образ-символ, передаваемый от поколения к поколению и усваиваемый ребёнком чуть ли не одним из первых). Вообще, сказка Курочка Ряба — очень странная сказка:

«Жили-были дед да баба. И была у них Курочка Ряба.

Снесла курочка яичко, да не простое — золотое.

Дед бил — не разбил.

Баба била — не разбила.

А мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось.

Плачет дед, плачет баба и говорит им Курочка Ряба:

— Не плачь, дед, не плачь, баба: снесу вам новое яичко не золотое, а простое!»

Дед и бабка, вроде бы должны быть довольны тем, что яичко разбилось, ведь именно этого они и добивались, но они плачут. Почему так? Какой алгоритм зашифрован в этой простейшей сказке? Может быть, именно дед или бабка должны были разбить яичко? И почему мышка выступает столь важным действующим лицом, как и в другой русской сказке?

Репка

Другая загадочная русская сказка — это известная всем с детства «Репка». Сама репка будучи жёлтой и круглой, может быть символом Солнца, которое необходимо вызволить из плена подземного царства, чтобы оно могло снова светить людям, но в сказке интересна последовательность вызова разных участников на помощь. С одной стороны, она символизирует крепкую связь разных поколений, которые совместно решают родовые задачи, но, с другой стороны, показывается и взаимосвязь поколений людей с биосферой.

Ведь когда своих сил «человечеству» в лице дедки, бабки и внучки не хватает, они начинают звать Жучку, Мурку и мышку. Но загадкой остаётся: почему в сказке отсутствуют мама и папа внучки? Чтобы усилить эффект связи поколений, показать кто с кем должен в наибольшей степени взаимодействовать — деды с внуками? У нас ведь всегда за детьми смотрят бабушки и дедушки. А может их нет по той же загадочной причине, по какой у Деда Мороза нет дочки, но есть внучка?

Сундуки — символ взаимовложенности

Один из наиболее частых сюжетов русских сказок является сокрытие тайны смерти главного злодея — Кощея Бессмертного, неубиваемого привычными средствами. Герои ищут сундук, который чаще всего располагается на ветвях дуба — символа Древа мира.

Аналогичный сюжет сокрытия встречается в сказке Древнего Египта «Сатни-Хемуас и мумии», где главный герой ищет тайную книгу, в которой сокрыты божественные знания, освободив которые можно навлечь на землю несчастья.

«Тогда жрец сказал Ноферка-Птаху: — Книга, о которой я говорил, покоится посреди Нила близ Коптоса. Там лежит на дне железный сундук. В железном сундуке лежит сундук бронзовый. В бронзовом сундуке лежит сундук из дерева лавра. В сундуке из дерева лавра лежит ларец из эбенового дерева и слоновой кости. В ларце из эбенового дерева и слоновой кости лежит серебряный ларец. В серебряном ларце лежит золотой ларчик. А в том золотом ларчике хранится книга, о которой я говорил. Скорпионы и змеи окружают то место кольцом длиною в двенадцать тысяч локтей. А вокруг сундука обвился бессмертный змей» (Сказки и повести Древнего Египта. М., 1956).

По мнению А.К. Байбурина, такой принцип «матрёшки» характерен для изображения смерти, а его наглядной иллюстрацией является гроб в доме (дом в доме). То есть в подобной структуре явно присутствует символика смерти (ср. древнеегипетский погребальный обряд, для которого характерно помещение мумии в несколько вложенных друг в друга саркофагов).

Символизм иглы

Игла, булавка — в народной культуре предмет-оберег и одновременно орудие порчи. Символика иглы основана на таких её свойствах, как острота, малая величина, способность проникать сквозь или вглубь предметов, а также легко теряться (исчезать). По восточнославянским и польским представлениям, ведьма, змора или огненный змей могут оборачиваться иголкой, поэтому не советовали поднимать найденную иглу — «это нечистый перекидывается», особенно ту иглу, которая лежала острием к нашедшему, а если кто поднимет с пола иглу, шпильку или пруток, должен сразу же их переломить и бросить в щель в полу во избежание домашней ссоры. В польских легендах рассказывается о том, как у «испорченных» нечистой силой девиц, привезённых к святому месту, злые духи выпадали изо рта в виде маленьких булавочек, которые сразу же исчезали в траве.

Русский и египетский мифы сходны по форме, но очень различны по содержанию, можно сказать, что противоположны.

Вообще мифология всех народов (особенно евразийских) выстраивается от одного общего мифа. И родство египетского с русским мифом очень показательно в этом плане. Учёные установили, что некогда предки славян, иранцев, индийцев, европейцев жили вместе, были единым народом с общей культурой и мировосприятием. Александр Николаевич Афанасьев в предисловии к своей книге «Народные русские сказки» писал:

«Мы не раз уже говорили о доисторическом сродстве преданий и поверий у всех народов индоевропейского племени».

Но поскольку понимание смысла жизни отлично в различных цивилизациях, то разнятся и жизненные идеалы представителей разных цивилизаций, что выражается и в сказках, возможно, похожих по форме, но различных по смысловому наполнению.

Жар-птица

В связи с этим значим главный сказочный символ воскрешения — Жар-птица (в западной цивилизации — птица-Феникс, которая возрождается из пепла снова и снова). Образ Феникса — считается мифологическим отражением процесса восхода и захода солнца, но если смотреть глубже, то Феникс в западном представлении является символом внутреннего очищения человека в процессе постоянного духовного роста и преодоления материального мира в пользу более глубоких и важных ценностей.

В разных культурах образ Жар-птицы обрастал своими подробностями и оттенками в зависимости от идеалов всей цивилизации и конкретного народа, живущего в ней.

Славяне связывали Жар-птицу с золотом и кладами, считая, что именно птица указывает на них. Где она опустится, там в земле сокровища и таятся. Иногда говорили, что в купальскую ночь Жар-птица спускается на землю, и именно её сияние принимают за цветок папоротника. Согласно русской волшебной сказке, каждое перо её «так чудно и светло, что ежели принесть его в тёмную горницу, оно так сияло, как бы в том покое было зажжено великое множество свеч».

Золотая окраска Жар-птицы, её золотая клетка связана с тем, что птица прилетает из другого («тридесятого царства»), откуда происходит всё, что окрашено в золотой цвет. Жар-птица может выступать в роли похитителя, сближаясь в этом случае с Огненным Змеем: она уносит мать героя сказки «за тридевять земель». Сравнительный анализ позволяет предположить древнюю связь Жар-птицы и словацкой «птицы-огневика» с другими мифологическими образами, воплощающими огонь, в частности, с огневым конём-птицей.

(*Жар-Птица, Жар-Цвет на Руси подразумевала то, что индусы называют сейчас Кундалини. )

Египтяне считали, что Бенну (Бен-Бен) — аналог Феникса — является душой бога Ра. Название связано со словом «вебен», означающим «сиять». Бенну является связующим звеном между божественным замыслом и воплощением замысла в жизнь, напоминает о божественном созидании и возрождении жизни.

По легенде Бенну появился из огня, который горел на священном дереве во дворе храма Ра. По другой версии Бенну вырвался из сердца Осириса. Изображался в виде серой, голубой или белой цапли с длинным клювом и хохолком из двух перьев, а также в виде жёлтой трясогузки или орла с красными и золотыми перьями. Существуют также изображения Бенну в виде человека с головой цапли. Символизировал солнечное начало. Бенну олицетворял воскресение из мёртвых и ежегодные разливы Нила. В египетской «Книге мертвых» написано:

«Как феникс пройду я через области потустороннего мира».

Греки, воспринявшие историю Феникса из Египта, полагали, что жизнь Птицы циклически связана с мировой историей и зависит от хода планет (Солнце, Луна и др. планеты возвращаются на свои «прежние» места). Стоики в подтверждение этому говорили, что мир, подобно Птице, погибает и рождается в огне, и нет этому превращению конца.

Иранцы знали другое имя этой птицы — Симург. Птица обладала даром предвидения, но натура ее была двойственна, заключая в себе «добрую» и «вредоносную» половинки.

В суфизме Симург символизирует Совершенного Человека, обладающего знанием Божественной Сущности. Эту Сущность, как и легендарную птицу, невозможно увидеть.

Евреи, называющие чудо-птицу Мильхам, рассказывали, что только она отказалась вкусить запретный плод, и за это Бог даровал ей бессмертие.

В раннехристианском апокрифе Варуха писалось о Птице:

«Это хранительница мира… Если бы не прикрывала |огненный зрак| солнца, то не был бы жив ни род человеческий, ни вся тварь на земле от жары солнечной».

Китайский огненный Фен-хуан являлся одним из четырёх священных созданий, и символизировал бессмертие, совершенство и великодушие. Появление такой птицы, пусть даже во сне, означало поворотный момент в жизни человека, необходимость совершения значимого деяния либо рождения ребенка, наделенного особыми талантами.

Алхимики средневековой Европы считали Феникса символом возрождения, завершения «Великом Делании». Для них он также означал очищающий и преобразующий огонь, химический элемент серу и красный цвет.

Описание Птицы весьма сходно для разных народов.

«Воздух расцветился всеми цветами радуги, от перьев и крыльев птицы шли красивые звуки, — было сказано о чудесной птице Симург в арабском трактате XIII века — от неё исходил приятный запах…»

«Есть там другая священная птица,… и имя ей Феникс, — писал Геродот. — Её облик и стать весьма напоминают орла, а перья у неё частью золотистые, частью красные».

Птица-огонь, — полагали славяне, подразумевая Жар-птицу, — об её оперение можно запросто обжечься. Каждое перо же светится, как множество свеч, и остро, крепче булата. А сама же она сияет то голубым, то малиновым светом.

«О Атум-Хепри, — звучат слова древнеегипетского Гимна о сотворении мира — ты воссиял [в образе] Бену на предвечном Холме Бен-Бен…»

Никем не сотворенная, бывшая изначально птица летала над водами океана, пока не свила себе, наконец, гнездо на холме Бен-Бен. А может, это был вовсе не Бенну, а прекрасный белый гусь Великий Гоготун, снесший на все том же холме яйцо, из которого родился солнечный бог? Впрочем, многие народы рассказывают истории, что в процессе создания мира принимала участие птица.

Вряд ли люди точно знали, кто сотворил мир, но образ ослепительной птицы остался в мифах и легендах, и сияли, отражая солнце, обелиски на памятном холме близ Гелиополя.

Внутренний поиск и самый главный тест в русских сказках

Герои сказок зачастую оказываются перед загадкой:

«Пойди туда, не знаю куда; принеси то, не знаю что».

И они идут туда, «не знаю, куда». Что же это значит? «Туда, не знаю, куда» — это в первую очередь внутреннее, духовное путешествия героя вовнутрь себя. И в ходе этого путешествия богатыри обычно достигали развилки, где стоял придорожный камень.

Русские былины и сказки о поездках богатыря в соответствии с указаниями на придорожном камне или по советам Бабы Яги по существу своему повествуют о прохождении добрым молодцом испытаний на выявление типа его устройства психики — его внутренней сути, которая является стержнем его личности, поскольку все знания и навыки — лишь приданое к типу устройства психики индивида.

«Поедешь налево — убитому быть». Это тест на подвластность инстинкту самосохранения. Есть возможность сразу отказаться и не поехать в указанном направлении, признав свою трусость. Если поехать, то нападают разбойники либо кто-нибудь один, вроде Соловья-разбойника. Если богатырь не ряженый, а настоящий, владеющий искусством побеждать превосходящих по силам противников, то он проходит это испытание.

«Поедешь направо — богатому быть». Это тест на подвластность традициям демонической культуры толпо-«элитаризма». Отказаться от плывущего само собой в руки богатства — желающих мало. Но если поехать, то попадёт богатырь в город, где встретят его хлебом солью, предложат княжение и богатство. Праведный богатырь принимает богатство и отдаёт его обездоленным, после чего покидает город, предоставляя его жителям возможность управляться с их делами самим: нет хуже работы, чем пасти дураков, да и не входит это в нравственный долг Русских витязей, которые богатырствовали не ради обретения богатства, самоутверждения или благосклонности «прекрасной дамы» (это отличает Русский богатырский эпос от западных баллад про парней с головами, засунутыми в «чайники»).

Это всё тесты. Первый тест невозможно пройти при устройстве психики близкому к животному, когда поведение индивида в подавляющем числе жизненных ситуаций подчинено различным инстинктивным позывам, пугливо-заячьего типа. Второй невозможно пройти при всяком ином животном строе психики. Третий невозможно пройти при демоническом строе психики (когда живут по принципу «что хочу, то и ворочу», упиваясь собственным интеллектом) и строе психики зомби (когда поведение чаще всего определяется накопленными стереотипами поведения): демон или зомби останется на княжении и утонет в придворных интригах либо будет в них убит.

Третий тест показывает, что предков наших различия между биороботом и демоном не интересовали, и по существу они были правы, поскольку и те, и те — автоматы, но с организованной по-разному алгоритмикой их поведения.

Но есть ещё один тест:

«Поедешь в такой-то лес — коня потеряешь». Это — самый главный тест, хотя он представляется многим, на первый взгляд, наименее значимым: богатырский конь, хоть и дорого стоит, но всё же не сам богатырь, в случае чего потом другой конь найдётся. Но именно эта поездка — тест на человечный строй психики. Богатырь едет в указанном направлении, и на коня под ним нападает волк. Волк, задравший уже не одного коня под многими богатырями, прекращает нападение, подчинившись слову и воле состоявшегося человека, и начинает служить богатырю.

Четвёртый тест возможно пройти с таким результатом, только будучи состоявшимся человеком. Это не тест на властность мага и квалификацию дрессировщика: богатырь магии не обучен и её средствами воздействия на дикого зверя не владеет. Он повелевает зверю просто как состоявшийся человек:

«Завет Предвечного храня, мне тварь покорна там земная…» (М.Ю.Лермонтов, «Пророк»)

И зверь ему служит, подчинившись предопределённому Свыше ладу в Природе, нарушенному нынешним человекообразием людей, цивилизация которых нечеловечна. Человекообразный субъект, уклонившийся от меры предопределённого для него бытия, зверю, живущему в ладу с Природой, — не указ: такой субъект лишится не только коня, но может лишиться и своей жизни.

То есть сказки и былины принадлежат к системе неявного обучения, ориентированной на достижение человечного типа строя психики. К сожалению, современные нам высоко цивилизованные общества строят свои системы образования, соответственно качественно другому целеполаганию, в котором выразились иные нравственно-этические принципы.

Колобок

Другая обучающая русская сказка — это Колобок, хотя для многих эта сказка представляется чуть ли не фильмом ужасов с плохим концом.

Вкратце напомним сюжет, для тех, кто давно не перечитывал: Дед попросил испечь колобок — баба испекла и положила на окошко студить. Колобок же укатился в лес. В лесу он встречается и поёт свою песенку разным животным, от которых потом «убегает» и наконец встречает лису, которая его и съела.

Надо сказать, что изначальный вариант этой сказки был несколько иным: зверей было больше и каждый из зверей ещё и откусывал от колобка по кусочку:

«Попросил Тарх Дживу (в другой интерпретации Рас Деву): — Испеки мне Колобок. Джива по Сварожьим амбарам помела, по Чертожьим сусекам поскребла и испекла Колобок. Покатился Колобок по Дорожке. Катится-катится, а навстречу ему — Лебедь: — Колобок-Колобок, я тебя съем! И отщипнул клювом кусочек от Колобка. Катится Колобок дальше. Навстречу ему — Ворон: — Колобок-Колобок, я тебя съем! Клюнул Колобка за бочок и еще кусочек отъел. Покатился Колобок дальше по Дорожке. Тут навстречу ему Медведь: — Колобок-Колобок, я тебя съем! Схватил Колобка поперек живота, да помял ему бока, насилу Колобок от Медведя ноги унес. Катиться Колобок, катиться по Сварожьему Пути, а тут навстречу ему — Волк: — Колобок-Колобок, я тебя съем! Ухватил Колобка зубами, так еле укатился от Волка Колобок. Но Путь его еще не закончился. Катится он дальше: уж совсем маленький кусочек от Колобка остался. А тут навстречу Колобку Лиса выходит: — Колобок-Колобок, я тебя съем! — Не ешь меня, Лисонька, — только и успел проговорить Колобок, а Лиса его — «ам», и съела целиком».

А теперь — пояснение.

Сказка, знакомая всем с детства, обретает совсем иной смысл и куда более глубокую суть, когда мы открываем для себя то, что эта сказка является образным описанием астрономического наблюдения предков за движением месяца по небосклону от полнолуния к новолунию.

«Замес» Колобка — полнолуние, в данной сказке, происходит в Чертоге Девы и Раса (примерно соответствует современным созвездиям Девы и Льва) в Сварожьем круге. Далее, начиная с Чертога Вепря, Месяц идёт на убыль, т.е. каждый из встречающихся Чертогов (Лебедь, Ворон, Медведь, Волк) — «съедают» часть Месяца. К Чертогу Лисы от Колобка уже ничего не остается — Земля полностью закрывает месяц от Солнца.

Таким образом, дети получали начальное знание в астрономии и изучении звездной карты (заметьте, практически с пелёнок). Подтверждение такой интерпретации Колобка можно найти в русских народных загадках из собрания В.Даля:

«Голубой платок, красный колобок: по платку катается, людям усмехается (движение солнца по небосводу)».

Да и само слово «календарь» происходит от сращения названия календаря «Каляды Даръ», что буквально означает подарок бога Каляды (Коляды).

Яблоко

Яблоко в русских народных сказках выступает символом бессмертия и вечной молодости. В «Сказке о молодильных яблоках и живой воде» яблоки являются универсальным «лекарством» от старости. В других сказках яблоки также обладали волшебными свойствами, преображающими жизнь человека, символизировали собой мудрость и молодость.

А вот в западной традиции с яблоком не всё так однозначно. Если разрезать его на две равные половины, станут видны семенные коробочки, сложенные в виде пентаграмм (пятиконечной звезды), которая очень распространена в западной культуре и в свою очередь, является знаком знания и инициации.

Яблоко (благодаря своему шарообразному виду, в древности) — Вечность без начала и без конца.

Северные и кельтские мифы о яблоках близки славянским. В мифах северных народов яблоки являются символом вечной молодости. Легенды сообщают, что богиня Идуна охраняла магические золотые яблоки, которые помогали богам оставаться вечно молодыми. Но после того, как бог Локи позволил Идуне перебраться в царство гигантов, боги начали седеть и стареть. Боги заставили Локи вернуть Идуну обратно. Кельтские мифы тоже упоминают яблоко как фрукт богов и источник бессмертия.

Мифы рассказывают, что в своём 11-м подвиге Геракл должен был раздобыть несколько таких яблок. После трудного длительного путешествия через Северную Африку, Геракл заручился помощью гиганта Атласа, который вошёл в сад, связал дракона и добыл яблоки. Геракл доставил яблоки в Грецию, но Афина вернула их Гесферидам.

Но далее яблоко приобретает иные свойства. Будучи украденным из сада Геры, яблоко породило Троянскую войну — одно из ключевых событий греческой мифологии (да и истории).

Эрис, богиня раздора, рассердилась на то, что её не пригласили на свадебный пир. Приехав на торжество без приглашения, она бросила одно из яблок, с пометкой «для самой красивой», на стол. Гера, Афина и Афродита — каждая из них думала, что яблоко предназначается ей. Они попросили Париса, Троянского принца, решить тот вопрос, и он вручил яблоко Афродите. В качестве мести, Гера и Афина поддержали греков в войне, которая привела к падению Трои. До сих пор люди пользуются устойчивым выражением «яблоко раздора».

В христианской традиции, выросшей из античной, яблоко также имеет двойственное значение, но уже с перевесом негативного. С одной стороны означает зло (по-латински malum) и является плодом совращения Адама и Евы, который им преподнёс дьявол. С другой стороны, изображенное с Христом или Девой Марией, оно указывает на нового Адама и на спасение. Обезьяна с яблоком во рту означает грехопадение. В христианской традиции связано с искушением.

Предложить яблоко — значит сделать признание в любви. Подобно цветку апельсина (символ плодовитости), цветок яблони использовался как украшение для невест. Символизм, возможно, связан с тем, что сердцевина яблока в продольном разрезе напоминает вульву. Плод древа жизни, символ самой жизни, как реальный образ означает успех в жизни и получение удовольствия от успеха. Яблоко в жизни библейской цивилизации играет ключевую роль. Недаром символом одной из самых успешных западных корпораций является надкушенное Евой яблоко.

Чувствуя ту роль, которую играет яблоко в мифологии Запада, Александр Сергеевич Пушкин очень необычно обыгрывает это в своём творчестве.

А.С. Пушкин за свою деятельность от других людей получил разные весьма лестные определения: Солнце русской поэзии, оргáн «богов», ангел-хранитель Русской цивилизации, но сам себя он вывел в образе пса «Соколко» в сказке «О мёртвой царевне и семи богатырях».

Следует отметить, что Пушкин выступил в некотором роде программистом будущего, поскольку, взяв за основу как западные, так и русские сказки, переформатировал их, изменив этим те матрицы (многовариантные или не очень сценарии поведения), которые поддерживались этими сказками, передаваясь поколениями людей.

Одна из главных сказок Запада, которая до сих пор обыгрывается в искусстве Запада — это сказка о спящей красавице. Пушкин переформатировал матрицу сказки, наполнив её русским содержанием.

Яблоко — символ библейской западной культуры. Александр Сергеевич Пушкин, как пёс Соколко у семи богатырей из сказки, показал нам отравленную сущность этого «яблока» — то есть мировоззренческую несостоятельность глобализации по-западному. И многие ещё мировоззренчески отравлены и травятся как царевна этими «яблоками» библейской культуры. А сколько людей, понимающих/понявших пагубность «яблок», по разным причинам так и не смогли/не смогут «достучаться» до отравленных/отравляемых людей?

Этот пёс указал всем на ядовитое библейское яблоко и содержащейся в ней порочной концепции, о которой ещё задолго до этого сам же Пушкин писал в поэме «Гавриилиада»: