Характеристика видов словесных методов обучения

Словесные методы обучения – это популярная группа техник, используемых на практике педагогами. Ее применяют на всех школьных предметах и на любой ступени образования. Источником получения знаний выступает слово. Оно бывает устным или письменным.

Методы стимулируют учащихся к активной познавательной деятельности. Они обеспечивают высшую культуру слухового воспитания и мышления. Благодаря обучению развивается чтение, устная и письменная речи. Человек учится анализировать, синтезировать, конкретизировать, противопоставлять, рассуждать и делать выводы.

Описанные способы используются при формировании у ребенка теоретических и практических знаний. Ими поддерживается вербальный обмен информации между учителем и учениками. Знакомство с материалом проводится зачастую в готовой форме, поэтому меньше разбираются проблемные задачи, выполняются творческие задания и минимальное прививание ребенку познавательной самостоятельности и инициативности.

Рассказ и объяснение

Метод рассказа – это устное изложение материала, содержимого в учебнике. Этот способ встречается во всех классах школы. Изменяется лишь характер, объем и длительность повествования.

В зависимости от целей выделяют рассказ-выступление, рассказ-изложение и рассказ-заключение. Первый вид – это подготовка учащихся к восприятию нового материала. Второй – это полноценное раскрытие темы, а третий – выводы и обобщения.

Во время этой словесной методики применяются методологические приемы:

Для изложения информации в форме рассказа слова учителя должны соответствовать нескольким требованиям. В тексте должны быть только точные факты, ясные и убедительные примеры, относящиеся к теме. Также нужно подавать рассказ логично, выделяя основные положения, идеи, концентрировать внимание аудитории на этих моментах.

Рекомендуется не затягивать с рассказами больше, чем на 10 минут, так как далее внимание детей рассеивается. Текст должен быть эмоциональным, выразительным и излагаться доступным языком. Можно объединять этот метод с чтением учебника, записыванием определений и дат, повторением важных деталей и выводами.

Словесный метод объяснение – это толкование закономерностей, качество объекта, раскрытие фактов, выведение законов и приемов действия, презентация опыта. Этот способ зачастую используют при изучении теоретического материала, решении задач и теорем, при раскрытии интригующих моментов в явлениях природы и социальной жизни.

Учителю нужно формулировать цели и задачи, ставить четкие вопросы для дальнейшего раскрытия. Чтобы привлечь внимание детей к наблюдению за явлениями, излагать материал стоит последовательно и относительно медленно. Если есть демонстрация примеров, то ее стоит совмещать с детальными объяснениями, для устранения возможных неточностей, вопросов и недопонимания.

Беседа и дискуссия

Наиболее известный метод – это беседа. Дидактическая работа в таком формате побуждает слушателей к разговору. Правильно поставленные вопросы вызывают интерес у учащихся, самостоятельные рассуждения и обобщения. С помощью беседы учитель может «вести» ученика по нужной идее, чтобы он набирался новых знаний, но к выводам приходил сам. Метод активизирует мышление.

Педагогами эта техника применяется для усвоения знаний и умений. Также при беседе ученику доносятся некоторые воспитательные моменты – нужно сначала выступать, а потом говорить, не перебивать, всегда доносить свою мысль.

Опираясь на цели и структуры методики, выделяют несколько типов бесед:

Для эффективного проведения обучения этим способом у учителя должна быть определенная подготовка. Лектору нужно правильно и четко формулировать тему и вопросы. При подготовке нужно ориентироваться на возраст учеников, чтобы урок был не слишком сложный и не было новых слов. Вопросы рекомендуется ставить перед всем классом, и выдерживать небольшую паузу. Все правильные ответы одобряются, а неправильные – аргументируются и комментируются.

Если никто из учеников не дает ответ, то учителю стоит спросить в другой формулировке. Возможно, вопрос стоит разделить на несколько частей и упросить, или в формулировке сразу скрыть ответ. Во время беседы важна дисциплина, но при этом контакт спикера со слушателями тесный.

Беседа – это трудоемкий словесный метод обучения. На подготовку речи тратится много времени, сил и профессионального мастерства.

Дискуссия – это способ обучения, похожий на предыдущий, но тут главная цель – стимулировать интерес. Учащихся «втягивают» в обсуждение проблемы. Метод побуждает слушателей к осмыслению информации и объяснению своей позиции.

Для проведения дискуссии нужно минимум 2 человека. Если у спикера или учеников нет нужных знаний, то разговор получается беспредметным, без содержания, неточным. Апеллировать фактами и вовремя их преподносить тоже нужно уметь, чтобы идеи не казались запутанными и противоречивыми.

Выделяют 4 правила проведения дискуссии:

Лекции

Лекция – это словесная методика, отличающаяся от других жесткой структурой, логичным изложением материала, изобилием информации, систематичностью.

На школьных лекциях описываются трудные системы, объекты, явления, процессы, обсуждаемые на фоне причинно-следственных связей. Из-за сложности подачи ее рекомендуется использовать только на старших классах. По длительности такие занятия затягиваются на один-два урока, которые маленькие дети не смогут высидеть.

Чтобы правильно подать материал учителю нужно проработать такие моменты:

Работа с книгой

Главным методом эффективного обучения считается работа с учебником. В книге материал преподносится безошибочно и структурировано. Ученик может много раз прорабатывать предложенную информацию в удобном темпе и формате. Задача учебных книг обучить, развить, воспитать, побудить и контролировать процесс обучения.

Ученик может и сам изучать книгу. В зависимости от задания преподавателя, с учебниками работают в нескольких форматах: аудитория знакомится со структурой, просматривает главы, читает отдельные отрывки, отвечает на вопросы, исследует материал, решает задачи или заучивает материал. Обучение на книгах формирует у учащихся потребность к чтению.

На практике используются две методики работы с учебниками:

В обоих способах ученикам нужно конспектировать, создавать план, тезировать информацию, цитировать выражения, рецензировать, создавать справки и тематические словари. На уроке педагог занимается развитием скорочтения у детей, обучает анализировать и понимать прочитанный материал, искать ответы, работать со схемами и таблицами. Совместно с основной книгой часто используются справочники, словари и энциклопедии.

Требования к школьной лекции и их разновидности. Структура лекции

Лекция только в 10-11 классах, ее элементы в 9.

Лекция может применяться в т.ч. в рамках классно-урочной системы в старшей школе. В педагогической лит-ре она рассматривается как специфическая форма и метод обучения. Есть различия между школьной и вузовской лекциями.

Школьная лекция должна включать в себя элементы беседы. Рекомендуется вводная или повторительно-обобщающая беседа в начале занятия. В ходе лекции учитель тоже должен прерывать изложение вопросами, побуждая учащихся к активной работе. В завершение нужно закрепить новый материал беседой с учащимися.

Учитель руководит конспектированием лекции, выборочно просматривает записи учащихся, разбирая типичные ошибки. Тема лекции обязательно записывается на доске вместе с планом. В ходе урока учитель интонационно выделяет наиболее важные моменты для записи, а иногда подсказывает краткие, удачные формулировки, чтобы учащиеся могли дословно записать выводы.

Школьный учитель ведет лекцию с более медленным темпом, интонацией подчеркивает важные моменты для записи, дает возможность дословно или почти дословно записать выводы.

Перед началом лекции целесообразно поставить проблемные задания, которые учащиеся должны выполнить в конце урока.

Школьная лекция продолжается не 120 минут, а 40 минут. В старших классах школьная лекция может охватить 2-3 урока, после чего проводится повторительный урок или урок закрепления знаний.

Разновидности (типы) школьных лекций и их методы

Вводная лекция. Дается традиционно в начале изучения предмета. В ней раскрываются цели и задачи изучения предмета, его структура и место в системе образования учащихся. Излагаются основные требования и исходные теоретические понятия, термины, с которыми предстоит ознакомиться, определяется место изучаемых предметов в системе научного знания.

Установочная лекция. Дает сжатое, компактное и при этом неполное изложение основного содержания какой-либо темы. На таких занятиях обязательно сообщается инструкция по учебной деятельности на следующих уроках. Установочные лекции необходимы, если требуется создание прочной основы для формирования на следующих уроках соответствующих знаний и умений.

Метод объяснения с иллюстрацией, демонстративный метод и метод проблемного изложения с тем, чтобы учащиеся поняли суть поставленного вопросов для последующего их решения методами самостоятельной работы.

Рассказ учителя, постановка проблемы с путями ее решения. Такие лекции-беседы высокопродуктивны для небольшого класса, когда каждый имеет возможность высказаться, каждая, пусть даже брошенная с места, реплика будет услышана

Академическая лекция знакома всем своей традиционностью. Ей присущи высокий научный уровень, теоретические посылки, высокая научная обоснованность и доказанность, четкое планирование по пунктам и по времени, логика и краткость изложения. Если лекция планируется для параллели классов, то материал чаще всего приходится излагать монологически, применяя репродуктивный и объяснительно-иллюстративный методы, обращаясь реже к проблемному.

Используя в иных случаях проблемный метод, учитель ставит проблему и показывает пути и способы ее решения. Когда АЛ дается в классе, учитель может использовать метод дискуссии, появляется возможность привлечь учащихся к диалогу, учебный материал в таком случае усваивается не на уровне воспроизведения учителем, а более осознанно, на уровне творчества.

Обзорная лекция (лекция-консультация) проводится, как правило, перед экзаменами или зачетами. На ней освещаются наиболее важные темы, вызывающие наибольшие затруднения при изучении или воспроизведении учащимися, анализируются типичные ошибки или недочеты, делаются выводы из результатов изучения темы.

Итоговая (заключительная) лекция имеет место в плане изучения предмета по окончанию его изучения или изучения большого раздела, части изучаемого предмета. Это итоговый урок после изучения большой темы. Его целью является обобщить изученный материал, акцентировать внимание на основных, базисных, фундаментальных понятиях, вопросах, дать видение изученного не изнутри, а сверху, в ряду изученных тем.

В лекции как форме и методе обучения можно выделить 4 основные функции, которые определяют ее возможности и преимущества в учебном процессе:

заключается в вооружении учащихся пониманием основ науки, научно обоснованных путей решения научных задач и проблем. Лекция должна дать самые современные (сегодняшние) представления об учебном предмете, что не способны отразить любые учебные пособия и учебники, т.к. даже только что появившиеся книги отстают от жизни на 2-4 года, необходимые для ее издания. Учащимся, которые впервые знакомятся с областью науки, сложно разобраться с конкурирующими точками зрения. Познавательное значение лекции возрастает, когда нет учебников, пособий, когда учащиеся впервые знакомятся с новой областью знания, когда тема лекции не нашла отражения в учебниках

выполняется тогда, когда лекция ориентирована не на память, дается не как набор фактов, а учит думать, рассуждать, проводить анализ и синтез поставленной проблемы. Следовательно, РФ находится в зависимости от методики лекции и артистизма лектора.

заключена в ее содержании, формировании научного мировоззрения, в развитии самоанализа своих действий и поступков. Большое влияние на воспитание учащихся оказывает авторитет учителя, манера общения в пределах лекции и вне ее, проявление уважения к отличающемуся мнению.

Нельзя «злоупотреблять», часто обращаться к лекции как форме организации урока. Она необходима, когда нужно раскрыть закономерности, показать сложные причинно-следственные связи и закономерности. Есть весьма распространенный недостаток…

К школьной лекции прибегают в следующих случаях:

При прохождении нового раздела, темы учебного курса

При прохождении учебного материала мало или совсем не связанного с ранее изученным

При сообщении сведений о практическом применении изученных закономерностей

При изучении учебных тем, где необходимы межпредметные связи

При изучении материала проблемного характера

К лекции выдвигают ряд требований. Основные требования:

Лекция должна быть безукоризненной в научном отношении. Она должна выходить за рамки любого учебника, даже самого свежего и удачного. Лекция должна учить мыслить, а не прибегать к готовым ответам. Она должна быть грамотной с т.з. языка. Она должна быть яркой и убедительной.

Структура школьной лекции

Она включает элементы беседы и начинается со вводного диалога. В ее ходе учитель не раз прерывает свое изложение, ставит перед классом вопросы, требующие работы мысли. Школьная лекция заканчивается беседой по изложенному материалу. Структура лекции обычно состоит из введения, основного материала и выводов. Каждый из этих элементов имеет свои правила и логику построения.

Начинать лекцию нужно с яркого высказывания, задающего проблему. Основным приемом должны быть размышления и рассуждения с риторической постановкой вопросов. Во введении объявляется тема, план изложения лекции. Может приводиться перечень литературы для самостоятельного, более углубленного изучения темы, отдельных вопросов. Ученика должны ознакомить с целью лекции, ясно сформулированная цель будет стимулировать желание работать. Промежуточные и заключительные беседы строятся на тех же принципах, что и начальная. Основная часть лекции предусматривает использование приемов ораторского искусства.

59.Последовательность составления плана-конспекта урока

Формулировка цели урока, которая после составления план-конспекта будет уточнена и внесена в него

Отбор оборудования урока, а в конспекте указывается состав учебного оборудования

Далее в конспекте отражается содержание учебного материала, специфика его изучения. Эта часть предусматривает определение приемов работы учителя и форм работы учащихся

В конспекте должно быть указано нормально-дозированное, не перегруженное сложными учебными задачами домашнее задание.

Единой, строго определенной формы план-конспекта урока нет. Конспекты повторительно-обобщающих уроков и уроков проверки знаний целесообразно делить на две колонки, если в них нет изучения нового материала. А вот в комбинированном уроке и уроке изучения нового материала колонка делится на 3 части: Ход урока, Работа учителя и Работа ученика. Там даётся отражение и изучение нового материала, и опрос домашнего задания(1 тип), причём в нём желательно отразить процесс опроса домашнего задания, лучше сочетать различные варианты домашнего задания, что позволит опросить больше учеников, в пункте-Подготовка к восприятию нового материала-лучше написать тезисы, тему, план урока и вопросы, связывающие новый материал со старым. Это позволит составить правильно начало урока и поможет не сбиваться с курса. В разделе-Сообщение нового материала-учителю желательно сочетать как краткое изложение материала по плану, так и использовать работу по источникам и отражать это в плане-конспекте, составляя, например, вопросы для анализа источника либо используя поставленные автором учебника вопросы. В пункте-Осмысливание сообщённого/воспринятого на уроке учебного материала следует написать разбор наиболее сложного пункта темы(составить план по нему, вопросы, желательно в плане-конспекте в виде схемы сделать изложение данного пункта), в пункте-Овладение умениями и навыками-желательно в виде таблицы отобразить основное содержание темы, в следующем пункте-Применение новых и ранее усвоенных знаний, умений и навыков-желательно отразить работу учеников со схемой, иллюстрациями, причём в данном учитель по ним ставит вопросы и заносит в план-конспект, в теме-Закрепление материала-учитель отображает беседу с учениками по основным вопросам темы(можно их взять из конца параграфа), а в домашнем задании-учитель записывает так:д/з: §26.

Таков план-конспект комбинированного урока, в плане-конспекте изучения нового материала не надо описывать опрос домашнего задания, овладениями умениями и навыками, применения новых и ранее усвоенных знаний, умений и навыков. В плане-конспекте повторительно-обобщающего урока учитель должен там отразить процесс работы класса над материалов(вопросы к какой-либо теме, составление ими таблиц, схем, работа над контурной картой), подведение итога работы, а в плане-конспекте проверки знаний, умений и навыков и вовсе надо только записать работу, которую они будут выполнять на протяжении большей части урока, и название темы работы.

Особенности словесных методов обучения в начальной школе

Живое, яркое, убедительное, эмоциональное слово учителя остается и сегодня жизненно необходимым. В наших школах трудятся сотни педагогов, мастерски владеющих этим мощным педагогическим средством. У нас есть целые педагогические коллективы, добившиеся высокой культуры слова учителя и потому успешно развивающие речь и мышление школьников.

Содержимое разработки

Глава 1. Общее представление о методах обучения

Классификации методов обучения………………………………….8

Глава 2. Характеристика словесных методов обучения

2.1. Рассказ как метод обучения………………….……………………….12

2.2. Беседа как метод обучения………….……………………………….15

2.3. Объяснение как метод обучения..…………………………………….18

2.4 Работа с учебником, книгой……………………………………………

Словесные методы во все эпохи применялись в обучении. Были периоды, когда они занимали господствующее место в системе методов обучения. В наше время можно услышать упреки по адресу словесных методов. Их нередко называют устаревшими, неактивными. К оценке этой группы методов необходимо подходить объективно. Нельзя абсолютизировать, гиперболизировать их значение, но недопустимо также и принижать их роль в общей системе методов обучения. Ведь без передачи словесной информации никакое обучение вообще невозможно. Словесные пояснения всегда сопровождают наглядные и практические способы [4].

В.А. Сухомлинский писал: «Я верю в могучую, безграничную силу слова воспитателя. Слово — самый тонкий и самый острый инструмент, которым мы, учителя, должны умело прикасаться к сердцам наших питомцев. Совершенной нелепостью является утверждение о том, что порок воспитательной работы во многих школах — словесное воспитание. Надо говорить о другом: о примитивности словесного воспитания, о неумении отдельных учителей воспитывать словом» [8].

Живое, яркое, убедительное, эмоциональное слово учителя остается и сегодня жизненно необходимым. В наших школах трудятся сотни педагогов, мастерски владеющих этим мощным педагогическим средством. У нас есть целые педагогические коллективы, добившиеся высокой культуры слова учителя и потому успешно развивающие речь и мышление школьников.

Сами словесные методы и приемы становятся все более разнообразными.

В дидактике принято выделять три вида словесных методов: рассказ учителя, диалог (беседу) и школьную лекцию. Но практика говорит об огромном количестве вариантов, оттенков внутри этих классических методов, причем каждый предмет вносит свой вклад в это разнообразие.

Различные методы и приемы, связанные со словом учителя, по-разному используются в начальных и старших классах. Если в начальной школе преобладает яркий, эмоциональный рассказ учителя, который затем все шире дополняется беседой, то в старших классах многие учителя успешно используют метод школьной лекции, соответствующий возросшим учебным возможностям старшеклассников.

Учителя широко используют теперь различные методы работы с учебником, книгой, печатным словом. Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать большую по объему информацию. Они способствуют развитию абстрактного мышления школьников. Однако одностороннее использование словесных методов затрудняет усвоение материала, особенно учащимися с наглядно-образной и моторной памятью, с наглядно-образным типом мышления.

раскрыть сущность понятия «методы обучения»;

рассмотреть разные подходы к классификации методов обучения;

раскрыть специфику и требования к применению словесных методов обучения в обучении младших школьников через их характеристику;

определить, какие словесные методы обучения чаще всего используют учителя в начальной школе.

Гипотеза: мы считаем, что словесные методы обучения активно применяются учителями начальных классов для формирования понятий в процессе развития мышления

Выборка: 6 учителей начального звена.

Теоретические (теоретический анализ, теоретический синтез, работа с литературой, цитирование, составление библиографии, конспектирование)

Эмпирические (педагогический эксперимент: констатирующий, формирующий, контрольный.)

Глава 1. Общие представления о методах обучения

1.1.Понятие «метод обучения»

Результативность и плодотворность обучения зависят от методов. Методы определяют творчество учителя, эффективность его работы, усвоения учебного материала и формирования качеств личности ученика.

Реализация задач умственного, нравственного, трудового, эстетического и физического развития младших школьников, особенно шестилетних детей, зависит от методов обучения.

В основе понятия «метод обучения» лежит философское значения более общего термина – «метод». В философском словаре «метод» определяется как путь исследования или познания, способ построения и обоснования системы философского и научного знания, как некая совокупность приёмов и операций теоретического и практического освоения действительности [13, с 6].

Метод обучения с точки зрения И.П.Подласого – это упорядоченная деятельность педагога и обучающихся, направленная на достижение заданной цели обучения [16, с 201].

Методы обучения важнейшие структурные компоненты целостного педагогического процесса, включающего в себя цели и задачи обучения, содержание, формы организации обучения и его результаты [18, с 199].

В.А.Сластёнин определил, что метод деятельности – это способ её осуществления, который ведёт к достижению поставленной цели [20, с 268].

В дидактике методы обучения составляют процесс обучения наряду с его целями, содержанием, средствами, организационными формами.

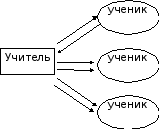

Метод обучения имеет ярко выраженную специфику по сравнению с методом в целом, она обусловлена тем, что обучение – процесс двусторонний: в нём присутствуют деятельность учителя и деятельность ученика, взаимосвязанные и взаимообусловленные. Поэтому метод обучения включает и действия учителя, и действия ученика, направленные на достижение целей, соответствующих друг другу. Если у учителя цель – научить ученика, то у ученика – научиться. Учитель объясняет материал – ученик усваивает его. Результат – учитель научил, ученик – научился. Схему таких взаимоотношений учителя и ученика в методе обучения можно представить схематически (см. рисунок 1).

Рисунок 1

Метод обучения должен быть ясным и определенным. Тогда учитель будет видеть, какие задачи могут быть поставлены и решены при данном методе обучения и какие не могут быть выполнены. Научность метода обучения означает также ясность и определенность мысли учащихся: цель, средства, способы, основной и побочный результаты доказательств и рассуждений в процессе усвоения материала.

1.2 Классификации методов обучения

В дидактике существуют несколько подходов к классификации методов обучения. Единой, устраивающей всех потребителей дидактических знаний, классификации не создано. Сейчас мы познакомимся с некоторыми классификациями.

Классификация методов обучения: И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина, Д.О. Лордкипанидзе, М.И. Махмутова, Е.Я. Голант, Е.И. Перовский известных в истории педагогической мысли и дошедших до наших дней. Современные условия совершенствования обучения, усложнения учебных знаний, увеличение их объема и глубины рождают все новые формы и методы обучения. Классификация группирует методы исходя из определенных логических сторон, компонентов, задач обучения.

Основанием классификации методов обучения, предложенной И.Я. Лернером и М.Н. Скаткиным является внутренняя характеристика мыслительной деятельности учащихся. Они предложили следующую систему методов обучения:

1. Объяснительно-иллюстративный, или репродуктивный, метод.

Применяется в тех случаях, когда учащиеся приобретают знания, полученные от учителя, из книги или других источников в готовом виде. Этот метод имеет большое значение на начальном этапе изучения той или иной темы.

2. Проблемный метод используется в тех случаях, когда учащимся сообщают готовые знания; при этом учебный материал группируется и располагается таким образом, чтобы перед учащимися была поставлена проблема. Для ее решения преподаватель применяя систему доказательств, показывает логический путь и средства, т.е. как бы раскрывает путь по которому должно идти исследование вопроса. Такой метод можно широко использовать при чтении проблемных лекций в вузах.

3. Частично поисковый метод. Применяется в тех случаях, когда учащиеся сами по различным источникам знакомятся с фактическим материалом темы или его частью и с помощью выполнения соответствующих заданий подводятся к возможному анализу фактов и их связей, построению части плана поиска и самостоятельным выводам.

4. Исследовательский метод используется в тех случаях, когда учащиеся в соответствии с поставленной перед ними проблемой изучают литературу вопроса, известные факты, строят план исследования, предварительно выдвигают гипотезу, проводят исследование и формируют решение проблемы [12, с 205].

Наиболее распространена в педагогике в настоящее время классификация Е. И. Перовского и Д. О. Лордкипанидзе, предложившими классификацию по источникам получения знаний. Они считали, что на методы обучения наибольшее влияние оказывают те источники, из которых черпают знания учащиеся. На этой основе они выделили три группы методов: словесные, наглядные и практические. При таком подходе каждая группа методов опирается на свой вид источников:

Эта классификация оказалась довольно простой. Видимо, поэтому она получила широкое распространение [1].

Классификация методов обучения на основе целостного подхода к процессу обучения (Бабанский Ю.К.).

Согласно этой классификации методы обучения делятся на три группы:

1) методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности;

2) методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности;

3) методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности.

Первая группа включает следующие методы:

перцептивные (передача и восприятие учебной информации посредством чувств);

словесные (лекция, рассказ, беседа и др.);

наглядные (демонстрация, иллюстрация);

практические (опыты, упражнения, выполнение заданий);

логические, т.е. организация и осуществление логических операций (индуктивные, дедуктивные, аналогии и др.);

гностические (исследовательские, проблемно-поисковые, репродуктивные);

самоуправление учебными действиями (самостоятельная работа с книгой, приборами и пр.).

Ко второй группе методов относятся:

методы формирования интереса к учению (познавательные игры, учебные дискуссии, создание проблемных ситуаций и др.);

методы формирования долга и ответственности в учении (поощрение, одобрение, порицание и др.).

К третьей группе отнесены различные методы устной, письменной и машинной проверки знаний, умений и навыков, а также методы самоконтроля за эффективностью собственной учебно-познавательной деятельности [7].

Различные точки зрения на проблему классификации методов отражают естественный процесс дифференциации и интеграции знаний о них. Но все более четко обозначается целостный подход к характеристике их сущности. Какой же классификации методов придерживаться учителю? Той, которая более понятна ему и удобна в его работе.

Существует множество различных словесных методов обучения. В следующей главе мы познакомимся с их характеристиками.

Глава 2. Характеристика словесных методов обучения

2.1. Рассказ как метод обучения

Рассказ – это метод повествовательного изложения содержания изучаемого материала учителем [15, с 176].

Рассказ (как метод формирования сознания воспитанников) – небольшое по объёму связное изложение ( в повествовательной или описательной форме) событий, содержащих иллюстрацию или анализ тех или иных нравственных понятий и оценок [11, с 83].

Этот метод применяется на всех этапах школьного обучения. Меняется лишь характер рассказа, его объём, продолжительность.

К рассказу, как методу изложения новых знаний, обычно предъявляется ряд педагогических требований:

рассказ должен обеспечивать идейно-нравственную направленность преподавания;

содержать только достоверные факты;

включать достаточное количество ярких и убедительных примеров, фактов, доказывающих правильность выдвигаемых положений;

иметь чёткую логику изложения;

излагаться простым и доступным языком;

отражать элементы личной оценки и отношения учителя к излагаемым фактам, событиям [14, с 222].

Учитель должен тщательно готовиться к применению рассказа на уроке. Для успешности восприятия рассказа важно не только логическое выделение основных понятий и положений и их связей, но и точность, убедительность слов и выражений, важна эмоциональность [10, с 275].

Методом рассказа учитель излагает такой учебный материал, который несет в себе научную информацию, нуждающуюся в пояснениях, разъяснениях, так как для большинства учеников она является новой и по ней нельзя развернуть активную беседу. Рассказ применяется также в тех случаях, когда большого объема учебный материал надо изложить за отведенное программой время. Преимущество отдается рассказу и в тех ситуациях, когда учитель располагает звукозаписями в исполнении мастеров художественного слова, выступлениями политических деятелей, ученых по различным областям изучаемых в школе научных знаний и др. [4].

Рассказ используется на любом этапе урока. При актуализации знаний, подготовке учащихся к восприятию нового материала рассказ может содержать определённую интригу, необычный занимательный материал, который привлечёт внимание учащихся [13, с 55].

По дидактическим целям выделяют несколько видов рассказов:

рассказ-вступление, готовит учащихся к восприятию нового учебного материала, формирует интерес и потребность в приобретении новых знаний. Этот вид рассказа характеризуется относительной яркостью и эмоциональностью;

рассказ-изложение, в котором раскрывают содержание новой темы. Такому сообщению присущи четкая логическая последовательность, выделение основного, существенного, применения иллюстраций и убедительных примеров;

рассказ-обобщение, которая предусматривает выделение основных мыслей, формулирование выводов и обобщений, постановку задач для дальнейшей самостоятельной [5].

Готовясь к рассказу, учитель намечает план, подбирает необходимый материал, методические приёмы, способствующие максимальному достижению цели. Во время рассказа выделяется и подчёркивается главное. Рассказ должен быть коротким ( до 5-7 мин.), пластичным, вестись на положительном эмоциональном фоне. Если длительность рассказа превышает 5-7 мин, его нужно сочетать с другими методами обучения – иллюстрацией, наглядностью, элементами беседы, записью опорных слов на доске, музыкой [17, с 215].

Возможности рассказа как метода обучения и изложения мыслей по сравнению с другими словесными методами, включая беседу и лекцию, в деле развития культуры речи являются особенно предпочтительными.

Свой вывод сделать!

2.2. Беседа как метод обучения

Беседа является диалогическим методом обучения, при котором учитель путём постановки тщательно продуманной системы вопросов побуждает учащихся рассуждать и подводит учеников к пониманию нового материала или проверяет усвоение уже изученного [15, с 178].

Беседа относится к наиболее старым методам дидактической работы. Её мастерски использовал Сократ, от имени которого и произошло понятие «сократическая беседа» [14, с 223].

Ценность беседы заключается в том, что взрослый учит ребенка логически мыслить, помогает думать, поднимает от конкретного способа мышления на более высокую ступень простейшего абстрагирования. В беседе ребенок должен припоминать, анализировать, сравнивать, высказывать суждения и делать умозаключения, выводы. В беседе вместе с мышлением развивается речь. Формируются диалогические и монологические формы связной речи, и прежде всего речи разговорной: умения слушать и понимать собеседника, давать понятные ответы на поставленные вопросы, ясно выражать свои мысли в слове, высказываться в присутствии других детей. Обучение детей умению вести разговор, участвовать в беседе всегда сочетается с воспитанием навыков культуры поведения: ребенок должен научиться внимательно, слушать того, кто говорит, не отвлекаться, не перебивать собеседника, сдерживать свое непосредственное желание сразу отвечать на вопрос, не подождав вызова. В беседе, следовательно, воспитываются сдержанность, вежливость и в целом культура речевого общения [9, с 277].

В зависимости от конкретных задач, содержания учебного материала, уровня творческой познавательной деятельности учащихся и места беседы в дидактическом процессе выделяют несколько видов бесед.

Если беседа предшествует изучению нового материала, её называют вводной или вступительной. Цель такой беседы состоит в том, чтобы сформировать у учащихся состояние готовности к изучению новой темы [15, с 178].

Вводные беседы успешны, если они кратки, эмоциональны, проводятся в непринужденной обстановке, не выходят за пределы детского опыта, а ряд вопросов остается неразрешенным.

Беседа-сообщение новых знаний чаще всего бывает катехизической

(вопросно-ответной, не допускающей возражений, с запоминанием ответов), сократической (мягкой, почтительной со стороны ученика, но допускающей сомнения и возражения), эвристической ( ставящей ученика перед проблемами и требующей собственных ответов на поставленные учителем вопросы). В современной школе преимущественно используются эвристические беседы. Учитель, умело задавая вопросы, побуждает учащихся размышлять, идти к открытию истины.

Закрепляющие беседы служат для обобщения и систематизации уже имеющихся у учащихся знаний [16, с 208].

Такт учителя, уважение, внимание и интерес к высказываемым учениками мнениям создают ту атмосферу беседы, которая не только обучает, но и воспитывает.

2.3. Объяснение как метод обучения

Объяснение – это последовательное, систематизированное изложение учебного материала с показом различного рода связей, чётким соблюдением логики развёртывания информации [12, с 58].

Объяснение предполагает устное изложение учебного материала, в процессе которого преподаватель применяет сравнения, составления, обоснования, вывод закономерностей, решение задач и т.п. Применяется оно главным образом при сообщении частных и конкретных сведений [19, с 53].

В педагогическом словаре даётся такое определение: объяснение – это 1) словесный метод обучения: пояснение, анализ, доказательство и истолкование различных положений излагаемого материала; 2) совокупность приёмов, помогающих установить достоверность суждения относительно неясного, нераскрытого явления или имеющих целью дать более ясное представление о том или ином известном явлении [11, с 99].

Под объяснением следует понимать словесное истолкование отдельных понятий, явлений, принципов действия приборов, наглядных пособий, а также слов и терминов.

Метод объяснения применяется чаще всего при введении нового материала, но иногда может употребляться и на уроках закрепления, особенно тогда, когда учитель видит, что ученикам что-либо осталось непонятным [10, с 274].

К объяснению чаще всего прибегают при изучении теоретического материала различных наук, решении химических, физических, математических задач, теорем; при раскрытии коренных причин и следствий в явлениях природы и общественной жизни.

Использование метода объяснения требует:

точного и чёткого формулирования задачи, сути проблемы, вопроса;

последовательного раскрытия причинно-следственных связей, аргументации и доказательств;

использования сравнения, сопоставления, аналогии;

привлечения ярких примеров;

безукоризненной логики изложения [14, с 222].

Этот метод иногда называют самым сложным видом рассказа, потому что он направлен не только на раскрытие внутренних причинно-следственных связей, но и на изучение внешних сторон явления на уровне описания с использованием конкретных примеров Часто, особенно на уроках в начальной школе, объяснение сочетается с описанием, беседой, использование наглядности [5].

Для объяснения характерна доказательная форма изложения, основанная на использовании логически связанных умозаключений, устанавливающих истинность данного суждения. Во многих случаях объяснение сочетается с наблюдениями учащихся, с вопросами учителя к учащимся и учеников к учителю и может перерасти в беседу [20, с 332].

Определенная модуляция голоса, правильная речь и правильно выбранные слова, которые соответствуют уровню развития учащихся, играют существенную роль в объяснении. Оно должно влиять на эмоционально-чувственную сферу личности ученика, и поэтому учителя должны эмоционально окрашивать содержание изучаемого.

2.4 Работа с учебником, книгой

Работа с учебником и книгой – важнейший метод обучения. В начальных классах работа с книгой осуществляется главным образом на уроках под руководством учителя. В дальнейшем школьники всё больше учатся работать с книгой самостоятельно [14, с 224].

Работа с учебником и книгой используется и как метод получения новых знаний (нередко в сочетании с вводным объяснением учителя), и как метод закрепления знаний и выработки умений и навыков. Если раньше обучали лишь методам и приёмам работы по учебнику дома вслед за объяснением учителя, то теперь ставится задача вооружить учащихся умениями и навыками самостоятельного приобретения знаний с помощью различных видов книг как в классе, так и дома [10, с 280].

Эффективность работы с учебником в решающей мере зависит от правильной её организации. Исходя из характера предстоящей на уроке работы, учитель обязан ещё до урока определить, в каком порядке целесообразнее применять учебник на уроке, чтобы решить стоящие на данном уроке учебные, воспитательные и развивающие задачи. В этой связи необходимо соблюдать следующие дидактические требования:

Отбирать посильный для учащихся материал, т.е. материал, который на данном уровне общего развития, степени учебной подготовленности к работе данного вида и эмоциональной готовности соответствует сегодняшнему состоянию учащегося. Известно, что не всякий материал из учебника учащиеся могут усвоить без предварительного объяснения учителя и психологической подготовки самого ученика. Многие темы содержат в себе совершенно новые сведения, другие носят вступительный или обобщающий характер. Работа над ними даже с предварительным объяснением учителя может вызвать у школьников большие трудности. Такие вопросы не следует сразу давать учащимся.

Всякую работу с учебником и учебной литературой начинать с обстоятельного вступительного объяснения учителя. Учащихся следует ввести в курс изучаемой темы, обратить их внимание на основные вопросы нового материала (иногда вопросы полезно записать на доске), поставить перед ними основные задачи выполнения задания.

В процессе выполнения задания учителю необходимо наблюдать за действиями учащихся и фиксировать тех, у кого она не получается.

Работа с учебником ни в коем случае не должна занимать весь урок, а в начальной школе – больше 10-15 минут. Её нужно сочетать с другими формами и методами. После работы с учебником обязательно нужно проверить качество усвоения изучаемого материала [15, с 179].

Существует ряд приёмов самостоятельной работы с печатными источниками. Основные из них:

Конспектирование – это краткое изложение прочитанного. Основная функция конспектирования – осмысление и переработка информации, приспособление к её особенностям восприятия конкретного человека. Каждый человек выбирает в тексте то, что считает важным для себя [13, с 97].

Составление плана текста. План, может быть простой и сложный. Для составления плана необходимо после прочтения текста разбить его на части и озаглавить каждую часть.

Тезирование – краткое изложение основных мыслей прочитанного.

Цитирование – дословная выдержка из текста. Обязательно указываются выходные данные (автор, название работы, место издания, издательство, год издания, страница) [14, с 225].

Аннотация – краткая формулировка основного содержания источника в двух-трёх предложениях [11, с 11].

Рецензирование – составление письменного отзыва, включающего аргументированную оценку прочитанного. Рецензия предполагает комментирование основных положений работы [13, с 102].

Обучение работе с книгой предполагает формирование у школьников навыков самоконтроля. Нужно добиться, чтобы ученик судил о знании материала не по тому, сколько раз он прочитал текст учебника, а по умению сознательно и подробно излагать содержание прочитанного. Для этого следует формировать привычку отводить больше времени не на чтение материала, а на его активное воспроизведение по памяти [16, с 213].

Надо смелее практиковать задания, требующие самостоятельной работы над различными дополнительными источниками, учить школьников пользоваться библиографическими карточками, каталогами, составлять библиографию и подбирать литературу к докладу или интересующей их теме. Центром такой работы должны явиться школьные библиотеки, где следует проводить специальные библиотечные уроки по обучению ребят методам работы с книгой [10, с 282].

Работа с книгой не должна рассматриваться как чисто самостоятельный метод, а может обеспечивать высокие результаты обучения, развития и воспитания только в сочетании с другими методами. В отборе книг для учебного процесса приоритетное положение, видимо, следует отдать методическим советам опытных учителей.

При организации дискуссии как особого метода обучения важно приучать учащихся к аргументации, доказательствам и обоснованиям своей точки зрения. Обязательное требование доказательств и аргументов в подобных дискуссиях дисциплинирует ум учащихся, оттачивает их мысль, развивает логику [10, с 279].

Главная функция учебной дискуссии – стимулирование познавательного интереса; вспомогательными функциями являются обучающая, развивающая, воспитывающая и контрольно-коррекционная [16, с 211].

Ситуации познавательного спора, дискуссии, при их умелой организации, привлекают внимание школьников к различным научным точкам зрения по той или иной проблеме, побуждают к осмыслению различных подходов к аргументации. В то же время они могут быть созданы и при изучении обычных недискуссионных на первый взгляд вопросов, если учащимся предлагается высказать свои суждения о причинах того или иного явления, обосновать свою точку зрения на устоявшиеся представления. Обязательное условие дискуссии – наличие, по меньшей мере двух противоположных мнений по обсуждаемому вопросу. Естественно, что в учебной дискуссии последнее слово должно быть за учителем, хотя это и означает, что его выводы – истина в последней инстанции [20, с 335].

Среди факторов эффективного закрепления материала в ходе дискуссии зарубежные исследователи называют следующие:

ознакомление каждого участника во время обсуждения с теми сведениями, которые есть у других участников, т.е. в ходе дискуссии происходит обмен информацией;

поощрение разных подходов к одному и тому же предмету или явлению;

возможность критиковать и отвергать любое из высказываемых мнений;

побуждение участников к поиску группового соглашения в виде общего мнения или решения [13, с 90].

Организация и введение подобных форм активного обмена суждениями требует от учителя большого искусства, такта, знания существа вопроса и, главное, идейной убеждённости [10, с 279].

В руководствах для учителей разных стран мира М. В. Кларин выделяет следующие задачи учителя – организатора дискуссии.

Установление порядка в классе и постановка темы обсуждения.

Прояснение целей по ходу обсуждения.

Посредничество и выяснение расхождений и разногласий.

Постановка перечня обсуждаемых вопросов.

Оценка продвижения класса по ходу обсуждения [10, с 91].