О женщинах.

Чехов А. П. О женщинах // Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: Наука, 1974—1982.

Т. 5. [Рассказы, юморески], 1886—1886. — М.: Наука, 1976. — С. 113—115.

Женщина с самого сотворения мира считается существом вредным и злокачественным. Она стоит на таком низком уровне физического, нравственного и умственного развития, что судить ее и зубоскалить над ее недостатками считает себя вправе всякий, даже лишенный всех прав прохвост и сморкающийся в чужие платки губошлеп.

Анатомическое строение ее стоит ниже всякой критики. Когда какой-нибудь солидный отец семейства видит изображение женщины «о натюрель», то всегда брезгливо морщится и сплевывает в сторону. Иметь подобные изображения на виду, а не в столе или у себя в кармане, считается моветонством. Мужчина гораздо красивее женщины. Как бы он ни был жилист, волосат и угреват, как бы ни был красен его нос и узок лоб, он всегда снисходительно смотрит на женскую красоту и женится не иначе, как после строгого выбора. Нет того Квазимодо, который не был бы глубоко убежден, что парой ему может быть только красивая женщина.

Один отставной поручик, обокравший тещу и щеголявший в жениных полусапожках, уверял, что если человек произошел от обезьяны, то сначала от этого животного произошла женщина, а потом уж мужчина. Титулярный советник Слюнкин, от которого жена запирала водку, часто говаривал: «Самое ехидное насекомое в свете есть женский пол».

класса решает уже мировые задачи, а коллежские регистраторы изучают книгу «30 000 иностранных слов», умные и взрослые женщины толкуют только о модах и военных.

Логика женщины вошла в поговорку. Когда какой-нибудь надворный советник Анафемский или департаментский сторож Дорофей заводят речь о Бисмарке или о пользе наук, то любо послушать их: приятно и умилительно; когда же чья-нибудь супруга, за неимением других тем, начинает говорить о детях или пьянстве мужа, то какой супруг воздержится, чтобы не воскликнуть: «Затарантила таранта! Ну, да и логика же, господи, прости ты меня грешного!» Изучать науки женщина неспособна. Это явствует уже из одного того, что для нее не заводят учебных заведений. Мужчины, даже идиот и кретин, могут не только изучать науки, но даже и занимать кафедры, но женщина — ничтожество ей имя! Она не сочиняет для продажи учебников, не читает рефератов и длинных академических речей, не ездит на казенный счет в ученые командировки и не утилизирует заграничных диссертаций. Ужасно неразвита! Творческих талантов у нее — ни капли. Не только великое и гениальное, но даже пошлое и шантажное пишется мужчинами, ей же дана от природы только способность заворачивать в творения мужчин пирожки и делать из них папильотки.

Отечеству женщина не приносит никакой пользы. Она не ходит на войну, не переписывает бумаг, не строит железных дорог, а запирая от мужа графинчик с водкой, способствует уменьшению акцизных сборов.

ужасно умных душек, как мужчины. За эту добродетель простим ей все ее грехи. Будем к ней великодушны все, даже кокотки в пиджаках и те господа, которых бьют в клубах подсвечниками по мордасам.

Впервые — «Осколки», 1886, № 17, 26 апреля (ценз. разр. 25 апреля), стр. 4—5. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

Поводом к написанию юморески послужил выход в свет книги «О женщинах. Мысли старые и новые», изданной в Петербурге А. С. Сувориным в начале февраля 1886 г. Книга появилась под псевдонимом «Вопросительный знак» (—?—) и выдержала за несколько месяцев пять изданий. Ее автором был вице-директор горного департамента К. А. Скальковский, постоянный и деятельный сотрудник «Нового времени», известный как «знаменитый сердцевед и знаток женщин».

Книга Скальковского была составлена на основе высказываний ярых противников женской эмансипации и женского образования (Э. Гартмана, А. Шопенгауэра, Г. Спенсера, О. Конта, П.-Ж. Прудона и др.) и содержала немало рассуждений и «изречений», подобных тем, которые зло высмеивает в своем рассказе Чехов. В числе односторонне и тенденциозно подобранных афоризмов русских писателей в книге, между прочим, приводилось и то высказывание Гоголя о чиновниках-взяточниках, которое упоминается также в юмореске Чехова.

«О женщинах» вызвала в печати шумные толки и полемику. Она была воспринята как типично «нововременское» издание во вкусе «гг. Сувориных, Бурениных», и даже ее авторство на первых порах приписывалось Суворину, который в своей газете поместил о книге хвалебную рецензию.

Чехову книга «О женщинах», печатавшаяся в отрывках на страницах «Нового времени», стала известна сразу после выхода в свет (см. ироническое упоминание об «авторе новой книги „О женщинах“» в рассказе «Шуточка»). Выступив с пародийно-сатирическим откликом на нее, Чехов тем самым объективно участвовал в походе прогрессивной печати против реакционного курса «нововременского» направления в литературе и жизни.

— С февраля 1886 г. в русской печати широко дебатировался вопрос об устройстве быта и правах крестьян-собственников западных и белорусских губерний, вносивших за аренду земли определенный оброк (чинш) помещикам. В апреле 1886 г. обсуждение «чиншевого вопроса» шло в заседаниях Государственного совета и завершилось 9 июня принятием особого Положения.

. книгу «30 000 иностранных слов. » — Издание Словаря А. Д. Михельсона «30 000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с объяснением их корней. Сост. по словарям: Гейзе, Рейфа и др.» (М., 1866). В дополненном и переработанном виде словарь многократно переиздавался в последующие годы.

. женщина — ничтожество ей имя! — Не совсем точные слова Гамлета из одноименной трагедии Шекспира, в переводе Н. А. Полевого (д. I, явл. 2).

. В одной старинной книге сказано: «Mulier est malleus, per quem diabolus mollit malleat et universum mundum. Шпренгера и Г. Инститориса «Молот ведьм» («Malleus maleficarum»), изуверского кодекса преступлений женщин, продавшихся дьяволу.

. из-за Бель Элен вспыхнула Троянская война. — Похищение Елены Парисом послужило поводом к войне (ср. «Илиаду» Гомера, песнь III). «Belle Hélène» («Прекрасная Елена») — название оперетты Ж. Оффенбаха.

. Гоголь говорит, что чиновники берут взятки только потому, что на это толкают их жены. — В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь писал: «. большая часть взяток, несправедливостей по службе и тому подобного, в чем обвиняют наших чиновников и нечиновников всех классов, произошла или от расточительства их жен или же от пустоты их домашней жизни Мужья не позволили бы себе и десятой доли произведенных ими беспорядков, если бы их жены хотя сколько-нибудь исполняли свой долг» и т. д. (гл. II. «Женщина в свете»).

Женские судьбы в рассказах А. П. Чехова

Женские судьбы в рассказах А.П.Чехова «На подводе» и «Душечка»

Исследователи творчества Чехова не однажды сокрушались:

— Вообразите, сколько мы ни роемся, но не находим женщины в жизни Антона Павловича. Нет любви. Серьезной любви нет.

Может быть, этот печальное обстоятельство и отразилось в творчестве великого писателя, выведшего на страницы своих произведений женщин холодных и расчетливых, лживых и легкомысленных, глупых и пустых, умных и беспощадных, равнодушных и несчастных, добрых и жалких, с исковерканными душами и горькими судьбами.

Конфликт женского и мужского начала кроется почти в каждом произведении писателя. Чехов, кого вряд ли современники могли упрекнуть в отсталости от своей эпохи, задумывался над проблемой женской эмансипации – это движение в конце Х1Х века приобретало ускорение. Чего стоит один только Чернышевский с его публицистическим романом «Что делать?», где он нарисовал заразительный образ независимой и весьма самостоятельной Веры Павловны!

Чехов же открыто не высказывается по этому вопросу, однако его рассказ «На подводе», написанный в Ницце в 1897 году, куда писатель вынужден был приехать из-за обострившейся легочной болезни, изображает горькие плоды женской эмансипации.

В рассказе отразились впечатления, полученные Чеховым в своем имении Мелихове – там он имел возможность наблюдать крестьянскую жизнь, тяжкий труд сельских учителей, врачей. Писатель использовал образ Марьи Васильевны для характеристики их тяжелого экономического и общественного положения. Трудно найти во всей русской литературе более безрадостное и в то же время более правдивое изображение жизни сельских педагогов, чем этот коротенький рассказ.

Рассказ «На подводе» написан уже маститым художником, со сложившейся авторской позицией и манерой повествования.

Бесконечно тянется грязная и отвратительная дорога, такая же скучная, как жизнь учительницы Марьи Васильевны. Она ощущает все неприятности пути, а, скорее, судьбы, так как живет бессмысленно, выполняет машинально дело, которое не любит, тяготится им. Она одинока и несчастна и саму возможность полюбить воспринимает как катастрофу.

«…Ночью снятся экзамены, мужики, сугробы. И от такой жизни она постарела, огрубела, стала некрасивой… и всего она боится, и в присутствии членов управы не осмеливается сесть… И никому она не нравится, и жизнь проходит скучно, без ласки, без дружеского участия, без интересных знакомых. В ее положении, какой бы это был ужас, если бы она влюбилась!»

Марья Васильевна боится жизни: обитая в захолустье, она отгородилась от мира своими мелкими проблемами, ничто ее не интересует, кроме «экзаменов, дров, узко профессиональных проблем».

«…Ей и крестьяне не верили; они всегда думали, что она получает слишком большое жалованье – двадцать один рубль в месяц. Попечитель думал так же, как все мужики…»

От одиночества, однообразия и скуки учительница начинает мечтать о возможности счастья с Хановым. Он «… мужчина лет сорока, с поношенным лицом и вялым выражением, уже начинал заметно стареть, но все еще был красив и нравился женщинам. Он жил в своей усадьбе один, нигде не служил, и про него говорили, что дома он ничего не делал, а только ходил из угла в угол и посвистывал или играл в шахматы со своим старым лакеем». И это «герой романа»? Довольно жалкий, но он единственный образованный человек в окружении Марьи Васильевны.

Но даже Ханов никогда не взглянет на учительницу как на женщину. Для него она – мелкая служащая, взявшаяся ради «куска хлеба» выполнять дело, которое ей не по душе. У нее нет никаких идей, ей слишком тяжело живется, чтобы рассуждать о том, как она существует.

Не будь этой безысходности, Марья Васильевна и не обратила бы внимания на Ханова как на возможного спутника жизни. А узнай он о ее тайных мыслях – весело посмеялся бы над мечтами «перезрелой» барышни.

«Ехали медленно, шагом…» Жизнь однообразна, и от этого кажется, что время вовсе остановилось.

Героиня от отчаяния пытается спрятаться в иллюзию, видит краткий сон, в котором раскрывается ее полумечта- полувоспоминание о счастье, когда еще она не была сиротой, когда у нее была жива мать и жили они в уютной квартире, когда ей мечталось о собственной семье. В этот миг она и «вообразила счастье, какого никогда не было». Увидела в вагоне медленно проходившего мимо поезда даму, похожую на покойную мать, вдруг представила себя девочкой, почувствовала себя, как 15 лет назад, и проговорила нежно, ласково, с мольбой: «о мама!»

Сердце щемит от жалости к этой одинокой девушке. Чехов повествует о невозможности для женщины найти счастье в труде вне семейного очага. Так же беспощаден он к своей героине и в повести «Дом с мезонином», когда рисует Лидию Волчанинову, живущую фальшивыми идеалами помощи «народу» и не замечающую близких ей людей, нуждающихся в обыкновенном человеческом тепле и участии. Она тоже обречена на одиночество.

Какую уничтожающую критику из уст великих писателей услышали сторонники и сторонницы эмансипации в Х1Х веке! А в романе Тургенева «Отцы и дети» образ эмансипе Кукшиной просто сатиричен! Один, пожалуй, Чернышевский симпатизирует эмансипированным особам.

Жалкой и несчастной предстает перед нами независимая героиня чеховского рассказа «На подводе», спокойной и довольной выглядит Душечка, когда она живет с милым мужем, нисколько не тяготясь материальной зависимостью. Впрочем, по мере сил она помогает супругу в его делах и заботах.

Л.Н.Толстой считал, что в итоге рассказ «Душечка» получился не таким, каким его задумывал Чехов. Толстой считал рассказ шедевром, но получившимся как бы помимо или вопреки авторским намерениям, «бессознательно»: задумывалось осмеяние – получилось восхваление.

Надо отметить, что и Толстой воспользовался женским образом, созданным Чеховым, чтобы подкрепить свои давние излюбленные мысли. Человечество, утверждал он, может обойтись без женщин-врачей, женщин-адвокатов, женщин-политических деятелей и т.п. Но не обойтись человечеству без женщин – любящих жен, без женщин-матерей. Это писатель утверждал еще в «Войне и мире», об этом пишет он и в «Послесловии к рассказу Чехова «Душечка», видя именно в героине этого рассказа воплощение того лучшего, чем может быть женщина.

Разумеется, умелый полемист легко положил бы Толстого в этом споре на обе лопатки. Начать с того, что у великого прозаика понятие «человечество» носит явно мужскую окраску. А как насчет женщин-нянечек, учительниц начальных классов, воспитательниц яслей и детских садов? Что-то не видно мужчин на этих ответственных ролях! Во времена Шекспира, правда, женские роли играли мужчины, но с этим давно покончено – сегодняшний мир никак не может обойтись без певиц, актрис, балерин… Спорить можно долго, но сейчас речь о другом.

Рассказ «Душечка» нравился практически всем современникам – над ним смеялись и плакали, но мнения о героине оказывались резко противоположными. Что же является в Душечке главным?

Итак, вот три точки зрения на то, что является основной, ведущей чертой в этом образе:

Душечка – безликая раба своих привязанностей;

Душечка – непостоянное, беспринципное существо;

Душечка – воплощение истинного предназначения

женщины.

Отметим также, что все три точки зрения исходят из представления о должном, об известной их авторам норме: какой ДОЛЖНА БЫТЬ женщина. Предметом же писательского интереса Чехова всегда было в первую очередь то, что есть в действительности, а именно: какие БЫВАЮТ женщины.

М.Горький очень точно отметил эту особенность Чехова-писателя: «Страшная сила его таланта именно в том, что он никогда ничего не выдумывает от себя, не изображает того, чего нет на свете».

Вообще же многозначность образа и произведения, возможность разностороннего понимания и толкования – неотъемлемое свойство творений высокого искусства. Недаром Толстой поставил образ Душечки рядом с образами Дон Кихота и Санчо Пансы.

Критики недоумевали, почему Чехов сделал героиней рассказа о любви простоватую Душечку, в то время как до него в мировой литературе царствовали такие прекрасные женские типы, как Изольда, Беатриче, Джульетта, а в русской – Татьяна Ларина, Наташа Ростова, Сонечка Мармеладова.

Романтические взгляды на прекрасную половину человечества были Чехову чужды. В «Душечке» Чехов повествует о реальной судьбе женщины, о назначении женского существования.

Думается, что в идейном рассуждении автора, когда он писал «Душечку», вырисовывалось представление о новой женщине – развитой, ученой, самостоятельной, работающей не хуже, если не лучше, мужчины. Поэтому-то он, начав писать «Душечку», хотел показать, какою НЕ ДОЛЖНА быть женщина. Общественное мнение призывало Чехова проклясть слабую, покоряющуюся, преданную мужчине, неразвитую женщину, но, начав говорить, поэт благословил то, что хотел проклинать.

Взгляд Чехова остановился на Душечке потому, что он видел, как его эпоха погружается во всё увеличивающийся ценностный вакуум, в котором человек лишается души и превращается в безликого манекена. Утрата ценностей в доведённом до автоматизма обществе происходит вместе с упадком любви. Бездушным существам, подобным роботам, противопоставляется идея деятельной любви. Такая любовь побуждает человека вновь обрести душу. Сущность любви Душечка видит не в том, что любят её, Душечку, а в том, чтобы дарить свою любовь.

Чехов возвращается к традиционному толкованию понятия вечной женственности, которое наделяет его героинь супружеской, материнской ролью, делает их хранительницами домашнего очага. Атрибутами этого являются нежность, сердечное тепло, чувствительность, способность к сопереживанию.

Писатель анализирует проблему связи женского и мужского сознания, заставляя ощутить склонность мужского сознания к агрессии, в то время как женское сознание, хоть и пассивное, подчиненное мужскому, на деле гораздо богаче чувствами.

В ХХ1 веке по-прежнему актуальной и животрепещущей остается тема извечного противостояния мужчин и женщин. Борьба женщин за независимость от мужчин, неуклонное сближение в правах и обязанностях, призваниях и способностях и непреодолимая пропасть, проложенная самой природой. Но в этом несходстве и противостоянии заключается хрупкое равновесие гармонии.

На пути Оленьки не встретились – да и не могли встретиться в провинциальной жизни – ни Ромео, ни даже Онегин или Печорин. Смешны и ничтожны избранники Душечки, и сама она смешна, когда перенимает их образ жизни и видение мира. Обладание даром любви освещает и возвышает ее, хотя порою кажется, что она – плоть от плоти этого жалкого и ничтожного мира мещанства. В своем пассивном положении Оленька не перестает надеяться на счастье. Если же вокруг нее совершенно нет жизни, ею внезапно овладевает чувство одиночества, заброшенности и потери. Одиночество это сменяется внутренней пустотой.

Не те же ли чувства одиночества и пустоты испытывает вынужденная быть самостоятельной Марья Васильевна из рассказа «На подводе», для которой абсолютно безрадостна эта независимость от мужчины.

Увидеть святое, прекрасное в смешном и нелепом – удел немногих художников. Таковы Гоголь, Достоевский, Чехов.

Л.Толстой, очарованный в чеховской Душечке даром любви-самоотвержения, не хотел осмеяния того, что считал святым и прекрасным.

Чехов не писал о том, какой должна быть женщина. То, что женщины могут быть совершенно другими, он показал в образе жены Смирнина, матери Саши. Ей не отпущено любви ни к мужу, ни к ребенку, хотя она-то, вполне возможно, и могла бы проявить себя в какой угодно общественной или профессиональной области. Все равно – мы сочувствуем не ей, а Душечке.

Идеальный мир Чехова связан с привычными ценностями русской литературы Х1Х века, и в этом смысле Чехов глубоко традиционен. Но Чехов «объективнее» предшествующих писателей, он избегает прямых разоблачительных характеристик, авторских сентенций, однозначных выводов.

Многие читатели видели в рассказе Чехова чрезмерное восхваление женской души, за исключением феминистов, критикующих писателя за консервативный взгляд на женщину, ограничивающий круг ее интересов исключительно ролью хранительницы семейного очага. Они подвергли сомнению даже ее психологическую достоверность, на что Чехов резоннно возразил словами Толстого: «Можно выдумать всё, что угодно, но нельзя выдумывать психологию».

Использованная литература:

Бочаров С.Г. Чехов и философия.

Труайя А. Антон Чехов.

Чуковский К. О Чехове

Шестов Л. Творчество из ничего: А. П. Чехов.

Измайлов А.А. Чехов. Биография.

Полоцкая Э.А. Внутренняя ирония в рассказах и повестях Чехова. Мастерство русских классиков.

Соловьёв В.С. Философия искусства и литературная критика.

Чудаков А.П. Поэтика Чехова.

Розанов В.В. О писателях и писательстве.

Чехов в воспоминаниях современников.

Чехов М.П. Антон Чехов и его сюжеты.

Гитович Н.И. Летопись жизни и творчества Чехова.

Чуковский К. От Чехова до наших дней.

Зощенко М.М. О комическом в произведениях Чехова.

Чехов М.П. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления.

Чехов и его среда.

Громов М.П. Чехов.

Чудаков А.П. А.П. Чехов.

Катаев В. «Душечка». Рассказ о любви.

Ерофеев В. Поэтика и этика рассказа. Стили Чехова и Мопассана.

Толстой Л. Послесловие к рассказу Чехова «Душечка».

Хайнади Золтан. Русская Психея. Чехов «Душечка».

Зощенко М. О комическом в произведениях Чехова.

Сахаров В. Героиня, блудница или раба? Чехов и «женский вопрос».

Киреев Р. Богини Парнаса. Брелок для Чехова.

Арсеньева Е. Амазонки и вечный покой.

Авилова Л. Дневники: Чехов.

Чудаков А. Мир Чехова.

Семеновский О. В борьбе за реализм. Спор о Чехове.

Ашевский С. Наши педагоги в изображении Чехова.

Бердяев Н. О вечно-бабьем в русской душе.

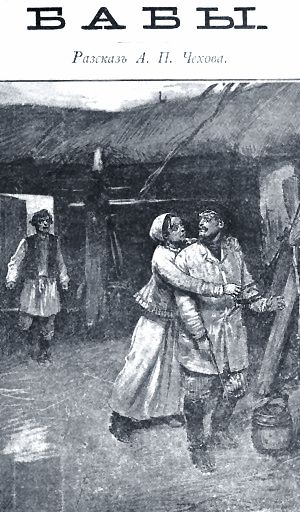

Бабы. А. П. Чехов

Рассказ Чехова «Бабы». Обложка 1894

В селе Райбуже, как раз против церкви, стоит двухэтажный дом на каменном фундаменте и с железной крышей. В нижнем этаже живет со своей семьей сам хозяин, Филипп Иванов Кашин, по прозванию Дюдя, а в верхнем, где летом бывает очень жарко, а зимою очень холодно, останавливаются проезжие чиновники, купцы и помещики. Дюдя арендует участки, держит на большой дороге кабак, торгует и дегтем, и мёдом, и скотом, и сороками, и у него уж набралось тысяч восемь, которые лежат в городе в банке.

Старший сын его Фёдор служит на заводе в старших механиках и, как говорят про него мужики, далеко в гору пошел, так что до него теперь рукой не достанешь; жена Фёдора Софья, некрасивая и болезненная баба, живет дома при свёкре, всё плачет и каждое воскресенье ездит в больницу лечиться. Второй сын Дюди, горбатенький Алёшка, живет дома при отце. Его недавно женили на Варваре, которую взяли из бедной семьи; это баба молодая, красивая, здоровая и щеголиха. Когда останавливаются чиновники и купцы, то всегда требуют, чтобы самовар им подавала и постели постилала непременно Варвара.

В один июньский вечер, когда заходило солнце и в воздухе пахло сеном, теплым навозом и парным молоком, во двор к Дюде въехала простая повозка, на которой сидело трое: мужчина лет тридцати в парусинковом костюме, рядом с ним мальчик, лет семи-восьми, в длинном черном сюртуке с большими костяными пуговицами, и молодой парень в красной рубахе за кучера.

Парень распряг лошадей и повел их на улицу прохаживать, а проезжий умылся, помолился на церковь, потом разостлал около повозки полость и сел с мальчиком ужинать; ел он не спеша, степенно, и Дюдя, видавший на своем веку много проезжих, узнал в нем по манерам человека делового, серьезного и знающего себе цену.

Дюдя сидел на крылечке в одной жилетке, без шапки и ждал, когда заговорит проезжий. Он привык к тому, что проезжие по вечерам на сон грядущий рассказывали всякие истории, и любил это. Его старуха Афанасьевна и невестка Софья доили под навесом коров; другая невестка, Варвара, сидела у открытого окна в верхнем этаже и ела подсолнухи.

— Мальчишка этот твой сынок будет, стало? — спросил Дюдя у проезжего.

— Нет, приемышек, сиротка. Взял его к себе за спасение души.

Разговорились. Проезжий оказался человеком словоохотливым и красноречивым, и Дюдя из разговора узнал, что это мещанин из города, домовладелец, что зовут его Матвеем Саввичем, что едет он теперь смотреть сады, которые арендует у немцев-колонистов, и что мальчика зовут Кузькой. Вечер был жаркий и душный, спать никому не хотелось. Когда стемнело и на небе кое-где замигали бледные звезды, Матвей Саввич стал рассказывать, откуда у него взялся Кузька. Афанасьевна и Софья стояли поодаль и слушали, а Кузька пошел к воротам.

— Это, дедушка, история подробная до чрезвычайности, — начал Матвей Саввич, — и если тебе рассказать всё, как было, то и ночи не хватит. Лет десять назад, на нашей улице, как раз рядом со мной в домике, где теперь свечной завод и маслобойня, жила Марфа Симоновна Каплунцева, вдова-старушка, и у нее было два сына: один служил в кондукторах на чугунке, а другой, Вася, мой сверстник, жил дома при маменьке. Покойный старик Каплунцев держал лошадей, пар пять, и посылал по городу ломовых извозчиков; вдова этого дела не бросала и командовала извозчиками не хуже покойника, так что в иные дни чистого рублей пять выезжали. И у парня тоже доходишки были. Голубей породистых разводил и продавал охотникам; всё, бывало, стоит на крыше, веник вверх швыряет и свистит, а турманы под самыми небесами, а ему всё мало и еще выше хочется. Чижей и скворцов ловил, клетки мастерил. Пустое дело, а гляди по пустякам в месяц рублей десять набежит. Ну-с, по прошествии времени, у старушки отнялись ноги, и слегла она в постель. По причине такого факта дом остался без хозяйки, а это всё равно, что человек без глаза. Захлопотала старушка и надумала оженить своего Васю. Позвали сейчас сваху, пятое-десятое, бабьи разговоры, и пошел наш Вася невест глядеть. Засватал он у вдовы Самохвалихи Машеньку. Недолго думаючи, благословили и в одну неделю всё дело оборудовали. Девочка молодая, лет семнадцати, маленькая, кургузенькая, но лицом белая и приятная, со всеми качествами, как барышня; и приданое ничего себе: деньгами рублей пятьсот, коровенка, постель. А старуха, чуяло ее сердце, на третий же день после свадьбы отправилась в горний Иерусалим, идеже несть ни болезней, ни воздыханий. Молодые помянули и зажили. Прожили они с полгодика великолепным образом, и вдруг новое горе. Пришла беда, отворяй ворота: потребовали Васю в присутствие жребий вынимать. Взяли его, сердягу, в солдаты и даже льготы не дали. Забрили лоб и погнали в Царство Польское. Божья воля, ничего не поделаешь. Когда с женой во дворе прощался — ничего, а как взглянул последний раз на сенник с голубями, залился ручьем. Глядеть было жалко. В первое время Машенька, чтоб скучно не было, взяла к себе мать; та пожила до родов, когда вот этот самый Кузька родился, и поехала в Обоянь к другой дочке, тоже замужней, и осталась Машенька одна с ребеночком. Пять ломовых мужиков, народ всё пьяный, озорной; лошади, дроги, там, гляди, забор обвалился или в трубе сажа загорелась — не женского ума дело, и стала она по соседству ко мне за каждым пустяком обращаться. Ну, придешь распорядишься, посоветуешь. Известное дело, не без того, зайдешь в дом, чаю выпьешь, поговоришь. Человек я был молодой, умственный, любил поговорить о всяких предметах, она тоже была образованная и вежливая. Одевалась чистенько и летом с зонтиком ходила. Бывало, начну ей про божественное или насчет политики, а ей лестно, она меня чаем и вареньем. Одним словом, чтоб долго не расписывать, скажу тебе, дедушка, не прошло и года, как смутил меня нечистый дух, враг рода человеческого. Стал я замечать, что в который день не пойду к ней, мне словно не по себе, скучно. И всё придумываю, за чем бы к ней сходить. «Вам, говорю, пора зимние рамы вставлять», и целый день у ней прохлаждаюсь, рамы вставляю и норовлю еще на завтра рамы две оставить. «Надо бы голубей Васиных сосчитать, не пропали бы которые», — и всё так. Всё, бывало, с ней через забор разговариваю и под конец, чтобы недалеко было ходить, сделал я в заборе калиточку. На этом свете от женского пола много зла и всякой пакости. Не только мы, грешные, но и святые мужи совращались. Машенька меня от себя не отвадила. Вместо того, чтоб мужа помнить и себя соблюдать, она меня полюбила. Стал я замечать, что ей тоже скучно и что всё она около забора похаживает и в щелки в мой двор смотрит. Завертелись в моей голове мозги от фантазии. В четверг на Святой неделе иду рано утром, чуть свет, на базар, прохожу мимо ее ворот, а нечистый тут как тут; поглядел я — у нее калитка с этакой решёточкой наверху, — а она стоит среди двора уже проснувшись, и уток кормит. Я не удержался и окликнул. Она подошла и глядит на меня сквозь решётку. Личико белое, глазки ласковые, заспанные. Очень она мне понравилась, и стал я ей комплименты говорить, словно мы не у ворот, а на именинах, а она покраснела, смеется и всё смотрит мне в самые глаза и не мигает. Потерял я разум и начал объяснять ей свои любовные чувства. Она отперла калитку, впустила, и с того утра стали мы жить, как муж и жена.

С улицы во двор вошел горбатенький Алёшка и, запыхавшись, ни на кого не глядя, побежал в дом; через минуту он выбежал из дома с гармоникой и, звеня в кармане медными деньгами, щелкая на бегу подсолнухи, скрылся за воротами.

— А это кто у вас? — спросил Матвей Саввич.

— Сын Алексей, — ответил Дюдя. — Гулять пошел, подлец. Бог его горбом обидел, так мы уж не очень взыскиваем.

— И всё он гуляет с ребятами, и всё гуляет, — вздохнула Афанасьевна. — Перед масленой женили его, думали — как лучше, а он, поди, еще хуже стал.

— Без пользы. Только чужую девку осчастливили задаром, — сказал Дюдя.

Где-то за церковью запели великолепную печальную песню. Нельзя было разобрать слов и слышались одни только голоса: два тенора и бас. Оттого, что все прислушались, во дворе стало тихо-тихо. Два голоса вдруг оборвали песню раскатистым смехом, а третий, тенор, продолжал петь и взял такую высокую ноту, что все невольно посмотрели вверх, как будто голос в высоте своей достигал самого неба. Варвара вышла из дому и, заслонив глаза рукою, как от солнца, поглядела на церковь.

— Это поповичи с учителем, — сказала она.

Опять все три голоса запели вместе. Матвей Саввич вздохнул и продолжал:

— Такие-то дела, дедушка. Года через два получили мы письмо от Васи из Варшавы. Пишет, что начальство отправляет его домой на поправку. Нездоров. К тому времени я дурь из головы выбросил, и за меня уж хорошую невесту сватали, и не знал я только, как с любвишкой развязаться. Каждый день собирался поговорить с Машенькой да не знал, с какой стороны к ней подступить, чтоб бабьего визгу не было. Письмо мне руки развязало. Прочитали мы его с Машенькой, она побелела, как снег, а я и говорю: «Слава богу, теперь, говорю, значит, ты опять будешь мужняя жена». А она мне: «Не стану я с ним жить». — «Да ведь он тебе муж?» — говорю. — «Легко ли. Я его никогда не любила и неволей за него пошла. Мать велела». — «Да ты, говорю, не отвиливай, дура, ты скажи: венчалась ты с ним в церкви или нет?» — «Венчалась, говорит, но я тебя люблю и буду жить с тобой до самой смерти. Пускай люди смеются. Я без внимания. » — «Ты, говорю, богомольная и читала писание, что там написано?»

— За мужа выдана, с мужем и жить должна, — сказал Дюдя.

— Жена и муж едина плоть. Погрешили, говорю, мы с тобой и будет, надо совесть иметь и бога бояться. Повинимся, говорю, перед Васей, он человек смирный, робкий — не убьет. Да и лучше, говорю, на этом свете муки от законного мужа претерпеть, чем на страшном судилище зубами скрежетать. Не слушает баба, уперлась на своем и хоть ты что! «Тебя люблю» — и больше ничего. Приехал Вася в субботу под самую Троицу, рано утром. Мне в забор всё было видно: вбежал он в дом, через минуту вышел с Кузькой на руках, и смеется и плачет, Кузьку целует, а сам на сенник смотрит — и Кузьку бросать жалко и к голубям хочется. Нежный был человек, чувствительный. День прошел благополучно, тихо и скромно. Зазвонили ко всенощной, я и думаю: завтра Троица, что же они ворот и забора зеленями не убирают? Дело, думаю, неладно. Пошел я к ним. Гляжу, сидит он среди комнаты на полу, поводит глазами, как пьяный, слезы по щекам текут и руки трясутся; вынимает он из узла баранки, монисты, пряники и всякие гостинцы и расшвыривает по полу. Кузька — тогда ему три годочка было — ползает около и пряники жует, а Машенька стоит около печки, бледная, вся дрожит и бормочет: «Я тебе не жена, не хочу с тобой жить» — и всякие глупости. Поклонился я Васе в ноги и говорю: «Виноваты мы перед тобой, Василий Максимыч, прости Христа ради!» Потом встал и говорю Машеньке такие слова: «Вы, Марья Семеновна, говорю, должны теперь Василию Максимычу ноги мыть и юшку пить. И будьте вы ему покорная жена, а за меня молитесь богу, чтоб он, говорю, милосердный, простил мне мое согрешение». Как будто мне было внушение от ангела небесного, прочитал я ей наставление и говорил так чувствительно, что меня даже слеза прошибла. Этак дня через два приходит ко мне Вася. «Я, говорит, прощаю, Матюша, и тебя, и жену, бог с вами. Она солдатка, дело женское, молодое, трудно себя соблюсти. Не она первая, не она последняя. А только, говорит, я прошу тебя жить так, как будто между вами ничего не было, и виду не показывай, а я, говорит, буду стараться ей угождать во всем, чтобы она меня опять полюбила». Руку мне подал, чайку попил и ушел веселый. Ну, думаю, слава богу, и весело мне стало, что всё так хорошо вышло. Но только что Вася из двора, как пришла Машенька. Чистое наказание! Вешается на шею, плачет и молит: «Ради бога не бросай, жить без тебя не могу».

— Эка подлая! — вздохнул Дюдя.

— Я на нее закричал, ногами затопал, выволок ее в сени и дверь на крючок запер. Иди, кричу, к мужу! Не срами меня перед людями, бога побойся! И каждый день такая история. Раз утром стою я у себя на дворе около конюшни и починяю уздечку. Вдруг, смотрю, бежит она через калитку ко мне во двор, босая, в одной юбке, и прямо ко мне; ухватилась руками за уздечку, вся опачкалась в смоле, трясется, плачет. «Не могу жить с постылым; сил моих нет! Если не любишь, то лучше убей». Я осерчал и ударил ее раза два уздечкой, а в это время вбегает в калитку Вася и кричит отчаянным голосом: «Не бей! не бей!» А сам подбежал и, словно очумел, размахнулся и давай бить ее кулаками изо всей силы, потом повалил на землю и ну топтать ногами; я стал оборонять, а он схватил вожжи и давай вожжами. Бьет и всё, как жеребенок, повизгивает: ги-ги-ги!

— Взять вожжи, да тебя бы так. — проворчала Варвара, отходя. — Извели нашу сестру, проклятые.

— Замолчи, ты! — крикнул на нее Дюдя. — Кобыла!

— Кузьку вернули назад домой. Я подумал, подумал и взял его к себе. Что ж? Хоть и арестантское отродье, а все-таки живая душа, крещеная. Жалко. Сделаю его приказчиком, а ежели своих детей не будет, то и в купцы выведу. Теперь, как еду куда, беру его с собой: пускай приучается.

Пока Матвей Саввич рассказывал, Кузька всё время сидел около ворот на камешке и, подперев обеими руками голову, смотрел на небо; издали в потемках походил он на пенек.

— Кузька, иди спать! — крикнул ему Матвей Саввич.

— Да, уж время, — сказал Дюдя, поднимаясь; он громко зевнул и добавил: — Норовят всё своим умом жить, не слушаются, вот и выходит по-ихнему.

Над двором на небе плыла уже луна; она быстро бежала в одну сторону, а облака под нею в другую; облака уходили дальше, а она всё была видна над двором. Матвей Саввич помолился на церковь и, пожелав доброй ночи, лег на земле около повозки. Кузька тоже помолился, лег в повозку и укрылся сюртучком; чтобы удобнее было, и он намял себе в сене ямочку и согнулся так, что локти его касались коленей. Со двора видно было, как Дюдя у себя внизу зажег свечку, надел очки и стал в углу с книжкой. Он долго читал и кланялся.

Приезжие уснули. Афанасьевна и Софья подошли к повозке и стали смотреть на Кузьку.

— Спит сиротка, — сказала старуха. — Худенький, тощенький, одни кости. Родной матери нет, и покормить его путем некому.

— Мой Гришутка, должно, годочка на два старше, — сказала Софья. — На заводе в неволе живет, без матери. Хозяин бьет, небось. Как поглядела я давеча на этого мальчонка, вспомнила про своего Гришутку — сердце мое кровью запеклось.

Прошла минута в молчании.

— Чай, не помнит матери, — сказала старуха.

И у Софьи из глаз потекли крупные слезы.

— Калачиком свернулся. — сказала она, всхлипывая и смеясь от умиления и жалости. — Сиротка моя бедная.

Кузька вздрогнул и открыл глаза. Он увидел перед собой некрасивое, сморщенное, заплаканное лицо, рядом с ним — другое, старушечье, беззубое, с острым подбородком и горбатым носом, а выше них бездонное небо с бегущими облаками и луной, и вскрикнул от ужаса. Софья тоже вскрикнула; им обоим ответило эхо, и в душном воздухе пронеслось беспокойство; застучал по соседству сторож, залаяла собака. Матвей Саввич пробормотал что-то во сне и повернулся на другой бок.

Поздно вечером, когда уже спали и Дюдя, и старуха, и соседний сторож, Софья вышла за ворота и села на лавочку. Ей было душно, и от слез разболелась голова. Улица была широкая и длинная; направо версты две, налево столько же, и конца ей не видно. Луна уже ушла от двора и стояла за церковью. Одна сторона улицы была залита лунным светом, а другая чернела от теней; длинные тени тополей и скворешен тянулись через всю улицу, а тень от церкви, черпая и страшная, легла широко и захватила ворота Дюди и половину дома. Было безлюдно и тихо. С конца улицы изредка доносилась едва слышная музыка; должно быть, это Алёшка играл на своей гармонике.

В тени около церковной ограды кто-то ходил, и нельзя было разобрать, человек это или корова, или, быть может, никого не было, и только большая птица шуршала в деревьях. Но вот из тени вышла одна фигура, остановилась и сказала что-то мужским голосом, потом скрылась в переулке около церкви. Немного погодя, саженях в двух от ворот, показалась еще фигура; она шла от церкви прямо к воротам и, увидев на лавочке Софью, остановилась.

— Варвара, ты, что ли? — спросила Софья.

Это была Варвара. Она минуту постояла, потом подошла к лавочке и села.

— Ты где ходила? — спросила Софья.

Варвара ничего не ответила.

— Не нагуляла бы ты себе, молодайка, какого горя, — сказала Софья. — Слыхала, как Машеньку и ногами, и вожжами? Тебе бы, гляди, того не было.

Варвара засмеялась в платок и сказала шёпотом:

— С поповичем сейчас гуляла.

— Грех! — шепнула Софья.

— А пускай. Чего жалеть? Грех, так грех, а лучше пускай гром убьет, чем такая жизнь. Я молодая, здоровая, а муж у меня горбатый, постылый, крутой, хуже Дюди проклятого. В девках жила, куска не доедала, босая ходила и ушла от тех злыдней, польстилась на Алёшкино богатство и попала в неволю, как рыба в вершу, и легче мне было бы с гадюкой спать, чем с этим Алёшкой паршивым. А твоя жизнь? Не глядели б мои глаза. Твой Федор прогнал тебя с завода к отцу, а сам себе другую завел; мальчишку у тебя отняли и в неволю отдали. Работаешь ты, словно лошадь, и доброго слова не слышишь. Лучше весь свой век в девках маяться, лучше с поповичей полтинники брать, милостыню собирать, лучше в колодезь головой.

— Грех! — опять шепнула Софья.

Где-то за церковью опять запели печальную песню те же самые три голоса: два тенора и бас. И опять нельзя было разобрать слов.

— Полунощники. — засмеялась Варвара.

И она стала рассказывать шёпотом, как она по ночам гуляет с поповичем, и что он ей говорит, и какие у него товарищи, и как она с проезжими чиновниками и купцами гуляла. От печальной песни потянуло свободной жизнью, Софья стала смеяться, ей было и грешно, и страшно, и сладко слушать, и завидовала она, и жалко ей было, что она сама не грешила, когда была молода и красива.

На погосте в старой церкви ударили полночь.

— Пора спать, — сказала Софья, вставая, — а то как бы Дюдя не хватился.

Обе тихо пошли во двор.

— Я ушла и не слыхала, что он после про Машеньку рассказывал, — сказала Варвара, постилая под окном.

Варвара легла рядом с Софьей, подумала и сказала тихо:

— Я бы своего Алёшку извела и не пожалела.

— Болтаешь, бог с тобой.

Когда Софья засыпала, Варвара прижалась к ней и шепнула на ухо:

— Давай Дюдю и Алёшку изведем!

Софья вздрогнула и ничего не сказала, потом открыла глаза и долго, не мигая, глядела на небо.

— Люди узнают, — сказала она.

— Не узнают. Дюдя уже старый, ему помирать пора, а Алёшка, скажут, от пьянства издох.

Обе не спали и молча думали.

— Холодно, — сказала Софья, начиная дрожать всем телом. — Должно, утро скоро. Ты спишь?

— Нет. Ты меня не слушай, голубка, — зашептала Варвара. — Злоблюсь на них, проклятых, и сама не знаю, что говорю. Спи, а то уж заря занимается. Спи.

Обе замолчали, успокоились и скоро уснули.

— Кузька, вставай! — закричал он. — Запрягать пора! Живо!

Началась утренняя суматоха. Молодая жидовка, в коричневом платье с оборками, привела во двор лошадь на водопой. Заскрипел жалобно колодезный журавль, застучало ведро. Кузька сонный, вялый, покрытый росой, сидел на повозке, лениво надевал сюртучок и слушал, как в колодезе из ведра плескалась вода, и пожимался от холода.

— Тётка, — крикнул Матвей Саввич Софье, — тюкни моему парню, чтобы запрягать шел!

И Дюдя в это время кричал из окошка:

— Софья, возьми с жидовки за водопой копейку! Повадились, пархатые.

На улице взад и вперед бегали овцы и блеяли; бабы кричали на пастуха, а он играл на свирели, хлопал бичом или отвечал им тяжелым, сиплым басом. Во двор забежали три овцы и, не находя ворот, тыкались у забора. От шума проснулась Варвара, забрала в охапку постель и пошла к дому.

— Ты бы хоть овец выгнала! — крикнула ей старуха. — Барыня!

— Вот еще! Стану я на вас, иродов, работать, — проворчала Варвара, уходя в дом.

Подмазали повозку и запрягли лошадей. Из дома вышел Дюдя со счетами в руках, сел на крылечке и стал считать, сколько приходится с проезжего за ночлег, за овёс и водопой.

— Дорого, дедушка, за овёс кладешь, — сказал Матвей Саввич.

— Коли дорого, не бери. Мы, купец, не неволим.

Когда проезжие пошли к повозке, чтобы садиться и ехать, их на минутку задержало одно обстоятельство. У Кузьки пропала шапка.

— Куда же ты, свиненок, ее девал? — крикнул сердито Матвей Саввич. — Где она?

У Кузьки от ужаса перекосило лицо, он заметался около повозки и, не найдя тут, побежал к воротам, потом под навес. Ему помогали искать старуха и Софья.

— Я тебе уши оборву! — крикнул Матвей Саввич. — Поганец этакий!

Шапка нашлась на дне повозки. Кузька рукавом стряхнул с нее сено, надел и робко, всё еще с выражением ужаса на лице, точно боясь, чтобы его не ударили сзади, полез в повозку. Матвей Саввич перекрестился, парень дернул за вожжи, и повозка, тронувшись с места, покатила со двора.