Дети подземелья

Нельзя без волнения читать эту незабываемую повесть. Она написана так правдиво, с таким горячим сочувствием и любовью к несчастным людям!

Нельзя так жить, говорили его повести, рассказы, очерки, нельзя безропотно терпеть жестокую несправедливую власть богатых над бедными. Нужно бороться за лучшую долю для всех честных тружеников на земле, потому что «человек создан для счастья, как птица для полета».

За свои выступления против общественной несправедливости Короленко не раз сидел в тюрьмах и много лет провел в ссылке.

И герои многих его рассказов и повестей начинают эту борьбу с виновниками народного горя и нищеты.

Короленко написал много прекрасных произведений. Одним из первых была повесть «В дурном обществе» (1885). Вскоре с небольшими сокращениями ее напечатали для детей под названием «Дети подземелья».

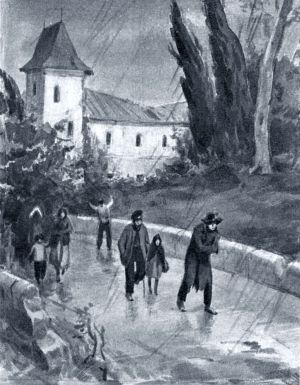

Книга иллюстрирована замечательным художником Вениамином Костицыным.

3. Я приобретаю новое знакомство 3

4. Знакомство продолжается 5

5. Среди «серых камней» 6

6. На сцену является пан Тыбурций 7

Владимир Галактионович Короленко

Дети подземелья

1. Развалины

Местечко, где мы жили, называлось Княжье-Вено, или, проще, Княж-городок. Оно принадлежало одному захудалому, но гордому польскому роду и напоминало любой из мелких городов Юго-западного края.

А в бурные осенние ночи, когда гиганты-тополи качались и гудели от налетавшего из-за прудов ветра, ужас разливался от старого замка, и царил над всем городом.

В западной стороне, на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил, стояла давно заброшенная часовня. У нее кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и вместо гулкого с высоким тоном медного колокола совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни.

Привлеченные шумом и криками, которые во время этой революции неслись с острова, я и несколько моих товарищей пробрались туда и, спрятавшись за толстыми стволами тополей, наблюдали, как Януш во главе целой армии красноносых старцев и безобразных старух гнал из замка последних, подлежавших изгнанию жильцов. Наступал вечер. Туча, нависшая над высокими вершинами тополей, уже сыпала дождиком. Какие-то несчастные темные личности, запахиваясь изорванными донельзя лохмотьями, испуганные, жалкие и сконфуженные, совались по острову, точно кроты, выгнанные из нор мальчишками, стараясь вновь незаметно шмыгнуть в какое-нибудь из отверстий замка. Но Януш и старые ведьмы с криком и ругательством гоняли их отовсюду, угрожая кочергами и палками, а в стороне стоял молчаливый будочник, тоже с увесистою дубиной в руках.

И несчастные темные личности поневоле, понурясь, скрывались за мостом, навсегда оставляя остров, и одна за другой тонули в слякотном сумраке быстро спускавшегося вечера.

Дети подземелья. В. Г. Короленко

Рассказ Короленко «Дети подземелья» с иллюстрациями Ю. Теребилова

Содержание

I. Развалины

Моя мать умерла, когда мне было шесть лет. Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моем существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру Соню и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикое деревцо в поле, — никто не окружал меня особенно заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы.

Местечко, где мы жили, называлось Княжье-Вено, или, проще, Княж-городок. Оно принадлежало одному захудалому, но гордому польскому роду и напоминало любой из мелких городов Юго-западного края.

Речка, через которую перекинут упомянутый мост, вытекала из пруда и впадала в другой. Таким образом, с севера и юга городок ограждался широкими водяными гладями и топями. Пруды год от году мелели, зарастали зеленью, и высокие, густые камыши волновались, как море, на громадных болотах. Посредине одного из прудов находится остров. На острове — старый, полуразрушенный замок.

Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величавое дряхлое здание. О нем ходили предания и рассказы один другого страшнее. Говорили, что остров насыпан искусственно, руками пленных турок. «На костях человеческих стоит старое замчище», — передавали старожилы, и мое детское испуганное воображение рисовало под землей тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым замком. От этого, понятно, замок казался еще страшнее, и даже в ясные дни, когда, бывало, ободренные светом и громкими голосами птиц, мы подходили к нему поближе, он нередко наводил на нас припадки панического ужаса, — так страшно глядели черные впадины давно выбитых окон; в пустых залах ходил таинственный шорох: камешки и штукатурка, отрываясь, падали вниз, будя гулкое эхо, и мы бежали без оглядки, а за нами долго еще стоял стук, и топот, и гоготанье.

А в бурные осенние ночи, когда гиганты-тополи качались и гудели от налетавшего из-за прудов ветра, ужас разливался от старого замка, и царил над всем городом.

В западной стороне, на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил, стояла давно заброшенная часовня. У нее кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и вместо гулкого с высоким тоном медного колокола совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни.

Было время, когда старый замок служил даровым убежищем всякому бедняку без малейших ограничений. Все, что не находило себе места в городе, потерявшее по той или другой причине возможность платить хотя бы и жалкие гроши за кров и угол на ночь и в непогоду, — все это тянулось на остров и там, среди развалин, преклоняло свои победные головушки, платя за гостеприимство лишь риском быть погребенными под грудами старого мусора. «Живет в замке» — эта фраза стала выражением крайней степени нищеты. Старый замок радушно принимал и покрывал и временно обнищавшего писца, и сиротливых старушек, и безродных бродяг. Все эти бедняки терзали внутренности дряхлого здания, обламывая потолки и полы, топили печи, что-то варили и чем-то питались — вообще как-то поддерживали свое существование.

Привлеченные шумом и криками, которые во время этой революции неслись с острова, я и несколько моих товарищей пробрались туда и, спрятавшись за толстыми стволами тополей, наблюдали, как Януш во главе целой армии красноносых старцев и безобразных старух гнал из замка последних, подлежавших изгнанию жильцов. Наступал вечер. Туча, нависшая над высокими вершинами тополей, уже сыпала дождиком. Какие-то несчастные темные личности, запахиваясь изорванными донельзя лохмотьями, испуганные, жалкие и сконфуженные, совались по острову, точно кроты, выгнанные из нор мальчишками, стараясь вновь незаметно шмыгнуть в какое-нибудь из отверстий замка. Но Януш и старые ведьмы с криком и ругательством гоняли их отовсюду, угрожая кочергами и палками, а в стороне стоял молчаливый будочник, тоже с увесистою дубиной в руках.

И несчастные темные личности поневоле, понурясь, скрывались за мостом, навсегда оставляя остров, и одна за другой тонули в слякотном сумраке быстро спускавшегося вечера.

С этого памятного вечера и Януш и старый замок, от которого прежде веяло на меня каким-то смутным величием, потеряли в моих глазах всю свою привлекательность. Бывало, я любил приходить на остров и хоть издали любоваться его серыми стенами и замшенною старою крышей. Когда на утренней заре из него выползали разнообразные фигуры, зевавшие, кашлявшие и крестившиеся на солнце, я и на них смотрел с каким-то уважением, как на существа, облеченные тою же таинственностью, которою был окутан весь замок. Они спят там ночью, они слышат все, что там происходит, когда в огромные залы сквозь выбитые окна заглядывает луна или когда в бурю в них врывается ветер.

Я любил слушать, когда, бывало, Януш, усевшись под тополями, с болтливостью семидесятилетнего старика начинал рассказывать о славном прошлом умершего здания.

Но с того вечера и замок и Януш явились передо мной в новом свете. Встретив меня на другой день вблизи острова, Януш стал зазывать меня к себе, уверяя с довольным видом, что теперь «сын таких почтенных родителей» смело может посетить замок, так как найдет в нем вполне порядочное общество. Он даже привел меня за руку к самому замку, но тут я со слезами вырвал у него свою руку и пустился бежать. Замок стал мне противен. Окна в верхнем этаже были заколочены, а низ находился во владении капоров и салопов. Старухи выползали оттуда в таком непривлекательном виде, льстили мне так приторно, ругались между собой так громко. Но главное — я не мог забыть холодной жестокости, с которою торжествующие жильцы замка гнали своих несчастных сожителей, а при воспоминании о темных личностях, оставшихся без крова, у меня сжималось сердце.

Несколько ночей после описанного переворота на острове город провел очень беспокойно: лаяли собаки, скрипели двери домов, и обыватели, то и дело выходя на улицу, стучали палками по заборам, давая кому-то знать, что они настороже. Город знал, что по его улицам в ненастной тьме дождливой ночи бродят люди, которым голодно и холодно, которые дрожат и мокнут; понимая, что в сердцах этих людей должны рождаться жестокие чувства, город насторожился и навстречу этим чувствам посылал свои угрозы. А ночь, как нарочно, спускалась на землю среди холодного ливня и уходила, оставляя над землею низко бегущие тучи. И ветер бушевал среди ненастья, качая верхушки деревьев, стуча ставнями и напевая мне в моей постели о десятках людей, лишенных тепла и приюта.

Но вот весна окончательно восторжествовала над последними порывами зимы, солнце высушило землю, и вместе с тем бездомные скитальцы куда-то схлынули. Собачий лай по ночам угомонился, обыватели перестали стучать по заборам, и жизнь города, сонная и однообразная, пошла своею колеей.

Только несчастные изгнанники не нашли и теперь в городе своей колеи. Правда, они не слонялись по улицам ночью; говорили, что они нашли приют где-то на горе, около часовни, но как они ухитрились пристроиться там, никто не мог сказать в точности. Все видели только, что с той стороны, с гор и оврагов, окружавших часовню, спускались в город по утрам самые невероятные и подозрительные фигуры, которые в сумерки исчезали в том же направлении.

Кроме этих выделявшихся из ряда людей, около часовни ютилась еще темная масса жалких оборванцев, появление которых на базаре производило всегда большую тревогу среди торговок, спешивших прикрыть свое добро руками, подобно тому как наседки прикрывают цыплят, когда в небе покажется коршун. Ходили слухи, что эти бедняки, окончательно лишенные всяких средств к жизни со времени изгнания из замка, составили дружное сообщество и занимались, между прочим, мелким воровством в городе и окрестностях.

Организатором и руководителем этого сообщества несчастливцев был пан Тыбурций Драб, самая замечательная личность из всех не ужившихся в старом замке.

Происхождение Драба было покрыто мраком самой таинственной неизвестности. Некоторые приписывали ему аристократическое имя, которое он покрыл позором и потому принужден был скрываться. Но наружность пана Тыбурция не имела в себе ничего аристократического. Роста он был высокого, крупные черты лица были грубовыразительны. Короткие, слегка рыжеватые волосы торчали врозь; низкий лоб, несколько выдавшаяся вперед нижняя челюсть и сильная подвижность лица напоминали что-то обезьянье; но глаза, сверкавшие из-под нависших бровей, смотрели упорно и мрачно, и в них светились вместе с лукавством острая проницательность, энергия и ум. В то время как на его лице сменялся целый ряд гримас, эти глаза сохраняли постоянно одно выражение, отчего мне всегда бывало как-то безотчетно жутко смотреть на кривлянье этого странного человека. Под ним как будто струилась глубокая постоянная печаль.

— Ото ж, вражий сын, як лается!

Когда же затем пан Тыбурций, подняв глаза к потолку, начинал декламировать длиннейшие латинские тексты, усатые слушатели следили за ним с боязливым и жалостным участием. Им казалось тогда, что душа Тыбурция витает где-то в неведомой стране, где говорят не по-христиански, и что она там испытывает какие-то горестные приключения. Его голос звучал такими глухими, загробными раскатами, что сидевшие по углам и наиболее ослабевшие от горилки [8] слушатели опускали головы, свешивали длинные «чуприны» и начинали всхлипывать.

— О-ох, матинька, та и жалобно ж, хай ему бис! — И слезы капали из глаз и стекали по длинным усам.

И когда оратор, внезапно соскакивая с бочки, разражался веселым хохотом, омраченные лица хохлов вдруг прояснялись и руки тянулись к карманам широких штанов за медяками. Обрадованные благополучным окончанием трагических приключений пана Тыбурция, хохлы поили его водкой, обнимались с ним, и в его картуз падали, звеня, медяки.

Никто не знал также, откуда у пана Тыбурция явились дети, а между тем факт стоял налицо, даже два факта: мальчик лет семи, но рослый и развитой не по летам, и маленькая трехлетняя девочка. Мальчика пан Тыбурций привел с собой с первых дней, как явился сам. Что же касается девочки, то он отлучался на несколько месяцев, прежде чем она появилась у него на руках.

Мальчик, по имени Валек, высокий, тонкий, черноволосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела, заложив руки в карманы и кидая по сторонам взгляды, смущавшие сердца калачниц. Девочку видели только один или два раза на руках пана Тыбурция, а затем она куда-то исчезла, и где находилась — никому не было известно.

Поговаривали о каких-то подземельях на горе около часовни, и так как в тех краях подобные подземелья нередки, то все верили этим слухам, тем более что ведь жили же где-нибудь все эти люди. А они обыкновенно под вечер исчезали именно в направлении к часовне. Туда своею сонною походкой ковылял полубезумный старик нищий, которого прозвали «профессор», шагал решительно и быстро пан Тыбурций. Туда уходили под вечер, утопая в сумерках, и другие темные личности, и не было храброго человека, который бы решился следовать за ними по глинистым обрывам. Гора, изрытая могилами, пользовалась дурной славой. На старом кладбище в сырые осенние ночи загорались синие огни, а в часовне сычи кричали так пронзительно и звонко, что от криков проклятой птицы даже у бесстрашного кузнеца сжималось сердце.

Рассказ дети подземелья или в дурном обществе читать

© Е. Володькина. Иллюстрации, 2015

© ЗАО «ЭНАС-КНИГА», 2016

Предисловие от издательства

Русский писатель, публицист и общественный деятель Владимир Галактионович Короленко (1853–1921) родился в Житомире в семье чиновника судебного ведомства. Его детство и юность прошли в Житомире и Ровно. Окончив гимназию, в 1871 году юноша приехал в Петербург и поступил в Технологический институт. Однако из-за недостатка средств учебу пришлось оставить, будущий писатель перебивался случайными заработками: чертежными работами, корректурой.

В 1873 году Короленко переехал в Москву и поступил в Петровскую академию на лесное отделение. Через три года за участие в студенческих волнениях он был исключен из академии и выслан из Москвы. Вплоть до Февральской революции 1917 года жизнь писателя состояла из череды арестов и ссылок.

Литературным дебютом Короленко стала газетная статья об уличном происшествии в 1878 году. Еще через год увидел свет его первый рассказ – «Эпизоды из жизни “искателя”».

С тех пор Короленко не переставал писать до самого конца жизни. Писатель большого и яркого дарования, он вошел в историю русской литературы как автор многочисленных повестей, рассказов, художественных очерков, а также как критик и публицист.

Литературное наследие Короленко велико и многообразно, однако самыми известными его произведениями стали повести «В дурном обществе» (1885), «Слепой музыкант» (1886), «Река играет» (1892).

В 1900 году Владимир Галактионович стал почетным академиком по разряду изящной словесности. Но в 1902 году он вместе с А. П. Чеховым отказался от этого звания – в знак протеста против отмены академией выборов М. Горького.

Творчество Короленко отличают страстная защита обездоленных, мотив стремления к лучшей жизни для всех, воспевание душевной стойкости, мужества и упорства, высокий гуманизм. За высокие душевные качества современники называли писателя «прекраснодушным Дон-Кихотом» и «нравственным гением».

В книгу вошли две хрестоматийные повести писателя.

«Дети подземелья» – сокращенный вариант повести «В дурном обществе» – затрагивает вечные темы дружбы, любви и добра. Дружба сына судьи и бездомного мальчишки изначально обречена на провал, но способна пробудить в душе первого искреннее сострадание к людям.

В «Слепом музыканте» победоносно звучит мотив преодоления физических и нравственных недугов. Великая сила музыки помогает слепому от рождения Петрусю найти смысл жизни.

Моя мать умерла, когда мне было шесть лет. Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моем существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру Соню и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос как дикое деревцо в поле, – никто не окружал меня особенно заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы.

Местечко, где мы жили, называлось Княжье-Вено, или, проще, Княж-городок. Оно принадлежало одному захудалому, но гордому польскому роду и напоминало любой из мелких городов Юго-Западного края.

Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города. Самый город раскинулся внизу над сонными, заплесневшими прудами, и к нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиционной «заставой[1]». Сонный инвалид лениво поднимает шлагбаум, – и вы в городе, хотя, быть может, не замечаете этого сразу. Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама понемногу перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю хатками. Далее широкая площадь зияет в разных местах темными воротами еврейских «заезжих домов»; казенные учреждения наводят уныние своими белыми стенами и казарменно-ровными линиями. Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, кряхтит, вздрагивая под колесами, и шатается, точно дряхлый старик. За мостом потянулась еврейская улица с магазинами, лавками, лавчонками и с навесами калачниц. Вонь, грязь, кучи ребят, ползающих в уличной пыли. Но вот еще минута – и вы уже за городом. Тихо шепчутся березы над могилами кладбища, да ветер волнует хлеба на нивах и звенит унылою, бесконечною песней в проволоках придорожного телеграфа.

Речка, через которую перекинут упомянутый мост, вытекала из пруда и впадала в другой. Таким образом, с севера и юга городок ограждался широкими водяными гладями и топями. Пруды год от году мелели, зарастали зеленью, и высокие, густые камыши волновались, как море, на громадных болотах. Посередине одного из прудов находится остров. На острове – старый, полуразрушенный замок.

Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величавое дряхлое здание. О нем ходили предания и рассказы один другого страшнее. Говорили, что остров насыпан искусственно, руками пленных турок. «На костях человеческих стоит старое замчище», – передавали старожилы, и мое детское испуганное воображение рисовало под землей тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым замком. От этого, понятно, замок казался еще страшнее, и даже в ясные дни, когда, бывало, ободренные светом и громкими голосами птиц, мы подходили к нему поближе, он нередко наводил на нас припадки панического ужаса, – так страшно глядели черные впадины давно выбитых окон; в пустых залах ходил таинственный шорох: камешки и штукатурка, отрываясь, падали вниз, будя гулкое эхо, и мы бежали без оглядки, а за нами долго еще стоял стук, и топот, и гоготанье.

А в бурные осенние ночи, когда гиганты-тополи качались и гудели от налетавшего из-за прудов ветра, ужас разливался от старого замка и царил над всем городом.

В западной стороне, на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил, стояла давно заброшенная часовня. У нее кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и вместо гулкого с высоким тоном медного колокола совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни.

Было время, когда старый замок служил даровым убежищем всякому бедняку без малейших ограничений. Все, что не находило себе места в городе, потерявшее по той или другой причине возможность платить хотя бы и жалкие гроши за кров и угол на ночь и в непогоду, – все это тянулось на остров и там, среди развалин, преклоняло свои победные[2] головушки, платя за гостеприимство лишь риском быть погребенными под грудами старого мусора. «Живет в замке» – эта фраза стала выражением крайней степени нищеты. Старый замок радушно принимал и покрывал и временно обнищавшего писца, и сиротливых старушек, и безродных бродяг. Все эти бедняки терзали внутренности дряхлого здания, обламывая потолки и полы, топили печи, что-то варили и чем-то питались – вообще как-то поддерживали свое существование.

Однако настали дни, когда среди этого общества, ютившегося под кровом седых развалин, пошли раздоры. Тогда старый Януш, бывший некогда одним из мелких графских служащих, выхлопотал себе нечто вроде звания управляющего и приступил к преобразованиям. Несколько дней на острове стоял такой шум, раздавались такие вопли, что по временам казалось – уж не турки ли вырвались из подземных темниц. Это Януш сортировал население развалин, отделяя «добрых христиан» от безвестных личностей. Когда наконец порядок вновь водворился на острове, то оказалось, что Януш оставил в замке преимущественно бывших слуг или потомков слуг графского рода. Это были все какие-то старики в потертых сюртуках и «чамарках[3]», с громадными синими носами и суковатыми палками, старухи, крикливые и безобразные, но сохранившие при полном обнищании свои капоры и салопы. Все они составляли тесно сплоченный аристократический кружок, получивший право признанного нищенства. В будни эти старики и старухи ходили с молитвой на устах по домам более зажиточных горожан, разнося сплетни, жалуясь на судьбу, проливая слезы и клянча, а по воскресеньям они же длинными рядами выстраивались около костелов и величественно принимали подачки во имя «пана Иисуса» и «панны Богоматери».

Заста́ва – заграждение при въезде в город. Устраивалась вначале для защиты от врагов, затем – для сбора денег с проезжающих. Традиционная застава – обычная застава.

В дурном обществе. В. Г. Короленко

Рассказ Короленко «В дурном обществе» с иллюстрациями В. Минаева

Из детских воспоминаний моего приятеля

Содержание

I. Развалины

Моя мать умерла, когда мне было шесть лет. Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моем существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикое деревцо в поле, — никто не окружал меня особенною заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы.

Местечко, где мы жили, называлось Княжье-Вено, или, проще, Княж-городок. Оно принадлежало одному захудалому, но гордому польскому роду и представляло все типические черты любого из мелких городов Юго-западного края, где, среди тихо струящейся жизни тяжелого труда и мелко-суетливого еврейского гешефта, доживают свои печальные дни жалкие останки гордого панского величия.

Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города. Самый город раскинулся внизу над сонными, заплесневшими прудами, и к нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиционною «заставой». Сонный инвалид, порыжелая на солнце фигура, олицетворение безмятежной дремоты, лениво поднимает шлагбаум, и — вы в городе, хотя, быть может, не замечаете этого сразу. Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама понемногу перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю хатками. Далее широкая площадь зияет в разных местах темными воротами еврейских «заезжих домов», казенные учреждения наводят уныние своими белыми стенами и казарменно-ровными линиями. Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, кряхтит, вздрагивая под колесами, и шатается, точно дряхлый старик. За мостом потянулась еврейская улица с магазинами, лавками, лавчонками, столами евреев-менял, сидящих под зонтами на тротуарах, и с навесами калачниц. Вонь, грязь, кучи ребят, ползающих в уличной пыли. Но вот еще минута и — вы уже за городом. Тихо шепчутся березы над могилами кладбища, да ветер волнует хлеба на нивах и звенит унылою, бесконечною песней в проволоках придорожного телеграфа.

Речка, через которую перекинут упомянутый мост, вытекала из пруда и впадала в другой. Таким образом, с севера и юга городок ограждался широкими водяными гладями и топями. Пруды год от году мелели, зарастали зеленью, и высокие густые камыши волновались, как море, на громадных болотах. Посредине одного из прудов находится остров. На острове — старый, полуразрушенный за́мок.

Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величавое дряхлое здание. О нем ходили предания и рассказы один другого страшнее. Говорили, что остров насыпан искусственно, руками пленных турок. «На костях человеческих стоит старое замчи́ще», — передавали старожилы, и мое детское испуганное воображение рисовало под землей тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым за́мком. От этого, понятно, за́мок казался еще страшнее, и даже в ясные дни, когда, бывало, ободренные светом и громкими голосами птиц, мы подходили к нему поближе, он нередко наводил на нас припадки панического ужаса, — так страшно глядели черные впадины давно выбитых окон; в пустых залах ходил таинственный шорох: камешки и штукатурка, отрываясь, падали вниз, будя гулкое эхо, и мы бежали без оглядки, а за нами долго еще стояли стук, и топот, и гоготанье.

А в бурные осенние ночи, когда гиганты-тополи качались и гудели от налетавшего из-за прудов ветра, ужас разливался от старого за́мка и царил над всем городом. «Ой-вей-мир!» [1] — пугливо произносили евреи; богобоязненные старые мещанки крестились, и даже наш ближайший сосед, кузнец, отрицавший самое существование бесовской силы, выходя в эти часы на свой дворик, творил крестное знамение и шептал про себя молитву об упокоении усопших.

Потомки этого графа давно уже оставили жилище предков. Большая часть дукатов и всяких сокровищ, от которых прежде ломились сундуки графов, перешла за мост, в еврейские лачуги, и последние представители славного рода выстроили себе прозаическое белое здание на горе, подальше от города. Там протекало их скучное, но все же торжественное существование в презрительно-величавом уединении.

Изредка только старый граф, такая же мрачная развалина, как и за́мок на острове, появлялся в городе на своей старой английской кляче. Рядом с ним, в черной амазонке, величавая и сухая, проезжала по городским улицам его дочь, а сзади почтительно следовал шталмейстер. Величественной графине суждено было навсегда остаться девой. Равные ей по происхождению женихи, в погоне за деньгами купеческих дочек за границей, малодушно рассеялись по свету, оставив родовые за́мки или продав их на слом евреям, а в городишке, расстилавшемся у подножия ее дворца, не было юноши, который бы осмелился поднять глаза на красавицу-графиню. Завидев этих трех всадников, мы, малые ребята, как стая птиц, снимались с мягкой уличной пыли и, быстро рассеявшись по дворам, испуганно-любопытными глазами следили за мрачными владельцами страшного за́мка.

В западной стороне, на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил, стояла давно заброшенная униатская часовня. Это была родная дочь расстилавшегося в долине собственно обывательского города. Некогда в ней собирались, по звону колокола, горожане в чистых, хотя и не роскошных кунтушах, с палками в руках, вместо сабель, которыми гремела мелкая шляхта, тоже являвшаяся на зов звонкого униатского колокола из окрестных деревень и хуторов.

Отсюда был виден остров и его темные громадные тополи, но за́мок сердито и презрительно закрывался от часовни густою зеленью, и только в те минуты, когда юго-западный ветер вырывался из-за камышей и налетал на остров, тополи гулко качались, и из-за них проблескивали окна, и за́мок, казалось, кидал на часовню угрюмые взгляды. Теперь и он, и она были трупы. У него глаза потухли, и в них не сверкали отблески вечернего солнца; у нее кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и, вместо гулкого, с высоким тоном, медного колокола, совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни.

Но старая, историческая рознь, разделявшая некогда гордый панский за́мок и мещанскую униатскую часовню, продолжалась и после их смерти: ее поддерживали копошившиеся в этих дряхлых трупах черви, занимавшие уцелевшие углы подземелья, подвалы. Этими могильными червями умерших зданий были люди.

Было время, когда старый за́мок служил даровым убежищем всякому бедняку без малейших ограничений. Все, что не находило себе места в городе, всякое выскочившее из колеи существование, потерявшее, по той или другой причине, возможность платить хотя бы и жалкие гроши за кров и угол на ночь и в непогоду, — все это тянулось на остров и там, среди развалин, преклоняло свои победные головушки, платя за гостеприимство лишь риском быть погребенными под грудами старого мусора. «Живет в за́мке» — эта фраза стала выражением крайней степени нищеты и гражданского падения. Старый за́мок радушно принимал и покрывал и перекатную голь, и временно обнищавшего писца, и сиротливых старушек, и безродных бродяг. Все эти существа терзали внутренности дряхлого здания, обламывая потолки и полы, топили печи, что-то варили, чем-то питались, — вообще, отправляли неизвестным образом свои жизненные функции.

Однако настали дни, когда среди этого общества, ютившегося под кровом седых руин, возникло разделение, пошли раздоры. Тогда старый Януш, бывший некогда одним из мелких графских «официалистов», выхлопотал себе нечто вроде владетельной хартии и захватил бразды правления. Он приступил к преобразованиям, и несколько дней на острове стоял такой шум, раздавались такие вопли, что по временам казалось, уж не турки ли вырвались из подземных темниц, чтоб отомстить утеснителям. Это Януш сортировал население развалин, отделяя овец от козлищ. Овцы, оставшиеся попрежнему в за́мке, помогали Янушу изгонять несчастных козлищ, которые упирались, выказывая отчаянное, но бесполезное сопротивление. Когда, наконец, при молчаливом, но, тем не менее, довольно существенном содействии будочника, порядок вновь водворился на острове, то оказалось, что переворот имел решительно аристократический характер. Януш оставил в за́мке только «добрых христиан», то есть католиков, и притом преимущественно бывших слуг или потомков слуг графского рода. Это были все какие-то старики в потертых сюртуках и «чамарках», с громадными синими носами и суковатыми палками, старухи, крикливые и безобразные, но сохранившие на последних ступенях обнищания свои капоры и салопы. Все они составляли однородный, тесно сплоченный аристократический кружок, взявший как бы монополию признанного нищенства. В будни эти старики и старухи ходили, с молитвой на устах, по домам более зажиточных горожан и среднего мещанства, разнося сплетни, жалуясь на судьбу, проливая слезы и клянча, а по воскресеньям они же составляли почтеннейших лиц из той публики, что длинными рядами выстраивалась около костелов и величественно принимала подачки во имя «пана Иисуса» и «панны Богоматери».

Привлеченные шумом и криками, которые во время этой революции неслись с острова, я и несколько моих товарищей пробрались туда и, спрятавшись за толстыми стволами тополей, наблюдали, как Януш, во главе целой армии красноносых старцев и безобразных мегер, гнал из за́мка последних, подлежавших изгнанию, жильцов. Наступал вечер. Туча, нависшая над высокими вершинами тополей, уже сыпала дождиком. Какие-то несчастные темные личности, запахиваясь изорванными донельзя лохмотьями, испуганные, жалкие и сконфуженные, совались по острову, точно кроты, выгнанные из нор мальчишками, стараясь вновь незаметно шмыгнуть в какое-нибудь из отверстий за́мка. Но Януш и мегеры с криком и ругательствами гоняли их отовсюду, угрожая кочергами и палками, а в стороне стоял молчаливый будочник, тоже с увесистою дубиной в руках, сохранявший вооруженный нейтралитет, очевидно, дружественный торжествующей партии. И несчастные темные личности поневоле, понурясь, скрывались за мостом, навсегда оставляя остров, и одна за другой тонули в слякотном сумраке быстро спускавшегося вечера.

С этого памятного вечера и Януш, и старый за́мок, от которого прежде веяло на меня каким-то смутным величием, потеряли в моих глазах всю свою привлекательность. Бывало, я любил приходить на остров и хотя издали любоваться его серыми стенами и замшенною старою крышей. Когда на утренней заре из него выползали разнообразные фигуры, зевавшие, кашлявшие и крестившиеся на солнце, я и на них смотрел с каким-то уважением, как на существа, облеченные тою же таинственностью, которою был окутан весь за́мок. Они спят там ночью, они слышат все, что там происходит, когда в огромные залы сквозь выбитые окна заглядывает луна или когда в бурю в них врывается ветер. Я любил слушать, когда, бывало, Януш, усевшись под тополями, с болтливостью семидесятилетнего старика начинал рассказывать о славном прошлом умершего здания. Перед детским воображением вставали, оживая, образы прошедшего, и в душу веяло величавою грустью и смутным сочувствием к тому, чем жили некогда понурые стены, и романтические тени чужой старины пробегали в юной душе, как пробегают в ветреный день легкие тени облаков по светлой зелени чистого поля.

Но с того вечера и за́мок, и его бард явились передо мной в новом свете. Встретив меня на другой день вблизи острова, Януш стал зазывать меня к себе, уверяя с довольным видом, что теперь «сын таких почтенных родителей» смело может посетить за́мок, так как найдет в нем вполне порядочное общество. Он даже привел меня за руку к самому за́мку, но тут я со слезами вырвал у него свою руку и пустился бежать. За́мок стал мне противен. Окна в верхнем этаже были заколочены, а низ находился во владении капоров и салопов. Старухи выползали оттуда в таком непривлекательном виде, льстили мне так приторно, ругались между собой так громко, что я искренно удивлялся, как это строгий покойник, усмирявший турок в грозовые ночи, мог терпеть этих старух в своем соседстве. Но главное — я не мог забыть холодной жестокости, с которою торжествующие жильцы за́мка гнали своих несчастных сожителей, а при воспоминании о темных личностях, оставшихся без крова, у меня сжималось сердце.

Как бы то ни было, на примере старого за́мка я узнал впервые истину, что от великого до смешного один только шаг. Великое в за́мке поросло плющом, повиликой и мхами, а смешное казалось мне отвратительным, слишком резало детскую восприимчивость, так как ирония этих контрастов была мне еще недоступна.