Храм Василия Блаженного

В Москве имеется огромное количество достопримечательностей и памятников старины. Древнейший и красивейший из которых – Храм Василия Блаженного. Он во истину является символом всей России.

В этой статье речь пойдет об одной из достопримечательностей Москвы, которая находится на Красной площади.

История возникновения

Правильное название этого здания – Собор Покрова Пресвятой Богородицы. Но из-за церкви, входящей в комплекс Собора и названной именем блаженного, его стали называть Храмом Василия Блаженного.

В давние времена, когда Русью правил царь Иван Грозный, на Красной площади (тогда она называлась Троицкой) ставились деревянные церквушки, в знак победы над врагами. К 1552 году церквушек стало достаточно много. Так случилось, что именно в праздник Покрова Божьей Матери, русские воины взяли Казанскую крепость. И тогда царь Иван Грозный приказал деревянные церкви объединить в один каменный храм. Храм был назван Покровским собором.

Строительство Собора закончилось в 1561 году. К 1722 году на территории Собора находилось 18 церквей, в том числе и церковь Василия Блаженного. Но в 1737 году Собор и большая часть церквей, практически полностью выгорела во время сильного пожара. Собор быстро восстановили, после этого он много раз строился и перестраивался.

Возможно, вам также будет интересна статья: Возникновение государственности у восточных славян

Свое название Храм получил в честь местного юродивого. Он ходил с цепями, надетыми на голое тело, в любое время года. Это было, своего рода, наказанием за людские грехи. Местное население считало Василия Блаженного чудотворцем и ясновидящим. Ведь когда-то он точно предсказал пожар, который уничтожил половину Москвы. И даже царь Иван Грозный почитал юродивого и немного опасался его.

Описание Храма

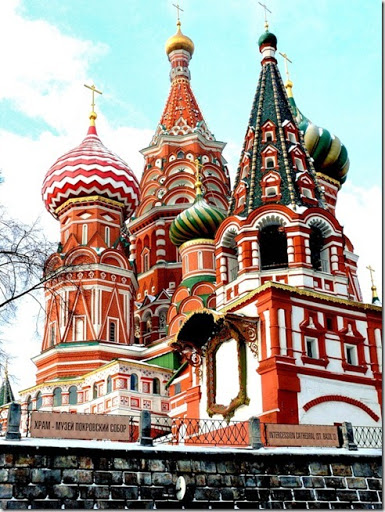

Православный Храм невероятной красоты пользуется особой популярностью у туристов. Он похож на сказочный дворец. Изначально он был белого цвета, потом, после каждой реставрацией, его стали разукрашивать яркими красками. Но самыми красочными оказались купола. Храм уникален тем, что на всех 10 куполах рисунки разные, здесь нет ни одного похожего на другой купол.

В современном Соборе располагается 10 отдельных церквей, в том числе и Церковь Василия Блаженного. Каждая церковь имеет имя святого, в честь которого она названа. Центральная башня названа в честь праздника – Покрова Божьей Матери.

Внутри церковь расписана уникальными изображениями святых и сценами из их жизни. В храме можно увидеть редкие иконы в сочетании с фресками 16 века и росписью 17 века.

В современном Соборе каждый год в праздник Покрова дня проводятся богослужения

История, загадки и обзор Храма Василия Блаженного – самой красивой церкви России

Храм Василия Блаженного

Храм Василия Блаженного – самая красивая и загадочная церковь в России. Зодчих, создавших храм, ослепили. Сам Сталин не позволил собор снести, а во время Великой Отечественной войны здание прятали от обстрелов.

Истинное название храма – Собор Покрова Богородицы, что на Рву, за которым в народе закрепилось название «собор Василия Блаженного». Действующий православный храм, музей и достопримечательность Красной площади, узнаваемый символ Москвы для иностранцев, охраняемый объект наследия ЮНЕСКО – храм Василия Блаженного.

Предания старины

Собор возведен в 1555-1561 годах на Красной площади в Москве, близ Спасских ворот Кремля, над спуском к Москве-реке, по велению Ивана Грозного. На месте, где красуется собор, в XVI веке соорудили оборонительный ров глубиной 13 и шириной 36 метров, проходивший вдоль кремлевской стены через Красную площадь. Ров засыпали в 1813 году.

Царь, отправляясь на покорение Казанского ханства – части бывшей Золотой Орды – дал обет Богу построить невиданный прежде храм на Руси, если победит нашествие врагов.

Строили храм 6 лет только в теплое время года. Согласно легенде, царь наблюдал за строительством с башни на кремлевской стене. Чтобы сохранить прекрасную постройку в единственном неповторимом экземпляре, зодчих собора Барму и Постника по приказу Ивана Грозного ослепили.

Во время Великой Отечественной войны храм замаскировали, чтобы спасти от бомбежек. После войны Сталину предлагали убрать собор как помеху для проведения победного парада. Каганович, показывая Сталину макет площади, приготовленной для парада, убрал изображение храма. Сталин резко оборвал его: «Лазарь, поставь на место!» С тех пор неприкосновенность храма ни у кого не вызывала сомнения.

Архитектурная композиция собора

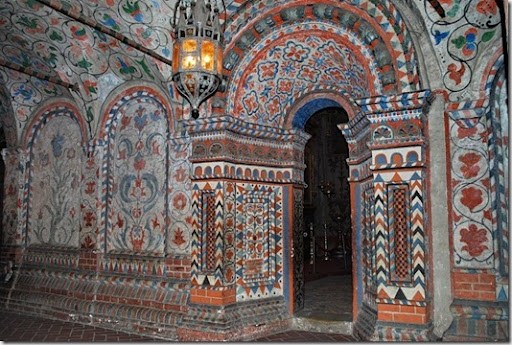

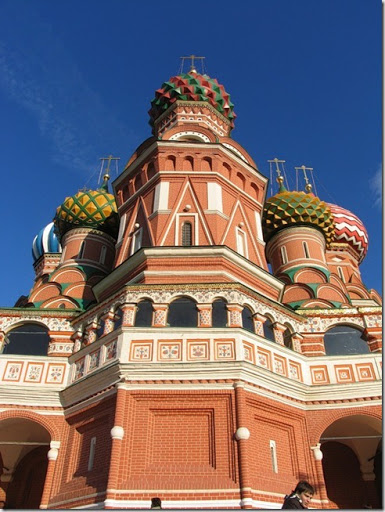

Архитектура собора необычна. Храм Василия Блаженного – сооружение нарядное, праздничное, похожее на гигантский цветочный куст. У здания высотой 60 метров нет глубокого фундамента. Девять самостоятельных храмов с отдельным входом построены на едином основании – подклете (наземном подвале) – и соединены между собой внутренними сводчатыми переходами, украшенными орнаментом в виде трав и цветов.

Постройку возвели из кирпича, фундамент и цоколь – из белого камня. Стены храма толщиной 3 метра, высота приделов – 6 метров. За толстыми стенами устраивались тайники, в которых хранилась царская казна.

Первоначально снаружи храм окружала открытая галерея-гульбище. Центральная церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы завершалась высоким шатром, отделанным внутри черно-красной росписью на белом фоне. Шатер – идея Божественного покрова, распростертого над русской землей – укреплен на «стояке», круговой конструкции, уходящей в небо. Наружный декор – пилястры, филенки, стрелы, розетки.

Приделы увенчаны луковичными главками-куполами с крестами. На луковках – изразцы, яркое и праздничное украшение с неповторимым рисунком. Купола собора похожи друг на друга, но при этом выполнены по-разному: воплощена идея частичных отличий при общем подобии. Трехшатровая открытая звонница с массивным колоколом дополняла ансамбль собора, роспись стен которого имитировала кирпичную кладку.

В 1588 году к собору пристроили десятую церковь над могилой московского чудотворца Василия Блаженного. Церковь – самостоятельный храм с отдельным входом, где проходили богослужения: остальные храмы не отапливались. С XVII века имя придела перенесли на собор с «народным» наименованием «храм Василия Блаженного».

Со временем собор изменился: к нему пристроили одиннадцатую церковь, появилась ризница – хранилище церковных ценностей и святынь. Храм украсили сводчатыми шатровыми крыльцами с орнаментальной росписью, напоминающей цветочные ковры. Снаружи роспись – имитация кладки из валунов – «дикий камень».

12 июля 1561 года собор освятил митрополит Макарий. Каждая церковь получила посвящение в честь церковного праздника и дней, в которые проходили решающие бои за Казань. Центральный престол назван в честь Покрова Богородицы, потому что 14 октября, в день праздника Покрова, начался штурм Казани. По наименованию главной церкви собор получил название. Перед храмом – памятник Минину и Пожарскому.

Интерьер храма

Внутреннее пространство храма – бесконечная вереница сводчатых помещений, украшенных экспозициями из истории строительства собора. Всюду чувствуется древность. Архитектурное украшение – ступенчатые подоконники узких высоких окон, которые отражают и рассеивают свет, попадающий на каждую ступеньку, поэтому в храме светло и уютно.

Под окнами – маленькие круглые отверстия (голосники), которые не усиливают звук, а очищают от лишних голосовых колебаний. Звук становится сочным и ярким, песнопения, проповеди и молитвы слышны отчетливо.

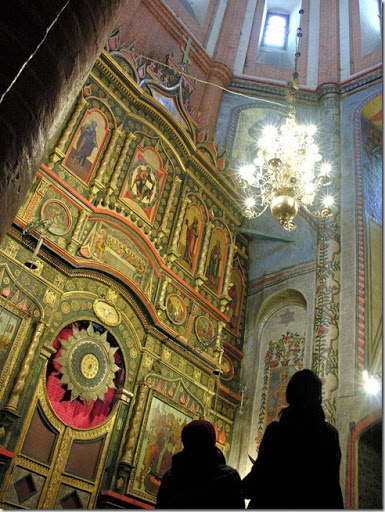

Собор украшен росписью, выполненной масляными красками. На стенах – сюжеты из жития святого Василия Блаженного. На западной стороне – образ Покрова Пресвятой Богородицы. Верхний ярус расписан фресками святых – покровителей царского дома Романовых: мученицы Ирины, Иоанна Предтечи, святой Анастасии Узорешительницы и Федора Стратилата. На южной стороне – Богоматерь Владимирская с избранными святыми московского круга.

Паруса свода (треугольники под потолком) расписаны иконами Евангелистов, а перекрытия – иконами Спаса Нерукотворного, Иоанна Предтечи, Божией Матери. Под куполом – образ Спаса Вседержителя.

Иконостас создан по проекту архитектора Андрея Павлинова и украшен резьбой по дереву и прорезным позолоченным кружевом. Он так велик для небольшого храма Покрова, что продолжается на боковых стенах. Иконостас украшают старинные иконы – Богоматерь Смоленская XVI века и образ святого Василия Блаженного на фоне Красной площади московского Кремля, написанный в XVIII веке.

Путешествие сквозь время

В 1918 году собор взят под охрану государства как памятник национального и мирового значения. Богослужения совершались регулярно до начала XX века. Последнего настоятеля храма Иоанна Восторгова расстреляли.

С 21 мая 1923 года собор открыт для посетителей как историко-архитектурный музей. В 1928 году храм стал филиалом Государственного исторического музея и является им поныне. В соборе проведены 4 глобальные реставрации. В 1990 году Покровский собор включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России.

Указом Президента РСФСР от 18 ноября 1991 года Русской Православной Церкви разрешено проведение регулярных богослужений в кремлевских соборах и в соборе Василия Блаженного. Первое богослужение в храме состоялось на престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 1991 года.

2001 год – начало реставрационных работ в храме, продолжавшихся 10 лет. На восстановление интерьера 10 церквей потрачено 390 миллионов рублей. В 2008 году собор вошел в «семерку чудес света» России. 15 августа 1997 года после реставрации открыта церковь Василия Блаженного с регулярным богослужением.

Видео: тайна куполов

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

—Видео

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

У каждой столицы есть свой символ, по которому она безошибочно узнается. Для Москвы это Покровский собор на Красной площади, более известный как храм Василия Блаженного. Похожее на драгоценную шкатулку здание не спутать ни с каким другим из-за удивительного силуэта, образованного главами девяти церквей, возведенных на едином основании, и неповторимого, красочного и радостного оформления их фасадов…

Любое произведение искусства, рукотворное и нерукотворное чудо окружено ореолом тайны. Взять хотя бы «Джоконду» Леонардо, «Реквием» Моцарта, Великие пирамиды, озеро Байкал или Большой каньон. Что же это за чудо, если о нем не слагают легенды? Если оно не вызывает желания узнать о нем побольше и, когда сведений недостаточно, начать строить догадки, которые со временем превращаются в легенды?

Собор Покрова Божией Матери (собор «что на рву» или Храм Василия Блаженного).

В этом, как и во многих других отношениях, храм Василия Блаженного — истинное, стопроцентное чудо — каких только историй о нем не рассказывают! А ведь, казалось бы, о здании, возведенном на центральной площади столицы, все должно быть доподлинно известно. Но нет, не тут-то было.

Считается, что Покровский храм возводили в 1555-1561 годах русские зодчие Барма и Постник Яковлев. Хотя существует гипотеза, что это был один мастер — Иван Яковлевич Барма.

Известна легенда, будто на вопрос Ивана Грозного, смогут ли мастера построить другой, такой же прекрасный храм, один из них с вызовом ответил: «Сможем!» — и тем прогневил царя. «Лжешь!» — вскричал Грозный и велел ослепить мастеров, чтобы они нигде больше не построили такого чуда. Подобные истории, впрочем, рассказывают о многих русских и зарубежных соборах, так что едва ли им стоит верить.

Еще одна легенда гласит, что храм этот Иван Грозный строил в честь своего отца, великого князя Василия III: «Меня-то народ и без церквей тысячу лет будет помнить, а я хочу, чтобы и родителя моего помнили». Оттого будто бы и пошло название храма.

В честь другого Василия

Первоначально на бровке Москвы-реки, на возвышенности рядом со рвом, окружавшим средневековый Кремль и засыпанным в XIX веке, стоял белокаменный храм во имя Живоначальной Троицы, где был погребен самый чтимый на Руси юродивый Василий Блаженный. Затем, по велению царя Ивана Грозного и по благословению митрополита Макария, вокруг него стали возводиться новые церкви, большинство которых было освящено в память событий Казанского похода.

Выросший на месте прежнего храма комплекс был назван собором Покрова Богородицы, в просторечии — храмом Покрова на рву

В конце XVI века на месте разобранной северо-восточной части галереи над могилой московского юродивого, причисленного к лику святых Василия Блаженного, появилась церковь, освященная его именем. В отличие от церквей Покровского собора, где службы совершались в дни двунадесятых и престольных праздников, в церкви Св. Василия Блаженного служба была ежедневной. Это послужило причиной появления народного названия Покровского собора — храма Василия Блаженного.

Этот храм был геометрическим центром градостроительного ансамбля столицы, а его 46-метровый шатер — самым высоким в Москве до тех пор, пока Борис Годунов не распорядился достроить колокольню кремлевской церкви Иоанна Лествичника до 81 метра, после чего ее стали называть Иваном Великим.

Коротко о главном

Собор Василия Блаженного представляет собой симметричный ансамбль из восьми столпообразных церквей, окружающих девятую — самую высокую, — увенчанную шатром. Центральная церковь посвящена празднику Покрова Богоматери — именно в этот день Казань была взята приступом.

Приделы соединены друг с другом системой переходов. Столпообразные церкви увенчаны луковичными куполами, ни один из которых по архитектурному убранству не повторяет другие. Каждый купол украшен карнизами, кокошниками, окнами и нишами. В целом собор создает ощущение праздничности и нарядности. Всего в нем 9 иконостасов, в которых находится около 400 икон XVI-XIX веков, представляющих лучшие образцы новгородской и московской иконописных школ.

Стены собора оформлены масляной живописью и фресками XVI-XIX веков. Помимо икон в соборе представлены портретная и пейзажная живопись и церковная утварь. Среди особо ценных экспонатов — потир XVII века, принадлежавший царю Алексею Михайловичу.

Храним людьми и Богом

По мнению православных священников, храм Василия Блаженного сохранился по особому Промыслу Божиему — не один раз он оказывался на краю гибели и все же остался цел.

Среди прочих существует легенда, будто в 1936 году Лазарь Каганович предложил снести Покровский собор, чтобы расчистить место для праздничных демонстраций и автомобильного движения по Красной площади. По его распоряжению был изготовлен макет Красной площади со съемным Покровским храмом, который Каганович и принес к Сталину. Начав с рассказа о том, как собор мешает демонстрациям и машинам, он якобы со словами «А если бы его — р-раз. » — рывком сорвал храм с площади. Сталин посмотрел, подумал и медленно проговорил знаменитую фразу: «Лазарь! Поставь на место!»

Вопрос о сносе храма действительно поднимался, но, по мнению ряда историков, в решении его главную роль сыграло мужество архитектора П.Д. Барановского. Когда ему приказали подготовить храм к сносу, он наотрез отказался и пригрозил покончить жизнь самоубийством, а потом отправил резкую телеграмму в Кремль: в ЦК и, как водится, лично товарищу Сталину.

По одной из версий, письмо дошло до адресата, и Барановский, будучи приглашенным в Кремль, встал перед собравшимся ЦК на колени, умоляя не разрушать храм. Едва ли именно это подействовало, но так или иначе, Сталина действительно что-то остановило — решение о сносе было отменено.

Все возвращается на круги своя.

Согласно одной из официальных версий, а их тоже несколько, в 1918 году Покровский собор одним из первых был взят государством под охрану как памятник национального и мирового значения. С 21 мая 1923 года он открыт для посетителей как историко-архитектурный музей. При этом до 1929 года в церкви Св. Василия Блаженного проводились богослужения.

Затем собор стал филиалом Государственного исторического музея. Начались научно-реставрационные исследования, благодаря которым стало возможным восстановление первоначального облика собора и воссоздание в отдельных церквях интерьеров XVI-XVII веков. С этого момента были проведены четыре глобальные реставрации, включавшие архитектурные и живописные работы.

В 60-е годы XX века во время реставрационных работ открыли храмозданную летопись, в которой строители указали точную дату завершения строительства собора — 12 июля 1561 года (Петров день); железные покрытия куполов церквей собора заменили на медные.

В 70-е годы во время реставрации в стене обнаружили винтовую деревянную лестницу. По ней и попадают сейчас посетители музея в центральный храм, где могут увидеть великолепный взмывающий в небо шатер и ценнейший иконостас, а также пройтись по узкому лабиринту внутренней галереи, расписанной дивными узорами.

Покровский собор находится в федеральной собственности. С 1990 года используется одновременно как музей и как храм, в котором Русской православной церковью проводятся богослужения.

| Рубрики: | ИСКУССТВО/архитектура |

Метки: Собор Василия Блаженного

Процитировано 11 раз

Понравилось: 4 пользователям