Краткое содержание: Хлеб для собаки

В. Ф. Тендряков

Хлеб для собаки

Детство Владимира Тендрякова прошло в безрадостную эпоху послереволюционной России и сталинских репрессий, весь ужас которых остался в его памяти мрачным следом детских воспоминаний, составивших основу рассказа «Хлеб для собаки». Возможно, именно эффект детских впечатлений помог автору столь ясно и непредвзято описать события, происходившие в небольшом пристанционном посёлке, в котором и прошли первые годы его жизни.

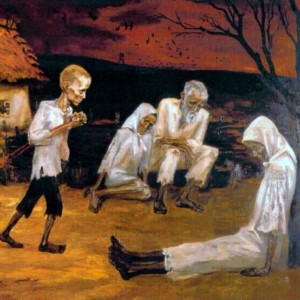

А происходило там то же, что и во многих других подобных посёлках: раскулаченные «зажиточные» крестьяне, сосланные в Сибирь и не добравшиеся до места ссылки, были брошены умирать голодной смертью в маленьком березнячке на глазах у жителей посёлка. Взрослые старались обходить это ужасное место стороной. А дети… «Никакие ужасы не могли заглушить нашего зверушечьего любопытства», — пишет автор. «Окаменевая от страха, брезгливости, изнемогая от упрятанной панической жалости, мы наблюдали…». Дети наблюдали за смертью «куркулей» (так там называли «живущих» в березнячке).

Вслед за этим описанием следует философский вопрос начальника станции, по долгу службы вынужденного следить за «куркулями» : «Что же вырастет из таких детей? Любуются смертью. Что за мир станет жить после нас? Что за мир?…«. Подобный вопрос звучит как бы от самого автора, который спустя много лет поражается тому, как он, впечатлительный мальчик, не сошёл с ума при виде подобной сцены. Но далее он вспоминает, что ранее уже являлся свидетелем того, как голод заставлял «опрятных» людей идти на публичные унижения. Это несколько «обмозолило» его душу.

Как эмоционально описан этот эпизод! Какими простыми, распространёнными в жизненном обиходе словами, всего в нескольких фразах Тендряков передаёт эмоциональный надрыв ребёнка, его страх и протест, соседствующие с покорностью и безнадёжностью обречённых людей. Именно благодаря простоте и удивительно точному выбору слов, в воображении читателя с необычайной яркостью вырисовываются картины, о которых повествует Владимир Тендряков.

Итак, этот десятилетний мальчик исцелился, но полностью ли? Да, он больше не вынес бы куска хлеба стоящему под его окном умирающему от голода «куркулю». Но была ли при том спокойна его совесть? Он не спал по ночам, он думал: «Я дурной мальчишка, ничего не могу с собой поделать жалею своих врагов!»

И тут появляется собака. Вот оно самое голодное существо в посёлке! Володя хватается за неё, как за единственный способ не сойти с ума от ужаса сознания того, что он ежедневно «съедает» жизни нескольких людей. Мальчик кормит эту несчастную собаку, которая не существует ни для кого, но понимает, что «не облезщего от голода пса кормил я кусками хлеба, а свою совесть».

Можно было бы завершить рассказ на этой, сравнительно радостной, ноте. Но нет, автор включил ещё один эпизод, усиливающий тяжёлое впечатление. «В тот месяц застрелился начальник станции, которому по долгу службы приходилось ходить в красной шапке вдоль вокзального скверика. Он не догадался найти для себя несчастную собачонку, чтоб кормить каждый день, отрывая хлеб от себя»

Так заканчивается рассказ. Но, даже после этого, читателя ещё долго не покидают ощущения ужаса и морального опустошения, вызванные всеми страданиями, которые невольно, благодаря мастерству автора, он переживал вместе с героем. Как я уже отметила, в этом рассказе поражает способность автора передавать не только события, но и чувства.

«Глаголом жги сердца людей». Такое наставление истинному поэту звучит в стихотворении А. С. Пушкина «Пророк». И Владимиру Тендрякову это удалось. Он сумел не только красочно изложить свои детские воспоминания, но и пробудить сострадание и сопереживание в сердцах читателей.

| Название | Хлеб для собаки |

|---|---|

| Автор | Владимир Тендряков |

| Жанр | Рассказ |

| Год написания | 1988 |

Главные герои

Краткое содержание

В берёзовом скверике около вокзального здания на траве лежали те, кого уже не считали людьми. Их называли южным словечком куркуль, и куркули даже внешне не походили на людей. Некоторые из них выглядели как скелеты с огромными глазами, другие, наоборот, были туго раздуты, как будто вот-вот лопнет их посиневшая от натяжения кожа.

Поведение у куркулей было тоже не как у людей. Кто-то грыз кору у берёзы, кто-то лежал на земле без движения и только булькал нутром, кто-то пихал себе в рот мусор с земли. Больше всего на людей были похожи те, которые уже умерли и спокойно лежали, будто спали.

Взрослые обходили это место стороной, и лишь по долгу службы по перрону ходил начальник станции в фуражке с красным верхом, за что его прозвали «красная шапочка». Иногда в том месте ненадолго появлялся милиционер Ваня Душной.

Мальчишки, среди которых был Володька Тенков (автор), в скверик не заходили, но с любопытством наблюдали за куркулями из-за забора. Начальник станции переживал за то, что же вырастет из детей, которые любуются смертью.

Уже будучи взрослым, Володька удивлялся тому, почему он, впечатлительный ребёнок, не сошёл с ума от вида умирающих куркулей. И потом он понял, что у него была возможность привыкнуть, потому что самое первое потрясение произошло гораздо раньше. Однажды он увидел, как женщина разбила банку с молоком, и оно вылилось в грязный след лошадиного копыта. Женщина достала ложку и стала черпать молоко прямо с земли, она ела и плакала, аккуратно, без жадности. Автор видел всё это, но не ревел вместе с ней, потому что боялся, что его засмеют прохожие.

Однажды Володька Тенков достал в школе два ломтя хлеба с клюквенным повидлом, которые ему положила с собой мать, и кожей ощутил установившуюся вокруг него тишину. На следующий день он принёс не два, а четыре ломтя хлеба и предложил их ребятам. Желающих оказалось так много, что кто-то случайно толкнул руку Володи и хлеб упал на пол, а потом в давке несколько ног прошлось по кускам. «На окрашенном повидлом полу лежал растерзанный хлеб. Было такое ощущение, что мы все вгорячах нечаянно убили какое-то животное».

В класс вошла учительница Ольга Станиславовна, она явно была голодна и не могла смотреть на хлеб, поэтому попросила автора убрать за собой. После этого случая Володя в школу хлеб не брал.

Дома Володька не мог есть, чем выводил из себя мать, она кричала, что люди вокруг голодают, а её сыновья с жиру бесятся. Брат автора в семь лет мог переживать только за себя, поэтому ел всё и не отказывался, но мать всё равно ругала их сразу двоих. Всё-таки обед свой Володька съедал и выходил из-за стола отяжелевший.

И думал он о том, что совесть чаще всего просыпается именно в теле сытых людей, потому что голодный вынужден думать больше о себе, «бремя голода понуждает его к эгоизму». Автор переживал, что своим обедом мог бы спасти жизни пятерых людей, только вот он не мог разобраться, враги они или нет. Он твёрдо решил, что обязан делиться едой с самым голодным. Но как узнать, кто самый голодный? В берёзовом скверике все самые-самые, но как накормить одного и не дать другому? Ведь тот, кого он не накормит, окажется в телеге у Абрама, который каждое утро въезжает в скверик, чтобы «собирать падалицу», живых он не трогал, а мёртвых складывал в телегу.

Уже будучи взрослым, автор вспоминал, что тогда в десять лет он понимал, что делиться с ближним можно только тайком от других, воровски. Поэтому он тайно положил себе в карман три куска хлеба, завернул в газету комок пшённой каши, кусочек сахара-рафинада и вышел на поиски самого голодного.

Первым он встретил своего одноклассника Пашку Быкова, он жил в семье из семи человек и всегда был голоден, но автор не поделился с ним, потому что не посчитал его самым голодным.

Потом он встретил бабку Обноскову, которая питалась травками и корешками, но и её автор не посчитал самой голодной.

Наконец он увидел того, кому решил отдать еду. Это был слон в просторном мужицком халате (слонами называли широченных куркулей, опухших от голода до размеров платяного шкафа). Его раздутое лицо поражало своим гигантизмом, а переносица была натянута до трупной синевы. Автор отдал ему всё, что у него было и пообещал принести завтра на пустырь ещё еды, а после побежал домой с облегчённой совестью.

Весь день после этого автор был счастлив, «…внутри, в подреберье, где живёт душа, было прохладно и тихо.»

На следующий день Володька не донёс еду до пустыря, так как повстречал женщину по прозвищу Отрыжка, которая жаловалась, что они с сыном погибают и умоляла отдать еду именно ей.

А на следующее утро автор у своей калитки увидел того самого слона, он понял, что спешить ему некуда и стоять он там может долго. Володька вынес ему еды, и куркуль сказал, что нет у Отрыжки никаких детей, что она обманщица.

Володька побежал к дому и увидел перед собой отца. Отец спросил сына, дал ли тот хлеба куркулю, Володька ответил утвердительно, тогда отец спросил, почему именно этому, а не какому-то другому. Володька сказал, что дал тому, кто первый подвернулся. Отец на это ответил, что всех не прокормить, как не вычерпать море чайной ложкой.

С того дня у дома автора стали появляться новые куркули. Мать ругалась на сыновей, хотя младший был не виновен, говорила, что они прикормили паразитов.

Однажды мать послала Володю в столовку за квасом, он знал, что ему придётся возвращаться через двор, где его ждут куркули. Когда он подходил к дому, то увидел, что даже те, кто обычно лежал, стояли на ногах. Все куркули стали тянуть к автору свои тощие руки и умоляюще просить еды. Это стало последней каплей, и он диким голосом закричал, чтобы все уходили, назвал их кровопийцами, гадами и сволочами. И куркули вяло, без спешки стали расползаться. Володя подумал, что его истерика была воспринята как полное излечение от мальчишеской жалости.

Но излечился ли он? По утрам он слушал грохот телеги, спешившей собрать трупы врагов революционного отечества и осознавал, что ничего не может с собой поделать, что он жалеет куркулей.

Однажды вечером Володя сидел с отцом на крыльце у дома и увидел собаку с неестественно взлохмаченной шерстью, отец сказал, что шерсть у животного выпадает от голода. Тогда мальчик понял, что нашёл того, кто острее всего нуждается в его помощи. На следующий день он попытался приманить собаку куском хлеба, но она не подошла, поэтому хлеб пришлось бросить, только так собака смогла взять его.

Каждый день Володя кормил собаку хлебом, но ближе друг другу они так и не стали. И он подумал, что и собака тоже стала жертвой времени. Володя знал, что некоторые ссыльные питались собаками, наверно, и эта попадала к ним в руки, но смогла убежать и навсегда потеряла доверие к человеку. Володя кормил этого пса и чувствовал, что значит и сам имеет право жить и есть.

В то время застрелился начальник станции, который по долгу службы был вынужден ходить вдоль вокзального скверика. «Он не догадался найти для себя несчастную собачонку, чтоб кормить каждый день, отрывая хлеб от себя»

Хлеб для собаки краткое содержание

Детство Владимира Тендрякова прошло в безрадостную эпоху послереволюционной России и сталинских репрессий, весь ужас которых остался в его памяти мрачным следом детских воспоминаний, составивших основу рассказа “Хлеб для собаки”. Возможно, именно эффект детских впечатлений помог автору столь ясно и непредвзято описать события, происходившие в небольшом пристанционном поселке, в котором и прошли первые годы его жизни.

А происходило там то же, что и во многих других подобных поселках: раскулаченные “зажиточные”

Дети наблюдали за смертью “куркулей” (так там называли “живущих” в березнячке).

Для усиления впечатления, производимого картиной, автор прибегает к методу антитезы. Владимир

В этом отрывке мы видим противопоставление ломких, лучистых рук гладкому, сильному стволу березы. Подобный прием приводит к усилению восприятия как отдельных фрагментов, так и всей картины.

Вслед за этим описанием следует философский вопрос начальника станции, по долгу службы вынужденного следить за “куркулями” : “Что же вырастет из таких детей? Любуются смертью. Что за мир станет жить после нас?

Что за мир?…”. Подобный вопрос звучит как бы от самого автора, который спустя много лет поражается тому, как он, впечатлительный мальчик, не сошел с ума при виде подобной сцены. Но далее он вспоминает, что ранее уже являлся свидетелем того, как голод заставлял “опрятных” людей идти на публичные унижения.

Это несколько “обмозолило” его душу.

Обмозолило, но не настолько, чтобы остаться равнодушным к этим голодающим людям, будучи сытым. Да, он знал, что быть сытым это стыдно, и старался не показывать этого, но все же тайком он выносил остатки своей еды “куркулям”. Так продолжалось некоторое время, но потом число попрошаек стало расти, а прокормить более двух человек мальчик уже не мог. И тогда случился срыв “излечение”, как его назвал сам автор.

В один день у забора его дома собралось множество голодных. Они встали на пути возвращавшегося домой мальчика и стали просить еды. И вдруг… “У меня потемнело в глазах.

Из меня рыдающим галопом вырвался чужой дикий голос: – Уходите! Уходите! Сволочи!

Гады! Кровопийцы! Уходите! (…) Остальные разом потухнув, опустив руки, начали поворачиваться ко мне спинами, расползаясь без спешки, вяло.

А я не мог остановиться и кричал рыдающе.” Как эмоционально описан этот эпизод! Какими простыми, распространенными в жизненном обиходе словами, всего в нескольких фразах Тендряков передает эмоциональный надрыв ребенка, его страх и протест, соседствующие с покорностью и безнадежностью обреченных людей. Именно благодаря простоте и удивительно точному выбору слов, в воображении читателя с необычайной яркостью вырисовываются картины, о которых повествует Владимир Тендряков.

Итак, этот десятилетний мальчик исцелился, но полностью ли? Да, он больше не вынес бы куска хлеба стоящему под его окном умирающему от голода “куркулю”. Но была ли при том спокойна его совесть?

Он не спал по ночам, он думал: “Я дурной мальчишка, ничего не могу с собой поделать жалею своих врагов!” И тут появляется собака. Вот оно самое голодное существо в поселке! Володя хватается за нее, как за единственный способ не сойти с ума от ужаса сознания того, что он ежедневно “съедает” жизни нескольких людей.

Мальчик кормит эту несчастную собаку, которая не существует ни для кого, но понимает, что “не облезщего от голода пса кормил я кусками хлеба, а свою совесть”. Можно было бы завершить рассказ на этой, сравнительно радостной, ноте. Но нет, автор включил еще один эпизод, усиливающий тяжелое впечатление. “В тот месяц застрелился начальник станции, которому по долгу службы приходилось ходить в красной шапке вдоль вокзального скверика.

Он не догадался найти для себя несчастную собачонку, чтоб кормить каждый день, отрывая хлеб от себя” Так заканчивается рассказ. Но, даже после этого, читателя еще долго не покидают ощущения ужаса и морального опустошения, вызванные всеми страданиями, которые невольно, благодаря мастерству автора, он переживал вместе с героем. Как я уже отметила, в этом рассказе поражает способность автора передавать не только события, но и чувства. “Глаголом жги сердца людей”. Такое наставление истинному поэту звучит в стихотворении А. С. Пушкина “Пророк”.

И Владимиру Тендрякову это удалось. Он сумел не только красочно изложить свои детские воспоминания, но и пробудить сострадание и сопереживание в сердцах читателей.