Умберто Эко. «Имя розы»

Этот плодотворный литератор пишет как на итальянском, так и на английском языках. Добавив несколько фактов для полного представления об этой личности, можно вспомнить интересные рассказы Умберто Эко о самом себе. Из них возникает немного эксцентричный человек, который, чтобы доказать, что он не суеверный, умышленно бегает навстречу черным котам или назначает экзамены на 13-е, чтобы посмеяться над испуганными студентами. Каждую свою книгу писатель заканчивал к своему дню рождения (он родился 5 января 1932 года), а если не успевал этого сделать, то умышленно «оттягивал» к следующему году.

В 1959 году Эко становится старшим редактором раздела «литература нон фикшн» миланского издательства «Бомпьяни» (где работал до 1975 года) и начинает сотрудничать с журналом «Verri», выступая с ежемесячной колонкой. Статьи, напечатанные в «Verri», составили подборку «Diario minima» (1963), озаглавленную согласно рубрике, которую вел Эко, а почти через три десятилетия вышла в свет вторая подборка «Diario minima» (1992).

Со временем начинается и чрезвычайно интенсивная преподавательская академическая деятельность Эко. Он читает лекции по эстетике на факультете литературы и философии Туринского университета и на архитектурном факультете Миланского политехнического института в 1961-1964 годах.

В разное время был профессором визуальных коммуникаций архитектурного факультета Флорентийского университета, профессором семиотики Миланского политехнического института, Болонского университета до 1975 года, заведующим кафедрой семиотики Болонского университета, директором программ получения ученой степени по семиотике Болонского университета (1986-2002), членом Исполнительного научного комитета университета Сан-Марино (1989-1995), президентом Международного центра семиотичных и когнитивных исследований, профессором Колледжа де Франс в Париже (1992-1993), читал цикл Нортоновских лекций в Гарвардском университете. Был избран президентом Высшей школы гуманитарных исследований Болонского университета, Итальянского института гуманитарных наук. Кроме того, читал курсы лекций в Нью-Йоркском, Йельском, Колумбийском университетах, в университете Сан-Диего.

Кроме семинаров и лекций, прочитанных в итальянских университетах и разных учреждениях, выступал с лекциями и вел семинары в разных университетах всего мира, а также в таких культурных центрах, как Библиотека конгресса США и Союз писателей СССР. Такие напряженные академические занятия, как не удивительно, не мешали научной работе. Популярность к Эко-семиотику пришла после публикации книги «Opera aperta» (1962), где он размышляет о общих проблемах культуры.

В научных работах, которые часто написаны с юмором, показывается необыкновенный характер Умберто Эко и потому их всегда приятно читать. Конечно, кроме юмора, теоретик привлекает своей эрудицией, побуждает к собственным поискам и раздумьям, и его исследования, как правило, являются научной «провокацией» в наилучшем понимании этого слова (в частности, в работах «Отсутствующая структура», «Открытое произведение», «Границы интерпретации», «Интерпретации повествовательных текстов»). Много сделал ученый для осмысления таких явлений, как постмодернизм и массовая культура. Постмодернизм, согласно Эко, не столько явление, которое имеет строго фиксированные хронологические рамки, а, скорее, определенное духовное состояние, особого рода игра, участие в которой возможно и в том случае, если участник не воспринимает постмодернистской иронии, интерпретируя предложенный текст особенно серьезно.

Однако всемирная слава пришла не к Эко-ученому, а к Эко-прозаику. Первый его роман «Имя розы» (1980), сразу попал в список бестселлеров. По признанию автора, он сначала хотел написать детективную историю из современной жизни, но потом решил, что ему будет намного интереснее выстраивать детективный сюжет на фоне средневековых декораций. Действие романа разворачивается в монастыре в XIV столетии, где происходит ряд таинственных убийств, которые, как думают, являются дьявольскими происками.

Но францисканец Вильгельм Баскервильский, наставник юного Адсона, от лица которого ведется повествование, путем логических умозаключений приходит к выводу, что если дьявол и причастен к убийствам, то лишь косвенно. Несмотря на то, что, в конце концов, много логических загадок этим средневековым двойником Шерлока Холмса (о чем свидетельствует не только его логический метод, но и само имя) разгаданы, содержание ряда убийств он понял неправильно, а потому и не смог предотвратить ни одно из преступлений, которые осуществились во время его пребывания в монастыре.У любого текста множество прочтений, словно говорит романист.

Этому оказывало содействие то, что роль Вильгельма Баскервильского сыграл знаменитый актер Шон Коннери, а съемки проходили в монастыре Эбербах под Франкфуртом, где в полной мере сохранилась атмосфера Средневековья. Несмотря на многочисленные награды и успех фильма в прокате, сам Умберто Эко остался недоволен воплощением своей книги на экране. С тех пор он ни разу не дал разрешение на экранизацию своих произведений. Отказал он даже Стэнли Кубрику, хотя впоследствии сожалел об этом.

Девять лет после выхода в свет, по итогам национальных опросов, книга держалась на первом месте в «горячей двадцатке недели» (на последнее место в той же двадцатке итальянцы почтительно помещают «Божественную комедию»). Отмечалось, что, благодаря широкому распространению книги Эко, сильно увеличивается число студентов, записывающихся на отделение истории средневековья. Не обошел роман читателей Турции, Японии, Восточной Европы; был захвачен на довольно большой период и североамериканский книжный рынок, что очень редко удается европейскому писателю.

Имя розы

В руки будущему переводчику и издателю «Записки отца Адсона из Мелька» попадают в Праге в 1968 г. На титульном листе французской книги середины прошлого века значится, что она представляет собой переложение с латинского текста XVII в., якобы воспроизводящего, в свою очередь, рукопись, созданную немецким монахом в конце XIV в. Разыскания, предпринятые в отношении автора французского перевода, латинского оригинала, а также личности самого Адсона не приносят результатов. Впоследствии и странная книга (возможно — фальшивка, существующая в единственном экземпляре) исчезает из поля зрения издателя, добавившего к недостоверной цепочке пересказов этой средневековой повести ещё одно звено.

На склоне лет монах-бенедиктинец Адсон вспоминает события, очевидцем и участником которых ему довелось быть в 1327 г. Европу сотрясают политические и церковные раздоры. Император Людовик противостоит папе римскому Иоанну XXII. В то же время папа ведёт борьбу с монашеским орденом францисканцев, в котором возобладало реформаторское движение нестяжателей-спиритуалов, до того подвергавшихся со стороны папской курии жестоким гонениям. Францисканцы объединяются с императором и становятся значительной силой в политической игре.

В эту смуту Адсон, тогда ещё юноша-послушник, сопровождает в путешествии по городам и крупнейшим монастырям Италии английского францисканца Вильгельма Баскервильского. Вильгельм — мыслитель и богослов, испытатель естества, знаменитый своим мощным аналитическим умом, друг Уильяма Оккама и ученик Роджера Бэкона — выполняет задание императора подготовить и провести предварительную встречу между имперской делегацией францисканцев и представителями курии. В аббатство, где она должна состояться, Вильгельм и Адсон приходят за несколько дней до прибытия посольств. Встреча должна иметь форму диспута о бедности Христа и церкви; её цель — выяснить позиции сторон и возможность будущего визита генерала францисканцев к папскому престолу в Авиньон.

Ещё не вступив в монастырские пределы, Вильгельм удивляет монахов, вышедших на поиски убежавшей лошади, точными дедуктивными умозаключениями. А настоятель аббатства сразу же обращается к нему с просьбой провести расследование о случившейся в обители странной смерти. Тело молодого монаха Адельма было найдено на дне обрыва, возможно, он был выброшен из башни нависающей над пропастью высокой постройки, называемой здесь Храмина. Аббат намекает, что ему известны подлинные обстоятельства гибели Адельма, однако он связан тайной исповеди, и поэтому истина должна прозвучать из других, незапечатанных уст.

Но в ту же ночь в бочке со свежей кровью заколотых свиней обнаружен труп Венанция. Вильгельм, изучая следы, определяет, что убили монаха где-то в другом месте, скорее всего в Храмине, и бросили в бочку уже мёртвым. Но на теле между тем нет ни ран, ни каких-либо повреждений или следов борьбы.

Заметив, что Бенций взволнован более других, а Беренгар откровенно испуган, Вильгельм немедленно допрашивает обоих. Беренгар признается, что видел Адельма в ночь его гибели: лицо рисовальщика было как лицо мертвеца, и Адельм говорил, что проклят и обречён на вечные муки, которые описал потрясённому собеседнику весьма убедительно. Бенций же сообщает, что за два дня до смерти Адельма в скриптории произошёл диспут о допустимости смешного в изображении божественного и о том, что святые истины лучше представлять в грубых телах, чем в благородных. В пылу спора Беренгар ненароком проговорился, хотя и весьма туманно, о чем-то тщательно скрываемом в библиотеке. Упоминание об этом было связано со словом «Африка», а в каталоге среди обозначений, понятных только библиотекарю, Бенций видел визу «предел Африки», но когда, заинтересовавшись, спросил книгу с этой визой, Малахия заявил, что все эти книги утеряны. Рассказывает Бенций и о том, чему стал свидетелем, проследив за Беренгаром после диспута. Вильгельм получает подтверждение версии самоубийства Адельма: видимо, в обмен на некую услугу, которая могла быть связана с возможностями Беренгара как помощника библиотекаря, последний склонил рисовальщика к содомскому греху, тяжести которого Адельм, однако, не мог вынести и поспешил исповедаться слепому Хорхе, но вместо отпущения получил грозное обещание неминуемого и страшного наказания. Сознание здешних монахов слишком возбуждено, с одной стороны, болезненным стремлением к книжному знанию, с другой — ужасающей постоянно памятью о дьяволе и аде, и это зачастую заставляет их видеть буквально воочию что-то, о чем они читают или слышат. Адельм считает себя уже попавшим в ад и в отчаянии решается свести счёты с жизнью.

Вильгельм пытается осмотреть рукописи и книги на столе Венанция в скриптории. Но сначала Хорхе, потом Бенций под разными предлогами отвлекают его. Вильгельм просит Малахию поставить кого-нибудь у стола на страже, а ночью вместе с Адсоном возвращается сюда через обнаруженный подземный ход, которым пользуется библиотекарь после того, как запирает вечером изнутри двери Храмины. Среди бумаг Венанция они находят пергамент с непонятными выписками и знаками тайнописи, но на столе отсутствует книга, которую Вильгельм видел здесь днём. Кто-то неосторожным звуком выдаёт своё присутствие в скриптории. Вильгельм бросается в погоню и внезапно в свет фонаря попадает выпавшая у беглеца книга, но неизвестный успевает схватить её раньше Вильгельма и скрыться.

По ночам библиотеку крепче замков и запретов охраняет страх. Многие монахи верят, что в темноте среди книг бродят ужасные существа и души умерших библиотекарей. Вильгельм скептически относится к подобным суевериям и не упускает возможности изучить хранилище, где Адсон испытывает на себе действие порождающих иллюзии кривых зеркал и светильника, пропитанного вызывающим видения составом. Лабиринт оказывается сложнее, чем предполагал Вильгельм, и только благодаря случаю им удаётся обнаружить выход. От встревоженного аббата они узнают об исчезновении Беренгара.

Мёртвого помощника библиотекаря находят только через сутки в купальне, расположенной рядом с монастырской лечебницей. Травщик и лекарь Северин обращает внимание Вильгельма, что на пальцах у Беренгара остались следы какого-то вещества. Травщик говорит, что видел такие же и у Венанция, когда труп отмыли от крови. К тому же язык у Беренгара почернел — очевидно, монах был отравлен, прежде чем захлебнулся в воде. Северин рассказывает, что когда-то давно держал у себя чрезвычайно ядовитое зелье, свойств которого не знал и сам, и оно пропало потом при странных обстоятельствах. О яде было известно Малахии, аббату и Беренгару. Тем временем в монастырь съезжаются посольства. С папской делегацией прибывает инквизитор Бернард Ги. Вильгельм не скрывает своей неприязни к нему лично и его методам. Бернард объявляет, что отныне сам будет заниматься расследованием происшествий в обители, от которых, по его мнению, сильно попахивает дьявольщиной.

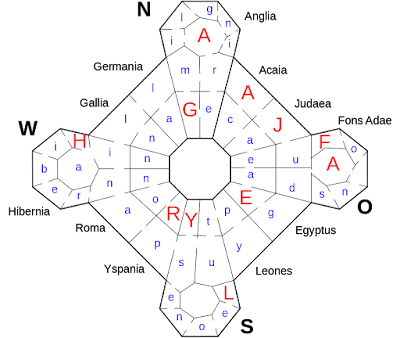

Вильгельм и Адсон снова проникают в библиотеку, чтобы составить план лабиринта. Выясняется, что комнаты хранилища обозначены буквами, из которых, если проходить в определённом порядке, составляются условные слова и названия стран. Обнаружен и «предел Африки» — замаскированная и наглухо закрытая комната, однако они не находят способа войти в неё. Бернардом Ги задержаны и обвинены в колдовстве помощник лекаря и деревенская девушка, которую тот приводит по ночам ублажать похоть своего патрона за остатки монастырских трапез; накануне повстречался с ней и Адсон и не мог устоять перед искушением. Теперь участь девушки решена — как ведьма она пойдёт на костёр.

Братская дискуссия между францисканцами и представителями папы переходит в вульгарную драку, во время которой Северин сообщает оставшемуся в стороне от побоища Вильгельму, что нашёл у себя в лаборатории странную книгу. Их разговор слышит слепой Хорхе, но и Бенций догадывается, что Северин обнаружил нечто, оставшееся от Беренгара. Возобновившийся было после общего замирения диспут прерывается известием, что травщик найден в лечебнице мёртвым и убийца уже схвачен.

Череп травщика проломлен стоявшим на лабораторном столе металлическим небесным глобусом. Вильгельм ищет на пальцах Северина следы того же вещества, что у Беренгара и Венанция, но руки травщика обтянуты кожаными перчатками, используемыми при работах с опасными препаратами. На месте преступления застигнут келарь Ремигий, который тщетно пытается оправдаться и заявляет, что пришёл в лечебницу, когда Северин был уже мёртв. Бенций говорит Вильгельму, что вбежал сюда одним из первых, потом следил за входящими и уверен: Малахия уже был здесь, выжидал в нише за пологом, а после незаметно смешался с другими монахами. Вильгельм убеждён, что большую книгу никто не мог вынести отсюда тайно и, если убийца — Малахия, она должна все ещё находиться в лаборатории. Вильгельм и Адсон принимаются за поиски, но упускают из виду, что иногда древние рукописи переплетались по нескольку в один том. В результате книга остаётся незамеченной ими среди других, принадлежавших Северину, и попадает к более догадливому Бенцию.

На требование Вильгельма отдать книгу Бенций отвечает, что, даже не начиная читать, вернул её Малахии, от которого получил предложение занять освободившееся место помощника библиотекаря. Через несколько часов, во время церковной службы, Малахия в судорогах умирает, язык у него чёрен и на пальцах уже знакомые Вильгельму следы.

Аббат объявляет Вильгельму, что францисканец не оправдал его ожиданий и на следующее утро должен вместе с Адсоном покинуть обитель. Вильгельм возражает, что о монахах-мужеложцах, сведение счетов между которыми настоятель и считал причиной преступлений, он знает уже давно. Однако истинная причина не в этом: умирают те, кому известно о существовании в библиотеке «предела Африки». Аббат не может утаить, что слова Вильгельма навели его на какую-то догадку, но тем твёрже настаивает на отъезде англичанина; теперь он намерен взять дело в свои руки и под свою ответственность.

Но и Вильгельм не собирается отступать, ибо подошёл к решению вплотную. По случайной подсказке Адсона удаётся прочитать в тайнописи Венанция ключ, открывающий «предел Африки». На шестую ночь своего пребывания в аббатстве они вступают в тайную комнату библиотеки. Слепой Хорхе дожидается их внутри.

Вильгельм предполагал встретить его здесь. Сами недомолвки монахов, записи в библиотечном каталоге и некоторые факты позволили ему выяснить, что Хорхе когда-то был библиотекарем, а почувствовав, что слепнет, обучил сначала первого своего преемника, потом — Малахию. Ни тот ни другой не могли работать без его помощи и не ступали ни шагу, не спросясь у него. Аббат также был от него в зависимости, поскольку получил своё место с его помощью. Сорок лет слепец является полновластным хозяином обители. И он считал, что некоторые из рукописей библиотеки должны навсегда остаться скрытыми от чьих-либо глаз. Когда же по вине Беренгара одна из них — может быть, самая важная — покинула эти стены, Хорхе приложил все усилия, чтобы вернуть её обратно. Эта книга — вторая часть «Поэтики» Аристотеля, считающаяся утраченной и посвящённая смеху и смешному в искусстве, риторике, в мастерстве убеждения. Ради того, чтобы её существование осталось в тайне, Хорхе не задумываясь идёт на преступление, ибо убеждён: если смех будет освящён авторитетом Аристотеля, рухнет вся устоявшаяся средневековая иерархия ценностей, и культура, пестуемая в удалённых от мира монастырях, культура избранных и посвящённых, будет сметена городской, низовой, площадной.

На глазах у Адсона богатейшая обитель превращается в пепелище. Аббатство горит трое суток. К исходу третьего дня монахи, собрав немногое, что удалось спасти, оставляют дымящиеся руины как место, проклятое Богом.

Понравился ли пересказ?

Ваши оценки помогают понять, какие пересказы написаны хорошо, а какие надо улучшить. Пожалуйста, оцените пересказ:

Что скажете о пересказе?

Что было непонятно? Нашли ошибку в тексте? Есть идеи, как лучше пересказать эту книгу? Пожалуйста, пишите. Сделаем пересказы более понятными, грамотными и интересными.

Умберто Эко «Имя розы»: обзор книги

Пост навеян прочтением романа Умберто Эко «Имя розы» ( Umberto Eco » Il nome della rosa » ).

Справка

Автор: Умберто Эко

Полное название: «Имя розы»

Язык оригинала: итальянский

Год публикации: 1980

Количество страниц (А4): 380

Краткое содержание романа Умберто Эко «Имя розы»

Описываемые в романе события происходят в XIV веке нашей эры в средневековом итальянском монастыре. В богатый бенедиктинский монастырь прибывает известный религиозный деятель того времени Вильгельм Баскервильский со своим помощником Адсоном Отрантским (именно с его слов нам преподносятся все произошедшее).

Вильгельм прибыл в монастырь, чтобы подготовить встречу между представителями папы римского и главы ордена францисканцев, к которому сам принадлежит. Встреча нужна для детального обсуждения встречи, что важно и для папы римского, желающего и для ордена францисканцей.

Аильгельм приступает к расследованию и обнаруживает, что все следы ведут именно в библиотеку: именно там работал переписчиком Адельм, там же работали последующие жертвы, коих было еще несколько уже во время пребывания в монастыре Вильгельма. Вильгельм и Адсон выясняют, что во всем виновата некая загадочная книга, которую так сильно хотели раздобыть все погибшие. Они находят тайный ход в библиотеку, но их посещение заканчивается достаточно бесславно: они попадают в несколько ловушек, устроенных неизвестным, а также теряются в лабиринте из комнат. Сыщики решают, что разгадать тайну можно и снаружи. И это им действительно удается: они составляют предполагаемый план лабиринтов библиотеки, который потом оказывается полностью верным.

Тем временем в монастырь приезжают представители ордена францисканцев и папы римского. Главным пунктом расхождения позиций папы и ордена являлся вопрос о бедности Христа: францисканцы считали, что Христос не владел никакой собственностью, в то время как папа и его окружение утопали в роскоши и считали это опасной ересью (за что в те времена могли сжечь на костре). Инквизитор Бернард Ги, возглавляющий делегацию предствителей папы, берет на себя охрану порядка в монастыре. Очень скоро он выходит на след Сальвадора и Ремигия и выясняет, что они входили в жестокую секту Дольчина, который был сожжен на костре. Поимка еретиков подорвала позиции францисканцев и встреча была фактически сорвана. Представители сторон разъезжаются. Вильгельм же очень близко подожел к разгадке тайны библиотеки, но аббат запрещает ему продолжать расследование и просит его покинуть монастырь.

Адсон и Вильгельм покидают пожарище, чтобы вскоре расстаться навсегда.

Смысл

«Имя розы» Умберто Эко предстает перед нами и как детектив, и как исторический роман. Немало в книге и философско-религиозных вопросов, в наше время имеющих весьма сомнительную актуальность.

Вывод

Что бы ни говорили фанаты книги «Имя розы» Умберто Эко, читать его тяжело. Мне, например, было непросто найти время и место для этого (в метро и бассейне, куда вожу дочь, это делать крайне сложно). Очень утомили бесконечные описания и неоправданно частое употребление старых слов. Главного злодея же угадать было очень просто, я сделал это еще странице на семидесятой. В общем, книга меня не очень зацепила, это точно не самый лучший детектив и уж точно не самый лучший роман, которые я читал. Тем не менее, не могу сказать, что зря потратил время. Почитайте и вы 🙂

apetrochenkov

apetrochenkov

Александр Петроченков

Известный итальянский философ, писатель, публицист, профессор семиотики Болонского университета Умберто Эко (1932-2016) скончался 19 февраля, что и послужило для меня поводом перечитать его непростой роман «Имя розы». Это был первый роман Умберто Эко, впервые опубликованный на итальянском в 1980 году. Роман весьма сложен и многослоен. Для понимания разных аспектов этого произведения, его необходимо перечитывать. Читатель участвует в интеллектуальной игре, предложенной автором.

Действие происходит в конце ноября 1327 года в бенедиктинском монастыре в неназванной местности где-то в центре Европы с туманным указанием на границу Лигурии, Пьемонта и Франции, то есть где-то на северо-западе Италии. Сюжет романа разворачивается в течение семи дней и, соответственно, семи глав романа.

Главным героям, Вильгельму Баскервильскому и его юному спутнику Адсону Мелькскому, приходится расследовать гибель монаха Адельма Отрантского. Англичанин Вильгельм, чьей первоначальной целью была подготовка встречи между теологами папы Иоанна XXII и императора Людовика IV Баварского, берет на себя обязанности сыщика. Оказавшись в монастыре, ему приходится подтвердить свою репутацию учёного мужа и в прошлом знаменитого инквизитора.

Настоятель монастыря Аббон не допускает героев в библиотеку, которая играет центральную роль в романе. Монастырская библиотека бесценна — это самое богатое собрание книг и знаний в христианском мире. Монастырь фактически является средневековым издательством — монахи постоянно занимаются переписыванием и иллюстрированием книг. Между тем есть версия, что Адельм выпал именно из окна книгохранилища.

Библиотека — сложный лабиринт, расположенный на третьем этаже Храмины — башни, поражающей Адсона своими размерами, великолепием и символичностью архитектурной формы. На втором этаже находится скрипторий, в котором монахи переписывают рукописи. Тут столкнулись две монастырские партии — итальянцы и иностранцы. Первые ратуют за свободный доступ ко всем книгам, за работу с народным языком, вторые же — консерваторы — получили руководящие места (немец Малахия — библиотекарь, его помощник — англичанин Беренгар, и «серый кардинал» — испанец Хорхе) и не разделяют стремлений итальянцев. Вильгельм и Адсон тайно проникают в библиотеку ночью, чтобы уяснить причину происходящего. Герои плутают, встречают призраков, на поверку оказавшихся ловушками, ухищрением человеческого разума. С трудом выбравшись из лабиринта, Вильгельм и Адсон сомневаются в своих силах и решают раскрыть загадку лабиринта «снаружи».

В следующую ночь молодой Адсон самостоятельно, движимый душевным возбуждением, проникает в библиотеку, благополучно спускается на первый этаж, где находится кухня, и встречает там девушку, которая отдавалась келарю за еду. С ней у Адсона происходит любовная связь, предосудительная для послушника. Впоследствии, потеряв свою возлюбленную, он лишен последнего утешения — плакать, произнося её имя. Этот эпизод прямо связан с названием романа. Но есть версия, что название романа отсылает к риторическому вопросу в споре реалистов с номиналистами — «Что остается от имени розы, после того как исчезнет роза?»

В монастыре собираются представители императора — в основном францисканцы (как и брат Вильгельм) во главе с генералом ордена — Михаилом Цезенским, и посольство папы во главе с инквизитором Бернардом Ги и поджеттским кардиналом. Официальной целью встречи является обсуждение условий, на которых Михаил Цезенский сможет прибыть в Авиньон к папе Иоанну для дачи объяснений. Папа считает ересью провозглашенную Перуджийским капитулом ордена францисканцев доктрину о том, что Христос и апостолы не имели никакой собственности, в то время как император — противник папы — поддержал решения капитула.

Диспут о бедности Христа только повод, за которым скрывается напряжённая политическая интрига. По словам Вильгельма, «…вопрос не в том, был ли Христос беден, а в том, должна ли быть бедной церковь. А бедность применительно к церкви не означает — владеть ли ей каким-либо добром или нет. Вопрос в другом: вправе ли она диктовать свою волю земным владыкам?» Михаил искренне ищет примирения, но Вильгельм с самого начала не верит в успех встречи, что впоследствии полностью подтверждается. Для делегации папы, и в особенности для Бернарда Ги (или Гвидони, как зовут его итальянцы) нужен лишь повод, чтобы подтвердить справедливость обвинений францисканцев-миноритов в ереси. Этим поводом становится допрос келаря Ремигия Варагинского и Сальватора, бывших в своё время еретиками-дольчинианами.

Вильгельм не смог найти убийцу, и французские лучники, подчинённые Бернарду, берут монастырь под свой контроль. Вильгельм и Адсон вновь проникают в библиотеку, открывают в лабиринте комнат систему и находят зеркало — вход в «предел Африки», куда ведут все следы книги — причины всех преступлений. Дверь не открылась, и при возвращении в кельи герои становятся свидетелями поимки Бернардом Ги «виновных» — приготовившегося к любовному колдовству монаха Сальватора и девушки, бывшей с Адсоном.

Наступает шестой и последний день, посольства отъезжают, но до того становятся свидетелями очередной таинственной смерти — библиотекаря Малахии. Вильгельм просит аудиенции у аббата, в конце которой Аббон предлагает ему покинуть монастырь к утру. К вечерне не является и сам настоятель, и в возникшем смятении Вильгельм и Адсон возвращаются в библиотеку, находят ключ и проникают в «предел Африки».

В «пределе Африки» они находят слепца Хорхе с единственным сохранившимся экземпляром второй книги «Поэтики» Аристотеля. Происходит спор, в ходе которого слепой аргументирует сокрытие этого произведения, а Вильгельм — необходимость его открытия миру. Хорхе Бургосский увидел в книге главного своего врага, так как в ней безупречно доказана необходимость смеха. Главный довод слепца — Иисус не смеялся никогда. Слепой старец тушит свет, а в «пределе Африки» нет окон. В темноте следует погоня по книгохранилищу, затем он на глазах у Вильгельма и Адсона вырывает у героев масляную лампу и поджигает библиотеку. Она горит, за ней занимается вся Храмина, огонь перекидывается на остальные строения. В огне сгорает Хорхе и замкнутый им в «пределе Африки» аббат. Все старания монахов потушить пожар тщетны. Адсону на ум приходит образ из жития святого Августина — мальчик, ложкой вычерпывающий море.

Адсон и Вильгельм покидают пепелище и вскоре расстаются. В зрелом возрасте Адсон возвращается в то место, где был монастырь, собирая лоскутки чудом сохранившихся страниц. Уже в старости, в конце века он дописывает воспоминания, готовясь к встрече с Богом.

Книга демонстрирует схоластический метод, который весьма распространенный в XIVвеке. Вильгельм показывает мощь дедуктивного рассуждения. Решение центральной тайны убийства зависит от содержания таинственной книги — второго тома труда Аристотеля о комедии, единственный экземпляр которой сохранился в монастырской библиотеке и погибает там при пожаре.

Роман воплощает на практике идеи Умберто Эко о постмодернистском произведении. Рассуждения об отсутствии единственной истины — типичный постмодернизм. Роман включает несколько смысловых пластов, доступных разной читательской аудитории. На поверхности для самой широкой аудитории «Имя розы» — сложно построенный детектив в исторических декорациях. Для более узкой — исторический роман со множеством уникальных сведений об эпохе, средневековой истории и христианстве, лишь отчасти сдобренный декоративным детективным сюжетом. Для ещё более узкой — философско-культурологическое размышление об отличии средневекового мировоззрения от современного, о природе и назначении литературы, её соотношении с религией, о месте того и другого в истории и культуре человечества. Круг содержащихся в романе аллюзий исключительно широк.

Главный герой книги Вильгельм Баскервильский, с одной стороны, некоторыми своими чертами указывает отчасти на Уильяма Оккама, отчасти на Ансельма Кентерберийского, с другой — явно отсылает к Шерлоку Холмсу, пользуясь его дедуктивным методом. А его молодой спутник Адсон — это Ватсон. Главный противник, слепой монастырский библиотекарь Хорхе — сложная пародия на образ классика постмодернистской литературы Хорхе Луиса Борхеса, который был директором национальной библиотеки Аргентины, а к старости ослеп. Борхесу принадлежит впечатляющий образ цивилизации как «вавилонской библиотеки», из которого, возможно, и вырос весь роман Умберто Эко.

В 1986 году роман «Имя розы» был экранизирован. Режиссёр Жан-Жак Анно. Роль Вильгельма Баскервильского исполнил Шон Коннери, Адсона — Кристиан Слэйтер. Несмотря на многочисленные награды и успех фильма в прокате, Умберто Эко остался недоволен воплощением своей книги на экране. С тех пор он не давал разрешения на экранизацию своих произведений. Он отказал даже Стэнли Кубрику, хотя впоследствии сожалел об этом.

Умберто Эко. Имя розы (Il nome della rosa) / Перевод: Елена Костюкович. — М.: Астрель, Corpus, 2011. — 672 с. — Твердый переплет. — Тираж 40000 экз.

apetrochenkov

apetrochenkov