Что нужно знать о славянах

Коллектив авторов

Славяне – крупнейшая этническая общность Европы, но что мы на самом деле о них знаем? Историки до сих пор спорят и о том, от кого они произошли, и о том, где находилась их родина, и откуда пошло самоназвание «славяне».

Оглавление

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Что нужно знать о славянах предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Что скрывает история славян

Славяне — крупнейшая этническая общность Европы, но что мы на самом деле о них знаем? Историки до сих пор спорят и о том, от кого они произошли, и о том, где находилась их родина, и откуда пошло самоназвание «славяне».

Существует множество гипотез о происхождении славян. Кто-то относит их к скифам и сарматам, пришедшим из Средней Азии, кто-то к ариям, германцам, другие и вовсе отождествляют с кельтами. Все гипотезы происхождения славян можно поделить на две основные категории, прямо противоположные друг другу. Одна из них — хорошо известная «норманнская», была выдвинутая в XVIII веке немецкими учеными Байером, Миллером и Шлецером, хотя впервые подобные идеи появились еще в период царствования Ивана Грозного.

Суть заключалась в следующем: славяне — индоевропейский народ, входивший некогда в «германо-славянскую» общность, но отколовшийся от германцев в ходе Великого переселения народов. Оказавшиеся на периферии Европы и отрезанные от преемственности римской цивилизации, они весьма отстали в развитии, настолько, что не смогли создать собственного государства и пригласили варягов, то есть викингов, править ими.

В основе этой теории лежит историографическая традиция «Повести временных лет» и знаменитая фраза: «Велика земля наша, богата, но наряду в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». Такая категорическая трактовка, в основу которой вкладывалась очевидная идеологическая подоплека, не могла не вызвать критики. Сегодня археология подтверждает наличие прочных межкультурных связей между скандинавами и славянами, но едва ли говорит о том, что первые сыграли решающую роль в становлении древнерусского государства. Но споры о «норманнском» происхождении славян и Киевской Руси не утихают, и по сей день.

Вторая теория этногенеза славян, напротив, носит патриотический характер. И, кстати, она намного старше норманнской — одним из ее основоположником был хорватский историк Мавро Орбини, написавший в конце XVI-начале XVII века работу под названием «Славянское царство». Точка зрения у него была весьма неординарная: к славянам он отнес вандалов, бургундов, готов, остготов, вестготов, гепидов, гетов, аланов, верлов, аваров, даков, шведов, норманнов, финнов, укров, маркоманов, квадов, фракийцев и иллирийцев и многих других: «Все они были одного и того же славянского племени, как это будет видно в дальнейшем».

Их исход из исторической родины Орбини датирует 1460 годом до нашей эры. Где только они после этого не успели побывать: «Славяне воевали почти со всеми племенами мира, нападали на Персию, правили Азией и Африкой, сражались с египтянами и Александром Великим, покорили Грецию Македонию и Иллирию, заняли Моравию, Чехию, Польшу и побережья Балтийского моря».

Ему вторили многие придворные книжники, которые создали теорию происхождения славян от древних римлян, а Рюрика от императора Октавиана Августа. В XVIII веке русский историк Татищев опубликовал так называемую «Иоакимовскую летопись», которая, в противовес «Повести временных лет», отождествляла славян с древними греками.

Обе эти теории (хоть в каждой из них есть отголоски правды), представляют собой две крайности, которым свойственна вольная трактовка исторических фактов и сведений археологии. Их критиковали такие «великаны» отечественной истории, как Б. Греков, Б. Рыбаков, В. Янин, А. Арциховский, утверждая, что историк должен в своих исследованиях упираться не на свои предпочтения, а на факты. Впрочем, историческая фактура «этногенеза славян», и по сей день, настолько неполна, что оставляет множество вариантов для спекуляций, без возможности окончательно ответить на главный вопрос: «кто же все-таки эти славяне?»

Следующая наболевшая проблема историков — возраст славянского этноса. Когда же славяне все-таки выделились как единый народ из общеевропейской этнической «катавасии»? Первая попытка ответить на этот вопрос принадлежит автору «Повести временных лет» — монаху Нестору. Взяв за основу библейское предание, он начал историю славян с вавилонского столпотворения, разделившего человечество на 72 народа: «От сихъ же 70 и 2 языку бысть языкъ словенескъ…». Упомянутый выше Мавро Орбини щедро даровал славянским племенам пару-тройку лишних тысячелетий истории, датировав их исход из исторической родины 1496 годом: «В указанное время вышли из Скандинавии готы, и славяне…поскольку славяне и готы были одного племени. Итак, подчинив своей власти Сарматию, славянское племя разделилось на несколько колен и получило разные наименования: венеды, славяне, анты, верлы, аланы, массаеты…вандалы, готы, авары, росколаны, русские или московиты, поляке, чехи, силезцы, болгаре…Короче говоря, славянский язык слышен от Каспийского моря до Саксонии, от Адриатического моря до Германского, и во всех этих пределах лежит славянское племя».

Разумеется, подобных «сведений» историкам было недостаточно. Для изучения «возраста» славян была привлечена археология, генетика и лингвистика. В итоге, удалось добиться скромных, но все же результатов. Согласно принятой версии, славяне принадлежали к индоевропейской общности, которая, скорее всего, вышла из днепро-донецкой археологической культуры, в междуречье Днепра и Дона, семь тысяч лет назад во время каменного века. Впоследствии влияние этой культуры распространилось на территорию от Вислы до Урала, хотя точно локализовать ее пока никому не удалось. Вообще, говоря об индоевропейской общности, имеется ввиду не единые этнос или цивилизация, а влияние культур и лингвистическая схожесть. Около четырех тысяч лет до нашей эры она распалась на условные три группы: кельты и романцы на Западе, индо-иранцы на Востоке, а где-то посередине, в Центральной и Восточной Европе, выделилась еще одна языковая группа, из которой потом вышли германцы, балты и славяне. Из них, примерно в I тысячелетии до нашей эры начинает выделяться славянский язык.

Но сведений одной лингвистики мало — для определения единства этноса должна быть непрерывная преемственность археологических культур. Нижним звеном в археологической цепочке славян принято считать так называемую «культуру подклошовых погребений», получившую название от обычая накрывать кремированные останки крупным сосудом, по-польски «клеш», то есть, «верх дном». Она существовала в V-II веках до нашей эры между Вислой и Днепром. В каком-то смысле, можно сказать, что ее носители были самыми ранними славянами. Именно с нее удается выявить преемственность культурных элементов вплоть до славянских древностей раннего средневековья.

Где же все-таки появился на свет славянский этнос, и какую территорию можно назвать «исконно славянской»? Показания историков варьируются. Орбини, ссылаясь на ряд авторов, утверждает, что славяне вышли из Скандинавии: «Почти все авторы, блаженное перо которых донесло до потомков историю славянского племени, утверждают и заключают, что славяне вышли из Скандинавии…Потомки Иафета сына Ноя (к коим автор относит славян) двинулись в Европу на север, проникнув в страну называемую ныне Скандинавией. Там они неисчислимо размножились как указывает Святой Августин в своем «Граде Божьем», где пишет, что сыновья и потомки Иафета имели двести отчизн и занимали земли, расположенные к северу от горы Тавр в Киликии, по Северному океану, половину Азии, и по всей Европе вплоть до Британского океана».

Нестор называл древнейшую территорию славян — земли по нижнему течению Днепра и Паннонии. Поводом же для расселения славян с Дуная было нападение на них волохов. «По мнозехъ же времянех сели суть словени по Дунаеви, где есть ныне Угорьска земля и Болгарьска». Отсюда и дунайско-балканская гипотеза происхождения славян.

Жизнь и быт древних славян

Сейчас существует большое количество мнений и споров по поводу того, кто же такие славяне. Много навсегда утерянных исторических документов, которые могли бы пролить нам свет на происхождение славян. Ученых, которые в прошлые века, старались пролить больше света на нашу историю, подвергали гонениям и уничтожали их труды. Яркий тому пример – Ломоносов, который подвергся гонению со стороны иностранцев, засевших тогда в Академии наук России. А его исторические труды были переделаны немцем-историком до неузнаваемости и изданы после смерти Ломоносова. Но, несмотря на это, мы все равно по крупицам собираем и бережем все, что касается истории наших предков.

Принято считать, что древние славяне были варварами, полудикими племенами, история которых сравнительно молода. Но так ли это было на самом деле? Сейчас ведутся раскопки древних городов и артефактов на территории России и Украины:

Древние славяне: быт, нравы, обычаи, занятия

Письменность славян

Считается, что славяне долгое время были варварами, не имеющими своей письменности и жившими полудикими племенами. По поводу письменности сейчас ведутся споры, потому что есть предположения, что письменность в Древней Руси была еще до Кирилла и Мефодия. То есть до 9-10 веков на Руси существовала своя славянская письменность. А миссионеры Кирилл и Мефодий принесли свою письменность вместе с христианством. Историкам еще предстоит кропотливая работа по сбору доказательств ее существования. Помимо доказательств не маловажен и такой факт: как славяне до 9-10 века обходились без своей письменности? К этому времени они имели свою государственность, занимались внешней торговлей с другими государствами, заключали всевозможные договора, вели политику и войны с соседними государствами. И они не имели письменности? Выводы напрашиваются сами собой.

Быт и нравы восточных славян

Древние славяне не были варварами. Они никогда не отличались кровожадностью и особой жестокостью. Чего не скажешь о древних римлянах, греках и византийцах. Стоит только заглянуть в историю этих народов и убедиться в этом. Славяне были вынуждены вести многочисленные войны и захваты, чтобы сохранить государственность, но варварами, в отличие от народов Европы того времени, они не были.

Свои поселения, а позднее города, древние славяне строили на берегу реки. Река защищала их поселения и города от врагов. В реке ловили много разной рыбы, которая непременно входила в рацион славян. В лесах, которые находились на берегу рек, древние славяне охотились на различных животных и птиц. Собирали урожаи лекарственных трав, растений и ягод. Быт жителей Древней Руси был тесно связан с земледелием. Потому что земледелие было основным занятием. С древних времен славяне выращивали в большом количестве пшеницу, рожь, просо, овес. Это был очень тяжкий труд, так как землю обрабатывали вручную с помощью сохи, мотыги, а земли приходилось отвоевывать у леса с помощью огня (пепел служил своего рода удобрением).

У славян было развито бортничество. Мед и воск играли важную роль в их жизни. Мед заменял сахар и из него готовили хмельные напитки, но с очень низким процентом алкоголя. Несмотря на ошибочное мнение, что на Руси всегда много пили, алкоголь вообще был под запретом в Древней Руси. Быт и нравы древних славян позволяли им пить только хмельной мед, и то, только по большим праздникам. Женщинам запрещалось употреблять алкоголь вообще, а мужчины первый раз пробовали хмельной мед только после рождения первого ребенка. В это же время в Европе, употребление алкоголя не было под запретом и, не секрет, что даже монахи злоупотребляли им, не говоря уже об остальных европейцах.

Ремесла древних славян

Зимой, когда заканчивались работы в поле, урожай был собран, долгими вечерами, древние славяне занимались изготовлением различных изделий для бытовых нужд, украшений, одежды. Со временем стали развиваться различные ремесла. Для многих людей это становилось основным занятием. С появлением больших городов, стали появляться городские районы, в которых жили представители только одного ремесла. В Древней Руси были развиты такие ремесла:

Семья в Древней Руси

Итоги

Факты из истории быта Древней Руси показывают нам, насколько семья была важна для древних славян. Само понятие рода они обожествляли, назвав в его честь одного из богов. Понятие рода легло в основе их обычаев и нравов. Ведь недаром во многих русских словах присутствует корень «род»: родня, родной, родственник.

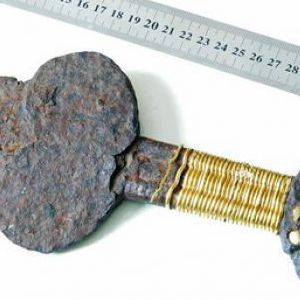

Быт и нравы Киевской Руси показывают насколько самобытной и неповторимой была культура Древних славян. У славян были развиты ремесла. Они изготавливали настоящие произведения искусства из металла, дерева, глины и драгоценных металлов. До сих пор люди занимаются народными ремеслами и с удовольствием перенимают опыт наших предков.

Восточные славяне

Начиная разговор о восточных славянах, очень сложно быть однозначным. Практически не сохранилось источников, рассказывающих о славянах в древности. Многие историки приходят к мнению, что процесс происхождения славян начался во втором тысячелетии до нашей эры. Считается также, что славяне – это обособившаяся часть индоевропейской общности.

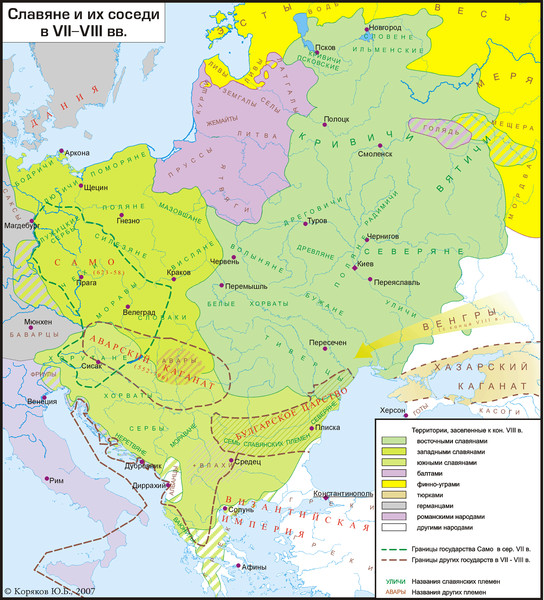

А вот тот регион, где находилась прародина древних славян, до настоящего времени не определен. Историки и археологи продолжают вести споры, откуда есть пошли славяне. Чаще всего утверждается, и об этом говорят византийские источники, что восточные славяне уже в середине V века до нашей эры жили на территории Центральной и Восточной Европы. Также принято считать, что они делились на три группы:

– Венеды (жили в бассейне реки Вислы) – западные славяне.

– Склавины (жили между верховьями Вислы, Дуная и Днестра) – южные славяне.

– Анты (жили между Днепром и Днестром) – восточные славяне.

Все исторические источники характеризуют древних славян как людей, имеющих волю и любовь к свободе, по темпераменту отличающихся сильным характером, выносливостью, отвагой, сплоченностью. Они были гостеприимны к чужестранцам, имели языческое многобожие и продуманные обряды. Особой раздробленности у славян первоначально не было, так как племенные союзы имели схожие язык, обычаи и законы.

Территории и племена восточных славян

Важным вопросом является то, как происходило освоение славянами новых территорий и их расселение в целом. Существуют две основные теории появления восточных славян в Восточной Европе.

Одна из них выдвинута известным советским историком, академиком Б. А. Рыбаковым. Он считал, что славяне изначально обитали на Восточно-Европейской равнине. А вот знаменитые историки XIX века С. М. Соловьёв и В. О. Ключевский считали, что славяне переселились с территорий близ Дуная.

Окончательное расселение славянских племен выглядело следующим образом:

Племена

Места расселения

Города

Самое многочисленное племя, расселившееся на берегах Днепра и южнее Киева

Расселение вокруг Новгорода, Ладоги и Чудского озера

Севернее Западной Двины и верховья Волги

Южнее Западной Двины

Между верховьем Немана и Днепром, вдоль реки Припять

Южнее реки Припять

Селились южнее древлян, у истоков Вислы

Самое западное племя, селились между реками Днестр и Висла

Жили восточнее белых хорватов

Территория между Прутом и Днестром

Между Днестром и Южным Бугом

Территории вдоль реки Десны

Селились между Днепром и Десной. В 885 году присоединились к Древнерусскому государству

Вдоль истоков Оки и Дона

Занятия восточных славян

К главным занятиям восточных славян необходимо отнести земледелие, которое было связано с особенностями местных почв. Пашенное земледелие было распространено в пристепных районах, а в лесах практиковалось подсечно-огневое земледелие. Пашни быстро истощались, и славяне переходили на новые территории. Такое земледелие требовало больших трудозатрат, с обработкой даже небольших участков справлялись тяжело, а резко континентальный климат не позволял рассчитывать на высокие урожаи.

Тем не менее и в таких условиях славяне сеяли несколько сортов пшеницы и ячменя, просо, рожь, овес, гречиху, чечевицу, горох, коноплю, лен. На огородах выращивалась репа, свекла, редька, лук, чеснок, капуста.

Главным продуктом питания был хлеб. Древние славяне называли его «жито», что ассоциировалось со славянским словом «жить».

В славянских хозяйствах разводили домашний скот: коров, лошадей, овец. Большим подспорьем были промыслы: охота, рыболовство и бортничество (сбор дикого меда). Широкое распространение получил пушной промысел. То, что восточные славяне селились по берегам рек и озер, способствовало появлению судоходства, торговли и различных ремесел, дающих продукцию для обмена. Торговые пути способствовали и появлению крупных городов, племенных центров.

Общественный строй и племенные союзы

Первоначально восточные славяне жили родовыми общинами, впоследствии они объединялись в племена. Развитие производства, использование тягловой силы (лошадей и волов) способствовали тому, что даже небольшая семья могла обрабатывать свой надел. Родовые связи стали слабеть, семьи начали селиться отдельно и распахивать новые участки земли самостоятельно.

Община осталась, но теперь в нее входили не только родственники, но и соседи. Каждая семья имела свой участок земли для обработки, свои орудия производства и собранный урожай. Появилась частная собственность, но она не распространялась на лес, луга, реки и озера. Этими благами славяне пользовались сообща.

В соседской общине имущественное положение различных семей уже не было одинаковым. Лучшие земли стали сосредотачиваться в руках старейшин и военных вождей, им же доставалась и большая часть добычи от военных походов.

Во главе славянских племен стали появляться богатые предводители-князья. Они имели свои вооруженные отряды – дружины, и они же собирали дань с подвластного населения. Сбор дани назывался полюдьем.

VI век характеризуется объединением славянских племен в союзы. Наиболее сильные в военном отношении князья возглавили их. Вокруг таких князей постепенно укреплялась и местная знать.

Одним из таких племенных союзов, как полагают историки, стало объединение славян вокруг племени рось (или русь), проживавшего на реке Рось (приток Днепра). В дальнейшем, согласно одной из теорий происхождения славян, это название перешло на всех восточных славян, которые получили общее название «русы», а вся территория стала Русской землей, или Русью.

Соседи восточных славян

В I тысячелетии до нашей эры в Северном Причерноморье соседями славян были киммерийцы, но уже через несколько веков их вытеснили скифы, которые на этих землях основали собственное государство – Скифское царство. В дальнейшем с востока на Дон и в Северное Причерноморье пришли сарматы.

Во время Великого переселения народов через эти земли прошли восточногерманские племена готов, потом гунны. Все это движение сопровождалось грабежом и разрушениями, что способствовало переселению славян на север.

Еще одним фактором переселения и образования славянских племен стали тюрки. Именно они образовали на громадной территории от Монголии до Волги Тюркский каганат.

Движение различных соседей по южным землям способствовало тому, что восточные славяне заняли территории, где преобладали лесостепи и болота. Здесь создавались общины, которые были более надежно защищены от набегов пришельцев.

В VI–IX веках земли восточных славян располагались от Оки до Карпат и от Среднего Поднепровья до Невы.

Набеги кочевников

Передвижение кочевников создавало постоянную опасность для восточных славян. Кочевники захватывали хлеб, скот, жгли дома. В рабство угоняли мужчин, женщин, детей. Все это требовало от славян быть в постоянной готовности к отражению набегов. Каждый славянский мужчина был и воином по совместительству. Иногда и землю пахали вооруженными. История показывает, что славяне успешно справились с постоянным натиском кочевых племен и отстояли свою независимость.

Обычаи и верования восточных славян

Восточные славяне были язычниками, обожествлявшими силы природы. Они поклонялись стихиям, верили в родство с различными животными, приносили жертвы. Славяне имели четкий годовой цикл земледельческих праздников в честь солнца и смены времен года. Все обряды были направлены на обеспечение высоких урожаев, а также здоровья людей и скота. Единых представлений о боге восточные славяне не имели.

У древних славян не было храмов. Все обряды проводились у каменных идолов, в рощах, на полянах и в других местах, почитаемых ими как священные. Нельзя забывать, что все герои сказочного русского фольклора происходят из того времени. Леший, домовой, русалки, водяные и другие персонажи были хорошо знакомы восточным славянам.

В божественном пантеоне восточных славян лидирующие места занимали следующие боги. Дажьбог – бог Солнца, солнечного света и плодородия, Сварог – бог-кузнец (по некоторым данным, верховный бог славян), Стрибог – бог ветра и воздуха, Мокошь – женская богиня, Перун – бог молний и войны. Особое место отводилось богу земли и плодородия Велесу.

Главными языческими жрецами у восточных славян были волхвы. Они проводили все обряды в святилищах, обращались к богам с различными просьбами. Волхвы изготавливали различные мужские и женские амулеты с разными заклинательными символами.

Язычество явилось наглядным отражением занятий славян. Именно преклонение перед стихией и все, что с ней связано, определило отношение славян к земледелию как основному образу жизни.

Со временем мифы и значения языческой культуры стали забываться, но многое дошло до наших дней в народном творчестве, обычаях, традициях.

СЛАВЯНЕ, КТО ВЫ И ОТКУДА?

ЗАГАДКИ ДРЕВНЕЙ РУСИ

А. Романченко

по научно популярной книге авторов: А.А.Бычков, А.Ю.Низовский,

П.Ю. Черносвитов

СЛАВЯНЕ,

КТО ВЫ И ОТКУДА?

ОТКУДА МЫ УЗНАЕМ О СВОЕЙ ИСТОРИИ

Пусть читатель не думает, что вопрос, вынесенный в заголовок этой главы — чисто риторический. Происхождение славян действительно до сих пор является исторической загадкой.

Сразу скажем: мы вовсе не собираемся предложить какое-то новое ее решение — у нас нет для этого своих доводов, отличных от тех, которые предлагались и предлагаются сейчас в исторической науке.

Просто на примере этой задачи мы хотим показать читателю, что это такое — найти строго доказательное решение какой-то крупной проблемы в истории.

Начнем с напоминания о том, что вопрос о происхождении любого народа мира может быть поставлен именно так: откуда он взялся? Ну, не было’его раньше, и вдруг он появляется на исторической арене и начинает действовать, «творить» свою историю. Но, чтобы ответить на этот вопрос, надо сначала спросить себя: а откуда мы-то знаем, что он появился? И тут выясняется, что мы узнаем о его появлении из исторических свидетельств, то есть из письменных источников, которые сохранились в том или ином виде до нашего времени.

Опять-таки возникают вопросы: в каком именно виде и что это значит — до нашего времени? До кого именно «в нашем времени»? Если мы говорим просто о массе людей нашего времени, то для подавляющего большинства из них единственным «историческим свидетельством» любого события прошлого, в том числе и появление некоего народа на исторической арене, является школьный учебник истории.

А поскольку читаются такие учебники, как правило, в детстве, то запомнившаяся с тех пор ИСТОРИЯ становится догмой, не подлежащей осмысленному восприятию и критике. С тем большинство людей и живет всю жизнь.

Для профессионального же историка такими «историческими свидетельствами» является весь корпус исторических документов, в которых так или иначе освещается интересующий его вопрос. Насколько полно он знает все имеющиеся по данному вопросу документы — дело его профессиональной подготовки, и сейчас речь идет не об этом. Важно подчеркнуть другое. «Весь корпус документов» — это крайне неоднородный их массив. Попробуем понять, что этот массив может включать в себя.

Прежде всего, это подлинные документы той эпохи, в которых впервые упомянут под каким-то именем народ, историю происхождения которого он пытается восстановить. Это могут быть всякие тексты на «долгоживущих носителях», о которых мы говорили во «Введении», в которых могут, упоминаться, например, победы какого-либо правителя, одержанные над этим народом; надписи на могильных камнях, где упомянута национальная принадлежность похороненного человека; просто надпись на языке этого народа — если это был уже «письменный» народ и мы знаем его язык и понимаем систему его письма.

Древние авторы о славянах Самые ранние сведения о славянах в античных письменных источниках относятся к сравнительно позднему времени — к первым векам нашей эры. Эти данные весьма отрывочны, а в географическом отношении не конкретны. Для исследования проблемы происхождения и этногенеза ранних славян они имеют вспомогательное значение. Своим именем славяне в античных источниках не называются. Античные авторы знают венедов, и имеются все основания считать, что под этим этнонимом скрываются славяне. Историк VI в. Иордан прямо свидетельствует, что «многолюдное племя венетов» в его время было известно под разными названиями: «…все же преимущественно они называются склавенами и антами» или «…ныне известны под тремя именами: венетов, антов, склавенов».[62] Косвенным подтверждением служит и то, что вплоть до настоящего времени соседи славян — германцы и прибалтийскофинские народы — называют славян венедами.[63] Впервые этноним венеды[64] встречается в Естественной истории Плиния, погибшего при извержении Везувия в 79 г. н. э. Автор называет венедов в числе племен, соседящих на востоке с группой германских племен — ингевонами: «…земли до реки Вистулы обитаемы сарматами, венедами, скифами, гиррами».[65] Ингвеоны (ингевоны) занимали побережье Северного моря и низовья Рейна, Везера и Эльбы. Где-то в более восточных областях от них и жили венеды. Скорее всего это были области в бассейне Вислы (Вистулы) и, может быть, более восточные земли. К концу I в. н. э. относятся известия о венедах Тацита. Рассказывая о племенах, живших восточнее германцев, он называет певкинов, венедов и финнов. «Венеды переняли многое от певкинов, ради грабежей рыщут по лесам и горам, какие только существуют между певкинами и феннами».[66] Певкины во времена Тацита занимали северную часть Нижнего Подунавья. Фенны — финские племена, заселявшие в тот период обширнейшую территорию лесной полосы Восточной Европы от Прибалтики до Урала. Где между финнами и певкинами локализуются венеды, сказать невозможно. Тацит колебался, относить ли венедов к сарматам или к германцам. С одной стороны, венеды многое заимствовали из нравов и образа жизни певкинов, которые сильно перемешались с сарматами путем браков, с другой — они «сооружают себе дома, носят щиты и передвигаются пешими, и притом с большой быстротой, все это отмежевывает их от сарматов, проводящих всю жизнь в повозке и на коне».[67] Несколько конкретнее этногеографические сведения автора второй половины II в. н. э. Клавдия Птолемея, использовавшего не дошедшее до нас сочинение географа I в. н. э. Марина Тирского. Согласно Птолемею венеды — одно из крупнейших племен Европейской Сарматии, пределом которой на западе была р. Висла (Вистула). У ее истоков начиналась уже территория германских племен. С юга Сарматию ограничивали Карпатские горы и северный берег Понта (Черного моря), а с севера — Венедский залив Сарматского океана (побережье Балтийского моря). «Заселяют Сарматию очень многочисленные племена: Венеды — по всему Венедскому заливу; выше Дакии — Певкины и Бастерны; по всему берегу Меотиды — Языги и Роксоланы; далее за ними внутрь страны — Амаксовии и Скифы-Аланы».[68] Учитывая сообщение Тацита о соседстве венедов с певкинами, венедов следует локализовать между побережьем Балтийского моря и территорией певкинов и бастарнов, т. е. в бассейне Вислы. В Повисленье, судя по Птолемею, жили и менее значительные племена — гифоны, ава-рины и др. По-видимому, они не дожили до раннего средневековья, растворившись среди венедского и германского населения. Как далеко простирались земли венедов на восток, определить по данным Птолемея не представляется возможным. Древние авторы обычно определяли границы между народами по большим рекам, поскольку они были хорошими и единственными ориентирами в малоизвестных странах. Так, рубежом между Германией и Сарматией для римлян была Висла; границей между Галлией и Германией — Рейн; земли антов по Иордану простирались «до Данапра». Однако точно выяснено, что германцы времен Цезаря жили по обе стороны Рейна, а антские поселения, судя по археологическим материалам, распространялись по обе стороны Днепра. Следовательно, указания древних авторов о рубежах между народами нельзя трактовать буквально, и сведения римлян, что Германия доходила до Вислы, не противоречат локализации венедов по обе стороны этой реки. На Певтингеровой карте (конец III — начало IV в. н. э.) венеды обозначены в двух местах. Один раз венеды-сарматы локализованы южнее Балтийского моря и северо-западнее бастарнов, второй раз — рядом с гетами и даками, между Дунаем и Днестром.[69] По-видимому, это — не две отдельные венедские области, а скорее свидетельство об обширности территории расселения венедов. Е. Ч. Скржинская высказала предположение, что, поскольку Певтингеровы таблицы отражают сведения о дорогах времени римского императора Августа, обозначение венедов в двух местах обусловлено пересечением их территории двумя путями, один из которых соединял земли венедов с областью бастарнов, а другой — с регионом даков.[70] Информация о венедах в письменных источниках первой половины I тысячелетия н. э. этим и ограничивается. На основе данных Плиния, Тацита и Птолемея можно полагать, что в первых столетиях нашей эры славяне обитали где-то между Балтийским морем и Карпатами, в бассейне Вислы, а может быть, и в более восточных районах. В III–IV вв. н. э. их территория расширяется, охватывая области Поднестровья. Сведения о славянах середины I тысячелетия н. э. более значительны и разнообразны. Теперь славяне называются своим именем. Наряду с собственным этнонимом упоминаются анты, а Иордан знает и прежнее имя — венеды. Византийские авторы (Прокопий Кесарийский, Агафий, Менандр Протиктор, Феофилакт Симокатта, Маврикий, или Псевдо-Маврикий)[71] описывают в основном славян Подунавья и Балканского полуострова, что обусловлено историческими событиями VI–VII вв. — славяне в ту пору переходят Дунай и вторгаются в пределы Восточно-римской империи. В сочинениях византийских историков имеются сведения о различных сторонах жизни и быта славян. Рассказывается о военном искусстве, боевых успехах и неудачах славян, об их политической организация и вождях, о поселениях и жилищах, об отношениях с Византией, аварами и другими племенами. Византийские авторы сообщают очень важные сведения для изучения вопроса о славянском освоении Балканского полуострова. Другая информация о географии славян в этих источниках почти отсутствует. Только в сочинении Прокопия имеются данные об этногеографии племен Северного Причерноморья, в том числе об одной из славянских группировок того времени — антах. По Прокопию анты вместе со славянами жили, с одной стороны, на северном берегу Истра (нижнего Дуная), с другой — к северу от утригуров, обитавших по побережью Меотиды (Азовского моря).[72] Таким образом, получается, что антам принадлежали области Причерноморья между нижним Дунаем и Приазовьем, где уже обитали тюркские племена кутригуров и утригуров. Для исследования проблемы этногенеза славян более существенное значение имеет сочинение готского епископа Иордана, жившего в VI в.[73]«Getica» была закончена в 551 г. Труд посвящен истории готов начиная с того времени, когда они расселились в устье Вислы, покинув Скандинавию, и кончая серединой VI столетия. В процессе изложения автор делает ряд экскурсов в историю славян. Уже было сказано, что Иордан позволяет установить связь между славянами и венедами античных писателей. По Иордану, венеды суть славяне. Он сообщает: «Между этими реками [Тисой, Олтом и Дунаем] лежит Дакия, которую, наподобие короны, ограждают скалистые Альпы [Карпаты]. У левого их склона, спускающегося к северу, начиная от места рождения реки Вистулы [Вислы], на безмерных пространствах расположилось многолюдное племя венетов».[74] Эта информация как бы подчеркивает сведения античных авторов о том, что древнейшей областью венедов был регион, связанный с бассейном Вислы. К середине VI в. венеды-славяне уже расселились на широких пространствах Европы и были известны под именами венедов, славян [склавен] и антов. «Склавены живут, — пишет Иордан, — от города Новиетуна [по-видимому, Невиодун на правом берегу Савы, ниже нынешней Любляны][75] и озера, именуемого Мурсианским [по Е. Ч. Скржинской озеро Балатон],[76] до Данастра [Днестра], а на север — до Вислы… Анты же… распространяются от Данастра до Данапра [Днепра], там, где Понтийское [Чёрное] море образует излучину».[77] Таким образом, славяне во времена Иордана заселяли широкую полосу, простирающуюся от Среднего Подунавья до нижнего Днепра. Из сообщений этого историка видно, что западными соседями славян были германские племена, на юго-западе они соприкасались с фракийцами, на востоке — с тюркоязычными племенами, а на северо-востоке, по-видимому, — с эстиями (балтами), земли которых находились между юго-восточным побережьем Балтийского моря, и акацирами, обитавшими в бассейне Дона. Сочинение Иордана ценно и тем, что в нем имеются некоторые исторические сведения о славянах периода IV–V вв. Некоторые сведения о славянах содержатся в сочинениях сирийских авторов VI в. (Евграфия, Иоанна Эфесского и других).[78] Однако они не касаются вопросов славянского этногенеза. Известия западноевропейских географов и историков относятся уже к сравнительно позднему времени — к IX и последующим столетиям — и не дают надежных материалов для реконструкции этнической истории ранних славян. Только составитель древнейшей русской летописи — Повести временных лет — попытался отразить начало славянской истории и ответить на вопрос, откуда и как появились славяне. Отрывок из этой летописи, повествующий о расселении славян из Нижнего Подунавья и Паннонии, приведен в историографическом разделе (см. с. 7). Б. А. Рыбаков на основе текстологического анализа вводного раздела Повести временных лет пришел к заключению, что летописная фраза «По мнозехъ же времянех сели суть словени до Дунаеви…» должна быть переставлена в другое место — туда, где описываются миграции кочевнических орд на Балканы. И, следовательно, в этногеографическом введении летописи речь идет не о размещении Нестором прародины славян на Дунае, а о славянском освоении Балканского полуострова, в V–VI вв. н. э..[79]

У славян господствовал еще первобытнообщинный строй. Но уже начался процесс его разложения. Основной хозяйственной единицей являлась большая семья, включавшая в свой состав значительный круг родственников. Семьи объединялись в роды, роды составляли племена, имевшие уже в те времена территориальную организацию. Когда надвигалась военная угроза, требовавшая объединения сил, то у склавинов и антов возникали общинные племенные союзы под властью одного вождя. Такими вождями были Ардагаст, Добрит, Пирогост и др.

Важнейшие общественные дела решались на народных собраниях (вече). Прокопий Кесарийский пишет: «Славяне и анты не имели единодержавной власти, они имели общенародное правление, народные собрания, сходы, на которых совещались по всем военным вопросам». [5]

Социальный строй древних славян в VI в. представлял собою военную демократию. Славянские князья, их вожди и военачальники названы рядом византийских источников. Известны имена вождей Ардагаста, Пирагоста, князя Даврита, князя Лавриты, посла Мезамира и брата его Калагаста, князя Акамира. К моменту, когда Византия вошла в тесное соприкосновение со славянами, их устройство было того типа, которое Энгельс называл военной демократией, то самое, что наблюдал Прокопий Кесарийский у склавен и антов. Военные походы славян сопровождались грабежами и пленением больших масс населения.

Славяне наряду с другими варварскими народами сыграли значительную роль в разрушении античного рабовладельческого строя и образовании новых, феодальных отношений. В то же время у древних славян имелось рабство, но имело оно исключительно патриархальный характер. По словам Прокопия Кесарийского, славяне, доброжелательно относятся к прибывающим к ним в страну иноземцам, если те пришли с дружескими намерениями. Не мстят они и врагам, недолго задерживая их у себя в плену, и обычно предлагают им либо за выкуп уйти к себе на родину, либо остаться жить среди славян на положении свободных людей.

Когда на Руси развилась торговля и выросли города, на городские рынки стал требоваться товар, всего более мед, воск и меха, бывшие главными предметами русского вывоза. Эти предметы добывались в лесах деревенским людом. Там, где прежде всего производили сами для себя и сами же все потребляли, понемногу начали многое покупать со стороны и запасать товары для продажи, или копить доходы за проданные товары, иначе говоря, образовывали капиталы.

Византийский писатель VI века Маврикий пишет о славянах в книге «Стратегия». Его описания жизни славян очень схожи с описаниями Прокопия Кесарийского. «Племена славян и антов живут вместе, и жизнь их одинакова: они живут свободно, и не дают никому поработить себя или подчинить. Их весьма много в их стране, и они очень выносливы, выносят легко и зной и стужу, и дождь, и нищету… У них нет общей власти, они вечно во вражде друг с другом. [5]

К тому времени, когда славяне присоединились к Великому переселению народов (VI в.), страны мира прошли большой путь развития: возникали и разрушались огромные государства, шли активные миграционные процессы.

Древние писатели византийские раскрывают черты первоначального быта славян, с некоторыми интересно познакомится, чтобы уяснить себе, в каком положении, на какой ступени развития застает славян история.

В сочинениях византийских историков имеются сведения о различных сторонах жизни и быта славян. Рассказывается о военном искусстве, боевых успехах и неудачах славян, об их политической организация и вождях, о поселениях и жилищах, об отношениях с Византией, аварами и другими племенами.