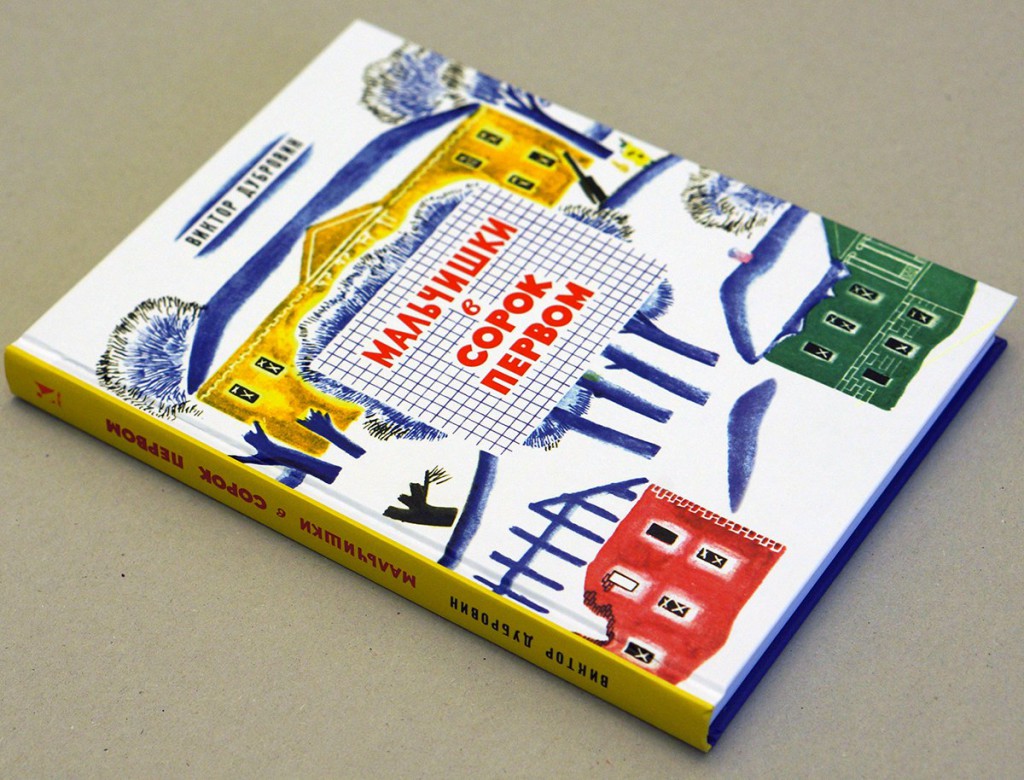

Виктор Дубровин. Мальчишки в сорок первом

Известие о начале войны застало семью Вовки на даче. С купанием, рыбалкой и другими прелестями летнего отдыха пришлось распрощаться, чтобы вернуться обратно в Ленинград. Тринадцатилетний подросток почти не расстроен, ведь в городе он будет ловить шпионов, смотреть на военные учения, помогать фронту, читать ставшие «жутко интересными» газеты. Как и многие мальчишки, он мечтает попасть на войну и по-настоящему завидует «счастливчикам», отправляющимся на фронт. Знал бы Вовка, что зимой 1941 года в блокадном Ленинграде, теряя последние силы от голода и холода, он будет завидовать мертвым…

Приехав в город, Вовка с удивлением обнаружит белые кресты почти на всех окнах, будет с любопытством смотреть на поднимающуюся в небо «серебристую колбасу» – аэростат. Поначалу он даже не заметит снижения норм хлеба и длинных очередей за продуктами. Его жизнь будет идти своим чередом, с мальчишескими играми, забавами, обидами и даже драками. Не сумев попасть на фронт, главный герой вместе с лучшим другом Женькой с энтузиазмом будет смазывать чердаки специальной противопожарной краской и помогать семьям красноармейцев. Но после страшной череды смертей героический ореол, окружавший слово «война», для Вовки навсегда померкнет.

Повесть «Мальчишки в сорок первом» во многом автобиографична. Ее автор – журналист Виктор Дубровин – знал о блокаде не по наслышке. Он рассказал об ужасах тех дней искренне, подробно и без прикрас. В произведении, написанном от имени тринадцатилетнего мальчика, содержится мощный нравственный посыл: всегда, даже в самых страшных обстоятельствах, надо оставаться человеком. Иначе не стоит жить.

Виктор Дубровин. Мальчишки в сорок первом

Художник: Виктор Вальцефер

Речь, 2015

[Lab] http://www.labirint.ru/books/471240/?p=11352

Три важных книги о блокаде для детей

22 июня в России – день памяти и скорби. Мы вспоминаем о том, как началась самая страшная война в истории – и нашей страны, и всего человечества. Великая Отечественная война затронула каждую семью, и наш долг – помнить не только о Великой Победе, но и о том, какой ценой она далась нашим предкам.

Великой Отечественной войне посвящено немало хороших книг, в том числе написанных для детей. В основном это талантливые и честные произведения, ведь созданы они ветеранами, свидетелями той поры. Особенной болью среди них отзываются те, герой которых – ребёнок, попавший в жернова этой беды.

Но в каждой из этих книг есть другое: преодоление, особый внутренний стержень, благодаря которому человек оставался собой в нечеловеческих условиях. Помогал другим, отрывая от себя последнее. И что это, если не Божественный свет души-христианки – даже если об этом нет ни слова в книге?

Юрий Герман. «Вот как это было»

Книга эта, на первый взгляд, – безыскусный рассказ семилетнего мальчика о своей жизни. Однако это обманчивая простота: за ней стоит и большая литературная работа, и глубокое знание детской психологии, внимательные наблюдения. Для нас она ценна ещё и тем, что может помочь современному родителю рассказать чаду о Великой Отечественной войне. А это становится непростым делом: нынешние дети практически не застали ветеранов, живых свидетелей тех событий. В их сознании военные годы становятся «преданьями старины глубокой». И поэтому нужна не просто правда – нужны свидетельства, понятные и близкие. В первую очередь впечатления сверстника.

Маленький Мишка живёт в Ленинграде. Предельно просто, по-детски непосредственно он описывает свою жизнь. Вот папа, он пожарный. Почему-то он не носит форму дома, и друзья во дворе не верят мальчику, когда тот рассказывает об отце. Вот мама, она учится на курсах противовоздушной обороны, и в тетрадке у неё нарисованы бомбы, и Мишка однажды пририсовал к ним огонь. Вот перекрёсток, где стоит Мишкин дом, через дорогу – школа, а на перекрёстке – милиционер, Иван Фёдорович, который козыряет мальчику каждый раз, когда тот отправляется учиться.

Всё привычно, всё просто, незыблемо и хорошо, как и должно быть в мире ребёнка. Есть те, кто его любит, есть привычные вещи, есть порядок, который нужно соблюдать. И в этот тёплый и спокойный мир врывается война.

А Мишка лежит в больнице, лечится от скарлатины. А потом его ранит осколком, и, очнувшись, он обнаруживает себя в другой палате, а рядом – военного лётчика, который, по иронии судьбы, тоже лечился от этой детской болезни.

Поранило, говорит, кое-кого.

Рассказал и отвернулся.

Я стал спрашивать, кого поранило; он молчал, молчал, потом ответил:

– Где же все остальные? – спрашиваю.

Потом поднялся и стал ходить. Никогда я не думал, что может человек столько по комнате ходить из угла в угол…»

«Вот и кончилось твоё детство, Мишка», – грустно резюмирует мама, когда он выходит с костылём из госпиталя. Но Мишка – ребёнок, мыслит и чувствует он как ребёнок. Смотрит из окна на знакомый перекрёсток – и думает о том, как он изменился. В школе теперь госпиталь, на крыше дома стоят зенитки, не ходят троллейбусы. А мама и папа становятся такими повседневными героями.

Мама обезвреживает бомбы, ежедневно рискуя собой, обессилевший от голода папа тушит пожары. А исхудавшие и ослабевшие ребята – Мишка, его друг Геня с сестрой Леночкой – отправляются в госпиталь, чтобы устроить концерт раненым бойцам.

Голодные дети думают не о себе, осознают, что кому-то ещё хуже, и помогают, и преодолевают себя

Это кажется удивительным сегодня: голодные дети, которые думают не о себе, которые осознают, что кому-то ещё хуже, и помогают, и преодолевают себя. Но это так – через все книги, посвящённые Ленинградской блокаде, переходит эта мысль: я должен терпеть ради общего дела, я должен помочь, потому что тому, кто рядом, хуже. Мишка рассказывает о школе, о том, как трудно было учиться, как постоянно хотелось есть, какое стихотворение написал один из учеников:

Над Ленинградом нависла блокада.

Мороз крепчает. На улице ни души.

В это время в школах Ленинграда

Сидят ученики, стиснув карандаши.

Лица опухшие, руки иззябшие –

Плохо слушать урок.

Уши отмёрзли. Но не сдаются ребята,

А с ними и их педагог.

А финал у книги самый что ни на есть счастливый. Освобождённый Ленинград, марширующие по проспектам полки, ликующие горожане. Только вот пережитое никуда не делось – затаилось навсегда в этом рано повзрослевшем мальчишке.

«Вот как это было» – тот редкий случай, когда произведение о войне вполне понятно и не страшно читать даже шестилетке.

Ребёнок и блокада в повести Виктора Дубровина «Мальчишки в сорок первом»

А есть книги безыскусные, написанные просто. Но за этой простотой – глубина. Поэтому такие книги – ничуть не меньшие литературные шедевры. Сама история в них бесценна. Особенно если она не выдумана, правдива.

«Мальчишки в сорок первом» – повесть журналиста Виктора Дубровина. В тринадцатилетнем возрасте он пережил блокаду, заработав болезнь сердца, которая и свела его в могилу в расцвете лет.

Первый раз книга была издана в 1968-м году. Ценна она особенно тем, что написана от лица ребёнка. И это не педагогические измышления, а чистая правда.

Война застаёт героя повести Вовку и его семью на даче. Он возвращается в Ленинград в приподнятом настроении: вокруг столько интересного! Солдаты маршируют, техника едет на фронт, а друг Женька, сын лётчика, собирается ловить шпионов. И Вовка с досадой думает о том, почему взрослых так волнует введение продовольственных карточек: до еды ли в такую пору!

А потом мальчик видит зарево над Бадаевскими складами, которые разбомбили фашисты. Это – первая точка отсчёта в череде страшных голодных месяцев.

Знаете, сейчас много говорят о том, что современная молодёжь не знает, что такое голод. Это правда. Но, мне кажется, великое счастье – не испытать этого по-настоящему. А вот знать действительно надо. И эта книга – «Мальчишки в сорок первом» доходчиво и последовательно описывает погружение человека в это состояние. Совсем ещё не взрослого человека, мальчишки.

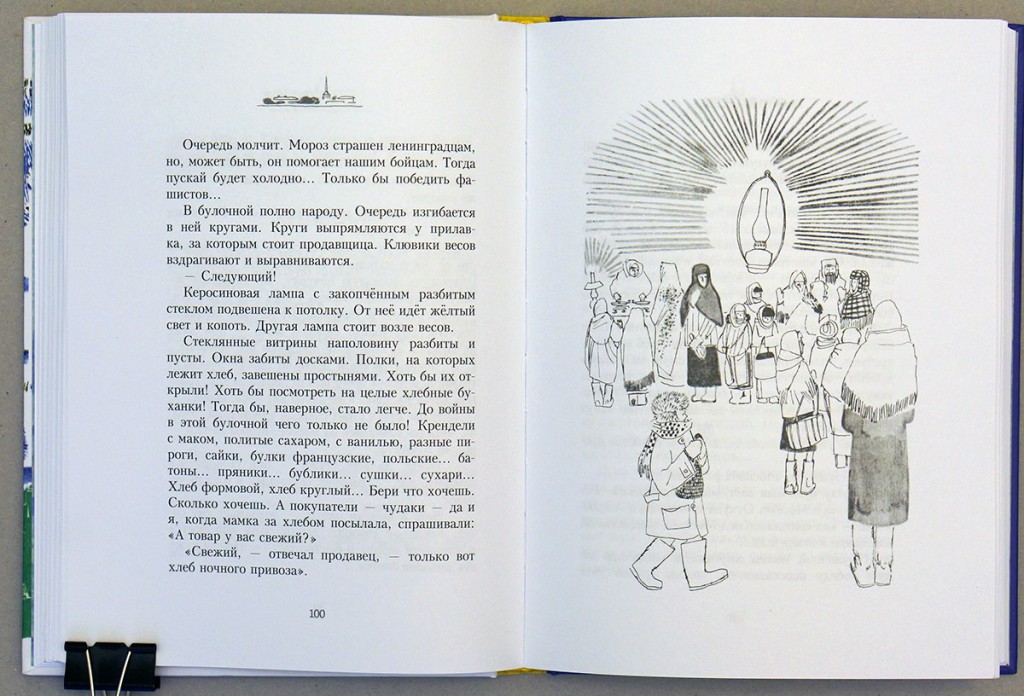

Сначала они с другом собирают на поле кочерыжки и капустные листья. Потом мальчик обстоятельно рассказывает об очередях в булочных, об уменьшении хлебной нормы.

«Стеклянные витрины наполовину разбиты и пусты. Окна забиты досками. Полки, на которых лежит хлеб, завешены простынями. Хоть бы их открыли! Хоть бы посмотреть на целые хлебные буханки! Тогда бы, наверное, стало легче. До войны в этой булочной чего только не было. А покупатели – чудаки – да и я, когда мамка за хлебом посылала, спрашивали: ‟А товар у вас свежий?”… Теперь всё иначе. Чем черствее, тем лучше. Потому что чёрствый хлеб легче – из него пар вышел.

Правда, теперешний хлеб всегда очень тяжёлый. Он, как тесто, плотный и вязкий. Пятьдесят граммов хлеба – меньше спичечного коробка…»

Здесь все просто, выпукло, наглядно. Здесь нет метафор, литературной игры. Хлеб – это хлеб, голод – это голод. И ещё страшнее становится от этой простоты.

Вовка худеет и слабеет. Они с мамой в основном лежат под одеялами – нет сил ходить, да и калории зря тратить нельзя. Только иногда, когда особенно донимает голод, они пьют экстракт – воду, настоянную на хвое. Впрочем, зубы всё равно шатаются.

В повести подробно описана и Ёлка – знаменитая блокадная Ёлка, где едва живым от голода ребятам давали по паре мандаринов и конфет, а самое главное – горячий суп и кашу. И здесь особенно ясно видно, как озорной и легкомысленный, как любой ребёнок, мальчишка превращается в рассудительного не по годам взрослого. Как было бы здорово, если бы он чувствовал себя по-прежнему пацаном, мечтал, бегал, играл. А он рассуждает о том, какой питательный пар идёт от супа и как можно растянуть хлебную норму на сутки, чтобы не умереть…

Вовка не съел мандарины. Он принёс их, а ещё конфеты и бережно завёрнутую котлету, домой, матери и отцу. Самый трогательный, самый сильный момент книги – как отец долго смотрит в глаза сыну, а потом отламывает маленький кусочек мандариновой корки, нюхает её, кладёт в карман и уходит. Когда он умер на оборонном заводе, где работал, в его кармане нашли эту самую маленькую засохшую корочку.

Удивительно, но голод – не главное в книге. Главное – это то, как люди остаются людьми в цепких лапах голода. Вовка с другом спасают женщину, замерзающую на льду Невы. Они несут последнее родным, еле живые от голода. Они, совсем ещё не взрослые, никогда не крадут и не отнимают еду. Едва оправившись и отставив в сторону тросточки, с которыми ходили, они начинают помогать тем, кому тяжелее.

Голод – не главное в книге. Главное – это то, как люди остаются людьми в цепких лапах голода

Всё это описано просто, без пафоса. Это такая жизнь – повседневная, трудная, военная, блокадная. И, читая, понимаешь: вот она – причина Победы. Подвиг духа человеческого.

Читать будет интересно и здорово вместе с детьми. Думаю, с 11-12 лет она будет вполне понятна.

Элла Фонякова. «Хлеб той зимы»: блокада глазами семилетней девочки

Постепенно из капризной «малоежки» Лена превращается в человека, который радуется любой еде – даже студню из столярного клея. Она приобретает блокадный опыт – как сберечь силы, как собрать волю в кулак и не съесть свой кусочек хлеба уже утром, как научиться терпеть постоянное чувство голода.

Но это трудно, очень трудно, и не всегда это получается. И Лена вспоминает самый горький свой хлеб – съеденную тайком родительскую пайку. Нет, её никто не ругал, мама даже сунула в руку девочке оставшийся кусок. Но этот стыд, эта боль запомнились навсегда. И читать об этом больно, потому что написано просто и честно. И возникает в голове зудящая такая мысль: «А ты как? Ты бы сдержалась?» И мысль эта – неприятная, страшная, скорбная – она правильная, мне кажется. Иногда нужно задавать себе такие сложные вопросы. Даже если ты ещё не взрослый.

А потом – картинки блокадной жизни. Новый год – тесным и дружным кругом, ради которого все откладывали по крошечке, отрывали от своей скудной дневной нормы. Или глава «Казнь для Гитлера» – тоже страшная и честная – о том, какую ненависть испытывали к врагам голодные ленинградские дети. Или удивительный рассказ о картошине, которую по счастливой случайности нашла мама Лены и принесла дочке, и как все отщипывали себе по микроскопическому кусочку – для вида, оставляя драгоценное лакомство истощённой девочке.

А есть в книге и вовсе удивительное. То, что не нуждается в комментариях. Речь хмурого управдома, который руководит своими обессиленными голодом жильцами, вышедшими на субботник весной 1942 года.

«Он проводит рукой по лбу, по глазам – и словно снимает с лица своё хмурое, ‟руководящее” выражение. Теперь он смотрит на нас устало и доверчиво:

– Ленинградцы, милые жильцы мои, – тихо говорит он. – Мы с вами такую зиму пережили, расскажем детям потом – не поверят… Сами страшно выглядим, а город наш – ещё страшнее. Он вместе с нами страдал, все выстрадал, все видел, все перенёс. Нужно помочь ему сейчас – подлечить, чтобы весну он по-человечески встретил… Я знаю, слабые вы все, недоедаете, тяжела для вас эта работа – вон, какие завалы во дворах, – но что же делать, что же делать, дорогие мои? Кроме нас, жильцов, никто этого не сделает. Уж соберитесь с духом, держитесь как-нибудь, все нам потом воздастся…

В строю всхлипывают. Управдом – снова хмур и строг.

– Мою команду слу-шай! Па-а рабочим местам шагом арш!»

Я бы рекомендовала читать «Хлеб той зимы» детям от 9 лет, хотя героине семь: некоторые особенно тяжёлые моменты и глубокие эмоциональные нюансы для ровесников героини «слишком». Однако, при всей тяжести темы и честности автора, книга эта – светлая. В ней нет беспросветности. Есть щемящая жалость, есть то, что вызывает слёзы. Ну, а как без них?

Я думаю, призвание этих произведений – не запугать. Наоборот. Показать, какими удивительными, стойкими, великодушными и милосердными могут быть люди, что они могут преодолеть, вытерпеть. И всё это – самый верный ориентир на пути к пониманию Великой Отечественной войны и Победы.

Издательство «Речь»

Отрывок из книги Виктора Дубровина «Мальчишки в сорок первом»:

. Мы идём по коридору и останавливаемся у входа в зал. Что за чудеса? Огромная ёлка. А на ней целая уйма игрушек всяких и лампочки цветные горят. Под ёлкой красноармеец сидит с баяном. Левая рука у него в бинтах, на тесёмочке, продетой через шею. Когда он разводит мехи, то глаза зажмуривает. Ему, наверное, руку больно. Женщина в Снегуркином костюме зовёт:

— Вставайте в круг. Все в круг!

Но никто не идёт. Вдоль стены стоят ребята. Много. И все молчат. Сразу-то мы их и не заметили, потому что они у той стены, которая из коридора не видна.

— В круг вставайте! Ну, кто из вас самый смелый?

Ребята молчат. Никто не отвечает на приглашение. Не до танцев — силёнок мало, ноги как чужие. И вдруг очередь дрогнула, рассыпалась.

Ребята — откуда только и силы взялись — побежали к ёлке. Мы с Женькой тоже — ведь ребята теперь зря не побегут. И точно: говорят, что есть дадут только тем, кто в игре участвовал. Но это был просто слух. Игра не получилась. Женщина в белом халате — наверное, сама заведующая столовой — вошла в зал и сказала:

— Приглашаем дорогих гостей на праздничный обед.

Что тут было!

. Мы сидим за длинным столом. Стол покрыт белой скатертью, и против каждого по вилке, по ложке и по ножу. Ребята сидят и ждут. Чуть послышатся шаги, все оборачиваются — не обед ли несут?

Минуты тянутся, будто они из резины сделаны. Что будет похлёбка — это ясное дело, а вот хлеб дадут ли? Хлебушек — главное в жизни. Опустишь его в чай — тюря получится отличная. Высохнет — сухари такие, что язык проглотить можно. Правда, теперь сухарей не бывает — кто же сушит хлеб? Все, наоборот, стараются, чтобы побольше еды было, в воду опускают его. Воды то в Неве много.

Раньше дураками мы были. Из хлеба шарики катали и кидались ими. Чёрствые корочки выбрасывали. «Э эх, — думаю я, — если выживу, никогда ни крошки не брошу. Всё буду сушить. Целый мешок. Десять мешков насушу. Сложу их вместе в шкаф и буду есть когда захочу. И картошку посажу. И друзей угощать стану. »

Пока я мечтал, принесли первое — целую большую тарелку. Сверху жирные звёздочки плавают, а на дне пять мощнейших макаронин и даже кусочек мяса лежит. Вкуснотища такая, что возьмёшься за дело, не подумав, — и не заметишь, как проглотил всю порцию. Пахнет от супа — аж голова у меня закружилась!

Когда на дне остались одни макаронины и тонюсенькая, не толще промокашки, пластинка мяса, я задумался — съесть или с собой унести гущу. Посмотрел на Женьку — вот ведь паразитина: свой суп уже слопал и глазеет то на мою тарелку, то на дверь.

— А второе будет? — спрашивает Женька и отворачивается.

— Хорошо бы! — отвечаю я и чувствую, как во рту языку от слюней тесно делается. Да, нам бы ещё чего-нибудь, поплотнее. Пускай и не такого

вкусного, как суп макаронный. Да побольше. Это главное.

У меня в глазах зарябило, когда официантка дала целое блюдце каши пшённой, с настоящей котлетиной, с мясной. Пшёнку я съел, а котлетину и весь хлеб — граммов семьдесят, не меньше, — завернул в платок и заначил в карман. Потом стал вылизывать языком блюдце. Приятное это, скажу, дело! Конечно, лучше бы ещё немножко дали

каши, но и так здорово. Даже щекам горячо.

— Теперь бы на третье чего. — сказал Женька и потянулся.

— Больно жирно, — ответил я.

— Смотри! — толкнул меня Женька.

Женщина в белом халате раскладывала по столу пакеты из блестящей зелёной бумаги. «Неужели там тоже съедобное?» Я сразу раскрыл свой пакет.

Вот это да! Вот это Новый год! В пакете два пряника, три конфеты и два настоящих. мандарина. Таких подарков я за всю жизнь не видывал!

Я достал жёлтый шарик. Он как маленькое солнце и такой ароматный! А шкурка у него шёлковая. Я прикладываю мандарин к щеке. Нюхаю. Потом осторожно откусываю, чуть-чуть. До чего же здорово — мандариновая корка и сок! Я зажмуриваюсь. И жую. Ух, сколько бы я съел сейчас этих мандаринов!

Я мечтаю. Я думаю о прекрасном юге, где они растут и где я никогда ещё не бывал. Тихая, красивая-красивая возникает откуда-то музыка. Это,

наверное, мне кажется только.

Книги нашего издательства о блокаде Ленинграда:

Издательство «Речь»

Лидия Тимошенко работала над иллюстрациями к роману в стихах «Евгений Онегин» двадцать лет, и работала не только как художник, но и как режиссёр книги. Она тщательно выбирала молодых людей, с которых рисовала главных героев, так, чтобы они подходили и по внешности, и по характеру, и по стати. Костюмы доставал её муж, художник Евгений Кибрик. Вот фрагмент из письма Лидии Тимошенко подруге, искусствоведу Изабелле Владимировне Гинзбург, по которому видно, как захватила художницу работа, как она тщательно планировала каждую иллюстрацию:

Издательство «Речь»

5 удивительных фактов о флоре и фауне Австралии

Новорожденный детёныш рыжего кенгуру легко поместится в чайной ложке и весит всего 1 грамм. Но уже через два года его рост будет составлять почти полтора метра, а вес – до 80 кг!

Древесный кенгуру Бенетта живёт в горных лесах на деревьях, где прыгает с ветки на ветку на расстояние до 9 метров и может спрыгнуть с дерева с высоты 10–12 метров (это примерно высота 3–4 этажа!).

Самый маленький пингвин в мире так и называется — малый пингвин. Его рост в среднем составляет всего 35 см (императорские пингвины вырастают до 120 см). При этом малые пингвины точно так же охотятся за рыбой, как и их крупные сородичи.

Длина ствола клейкого (или шарообразного) эвкалипта может превышать высоту 16-этажного дома.

Длинные листья библиса гигантского покрыты липкими волосками, к которым прилипают мелкие животные – насекомые, улитки, лягушки и даже некрупные птицы, служащие этому растению пищей.

В «Атласе животных и растений мира» найдутся эти и еще 850 интересных, удивительных, невероятных фактов о флоре и фауна всего мира. Читай сам – рассказывай друзьям!

Издательство «Речь»

Кот, художник и поэт, или любимое издание в серии «Любимая мамина книжка»

Я искренне считаю, что детские книги надо отбирать очень тщательно, не идти на компромисс с соседним киоском, не показывать плохих, кривых и некачественных иллюстраций, не читать бездарных текстов. Говорю я об этом настолько часто, что меня, наверное, кое-кто считает снобом. Ну подумаешь, картинки, стишки, сказочки; главное, чтобы ярко, задорно и поучительно…

Когда я готовила этот текст, то нашла подтверждение своему внутреннему ощущению. Еще одно подтверждение. Вот представьте себе художника. Он наделен талантом, он этот талант тщательно развивал, долго учился, в том числе и в Академии Художеств. Он мог выбрать самые разные пути, а выбрал быть книжным иллюстратором. Жил в глухой псковской деревне, среди колокольчиков, шиповника и яблонь, творил. И искренне считал своей миссией создание хорошей детской книги. Сделал это своим служением, делом своей жизни.

«Читайте, ребята! Это хорошее дело», – подписал одну из своих книг художник ребятам в местной библиотеке.

Звали художника Геннадий Ясинский.

А я хочу рассказать о книжке своего детства с его иллюстрациями, которую издательство «Речь» выпустило в серии «Любимая мамина книжка». Попадание, прямо скажу, в десяточку. Это, действительно, одно из любимых изданий моего детства.

Это тот случай, когда очень хороший поэт написал, а очень хороший художник понял и проиллюстрировал.

«Как мыши с котом воевали» Николая Заболоцкого вышло в журнале «Чиж» в 1933 году. Мы знаем Заболоцкого по стихотворению «Некрасивая девочка», по романсу «Очарована, околдована», по гениальному переложению «Слова о полку Игореве». Помню как сейчас, как рассказывала «Плач Ярославны» на уроке литературы в 9-м классе…

Но «Слово о полку Игореве» было написано уже после ада. После пыток в застенках чекистов, после того, как поэт разорвал ботинки на отекших ногах: ему три дня не давали встать со стула в кабинете следователя, не давали спать. После того, как он страшным усилием удерживал в затуманенном сознании одну мысль: не выдать, не предать, не назвать имена невинных. После концлагерей на Дальнем Востоке.

А до этого были веселые ребята ОБЭРИУты со своими каламбурами и алогизмами, были вечера поэзии, горячие споры, было сотрудничество с Маршаком в журнале «Чиж». И, в отличие от Хармса и особенно Введенского, оставивших немало хороших стихов для детей, у Заболоцкого мы знаем всего два. Одно из них – «Как мыши с котом воевали». О нем и речь пойдет.

Стихотворение это – тонкая и точная стилизация под народную поэзию. Чуковский как-то приводил в пример народную потешку: «Ветер воет, вьюга вьет, вдоль по улице метет». Такими должны быть детские стихи, – считал Корней Иванович: певучими, наполовину состоящими из гласных, их легко можно прокричать, их несложно освоить даже незрелому детскому артикуляционному аппарату. В качестве антипримера Чуковский приводит детские стихи своей современницы с фразой «Пупс взбешен». Мне даже компьютер сейчас, когда я печатаю, подчеркивает пять согласных сразу…

Стихотворение Заболоцкого – щедрое на гласные, певучее. Особенно оно приятно и близко вологодскому уху: такое количество «о»!

Жил-был кот,

Ростом он был с комод…

…Пришел тот кот

К нам в огород,

Залез кот на лукошко,

С лукошка прыгнул в окошко,

Углы в кухне обнюхал,

Хвостом по полу постукал.

– Эге, – говорит, – пахнет мышами!

Поживу-ка я недельку с вами!